內(nèi)容提要:農(nóng)民工群體一定程度上面臨政治社會化路徑不暢問題,引致主流意識形態(tài)認同弱化、淡化。本文在“路徑-目標”分析框架下,以農(nóng)民工為考察對象,對509份有效問卷進行實證分析。研究發(fā)現(xiàn),社會傳播、政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合、社會環(huán)境這四條政治社會化路徑,對主流意識形態(tài)認同有顯著的促進作用。政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合對主流意識形態(tài)認同有直接促進作用,社會傳播經(jīng)由政治學習與內(nèi)化以及文化傳承與整合、社會環(huán)境經(jīng)由文化傳承與整合對主流意識形態(tài)認同有間接促進作用。政治社會化路徑的整體優(yōu)化能夠顯著提升主流意識形態(tài)的認同度。

關鍵詞:政治社會化路徑;農(nóng)民工;主流意識形態(tài)認同

主流意識形態(tài)認同是人們對反映統(tǒng)治階級或階層政治經(jīng)濟利益的價值觀念與規(guī)范體系的理解、認可和內(nèi)化,是政治凝聚力的集中體現(xiàn)。中國主流意識形態(tài)認同面臨一定程度的挑戰(zhàn),部分社會成員對主流意識形態(tài)所倡導的價值觀念和規(guī)范體系產(chǎn)生動搖、冷漠、困惑、.信不任。農(nóng)民工群體的主流意識形態(tài)認同問題具有一定的典型性,折射出一些共性問題。政治社會化是指社會成員通過一定途徑,逐步獲取政治知識、能力和素質,形成政治意識和立場的過程。政治社會化路徑的優(yōu)化往往伴隨主流意識形態(tài)認同度的提升。政治社會化是主流意識形態(tài)認同發(fā)生的具體過程,主流意識形態(tài)認同是結果,政治社會化是過程。它的直接目標是強化包含主流意識形態(tài)認同的政治認同,且通過政治合法性間接作用于主流意識形態(tài)認同,因而有助于增強政治合法性程度。本文探討政治社會化路徑對主流意識形態(tài)認同的作用機理,將主流意識形態(tài)認同的實現(xiàn)路徑由前期的政治教育拓展至能包容政治教育的政治社會化,以利千借助社會系統(tǒng)的力量來提升農(nóng)民工群體的主流意識形態(tài)認同度和政治凝聚力。

一、資料獲取與研究變量

(一)調(diào)查區(qū)域及樣本特征

本文資料源于課題組2013年1至6月對湖北省和深圳市農(nóng)民工較為集中的公司或社區(qū)的實地調(diào)查。Ci)與課題組前期調(diào)查的分散的農(nóng)民工相比,本次調(diào)查的509位農(nóng)民工更能體現(xiàn)相對集中的特征,他們的工作生活與體制內(nèi)較為接近,所在單位或社區(qū)的組織化程度較高。兩個企業(yè)內(nèi)部有完整的組織架構,其中湖北某公司多次被評為市“先進單位”,深圳某公司參加一些公益活動并有自己的企業(yè)文化。兩個社區(qū)的農(nóng)民工都能享受較好的社區(qū)服務,一個社區(qū)以教育服務業(yè)為主,一個社區(qū)以加工業(yè)為主。

本次調(diào)查采用個案訪談與問卷調(diào)查相結合的方法。個案訪談采用判斷抽樣的方法抽取樣本,在調(diào)查區(qū)域選取不同職業(yè)、不同年齡、不同收入水平的有代表性的農(nóng)民工15人進行了深度訪談,以便掌握諸多難以量化的信息。問卷調(diào)查主要采用分層抽樣與簡單隨機抽樣相結合的方法抽取樣本,共發(fā)放問卷560份,回收問卷547份,回收有效問卷509份,有效率為93%。調(diào)查樣本的構成具有代表性,體現(xiàn)了農(nóng)民工群體異質性強的特征。從區(qū)域分布看,湖北某公司107人、武漢市洪山區(qū)某社區(qū)139人、武漢市黃陂區(qū)某社區(qū)161人、深圳市某公司102人;從行業(yè)分布看,制造業(yè)250人、銷售業(yè)84人、住宿餐飲業(yè)72人、居民服務和其他服務業(yè)57人、建筑業(yè)30人、運輸業(yè)16人;從性別結構看,男性277人,女性232人;從受教育程度看,小學及以下15人、初中153人、高中/中專208人、大專105人、本科及以上28人;從年齡結構看,80后的新生代農(nóng)民工390人、80前的老一代農(nóng)民工119人;從職業(yè)結構看,普通職工353人、技術人員53人、管理人員45人、個體私營企業(yè)主52人、其他職業(yè)6人。

(二)變量選取與因子分析

1.主流意識形態(tài)認同

主流意識形態(tài)認同是本文選取的第一個變量。根據(jù)課題組前期研究成果立對該變量的測量包括理解、認可、內(nèi)化三個維度,并針對性地設計了21個項目,采用李克特5點評分量表對其進行分析。評分選項為“非常不同意”、“不同意”、“不一定”、“同意”、“非常同意”,得分分別為1分、2分、3分、4分、5分。分值越高,表明所反映的主流意識形態(tài)認同狀況越好。這21個項目的KMO樣本合適性測定值為0.915,Bartlett的球形度檢驗近似卡方值為4803.967,顯著性水平sig=0.000<0.01,表明數(shù)據(jù)適合做探索性因子分析。采用主成分分析和方差旋轉,從21項中抽取整體理解(對主流意識形態(tài)抽象性、概括性表述的理解)、局部理解(對主流意識形態(tài)具體化表述的理解)、內(nèi)容認可(對主流意識形態(tài)內(nèi)容的評價、選擇與承認)、結果認可(對主流意識形態(tài)有效性的評價選擇與承認)、觀念與行為內(nèi)化(主流意識形態(tài)的知行合一)5個因子,分別用Y7、Y8、Y9、YlO、Yll表示(見表1)。從分析結果看,5個因子的累積方差貢獻率為63.827%,表明5個因子能較好地解釋主流意識形態(tài)認同。

對主流意識形態(tài)認同實證調(diào)研數(shù)據(jù)的一階驗證性因子分析修正后的結果如表2所示:x2/df值為2.243,介于1-3之間;RMSEA值為0.049,小于0.08;GFI值、NFI值、AGFI值、CFI值、IFI值均大于0.9,RMR值小于0.05,符合模型適配標準,表明假設模型與觀察數(shù)據(jù)的整體適配度良好。因此,量表具有較好的建構效度。各標準化參數(shù)估計值均大于0.5,且在0.001的統(tǒng)計水平上顯著,表明各觀測變量被潛變量解釋的變異程度較高,能夠用各潛變量進行進一步的數(shù)據(jù)分析。

鑒于探索性因子分析結果中理解、認可兩個維度上出現(xiàn)了高階因子,本文進一步進行二階驗證性因子分析。修正后的分析結果如表3所示:理解和認可的x2/df值分別為1.429和2.289,介于l-3之間;RMSEA值分別為0.029和0.063,小于0.08;GFI值、NFI值、AGFI值、CFI值、IFI值均大于0.9,RMR值均小于0.05,符合模型適配標準,表明假設模型與觀察數(shù)據(jù)的整體適配度良好。整體理解和局部理解這2個一階因子在理解這個二階因子上的因子載荷值(即標準化參數(shù)估計值)均大于0.5,且在0.001的統(tǒng)計水平上顯著,表明理解對整體理解和局部理解的解釋力較高;內(nèi)容認可和結果認可這2個一階因子在認可這個二階因子上的因子載荷值均大于0.5,且在0.001的統(tǒng)計水平上顯著,表明認可對內(nèi)容認可和結果認可的解釋力較高。

2.政治社會化路徑

政治社會化路徑是本文選取的第二個變量。依據(jù)李元書對政治社會化理論的歸納等成果應結合中國的本土化特征和課題組前期典型個案調(diào)查資料,本文將政治社會化的具體路徑界定為政治學習與內(nèi)化、社會傳播、文化傳承與整合、社會環(huán)境。

(1)政治學習與內(nèi)化。本文針對政治學習與內(nèi)化中的政治教育、個體學習、學習內(nèi)化設計了9個項目,采用李克特5點評分量表對其進行分析,計分方法同上。這9個項目的KMO樣本合適性測定值為0.844,Bartlett的球形度檢驗近似卡方值為1814.250,顯著性水平sig=0.000<0.01,表明數(shù)據(jù)適合做探索性因子分析。采用主成分分析和方差旋轉,從9個項目中抽取政治學習(政治教育與個體學習)、學習內(nèi)化(政治學習知識轉化為觀念與行為)2個因子,分別用Yl、Y2表示(見表4)。從分析結果看,2個因子的累積方差貢獻率為61.809%,表明2個因子能較好地解釋政治學習與內(nèi)化。

(2)社會傳播。本文針對杜會傳播中的大眾媒體、網(wǎng)絡信息、社會輿論設計了18個項目,采用李克特5點評分量表對其進行分析,計分方法同上。這18個項目的KMO樣本合適性測定值為0.883,Ba rtlett的球形度檢驗近似卡方值為3966.974,顯著性水平sig=0.000<0.01,表明數(shù)據(jù)適合做探索性因子分析。采用主成分分析和方差旋轉,從18個項目中抽取信息評價(對信息真實可靠性與有效性的評價)、傳統(tǒng)傳播(電視、廣播、圖書雜志、報紙、聊天等方式的傳播)、新興傳播(網(wǎng)絡、手機等方式的傳播)、輿論影響(輿論的影響力)4個因子,分別用Xl、X2、X3、X4表示(見表5)。從分析結果看,4個因子的累積方差貢獻率為61.922%,表明4個因子能較好地解釋社會傳播。

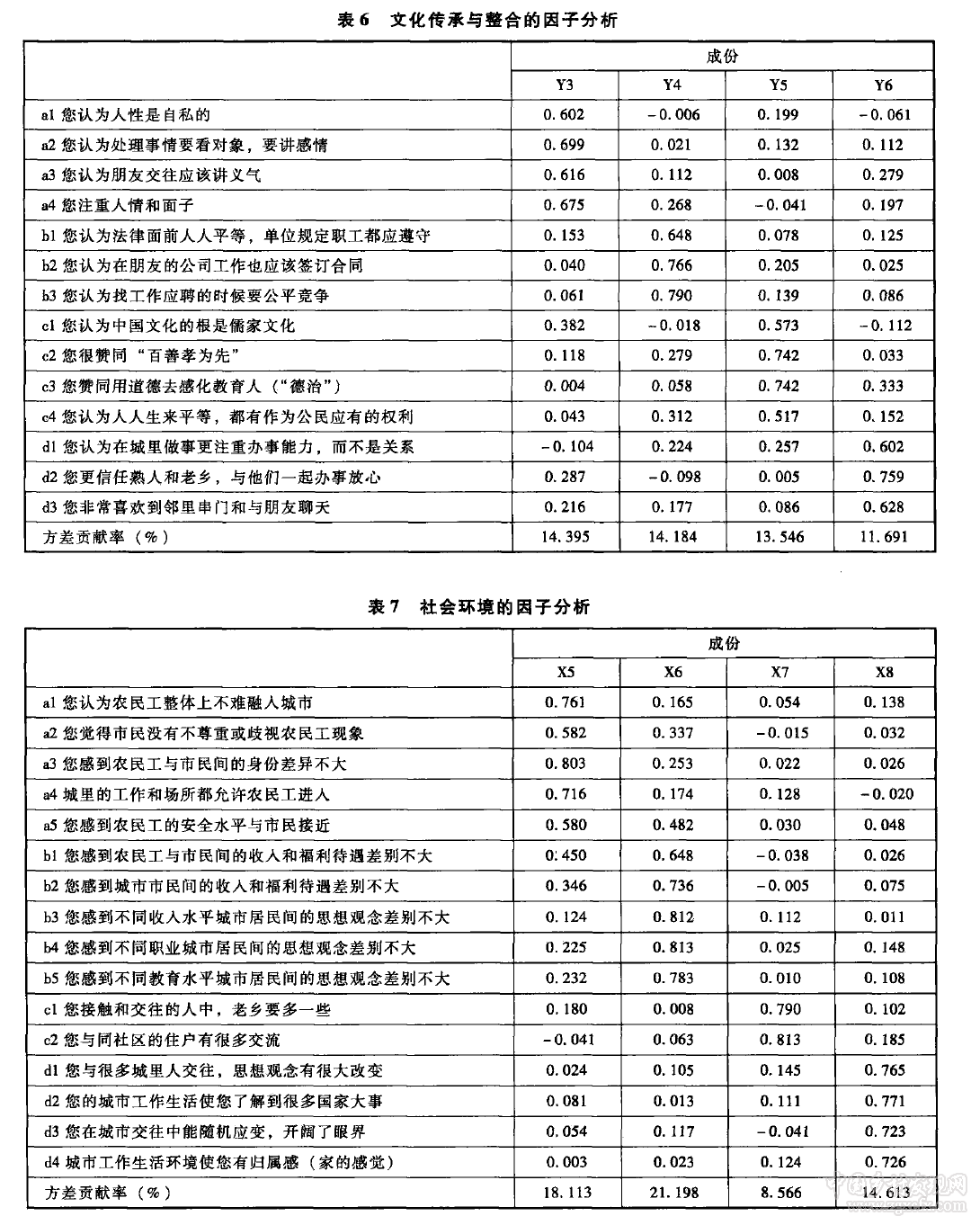

(3)文化傳承與整合。本文針對文化傳承與整合中的傳統(tǒng)與現(xiàn)代文化、中西文化、城鄉(xiāng)文化設計了14個項目,采用李克特5點評分量表對其進行分析,計分方法同上。這14個項目的KMO樣本合適性測定值為0.789,Bartlett的球形度檢驗近似卡方值為1341.013,顯著性水平sig=0.000<0.01,表明數(shù)據(jù)適合做探索性因子分析。采用主成分分析和方差旋轉,從14個項目中抽取傳統(tǒng)文化(以關系理性為內(nèi)核的文化)、現(xiàn)代文化(以契約理性為內(nèi)核的文化)、中西文化(對中西文化的認知與包容)、城鄉(xiāng)文化(對城鄉(xiāng)文化的認知與包容)4個因子,分別用Y3、Y4、Y5、Y6表示(見表6)。從分析結果看,4個因子的累積方差貢獻率為53.817%,表明4個因子能較好地解釋文化傳承與整合。

(4)社會環(huán)境。本文針對社會環(huán)境中的城市融入和社會交往設計了16個項目,采用李克特5點評分量表對其進行分析,計分方法同上。這16個項目的KMO樣本合適性測定值為0.871,Bartlett的球形度檢驗近似卡方值為3093.189,顯著性水平sig=0.000<0.01,表明數(shù)據(jù)適合做探索性因子分析。采用主成分分析和方差旋轉,從16個項目中抽取身份融入(農(nóng)民工與市民之間身份待遇的公平程度)、收入與觀念趨同(農(nóng)民工與市民之間收入與觀念的趨同程度)、交往廣度(農(nóng)民工交往對象的覆蓋面)、交往深度(交往對農(nóng)民工的影響力)4個因子,分別用XS、X6、X7、X8表示(見表7)。從分析結果看,4個因子的累積方差貢獻率為62.491%,表明4個因子能較好地解釋社會環(huán)境。

對政治學習與內(nèi)化、社會傳播、文化傳承與整合、社會環(huán)境實證調(diào)研數(shù)據(jù)進行一階驗證性因子分析修正后的結果如表8所示:x2/df值分別為2.493、2.551、1.481、2.483,均介于I-3之間;RMSEA值分別為0.054、0.055、0.031、0.054,均小于0.08,GFI值、NFI值、AGFI值、CFI值、IFI值均大于0.9,RMR值均小于0.05,符合模型適配標準,表明假設模型與觀察數(shù)據(jù)的整體適配度良好。因此,量表具有較好的建構效度。各標準化參數(shù)估計值基本大于0.5CD,且在0.001的統(tǒng)計水平上顯著,表明各觀測變量被潛變量解釋的變異程度較高,能夠用各潛變量進行進一步的數(shù)據(jù)分析。

二、農(nóng)民工主流意識形態(tài)認同與政治社會化路徑現(xiàn)狀

(一)農(nóng)民工主流意識形態(tài)認同狀況

無論是理解、認可還是內(nèi)化,農(nóng)民工群體的主流意識形態(tài)認同問題均較為突出。與分散的農(nóng)民工相比,本次調(diào)查的具有相對集中特征的農(nóng)民工的主流意識形態(tài)認同度相對較高,組織化、職業(yè)化在其中的積極作用初現(xiàn)。

1.主流意識形態(tài)的理解

整體狀況較好,局部理解略優(yōu)于整體理解。調(diào)查顯示,理解部分各項目的得分在3.49分至3.86分之間,均值為3.7分,表明農(nóng)民工對主流意識形態(tài)的理解水平較好,但提升空間亦較高。被調(diào)查對象在整體理解4個項目的得分均值為3.64分,略低于局部理解4個項目的得分均值3.75分。由于被調(diào)查對象中高中/中專及以上學歷水平的占67%,受教育年限的提高有助于提高他們的主流意識形態(tài)理解水平 ,但是,農(nóng)民工仍普遍感到主流意識形態(tài)的整體描述過于抽象,局部描述亦較為抽象,這會制約他們理解水平的提升。

2.主流意識形態(tài)的認可

整體認可度較高,內(nèi)容認可優(yōu)千結果認可。調(diào)查顯示,農(nóng)民工對主流意識形態(tài)內(nèi)容的認可度較高,5個項目的得分在3.74分至4.0分之間,均值為3.85分;在結果認可的3個項目中,

得分在3.55分至3.67分之間,均值為3.6分,其中,諸多農(nóng)民工對主流意識形態(tài)的有效性持不自信的態(tài)度,選擇“不一定”的比例分別為34.4%、32.4%、37.3%。如果說主流意識形態(tài)內(nèi)容認可度的提升受制于理解水平等因素的話,結果認可度的提升則更多受制于應然與實然之間的顯性差異,在農(nóng)民看來,"遙遠的、抽象的上級政府是好的,而身邊的、常接觸的政府是差的甚至是壞的“氣處于城鄉(xiāng)二元體制夾縫中的農(nóng)民工面臨諸多現(xiàn)實問題,期望與現(xiàn)實之間的明顯差距,使他們對主流意識形態(tài)的有效性產(chǎn)生了一定的懷疑甚至不滿。

3.主流意識形態(tài)的內(nèi)化

具象的內(nèi)化較為充分,抽象的內(nèi)化稍顯不足。與日常生活接近的、人們所熟知的具體事件所反映出的主流意識形態(tài)更能被農(nóng)民工內(nèi)化為自身的觀念和行為,做到知行合一。調(diào)查顯示,主流意識形態(tài)中具象的內(nèi)化4個項目的得分在3.94分至4.08分之間,均值為3.99分;抽象的內(nèi)化1個項目的得分為3.68分,有34%的被調(diào)查對象不一定“經(jīng)常關心國家時事政治",有5.9%的被調(diào)查對象不關心或非常不關心國家時事政治。我們的調(diào)研訪談表明,要將主流意識形態(tài)更好地內(nèi)化為農(nóng)民工的觀念和行為,既要通過貼近他們切身利益的、關心的事件來實現(xiàn),亦要讓抽象的主流意識形態(tài)更具現(xiàn)實指向,使農(nóng)民工感到這與他們的日常生活息息相關。需要說明的是,具體的內(nèi)化較為充分的結果與本次調(diào)查對象主要為組織化程度較高的公司和社區(qū)中的農(nóng)民工有關,課題組前期對組織化程度低的新生代農(nóng)民工的訪談調(diào)查顯示,他們“知行不一,對主流意識形態(tài)的內(nèi)化不夠"(l)顯示出工作生活環(huán)境的顯性影響。

(二)政治社會化路徑現(xiàn)狀

與體制內(nèi)較為完整的政治社會化路徑尤其是十分完備的政治教育體系相比,農(nóng)民工群體存在一定程度的政治社會化路徑閉塞和政治教育體系碎片化等問題,其對主流意識形態(tài)認同具有實質性影響。

1.政治學習與內(nèi)化

政治學習有一定效果,但學習興趣與內(nèi)在動力不足,學習內(nèi)化效果不佳。調(diào)查顯示,政治學習6個項目的得分在3.38分至3.60分之間,均值為3.5分,表明政治學習有一定效果。其中的政治教育效果不理想,被調(diào)查對象同意“您以前上學時,學校的政治課教學效果很好”、“工作單位組織的政治學習和活動效果很好”的比例分別為52.6%、50.2%, 得分分別為3.46分、3.38分,位居6個項目的最后兩位。這表明傳統(tǒng)的具有深厚積淀的中國政治教育方式在多重轉型背景下亟待進行改革和創(chuàng)新。政治學習不應過于局限于知識的灌輸,需要針對新時期教育對象的特點,引導他們的自主學習,推動政治教育與個體學習的有機契合。學習內(nèi)化是對政治學習效果的檢驗,是知行合一的實踐過程。調(diào)查顯示,學習內(nèi)化3個項目的得分在2.69分至2.93分之間,均值為2.79分。這表明,農(nóng)民工學習內(nèi)化的效果不佳,值得高度重視。農(nóng)民工政治教育效果不理想對學習內(nèi)化具有負面影響,政治學習的“乏味”和“枯燥“使他們政治學習多簡單浮于表面的認知,學習內(nèi)化效果“微乎其微”。因此,要推動政治學習的內(nèi)化,就必須通過提高學習過程的趣味性和生活性等方式來加強知行合一教育。

2.社會傳播

傳統(tǒng)傳播與新興傳播交互影響,但信息評價結果不容樂觀,新興傳播的可信度低于傳統(tǒng)傳播。”在當今社會,傳達意識形態(tài)的最好載體,莫過于媒體文化”氣調(diào)查顯示,傳統(tǒng)傳播6個項目的得分在3.39分至3.68分之間,均值為3.56分;新興傳播3個項目得分在3.31分至3.71分之間,均值為3.56分。由此可見,傳統(tǒng)傳播與新興傳播均對農(nóng)民工產(chǎn)生了一定的影響。信息評價6個項目的得分在2.95分至3.33分之間,均值為3.16分,顯示信息的真實可靠性受到了一定質疑。其中,對傳統(tǒng)傳播的3個信息評價項目的得分均值為3.27分,對新興傳播的3個信息評價項目的得分均值為3.05分,顯示新興傳播的可信度低于傳統(tǒng)傳播,其中手機宣傳信息可靠性得分最低(2.95分)。這表明,傳統(tǒng)傳播與新興傳播在主流意識形態(tài)傳播中呈現(xiàn)交互影響的態(tài)勢,客觀上要求加強傳播體系的優(yōu)化建設,加大媒體的管理力度以提升信息可靠性。此外,輿論影響3個項目的得分在3.39分至3.64分之間,均值為3.48分,表明輿論影響的作用一般,且農(nóng)民工有一定的“從眾“心理傾向。

3.文化傳承與整合

農(nóng)民工自身文化認知由傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉型,中西文化與城鄉(xiāng)文化均衡交織與整合,中西文化的整合度高于城鄉(xiāng)文化。文化整合是指不同文化相互吸收、融化、調(diào)和而趨于一體化的過程。調(diào)查顯示,傳統(tǒng)文化4個項目的得分在3.52分至3.6分之間,均值為3.57分;現(xiàn)代文化3個項目的得分在3.95分至4.11分之間,均值為4.03分,顯示農(nóng)民工在文化認知上正由傳統(tǒng)向現(xiàn)代轉型,以利于提高自己的城市融入水平。中西文化4個項目的得分在3.78分至4.23分之間,均值為4.01分;城鄉(xiāng)文化3個項目的得分在3.51分至3.68分之間,均值為3.6分,明顯低于中西文化的值。這表明,中西文化和城鄉(xiāng)文化的交織與整合以均衡的態(tài)勢顯現(xiàn),中西文化的整合效果要高于城鄉(xiāng)文化。可能的原因在于,中國在由封閉向開放的轉型進程中,西方文化影響加大和新形勢下中國文化傳承與創(chuàng)新的長期探索并存,中西文化的交織與整合呈現(xiàn)階段性均衡的特質;在城鄉(xiāng)二元向城鄉(xiāng)一元的轉型進程中,農(nóng)民工既要接受城市文化,亦難擺脫鄉(xiāng)村文化的影響,這符合他們過渡人的身份,城鄉(xiāng)文化的交織與整合亦呈現(xiàn)出階段性均衡的特質;與中西文化整合相比,城鄉(xiāng)文化的整合依然受制于傳統(tǒng)城鄉(xiāng)二元體制,這是中西文化的整合度高于城鄉(xiāng)文化的一個重要原因。

4.社會環(huán)境

農(nóng)民工的城市融入初現(xiàn),但社會交往廣度不夠,城市歸屬感不足。社會環(huán)境對主體認同具有形塑作用。調(diào)查顯示,在城市融入方面,收入與觀念趨同5個項目的得分在3.74分至3.86

分之間,均值為3.81分;而身份融入5個項目的得分在3.31分至3.82分之間,均值為3.53分,低于收入與觀念趨同的值,表明收入與觀念趨同度高于身份融入度。在社會交往方面,交往廣度2個項目的得分分別為3.52分、3.45分,均值為3.49分,同意”接觸和交往的人中,老鄉(xiāng)要多一些“、”與同社區(qū)的住戶有很多交流”的衣民工所占比例分別為49.1%、47%,表明農(nóng)民工的交往對象開始多元化,但交往廣度不夠。交往深度4個項目的得分在3.23分("城市生活環(huán)境使您有歸屬感,,)至3.69分("您在城市交往中能隨機應變,開闊了眼界")之間,均值為3.48分,表明農(nóng)民工的交往深度一般,城市歸屬感不足。這表明,雖然農(nóng)民工的城市交往有了一定程度的適應性突破,但是作為城市的“邊緣人",難以深度融入陌生城市“圈子”的現(xiàn)實使他們多處千歸屬感較低的狀態(tài)。

三、政治社會化路徑對農(nóng)民工主流意識形態(tài)認同的作用

(一)理論分析框架

基于本文的研究問題和文獻回顧,同時結合結構方程模型這一分析方法的原理與特點,提出政治社會化路徑對主流意識形態(tài)認同作用的理論分析框架(如圖1所示)饑理論分析框架政治社會化路徑下農(nóng)民工主流意識形態(tài)認同的實證分析

如下:政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合對主流意識形態(tài)認同具有正向影響關系,社會傳播、社會環(huán)境分別對政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合、主流意識形態(tài)認同具有正向影響關系,著重探討關系依賴條件下政治社會化路徑對主流意識形態(tài)認同的作用機理。依據(jù)前述政治社會化研究成果,政治社會化路徑優(yōu)化的過程也就是主流意識形態(tài)認同度提升的過程,因此,政治學習與內(nèi)化、社會傳播、文化傳承與整合、社會環(huán)境對主流意識形態(tài)認同具有正向影響關系。依據(jù)外因通過內(nèi)因起作用的關系原理,社會傳播、社會環(huán)境分別對政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合具有正向影響關系。政治學習與內(nèi)化注重政治知識、政治價值觀、政治習慣的教育以及個體的自主學習與內(nèi)化,文化傳承與整合注重政治文化的代際傳遞與群體之間的融合,兩者都強調(diào)個體在政治社會化過程中的主觀能動性,即直接作用。社會傳播注重依托媒體文化的政治信息傳播,社會環(huán)境注重依托整體環(huán)境感知來影響個體的政治品質,兩者均是政治社會化過程中不可或缺的外在影響力。因此,政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合在社會傳播、社會環(huán)境對主流意識形態(tài)認同的關系中起部分中介作用。

(二)作用機理分析

本文采用結構方程模型方法,分析政治社會化路徑對主流意識形態(tài)認同的作用機理。在政治學習與內(nèi)化、社會傳播、文化傳承與整合、社會環(huán)境和主流意識形態(tài)認同的衡量模式上,以各個子變量的測度題項得分的均值作為該子變量的值,再由第一級變量作為第二級變量的多重衡量指標。如政治學習與內(nèi)化為潛變量時,其觀測變量為政治學習與學習內(nèi)化,這樣既可有效縮減衡量指標的數(shù)目,亦能確保測度的有效性和結果的可信度。

本文運用Amos17.0軟件構建政治社會化對主流意識形態(tài)認同作用的分析模 型。初次分析結果顯示,整體模型適配度欠佳,需要對模型進行修正,修正后的結果見表9、表10、表11和圖2。從表9可以看出,x2/df值為2.892,介于1-3之間;RMSEA值為0.061,小于0.08;GFI值、NFI值、AGFI值、CFI值、IFI值均接近或大于0.9,RMR值小于0.05,表明整體模型適配度較佳。

作用效果可區(qū)分為直接作用效果、間接作用效果以及總作用效果3種,而總作用效果等于直接作用效果加上間接作用效果。圖2和表10、表11顯示,政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合對主流意識形態(tài)認同具有顯著的直接作用效果,其所通過的路徑分別為!33 1(值為0.626)、!332(值為0.378);社會傳播對主流意識形態(tài)認同不具有直接作用效果,而是分別經(jīng)由政治學習與內(nèi)化和文化傳承與整合對其具有顯著的間接作用效果,間接作用路徑為-yll!331與"121!332

(其值為二者之和,即0.725);社會環(huán)境對主流意識形態(tài)不具有直接作用效果,而是經(jīng)由文化傳承與整合對其具有間接作用效果,間接作用路徑為-y22 f332(值為0.11)。

政治社會化路徑對主流意識形態(tài)認同作用的分析結果表明:

第一,整體關系結構顯示,政治社會化路徑的整體優(yōu)化能夠顯著提升主流意識形態(tài)的認同度。政治社會化諸路徑對主流意識形態(tài)認同均具有顯著的促進作用,表明現(xiàn)階段亟待完善政治社會化路徑體系,避免中國前期過千依賴單一的政治教育路徑的局限性,通過整體提升政治社會化水平,以達到強化其對主流意識形態(tài)認同正向效應的目的。從對主流意識形態(tài)認同的總作用效果看,依據(jù)作用大小由高到低排序,依次為社會傳播、政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合、社會環(huán)境。中國政治社會化路徑的內(nèi)核是政治學習與內(nèi)化,在農(nóng)民工群體中,社會傳播總作用效果大于政治學習與內(nèi)化的原因,既與政治學習與內(nèi)化的效果不盡如人意有關,亦與社會傳播的強大影響力有關。對城市融入水平有限的農(nóng)民工而言,網(wǎng)絡背景下社會傳播的途徑具有可及性和參與性,社會傳播的內(nèi)容具有喜聞樂見性和可選性,因而更容易受到媒體文化的影響,這會潛移默化地影響到個體的政治素質。從對主流意識形態(tài)認同的直接作用效果看,依據(jù)作用大小由高到低排序,依次為政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合,而社會傳播、社會環(huán)境的直接作用效果不顯著,這與政治社會化諸路徑對農(nóng)民工主流意識形態(tài)認同的現(xiàn)實影響力高度相關。從對主流意識形態(tài)認同的間接作用效果看,社會傳播、社會環(huán)境對文化傳承與整合以及社會傳播對政治學習與內(nèi)化的正向影響關系得到證實,說明政治社會化的部分路徑之間存在因果關系。然而社會環(huán)境對政治學習與內(nèi)化的正向影響關系沒有得到證實。結合前期規(guī)模性的個案深度訪談結果,個中緣由極有可能與農(nóng)民工的階段性群體特征有關。不少農(nóng)民工反映他們苦于生存壓力而無暇顧及政治學習,表明農(nóng)民工的整體環(huán)境(如城鄉(xiāng)差異、階層分化、社會交往)感知對個體政治學習與內(nèi)化的負面影響較大,從而使社會環(huán)境對政治學習與內(nèi)化的促進作用受到抑制,這值得高度關注和深入探討。

第二,政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合均對主流意識形態(tài)認同具有顯著的直接促進作用。其路徑系數(shù)分別為0.626、0.378,政治學習與內(nèi)化的直接作用要大于文化傳承與整合。這說明,政治學習與內(nèi)化的效果越好,文化傳承與整合的內(nèi)聚力越強,農(nóng)民工主流意識形態(tài)認同度越高。究其原因,政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合與主流意識形態(tài)認同之間具有更直接的內(nèi)在關聯(lián)性,且更能在主體能動性和知行合一上找到契合點,因而是個體政治素養(yǎng)和品質形成和提升的必要途徑。值得關注的是,政治學習因子的得分值(3.5)明顯高于學習內(nèi)化的得分值(2.79),表明政治學習對衣民工的影響深刻,但內(nèi)化為他們的觀念與行為的實踐效果并不理想,訪談調(diào)查顯示學習興趣缺乏和內(nèi)在動力不足是主要成因;現(xiàn)代文化因子的得分值(4.03)明顯高于傳統(tǒng)文化因子的得分值(3.57),中西文化因子的得分值 (4.01)明顯高于

城鄉(xiāng)文化因子的得分值(3.6), 既表明現(xiàn)代文化影響力和中西文化整合度在提升,亦表明傳統(tǒng)文化的價值亟待挖掘和城鄉(xiāng)文化整合滯后。

第三,社會傳播經(jīng)由政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合對主流意識形態(tài)認同具有顯著的間接促進作用。社會傳播經(jīng)由政治學習與內(nèi)化的間接作用效果值為0.523,經(jīng)由文化傳承與整合的間接作用效果值為0.202,總間接作用效果值為0.725,表明在政治學習與內(nèi)化以及文化傳承與整合的完全中介作用下,社會傳播的實效性越高,農(nóng)民工主流意識形態(tài)認同度越高。社會傳播對主流意識形態(tài)認同的直接作用不顯著,可能與社會轉型期的價值分化甚至沖突以及社會 ,傳播信息的真實可靠性受到質疑等因素相關,因而需要個體的政治態(tài)度與人格、文化素養(yǎng)等的支持。

第四,社會環(huán)境經(jīng)由文化傳承與整合對主流意識形態(tài)認同具有顯著的間接促進作用。其間接作用效果值為0.11,表明在文化傳承與整合的完全中介作用下,社會環(huán)境越有利于農(nóng)民工的生存發(fā)展,其主流意識形態(tài)認同度越高。這間接證實了農(nóng)民工政治認同的提高與其抗爭行為負相關而與政治穩(wěn)定正相關@的研究結論。城市融入方面,收人與觀念趨同因子的得分值(3.81)高于身份融入因子的得分值 (3.53)。社會交往方面,交往廣度因子的得分值(3.49)與交往深度因子的得分值(3.48)非常接近。訪談調(diào)查發(fā)現(xiàn),農(nóng)民工群體面臨的社會環(huán)境差異性較大且具有不確定性;作為個體,他們一方面在身份的體制性限制條件下城市歸屬感低,另一方面又在不斷努力以適應城市環(huán)境。綜合以上,衣民工所處的社會環(huán)境開始出現(xiàn)轉折,農(nóng)民工對社會環(huán)境的適應力開始在文化傳承與整合的完全中介作用下對主流意識形態(tài)認同產(chǎn)生間接促進作用,雖然現(xiàn)階段的作用效果十分有限。社會環(huán)境對主流意識形態(tài)認同的直接作用不顯著,可能與農(nóng)民工群體面臨的社會環(huán)境具有異質性和多變性等因素相關,因而需要個體的文化素養(yǎng)等的支持。

四、結論

研究表明,政治社會化路徑與主流意識形態(tài)認同是一個具有多重內(nèi)在關聯(lián)的有機整體:(1)證實了社會傳播、政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合、社會環(huán)境均對主流意識形態(tài)認同具有促進作用的巳有研究結論。同時,發(fā)現(xiàn)并驗證了具有“嵌入式”與“內(nèi)生式”有機結合特征的社會傳播是影響主流意識形態(tài)認同的首要因素、具有深厚積淀的政治學習與內(nèi)化是直接影響農(nóng)民工主流意識形態(tài)認同的首要因素。(2)發(fā)現(xiàn)并驗證了社會傳播、社會環(huán)境對主流意識形態(tài)認同的具體作用路徑,即社會傳播、社會環(huán)境經(jīng)由文化傳承與整合以及社會傳播經(jīng)由政治學習與內(nèi)化對主流意識形態(tài)認同具有間接的促進作用。(3)證實了政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合對主流意識形態(tài)認同具有直接的正向影響關系,同時發(fā)現(xiàn)社會傳播、社會環(huán)境對主流意識形態(tài)認同的直接作用不顯著。清晰化了政治社會化路徑對主流意識形態(tài)認同作用中各變量之間的因果關系和作用機理,表明政治社會化理論在農(nóng)民工主流意識形態(tài)認同領域具有解釋力,理論的本土化和情景化研究具有可及性,對緩解由于政治社會化路徑與主流意識形態(tài)認同之間的脫節(jié)和忽視政治學習與內(nèi)化以外的其他政治社會化路徑所引致的主流意識形態(tài)認同問題具有實踐意義。

綜合以上,可以得到如下政策啟示:

第一,依托政治社會化路徑體系,強化政治社會化水平對主流意識形態(tài)認同的整體效應。政治社會化的終極目的是提升政治凝聚力,因此,提升農(nóng)民工的主流意識形態(tài)認同度,不能局限于就問題談問題的思路,應在加強農(nóng)民工對主流意識形態(tài)理解、認可、內(nèi)化研究的基礎上,進一步從系統(tǒng)視角來探討如何借助政治社會化路徑的全面優(yōu)化來達到主流意識形態(tài)認同度提升的目標。

第二,提高政治教育與個體學習效果,強化政治學習與內(nèi)化對主流意識形態(tài)認同的直接正向效應。要借助主流意識形態(tài)的通俗化、社會化,通過傳承傳統(tǒng)政治學習精華和創(chuàng)新政治學習機制來提升農(nóng)民工政治學習的主動性和積極性,將主流意識形態(tài)融入與農(nóng)民工密切相關的活動之中,做到顯性灌輸與隱性教育的有機結合,增強政治學習的吸引力、感染力和說服力。同時,要將農(nóng)民工的政治需求作為政治學習的重要現(xiàn)實指向,以利益需求、價值共鳴、精神寄托、情感認同為契合點,引導農(nóng)民工將長遠利益與短期利益、集體利益與個人利益有機結合,在理解、認可主流意識形態(tài)的同時,做到知行合一,切實提升政治學習的內(nèi)化效果。

第三,培育先進文化和推動多元文化整合,強化文化傳承與整合對主流意識形態(tài)認同的直接正向效應。政府和社會要針對農(nóng)民工群體,加大先進文化的培育力度,改革阻礙文化傳承與整合的體制性障礙,推動多元文化的整合與求同存異,努力提升先進文化的社會影響力和多元文化之間的包容力。同時,要創(chuàng)造條件,轉變農(nóng)民工原有的已落后時代的文化模式和文明認知,通過加強衣民工與市民之間的文化交流以及定期不定期舉辦先進文化進單位、進社區(qū)活動等方式,使農(nóng)民工能在保留優(yōu)秀鄉(xiāng)村文化的同時主動、自覺地接受城市的現(xiàn)代文明。

第四,重視社會傳播的引導功能,強化社會傳播對主流意識形態(tài)認同的間接正向效應。從系統(tǒng)視角推進社會傳播、政治學習與內(nèi)化、文化傳承與整合、主流意識形態(tài)認同之間的聯(lián)動,對于提升衣民工主流意識形態(tài)認同度的意義重大。因此,應以政治學習與內(nèi)化效果、文化內(nèi)聚力為支撐,通過主流意識形態(tài)的通俗化、情景化、娛樂化和環(huán)境熏陶、榜樣示范、輿論引導、文化滲透、網(wǎng)絡互動例來拓寬農(nóng)民工群體可及的主流意識形態(tài)傳播方式和途徑;通過對包括農(nóng)民工在內(nèi)的弱勢群體進行針對性的主流意識形態(tài)建設,加大傳統(tǒng)傳播和新興傳播中主流意識形態(tài)的信息傳播量,引導和規(guī)范輿論傳播,發(fā)揮其在主流意識形態(tài)傳播中的積極作用。

第五,改善農(nóng)民工生存發(fā)展環(huán)境,強化社會環(huán)境對主流意識形態(tài)認同的間接正向效應。由于社會環(huán)境開始出現(xiàn)有利于農(nóng)民工生存發(fā)展的良好轉機,社會環(huán)境對主流意識形態(tài)認同間接促進作用的加強值得期待。現(xiàn)階段,要實現(xiàn)社會環(huán)境、文化傳承與整合、主流意識形態(tài)認同之間的聯(lián)動,就必須營造有利于提升文化軟實力和城鄉(xiāng)文化融合的良好社會環(huán)境,采取提高衣民工收入、改善工作環(huán)境、完善社會保障制度等措施來提高他們的城市融入水平,通過尊重農(nóng)民工在城市發(fā)展的交往需求、增進他們的城市歸屬感、培育他們的城市建設主體意識等方式來提高他們的社會交往廣度和深度,更好地發(fā)揮城市融入和社會交往對衣民工主流意識形態(tài)認同的促進作用。

參考文獻:略

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉自:《政治學研究》

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)