引言

近年來我國的城鎮化在快速推進的同時,城鄉差距擴大、鄉村衰退等問題也日益顯現。如何重塑鄉村發展活力、推動城鄉統籌發展成為當下城鄉建設的重要課題。在這方面,日本的鄉村驛站建設是一個卓有成效的經驗,值得我們學習和借鑒。

二戰后日本伴隨經濟高速增長,鄉村發展也出現了與中國當下類似的一些問題,如“過疏化”和“老齡化”等。1980年代前日本主要通過經濟開發的方式推動鄉村整治,也被稱為“外生型”鄉村振興,主要手段是引進外部資金、建設大型產業設施、旅游休閑設施等。1990年代泡沫經濟破滅后,日本鄉村建設轉向為以村民為主的自建運動,鄉村驛站正是在這種背景下應運而生。

1993年日本建設省(現國土交通省)批準建設了第一批復合多功能型休憩設施,這是鄉村驛站的發端。當時建設的目的主要是為了提供安全、舒適的道路交通環境和振興鄉村經濟。此后,鄉村驛站逐漸吸引了其他社會團體、組織和機構加入,開始為村民提供醫療、教育培訓、文化活動等多種形式的公共服務,并逐漸成為一種以交通配套服務為先導的復合多功能設施。據日本國土交通省統計,1993年第一批建設的鄉村驛站共113處,2000年增至610處,2016年增加為1107處【日本國土交通省資料:https://www.mlit.go.jp/road/Michi-no-Eki/list.html】。2012年,日本鄉村驛站的銷售額達2100億日元,已成為日本鄉村經濟中一道令人矚目的靚麗風景線。

本文基于對日本若干鄉村驛站的實地考察和相關文獻報告、案例的梳理,探討鄉村驛站的建設路線路徑及其經驗。中國當前的鄉村建設正是方興未艾之時,希望本研究能夠有助于中國的城鄉統籌及鄉村活化工作順利有效開展。以下首先總結日本鄉村驛站的建設和運營機制,繼而對日本鄉村驛站的類型、分布及其功能復合化的動態進行綜述,最后,結合中國的城鄉統籌和鄉村活化的現實背景探討其借鑒意義。

1、日本鄉村驛站的建立與運營

1.1 鄉村驛站

日本的鄉村驛站是指為了給一般道路(非高速公路)的使用者提供舒適安全的休息環境,同時也是為了活化帶動沿線地區發展、彰顯沿線各地區的特色經濟而建立的多功能復合的路邊休憩設施,其基本理念是成為所在區域特色展示、所在地區生產和生活活化的節點。

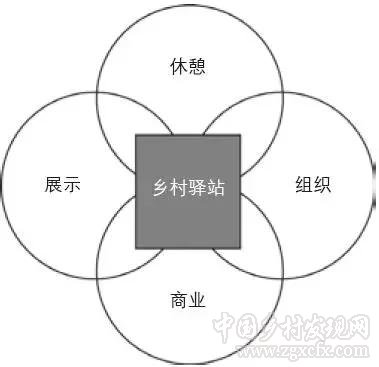

圖1 鄉村驛站的主要功能

鄉村驛站的功能主要有四個方面(圖1):一是休憩功能,即通過緩解駕駛者的疲勞以減少交通事故,因此驛站均必須配備24小時可免費使用的停車場和公廁(圖2中的①);二是展示功能,即為道路使用者提供所在區域的交通、旅游、物產、緊急醫療等信息(圖2②③);三是商業功能,即開展各種商業活動,以帶動活化沿線地方經濟(圖2中的④⑤);四是組織功能,即驛站成為聯系所在地區周邊農戶、企業、政府、社會組織和道路使用者的紐帶(如圖2⑥的“KODAWARI”網絡)。

圖2 鄉村驛站的各類設施與協作網絡

1.2 鄉村驛站的設立

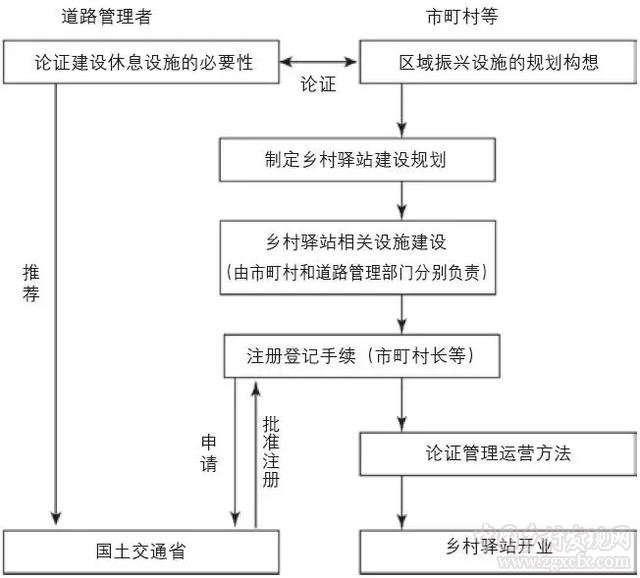

日本鄉村驛站的設立采用申請—許可制的方式(圖3)。設立計劃主要由各地方政府(市町村)發起,由道路管理部門和市町村的相關部門對建設驛站的必要性進行論證。論證通過后交由市町村的相關部門制定詳細的驛站建設規劃,之后根據規劃要求分別由道路管理部門和市町村等建設相關設施。設施建成后,市町村作為申請人向國土交通省提出注冊申請。申請批準后,市町村等對驛站的經營管理方法進行充分論證后方能開業。

圖3 鄉村驛站的設立流程

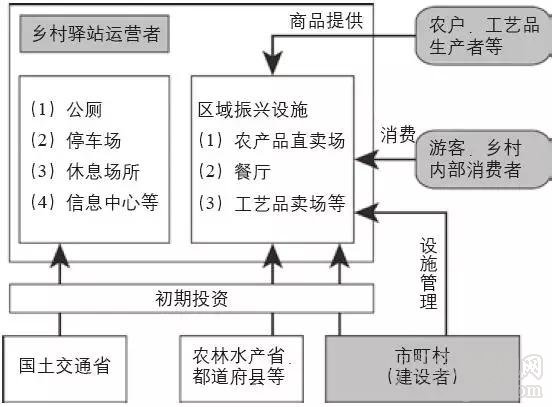

鄉村驛站一般有兩類設施。一類是公廁、停車場、休息場所和信息中心等基礎設施;另一類是區域振興設施,包括農產品直賣場、餐廳、農產品的加工和銷售設施、文化教育和旅游觀光設施等。一般而言,前者由道路管理部門負責,后者由市町村的相關部門負責建設(聯合式)。不過也有一些驛站包括基礎設施和區域振興設施在內的全部設施均由市町村負責建設(單獨式)。2016年,大約六成左右的鄉村驛站以聯合式完成建設(圖4)。

圖4 鄉村驛站的建設模式

國土交通省基于以下基準審核驛站的注冊:(1)有免費的足夠大的停車場;(2)24小時可使用的干凈公廁; (3)24小時可使用的公共電話;(4)提供道路周邊地區的相關信息;(5)設施方便女性、兒童、老人以及殘疾人使用;(6)設施的申請主體為市町村或相當的公共團體。此外,還會綜合考慮鄉村驛站和鄉村景觀規劃的關系,是否有利于交通安全等。對于驛站設置地點沒有明確的要求,但在實際規劃建設上一般要求相隔大于10km。間隔在10km以下的需綜合交通量、區域實際情況以及與周邊驛站的差異化等進行綜合判斷。

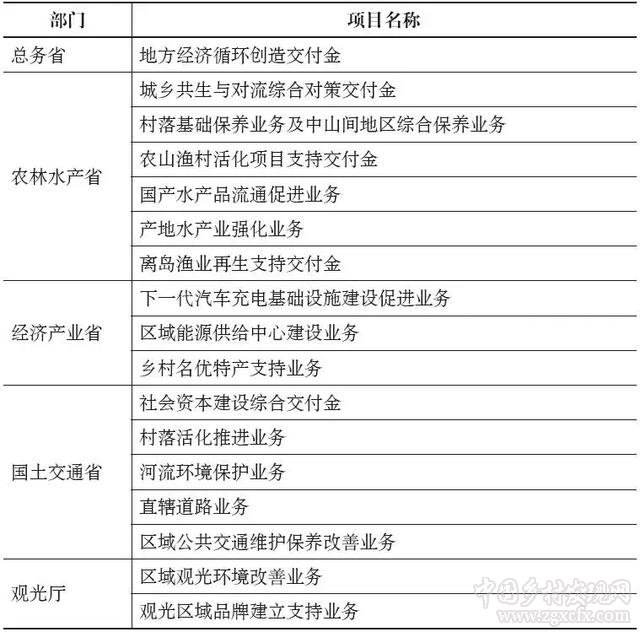

日本政府各部門對鄉村驛站的建設提供了許多鼓勵措施,如總務省、農林水產省、經濟產業省、國土交通省、觀光廳等,均提供了相應的項目資助,概略如表1所示。其中,代表性的如2007年由農林水產省設立的“農山漁村活化項目支持交付金”和2010年由國土交通省設立的“社會資本建設綜合交付金”。前者主要資助激發村民創意的鄉村活化項目,后者主要資助道路、港口、地方營造等建設項目。這些項目對于日本鄉村驛站的建設均起到了重要的助推和保障作用。

表1 日本政府與鄉村驛站相關的主要資助項目

1.3 鄉村驛站的運營與管理

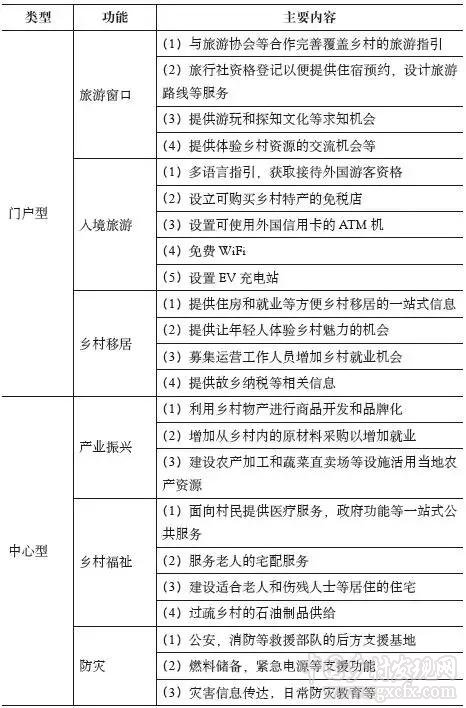

鄉村驛站的運營形態主要有公設公營、公設民營、民設民營三種,實際以公設民營方式居多。鄉村驛站建設完成后,由市町村交由指定運營方,如指定管理者、第三部門、政府部門、財團法人等運營管理(表2)。其中,由指定管理者和第三部門管理和運營的方式有助于運用民間智慧以高效利用公共設施,提升服務質量,所以較多被采用。

表2 鄉村驛站的運營和管理部門(2014年)

注:指定管理者是根據指定管理者制度由地方政府指定的公共設施管理和運營主體(需要通過地方議會批準),包括地方政府出資的法人(公社、團體等)和公共團體(社會福祉法人等),以及企業和NPO 等;第三部門是指除指定管理者之外的其他第三方法人,包括NPO、市民組織等非營利團體、由地方政府和企業共同出資經營的企業等

2、日本鄉村驛站的類型與分布

2.1 類型

日本的鄉村驛站根據發展模式可分為兩類。一類是著眼于將外部活力引入鄉村的門戶型;另一類是著眼于激活鄉村內部活力的中心型。根據區位的不同,也可分為城市近郊型、偏遠山區型、觀光地型等。

2.1.1 門戶型

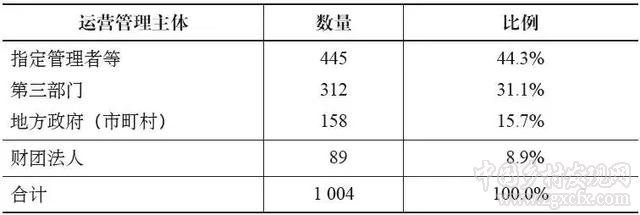

門戶型鄉村驛站主要通過旅游等手段增加觀光人口以振興鄉村。其功能主要為以下三個方面(表3)。

表3 鄉村驛站的分類與功能

第一,作為鄉村旅游的窗口,與旅游協會等合作為旅游者深入鄉村觀光和外國游客前來鄉村旅游提供指引,同時,也承接住宿預約等相關服務。第二,提供相關的配套設施與服務,如銀行ATM機、免稅店、免費WiFi、EV充電站等。第三,吸引城市居民參與鄉村建設。2011年日本關東大地震后,一部分城市居民意識到城市生活的危險開始移居鄉村。人口回歸鄉村的現象被稱為“田園回歸”。門戶型鄉村驛站可提供鄉村住房和就業等信息,為他們移居提供便利,增強他們移居鄉村的意愿。此外,還提供“故鄉納稅”【日本“故鄉納稅”制度頒布于2008年,它是可以通過選擇納稅地來支援納稅人所在故鄉或者按納稅人意愿來選擇故鄉的一種地方振興制度】的相關信息服務,增強外部人群對鄉村的認同,為鄉村發展籌集資金。

2.1.2 中心型

中心型鄉村驛站作為鄉村的核心,主要支持鄉村中心地建設。其主要功能有以下三個方面(表3)。

第一,利用鄉村資源促進產業發展和實現經濟振興。包括利用鄉村物產進行產品開發和鄉村品牌創建,增加區域內農產品采購率和就業等。第二,提供醫療、養老、行政等相關公共服務,提高鄉村生活福祉水平。為偏遠地區村民享受公共服務整備交通網絡,提供石油制品方便出行等。第三,發揮鄉村防災臨時指揮中心作用。負責村民的日常防災教育和實時災害發布等。有條件的驛站還儲備備用燃料和緊急電源等避難物質。在2011年東京大震災時,日本東北地區的鄉村驛站作為自衛隊的后方支援基地發揮了很大作用。

2.2 分布

截至2016年,日本1004處鄉村驛站的分布如圖5所示。鄉村驛站數量多的是北海道(117處),其次是中部地區的岐阜縣(55處)和關東地區的長野縣(44處)。數量少的是沖繩縣(8處),九州地區的佐賀縣(9處),長崎縣(11處),關東地區的茨城縣(13處),東北地區的宮城縣(13處)和近畿地區的奈良縣(13處)。這些驛站的分布與鄉村經濟基礎及其發展狀況有關,也與周邊城市的發展及其布局狀況相關。如在關東地區,鄉村驛站多分布在外圍地區的長野縣和群馬縣,在近畿地區則多分布在兵庫縣和和歌山縣,都是在距離大都市圈較遠的地區。其他地區如東北、中部、九州地區也是一樣。

圖5 日本鄉村驛站的發展分布(2016年)

3、日本鄉村驛站的功能復合化

3.1 窗口功能

鄉村的歷史文化、生活方式、景觀等可以吸引城市居民,帶動城市的資金、人才和信息進入鄉村,推動鄉村發展,而鄉村驛站則恰好充當了這種城鄉聯動交流的窗口,城鄉聯動交流也進一步推動了鄉村驛站的壯大發展。

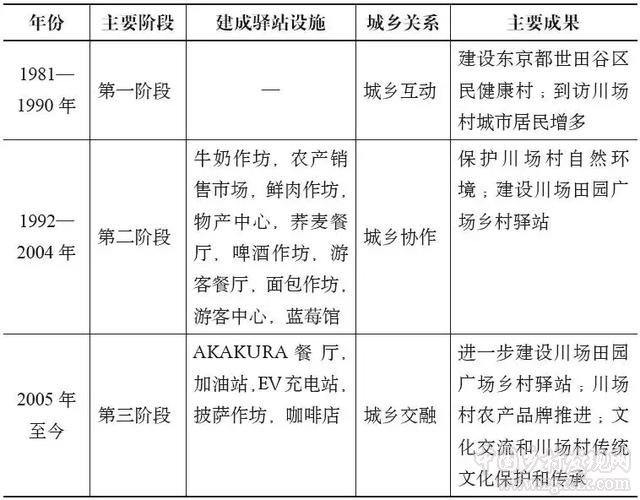

1996年登記注冊的群馬縣“川場田園廣場”鄉村驛站得以發展的契機,正是由于東京都世田谷區與川場村的交流合作(表4)。1981年,川場村與世田谷區簽訂“世田谷區民健康村合作協議”,城鄉開始互動。

表4 城鄉交流下的川場田園廣場鄉村驛站發展

隨著到訪城市居民的增加,要求川場村提供更多的商業、信息、觀光等服務設施和項目。1992年雙方締結“友好森林合作協定”,約定共同保護川場村的森林和自然環境,兩地協作機會頻繁。在此背景下,川場田園廣場鄉村驛站開工建設,建成大部分集農產生產、加工、銷售于一體的驛站設施。

2005年,世田谷區與川場村發表共同宣言后,鄉村驛站設施得以進一步完善,兩地步入全方位立體交流時代。以驛站為據點,兩地在共同推進雙方的文化交流和川場村的自然環境保護、農產品的品牌建設、文化的傳承與發揚等密切合作,城鄉聯動交流進入良性循環。

3.2 樞紐功能

鄉村驛站作為鄉村經濟社會發展的節點,在區域創新和環境可持續中發揮重要作用。川場田園廣場驛站通過將農業生產中不可缺少的自然資本和鄉村固有的風土、文化等文化資本相結合(圖6),以提供本地產的高品質產品。驛站內的牛奶作坊基于“地產地銷”理念,專注于當地牛奶的加工與銷售。啤酒作坊基于日本的飲酒文化,借助村內優質水生產地啤并多次獲獎。面包作坊活用川場產品牌大米研發并銷售米粉面包等。驛站提供基于鄉村傳統物產的高質量產品和服務,實現與其他驛站的差異化發展和區域品牌化。

圖6 鄉村驛站的產業融合機制

同時,立足鄉村經濟社會基礎的區域創新可促進資金的內部循環。這是因為鄉村驛站在產品供應、策劃和開發上注重與鄉村內的個人、企業、農協和政府部門等合作。為控制產品質量和保障銷售地方特色的新鮮農產品,鄉村驛站常與農戶或農業生產組織形成合作網絡。據調查,與農業生產組織簽訂合作協議鄉村驛站的比率為72%。以驛站為主形成的產業融合機制有效地將城市居民增加而積累的資金更好地分配給鄉村各行業,促進對農業生產資本和文化資本的再投資。川場田園廣場鄉村驛站由川場村和當地農協、商工會等團體組成第三部門負責驛站的整體經營和大部分設施運營(表5)。一部分驛站設施則交由城鄉共同設立的世田谷川場故鄉公社等負責運營。同時還吸引當地企業、協會和農協等進駐驛站開展經營,豐富驛站服務。驛站的農產銷售市場會員農戶從1996年90戶增至2016年的420戶。驛站每年為每戶在鄉村驛站銷售農產品的會員農戶增收65萬日元,有效提高了農戶收入。川場村的水稻種植面積由1985年的146?h㎡增至2010年的160h㎡,有效緩解了村內土地拋荒問題。

表5 川場田園廣場驛站的運營特色

川場田園廣場鄉村驛站還基于“農業+觀光”理念,活用村內物產資源,為游客提供農業體驗,開展基于鄉村物產的農業服務化,給鄉村帶來新的經濟增長和就業機會。還與觀光協會合作將驛站和村內觀光地串聯,為訪客提供一站式服務,迎合多樣需求。2014年到訪的消費者達到140萬人,有效地宣傳和深度開發了當地農產品,推動了鄉村經濟的發展。

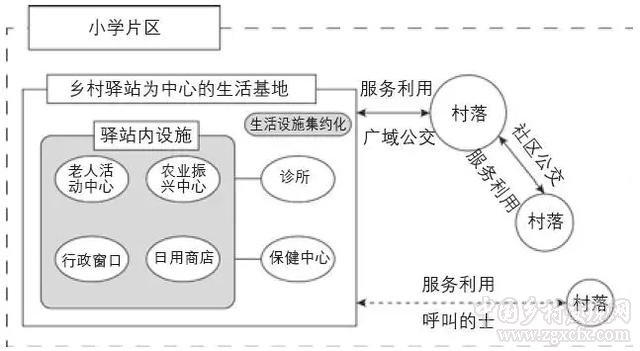

3.3 平臺功能

鄉村驛站所在地區隨著人口減少,商店和診所等設施消亡,村民獲取日常生活服務艱難。同時老齡化也加速農村社區功能的衰退。為解決老齡化、過疏化所引起的村民生活服務質量下降問題,2013年國土交通省開始推進“鄉村小型生活基地”建設,而鄉村驛站作為一個服務平臺,正好成為“鄉村小型生活基地”的載體。如京都府南丹市的“美山邂逅廣場”鄉村驛站便是“鄉村小型生活基地”的一個示范站(圖7),不斷集中村民生活相關的各類設施。其發端是由于隨著農協(JA)的廣域合并而導致地區支店撤銷,村民面臨日常購物難題。為了解決這一難題,84名當地村民共同出資收購農協支店店鋪并交由鄉村驛站經營。此外,驛站內設有實施健康檢查、疾病預防和治療等醫療服務的保健中心和行政窗口。為方便村民交流,還設有老人活動中心和農業振興中心。為方便村民使用設施,“美山邂逅廣場”鄉村驛站內不僅設有廣域公交站點,還有區域內“社區公交”經停。在公共交通無法到達的村落則運行“呼叫的士”(on demand taxi)。

圖7 鄉村生活設施的集約化與交通支撐

4、對中國城鄉統籌與鄉村活化的啟示

建設鄉村驛站是一種將經濟循環帶入鄉村的區域發展策略。其發展有助于提高農產品銷售額和增加農民收入,同時促進農業、工業、商業間的相互融合。2000年代后隨著制造業海外轉移力度的加大和日本政府推行的結構改革,鄉村發展的困境日益突出,在此背景下鄉村驛站的建設也被賦予了更多帶動發展和解決鄉村問題的使命。鄉村驛站在建設上注重統一規劃,在運營和管理上鼓勵公眾參與,在發展方向則注重增強帶動功能和實施差異化策略。在摸索中,日本的鄉村驛站逐漸走出一條破解鄉村發展困局,引領鄉村經濟重構,通過促進城鄉交流解決由過疏化和老齡化所引起的鄉村人才缺失問題的新路。此外,鄉村驛站不斷強化鄉村生活空間建設、行使聯系村民各類日常生活服務的載體和平臺的功能。

中國目前也已開始進入鄉村少子+老齡化和鄉村經濟衰退的時期。隨著中國經濟快速發展,城鄉統籌的任務也日益艱巨。如何引導城市居民進入鄉村消費,如何擴大城鄉間的交流和實現城市反哺農村?日本的鄉村驛站建設理念可以提供一種可行的思路。特別是近年來隨著汽車的普及和道路交通網的完善,城鄉間的人口流動逐漸增多,建設鄉村驛站將城市和鄉村的車流、人流和信息流進行鏈接,進而助推鄉村發展和城鄉統籌,這是一種可以借鑒的發展策略。

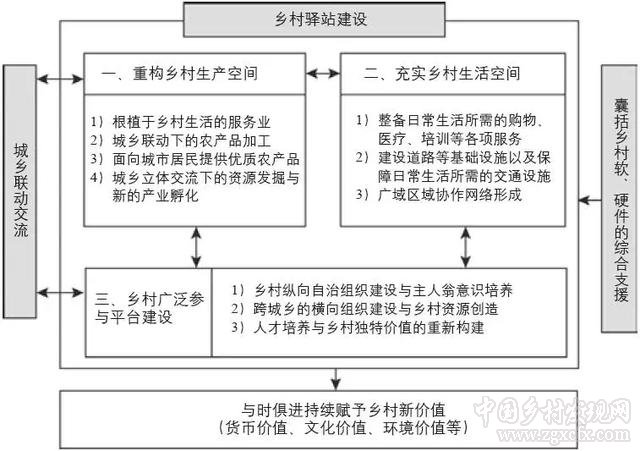

在我國建設鄉村驛站,首先要著眼于其生產功能(圖8)。鄉村的可持續發展需要有活力和創造力的產業支撐。因此,建設鄉村驛站首先要尊重和保護好鄉村生活,有效結合鄉村所富有的自然資本和文化資本實現生產空間的重構和環境可持續發展。產業融合立足鄉村物產,在生產、加工、流通和銷售環節實現價值提升和區域創新。面向城市居民提供優質鄉村物產和高質量服務,加深城市居民對鄉村的認同,促進城鄉協作與融合。同時,積累原始資本孵化鄉村新產業和實現資金的鄉村內部循環以共同發展。

圖8 鄉村驛站建設對城鄉統籌和鄉村活化的啟示

其次,鄉村驛站可發展成為鄉村生活基地。中國大多數鄉村缺少購物、醫療、教育培訓等日常生活相關設施。鄉村驛站可結合美麗鄉村和田園綜合體等政策,與當地企業、政府、社會團體等合作,有效集約建設各類生活設施。在一定范圍內為村民提供一站式生活相關服務和良好的交通環境,綜合解決他們在生活、福祉等方面的難題,助推宜居鄉村建設。

另外,鄉村驛站也可以作為一個促進城鄉廣泛協作的平臺,成為破解城鄉分割結構的先鋒。城市周邊的鄉村驛站全面推進與相鄰城市的互動交流,實行面向城市的外向型發展。遠離城市的外圍鄉村驛站可因地制宜推進城鄉間的聯動交流,發掘鄉村資源,繼承和創造鄉村生活文化,實現區域差異化發展。其次,1980年代日本外生性鄉村振興失敗的教訓也值得深思。在鄉村活化工作中,要警惕鄉村成為城市等外部資本時空修復的對象。因此,首先要培養村民在鄉村各類資源保護和建設上的主人翁意識和提升其主觀能動性。在鄉村驛站的建設和運營上,應以內部主體形成的網絡為主,吸引城市相關主體參與進行輔助。在此基礎上,不斷吸收和消化外部知識以準確把握城市消費者的需求,同時有效組合鄉村富有的各種資本,與時俱進,持續賦予鄉村新的價值,助推鄉村建設。

作者:陳林,日本廣島大學大學院文學研究科,助理教授。劉云剛,中山大學地理科學與規劃學院,教授

中國鄉村發現網轉自:國際城市規劃 2018.2期

(掃一掃,更多精彩內容!)