——山西省榆社縣兩個合作社不同命運的政治經濟學透視

本文將展開對兩個合作社的考察和分析,一個是山西省榆社縣的榆冠蔬菜專業合作社,另一個是山西省榆社縣的河峪小米專業合作社。筆者調查發現,前者名存實亡,后者逐步發展壯大。本文要探討的問題是:同樣是合作社,為什么前者合作失敗,后者合作成功,并有力地推動了本地農產品的品牌化、商標化和商業化?為什么理性會誘導合作的出現?為什么同樣是理性卻又可能導致(合作社成員的)不合作,并最終使合作社解體?理性導致合作與不合作的誘因和分界點在哪里?

關于合作社的研究,學界主要集中在對合作社產生、運行、演變、存在的觀察與探討上,多從某個特定案例入手,鮮見關于不同合作社的比較研究。本文不僅要關注合作社的演變路徑及其存在的問題,更要追本溯源,尋找導致合作成功或失敗的現實約束條件和歷史制度誘因,發現隱藏在合作與不合作背后的政治經濟邏輯。

小米專業合作社成立于2006年,由山西省五福農產品開發有限公司派生而來,采用“公司+合作社+基地+農戶”的運營模式,其中公司用于對接市場,合作社用于聯合農戶。

蔬菜專業合作社系村干部引領農戶創辦而成。最初,更休村支書郭先生等7戶農民發起組建示范性“生產聯合體”,繼而帶動其他農戶種植西紅柿。然而蔬菜專業合作社并沒有將社員有效地組織起來,社員仍舊分散作業,收獲季節均以個體方式與外地客商直接議價,銷售自產西紅柿,那些合作社發起人(如郭先生等)則成為農戶和外地客商之間的掮客(經紀人)。這些經紀人利用合作社名分從省、市、縣獲得合作社專項補貼(基金),建了多個供農戶和客商面對面交易的“銷售中心(或市場交易平臺)”。發起人(即經紀人)志不在合作社,而在以合作社的名義構建市場交易平臺以便最大化個人的(利益)目標。蔬菜專業合作社徒具合作社之名,實際上已變成了由經紀人、客商和農戶三方共同參與的“市場交易平臺(模式)”。

顯然,兩個合作社的發展軌跡截然相反。那么,小米專業合作社“做對了什么”?蔬菜專業合作社為什么“失敗”?前者成功的奧秘在哪里?后者失敗的誘因是什么?本文將從環境參數和交易屬性兩個層面對兩個合作社的演變及其結果進行分析。

經驗觀察、理論研究和邏輯推斷均表明,環境參數和交易屬性的組合及其相互作用決定了交易成本的大小,并進一步決定雙方的締約結構和組織形態。在本文看來,所謂環境參數,即農戶、農業企業、合作社等各類經濟主體所面臨的制度約束(例如土地所有權制度等)、資源約束(例如氣候、土地肥力等)、技術約束(例如農業生產技術等)和人力資本約束(例如企業家創新能力等),等等。這些約束條件(環境參數)將在相當程度上決定經濟主體的選擇集(或選擇空間)。

觀察與研究表明,轉型中的中國農村面臨如下約束:

第一是地權約束。在現有農地制度下,農戶擁有承包權和經營權,沒有所有權。由于一直未能有效建立農地承包權和經營權的交易市場,地權難以流動,農業經營規模受到制度性限制。特定時期,合作社既能在制度上兼容土地所有權的集體屬性與承包權、經營權的“小農屬性”,又能在一定程度上滿足農業生產經營的規模性,因而受到諸多財政和信貸支持。借助農業合作社這件制度外衣,大戶或企業往往可以以低成本從社員手中獲得土地經營權,既可擴大生產,滿足市場需求,又能降低交易成本,規避政策門檻,獲得政策實惠。

第二是資金約束(信貸約束)。正如黃宗智(2010)所言,持續的經濟增長勢必從根本上改變農產品的市場結構,并誘發隱性的消費革命,刺激傳統農業生產方式向現代農業生產方式轉型,資金越來越具有“門檻效應”,即沒有一定數量的資金投入,農業生產經營無法實現規模化、市場化和商業化。在農地所有權、承包權和經營權未得到制度性和法律性清晰厘定時,農村內部無法發展出以地權抵押或以農產品收益為質押的內生性貨幣金融體系。通過組建合作社,大戶或農業企業可以獲得來自各級政府的財政專項補貼,并從農商銀行獲得專用于合作社的低息貸款,這使得大戶或農業企業在相當程度上緩解甚至突破了信貸約束。

第三是技術約束。筆者調查發現,小米專業合作社非常重視小米品質,與山西省農業科學院、山西農業大學等單位積極合作,以期提高小米品質。其生產的小米得到市場認可,有自己的品牌和商標,單位售價比傳統小米也高許多。蔬菜專業合作社名存實亡,仍保持著小農經濟的生產方式。分散的農戶沒有動力、也缺乏能力(財力)改進西紅柿的品質,只能從種子公司購買(種子)技術,不能形成獨特的市場優勢,產品替代性很強。合作社只是個空殼,對社員的產、供、銷等各環節缺乏整合,合作社成了“經紀人”,農戶只能與客商面對面交易,談判能力極弱。

第四個是企業家精神約束(人力資本約束)。小米專業合作社的王理事長在創辦合作社前就是公司董事長,有豐富的管理實踐和營銷經驗,對成本、風險與利潤的關系有著深刻的理解,對市場供求變化和政府的農業政策具有敏銳的洞察力,這正是他能夠以自有企業作平臺、吃透并利用政府優惠政策從而成功創辦合作社的原因所在。相反,蔬菜專業合作社的理事長作為村支書,有一定的行政經驗卻并無企業管理經驗,不具備企業家精神,不想把合作社做實做強,只打算把合作社當成獲得政府專項補貼的“融資平臺”。合作社淪為客商和農戶的“交易中心”,其理事長變成經紀人,吃盡“兩頭”,從社員那里收取管理費或手續費,從客商那里得到“回扣”。

小米專業合作社通過締約結構的設計緩解甚至解決了上述約束,蔬菜專業合作社卻由于組織渙散而無法突破上述約束,因此其失敗是必然的。

所謂交易屬性,即經濟主體所生產經營或所交易的對象物的客觀的、自然的屬性,以及在生產經營過程中交易各方所面對的市場狀態。在本文看來,交易頻率、市場不確定性、資產專用性、自然屬性和交易(貿易)半徑五個維度定義了交易屬性,而交易屬性決定了什么樣的締約結構會減少交易風險和降低交易成本。因此,本文認為有如下邏輯關系存在:交易成本是交易屬性的函數。

此外,兩個專業合作社在合約穩定性方面的差異導致了運行效率的分岔和命運的迥然有別。小米專業合作社中交易雙方是一個利益共同體,所簽訂的合約滿足激勵相容條件,彼此的博弈屬于正和博弈。蔬菜專業合作社中交易雙方進行的是純粹的市場交易,雙方的博弈是零和博弈,在沒有具備約束力的合約治理和實施機制時,雙方的最佳策略是互相爭利。

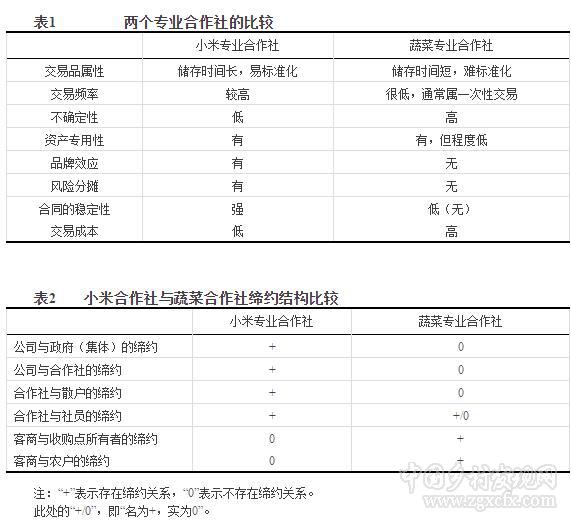

兩個合作社的比較見表1和表2。

本文考察的兩個合作社的不同命運都是在一定的約束條件下交易各方理性選擇的結果。本文通過對兩個合作社的歷史制度的比較分析后發現,理性會導致合作,也會導致不合作,其要害在于締約各方所面對的各類約束條件(交易成本)以及交易各方如何對各類約束做出及時而有效的反應。

需要指出的是,本文的分析邏輯及相關結論不僅適用于經營不同農產品的合作社間的對比,即便是經營同類農產品的合作社,依然可在本文所發展出的理論框架下得到透徹解釋,因為這兩類問題在分析語境上具有邏輯上的同構性。在本文看來,環境參數(約束條件)和交易屬性及其相互作用共同決定了交易成本,進而決定了為減少交易成本而由交易各方所選擇的不同締約結構或組織形態。合作社發起人的企業家能力亦可在本文的分析框架內得到嚴謹的、邏輯自洽的理論闡釋。

作者單位:南開大學經濟研究所

中國鄉村發現網轉自:《中國農村觀察》2017年第4期

(掃一掃,更多精彩內容!)