摘要:湖北長陽地區的廩君神話與向王傳說在流傳過程中,相互影響、彼此相融,出現了神話、傳說的“破圈”融合現象。廩君神話中土家族先祖廩君在開創基業時體現出的艱苦奮斗精神與向王傳說中向輔治水的勇敢無畏精神具有相似性,兩者在流傳過程中發生了相交相融,形成了一個箭垛型人物——向王,廩君神話的內容也就逐漸被附著到上面,最后形成了“廩君向王為一人”的融合敘事。神話與傳說的“破圈”融合,反映了當地民眾的價值認同,符合當地民眾的情感期許,正是民眾認同與傳播,最后才有了長陽民間敘事中“廩君向王為一人”的融合敘事。通過文化圈理論深入探究可以發現,地理空間上的相近分布與重疊;地方文化在時間上的疊壓及其當地民眾價值認同和情感期許是促成“破圈”融合的重要因素。

關鍵詞:文化圈 廩君 向王 長陽 融合敘事

文化圈是文化人類學中的一個重要理論。“文化圈”這一概念最早由弗羅貝紐斯(Leo Frobeninus)提出,后經格雷布納爾(Fritz Graebner)、施密特(Wilhelm Schmidt)等人進一步闡釋與豐富,文化圈理論逐漸形成。文化圈理論從文化傳播論出發,認為文化具有區域性,每個區域都有自己的文化以及創造和變遷中心。該理論指出中心文化向外傳播過程中,可以通過空間和時間兩個角度,判斷不同文化的區域分布動態和相互影響,或者一個文化中不同特質的疊壓關系。[1](P56~57)同一種神話或傳說在空間分布上往往呈現地域性的特點,本文所要考察的廩君神話與向王傳說各自形成了一個或多個文化圈。從文化圈視域對湖北長陽地區流傳廩君神話與向王傳說展開考察,可以發現兩者的“破圈”融合既有地理空間和地方文化疊壓影響,也有當地民眾價值認同和情感期許的動因。

一、廩君神話文化圈與向王傳說文化圈

長陽地區同時流傳著廩君神話與向王傳說,與周邊鄂西南、湘西以及渝東地區不同的是,廩君神話與向王傳說在流傳過程中呈現出一種“破圈”融合現象。

(一)廩君神話文化圈

廩君神話講述的是上古神話人物廩君通過擲劍浮舟稱王五姓,然后在夷水流域開疆拓土,并征服了鹽水女神的故事。以廩君為先祖的巴人常被稱作廩君蠻,是土家族的一支,因而部分土家族奉廩君為始祖神。傳承了幾千年歷史的廩君神話,結構基本穩定,現今大部分地區流傳的神話本文與歷史文獻《世本·氏姓篇》和《后漢書·南蠻西南夷傳》所載差異不大。

鄂西、渝東以及湘西等地區流傳的廩君神話情況多樣。從80年代搜集的民間故事文獻可以看到以恩施為代表的鄂西地區,其流傳的廩君神話不多。現今渝東秀山、石柱地區流傳的廩君神話與文獻所載的廩君神話在內容上是相同的。秀山土家族傳說認為“白虎神乃巴人之祖廩君化身,巴人裔奉白虎為圖騰。土司時還要人祀,‘改土歸流’后改為‘還人頭愿’,端公要‘開紅門’,即在額上開血口,以代人祀。”[2](P295)石柱土家族也認為廩君是他們的先祖,把白虎作為他們的圖騰,祭祀白虎,而且與秀山土家族一樣,還存在著“還人頭愿”這種祭祀白虎的習俗,為的是祈求先祖廩君的保佑。[3](P3~12)此外,在湘西北部的土家族聚居地,當地土家族稱其始祖為廩君,所流傳的廩君神話與文獻記載內容相同。[4](P82~84)

整體而言,以上三個地方大部分地區有廩君神話流傳,如秀山、石柱等地仍然興祀白虎,需要指出的是,有一小部分地區對白虎神持有異樣觀念,如來鳳縣的土家族把白虎分為兩種:家神“坐堂白虎”和不祥的“過堂白虎”。對于“過堂白虎”,來鳳土家族傳說它是災禍的象征。[5](P423~424)據《華陽國志》記載,秦漢時期逐漸形成了以射殺白虎為業的夷人。[6](P3~4)古蜀早有夷人射虎說,這里的夷人現在也被歸為土家族,故認為“過堂白虎”不詳的夷人是土家族的另一支系,也就是常說的板楯蠻。總之,廩君神話文化圈范圍較大,在鄂西、渝東以及湘西等地呈片狀分布,除小部分地方不信仰廩君外,大部分地區都信仰廩君,流傳的廩君神話內容與文獻記載差異不大。

(二)向王傳說圈

長陽地區除了流傳廩君神話外,還流傳著許多向王傳說,傳說內容有的與廩君神話一致,有的則不同,指出向王乃另有其人,從搜集到材料來看,向王傳說較為復雜。

首先看長陽地區歷史人物向輔的傳說。歸州本廟碑文記載了向輔的事跡,劉守華教授指出明代《正統道藏》一書將向輔(向王)列入了道教的神譜中,據該書記載,向輔有著神奇的出生,且會道術。[7](P21~23)這位向輔(向王)在秭歸被供以廟宇,其傳說在清江一帶廣為流傳,以致得到廣泛祭祀。劉守華教授《再議廩君與向王》一文據乾隆年間的《長陽縣志》記載,認為長陽向王廟供奉的便是這位歸州向輔。原因在于向輔在“隋大業初,穿山鑿石,屢著靈異”,尤其是治水功勞卓著。[8](P69~74)而此向王傳說在實際流傳過程中出現與廩君神話融合的情況,如長陽《向王天子翻船》故事中,一開始就認為向王即是廩君,向王拯救了當地落水的老百姓。[9](P7~8)向王救落水百姓這個故事情節,符合歷史人物向輔治水、開鑿江道的事跡。而據學者考證,長陽地區流傳的向王傳說實則與水神有關[10](P15~18),這與《正統道藏》、《長陽縣志》中所載向輔治理山川的事跡吻合。

長陽的向王向輔來自歸州,然而具體考察,在秭歸被認為是向王的原型卻不止向輔一人,另外還有兩種說法。其一是漢代駙馬向述說。據劉守華教授考證,向述是漢景帝時的駙馬,后被派往秭歸安攘巴蠻,死后葬在了秭歸,在宋朝時曾多次顯靈,為民除災驅疫,因此被敕封建廟。[7](P21~23)另一原型是三國時期的蜀國將軍向寵。《湖北通志》記載了資丘向王灘上的向王廟有向寵的碑文。[7](P21~23)這些說明長陽、秭歸地區流傳的向王不止一位,而從長陽流傳的向王治理山川河道的傳說來看,當地民俗文化中的向王一般指的是歸州向輔,其他向王(向述、向寵)在流傳過程中,或附著于歸州向輔上,或只在廟宇碑記或地方志中出現,已經淡出長陽地區的民間視野。

其次,除長陽地區流傳有向王傳說外,恩施、湘西等地也有向王傳說的流傳。

恩施地區向王傳說中的原型有駙馬向述、向老官人、土酋向寶勝等。其中駙馬向述的傳說與秭歸的情況基本一致,而向老官人、土酋向寶勝等向王傳說皆講述的是一位與朝廷對抗的向王。

湘西地區的向王傳說主要流傳在武陵源山區,與恩施地區的向老官人、土酋向寶勝傳說內容相似,講述了與朝廷對抗的向王故事。然而湘西向王傳說中的向王來源有三種說法。一為向大坤。在武陵源山區有一個天子洲風景區,這里有諸多向王傳說的遺跡,如天子山、天子洞、天子溪等,均以天子命名,正是為了紀念這位向王天子向大坤。另一位是向龍,如慈利縣流傳的《英雄人物向王天子》故事所述,不過這位南宋向龍所發生的故事與向大坤相似。有學者考證,宋代確實存在向氏兄弟負險稱兵,敗死為厲的歷史,當地人為禳解而建立三座天子廟。[11](P52~55)最后一位是歷史更為久遠的相單程。據學者考證,東漢初年,武陵地區的一位土酋首領相單程,“據其險隘,大寇郡縣”,最終被劉尚將軍鎮壓,“相單程等饑困乞降”。[12](P48~54)這位相王最終歸順了朝廷,與前文所述對抗朝廷失敗而亡的向王傳說有所不同。

湘西地區流傳的向王故事中,主人公都曾舉兵造反,發生了與中央對抗的事情,這與恩施地區流傳的向老官人、向寶勝等向王傳說情節相似。而長陽、歸州等地區流傳的向王是以造福百姓的領導者形象出現的,其歷史原型是朝廷官員向輔、向述以及向寵。可見鄂西及歸州、湘西流傳的向王傳說雖然都被稱為向王傳說,但主人公指向不同,以故事情節相似性來區分的話,主要有兩種向王傳說文化圈:一種是長陽、歸州以及部分恩施地區流傳的朝廷官員造福百姓的向王傳說,分布面積較小;另一種是恩施大部分地區和湘西流傳的對抗朝廷的向王傳說,流傳區域較廣。

二、長陽廩君神話與向王傳說的融合敘事

廩君神話與向王傳說在鄂西南和湘西等地區各有緣起和發展,形成了一個整體性的廩君神話文化圈和兩個不同內容的向王傳說文化圈。這些地方既有廩君信仰,又有向王傳說,恩施、湘西地區的神話與傳說較為獨立,沒有融合現象,只有長陽地區的廩君神話與向王傳說突破了各自的文化圈走向了融合。這一現象的背后有著深層次的原因,除了地域性重疊這個先決條件外,筆者以為還存在別的影響因素,即文獻與文人創作、口頭敘事與民俗信仰以及景觀敘事在時間發展上不斷疊壓的影響。

(一)長陽文獻與文人創作中的廩君、向王

早在清朝,長陽地區就有了“廩君向王為一人”說法的記載。林繼富教授據道光《長陽縣志》記載考證指出,向王旁邊的塑像是鹽水女神,俗稱為德濟娘娘,而在咸豐年間的《長樂縣志》記載中,廩君神像被世俗叫做向王天子。[13](P88~93)又資丘《劉氏族譜》記載,向王是務相氏。[14](P56~60)清代長陽詩人彭秋潭的《長陽竹枝詞》中寫道:

土船夷水射鹽神,巴姓君王有舊聞;向王何許稱天子,務相當年號廩君。[15](P83~85)

這說明早在清朝,人們已經有了向王就是廩君先祖的認識。今天的一些文獻記載也直接將二者混為一同。1992年版《長陽縣志》記載了長陽“佷山”改名“武落鐘離山”的過程:

佷山。……清時,鄉人于山下清江南母灘岸邊建有向王廟,后毀。1984年,為紀念土家族先祖巴務相廩君,縣撥款于山頂盔頭巖重建向王廟。并定佷山為武落鐘離山,其地形險要,風景獨秀,為縣內重要風景旅游點。[16](P615)

該縣志明確提到了重建的向王廟是為了紀念土家族先祖廩君,而不是治水有功的歸州向輔。以后在長陽有關的大部分文獻中,均將向王當作是廩君的別稱,兩者為同一人,

(二)民眾口頭敘事與民俗信仰中的廩君、向王

據龔浩群教授的考查報告,長陽的廩君神話曾一度斷層,當地民眾對廩君知之甚少,后經20世紀80年代以來的民族識別和尋根熱潮,以及武落鐘離山景區的建成,廩君神話才再度回歸。[17](P29~34)雖然那時候多數人都不清楚廩君神話,但他們卻知道向王傳說。這些向王傳說講述的大部分內容就是廩君神話,如肖國松主編《中國民間故事集成·長陽民間故事集》收錄的《向王天子》,明確提出“向王就是廩君”[9](P5~7),不僅描述了廩君神話,還對長陽為何把廩君稱為向王做了解釋。另一則《向王化白虎》[9](P8)講述了巴務相通過擲劍浮船獲得首領地位,并與鹽水女神結為夫妻,死后化為了白虎的傳說,這與廩君死后化為白虎的神話如出一轍。再如長陽民歌《廩君創業》:

向王天子一支角,吹出一條清江河,聲音高,洪水漲,聲音低,洪水落,牛角彎,彎牛角,吹成一條彎彎拐拐的清江河。[16](P579)

該民歌名為《廩君創業》,內容卻是向王開拓清江流域的故事。從長陽搜集的民間傳說故事以及歌謠來看,上世紀80年代,民間口頭敘事中基本已經認同了向王便是廩君,兩者為同一人的說法,人們在講故事或者歌唱時都無需多作解釋便能會意。

此外,長陽民眾認同“廩君向王為一人”說法還體現在當地的民俗信仰白虎崇拜中。長陽人認為白虎崇拜即是向王崇拜,白虎和向王之間是等同的。1992年版《長陽縣志》記載,因廩君死后化為白虎,后來因“相”訛“向”,所以廩君又被尊為“向王天子”,人們建了許多向王廟來祭祀廩君。[16](P670)乃至在長陽道士法事中的“上向王表”,其內容寫的是廩君向王天子,而非已經被寫進《正統道藏》的向氏。[8](P69~74)可見,不僅是民間敘事,還是在民間信仰中,長陽人對“廩君向王為一人”的觀念根深蒂固。

(三)武落鐘離山景觀敘事中的廩君、向王

如果說古代文獻記載以及民間敘事、民間信仰體現了兩種文化圈的交融,那么,當今長陽境內重要旅游景區武落鐘離山則進一步鞏固并廣泛傳播了“廩君向王為一人”的融合敘事。武落鐘離山原名佷山,以紀念廩君為主旨,貫穿了許多“廩君向王為一人”說法的景觀敘事。

武落鐘離山景區有許多文字、圖像、雕塑等,如景區向王廟前介紹:“巴人首領廩君初名務相,土語訛相為向,世代相沿,稱廩君為向王,傳說大禹治水后,向王開了清江河道,……因廩君為巴人主,開清江功德尤甚,故立廟而祀,供世人緬懷。”這里在解釋廩君與向王上存在誤解,雖有兩種叫法,實際上他們是同一人。除文字圖像等靜態景觀敘事外,還存在著動態景觀敘事,如導游講解、景區人員講述表演等,武落鐘離山景區的動態景觀敘事也同樣體現了廩君神話與向王傳說間的融合。景區導游小向在介紹廩君、鹽水女神、向王天子、德濟娘娘時,解釋說廩君是巴人的祖先,與鹽水女神是夫妻,后來廩君被尊稱為向王,鹽水女神就被尊稱為德濟娘娘。景區賣香人員覃世海在帶領游客進香的過程中,也敘述了“廩君向王為一人”的傳說,并作解釋:“廩君和向王是同一個人,在世稱為廩君,死了百年之后稱為向王。”與導游小向說辭基本一致。

通過對廩君神話與向王傳說融合敘事的時間發展梳理,不難看出,竹枝詞中“廩君向王為一人”說法可能是古代文人的假想或推測,在此之前沒有“廩君向王為一人”說法的明確記載,彭秋潭所處的清代應是廩君神話與向王傳說融合敘事的時間起點,可見長陽民間認同這種說法由來已久。今人對于“廩君向王為一人”敘事也有深刻認同,從武落鐘離山景觀敘事中人們將廩君直接喚作向王的故事或行為可見一斑。不管是清朝被明確記載的彭秋潭的認同,還是民間敘事與信仰,都加深了當地人的認同,而武落鐘離山景區景觀塑造并傳播了這種認同,這種神話傳說交融敘事背后是人們對“廩君向王為一人”說法的價值認同與期許。

三、廩君神話、向王傳說的破“圈”融合動因分析

單純的神話間或傳說間的融合屬于粘連附和,乃一圈內的同質交流,這種情況發生較為簡單,相對也比較常見。然而將廩君、向王視為一體的長陽廩君神話與向王傳說則打破了“圈內”的粘連附和,實現了神話與傳說之間的“破圈”融合。這其中有哪些深層的內在動因?

(一)文化圈的地域性重疊影響

地域空間是文化圈理論的一個重要因素。一種文化在地域空間中傳播,具有限定于特定地域空間內的傾向,這就是文化圈的地域性特征。[18](P26)俗話說“一方水土養育一方人”,同理,“一方地域也造就一方文化”,不同地域促成了不同文化及不同文化圈的形成。

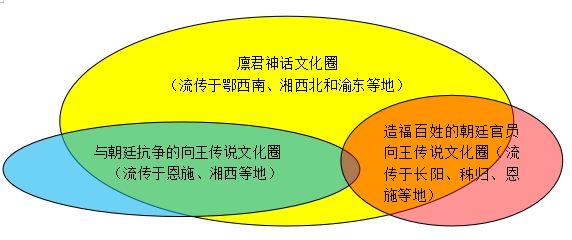

本文所述在鄂西南和湘西北等地形成了一個整體性的廩君神話文化圈和兩個不同內容的向王傳說文化圈,為方便分析,筆者將廩君神話文化圈與向王傳說文化圈制圖如下:

圖1 廩君神話文化圈與向王傳說文化圈的地域空間分布圖

廩君神話文化圈呈一個整體的片狀分布,向王傳說文化圈則呈兩個不同內容的文化圈分布,這三個文化圈在地域空間上有疊壓關系。文化圈的傳播是以一個整體的形態擴展移動的,有時會排斥既存的其他文化,有時與之相重疊,形成新的文化圈。[18](P26)廩君神話的產生早于向王傳說,且傳播面較廣,流傳于鄂西南、湘西北以及渝東等地區,是既有的文化圈。向王傳說產生較晚,在傳播時產生了兩種不同的情況:與朝廷抗爭的向王傳說在恩施、湘西等地流傳時,遭到了既有廩君神話的排斥,因而兩者即便在地理上所處同一地域空間,也沒有發生融合;另一種流傳于長陽、秭歸、恩施等地的朝廷官員造福百姓的向王傳說,其傳播時與當地流傳的廩君神話發生了疊壓融合,形成了新的神話傳說融合敘事文化圈。

從上圖中可以看到流傳于長陽、秭歸、恩施等地的朝廷官員造福百姓的向王傳說文化圈在地域上有三種不同情況:第一種,一小部分流傳于恩施的造福型向王傳說,與流傳于恩施地區的抗爭型向王傳說,產生了地域上的疊壓,但兩種向王傳說間相互排斥,與原有的廩君神話也并未發生融合;第二種,部分流傳于歸州等地的造福型向王傳說,在圖中顯示位于廩君神話文化圈的外圍,因本地并沒有流傳廩君神話,因而傳說也沒有發生較大變化;第三種,即部分流傳于長陽地區的造福型向王傳說,在傳播過程中與本土既有的廩君神話發生了疊壓融合,產生了“廩君向王為一人”的融合敘事。

長陽地區既有廩君神話,又有向王傳說,兩種文化圈在長陽發生了地域性重疊,是“廩君向王為一人”融合敘事得以發生的先決條件。除長陽地區外,那些同樣流傳廩君神話和向王傳說的地方為何沒有形成融合敘事?除文化圈的文化排斥說外,這些地方沒有具備長陽地區特有的文化圈間疊壓影響。

(二)文化圈的時間疊壓影響

文化圈的地域性重疊是“廩君向王為一人”融合敘事的重要因素,但同一地域空間上文化圈間的時間疊壓也起到了重要作用。所謂時間疊壓,即德奧文化圈學派所提出的共處于一個文化中的不同特質在時間上的順序后來居上,構成地層分布那樣的文化層。 [1](P56~57)

作為文化圈的廩君神話和向王傳說,在長陽地區相互疊壓融合,形成了像地層分布一樣的文化層。廩君神話是“廩君向王為一人”融合敘事的底層文化圈,漢代就已有相關歷史文獻記載。清代《長陽縣志》、《宜昌府志》等方志中出現了詳細描述,指出夷水即長陽的清江,武落鐘離山即是長陽佷山。故說,廩君神話出自長陽,廩君先祖發源于長陽,赤、黑二穴也皆在長陽,這些存在于古代歷史文獻方志中的記載,逐漸成為長陽地方文化特質。一段時期內,向王傳說日漸盛行,大部分長陽人也不再提起廩君,但他們卻以“向王”的名號講述廩君神話,廩君神話成了長陽人的歷史記憶。這個被民間盛傳的向王傳說便是廩君神話文化圈之上的第二層文化圈,向王傳說作為長陽地區的后來者,其傳說逐漸附著于原本流傳于長陽的廩君神話之上。

清代是廩君神話與向王傳說“破圈”融合的時間起點,推動了融合敘事新文化圈的產生。長陽文人彭秋潭的《長陽竹枝詞》起到了重要作用。從彭秋潭的竹枝詞中看出,當時歷史文獻中有關于廩君事跡的記載,民間卻較少有廩君神話的講述。與此同時,長陽民間流傳著許多向王傳說,其中大部分傳說與廩君神話有著相似的情節內容,因此彭秋潭認為向王為什么能叫天子,原因在于巴務相當年被稱為廩君,而“相”音訛成了“向”,所以才有了民間向王天子“出生赤穴”、“稱王五姓”以及“死后化為白虎”的傳說。

1992年《長陽縣志》出版,官方對“廩君向王為一人”說法正式寫定,使得長陽有關“廩君向王為一人”的民間敘事有文獻可依,進一步促進了長陽地區廩君神話和向王傳說的融合敘事。長陽武落鐘離山景區建成后,景區景觀、導游及其他景區人員直接采用“廩君向王為一人”的說法,使得融合敘事新文化圈得到了再次疊壓,不僅增加了了解廩君向王融合敘事的人數,同時也增強了講述者的底氣與自信。隨著逐年增加的游客量,武落鐘離山景區不斷擴大著它的傳播范圍和影響力,人們的認同與傳播反過來又對長陽融合敘事新文化圈以疊壓,最終廩君神話和向王傳說在長陽完美融合。

(三)民眾價值認同與情感期許影響

文化圈的空間與時間影響是促成廩君神話與向王傳說在長陽融合的兩大原因,不可忽視的是,民眾價值認同與情感期許也是推動“廩君向王為一人”融合敘事的重要因素。民眾價值認同與情感期許主要體現在歷史傳承、地方特色與身份的認同、情感共鳴與社群互動等方面。

當一個地方有著悠久的歷史和豐富的文化遺產時,民眾對于保護和傳承這些歷史往往會產生強烈的愿望,當地人這種對歷史的認同和期許可以促使創造或強化某個與該地方相關的傳說,以豐富其文化形象。長陽武落鐘離山景區及周邊生活的大部分民眾在日常生活、工作以及娛樂中自覺或不自覺地傳承地方歷史,同時也會傳承他們所認同的神話傳說。以長陽武落鐘離山景區內的一位本地賣香人為例,這位賣香人名叫覃世海的,他的常年在景區廩君祠前的廣場上從事賣香工作。覃世海告訴筆者:“姓覃的就是正宗土家族后人,而姓向的就是廩君的后人,廩君名叫巴務相,原姓巴,但現在姓巴的人很少,是因為后來廩君轉世為向王天子,因此就變成姓向了。”可見,覃世海對于廩君為土家族祖先的神話歷史有一定認識,并對廩君轉世成為向王天子深信不疑,故而也會給筆者講解。

每個地方都有其獨特的地理、自然環境和人文景觀,當民眾對于這些地方特色產生認同,并將其視為身份和歸屬感的來源時,他們就會更容易接受和傳播與該地方相關的傳說,作為生活在武落鐘離山景區周邊的廩君后人的土家族人,他們對于“廩君向王為一人”的神話傳說有著高度的認同,也會更主動地傳播這個傳說。以賣香人覃世海為例,除了給筆者講述“廩君死后化為向王”的傳說,還對廩君姓巴以及覃世海自己的姓氏與土家族五姓的淵源,進一步解釋:“我們祖先成立的時候有巴、樊、鄭、相、(目覃),你看這石碑上寫著(目覃),我們的姓原先不念覃,旁邊還有個目,后來我們祖先雙目失明的人很多,家族發展的不那么興旺,就請陰陽先生過來看,他說這個目兒不好,要去掉,于是就變成了現在的覃字,也有的把目兒去掉后加了言字,就成了譚,所以說‘譚、覃一家人’。不過姓譚的比較混,漢族、土家族的都有,但姓覃的就是土家后人,覃這個姓從后漢開始就已經有了,我們有家譜,都有記載。像那個巴氏就轉變為姓向的,姓相的就轉變為姓田的來。恩施那邊有很多姓田的,廩君的疆域一直打到了四川。”盡管覃世海的這些講述在筆者看來,更像是一種自圓其說,但作為當地人,覃世海認同他口中的這些“歷史和神話”,并將這些“歷史和神話”作為身份認同和族源歸屬,在懷有強烈的民族自豪感下,覃世海更愿意主動為游客講述這些“歷史和神話”,這也進一步促進了“廩君向王為一人”的融合敘事。

如果一個地方的神話傳說能夠觸動人們的情感,引發共鳴和好奇心,那么民眾就會更愿意參與其中,傳播和延續這個神話傳說。與單純的廩君神話和向王傳說相比,“廩君死后化為向王”,“廩君向王為一人”這種敘事更能引發人們的好奇心。武落鐘離山景區內,也有多處景觀敘事直接指明人們稱廩君為向王,如向王廟前有介紹道“巴人首領廩君初名務相,土語訛相為向,世代相沿,稱廩君為向王,傳說大禹治水后,向王開了清江河道,……因廩君為巴人主,開清江功德尤甚,故立廟而祀,供世人緬懷。”武落鐘離山景區內流傳的廩君神話與典籍中記載的廩君射殺鹽水女神的神話傳說也有出入,如景區內還有德濟娘娘亭,對于德濟娘娘則是這樣描述“(廩君)率領族人溯江而上向西發展得到了鹽水女神的相助,并結為夫妻,共創疆業,繁衍了巴人子孫,后世追思鹽水女神的恩德,尊其為德濟娘娘,修亭以資懷念”。景區內流傳的廩君神話以愛情為主題,以喜劇為結尾,更多地觸動了人們的情感,引發共鳴,同時也迎合了人們對于圓滿的追求,因而強化了“廩君向王為一人”的這種敘事,也促使更多的民眾去講述。

一個地方的神話傳說通常通過社群的口耳相傳和集體回憶來傳遞和塑造,當民眾在社區中積極參與討論和分享傳說,建立共同的記憶和故事,能夠進一步推動該神話傳說的產生與傳承。“廩君向王為一人”的融合敘事正是在民眾積極的社區互動中成為當地人和游客中形成的。如清江畫廊景區導游小向介紹“廩君是巴人的祖先,鹽水女神是夫妻,后來廩君被尊稱為向王,所以用這些人物命名比較有土家族的特色。”除了景區內從業者對“廩君向王為一人”的神話傳說的講述,景區還有土家歌歌舞表演——《江山美人》,該歌舞劇對歷史記載的廩君神話作了一定的改編,劇中的廩君和鹽水女神相愛后,廩君并沒有射殺鹽水女神,其中增加了副將樊巫叛亂,鹽水女神舍身為廩君擋箭的情節,此番改編加深了觀眾對廩君與鹽水女神的愛情故事的印象,模式化的表演構筑了人們對廩君神話的共同記憶。廩君與鹽水女神的愛情故事不僅在“武落鐘離山”景區廣為流傳,更甚至走出了長陽,進入了小說,如鄧斌的《鹽水情殤》[19]等作品;變成了動漫,如動畫片《中國神話故事集錦》之第三集《廩君和鹽水女神》;還登上了課堂,如上海嘉定中光高級中學《古典愛情故事》課堂,任課老師萬玉本從散文、小說等體裁,講述了廩君和鹽水女神的神話[20](P43)。從景區到網絡,乃至課堂,多模態的社區互動,進一步構建了廩君愛情神話的集體記憶,推動了武落鐘離山景區內“廩君向王為一人”神話傳說的合理性,最終促成了“廩君向王為一人”的融合敘事。

總之,民眾的價值認同和情感期許可以通過對歷史、地方特色、情感共鳴和社群互動的關注,在推動“廩君向王為一人”的融合敘事中發揮重要作用。

結語

湖北長陽地區的廩君神話與向王傳說在流傳過程中,相互影響、彼此相融,出現了神話、傳說的“破圈”融合現象。廩君神話中土家族先祖廩君在開創基業時體現出的艱苦奮斗精神與向王傳說中向輔治水的勇敢無畏精神具有相似性,兩者在流傳過程中發生了相交相融,形成了一個箭垛型人物——向王,廩君神話的內容也就逐漸被附著到上面,最后形成了“廩君向王為一人”的融合敘事。神話與傳說的“破圈”融合,反映了當地民眾的價值認同,符合當地民眾的情感期許,正是民眾認同與傳播,最后才有了長陽民間敘事中“廩君向王為一人”的融合敘事。

通過文化圈理論的觀照,我們發現地理空間上的相近分布與重疊、地方文化在時間上的疊壓影響是促成這種現象產生的內在動因。不容忽視的是,當地民眾的價值認同和情感期許也是促成“破圈”融合的重要因素。文化圈理論是文化人類學的重要方法,對于研究民間文學與民俗學研究也有著重要意義。通過考察神話傳說融合現象,不僅可以解釋這個現象產生的原因,也可以揭示民俗現象的真實面貌,進而對這種現象加以科學利用,避免一些偽民俗和以訛傳訛現象的產生。我國作為一個民俗文化大國,有著無盡的民俗文化資源和傳統,理清、傳承和科學利用這些文化資源和傳統是一項任重道遠的事情,也是對全世界人類文化的巨大貢獻。

參考文獻:略

作者簡介:王婷婷,浙江平湖人,法學博士,浙江農林大學馬克思主義學院講師,主要研究方向為文化人類學與民俗學;來源:《長江大學學報(社會科學版)2024年第1期》

(掃一掃,更多精彩內容!)