原題:“農(nóng)民為啥離開(kāi)土地”連載之47:農(nóng)民的重要性

農(nóng)業(yè)作為人類生存的基礎(chǔ),隨著社會(huì)發(fā)展越發(fā)受到重視,這主要是兩個(gè)因素所決定,一是隨著農(nóng)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的份額不斷下降,使得非農(nóng)業(yè)有條件支持農(nóng)業(yè),農(nóng)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占份額越低,社會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)的支持力度也就會(huì)越大。因?yàn)檗r(nóng)業(yè)的重要性不在于對(duì)價(jià)值量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn),而在于它對(duì)人類生存的不可替代性。“民以食為天”決定了農(nóng)業(yè)是一個(gè)永恒的產(chǎn)業(yè)。二是農(nóng)業(yè)的低收益性和勞動(dòng)的艱苦性導(dǎo)致農(nóng)村勞動(dòng)力外流,使我們不得不重視農(nóng)業(yè)。世界上沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家的青年愿意從事農(nóng)業(yè),勞動(dòng)力流向的一般規(guī)律是從農(nóng)業(yè)流向非農(nóng)業(yè),從農(nóng)村流向城鎮(zhèn),從不發(fā)達(dá)地區(qū)流向發(fā)達(dá)地區(qū)。當(dāng)然,這種流動(dòng)被認(rèn)為是城鎮(zhèn)化、工業(yè)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必要條件,但是這種流動(dòng)到達(dá)一定界限時(shí),農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力不足導(dǎo)致大量土地棄耕,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)就會(huì)受到威脅,進(jìn)而威脅一國(guó)糧食安全。因此,重視農(nóng)業(yè)就成為政府的首要責(zé)任。

農(nóng)業(yè)不是老年人的專利

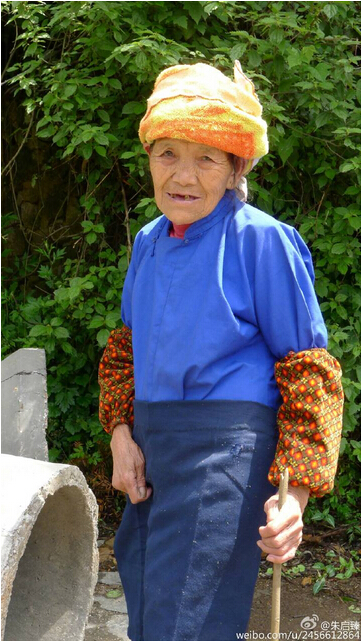

在我們對(duì)20個(gè)村莊調(diào)查的過(guò)程中,所到之處可以訪談到的大多是老年人,表2是從事種養(yǎng)殖業(yè)的訪談對(duì)象年齡分布情況,從中我們可以看出農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的匱乏和老齡化程度。

表220個(gè)村莊農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者老齡化程度(略)

在我們調(diào)查的20個(gè)村莊中,老齡化程度超過(guò)了30%,農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者的老齡化則更為突出,平均年齡是57歲,其中年齡最大的已經(jīng)84歲還在農(nóng)田里干活。在從事農(nóng)業(yè)的隊(duì)伍中60歲以上的老年人占了63.05%。

這些老人如何看待未來(lái)的農(nóng)業(yè)呢?在四川仁壽縣我們遇到了66歲的胡國(guó)琨,他因在外打工摔斷了腿,只能回家種田了。“當(dāng)老人種不動(dòng)地了,誰(shuí)來(lái)種地呢?”這是我們調(diào)研活動(dòng)中最為關(guān)心,也是問(wèn)得最多的話題。盡管很少有年輕人表示愿意從事農(nóng)業(yè),可老人們卻大多認(rèn)為將來(lái)兒子們一定會(huì)回家種地的。以下的對(duì)話代表了大多數(shù)老農(nóng)民的愿望。

“他們將來(lái)會(huì)回村里種地嗎?”

“大兒子今年已經(jīng)40多了,雖然是在外面干活,可干的也是體力活,再過(guò)幾年,等他年紀(jì)大了、外邊沒(méi)人要了,像我一樣,就會(huì)回來(lái)種地的。我要把地留給我兒子種。

“我給每個(gè)兒子都蓋了一幢房子。1995年的時(shí)候,我花了3萬(wàn)塊錢積蓄,在那邊(胡國(guó)琨手指著村里的另一個(gè)方位)給小兒子蓋了一幢房子。

“這邊的房子是2005年的時(shí)候給大兒子翻修的。當(dāng)時(shí),我手里只有2萬(wàn)塊錢,就和大兒子商量給他蓋房子的事情,想讓他出點(diǎn)錢。他當(dāng)時(shí)一聽(tīng)就不同意蓋房子,說(shuō)沒(méi)必要蓋、以后也不一定回來(lái)住;還說(shuō)兒媳婦那邊的母親也要他養(yǎng)著,手頭特別緊。我就和他急了。”

“你兒子為什么不愿意讓你在農(nóng)村蓋房呢?”

“他認(rèn)為用不著,想在城里買房。最后逼著他拿了2萬(wàn)塊錢出來(lái),才算是把這房子給蓋起來(lái)了。

“其實(shí)蓋這個(gè)房子還不是為他好嘛。我們老人心疼他、替他擔(dān)心,擔(dān)心他老了以后回家了,沒(méi)地方住啊。他經(jīng)常說(shuō)也許以后就不回來(lái)了,但是他們不回來(lái)又能去哪里呢?”

“如果你兒子將來(lái)在外邊有房子,你的房子給誰(shuí)呢?”

“在城里混了這么久都買不起房子,早晚要回來(lái)的。”

“你的孫子將來(lái)會(huì)在家種地嗎?”

“連24節(jié)氣也背不出來(lái)。能分清什么種子就不錯(cuò)了,會(huì)種啥子地?”

整個(gè)訪談過(guò)程中,胡國(guó)琨反復(fù)和我們表達(dá)這樣一個(gè)意思:只要自己能走路,只要還有力氣,他就不會(huì)讓地荒了,也不流轉(zhuǎn)給別人。他堅(jiān)信兒子會(huì)回來(lái),這一份執(zhí)著和期待,使得66歲的他,仍然堅(jiān)守著土地不離不棄。但是,他的兒孫們還會(huì)回來(lái)種地嗎?那些走出去的人又怎么想呢?我們對(duì)在京打工的60多人進(jìn)行了調(diào)查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)幾乎所有人都表示:“只要在北京能生存就不會(huì)回去了。”也有人表示,“將來(lái)干不動(dòng)了,不回老家還能去哪兒?”下面的案例,是大多數(shù)外出者的心態(tài)。

周玉剛1967年出生于陜西省延安市一個(gè)叫DT村的地方,那里是典型的黃土高原地帶,千溝萬(wàn)壑的地貌,支離破碎的土地,使得這里成為中國(guó)最貧困的地區(qū)之一。1993年,是周玉剛迎來(lái)了改變自己命運(yùn)的一年。這一年,26歲的周玉剛和妻子兩人一起,在村里鄉(xiāng)親們羨慕的眼光中,辭別了父母,成為中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)的臨時(shí)工,這一干就是17年,維修過(guò)桌椅,修過(guò)電器,看過(guò)大門(mén),也打掃過(guò)衛(wèi)生。

“現(xiàn)在國(guó)家重視農(nóng)業(yè),給農(nóng)民補(bǔ)貼,為什么不愿回農(nóng)村過(guò)安逸生活呢?”

“農(nóng)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)很大,過(guò)去種玉米,一遇上大旱,玉米就絕收,連飯都吃不飽。現(xiàn)在退耕還林,25度以上的坡地都種上了生態(tài)林,前8年政府每畝地給補(bǔ)助80元錢,200斤面,后8年也還給錢,只是會(huì)少些。靠補(bǔ)貼解決了吃飯問(wèn)題,但是沒(méi)錢花。

“25度以下的坡地號(hào)召栽種經(jīng)濟(jì)林,我們村種的杏和蘋(píng)果,但收入沒(méi)保障,一是管理成本高,化肥、農(nóng)藥什么的都漲價(jià),蘋(píng)果賣不上好價(jià),弄不好就賠錢。

“災(zāi)害也多,凍害、干旱、蟲(chóng)害都會(huì)使蘋(píng)果絕收,現(xiàn)在我們村的許多蘋(píng)果樹(shù)患腐爛病,沒(méi)有辦法治,樹(shù)都死了。

“還是在城里打工收入穩(wěn)定,不受氣候影響,旱澇保收。

“回老家沒(méi)有其他的途徑可以賺錢,回去干什么呢?

“我們老家在黃土高原,‘退耕還林’種了蘋(píng)果樹(shù)。我家里的四畝多地現(xiàn)在都給我二哥種著,因缺人和管理不過(guò)來(lái),蘋(píng)果樹(shù)都沒(méi)有長(zhǎng)起來(lái),現(xiàn)在回老家的話,沒(méi)有一點(diǎn)經(jīng)濟(jì)來(lái)源。

“現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有退路了。”

使周玉剛感到?jīng)]有退路的還有自己的女兒。

周玉剛的女兒今年9歲,9年來(lái)周玉剛只帶她回過(guò)三次老家。周玉剛清楚地記得,上次回老家,孩子在陜北吃不慣也住不慣,沒(méi)呆上一天就吵著要回北京。而自己也不太適應(yīng)黃土高原的生活。

“回家坐在窯洞里的炕上吃飯我都坐不住,沒(méi)一會(huì)兒腿就麻了。

“孩子出生在北京,接受的教育也是城市的教育,普通話說(shuō)得很好,家鄉(xiāng)話一句也不會(huì)。”

“城里上學(xué)的費(fèi)用很高,有讓女兒回農(nóng)村讀書(shū)的想法嗎?”

“總不能讓孩子再回到村里念書(shū)吧,北京的教育質(zhì)量跟我們那里相比是天壤之別。我去年還給孩子報(bào)了個(gè)奧數(shù)班,1000多塊錢15次課,村里哪有這個(gè)啊。

“村里只有一所快要維持不下去的小學(xué),想要上初中和高中,村里的孩子只能走十里地的路到鎮(zhèn)上的學(xué)校念。我家孩子遭不了這個(gè)罪啊!況且那邊教育質(zhì)量這么差,再困難也要孩子接受更好的教育。”

“在什么情況下你會(huì)回農(nóng)村老家呢?”

“除非不讓我的女兒在北京上中學(xué),如果必須回老家上中學(xué),我們就回老家照顧孩子,孩子沒(méi)家長(zhǎng)照顧是不行的;等孩子考上大學(xué),我們還會(huì)回到城里打工。

“回老家就只有一種可能,那就是我干不動(dòng)了,沒(méi)有收入了,就回老家養(yǎng)老,農(nóng)村養(yǎng)老費(fèi)用低。”

因?yàn)槭撬?00多村里人或附近的親戚帶來(lái)北京打工,所以周玉剛肯定地說(shuō),沒(méi)有一個(gè)人愿意回農(nóng)村去,盡管每個(gè)人的工作不同,收入也有差別,但都認(rèn)為“回到農(nóng)村是丟人的事”。

“出來(lái)了,就不再回去!”

這是周玉剛及其家人最堅(jiān)定的決心,也是來(lái)北京打拼的千千萬(wàn)萬(wàn)打工者最強(qiáng)烈的情感共鳴。

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代,是靠強(qiáng)制的辦法讓大多數(shù)人為少數(shù)人生產(chǎn)糧食。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,人們有了越來(lái)越多的自由選擇的機(jī)會(huì),年輕人不愿在農(nóng)村從事農(nóng)業(yè),或者真的要等他們老了,在外打工沒(méi)人要了,再回農(nóng)村種地。難道把農(nóng)業(yè)變成老年人的專利嗎?顯然是不可行的。這就要求我們重新審視農(nóng)民的地位,思考農(nóng)業(yè)與農(nóng)民的關(guān)系。

農(nóng)民的重要性

中央黨校三農(nóng)中心的徐祥臨曾在其《三農(nóng)問(wèn)題論劍》一書(shū)中,談到農(nóng)業(yè)的性質(zhì)以及農(nóng)業(yè)與農(nóng)民的關(guān)系,其中一些對(duì)農(nóng)業(yè)性質(zhì)的判斷我是贊同的,他認(rèn)為,人們把吃飯問(wèn)題看作是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,是十分淺陋的認(rèn)識(shí)。農(nóng)業(yè)首先是生存問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)可以不增長(zhǎng),生存必須時(shí)時(shí)有保障,生存問(wèn)題要高于經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,所以,必須把農(nóng)業(yè)放在一切工作的首位①[1]()。盡管徐祥臨沒(méi)有明確論述農(nóng)業(yè)問(wèn)題是社會(huì)問(wèn)題,作為經(jīng)濟(jì)學(xué)者已經(jīng)看到了把農(nóng)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的局限性,對(duì)我們社會(huì)學(xué)工作者思考農(nóng)業(yè)問(wèn)題具有啟發(fā)意義。

首先,農(nóng)業(yè)的地位決定了農(nóng)民的重要性。農(nóng)業(yè)的公益性和公共產(chǎn)品特征,決定了農(nóng)民的特殊地位,這種特殊性在傳統(tǒng)社會(huì)和計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代表現(xiàn)為對(duì)農(nóng)民的剝奪,所以出現(xiàn)了越是重視農(nóng)業(yè),農(nóng)民越窮的現(xiàn)象,因?yàn)橹匾曓r(nóng)業(yè)是靠傷害農(nóng)民來(lái)實(shí)現(xiàn)的。隨著社會(huì)的發(fā)展,在經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)份額中盡管農(nóng)業(yè)的小部門(mén)化趨勢(shì)不斷加強(qiáng),農(nóng)業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)性也在不斷加大,因此,農(nóng)業(yè)會(huì)受到越來(lái)越多的重視。在新的形勢(shì)下,不能再靠剝奪農(nóng)民的利益實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的安全,而是要在保證農(nóng)民利益的前提下,保障一國(guó)的糧食安全。這就要求重視農(nóng)業(yè)的同時(shí),把農(nóng)民的利益放在突出地位。農(nóng)業(yè)安全作為社會(huì)穩(wěn)定的基本條件,要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)自身的穩(wěn)定和發(fā)展,需要有高素質(zhì)的和足夠數(shù)量的農(nóng)民經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)。因此,農(nóng)民的穩(wěn)定就成為保障一個(gè)國(guó)家的糧食安全的最基本條件。隨著大量農(nóng)村勞動(dòng)力向非農(nóng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,當(dāng)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力減少到一定程度時(shí),就對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生影響(實(shí)際上這種影響已經(jīng)產(chǎn)生),這時(shí)要留住或鼓勵(lì)年輕人從事農(nóng)業(yè),就需要給予他們有保障的、甚至比在城市就業(yè)更高的收入。我常用國(guó)防類比農(nóng)業(yè),在國(guó)家安全這一點(diǎn)上,農(nóng)民同戰(zhàn)士處于同一性質(zhì)。許多人不理解這樣的判斷,當(dāng)我們了解農(nóng)業(yè)的特性及其重要性后就不難理解其中的道理。

其次,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對(duì)農(nóng)民提出了更高的要求。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)不是封閉的自給自足的農(nóng)業(yè),而是開(kāi)放的農(nóng)業(yè)。因此現(xiàn)代農(nóng)業(yè)對(duì)農(nóng)民素質(zhì)提出了更高的要求。特別是對(duì)農(nóng)民的責(zé)任要求已經(jīng)發(fā)生了根本的變化。人的責(zé)任是同人的自由選擇的范圍和自由選擇的能力緊密相連的。人類每一次實(shí)踐活動(dòng)的重大飛躍都表現(xiàn)為人的選擇范圍和選擇能力的擴(kuò)大,因而人的社會(huì)責(zé)任也必然隨之而擴(kuò)大。在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)條件下,農(nóng)民的社會(huì)責(zé)任的問(wèn)題變得比以往任何時(shí)候都更加突出、尖銳。這是因現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展,既創(chuàng)造了前所未有的創(chuàng)造力,也造成了前所未有的破壞力,它為人的發(fā)展和人的能動(dòng)的創(chuàng)造精神的發(fā)揮開(kāi)辟了巨大的可能性,但同時(shí)也可能帶來(lái)人所控制不了的破壞人類的生存基礎(chǔ)的嚴(yán)重后果。在這種情況下,人的社會(huì)責(zé)任問(wèn)題不能不變得空前的尖銳,人類從來(lái)沒(méi)有像今天這樣負(fù)有如此巨大的社會(huì)任務(wù)。

第一,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)條件下要求現(xiàn)代農(nóng)民對(duì)未來(lái)承擔(dān)責(zé)任。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)環(huán)境下,由于四季輪作的勞動(dòng)方式和“日出而作,日落而息”的生活方式,使人們沒(méi)有未來(lái)的觀念。在極為有限的生產(chǎn)力水平基礎(chǔ)上形成的時(shí)間視野是極為有限的。在那個(gè)時(shí)代的人看來(lái),時(shí)間是周而復(fù)始的,歷史也是無(wú)止境的重復(fù)。由此形成的價(jià)值觀念要求人們重視經(jīng)驗(yàn),遵守古制,向過(guò)去負(fù)責(zé)。在工業(yè)化沖擊下形成的“石油”農(nóng)業(yè),以農(nóng)業(yè)機(jī)械和化學(xué)農(nóng)業(yè)為特征,對(duì)土地進(jìn)行掠奪式經(jīng)營(yíng),其價(jià)值準(zhǔn)則是爭(zhēng)取現(xiàn)世的成功和眼前的利益,既無(wú)需顧及過(guò)去,也無(wú)需顧及未來(lái)。而在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)條件下,未來(lái)問(wèn)題就變得異常突出。這是因?yàn)楝F(xiàn)代物質(zhì)條件裝備的農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,極大提高了人們改造自然的能力,改變了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的純自然過(guò)程,可以使人按照人的意愿來(lái)發(fā)展。未來(lái)不再是一個(gè)與現(xiàn)在行為無(wú)關(guān)的外在行為,而是成為人們主動(dòng)創(chuàng)造和選擇的對(duì)象。不負(fù)責(zé)任的農(nóng)業(yè)行為必然會(huì)給未來(lái)帶來(lái)災(zāi)難。這就要求現(xiàn)代農(nóng)民必須是一種具有高度的智慧、高尚的道德和健康情操的全面發(fā)展的“創(chuàng)造著的人”。如果不能培養(yǎng)和造就出這種新型農(nóng)民來(lái),我們的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)就難以形成,甚至給未來(lái)帶來(lái)災(zāi)難。因?yàn)檗r(nóng)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的高度現(xiàn)代化,要求人們具有更高責(zé)任和道德上的可靠性。

第二,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求農(nóng)民對(duì)自然界負(fù)責(zé)。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)改造自然能力的提高,其中隱藏的消極后果也逐漸暴露出來(lái),即人類對(duì)自然資源的消耗已經(jīng)大大超過(guò)了自然界的再生能力。支持著人類生存的農(nóng)地、牧場(chǎng)、森林和漁業(yè)四大系統(tǒng),正面臨著過(guò)度開(kāi)發(fā),由此引起的環(huán)境污染、能源危機(jī)、水土流失、物種滅絕等問(wèn)題,對(duì)人類的生存和發(fā)展構(gòu)成了威脅。這就不得不重新審視、檢討人與自然的關(guān)系。過(guò)去我們?cè)源笞匀坏闹魅俗跃樱F(xiàn)代農(nóng)民既不是大自然的奴仆,也不是大自然的敵人,當(dāng)然也不會(huì)是大自然的主人,而是與大自然和諧相處的朋友。科學(xué)家們反復(fù)告誡我們一個(gè)最基本的事實(shí):“人類只有一個(gè)地球”。過(guò)去農(nóng)業(yè)發(fā)展中一些不負(fù)責(zé)任的做法,不僅不能給子孫后代留下一個(gè)美麗的地球,而且還預(yù)支了屬于他們的一份資源。因此,發(fā)展可持續(xù)農(nóng)業(yè),減少對(duì)環(huán)境的污染就成為現(xiàn)代農(nóng)民的重要責(zé)任。

第三,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要求現(xiàn)代農(nóng)民對(duì)全人類的發(fā)展承擔(dān)責(zé)任。開(kāi)放的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)日益把世界連成一個(gè)整體,中國(guó)農(nóng)民的行為不僅影響中國(guó),也影響世界。因草原的破壞引起的沙塵暴,因糧食減產(chǎn)導(dǎo)致世界糧價(jià)的上漲以致引起世界的恐慌,農(nóng)藥、添加劑的濫用導(dǎo)致的食品安全問(wèn)題等等,其影響都超出了國(guó)家的范圍而成為世界范圍的共同問(wèn)題。當(dāng)今的農(nóng)民不再是“老死不相往來(lái)”的小國(guó)寡民,更不能是“人對(duì)人像狼一樣”的兩腳動(dòng)物。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的迅速發(fā)展,客觀上為造就一代新型農(nóng)民提供了前所未有的可能性。但是,同樣也應(yīng)該看到,人和技術(shù)的關(guān)系也是一個(gè)歷史的范疇,只有當(dāng)農(nóng)民真正處于對(duì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的支配地位的時(shí)候,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展才能成為推動(dòng)人的發(fā)展的有效力量。

中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:作者博客

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)