在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會,土地的重要性更顯著一些。而在現(xiàn)代社會,勞動的重要性更顯著一些。

一、土地是“財政”之母

不知從何時開始,“土地是財富之母”這句話很流行。說來有點奇怪,這本是一句很古老的話,而且是舶來品,源自經(jīng)濟學(xué)的祖師爺威廉·配第(1623-1687)。轉(zhuǎn)念一想,也不奇怪。近年來土地這么值錢,各種關(guān)于土地價值的說法當(dāng)然會流行。只要順手合用,馬爾薩斯,配第,都會被翻出來。何況這是古典作家的話,看起來歷史久遠,很有智慧的樣子。

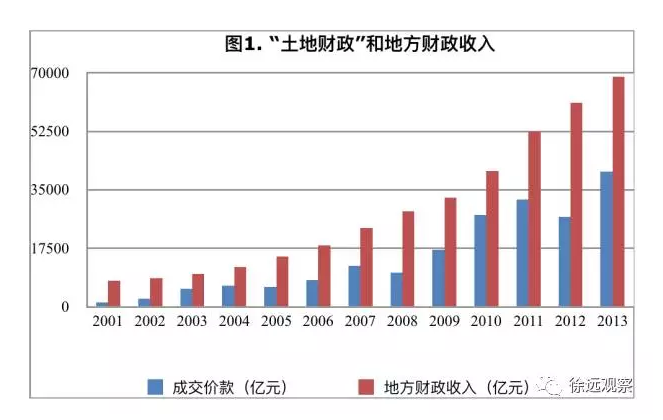

圖1展示了兩組數(shù)據(jù),一組是2001年來各年的土地出讓金,另一組是各年的地方政府財政收入。不比不知道,一比嚇一跳,原來土地出讓金的規(guī)模已經(jīng)達到地方財政收入的一半以上,2010年甚至達到了三分之二。考慮到這筆錢地方拿大頭,占七成,中央拿小頭,占三成,那真是好大一筆錢。說土地是“第二財政”,那是名副其實的。這樣一看,土地不僅是“財富之母”,還是“財政之母”。

還有一句話要強調(diào)一下。這土地出讓金,是不包含在財政收入里面的,是額外的錢。原有的財政收入,對應(yīng)著各項財政支出,已經(jīng)有了用途,花起來不順手的。這額外的錢,可以滿足額外的花銷,用起來會順手很多。而且,1994年稅改以后,中央財政滿當(dāng)當(dāng),地方財政很緊張,地方政府熱衷于賣地創(chuàng)收,擴大土地財政,也就毫不奇怪了。

“土地是財富之母”這句話,在當(dāng)下還有很實在的行動含義。近二十年來,有三億左右的農(nóng)村人口進城打拼,入學(xué)也好、打工也好,先入學(xué)后打工也好,實質(zhì)上都是“農(nóng)轉(zhuǎn)非”了。這些人中的絕大部分都面臨一個問題:老家的地怎么辦?在“土地是財富之母”這一智慧的指引下,大部分人的第一反應(yīng)是:“地不能丟了”。

地不能丟了,意味著眾多在城市里打拼的人們,依然眷戀著老家的土地,掙了錢還是想著回家蓋房子。那塊寶貝宅基地,是萬萬不能丟的。你看現(xiàn)在拆遷補償很高的,很多人都因此發(fā)了財。家里的承包地,當(dāng)然也要留著。萬一征地,也是好大一筆錢。而且,很多人心理還多少存著一絲念想,萬一城里混不下去,還可以回家種地。于是,多少有點“人在城里,心在村里”的意思。

“土地是財富之母”這句話深得人心,除了直接經(jīng)濟利益的考慮之外,可能和古老的農(nóng)耕智慧也有關(guān)系。長期以來我們都是農(nóng)耕社會,土地是最寶貴的財富。你看歷朝歷代,上到帝王將相,下到黎民百姓,哪個不看重土地?帝王將相開疆?dāng)U土,爭的是土地,黎民百姓更是把土地作為命根子。無他,二畝薄田,一頭耕牛,就是殷實人家了。可不要嘲笑“二畝地一頭牛”是“小農(nóng)意識”,設(shè)身處地想一想,在漫長的農(nóng)耕社會,這是絕大多數(shù)人的艱苦努力才能達到的生活狀態(tài)。能做“小農(nóng)”,就不錯了。

看起來,在土地財政大行其道的新情況下,“土地是財富之母” 這句老話獲得了新生,被賦予了全新的含義,并影響著億萬農(nóng)村人口的所思所為。

二、追本溯源:那還是工業(yè)革命的“前夜”

要深入理解這句話,不妨追本溯源,看看這句話的出處,以及當(dāng)時的歷史背景。威廉·配第(1623-1687)生活的英國,工場手工業(yè)已經(jīng)是重要的生產(chǎn)形式,英國已經(jīng)是世界上工業(yè)最發(fā)達的國家。不過,工業(yè)革命還沒有開始,當(dāng)時的工業(yè)還是“工場手工業(yè)”,還不是“機器大工業(yè)”,借助簡單工具的手工還是主要的生產(chǎn)方式。珍妮紡紗機的發(fā)明,是在1765年。瓦特蒸汽機的發(fā)明,則是在1769年,到1785年才在改良后投入使用。這些,都是配第老先生身后近100年的事情了。

工業(yè)革命是一系列的技術(shù)革命,并且是和“機器大工業(yè)”的發(fā)展交織在一起的。因為是“一系列”的革命,并且以手工業(yè)的發(fā)展為基礎(chǔ),確定工業(yè)革命的準(zhǔn)確年代并不容易。一般來說,大家認為工業(yè)革命發(fā)生的時間是在1760-1850這個區(qū)間里。換句話說,威廉·配第生活的年代,英國處于工業(yè)革命的“前夜”。

“前夜”這兩個字很關(guān)鍵。這里有兩層細微而重要的含義。其一,工業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)大發(fā)展了,英國已經(jīng)慢慢脫離了農(nóng)業(yè)社會,開始進入工業(yè)社會。其實,這是我們知道的文明史上,人類第一次告別農(nóng)耕主導(dǎo)的文明,其意義可想而知了。時勢造英雄,正是在這樣的背景下,才誕生了古典的經(jīng)濟學(xué)。其二,工業(yè)革命還沒有發(fā)生,表征著工業(yè)革命的一系列的、連續(xù)的科技革命也還沒有發(fā)生。當(dāng)時的生產(chǎn)方式,還是傳統(tǒng)的方式,工業(yè)還是手工業(yè),農(nóng)業(yè)還是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。

三、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)“傳統(tǒng)”在何處?

“傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)”這個詞,需要仔細解釋一下。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)是相對于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)而言,其實質(zhì),是現(xiàn)代的科學(xué)技術(shù)還沒有開始改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。品種改良、化肥、機械耕作、產(chǎn)量大幅提升,這些現(xiàn)代農(nóng)業(yè)司空見慣的事情,都還沒有發(fā)生。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)里,也不是完全沒有技術(shù)進步,但是非常緩慢,產(chǎn)量的提高也很慢。

根據(jù)1979年經(jīng)濟學(xué)諾獎得主西奧多·舒爾茨的研究,對于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的改造,源于工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)的進步。城市里工業(yè)的發(fā)展,創(chuàng)造出更好的工具,研制出化肥、種子、農(nóng)業(yè)機械,這樣農(nóng)業(yè)也就進步了。當(dāng)然,城市和工業(yè)的發(fā)展,也依賴于農(nóng)業(yè)的發(fā)展。至少,要能提供足夠的糧食,并且要釋放工業(yè)發(fā)展需要的勞動力,這樣工業(yè)才能發(fā)展。這樣,就形成了工、農(nóng)業(yè)互相促進的良性循環(huán)。

工農(nóng)業(yè)良性循環(huán)的背后,最重要的是技術(shù)進步。工業(yè)的發(fā)展,無非是生產(chǎn)了很多工業(yè)品,包括作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的投入品的工業(yè)品。工業(yè)在生產(chǎn)這些產(chǎn)品的同時,也“生產(chǎn)”了促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的“技術(shù)”。比如,農(nóng)業(yè)工具、機械、化肥、種子里面,都包含著農(nóng)業(yè)技術(shù)。農(nóng)業(yè)的技術(shù)進步,也進一步釋放了勞動力,促進工業(yè)的發(fā)展。而且,農(nóng)業(yè)釋放人口,形成了城市工人階層,也為工業(yè)品創(chuàng)造了一個市場。否則,工業(yè)沒有市場,也不會有產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)進步。

簡而言之,在現(xiàn)代經(jīng)濟中,工農(nóng)業(yè)發(fā)展是個相互促進的良性循環(huán)過程。而在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會,這種良性循環(huán)還沒有發(fā)生。技術(shù)革命還沒有發(fā)生,農(nóng)業(yè)依然占據(jù)著主要的勞動力,工業(yè)沒有獲得長足進步,也不能夠反過來促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

四、馬爾薩斯錯在哪里?

提到傳統(tǒng)農(nóng)業(yè),不能不提一下托馬斯·馬爾薩斯的《人口論》。不管對錯,馬爾薩斯的人口論在經(jīng)濟學(xué)說史上都占有重要的地位。直到今天,依然影響著人們的思維。與本文分析直接相關(guān)的是,通過分析馬爾薩斯的人口論,可以更清楚看到傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的差別。

馬爾薩斯人口論的通俗版本,是說人口按幾何級數(shù)增加,即由一增加到二、四、八、十六、三十二、六十四,……,而食物是按算術(shù)級數(shù)增加,如一、二、三、四、五、六、七。這樣,人口增加太快,糧食不夠吃了,因此產(chǎn)生疾病、瘟疫,甚至戰(zhàn)爭,人口銳減,這樣人口數(shù)量才能與糧食供應(yīng)相平衡。

這一理論最重要的基礎(chǔ),是人口增長快于糧食增長。在漫長的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會里,糧食的產(chǎn)量增長很慢,這一條是大致正確的,否則馬爾薩斯的人口論也不會大行其道,受到人們的追捧。而且,《人口論》發(fā)表于1798年,當(dāng)時正值拿破侖在歐洲挑起了戰(zhàn)爭,死了很多人,糧食不足的情況因此好轉(zhuǎn)了一些,似乎驗證了馬爾薩斯的通過戰(zhàn)爭強制減少人口的推論。

然而,拿破侖戰(zhàn)爭以后,馬爾薩斯的學(xué)說應(yīng)用到德國,就不符合實際了。當(dāng)時德國科學(xué)技術(shù)發(fā)展很快,糧食增加得很快,比人口增長的速度還要快,這樣馬爾薩斯人口論的基礎(chǔ)就破產(chǎn)了。生產(chǎn)技術(shù)的進步導(dǎo)致糧食產(chǎn)量的快速增加,糧食產(chǎn)量不再成為人口增長的約束,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)在這里與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)分道揚鑣了。

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)被科學(xué)技術(shù)改造成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)以后,糧食產(chǎn)量增加很快的,糧食已經(jīng)不再是經(jīng)濟發(fā)展和誰會進步的重要約束了。一個重要的證據(jù),是長期來看,世界范圍內(nèi)糧食的相對價格是下降的,二戰(zhàn)以來已經(jīng)下降了差不多一半(詳見前文《增加糧食進口,確保糧食安全》)。為何糧食價格會下降這么多?無他,供給超過需求,價格當(dāng)然下降。

五、勞動是財富之父

在漫長的農(nóng)業(yè)社會里,糧食是最重要的產(chǎn)出,沒有之一。土地的首屈一指的重要性,就是源自糧食的首屈一指的重要性。而且,農(nóng)業(yè)社會的其他產(chǎn)出,比如棉花、木材、絲綢等,也都是來自土地。在這種情況下,也就難怪有“土地是財富之母”的說法了。

但是,倘若糧食不再是經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的約束,這句話還適用嗎?土地的重要性當(dāng)然還是存在的,任何社會都離不開農(nóng)業(yè)。不過,土地的重要性相對下降了。以前大家的主要任務(wù)是搞飯吃,吃飽飯是最基本也是最重要的人生追求。面朝黃土背朝天,是絕大多數(shù)人的生存狀態(tài),土地的重要性當(dāng)然也就首屈一指了。在這種狀態(tài)下,沒有土地其他都免談了。

現(xiàn)在的情況很不一樣了。農(nóng)業(yè)占全社會的產(chǎn)出比例差不多也就10%,這里面還有糧食價格托底的因素,否則還不到10%。現(xiàn)代社會的產(chǎn)出,主要是工業(yè)和服務(wù)業(yè),二者加起來在90%左右,而工業(yè)和服務(wù)業(yè)對土地面積的要求是很少的。這樣,土地就已經(jīng)不再是現(xiàn)代經(jīng)濟的最重要要素投入了。

這里可能有人會問:房子這么值錢,你說土地不重要?房子值錢是沒錯,但是得看是哪里的房子。北京、上海的房子動輒七、八萬一平米,縣城的房子也就七、八千,到了偏遠農(nóng)村,漂漂亮亮的“別墅”也就七、八百。那你說,房子貴是因為“地”嗎?粗看是因為“地”,細看是因為“位置”。

買房子的人都知道,看房子最重要的是位置。“位置”值錢,是因為那個位置能夠提供的“便利”,比如附近的學(xué)校、醫(yī)院、菜市場、購物中心等等。而這些東西之所以重要,是因為提供了現(xiàn)代社會最重要的“服務(wù)”。而這些服務(wù)是主要由人來提供的,土地的貢獻并不大。比方說,這些人和設(shè)施搬到另一個地方,旁邊的房價就會漲起來,搬走地方的房價就會跌下去。看起來,重要的還是“位置”,特別是位置帶來的“便利”,而不是“土地”。“土地”能成為“財政”之父,也是因為好位置的土地賣了很多錢,而不是偏遠地區(qū)的土地。

把這一點說清了,就可以引出威廉·配第是的另外一句話:“勞動是財富之父”。其實這兩句是在一起的,二者都是半句。在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會,土地的重要性更顯著一些。而在現(xiàn)代社會,勞動的重要性更顯著一些。

此消彼長之下,現(xiàn)代人應(yīng)該何去何從?這個問題對于農(nóng)村人特別重要。倘若土地更重要,當(dāng)然應(yīng)該選擇固守農(nóng)村的土地。倘若勞動更重要,當(dāng)然應(yīng)該選擇能夠讓自己的勞動獲得最高收入的地方。目前看,進城打工是王道,因為比種地收入高多了。倘若既能得到土地的價值,又可以進城打工實現(xiàn)自己勞動的價值,二者兼得,當(dāng)然是最好不過的。要做到這一點,就需要土地能夠流轉(zhuǎn),農(nóng)民就可以帶著土地的收益進城。

(作者系北京大學(xué)國家發(fā)展研究院副教授)

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:“徐遠觀察”微信公眾號

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)