——我國(guó)大都市新城新區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀、問(wèn)題與對(duì)策

西安咸陽(yáng)西咸新區(qū)效果圖。資料圖片

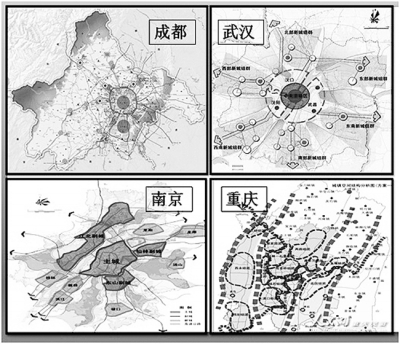

成都、武漢、重慶城市空間結(jié)構(gòu)。資料圖片

黨的十八屆五中全會(huì)提出“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”五大發(fā)展理念。作為人口、經(jīng)濟(jì)與資源高度集聚的城市,已成為貫徹“五大發(fā)展理念”的主要空間平臺(tái)和核心支撐體系。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的背景下,城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步減速,城市人口、空間及政策紅利逐漸減少等成為“城市新常態(tài)”。展望“十三五”,正如“創(chuàng)新發(fā)展”處于“國(guó)家發(fā)展全局的核心位置”一樣,在城市系統(tǒng)中,作為創(chuàng)新型城市“主體功能區(qū)”和推動(dòng)城市發(fā)展方式轉(zhuǎn)變“主平臺(tái)”的城市新區(qū)新城,也是提升城市協(xié)調(diào)發(fā)展水平、加快城市綠色發(fā)展進(jìn)程、提高城市開(kāi)放發(fā)展質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)城市共享發(fā)展目標(biāo)的主要手段和動(dòng)力機(jī)制。由光明日?qǐng)?bào)城鄉(xiāng)調(diào)查研究中心和上海交通大學(xué)城市科學(xué)研究院聯(lián)合完成的《2015中國(guó)大都市新城新區(qū)發(fā)展報(bào)告》,以北京、上海、重慶、天津、西安、廣州、沈陽(yáng)、鄭州、武漢、成都、南京和汕頭等12個(gè)大都市為研究對(duì)象,以具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“新城新區(qū)認(rèn)定方法及統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)”和自主建設(shè)的“中國(guó)大都市新城新區(qū)數(shù)據(jù)庫(kù)”為基礎(chǔ),對(duì)其發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)、存在問(wèn)題與矛盾及發(fā)展對(duì)策等開(kāi)展研究,為“十三五”時(shí)期中國(guó)新城新區(qū)規(guī)劃建設(shè)提供參照。

1.大都市新城新區(qū)規(guī)劃建設(shè)的總體情況

盡管受城市化速度快、體量大、政策多、變化性強(qiáng)等因素影響,中國(guó)新城新區(qū)的設(shè)置和規(guī)劃經(jīng)常發(fā)生各種變更,但依據(jù)國(guó)務(wù)院《新區(qū)設(shè)立審核辦法》和相關(guān)部門(mén)關(guān)于新城新區(qū)的批復(fù)文件,通過(guò)對(duì)其規(guī)劃和建設(shè)的數(shù)量、名稱(chēng)、規(guī)劃建設(shè)時(shí)間、規(guī)劃人口和規(guī)劃面積等進(jìn)行系統(tǒng)梳理和統(tǒng)計(jì),仍可歸納出我國(guó)大都市新城新區(qū)的基本規(guī)律和重要特點(diǎn)。

從數(shù)量和面積看,截至2013年底,12座大都市共規(guī)劃和建設(shè)新城新區(qū)130座左右,其中新區(qū)17座,新城117座(包括自貿(mào)區(qū)1個(gè)),總建設(shè)面積為14900多平方公里。其中以沈陽(yáng)的數(shù)量最多,共計(jì)為19座新城新區(qū)(其中2座新區(qū),17座新城)。此后依次是成都(新區(qū)1座,新城17座)、廣州(新區(qū)4座,新城11座)、上海(新區(qū)2座,新城10座)、天津(新區(qū)1座,新城11座)、北京(新城11座)、南京(新區(qū)1座,新城10座)、武漢(新城11座)、西安(新區(qū)3座,新城6座)、鄭州(新區(qū)1座,新城6座)、重慶(新區(qū)1座,新城4座)、汕頭(新區(qū)1座,新城3座)。

從規(guī)劃和建設(shè)面積上看,廣州的面積最大,其1個(gè)新區(qū)和13座新城面積共計(jì)2529.42平方公里。位居第二到第十二的,其新城新區(qū)的面積依次為天津2124.2平方公里、上海1978.32平方公里、南京1738.66平方公里、北京1693.45平方公里、成都1156.75平方公里、沈陽(yáng)947.18平方公里、重慶880平方公里、鄭州599平方公里、汕頭480平方公里、武漢412平方公里、西安362平方公里。

從建設(shè)時(shí)間看,中國(guó)大都市新城新區(qū)的建設(shè),除了極少數(shù)(如上海浦東新區(qū)和廣州珠港新城)是二十世紀(jì)九十年代規(guī)劃建設(shè)外,其他均為2000年以后規(guī)劃建設(shè)。即使是二十世紀(jì)九十年代規(guī)劃的,其正式建設(shè)也是在2000年以后。其中最典型的是廣州珠港新城,從1992年就開(kāi)始規(guī)劃建設(shè),但直到2003年1月,隨著《珠江新城規(guī)劃?rùn)z討》正式發(fā)布實(shí)施,才走上快車(chē)道。而這恰與中國(guó)在1999年改變了“限制大城市”發(fā)展的城市政策密切相關(guān)。

2.大都市新城新區(qū)的基本特點(diǎn)

截至2013年底,我國(guó)正式建制城市總數(shù)為654個(gè),這些城市絕大多數(shù)都在規(guī)劃和建設(shè)新城新區(qū)。由于城市層級(jí)、城市化率、資源環(huán)境條件、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、社會(huì)建設(shè)水平及建設(shè)新城新區(qū)的需求差異,我國(guó)大都市在新城新區(qū)規(guī)劃建設(shè)上與其他城市存在著明顯差異,具體表現(xiàn)在以下幾方面:

一是“面積大、數(shù)量多”的突出特征。截至2013年底,中國(guó)12座大都市共規(guī)劃與建設(shè)了130個(gè)新城新區(qū),每座城市平均為10.8個(gè),規(guī)劃與建設(shè)總面積超過(guò)了14900平方公里,每座城市平均為1241.75平方公里。這12個(gè)大都市僅占我國(guó)全部城市總數(shù)的1.8%,但其規(guī)劃與建設(shè)的新城新區(qū)數(shù)量占到全國(guó)新城新區(qū)總數(shù)的27.7%,在面積上占到全國(guó)新城新區(qū)總面積的33.92%。

二是以“綜合型”為主體形態(tài)。從規(guī)劃類(lèi)型看,2005年前,我國(guó)批準(zhǔn)設(shè)立的新城新區(qū)有12個(gè);2005年以后為118個(gè),占比高達(dá)90.8%,均為融合了產(chǎn)業(yè)、商業(yè)、居住、休閑等各種城市功能的“第二代”“綜合型”新城新區(qū)。同時(shí),“第二代”新城新區(qū)有很多都是從“第一代”升級(jí)發(fā)展而來(lái),而不完全是另起爐灶,如北京亦莊新城的前身即為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),廣州蘿崗區(qū)前身是成立于1984年的廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。其他還有上海的閔行新城、寶山新城、金山新城,天津的武清新城,鄭州的鄭東新區(qū)等,這說(shuō)明規(guī)范新城新區(qū)建設(shè)取得一定效果,同時(shí)也說(shuō)明目前各種關(guān)于新城新區(qū)是“鬼城”“產(chǎn)城分離”“有城建無(wú)產(chǎn)業(yè)”等觀點(diǎn)是偏頗和不符合實(shí)際的。

三是“級(jí)別較高”的天賦優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)共有國(guó)家級(jí)新區(qū)12個(gè),其中6個(gè)隸屬于12個(gè)大都市。從總體上看,12個(gè)大都市因其先天的優(yōu)勢(shì)和優(yōu)越條件,如人口高度集聚、城市級(jí)別高、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)大等,使其新城新區(qū)規(guī)劃建設(shè)“一枝獨(dú)秀”,占據(jù)了“國(guó)家級(jí)新城新區(qū)”的半壁江山。這種局面一旦形成,很難在短期內(nèi)被打破。

四是“區(qū)城共生”的發(fā)展模式。經(jīng)過(guò)三十多年的磨合,大都市新城新區(qū)逐漸走出了“區(qū)是區(qū)、城是城”的初級(jí)階段,日益呈現(xiàn)出“區(qū)城共生”和一體化發(fā)展的新特點(diǎn)。大都市新城新區(qū)由于在規(guī)劃環(huán)節(jié)就明確了綜合型的新城為新區(qū)建設(shè)的城市區(qū)域,注重“區(qū)中有城”總體安排和發(fā)展新城新區(qū)的綜合功能,這為我國(guó)中小城市新城新區(qū)的規(guī)劃建設(shè)提供了經(jīng)驗(yàn)和借鑒。

3.大都市新城新區(qū)的突出問(wèn)題

在國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略規(guī)劃中,新城新區(qū)被賦予了深切的希望和重要的職責(zé),特別是大都市的新城新區(qū),既是實(shí)施2013年中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議提出的“提高城鎮(zhèn)建設(shè)用地利用效率”“建立多元可持續(xù)的資金保障機(jī)制”“優(yōu)化城鎮(zhèn)化布局和形態(tài)”“提高城鎮(zhèn)建設(shè)水平和管理水平”的“試驗(yàn)區(qū)中的試驗(yàn)區(qū)”,也是推進(jìn)2014年《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃》中提出的“城市群”“國(guó)家中心城市”“智慧城市”“生態(tài)城市”“人文城市”等建設(shè)目標(biāo)的“排頭兵中的排頭兵”。但就現(xiàn)狀而言,大都市新城新區(qū)并沒(méi)有發(fā)揮出其應(yīng)有的作用,而是普遍存在著以下幾方面的突出問(wèn)題。

1.創(chuàng)新精神越來(lái)越淡薄。新城新區(qū)的精髓在于創(chuàng)新。在建設(shè)“創(chuàng)新型國(guó)家”及“創(chuàng)新型城市”的大背景下,集聚了高新產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)科技、優(yōu)秀人才的新城新區(qū),本應(yīng)成為轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新城市發(fā)展方式的先鋒隊(duì),但與數(shù)量上不斷增多的現(xiàn)實(shí)相反,新城新區(qū)特有的創(chuàng)新精神卻越來(lái)越淡薄和空泛,特別是省級(jí)新城新區(qū)、地市級(jí)新城新區(qū),可以概括為“復(fù)制多而創(chuàng)新少”,既沒(méi)有觸及要害,也沒(méi)有什么新思路,使創(chuàng)新不是淪為例行公事,就是異化為一種應(yīng)對(duì)媒體的“話語(yǔ)狂歡”,與新城新區(qū)的本質(zhì)相違背,導(dǎo)致了新城新區(qū)的同質(zhì)化。一些新城新區(qū)成為政府“跑馬圈地”、開(kāi)發(fā)商造樓賣(mài)房的代名詞。

2.管理體制本身越來(lái)越僵化。目前,新城新區(qū)的管理體制主要可分為兩種:一是建立管委會(huì)。二是沿用原有的政府管理部門(mén)。無(wú)論是新設(shè)管委會(huì),還是原有縣、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)政府升格為新城新區(qū)政府,都意味著權(quán)力和行政資源的擴(kuò)張,以及安置更多需要工作的人員。在這種背景下,新城新區(qū)體制機(jī)制的設(shè)立和改革創(chuàng)新,無(wú)非是已有行政部門(mén)的兼并、升級(jí)與重組,并沒(méi)有真正引入和建立符合新城新區(qū)性質(zhì)和需要的行政體制機(jī)制,這是我國(guó)多數(shù)新城新區(qū)管理體制越來(lái)越僵化、缺乏應(yīng)有的活力和創(chuàng)新力的主要原因,也是未來(lái)新城新區(qū)行政體制改革的重要方面,亟待從制度和體制上加以研究和解決。

3.規(guī)模擴(kuò)張和集聚效應(yīng)冷熱不均。隨著發(fā)展環(huán)境的變化和時(shí)間的推移,新城新區(qū)引擎和驅(qū)動(dòng)效應(yīng)會(huì)進(jìn)入衰減期,需要針對(duì)衰減期有足夠的準(zhǔn)備。浦東新區(qū)的最高增速為28.6%,濱海新區(qū)的最高增速達(dá)到28.3%,但前者2013年回落至9.7%。在這樣的背景下,《中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》出臺(tái),以自貿(mào)區(qū)重新整合已有的四大開(kāi)發(fā)區(qū),減低、延緩和扭轉(zhuǎn)浦東新區(qū)的發(fā)展頹勢(shì),從而帶動(dòng)上海、長(zhǎng)三角乃至整個(gè)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶進(jìn)入新一輪快速增長(zhǎng)。在中國(guó)12座大都市新城新區(qū)中,規(guī)劃建設(shè)面積在100平方公里及以上的超過(guò)了30個(gè),在有了足夠的體量和規(guī)模之后,如何形成符合自身實(shí)際和需要的特色發(fā)展模式,不再“看上去很美”,真正成為驅(qū)動(dòng)城市創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展的增長(zhǎng)極和引擎,同時(shí)為全國(guó)600多座城市的新城新區(qū)規(guī)劃建設(shè)提供借鑒和參考,是中國(guó)新城新區(qū)這個(gè)“金鳳凰”最應(yīng)該思考和謀劃的頭等戰(zhàn)略議題。

4.精明增長(zhǎng)和緊湊發(fā)展依然停留紙上。新城新區(qū)規(guī)劃建設(shè)的粗放增長(zhǎng)問(wèn)題普遍存在。與老城區(qū)改造相比,新城新區(qū)的土地資源相對(duì)廉價(jià),因此建設(shè)時(shí)往往“貪大求洋”,中國(guó)12個(gè)大都市新城新區(qū)人均面積大多數(shù)都在國(guó)家規(guī)定的100平方米/人以上。多數(shù)新城新區(qū)仍主要是靠“賣(mài)地”過(guò)日子,在各城市普遍存在的“土地財(cái)政”問(wèn)題在新城新區(qū)并未得到有效遏制。對(duì)人口在1000萬(wàn)以上的北京、上海和重慶,人口在500萬(wàn)以上的天津、廣州、南京、西安、鄭州、沈陽(yáng)、成都、武漢、汕頭,由于人口的高度集聚和總量偏大,其新城新區(qū)無(wú)論是人均建設(shè)面積、還是空間拓展模式以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式都更應(yīng)該走精明增長(zhǎng)、質(zhì)量增長(zhǎng)和內(nèi)涵增長(zhǎng)之路。

5.城市規(guī)劃調(diào)整頻繁且幅度大,“被規(guī)劃折騰”現(xiàn)象比較突出。由于規(guī)劃的滯后或超前以及發(fā)展定位、戰(zhàn)略變化較多等原因,中國(guó)大都市新城新區(qū)的規(guī)劃修編和調(diào)整異常頻繁。有的是規(guī)劃面積擴(kuò)大,如上海松江新城,原來(lái)規(guī)劃面積為60平方公里,調(diào)整后為160平方公里;有的是面積縮小,如上海金山新城的規(guī)劃經(jīng)過(guò)第三輪修編后,城鎮(zhèn)布局和功能發(fā)生變化,規(guī)劃面積由原來(lái)80平方公里縮減為41平方公里;還有的是土地利用性質(zhì)發(fā)生變化,如廣州白云新城規(guī)劃自2009年出臺(tái)以來(lái)多次修改,2014年的修改住宅用地減少了23.6萬(wàn)平方米,商業(yè)用地增加了127.4萬(wàn)平方米,同時(shí)規(guī)劃人口也相應(yīng)減少了4.7萬(wàn)。盡管這些規(guī)劃調(diào)整不乏理由,但也明顯存在著“要人手不要人口”以及“向土地要GDP”等問(wèn)題,其中最常見(jiàn)和突出的是通過(guò)減少住宅用地和規(guī)劃人口增加商業(yè)用地等。與中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議提出“要一張藍(lán)圖干到底”的精神相違背,也是新城新區(qū)“人均占地面積過(guò)大”“城市人氣不足”的重要原因。

4.大都市新城新區(qū)建設(shè)發(fā)展的對(duì)策建議

2014年,中國(guó)城市化率為54.77%,與70%的中高水平還有較大差距,由此可知,在未來(lái)還會(huì)不斷有大城市邁入“大都市”的行列。而這些“未來(lái)的大都市”也必定要規(guī)劃和建設(shè)更多的新城新區(qū),以吸納迅速增加的人口和承載快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)。同時(shí),由于大都市新城新區(qū)不僅是自身經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的增長(zhǎng)極,還是中小城市規(guī)劃建設(shè)新城新區(qū)競(jìng)相模仿的對(duì)象。就此而言,科學(xué)合理地規(guī)劃建設(shè)大都市新城新區(qū),應(yīng)作為新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的重中之重和“戰(zhàn)略中的戰(zhàn)略”進(jìn)行布局和實(shí)施。對(duì)此提出對(duì)策建議如下:

1.在國(guó)家層面上,對(duì)大都市新城新區(qū)的審批應(yīng)區(qū)別對(duì)待。目前,中國(guó)12個(gè)大都市已有6個(gè)國(guó)家級(jí)新城新區(qū),上海、天津和重慶因其直轄市的特殊地位,當(dāng)仁不讓地各占一席,而廣州、成都和西安作為區(qū)域中心城市也各占一席,這些先賦資源得天獨(dú)厚的城市的一般發(fā)展規(guī)律是“強(qiáng)者更強(qiáng)”,對(duì)其新城新區(qū)建設(shè)無(wú)須過(guò)多擔(dān)心。但對(duì)一些先賦資源條件并不是很好的大城市,在是否批準(zhǔn)設(shè)立國(guó)家級(jí)新城新區(qū)時(shí)則要謹(jǐn)慎處理,要將重點(diǎn)放在研究其城市空間與人口規(guī)模、產(chǎn)業(yè)規(guī)模是否匹配,并在新城新區(qū)審批或規(guī)劃建設(shè)上予以引導(dǎo)。

2.在規(guī)劃主體層面上,要從頂層設(shè)計(jì)的角度重新反思城市規(guī)劃建設(shè)的“攤大餅”模式。近年來(lái),對(duì)“攤大餅”模式的批評(píng)與否定十分盛行,并成為建立多中心、組團(tuán)式空間結(jié)構(gòu)及大力發(fā)展新城新區(qū)的主要理論依據(jù),但“攤大餅”模式在我國(guó)城市發(fā)展現(xiàn)階段也有明顯優(yōu)勢(shì):一是在一定的規(guī)模以下,土地開(kāi)發(fā)的成本會(huì)隨著規(guī)模的增加而減少;二是城市邊緣帶的交通可達(dá)性高,可以最小的代價(jià)將城市居民與城市就業(yè)機(jī)會(huì)連接起來(lái);三是“攤大餅”模式可提供多樣化城市住宅,滿足城市就業(yè)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)的多樣化需求。同時(shí),由于遠(yuǎn)離舊城造新城的“多核心”模式成本高昂,所以城市規(guī)劃部門(mén)不應(yīng)徹底拋棄“攤大餅”模式,而是要根據(jù)不同城市的需要去選擇各自的最優(yōu)方案。

3.在建設(shè)主體層面上,各新城新區(qū)走“文化型”城市發(fā)展道路十分必要。當(dāng)今城市主要有兩種發(fā)展模式,一是傳統(tǒng)以經(jīng)濟(jì)、交通和人口為主要要素的“經(jīng)濟(jì)型城市化”,二是重文化、生態(tài)和生活質(zhì)量的“文化型城市化”。國(guó)內(nèi)外城市發(fā)展經(jīng)驗(yàn)均表明,“經(jīng)濟(jì)型城市化”的風(fēng)險(xiǎn)較大,無(wú)論是過(guò)度依賴(lài)資源型產(chǎn)業(yè),還是主要依賴(lài)房地產(chǎn)業(yè),莫不如此。2013年底美國(guó)城市底特律的破產(chǎn)是典型案例之一。就國(guó)內(nèi)而言,改革開(kāi)放以來(lái)的蘇州發(fā)展史是正面典型,其深厚的江南文化積淀與城市現(xiàn)代化進(jìn)程和諧包容共生。大都市新城新區(qū)的規(guī)劃與建設(shè),從一開(kāi)始就應(yīng)自覺(jué)地選擇文化型城市發(fā)展之路,重視文化、生態(tài)和生活質(zhì)量,摒棄“唯GDP”主義,從源頭杜絕新城新區(qū)淪為“鬼城”或陷入“產(chǎn)城分離”等后遺癥。

4.在學(xué)術(shù)研究的層面上,深入研究新城新區(qū)究竟“新”在何處。目前,我國(guó)關(guān)于新城新區(qū)的基礎(chǔ)理論研究還比較薄弱,不利于指導(dǎo)和指引眾多新城新區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。新城新區(qū)不僅意味著新房子、新建筑、新企業(yè),同時(shí)包含了比這些城市硬件更深刻和更豐富的內(nèi)涵。從物質(zhì)文化角度看,是低碳、節(jié)能和環(huán)保的城市環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施;從社會(huì)文化角度看,是高效、創(chuàng)新的管理體制和發(fā)達(dá)的公共服務(wù)體系;從精神文化角度看,是具有鮮明地域文化特色和國(guó)際文化因素的新城市精神。這三方面既相互獨(dú)立又互為有機(jī)整體,有助于超越“千城一面”和文化雷同,使新城新區(qū)成為都市人的新精神家園。

5.在輿論傳播上,理性對(duì)待和客觀評(píng)價(jià)新城新區(qū)。不可否認(rèn),在我國(guó)新城新區(qū)的快速發(fā)展中,已經(jīng)面臨并且還將繼續(xù)出現(xiàn)很多問(wèn)題和矛盾,即使是發(fā)育較好的12個(gè)大都市的新城新區(qū),其在發(fā)展過(guò)程中也走了很多彎路,但決不能因此就徹底否定新城新區(qū)。在“十三五”時(shí)期,我國(guó)城市化進(jìn)程仍將處于快速發(fā)展階段,未來(lái)的城市還要容納8億左右的人口,對(duì)此不可能依靠本身已在超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的老城區(qū),所以新城新區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)仍將是大勢(shì)所趨。同時(shí)還要明白,一座新城新區(qū)的生長(zhǎng)過(guò)程,需要十年、幾十年甚至上百年的時(shí)間,理性而有耐心地對(duì)待新城新區(qū),在當(dāng)下是亟須啟蒙和確立的“城市意識(shí)”。

6.在管理制度建設(shè)上,努力提升城市規(guī)劃的公眾參與度。城市是市民的城市。在20世紀(jì),英、德、美、日等國(guó)就以法律形式確定了公眾參與城市規(guī)劃的制度,并通過(guò)聽(tīng)證會(huì)、有效公告等確保公眾享有參與權(quán)。我國(guó)2008年頒布實(shí)施的《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》,初步規(guī)定了公民對(duì)城鄉(xiāng)規(guī)劃的參與權(quán)。2015年12月召開(kāi)的中央城市工作會(huì)議明確提出城市規(guī)劃“應(yīng)該邀請(qǐng)市民共同參與”。但我國(guó)目前公眾參與城市規(guī)劃的程度仍較低,這是一些群體性事件的重要誘因。大都市由于人口高度集聚,市民的維權(quán)意識(shí)更強(qiáng),以及新城新區(qū)規(guī)劃建設(shè)往往牽涉多方利益,因此切實(shí)保障公眾的知情權(quán)、表達(dá)權(quán)、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)十分必要。

7.在新信息技術(shù)的層面上,充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)、地理信息系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等在新城新區(qū)規(guī)劃建設(shè)中的作用。如利用計(jì)算機(jī)和地理信息系統(tǒng)技術(shù)取代傳統(tǒng)的手繪規(guī)劃圖,如支持城市設(shè)計(jì)的三維景觀建模,支持城鎮(zhèn)化的城市生長(zhǎng)模擬,支持相關(guān)政策決策的人口空間分析、公共設(shè)施布局、土地利用變化的分析等。新一代信息技術(shù)還應(yīng)用于新城新區(qū)規(guī)劃的全過(guò)程,如規(guī)劃中的公眾參與問(wèn)題,利用微博、WebGIS和微信等平臺(tái),搭建一種基于社交網(wǎng)絡(luò)的城市規(guī)劃公眾參與模式。由于大都市新城新區(qū)的信息化基礎(chǔ)設(shè)施與智慧城市建設(shè)水平都比較高,因而可望以更好和更充分的信息交流和信息化管理服務(wù),有力促進(jìn)和提升大都市新城新區(qū)的建設(shè)質(zhì)量和水平。

8座大都市規(guī)劃和建設(shè)新城新區(qū)狀況

(截至2013年底單位:平方公里)

沈陽(yáng)19座(新區(qū)2座新城17座)

成都18座(新區(qū)1座新城17座)

廣州15座(新區(qū)4座新城11座)

上海12座(新區(qū)2座新城10座)

天津12座(新區(qū)1座新城11座)

北京11座(新城11座)

南京11座(新區(qū)1座新城10座)

武漢11座(新城11座)

7座大都市新城新區(qū)規(guī)劃和建設(shè)面積

(截至2013年底單位:平方公里)

天津2124.20

廣州2529.42

上海1978.32

南京1738.66

北京1693.45

成都1156.75

沈陽(yáng)947.18

(作者:光明日?qǐng)?bào)城鄉(xiāng)調(diào)查研究中心上海交通大學(xué)城市科學(xué)研究院,執(zhí)筆人:劉士林、劉新靜、孔鐸)

《光明日?qǐng)?bào)》(2016年01月13日10版)

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)