摘要:調(diào)解在糾紛解決中常被運(yùn)用,從鄉(xiāng)村糾紛解決的個(gè)案實(shí)踐中,可以看到基層調(diào)解具有化解糾紛的良好效果。基層調(diào)解通過實(shí)現(xiàn)情境相對正義、權(quán)威與信任以及妥協(xié)與共贏調(diào)解策略等機(jī)理而達(dá)到有效化解鄉(xiāng)村基層糾紛的功能。從本質(zhì)上看,基層調(diào)解之所以能夠取得化解基層糾紛的良好效果,關(guān)鍵在于其具備法禮融合的糾紛化解機(jī)制。當(dāng)前的鄉(xiāng)村社會(huì)秩序可以說是由法治力量和禮治力量混合、共存的法禮秩序,要更好地化解糾紛實(shí)現(xiàn)秩序,就需要將法治與禮治兩種力量融合起來,形成合力,將會(huì)促進(jìn)鄉(xiāng)村社會(huì)的“善治”。

關(guān)鍵詞:基層調(diào)解;法禮融合;糾紛化解;法律社會(huì)性;法社會(huì)學(xué)

糾紛是社會(huì)關(guān)系的基本形式之一,是有序社會(huì)生活的組成部分,但糾紛化解的效果又會(huì)影響社會(huì)秩序。在鄉(xiāng)村基層社會(huì)生活中,人們處理和解決糾紛問題的方式受場域環(huán)境的影響,形成多種多樣的糾紛解決機(jī)制,亦即多元糾紛解決機(jī)制,而不只有糾紛的法律解決方式。在多元糾紛解決機(jī)制中,調(diào)解是一種常見基層糾紛解決方式,甚至已形成基層調(diào)解制度。那么基層調(diào)解在鄉(xiāng)村糾紛化解實(shí)踐中究竟起到怎樣的作用呢?其化解糾紛的機(jī)制是什么呢?本文試圖通過對一起鄉(xiāng)村交通事故及其處理方式的個(gè)案分析,探析基層調(diào)解之于糾紛化解的作用及機(jī)理,探討并思考基層糾紛化解機(jī)制中的法律社會(huì)性或“法律性”(legality)問題。

一、調(diào)解、糾紛解決及法律社會(huì)性問題

關(guān)于糾紛解決機(jī)制的研究,有兩個(gè)方面的問題常常受到關(guān)注和討論:一個(gè)是某種糾紛解決或處理方式的效果問題,另一個(gè)則是從糾紛解決機(jī)制中所折射出的法律社會(huì)性問題,也就是在糾紛過程以及糾紛化解中,體現(xiàn)出法律在社會(huì)生活與秩序構(gòu)建方面具有什么樣的特性。

對糾紛解決方式及其效果的研究,是法社會(huì)學(xué)的主要研究領(lǐng)域之一。由于社會(huì)生活中總會(huì)發(fā)生糾紛,但人們面對糾紛時(shí)則會(huì)選擇不同的方式來應(yīng)對和解決,不同方式的糾紛處理也會(huì)出現(xiàn)不一樣的效果。因而法社會(huì)學(xué)對糾紛的研究也會(huì)側(cè)重于以糾紛解決方式作為一個(gè)重要的切入點(diǎn),甚至根據(jù)解決或處理方式的不同來區(qū)分糾紛的類型。如“糾紛金字塔”(dispute pyramid)理論就依據(jù)在糾紛解決中的主要參與者將糾紛解決方式分為不同層次:雙方協(xié)商解決、雙方主張、第三方仲裁、司法訴訟判決等,大多數(shù)糾紛主要是在基層得以解決的,只有很小一部分糾紛會(huì)進(jìn)入到司法訴訟程序并最終以判決方式解決,這部分糾紛也就構(gòu)成糾紛金字塔的塔頂部分。由此看來,糾紛金字塔理論也很重視基層糾紛解決的效果,認(rèn)為糾紛的基層化解情況與糾紛的司法解決有直接關(guān)系,塔頂?shù)募m紛越少,反映基層糾紛解決的效果越好。

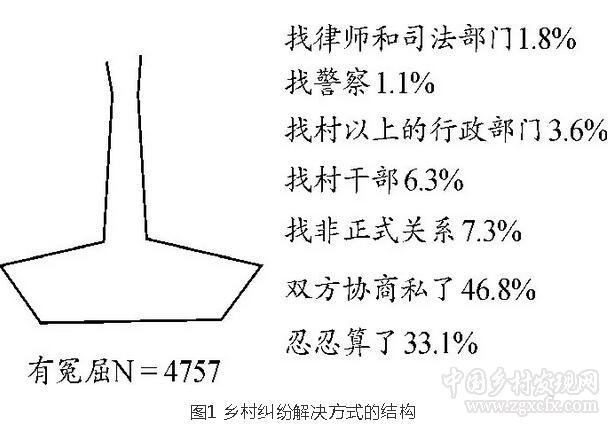

有一項(xiàng)對中國鄉(xiāng)村基層糾紛及其解決情況的問卷調(diào)查(2002年),調(diào)查結(jié)果如圖1顯示,有1/3的農(nóng)民選擇“忍忍算了”的方式來應(yīng)對所遇到的冤屈,并沒有訴諸于其他方式。而有近一半的農(nóng)民則選擇雙方協(xié)商私了的方式來處理糾紛,這也反映了鄉(xiāng)村基層群眾處理糾紛的突出特點(diǎn)。找村干部、找警察和司法部門來處理糾紛的情況比較少,在10%左右。從調(diào)查結(jié)果看,鄉(xiāng)村基層糾紛解決方式的結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“寶塔型”特征。那么,進(jìn)入到寶塔上層的糾紛主要不是因?yàn)樵诨鶎記]有得到較好解決,而是因?yàn)榧m紛當(dāng)事人在行政正義系統(tǒng)里有一定的關(guān)系資源,因而他們希望利用這些關(guān)系來處理遇到的糾紛。

關(guān)于“替代性糾紛解決”方式(ADR),法學(xué)界曾有一些爭論,一種觀點(diǎn)認(rèn)為,像基層調(diào)解的糾紛解決方式,由于沒有規(guī)范的程序,調(diào)解過程和內(nèi)容也不具有正式性,因而在程序正義方面存在問題。而另一種觀點(diǎn)則主張?zhí)娲约m紛解決方式不僅可以緩解法院在解決民間糾紛或基層糾紛上面臨的壓力,更加合理有效地利用司法資源,而且也有利于建立起“多元糾紛解決機(jī)制”,更好地解決基層糾紛。

在糾紛解決過程中,一般需要面對兩個(gè)問題:一是公平正義問題,即糾紛雙方訴求是否獲得公平滿足;二是糾紛化解問題,即糾紛事件是否得到妥善的平息和了結(jié)。這兩個(gè)問題亦可概括為程序正義與實(shí)質(zhì)正義問題。糾紛解決程序的正義對于保障糾紛能得以公平地處理來說會(huì)起到重要的作用。但是,“程序正義強(qiáng)調(diào)過程的公正卻容易產(chǎn)生‘案結(jié)事不了’的結(jié)果”。糾紛解決雖要達(dá)到實(shí)體正義,然而實(shí)體正義又受到糾紛事實(shí)、裁判依據(jù)和衡量標(biāo)準(zhǔn)模糊等因素的影響,有著較大不確定性。如果引入互利正義作為新的補(bǔ)充,可以通過自愿、平等和共同協(xié)商的方式使糾紛得以正義地解決。就基層調(diào)解來說,在程序正義和實(shí)質(zhì)正義兩個(gè)方面,可能都難以達(dá)到法理上的理想化狀態(tài),即糾紛解決程序并非正式的法律程序,而糾紛解決結(jié)果也未達(dá)到法律規(guī)定的要求,但是隨著糾紛事件的了結(jié),當(dāng)事雙方實(shí)際上都從中獲利,因而在這個(gè)意義上確實(shí)達(dá)到了互利正義。

研究基層調(diào)解與糾紛解決問題,所關(guān)注的不僅僅是調(diào)解和糾紛本身,而且還包括這一問題所折射出的法律社會(huì)性。由于糾紛的處理和解決,都在一定程度上與法律相聯(lián)系,不論人們是否選擇法律方式來解決糾紛,都會(huì)反映出法律之于糾紛解決和秩序形成的不同意義。與此同時(shí),也會(huì)具體表現(xiàn)出法律在糾紛過程中以及在基層民眾心目中的形態(tài)和特點(diǎn)。法律社會(huì)性的具體圖式(schema)往往會(huì)在日常生活和平常的糾紛過程中得以呈現(xiàn)出來,因而通過對普通民眾在日常生活中與法律相關(guān)事件的考察,也會(huì)從中勾勒出一個(gè)社會(huì)的法律社會(huì)性圖式。在中國鄉(xiāng)村社會(huì),基層調(diào)解在糾紛處理和解決中所發(fā)揮的作用,也會(huì)體現(xiàn)出鄉(xiāng)村居民的法律意識(shí)或法律社會(huì)性的特征。有研究認(rèn)為,在調(diào)解處理鄉(xiāng)村糾紛的過程中,調(diào)解人會(huì)運(yùn)用多種調(diào)解技巧和策略,目的在于維持鄉(xiāng)村人際關(guān)系延續(xù),并考慮道德背景和權(quán)威性,這種糾紛調(diào)解策略通常符合農(nóng)村社會(huì)人們所普遍認(rèn)可的公平,因?yàn)樯鐣?huì)關(guān)系維系、公平的關(guān)系性以及綜合性等是農(nóng)民公平觀的重要特征。

關(guān)于糾紛解決中的法律方式運(yùn)用問題,格拉赫(M. Gallagher)則從法律動(dòng)員論的角度解釋中國社會(huì)糾紛解決的法律運(yùn)用,認(rèn)為民眾是否選擇法律途徑解決糾紛,常常受接近法制系統(tǒng)的限制、法制系統(tǒng)解決問題的能力以及法制系統(tǒng)解決問題的效率和效果等因素的影響。之所以有較多的民間糾紛并未進(jìn)入到司法或正式法律系統(tǒng),并不表明民眾不愿選擇法律方式,而可能因?yàn)樗麄冸y以接近或難以獲得法律資源,或是因?yàn)樗麄儗Ψ煞绞浇鉀Q糾紛的能力和效率及結(jié)果并不十分信任。

在鄉(xiāng)村推進(jìn)法治建設(shè)過程中,國家不斷地“送法下鄉(xiāng)”,倡導(dǎo)和鼓勵(lì)在鄉(xiāng)村要依法處理和解決糾紛問題。從基層法院的司法實(shí)踐來看,基層法院更加注重如何解決好糾紛,而不太注重“落實(shí)和形成規(guī)則”。鄉(xiāng)村糾紛的司法處理和解決,完全是實(shí)用主義導(dǎo)向的,行動(dòng)邏輯是當(dāng)下的或個(gè)案的、是結(jié)果的或者治理的,而不是未來的或者規(guī)則的,不是原則的或者法治的。而有些研究則認(rèn)為基層司法出現(xiàn)了新的模式,這種新的司法模式正從單純的解決糾紛走向?yàn)榛鶎由鐣?huì)提供規(guī)范,重構(gòu)基層社會(huì)規(guī)則體系,強(qiáng)化基層社會(huì)制度的正統(tǒng)性基礎(chǔ)。基層糾紛解決既解決具體的糾紛,也注重基層社會(huì)正式規(guī)則與非正式規(guī)則的相互尊重與合作,尋求基于多元規(guī)則相生共存之上的規(guī)則共治。某種意義上,對鄉(xiāng)村糾紛解決中法律運(yùn)用情況的法學(xué)取向的研究,更加關(guān)注法律規(guī)則的供給和社會(huì)影響,而不僅僅是糾紛的處理以及糾紛解決效果。也就是說,對鄉(xiāng)村糾紛解決機(jī)制,法學(xué)界可能更重視程序正義問題,而社會(huì)學(xué)則關(guān)注糾紛處理的社會(huì)效應(yīng)問題。

糾紛與秩序是對立統(tǒng)一的一對范疇,研究糾紛解決機(jī)制,從另一面也就反映出秩序的形成機(jī)制。對秩序的追求,可以說是社會(huì)治理的基本目標(biāo)之一,因?yàn)橛行虻臓顟B(tài)是正常生活和社會(huì)常態(tài)運(yùn)行的一個(gè)重要前提和載體。盡管平常生活中總有糾紛發(fā)生,但日常生活中的大多數(shù)糾紛只是一種暫時(shí)性、特殊的狀態(tài),而不是長久持續(xù)的穩(wěn)定狀態(tài)。這就意味著糾紛需要得到解決,也就使秩序達(dá)到均衡、穩(wěn)定的狀態(tài)。關(guān)于鄉(xiāng)村社會(huì)糾紛解決與秩序的形成機(jī)制,費(fèi)孝通曾提出,在鄉(xiāng)土中國,基層社會(huì)是“無訟”“無法”的社會(huì),社會(huì)秩序的形成機(jī)制則主要依靠“禮治”,鄉(xiāng)土秩序是一種“禮治秩序”。也就是說,鄉(xiāng)土社會(huì)雖然也會(huì)有各種各樣的糾紛,但解決這些糾紛并不需要依靠國家力量推動(dòng)的法律,也不需要通過司法訴訟。鄉(xiāng)村秩序的維持主要通過“教化”力量的禮治機(jī)制來承擔(dān)。

然而,當(dāng)前中國鄉(xiāng)村社會(huì)已經(jīng)并正在經(jīng)歷巨大的社會(huì)轉(zhuǎn)型,鄉(xiāng)土社會(huì)已邁入后鄉(xiāng)土社會(huì)。在后鄉(xiāng)土中國,秩序的形成已不可能處于“無法”的狀態(tài),國家法律已經(jīng)在鄉(xiāng)村社會(huì)生活的方方面面都具有影響。與此同時(shí),鄉(xiāng)村社會(huì)的鄉(xiāng)土性傳統(tǒng)依然在一定程度上維續(xù)并發(fā)揮一定功能,因而,當(dāng)前鄉(xiāng)村社會(huì)秩序則是一種“法禮秩序”。這一秩序的形成機(jī)制就是包含國家法律和鄉(xiāng)村禮俗兩種力量的共同作用和混合作用,在糾紛解決方面,自然也就離不開這兩種力量的影響。也有研究認(rèn)為,中國農(nóng)村正在發(fā)生著空前的巨變,鄉(xiāng)村出現(xiàn)了“結(jié)構(gòu)混亂”,共同體趨于解體,難以內(nèi)生權(quán)威與秩序,村民有“迎法下鄉(xiāng)”的傾向,以保證基本的公正和秩序。

綜合相關(guān)研究及理論觀點(diǎn),可以看到在對基層調(diào)解之于鄉(xiāng)村社會(huì)糾紛解決以及法律性來說,值得關(guān)注和研究的問題是:基層調(diào)解是否以及如何改變鄉(xiāng)村糾紛的解決效果?鄉(xiāng)村糾紛中的調(diào)解實(shí)踐究竟反映出什么樣的法律社會(huì)性?

二、一起鄉(xiāng)村交通事故及糾紛處理的個(gè)案

在河北省定州市開展農(nóng)村社會(huì)調(diào)查過程中,我們從一個(gè)村的村委會(huì)發(fā)現(xiàn)了一起交通事故引起的鄉(xiāng)村糾紛及基層調(diào)解案例。這個(gè)案例雖是一個(gè)個(gè)案,且有一定的特殊性,但就糾紛研究而言,仍具有個(gè)案分析的價(jià)值,因?yàn)樯鐣?huì)生活中的糾紛,與常態(tài)或一般關(guān)系相比,總會(huì)具有一定的特殊性和偶然性。

這起交通事故發(fā)生在定州Z村,村民A在駕駛自家三輪農(nóng)用汽車行駛到田間作業(yè)的過程中,不慎撞倒放學(xué)回家的本村村民B家的小男孩,后來由于傷勢過重,導(dǎo)致男孩死亡。事故發(fā)生后,市交警隊(duì)對事故現(xiàn)場和事故責(zé)任作了勘察和初步認(rèn)定。按照交通法規(guī),認(rèn)定農(nóng)用車駕駛?cè)舜迕馎負(fù)全部責(zé)任。但是,交警隊(duì)并未就這起交通事故做出進(jìn)一步的具體處理意見,而是要求當(dāng)事雙方到村委會(huì)進(jìn)行協(xié)商調(diào)解,并簽訂村調(diào)解協(xié)議書之后,交警隊(duì)再做最終的處理決定。

在這起事件中,一些基本的事實(shí)是比較清楚的,而且責(zé)任認(rèn)定也較為容易做出。村民A既沒有正式的機(jī)動(dòng)車駕駛執(zhí)照,所駕駛的農(nóng)用車也沒有上正式牌照,更沒有購買交通強(qiáng)制險(xiǎn)。因而,從法律角度看,村民A駕駛農(nóng)用車的行為屬于不合乎法律規(guī)定的行為,即可認(rèn)定為過錯(cuò)行為。但從鄉(xiāng)村社會(huì)實(shí)際來看,較多村民在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活中都會(huì)使用三輪農(nóng)用車,而且很少有人為此去專門考駕駛執(zhí)照、給車上牌照和購買保險(xiǎn),像村民A那樣的用車現(xiàn)象在當(dāng)?shù)剞r(nóng)村已基本習(xí)以為常。

村民A是普通農(nóng)民,家庭收入狀況并不是很好。對村民A的賠償能力,村干部和其他村民都是比較熟悉的。正是因?yàn)榇迕馎家庭的賠償能力非常有限是一個(gè)基本現(xiàn)實(shí),也是一個(gè)特殊情況。盡管他承認(rèn)并承擔(dān)了事故的全部責(zé)任,但是如果完全按照法規(guī)來做出賠償處理的決定,很難讓當(dāng)事雙方化解糾紛。所以,交警隊(duì)將結(jié)案重任轉(zhuǎn)給村委會(huì)來做基層調(diào)解。

接到調(diào)解任務(wù)后,村委會(huì)干部首先分別調(diào)查了解當(dāng)事雙方家庭的想法和訴求,并做當(dāng)事雙方家庭的工作,給當(dāng)事雙方講政策、講法律,要求雙方都要為對方考慮,要盡量地做出讓步和妥協(xié)。然后又召集當(dāng)事雙方家庭到村委會(huì)協(xié)商調(diào)解,雙方就具體賠償問題進(jìn)行協(xié)商討論,村委會(huì)干部在其中進(jìn)行協(xié)調(diào)。最后,雙方達(dá)成村民A家賠償村民B家一次性賠償款10萬元左右的調(diào)解協(xié)議。

據(jù)村委會(huì)干部回憶道,調(diào)解此案確實(shí)面臨一些困難,一方面,事件相對比較嚴(yán)重,因?yàn)楫吘乖斐?人死亡,因而調(diào)解起來就比較棘手。另一方面,由于肇事人村民A的家庭經(jīng)濟(jì)條件又很特殊,沒有理想的收入來源,賠償?shù)南拗菩院艽蟆H绻{(diào)解要求賠償?shù)念~度過大,村民A家沒有能力兌現(xiàn),也就不能解決問題。如果賠償?shù)念~度過低,村民B家可能在精神心理上又難以平衡。經(jīng)過村干部的調(diào)解,當(dāng)事雙方都在村委會(huì)調(diào)解協(xié)議書上簽了字,雙方拿著村調(diào)解協(xié)議書,在市交警隊(duì)辦理了正式的事故處理決定。最后,這起交通事故及相關(guān)聯(lián)的糾紛也就順利得以了結(jié),當(dāng)事雙方家庭后來也沒有因此而再起糾紛。

在這起基層調(diào)解案中,村民A和村民B經(jīng)村委會(huì)調(diào)解而最后簽的《調(diào)解協(xié)議書》是一種具有文本模版的正式協(xié)議書,村委會(huì)保留著協(xié)議書的存根。由此表明,調(diào)解糾紛已作為村委會(huì)的一項(xiàng)制度性的、常規(guī)性的工作,村委會(huì)調(diào)解成為鄉(xiāng)村基層調(diào)解制度的基本形式之一。

根據(jù)Z村村委會(huì)干部的介紹和解釋,村民之間如有難以處理的問題或糾紛,村委會(huì)一般都要求村民進(jìn)行調(diào)解,并簽署正式調(diào)解協(xié)議。即便是涉及到需要執(zhí)法和司法部門做正式處理的糾紛,也都需要由村委會(huì)先達(dá)成基層調(diào)解協(xié)議。由此看來,Z村的這起基層調(diào)解個(gè)案既屬一個(gè)特殊案例,也反映出調(diào)解已成為鄉(xiāng)村糾紛解決的一個(gè)常態(tài)環(huán)節(jié),村委會(huì)成為基層糾紛的主要調(diào)解組織,調(diào)解糾紛已是村委會(huì)這一自治組織的常規(guī)工作內(nèi)容之一。村民如果需要第三方力量介入他們的糾紛處理,他們首先想到的也就是找村委會(huì)來解決。Z村的個(gè)案和糾紛調(diào)解經(jīng)驗(yàn),與在其他一些農(nóng)村的調(diào)查發(fā)現(xiàn)較為吻合,即村干部的調(diào)解在鄉(xiāng)村糾紛解決機(jī)制中顯得較突出。

三、基層調(diào)解的糾紛化解功能及機(jī)理

從上述Z村的調(diào)解案例來看,我們可以獲得這樣一個(gè)基本社會(huì)事實(shí):基層調(diào)解是由基層組織負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)的,調(diào)解是鄉(xiāng)村糾紛解決過程的一環(huán),并成為化解基層糾紛的有效途徑。也就是說,由村干部擔(dān)任糾紛調(diào)解角色的基層調(diào)解,有效地改善了鄉(xiāng)村糾紛解決效果,對化解基層糾紛、維護(hù)和諧關(guān)系發(fā)揮了積極功能。針對這一社會(huì)事實(shí),如何理解基層調(diào)解之于鄉(xiāng)村糾紛與秩序的意義呢?對這一問題的理解,仍需要進(jìn)一步分析基層調(diào)解在鄉(xiāng)村糾紛過程中的具體功能以及作用的具體機(jī)理。

一種糾紛解決方式能否達(dá)到有效地化解糾紛,一個(gè)核心因素在于這一糾紛解決方式能否滿足正義的功能,因?yàn)閷τ谌魏我环降募m紛當(dāng)事人來說,是否正義是他們選擇解決方案的基本前提。無論人們選擇何種糾紛解決方式,都會(huì)首先期望通過這一途徑能夠獲得正義的糾紛處理。那么,在Z村的調(diào)解個(gè)案中,基層調(diào)解究竟實(shí)現(xiàn)了什么樣的正義功能呢?是程序正義還是實(shí)質(zhì)正義抑或兩種正義兼具?或者是滿足了其他特征的正義?

糾紛調(diào)解的程序正義問題是人們特別是法律中心主義者擔(dān)心的問題,因?yàn)檎{(diào)解通常沒有固定的、正式的程序制約,糾紛調(diào)解過程通常是非正式性的,調(diào)解行為和結(jié)果的達(dá)成較少受正式規(guī)則的約束。在這種情況下,基層調(diào)解的程序正義也就常常受到質(zhì)疑和擔(dān)心。然而,調(diào)解的程序正義其實(shí)并不宜局限于程序法所規(guī)定的正式司法程序,在具體的調(diào)解實(shí)踐中,只要調(diào)解過程的重要環(huán)節(jié)是正當(dāng)?shù)摹⒑线m的。特別是雙方當(dāng)事人是在完全自愿的情況下接受調(diào)解,而且雙方都不認(rèn)為調(diào)解過程存在不當(dāng)之處,那么,調(diào)解也就實(shí)現(xiàn)了程序正義的功能。一些研究發(fā)現(xiàn)也反映,在基層法院實(shí)踐中,程序正義也呈現(xiàn)出“建構(gòu)性”,即在司法程序的每一個(gè)節(jié)點(diǎn),在不同案件的情境中,程序運(yùn)作都有可能包含行動(dòng)者的創(chuàng)新,行動(dòng)者可能用變通的方式完成程序,并在接受結(jié)果的同時(shí)也間接建構(gòu)了程序。在Z村的這起調(diào)解個(gè)案中,市交警隊(duì)將案件處理首先交由村級組織來進(jìn)行基層調(diào)解,既與法律程序不相悖,也符合地方政策安排,同時(shí)也包含執(zhí)法者在具體實(shí)踐中對程序的創(chuàng)新。村委會(huì)組織基層調(diào)解,既是村民自治法規(guī)賦予的責(zé)任和權(quán)利,也是鄉(xiāng)村基層調(diào)解制度的規(guī)定,而且調(diào)解的結(jié)果也簽署正式的調(diào)解協(xié)議書。由此看,村干部的調(diào)解角色和調(diào)解程序具有一定的正式性。對于事件的雙方當(dāng)事人來說,到村委會(huì)接受并參與調(diào)解,這一過程本身就反映了雙方對調(diào)解程序正當(dāng)性的認(rèn)可。

無論從調(diào)解主體角度還是從法律與制度規(guī)則的角度看,Z村調(diào)解個(gè)案的經(jīng)驗(yàn)事實(shí)都反映出由村委會(huì)負(fù)責(zé)的基層調(diào)解在一定意義上滿足了程序正義的功能,盡管這種程序正義可能并非由程序法所賦予,但這種程序正義相對于鄉(xiāng)村糾紛的具體情境而言則具有正義性。

對于Z村的這起調(diào)解個(gè)案的調(diào)解結(jié)果,若按照相關(guān)法律的一般原則來處理,村調(diào)解方案似乎沒有讓受害方村民B得到合理的賠償。對于這樣一種調(diào)解結(jié)果,是否存在未達(dá)到滿足實(shí)質(zhì)正義功能的問題呢?

所謂糾紛解決的實(shí)質(zhì)或?qū)嶓w正義,也就是指糾紛處理結(jié)果的公平正義性,即處理結(jié)果是公平的、正當(dāng)?shù)摹=Y(jié)果的正義性包含絕對的、客觀的因素,而現(xiàn)實(shí)中通常是相對的,一般相對于當(dāng)事人和現(xiàn)實(shí)情境而言的。在Z村的這起個(gè)案中,調(diào)解方案中村民A家之所以給村民B家的賠償額度顯得較低,這個(gè)方案也是雙方和調(diào)解人根據(jù)實(shí)際情況而提出的。相對于農(nóng)村的社會(huì)經(jīng)濟(jì)情境,以及村民A的家庭經(jīng)濟(jì)能力,如果賠償額度再高,而在實(shí)際中會(huì)難以執(zhí)行,那么又可能引發(fā)兩家之間的次生糾紛。而一次性賠償和了結(jié)事件,只要雙方自愿接受,那么這一結(jié)果實(shí)質(zhì)上對大家來說也就是公平的、合理的。對肇事方村民A來說,用力所能及的賠償來了結(jié)事件,是其期望的結(jié)果。而對于受害方村民B家來說,雖要承受喪子之痛,但畢竟事故已發(fā)生,而且肇事者又是本村熟人,對其經(jīng)濟(jì)狀況比較了解,得到的賠償并不是最理想的,但相對于現(xiàn)實(shí)情境也是能夠接受的。對于調(diào)解人村干部而言,調(diào)解的理想結(jié)果就是大事化了,了結(jié)一樁大事,意味著他們完成了一件重大任務(wù)。

因此可以認(rèn)為,Z村的調(diào)解個(gè)案也實(shí)現(xiàn)了實(shí)質(zhì)正義的功能。在這一基層調(diào)解過程中,調(diào)解的參與各方在一種相互熟悉、密切互動(dòng)的社會(huì)文化情境中,建構(gòu)了一種相對實(shí)質(zhì)正義,亦即相對于現(xiàn)實(shí)情境的實(shí)質(zhì)正義。綜合起來看,Z村調(diào)解個(gè)案中的基層調(diào)解,滿足了調(diào)解的程序正義和實(shí)質(zhì)正義功能,只是這種正義具有情境相對性的特征而已。

權(quán)威與信任之于糾紛化解來說也是一個(gè)重要的功能條件,因?yàn)榧m紛的化解,意味著糾紛當(dāng)事人不再有冤屈感和爭執(zhí)的訴求,那么,一種糾紛解決方式能否有效地化解糾紛,就要在較大程度上取決于糾紛裁決決定或處理結(jié)果的權(quán)威性,以及糾紛當(dāng)事人對糾紛處理權(quán)威的信任情況。也就是說,糾紛的化解要看糾紛當(dāng)事雙方在多大程度上相信并服從糾紛處理結(jié)果。同樣,對于基層調(diào)解來說,要達(dá)到化解基層糾紛的目的,也需要滿足權(quán)威與信任的功能需要。

在Z村的調(diào)解個(gè)案中,調(diào)解過程主要運(yùn)用了鄉(xiāng)村基層自治組織的權(quán)威,亦即村干部的權(quán)威。這起調(diào)解案得以成功地調(diào)解,反映了村干部的權(quán)威在糾紛化解中的優(yōu)勢作用,也在一定意義上反映村民特別是鄉(xiāng)村糾紛當(dāng)事人對村干部權(quán)威的信任。這與一些調(diào)查結(jié)果也基本吻合,目前在鄉(xiāng)村政治進(jìn)入村官政治的現(xiàn)實(shí)背景下,有58%的農(nóng)民還是尊重村官的權(quán)威。村干部之所以在鄉(xiāng)村基層獲得權(quán)威,是與國家現(xiàn)代化建設(shè)分不開的,伴隨著這一建設(shè)過程,出現(xiàn)了“基層權(quán)威的官僚化”。村干部雖不屬于行政體系編制內(nèi)的正式官僚,但實(shí)際扮演著基層官僚的角色,也發(fā)揮著基層管理者的功能。所以,村干部擔(dān)任調(diào)解人在鄉(xiāng)村社會(huì)具有較高的權(quán)威基礎(chǔ)。

某種意義上,村委會(huì)和村干部代表著鄉(xiāng)村基層的公共權(quán)力,在鄉(xiāng)村具有一定的公信力。因而在基層糾紛解決中,村干部的介入也意味著第三方權(quán)威或權(quán)力在糾紛過程中得以運(yùn)用,并發(fā)揮著協(xié)調(diào)和控制的功能。如有研究發(fā)現(xiàn),基層政府之所以能有效化解基層矛盾糾紛,關(guān)鍵原因在于他們常常在糾紛解決中建構(gòu)并靈活運(yùn)用一些非正式的權(quán)力,這些非正式權(quán)力主要有:非正式使用的正式權(quán)力、文化知識(shí)優(yōu)勢權(quán)力、關(guān)系網(wǎng)絡(luò)權(quán)力和庇護(hù)道義權(quán)力等。也有類似的觀點(diǎn)認(rèn)為,在民間糾紛調(diào)解中,公共參與機(jī)制顯得非常重要。發(fā)揮政府和社會(huì)力量的積極作用,促進(jìn)政府與社會(huì)達(dá)成良好互動(dòng),可以起到有效化解糾紛,促進(jìn)地方善治的效果。相反,在一些公共權(quán)力缺失的農(nóng)村地區(qū),往往會(huì)出現(xiàn)諸如農(nóng)地糾紛頻發(fā)的現(xiàn)象。因?yàn)楣矙?quán)力或權(quán)威之于鄉(xiāng)村社會(huì)秩序形成和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,會(huì)起到必要的支撐作用。

村委會(huì)及村干部在鄉(xiāng)村糾紛解決中的權(quán)威的獲得,也與鄉(xiāng)村社會(huì)的糾紛管理實(shí)踐有著密切關(guān)系。盡管糾紛當(dāng)事人可以自主選擇糾紛解決方式,但在鄉(xiāng)村社會(huì)治理實(shí)踐中,基層組織和村干部都要參與到糾紛管理之中,這似乎既有制度背景,而且也是一種實(shí)踐慣例。對于村民來說,在遇到問題或糾紛時(shí),也習(xí)慣于找村干部處理。在Z村的這起調(diào)解案例中,市交警隊(duì)之所以要求交通事故的涉事雙方首先要接受村級基層調(diào)解,也反映了基層權(quán)威在化解鄉(xiāng)村矛盾糾紛中的有效功能。為了使事故和糾紛的處理效果更佳,預(yù)防和避免次生糾紛,正式執(zhí)法的權(quán)力部門也充分利用村干部權(quán)威的優(yōu)勢,以更好發(fā)揮基層調(diào)解的協(xié)調(diào)、緩和以及化解作用。

此外,在鄉(xiāng)村糾紛的基層調(diào)解中,村干部權(quán)威的運(yùn)用也會(huì)有利于糾紛當(dāng)事人對調(diào)解過程的信任。村民在糾紛調(diào)解中對村干部的信任并非指一般的信任關(guān)系,而是一種對糾紛管理權(quán)威和調(diào)解程序的信任。這種信任主要是基于村民與村干部熟悉關(guān)系以及解決糾紛需要而產(chǎn)生的,村民愿意接受村干部在糾紛處理中進(jìn)行調(diào)解工作,是因?yàn)閷Υ甯刹枯^為熟悉,在協(xié)商過程中更容易溝通,更便于各自表達(dá)自己真實(shí)的訴求。另一方面,處于糾紛中的村民也會(huì)希望糾紛問題能夠得到公平、有效地解決。由于村干部是他們熟悉的,也是與他們距離較近的公共權(quán)威,所以他們也就更傾向于運(yùn)用這一權(quán)威來做調(diào)解,也愿意相信村干部組織基層調(diào)解的公平性和有效性。

調(diào)解能否有效地化解糾紛,還要看調(diào)解人調(diào)解策略的運(yùn)用。在Z村的這起相對棘手的調(diào)解個(gè)案中,村干部能夠成功地調(diào)解,讓雙方簽訂基層調(diào)解協(xié)議書,并調(diào)和兩家的矛盾,預(yù)防了糾紛的延續(xù)和升級,這與村干部基層調(diào)解策略的有效性分不開。

在現(xiàn)實(shí)中,通常會(huì)存在著由普通糾紛演化成惡性事件或公共危機(jī)的現(xiàn)象,如有些醫(yī)患關(guān)系不和或是醫(yī)患糾紛,如果沒有做好預(yù)防和多元結(jié)合的治理,就可能演變?yōu)閲?yán)重的社會(huì)公共事件。由此可見,糾紛解決方式和糾紛調(diào)解策略的運(yùn)用,在化解糾紛以及降低糾紛的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)方面起到重要的作用。在Z村的交通事故個(gè)案中,由于關(guān)涉到人命的嚴(yán)重后果,如果事件在基層得不到很好的調(diào)處,很容易引發(fā)村民A和村民B兩家的沖突,甚至可能導(dǎo)致更大范圍的群體事件。通過村委會(huì)主持的基層調(diào)解,村干部對雙方的家庭情況以及相關(guān)信息比較熟悉,因而可以采取有針對性的、實(shí)用取向的調(diào)解策略,使得村委會(huì)主導(dǎo)的調(diào)解方案更加接近雙方的各自訴求,從而讓調(diào)解更容易獲得成功。

村干部在這起基層調(diào)解案中所運(yùn)用的調(diào)解策略,可概括為“妥協(xié)與共贏”策略。因?yàn)檎{(diào)解任務(wù)實(shí)際是由執(zhí)法機(jī)關(guān)市交警隊(duì)委派的,這意味著村委會(huì)需要成功地完成基層調(diào)解任務(wù),因而調(diào)解成功不僅僅是當(dāng)事雙方的“互贏”,而且也包括村委會(huì)在內(nèi)的“共贏”。為了達(dá)到“共贏”目的,村干部在調(diào)解過程中就要讓各方做出妥協(xié)和讓步。對于接受調(diào)解的村民兩家來說,對村委會(huì)調(diào)解目標(biāo)也心知肚明,為了不讓村干部為難,或是協(xié)助村干部完成調(diào)解任務(wù),他們也就愿意做出一些妥協(xié)。

從實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看,在鄉(xiāng)村糾紛解決過程中,基層調(diào)解具有改善糾紛解決效果的功能,這一功能主要依托于基層調(diào)解的情境相對正義機(jī)制、基層權(quán)威與信任機(jī)制以及村干部所運(yùn)用的“妥協(xié)與共贏”調(diào)解策略。盡管基層調(diào)解有著較明顯的實(shí)用主義傾向,亦即更為注重在糾紛處理過程中化解矛盾,平息事件。但是,隨著基層調(diào)解已成為鄉(xiāng)村糾紛解決的必要環(huán)節(jié),基層調(diào)解實(shí)踐的正式性和規(guī)范性也在逐步提高,基層調(diào)解不僅促進(jìn)基層糾紛的化解,而且也為鄉(xiāng)村治理和秩序維持提供了一種自治機(jī)制。

四、法禮融合的鄉(xiāng)村糾紛化解機(jī)制

在Z村交通事故基層調(diào)解個(gè)案中,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)基層調(diào)解在化解鄉(xiāng)村糾紛方面的優(yōu)勢功能,亦可了解到這一功能發(fā)揮作用的主要機(jī)理。那么,如何理解和解釋基層調(diào)解能夠具有良好地化解基層糾紛的功能呢?或者說,基層調(diào)解為什么能夠更加有效地化解鄉(xiāng)村糾紛呢?這一問題實(shí)質(zhì)也就涉及到鄉(xiāng)村糾紛的化解機(jī)制問題。

從性質(zhì)上看,Z村個(gè)案中的基層調(diào)解可以看作是一種法禮融合的鄉(xiāng)村糾紛化解機(jī)制。所謂法禮融合的糾紛化解機(jī)制,就是將法治原則和力量與鄉(xiāng)村禮俗原則和力量有機(jī)地融合起來,形成了一種合力,因而其化解糾紛的力量和效果會(huì)更大、更佳。

那么,為何法禮融合的機(jī)制對于鄉(xiāng)村糾紛的化解顯得更為重要呢?因?yàn)猷l(xiāng)村社會(huì)秩序的形成具有自己的特殊性。雖然當(dāng)前鄉(xiāng)村社會(huì)的秩序已經(jīng)不再是費(fèi)孝通曾概括的“禮治秩序”,而是“在‘禮治秩序’中有‘法治秩序’的生長點(diǎn),‘法治秩序’也可以從‘禮治秩序’中獲取養(yǎng)分。在‘禮治’與‘法治’、傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間,可能存在著一些我們從來沒有注意到的結(jié)合點(diǎn)”。或許,Z村基層調(diào)解個(gè)案所反映出的經(jīng)驗(yàn)就是法治與禮治的巧妙結(jié)合。作為交通執(zhí)法機(jī)關(guān)的市交警隊(duì)在處理鄉(xiāng)村交通事故過程中,并不是立即做出簡單化執(zhí)法裁定,而是讓基層組織村委會(huì)參與到事件和糾紛的調(diào)解之中,也就是在鄉(xiāng)村糾紛或問題的解決過程中,既有法律的進(jìn)入和主導(dǎo),同時(shí)又充分尊重鄉(xiāng)村社會(huì)的特殊性,充分發(fā)揮基層權(quán)威的作用,并將法律力量和鄉(xiāng)村禮俗力量融合起來,形成了一種能夠更好化解糾紛的合力。

一種糾紛解決機(jī)制的有效性及實(shí)際效果,在較大程度上取決于一個(gè)社會(huì)的秩序性質(zhì)及形成基礎(chǔ)。就當(dāng)前中國鄉(xiāng)村社會(huì)秩序的性質(zhì)而言,既非“禮治秩序”,亦非“法治秩序”,而屬于“法禮秩序”。法禮秩序反映了鄉(xiāng)村秩序的形成,是由國家法理規(guī)則和力量與鄉(xiāng)村禮俗規(guī)則和力量混合組成的,即影響秩序的兩種力量都存在,也都有各自的影響。因此,化解鄉(xiāng)村糾紛,恢復(fù)正常秩序,理想的解決機(jī)制就是能夠充分發(fā)揮法律和禮俗兩種力量。而要使法律和禮俗兩種力量達(dá)到最大化,最好的方式就是將二者有機(jī)地融合在一起。某種意義上,Z村的這起基層調(diào)解就達(dá)到了法禮融合狀態(tài)。

然而,無論在“送法下鄉(xiāng)”的經(jīng)驗(yàn),還是在“迎法下鄉(xiāng)”的情況下,都可看到鄉(xiāng)村糾紛解決以及鄉(xiāng)村法治建設(shè)并未獲得良好效果。出現(xiàn)這種狀況的原因,可能主要不在于法律規(guī)則供給不充分,也主要不是“結(jié)構(gòu)混亂”問題,關(guān)鍵的問題是當(dāng)法律和禮俗共存于鄉(xiāng)村社會(huì)場域之中后,如果僅保持混合、并行甚至沖突的狀態(tài),那么不僅削弱鄉(xiāng)村秩序的維持力量,甚至還可能成為矛盾沖突與秩序混亂的根源。而“送法下鄉(xiāng)”和“迎法下鄉(xiāng)”的實(shí)踐邏輯,其實(shí)都包含著“舍禮而求法”的傾向,在秩序問題上的這種取舍策略往往并不能達(dá)到理想的秩序狀態(tài)。猶如昂格爾認(rèn)為,為了秩序內(nèi)一個(gè)需要而犧牲另一個(gè)需要,并不能實(shí)現(xiàn)前后一致的秩序。在秩序維護(hù)中,通常需要運(yùn)用調(diào)和的策略。“這種調(diào)和變得愈完善,社會(huì)中新出現(xiàn)的相互作用的法律就愈是可以揭示人性和社會(huì)共存的需要。”所以,在鄉(xiāng)村糾紛解決過程中,調(diào)和法律與禮俗的關(guān)系顯得格外重要。雖然在鄉(xiāng)村社會(huì)法治建設(shè)過程中,法律的秩序功能越來越顯著,但較多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)也表明,如果在鄉(xiāng)村糾紛解決中簡單化地使用法律方式而忽視鄉(xiāng)村禮俗及社會(huì)特殊性,那么法律的處理即便是合法的,也可能造成其他不良社會(huì)后果,因?yàn)楹戏ú灰欢ê虾踵l(xiāng)村社會(huì)的情理,由此而可能產(chǎn)生負(fù)面社會(huì)效應(yīng)。因而,如何在鄉(xiāng)村秩序的維護(hù)中實(shí)現(xiàn)法禮的融合尤為重要。

基層調(diào)解的意義在于,它為鄉(xiāng)村社會(huì)法禮融合提供了一個(gè)重要平臺(tái)和一條重要途徑。當(dāng)然,并非所有的糾紛調(diào)解都達(dá)到了法禮融合,但基層調(diào)解過程則為法禮融合提供了更大的可能性,因?yàn)樵谡{(diào)解過程中,法律在實(shí)際運(yùn)行中能夠更多地結(jié)合鄉(xiāng)村社會(huì)實(shí)際,并與鄉(xiāng)村禮俗有更多的互動(dòng)協(xié)商機(jī)會(huì)。隨著鄉(xiāng)村基層調(diào)解的正式性、規(guī)則性的增強(qiáng),其在化解鄉(xiāng)村矛盾糾紛中的功能也將越來越顯著,也會(huì)更好地促進(jìn)法禮融合。

當(dāng)前鄉(xiāng)村社會(huì),基層糾紛總體上呈現(xiàn)多元化的形態(tài),既存在結(jié)構(gòu)性的矛盾問題,也有生活性的糾紛。針對生活性的糾紛,在糾紛管理或治理策略方面,應(yīng)更加注重“基層-調(diào)解-化解”的管理策略。也就是說,對于發(fā)生在鄉(xiāng)村日常生活中的矛盾糾紛,需要注重基層調(diào)解,并盡量在基層化解。在加強(qiáng)基層調(diào)解的過程中,還需要注重法禮融合機(jī)制的構(gòu)建。基層調(diào)解能否有效地化解基層矛盾糾紛,在較大程度上依賴于法禮融合的機(jī)制。因而基層調(diào)解也需要有機(jī)制的創(chuàng)新,而不只是著眼于具體問題的解決。Z村調(diào)解個(gè)案所反映出的經(jīng)驗(yàn)不僅僅是村委會(huì)調(diào)解的重要性,更重要的是在鄉(xiāng)村事件或問題處理過程中法律與基層社會(huì)的交流、互動(dòng)、協(xié)商與合作,正是通過這些渠道實(shí)現(xiàn)了法禮融合。

化解糾紛是為了維護(hù)秩序,秩序的維持則構(gòu)成社會(huì)治理的基本內(nèi)容。在這個(gè)意義上,基層調(diào)解也屬鄉(xiāng)村治理的范疇。鄉(xiāng)村治理要實(shí)現(xiàn)“善治”,需要把自治、法治、禮治有機(jī)融合起來。在推進(jìn)鄉(xiāng)村治理現(xiàn)代化進(jìn)程中,現(xiàn)代法治建設(shè)不斷加強(qiáng)是一種趨勢。然而,鄉(xiāng)村法治建設(shè)可能仍面臨著共識(shí)理論所關(guān)心的不同類型權(quán)威和規(guī)則如何在鄉(xiāng)村社會(huì)交往互動(dòng)中達(dá)成共識(shí)問題,昂格爾所描繪的那種純粹法律秩序在中國鄉(xiāng)村社會(huì)并沒有形成的基礎(chǔ)。因而,促進(jìn)法禮融合將顯得越來越重要,無論是基層調(diào)解還是多元糾紛解決機(jī)制,其本質(zhì)意義就在于要將法理規(guī)則和權(quán)威與鄉(xiāng)村社會(huì)的禮俗規(guī)則和權(quán)威加以融合,形成維護(hù)秩序的合力。

作者系中國人民大學(xué)社會(huì)學(xué)理論與方法研究中心教授

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《社會(huì)科學(xué)研究》2018年第3期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)