地主富農占有土地數量,是近代地權分配的重要指標,也是對土地產權制度與近代經濟的一個基本判斷,然而一直缺乏令人信服的基礎數據。土地改革進行了全國范圍的詳實普查,雖然并未公布全國準確數據,但為統計工作奠定了基礎。本文以土改普查為主要依據,參考民國時期的調查數據,考證了土改前夕農村前10%的富有階層占有土地的比例,南方各省的準確數據為30%左右(±5%),而北方低于這一水平。如果考慮田面權、永佃權及公田等土地權利的占有狀況,更低于這一數據所呈現的水平。以往土地集中現象與趨勢被夸大,重要原因在于忽視了抑制和對沖地權集中的負反饋機制發揮的作用。

1、緣起與思路

(一)傳統觀點和數據使用的反思

土地私有制導致土地兼并和集中,使農民失去土地,破產流亡,進而造成社會動蕩,經濟秩序被打破,引發社會革命,這是長期以來對歷史時期中國土地制度評價的基調,也被視為近代經濟落后與革命的根本原因。“占人口總數10%左右的地主富農占有土地總數的70%-80%”,《關于土地改革問題的報告》的這句政治口號未經實證檢驗,但被納入教科書,民國時期土地嚴重集中因而根深蒂固。八九十年代以來,學界對近代土地占有不均這一重大基本判斷進行了反思和檢驗,通常認為地主富農占有全部土地的50%左右。

其實,1949—1952年土地改革是一次全面的普查,應該為這一基本判斷提供了較準確的數據。《土地改革的偉大勝利》一文提供了土改前夕全國各階級占有土地的數據表(表1),占人口9.4%的地主富農占土地總數的51.9%,幾乎被多數土地改革的研究者引用,并作為最重要的依據,但忽視了表中備注的說明:

“戶數、人口、耕地總數是用1950年農業生產年報資料,各階級數字是根據各地區土改前各階級比重推算的。各階級數字與過去公開發表的不一樣,僅供內部參考。”又注“土改前各階級是指土地改革前三年的階級成份”,譬如1949年出售土地不改變其成份。

新生政權難以準確獲得1950年耕地、人口的總數;土改前的階級比重,本身只可能是大而化之的估計,因此特意說明是一個“僅供內部參考”的推算數。這個數據不是一個基于土改全面普查的統計結果,然而,此后它被簡單當作土改統計數據了。

土改普查數據到底有沒有呢?1980年國家統計局公布的“全國土改結束時各階級占有耕地情況”結論:地主富農占人口7.9%、占土地的8.6%,也只是“根據1954年23個省、自治區一萬五千多戶農家收支調查資料計算”。這意味著土改結束后,普查性的統計數據可能并沒有全國匯總,至少沒有公布,一直到1980年國家統計局仍采用這一抽樣調查數據。一些省份的數據,也多為抽樣調查的估計,或者推算所得。在當時信息技術落后的條件下,鄉、縣、地區等基層的數據都是手寫材料,統計匯總的確不容易。

(二)檢驗的思路

看來,土地改革進行了普查性的工作,但一些省份可能沒有匯總,全國性的匯總也一直缺如,因此采取了推算的辦法與數據。盡管如此,全國土改豐富并且可靠的數據,為統計與檢驗工作奠定了基礎。本文對土改數據的使用思路,有如下四個方面需要加以說明:

第一,一些省份或土改區公布了土改普查的詳實數據,如關中、廣東、福建、安徽、浙江、蘇南,及華東區總數。而這些省份的數據,對于準確把握全國水平,至為關鍵。

第二,有的省份沒有公布統計數據,但作為土地改革的偉大成就,公布了“沒收征收”土地的數量。根據1947年10月《中國土地法大綱》的規定,“沒收鄉村中一切地主的土地及公地”,富農多余的土地亦即出租的土地,予以征收。因此,“沒收征收”的土地可以作為出租土地的數量,從而算出租佃率。也可以大致折算出地主富農占有土地的百分比,通常沒收90%以上的地主土地與絕大多數公地,征收富農約10%的土地。但從下文各地數據來看,沒收征收的土地數量,往往高于以上對象土地的加總數。

第三,再參照民國時期的統計數據,可以對其他缺乏土改普查匯總數據的省區進行估計。由于土地占有狀況的地域差異極大,地域性的研究成果眾說紛紜,估計數差別較大,本文僅考慮足以反映全區域總體水平的統計數據。

民國時期的數據大多并非準確細致的普查數據,樣本數有限,只能觀其大概,作為參考。譬如,北方各省的數據能夠得出一個基本的認識,那就是,與南方相比,北方的自耕農占主導地位,佃農所占比重很低。還要注意統計口徑的不一致。自耕農、半自耕農、佃農的劃分都是變動不居的,既非一成不變,也沒有絕對的標準。完全沒有自己土地的佃農和雇農都很少。特別是南方各省,地權形態與農戶形態更為多樣化,佃農與自耕農的界定彈性更大。其身份還是變動不居的,可能有些年份租佃多一些,有些年份不租入或少一些,甚至租出。租佃的土地數量亦然。以致于有的統計分類很復雜:地主兼佃農、半地主兼佃農,自耕農兼佃農,等等。這些復雜的現象造成了統計難度大,數據本身準確度也不高,比如1934年的3項政府統計數據就相差不小。

第四,在分省區檢驗所有權占有狀況的同時,還需要考慮土地權利占有的狀況。所有權之外,土地占有權或使用權對土地權利的切分,通常無法呈現于統計數據中,但不能不考慮。如果一塊土地有70%的土地權利不歸土地所有者,那么所謂土地集中的表象與實質,其真實含義是大不一樣的。這主要體現于以下幾個層面:

第一個層面是公地。族田、寺廟田、學田等“公地”屬于法人產權,在一些地區比重很高,土改時有專門類別統計,可以對地權分配進行修正。土改材料通常以“地主占有土地和控制公田”合計來強調地主擁有土地的比例,這顯然是不合適的。

第二層面的修正考慮田面權的問題。田面權未被納入所有權統計,但田面權也是一種財產權,擁有與田底權相當的甚至更大的土地權利。考慮了田面權后,利用華東軍政委員會的3則材料計算發現基尼系數減小,修正力度平均達0.31。

第三個層面的修正是考慮“外地業主”因素,此因素對部分宏觀材料以及幾乎所有的小樣本調查材料都有深刻影響。外地田主,或“不在地主”,多居城市或外地。在江南等地城市化較高的地區,外地業主現象最為顯著。近代廣東福建則有越來越多的海外華僑投資故鄉土地與房產,他們以在海外的血汗錢投資家鄉、供養家屬,事實上其本人和下一代大多常居海外發展,也相當于某種外地業主。外地田主投資農地,多擁有田底權,不僅沒有強化地權占有的不平等,還使地權分配變得相對平均。

因此,本文以土改普查為基本依據,并由此驗證其他統計數據,參考其中合理的部分,對民國時期特別是中華人民共和國成立前夕的東部和中部省份土地占有狀況做一個基本判斷。

2、分區域檢驗

(一)華東區

華東區相對復雜,而這一地區又是近代中國經濟發展程度最高的區域,民國統計數據所示,浙江、安徽、蘇南等地在全國屬于土地占有不均較嚴重的地區。所幸華東軍政委員會與多個省份公布了相對準確的普查性質的統計數據。

如表2所示,浙江地主富農占土地27%,中農32.4%,貧農17.6%,公地16.3%。但從民國租佃率和佃農比率來看,浙江在全國居于前列。1934年承租土地百分比達51%,高于(15省的)平均租佃率47%。從農戶形態看,1936年自耕農20%,佃農47%。這些名義租佃率與佃農比率,都沒有考慮16.3%的公田。

如表3所示,蘇南土改區6.2%的地主富農占有土地35.3%,公地比例為5.9%。蘇南全區沒收征收土地1041.8萬畝,占耕地總面積的43%,略高于地主、富農、工商業者、公地所占土地之和的比例42.3%。對照1937年江蘇省數據,自耕農占39%,佃農占34%。

安徽土改普查,2711萬人,631萬戶。其中地主、半地主、富農27萬戶,占4.28%,占有土地總數的32.53%。貧農和雇農530.9萬戶、36.6萬戶,占總戶數逾一半,占有土地總數19.4%。對照民國時期安徽省農戶構成,取1936年值(1937年異動較大),自耕農35%,佃農37%。

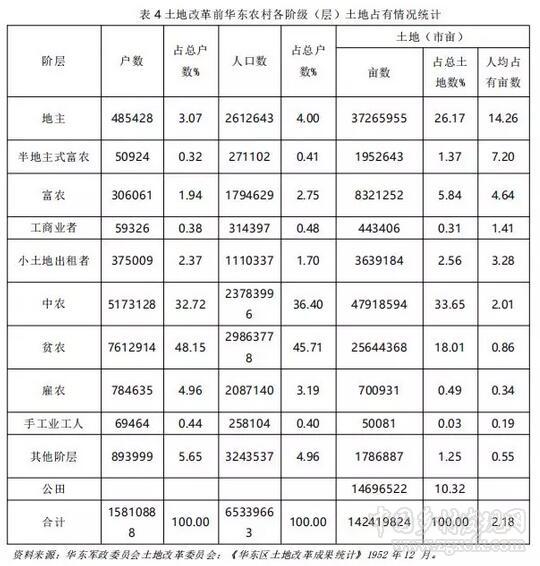

華東區(今江蘇及上海、浙江、安徽、福建、山東)土地改革成果統計見表4,地主富農及半地主富農占總人口的7.16%,擁有土地數占全部土地的33.38%;中農、貧農占總人口的82.1%,擁有土地數占全部土地的51.66%;公田占10.32%。該表不包括山東數據,而山東自耕農的比重在全國屬于最高水平。華東區是6500萬人口的統計數據,還不是但接近全部人口的普查數據。以地主、富農占土地百分比的數據來看,福建18%,浙江27%,安徽32.5%,均低于平均數,僅蘇南略高。參考蘇浙皖三省農佃構成,取1936年值,自耕農占33.3%,佃農占39.7%。

浙江、蘇南、皖南影響地權分配有三大突出因素:其一,這些地區是田面權發育最高,意味著多數佃農是擁有財產屬性田地;其二,蘇南浙北(浙西)近代城市化最高,外地業主的比重較高,有專門的租棧為他們收取地租,這意味著有相當部分的地主不在本地,地權占有不均的情況被擴大;其三,公地等法人產權占全部土地的百分比,華東全區為10.3%,浙江省為16.3%。關于田面權與外地業主,本文暫缺具體數據來修正,可以肯定的是,浙江、蘇南、安徽及華東區的數據大致反映了土地所有權占有不均的水平,但土地權利占有不均則被夸大。

(二)東南沿海

廣東福建的地權分配不均,在政治文獻中都要強調地主占有的土地和控制的公田達到很高的比重,如福建有48%,廣東更高。但公田是法人產權,有其規章制度可循,一般來說不能占為己有。

廣東省土委會統計,地主占總戶數5.8%、占總人口8%,占有土地比為26.9%;富農戶數占比2.3%、總人口占比3.9%,土地數量占比5.5%。中農占總戶數21.5%、人口占比27%,土地占比18.5%。貧雇農戶數占總戶數56.7%,人口占比50.3%,土地占比11.6%。公嘗田占33%。其他小土地出租者、經營者占總戶數的13.7%、人口占比10.8%,占有4.6%的土地。土改前夕廣東的地主富農擁有土地占比32.4%,但其佃農百分比很高,1930年代在58%-43%之間,而自耕農的比重很低,在17%-25%之間。出租的土地主要來自公嘗田,占全部土地的33%。

福建省全省合計擁有土地20391005畝,其中地主占有土地2753304畝,占總數的13.5%;半地主式富農占有土地314478畝,富農占有土地728813畝,其他占比較少的工商業者占有土地136949畝,小土地出租者509178畝,債利生活者占有土地11222畝,其他367536。地主富農共占土地3796595畝,占總數的18.6%;公田5936632畝,占29.1%;中農貧雇農合計9582894畝,占全部土地的47%。

在1934年的三組數據中,廣東佃農比重全國最高,而自耕農比重最低。廣東、福建兩地的土地租佃率較高,這主要是由于族田在調查中所占比重較高,土改統計中,廣東達33%,福建達29.1%,都超過了地主富農所占土地的百分比。這也意味著僅有約70%的土地由私人占有。根據張研(1991)對族田的研究,福建的閩西閩北八個地區公族田平均占耕地面積達54.74%。據陳翰笙等的調查,廣東某縣的族田占總耕地的百分比達到50%。作為法人產權的族田,一定程度上也減緩了地權分配不均衡度。如果租佃關系中不計入族田,這一地區的典型租佃率顯然沒有那么高。當然,公田有出租的,也有族內成員輪值的。

田面權在福建廣東都相當突出,所謂佃農其實是有田地財產權的。廣東有大量的沙田,僅沙骨權就占全省土地總數的10%。這種田地的土地肥力主要是佃農投資工本帶來的,其田面權的土地權利通常高于田底權。因此,佃農的比重高,占有的土地很少,但不能以此說明土地權利占有不均。

近代華僑雖然人在海外奮斗,以其血汗錢在家鄉購置田業與房產,為數可觀。然而,按照政策,不少華僑被劃為地主。葉劍英、方方等本地官員了解華僑狀況,對這一政策不理解,推行遲緩,直到外來大員強力推行。

田面權、族田、華僑等外地業主田,都使得名義佃農的比重提高。因此,廣東名義佃農比重曾高居全國第一,1937年仍達47%;而自耕農僅占21%。福建農戶構成取1937年調整值,佃農35.7%,自耕農38%。廣東、福建兩省原始數據的均值,自耕農23.5%,名義佃農44.5%。如果按地主的土地全部出租,那么典型意義上的租佃率,福建為13.5%、廣東為26.9%,均處于較低水平。

(三)中南區

中南區包括江西、湖北、湖南、廣西、河南及廣東,后者已如前述,河南將并入北方省份討論。

江西在運動中沒收征收土地13368734畝,占全省土改區土地面積的35.3%,可計算得名義租佃率為35.3%;公田以15%計,則典型租佃率為20.3%。江西地主占有的土地以20.3%計,富農占地以7.2%計,則地主富農約擁有土地數量占比為27.5%。

廣西地主占總人口7.2%,占有和操縱公田占全部土地的36.5%。富農占土地4.6%,若公田以15%計,則地主富農占26.1%。

湖北沒收征收1183萬畝,1949年耕地總面積5614萬畝(374.25萬公頃),占比21%。如果公地以中南區土地改革委員會估計的10%計,似乎太高,以5%計,則典型租佃率約為16%。

中南區的公地(族田、寺廟、教堂、學校、團體),湖南、廣西大約占15%-20%,江西:15%,湖北:10%。廣東:30%,個別縣份達60%。廣東公嘗田實際為33%,河南應該較低。中南地區公地以15%計,則地主占地28%,占人口10.1%的地主富農,占有土地約為35.2%。

中南區永佃制突出,田面權也不少,這意味著佃農實際擁有的土地權利無法體現于數據中。

(四)北方省份

北方各省土改時間較長,詳細的普查數據被披露的不多。

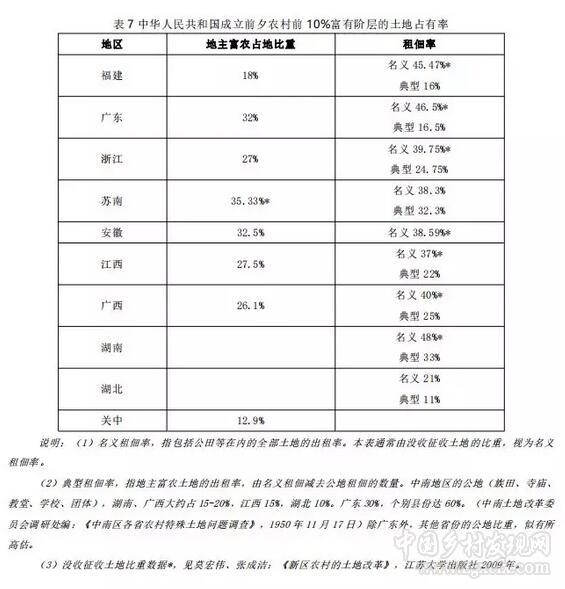

陜西在民國北方各省中地權不均是較高的,但關中平原有“關中無地主”之稱。關中土改區41縣,占陜西全境的一半,人口則遠遠超過半數。土改普查數據如表7所示,地主富農僅占土地的12.9%,而中農、貧農占78.8%。

陜、甘、寧、新地區土改調查顯示,“地主富農占農戶總數的7%,占有35%的耕地。中農、貧雇農占農戶總數的94%,占64%的耕地。”河北、山東、綏遠3省2000多個鄉,“地主富農占農戶總數的6%,占有27%的耕地。中農、貧雇農占農戶總數的88%,占71%的耕地。”參考民國時的各統計數據,華北的土地占有狀況比較平均,陜西是北方地權不均程度較高的地區。可以推斷,這些土改抽樣數據,明顯是偏高的,估計北方多數地區接近關中的水平。

民國時期的各統計數據顯示,北方較之南方,自耕農比重高,佃農比重低。1930年,南方佃農比重32%-57%,自耕農比重22%-39%(福建異動);而北方佃農比重9%-29%,自耕農比重58%-72%。1937年,南方佃農比重36%-52%,自耕農比重21%-40%;北方佃農比重10%-19%,自耕農比重58%-75%。如此高的自耕農比重與如此低的佃農比重,顯示北方土地占有不均的狀況遠低于南方。

據《全國土地調查報告綱要》,1934年各類地權形態中,北方的自耕農所占比重平均為70.2%,在61.3%-80.5%之間。陜西、河南60%多一點,河北、山東、山西較高,都在71%以上。南方自耕農所占比重平均為34.8%,約為北方的一半。據《中國租佃制度之統計分析》,北方各省的自耕農都超過55%(察哈爾除外),河南、陜西同樣較低,56%-58%;山西、河北、山東較高,68%-72%。相對應的佃農比重,河南、陜西為20%;山西、河北、山東在9%-14%之間。湖北、廣西類似于北方,地權不均狀況略高于河南與陜西。

以1936、1937年計,北方佃農約占16%,自耕農約占63%。自耕農比重最高的仍是山東、河北和山西。1934年土地自耕率較高的省份分別是綏遠(91%)、察哈爾(90%)、河北(87%)和山東(87%),陜西(83%)、河南(72%),北方租佃率約為14.9%。

(五)東中部地區地權分配總體狀況

以上主要對全國東部、中部地區的土地占有狀況進行了檢驗,主要數據見表7。

根據土地改革的普查數據,地主富農占有土地比重,南方各省在18-35.5%之間,基尼系數并不高。北方遠遠低于南方,基尼系數相對較低。目前還難以得出地主富農占有土地比例的全國均值,南方的數據基本準確,約在30%±5%,福建最低,僅為18%;北方很少普查數據,目前僅有關中土改區,不到13%,如果要取一個大致的數據,北方約在20%左右。這與政治口號相距甚遠,但并不說明人均占有較平等,地主與貧雇農相差數倍乃至十幾倍,局部地區富者田連千畝,貧者無立錐之地的現象也存在。

各省份之間大體可分為如下三個層次:

第一層面:地權平均的省份,北方自耕農主導,佃農比重低。山東、河北、山西,自耕農比重最高。陜西、河南,自耕農比重較高,關中地主富農僅占土地12.9%。

第二層面:地主富農占地比重少的省份。福建、廣東,地主富農占地比重分別是18%、32%,這主要是因為公田所占比重太高,因而名義租佃率較高。湖北、廣西,地主富農占有土地百分比不高。

第三層面:長江中下游地區,佃農擁有較強的土地權利。地主富農占地比重,浙江為27%,安徽為32.5%,蘇南地區最高,達35.3%。華東地區平均占比33.38%。名義佃農比率高,但由于田面權普遍,貧農擁有土地財產權。由于統計數據不全面,湖南應該比江西的27.5%要高。永佃權較普遍,田面權也不少,因此土地權利占有不均的狀況,要低于統計數據的水平。

3、地權集中的負反饋機制

近代農村經濟破敗,中國落后挨打,人們普遍歸咎于土地兼并,并感性地夸大土地集中的程度。清代與近代,也并沒有顯示出土地集中的趨勢,方行(2000)考察清代是如此,民國時期亦然,從全國自耕農所占比重的均值看,1931—1937年大體不變,1931年為45%,1934年為46%,1937年仍為46%。從各形態的農戶數量上看,土地并沒有出現集中的趨勢。甚至局部或特定時期還出現分散化的趨勢,馬若孟考察山東、河北等地發現,1930年相比1880年的土地分配狀況更為平均。土地集中的現象被夸大,趨勢又并不存在,導致以往認識誤區的原因很復雜,其中重要的一點在于忽視了土地集中的負反饋機制。

從表象上看,土地流動、土地交易、土地買賣似乎就是有錢的人會擁有越來越多的土地。但是,同時會存在對沖機制與之相抵消,這就是所謂負反饋機制。

第一,諸子均分制。這一點幾乎人所共知的,比如,一個農民辛辛苦苦耕作,累積了100畝土地,兩個兒子每個人分50畝,到四個孫子分時,就成了人均25畝,土地占有又分散化了。通常情況下,土地越多,生育后代越多;土地越少,就不會生那么多孩子,因為沒有足夠的土地維持人口再生產。這就導致大戶人家在分產家析產之下,土地占有趨于分散。

在歐洲部分地區和日本不是諸子均分制,而是長子繼承制,所以呈現出另一種歷史演進的狀態。但很多人將這種差異視為文化所決定,然而,不是西歐更具有民主平等的思想嗎?那種文化才應該均分呀;而相反,常說中國文化集權專制,那才應該長子繼承。歸根結底,產權與經營模式,才是繼承制差異的根源,也是繼承制產生和長期延續的根源。

第二,多樣化的地權交易形式,包括回贖機制,有效抵消了土地集中的趨勢。如果只存在土地買賣這種單一的產權交割形式,容易導致土地集中。但如果地權交易形式多樣化,農民可選擇租佃、典當、抵押等形式,特別是典、活賣的回贖條款,力求避免土地產權的最終轉讓。交易形式越多樣化,越有可能降低系統性風險,這是基本的邏輯,盡管常被遺忘。

第三,個體農戶獨立經營具有生命力和競爭力。大戶擁有較多的土地后,如果自己雇工經營,是競爭不過個體農戶小土地經營的,在當時技術條件下規模化的雇工經營反而沒有效益。所以擁有更多的土地后,還是要租佃出去,通過押租、永佃、田面權等形式將使用權、占有權等土地權利釋放出去,從而使土地權利占有不均受到緩和。

第四,法人產權、雙層地權也成為土地集中的負反饋機制。田面權使中下層農民也能夠擁有土地占有權,從而降低土地占有的基尼系數。族田、寺廟田、學田、各種會田、社田等法人產權土地,在一定程度上降低了私人土地占有的不平均,如廣東福建的公田比重可達30%左右,如此一來,私人土地占有的不平等極限(即使全部為最富有階層所占有)也不會超過70%。

第五,皇帝與朝廷的限制,對可能引發土地兼并的官僚強權進行明確約束,如官僚在任內轄地不得購買土地房產等規定,這是委托人(皇帝)對代理人(官僚)針對激勵不相容所做出的約束性制度安排。這種被約束的強權,在近代軍閥割據之下,有可能走出“籠子”;因而在近代,武力、暴力、強權侵擾地權市場,局部地區土地兼并可能有所強化。

第六,天災人禍,尤其是戰亂。戰爭期間,因為人們控制當前與未來收益的預期較低,會選擇不持有土地。如,抗戰時一些地區土地分散,江南地區田底價格下降。

中國鄉村發現網轉自:《東南學術》2018年第4期

(掃一掃,更多精彩內容!)