中國社會科學院引用聯合國人口司數據,在近期出版的人口與勞動綠皮書(2019)中指出,中國人口將在2029年達到14.4億人的峰值。這意味著,經過長期的人口緩慢增長,中國人口屆時會進入負增長時期。然而,面對這樣的預測我們卻無需過于驚訝。

根據國際人口發展的經驗,人口過渡理論認為,一個國家的生育率往往遵循一個倒U型曲線。在早期階段,人口發展的特點是低出生率,高死亡率,因此低增長率。但隨著人均收入的增加,死亡率首先下降,而出生率保持不變,所以增長率上升。但最終,隨著經濟和社會的發展,生育率下降,人口發展進入低出生率、低死亡率、低增長率的最終階段。

中國也不例外。

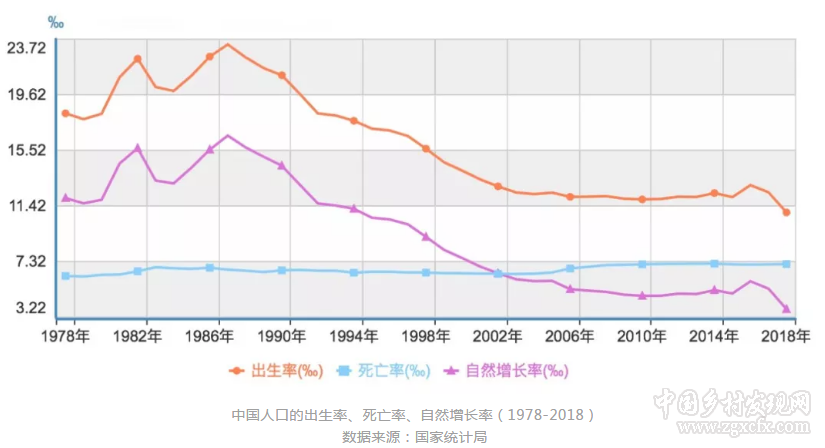

中國人口的出生率、死亡率、自然增長率(1978-2018)

中國的總生育率(即女性一生生育的孩子數量)從上世紀70年代末80年代初的2.5-3.0下降到了90年代初的2.0。由于生育率低于更替水平2.1,即子女替代父母人數的最低水平,中國人口在一定時間點上從上升到下降是不可避免的。

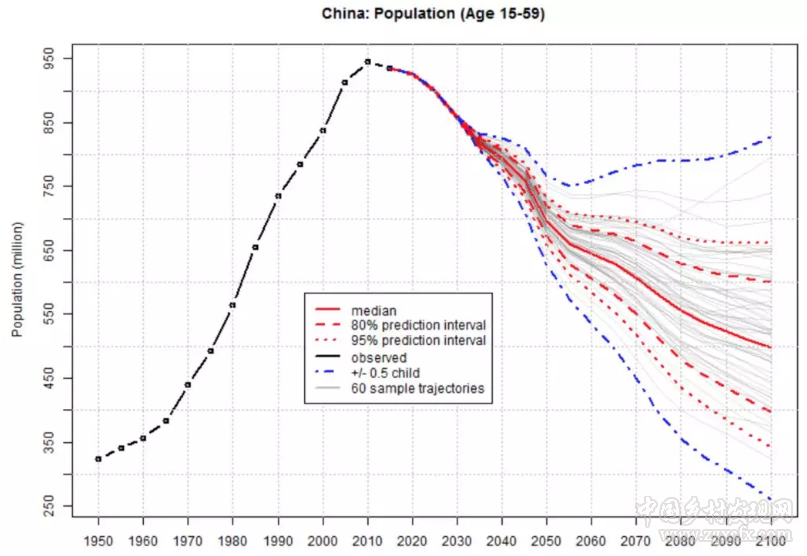

早在總人口達到峰值之前,2010年15歲至59歲的勞動年齡人口就已經達到了從增加到減少的拐點,人口年齡結構的這種巨大變化對中國的經濟增長有著重要的影響。

圖片來源:United Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision

在改革開放的大部分時期,勞動年齡人口相對于非勞動年齡人口的快速增長,也表現為人口撫養比的下降,通過充足的勞動力供給、人力資本改善、高儲蓄率、高投資回報率以及資源重新配置,促進了中國經濟的高速增長。因此,這一時期的經濟增長可謂得益于人口紅利。

人口紅利:是指因勞動年齡人口數量大、增長快及人口撫養比下降帶來以下有利于經濟增長的效果:勞動力數量供給充足;勞動力質量(人力資本)加快改善;低人口撫養比有利于高儲蓄率和資本積累;勞動力充分供給有助于延緩資本報酬遞減現象,保障投資高回報率;轉移剩余勞動力帶來資源重新配置效率,提高全要素生產率。

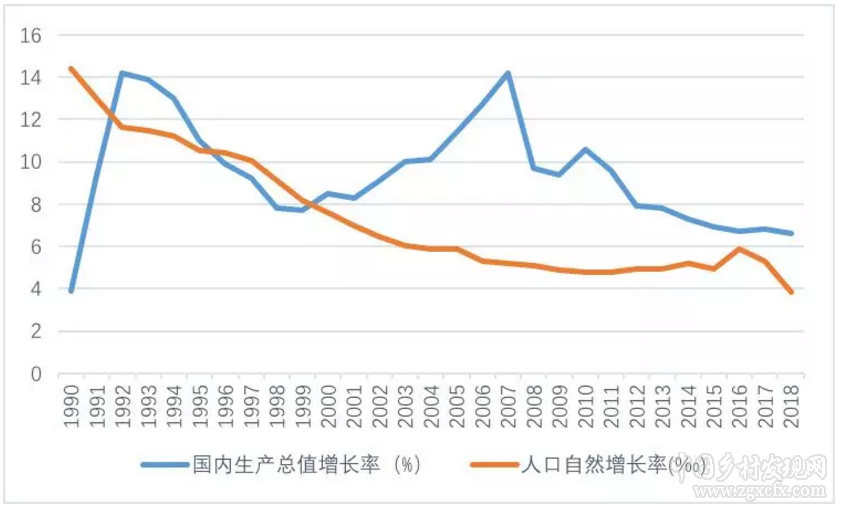

從2010年開始,適齡勞動人口減少和撫養比提高,意味著人口紅利的消失,導致經濟增長速度放緩。

過去40年的改革經驗告訴我們,遵循經濟發展規律,會影響一個國家能否實現富裕目標。人口轉變的規律亦是如此。所以,隨著中國從中等收入向高收入的過渡,低生育率和適度的經濟增長成為一種新常態是理所當然的。

在大多數情況下,人口紅利只是經濟從低收入向中等收入過渡時經濟增長的一個階段性動力。因此,中國經濟增速放緩并不意味著中國經濟失去增長動力。相反,這是中國經濟從高速增長向高質量發展轉型的臨界點。

2018年全年出生人口1523萬人,人口自然增長率為3.81‰,與2017年(5.32‰)相比下滑1.51個千分點。中國觀察制圖(數據來源:國家統計局)

一般來說,經濟增長是由生產要素的積累和配置驅動的,包括勞動力的投入、人力資本(體現在勞動者的教育程度和技能上)和物質資本,以及生產率的提高。特殊而言,在不同的發展階段,各國對某些增長要素的依賴往往超過對其他要素的依賴。

對中國經濟而言,隨著勞動年齡人口負增長的到來,勞動力數量固然遭遇限制,然而,通過推動勞動力從農業向非農業領域轉移,吸納剩余勞動力,可以實現勞動力的重新配置,改善勞動力供給狀況,同時提高資源配置效率,從而形成經濟增長新動力。

由于所有這些新的增長動力都需要通過進一步改革來獲得,因此,改革對增強中國經濟潛在增長率的預期效果可以歸結為改革紅利。

第一項改革是挖掘人口紅利的潛力。戶籍制度改革是以潛在增長率衡量的改革紅利最為明顯的領域。

首先要消除阻礙農業勞動力流動的制度性障礙,然后需要消除農民工在城市落戶的制度性障礙,將擴大城市部門的勞動力供應,促進資源重新配置帶來的生產率提高。

由于勞動力供給更加充分,勞動力配置更加有效率,中國經濟的潛在增長率將顯著提高。

第二項改革應該是開發人才紅利。教育體制改革的目標應該是通過提高各級教育質量和擴大教育的數量,同時提供在職培訓來積累整體人力資本水平,這對維持長期經濟增長至關重要。

在分析經濟增長的來源時,經濟學家發現,勞動力受教育年限作為人力資本指標,具有直接擴大要素投入的數量并間接提高生產率的效應,從而促進經濟增長。

值得一提的是,義務教育延伸到學前教育階段和高中教育階段,是中國現階段擴大受教育年限的可行和必要途徑。

第三項改革是通過供給側結構性改革獲得紅利。措施包括降低負債率、去杠桿化、處置“僵尸企業”、降低企業和創業者獲取資源的交易成本、為所有市場主體創造公平競爭環境等。

我們需要建立一種破壞式創新機制,通過種種改革提高資本投入回報率、生產率、實現優勝劣汰,幫助中國實現經濟增長模式從投入驅動型轉向創新驅動型,以改革紅利取代人口紅利。

破壞性創新的概念是由著名的經濟學大師熊彼特在1912年最早提出的,把創新視為不斷地從內部革新經濟結構。1997年,哈佛大學商學院克里斯坦森教授再次清晰的提出破壞性創新,彌補改進了熊彼特的創新理論。他認為,破壞就是找到一種新路徑,不是在原有的基礎上進行創新,而是找到一種新的生產函數和模式。

作者介紹:蔡昉,現任中國社會科學院副院長、中國社會科學院國家全球戰略智庫理事長。主要研究農村經濟理論與政策、勞動經濟學、人口經濟學、中國經濟改革、經濟增長、收入分配和貧困等。著有《中國經濟》、《中國勞動力市場的發育與轉型》等,主編《中國人口與勞動問題報告》系列專著等。曾獲國家級“有突出貢獻的中青年專家”稱號,獲得第四屆中國農村發展研究獎,被評選為“影響新中國60年經濟建設的100位經濟學家”之一。

中國鄉村發現網轉自:觀中國 微信公眾號(原創)

(掃一掃,更多精彩內容!)