——基于28省份3305戶農戶調查數據的分析

摘要:本文從戶主是否為黨員和家庭成員中是否有干部兩個維度界定農戶是否擁有政治身份,并使用全國28個省份3305戶農戶的問卷調查數據,研究了政治身份對農戶土地經營權流轉意愿及行為的影響。研究發現:首先,擁有政治身份的農戶有土地經營權流轉意愿的概率要高于沒有政治身份的農戶,家中有成員是干部的農戶發生土地流轉的概率要高于家庭成員中沒有干部的農戶;其次,戶主受教育年限越長,擁有政治身份的農戶有土地流轉意愿的概率越小,在土地轉出中也更善于利用政府或村集體所提供的相關服務;最后,與戶主是黨員的農戶相比,家中有成員是干部的農戶在土地流轉中更具有權力優勢。因此,在農村土地制度改革過程中,應當防止產生因政治身份差異所引起的階層固化現象。

關鍵詞:政治身份;干部;土地經營權;流轉意愿;流轉行為

一、引言

政治與經濟的關系一直是學界研究的重要課題之一,學者們都強調中國獨特的政治體系對于經濟改革的重要作用(楊瑞龍等,2010)。在社會變革中,公民運用個人政治身份為其所在組織謀取利益的現象時有發生,但這正是中國社會需要警惕的。農村一直是社會改革的重要領域,農村集體產權制度改革被認為是繼家庭聯產承包責任制和村民自治后鄉村改革的一項重要內容。在這項改革中,身份角色使擁有政治身份的群體在鄉村社會中備受關注。作為國家政策的擁護者和踐行者,這一群體的行為及其傾向將直接影響放活土地經營權相關政策的落地,影響鄉村社會的發展。

在國家權力嵌入鄉村基層社會的背景下,有政治身份是部分農戶的共同標簽。已有的階層理論都暗含這樣的假設:有著相同特質的群體在一定程度上會表現出類似的行為傾向。一個不可忽略的事實是,擁有政治身份的農戶既處在隨鄉村社會演化形成的規范和非正式制度之中(肖瑛,2014),同時又依托于黨政組織,其群體特性值得關注。就農戶個體來說,土地經營權流轉(以下簡稱“土地流轉”)是農戶實現資源配置的重要途徑,同時也在一定程度上重塑了鄉村社會的階層。在這個過程中,農戶類似的行為傾向顯得尤其重要。一個可能的推測是,擁有政治身份的農戶在土地流轉中會形成一致的行為傾向。若這種推測成立,那么,其形成的原因是什么?討論這一問題對當前穩步推進土地產權制度改革具有重要的現實意義。

現有文獻對政治身份所起作用的研究多集中于分析政治身份的避稅效應(例如李維安、徐業坤,2013),政治身份對企業融資(例如Infante and Piazza,2014)、企業風險(例如錢先航、徐業坤,2014)、子女收入(例如楊瑞龍等,2010)、個人獲取銀行貸款(例如Chen et al.,2014)及鄉村社會借貸關系(例如Banerjee et al.,2010)的影響等。對政治身份在鄉村社會中作用的研究多圍繞村干部等基層政治精英展開。學界對政治精英的產生、更換及村干部群體特征的研究使村干部群體的整體形象有了較為清晰的輪廓(參見肖唐鏢,2006)。韋伯、蕭公權、杜贊奇等人對鄉村政治精英的研究以及雙重角色論(參見徐勇,1997)、雙重邊緣化角色論(參見吳毅,2002)、弱監護人理論(參見申靜、陳靜,2001)的提出,使擁有政治身份群體在公共事務中的行為特征更加明晰。在農村土地市場,村干部群體在土地利用及鄉村秩序形成的過程中發揮著重要作用(謝琳、羅必良,2013)。受研究主題和內容的限定,目前的相關研究多關注鄉村干部在公共事務中的角色和定位,而對其自身處理土地資產等行為中所蘊含的“私性”則較少涉及。相對而言,鄉村干部的“私性”反映著其真實的行為動機。同時,村干部自身的標簽化特征使其與一般農戶的差異性被社會大眾所密切關注。就擁有政治身份的群體來說,他們在與政府相關部門緊密聯系的同時又植根于鄉土社會,這一特征使其處理家庭土地資產的決策與沒有政治身份的農戶相比,會有一定的差異(Chen,2011),這種差異不僅表現在村干部群體與非村干部群體之間,還可能體現在整個擁有政治身份的村民群體與無政治身份的村民群體之間。

土地流轉決策的相關研究發現,宏觀制度性特征和農戶個體特征是影響農戶土地流轉行為決策的重要因素。從宏觀制度性特征因素看,主要包括地權穩定性(例如田傳浩、賈生華,2004)、產權保護強度(例如Mullan et al.,2010;De Janvry et al.,2015)、社會保障(例如閆小歡、霍學喜,2013)等,上述因素為土地流轉提供了制度性環境,同時也影響著農戶對于土地流轉行為本身的認知。從行為發生的內在邏輯來看,自身的實際條件是行為發生的基礎,農戶個體層面的土地流轉是其結合自身實際情況做出的理性決策。已有研究認為,農戶的風險意識(例如李景剛等,2014)、兼業程度(例如胡新艷等,2013)、就業狀況(例如張忠明、錢文榮,2014)等也是他們在土地流轉決策中考慮的重要因素。擁有政治身份的村民群體是國家權力與鄉村社會連接的紐帶,且他們通常有良好的認知能力、更強的資源優勢,這使他們在土地流轉中擁有更多的便利條件,進而會影響他們的相關意愿及行為。對擁有政治身份的群體來說,顯著的“示范效應”使其行為更容易對鄉村社會的發展產生影響。因此,從政治身份的角度研究農戶的土地流轉問題,具有深刻的現實意義。

本文的價值體現在如下幾個方面:首先,從政治身份的視角切入,剖析政治身份所蘊含的能力、社會網絡資本、權力優勢等因素對農戶土地流轉意愿及行為的影響,以期分析政治身份影響土地流轉的內在機理,進而彌補現有相關研究的不足;其次,按照行為發生的邏輯,本文引入“家庭政治關系共享”的概念,擴展擁有政治身份群體的范圍,將家庭中的干部成員、黨員成員納入其中,使本文對問題的分析更貼近現實;最后,對擁有政治身份群體“私性”的挖掘更能反映其真實的行動起點。

二、理論分析及研究假說

政治身份一直以來都與權力密切相關。帕森斯把“權力”視作一種系統性的資源,在中國上千年的歷史發展過程中,權力也是資源獲取的重要手段。在傳統鄉村社會,擁有“身份”的士紳、精英在鄉村社會的穩定發展中掌握著“話語權”。政治身份將“身份”與國家、政黨聯系起來,政治權力藉此嵌入鄉村社會基層,對鄉村社會的穩定發展產生一定影響。土地作為鄉村社會的重要資源,若將其置于“權力”的內涵之中,就擁有政治身份的個體來說,其土地流轉意愿及行為在一定程度上就反映著鄉村權力主體對待土地流轉的態度。通常來講,鄉村社會中的政治身份至少包括黨員和干部兩種,但對農戶個體的決策來說,無論是黨員還是干部,在鄉村社會中都有一定的共通性,這種共通性體現在政治身份所蘊含著的個人能力、社會網絡資本、權力優勢等因素之中。

首先,政治身份本身是個人能力的體現(Li et al.,2007)。個人能力涵蓋聰明的頭腦、良好的人際關系、較強的毅力等因素。已有的研究認為,能力與收入之間有著密切的聯系(寧光杰,2014)。就土地流轉來說,農戶擁有較強的能力,就意味著他在土地資源配置上可能有更明智的安排。從農戶獲取經濟利益的角度看,相對于將土地閑置,轉出土地可能是一種更優的策略;相對于耕種少量土地,規模經營可能是一種更優的策略。然而,對于能力較強且同時擁有政治身份的人來說,這并非必然的結果。正如黃宗智(2000)所主張的“經濟地位和政治地位相互交迭”觀點一樣,土地除了能使農民獲得經濟收益外,也使農戶將自己與其在鄉村社會所擁有的權利聯系在一起,如果農戶在村莊中承包了土地,便是村集體的成員,享有集體成員所應享有的權利(劉守英,2000)。在土地所有權主體相對模糊的情況下,使用權在農戶心中被強化,農戶所享有的集體成員權利也在一定程度上體現在土地使用權方面。一般而言,能力越強,農民進行職業身份轉換的可能性就會越大。但是,對于擁有政治身份的農戶來說,戶主能力越強,可能對土地“保留意義”的認識越清晰,這類農戶參與土地流轉的可能性反而會越低。因此,本文提出假說1:

H1:對于大多數農戶來說,戶主個人能力越強,農戶越傾向于進行土地流轉;但對于擁有政治身份的農戶來說,戶主個人能力越強,反而越不愿意進行土地流轉。

其次,政治身份發揮作用的另一個途徑是社會網絡資本的獲取及應用。就戶主是黨員的農戶來說,加入黨組織會使其有更多的組織依賴、更多的社會關系,對政府或村集體所提供的土地流轉服務也會有更多了解。政府提供土地流轉服務擴大了農戶社會網絡資本的獲取范圍,使其在土地流轉中擁有更多的信息資源。但擁有政治身份的農戶往往對這種服務更加關注,因為作為黨員的戶主能依托黨組織,且相比于其他農戶,他們也會更信任這種服務。因此,擁有政治身份的農戶在理論上講會更方便地獲取和利用政府或村集體提供的土地流轉服務。實際上,獲取和應用社會網絡資本的優勢不僅存在于擁有政治身份的群體之中,個人能力高的群體同樣可能具有這種優勢。但是,與政治身份本身的資源依托不同,個人能力提升所帶來的社會網絡資本獲取優勢所涉及的范圍更廣,也更具有開放性,政府或村集體提供的流轉服務僅是這類農戶獲取信息和資源的眾多渠道之一。同時,這種服務的獲取與應用與政治身份聯系緊密,用反映農戶政治身份的相關變量與政府或村集體是否提供流轉服務的交互項來衡量擁有政治身份群體對社會網絡資本的獲取及應用情況,更便于分析政治身份與社會網絡資本的關系。綜上所述,本文提出假說2:

H2:在土地流轉過程中,擁有政治身份的農戶在獲取和應用社會網絡資本方面更具有優勢。

再次,政治身份為權力資源的獲取提供了便利。多數理論都曾將政治簡單地等同于權力,在某一單位體系內部,權力也可被稱為一種自上而下的支配能力,但在一個開放體系中,權力更多地體現為資源優勢,這種優勢既來自于擁有政治身份群體本身能力的提升,也來自于權力所蘊含的“關系網絡”(Foucault,1978)。與普通黨員相比,干部是這種“優勢”的擁有者。從農戶個體決策的起點來看,在土地流轉過程中,權力本身并非一定是尋租的代名詞,干部的權力也意味著一種關系網絡應用及資源獲取的能力。同時,權力本身所蘊含的威信提升、信息資源獲取等優勢使這種能力得以提升并放大,這是一般黨員很難具備的,可以將這些統稱為“權力優勢”。在現實環境中,這種權力優勢并不局限于戶主本身,按照家庭政治關系共享(Li et al.,2007)的說法,在家庭決策過程中,如果家中有成員擁有干部身份,那么,其權力優勢便可能被全體家庭成員利用。就家庭土地資產的處理來說,戶主在家庭決策中有極大的決策權力,在家庭“干部資源”共享過程中,干部家庭成員(簡稱“干部成員”)的權力優勢可能要通過戶主來發揮,以便更好地應用社會網絡資本進而從中獲益。因此,本文提出假說3:

H3:在土地流轉過程中,相對于黨員來說,干部擁有更多權力優勢,家中干部成員的這種權力優勢的發揮要通過戶主應用其個人能力及社會網絡資本來實現。

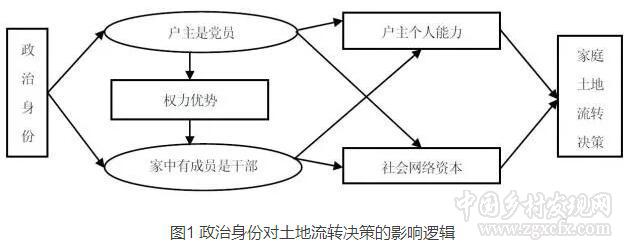

通過以上論述可以認為,在土地流轉過程中,個人能力、社會網絡資本、權力優勢是政治身份影響土地流轉的主要途徑(影響邏輯可見圖1)。從對政治身份通過社會網絡資本影響土地流轉的理論分析中可以看到,干部身份與黨員身份所發揮的作用有著共通與差異之處,結合本文的研究主題,有必要對黨員身份與干部身份之間的關系及兩者在土地流轉過程中所發揮的作用展開進一步討論。一種直觀的看法是,黨員身份是將農戶與國家政黨聯系起來的重要紐帶,而干部身份更多地意味著較強的權力優勢,因此,黨員身份與干部身份之間可能存在著一定的遞進關系。不過,在農戶的土地流轉決策過程中,權力優勢固然存在,但這種遞進關系卻并非一種必然。正如上文所提到的,在家庭決策的過程中,擁有政治身份的家庭成員也可能會影響家庭決策。在農戶的土地流轉決策過程中,戶主、黨員成員身份、干部成員身份都至關重要。如果單一地考察戶主的政治身份,那么,決策的起點是一致的;在戶主是干部時,這種遞進關系可能是成立的。但是,如果納入家庭政治關系共享的觀點,黨員與干部之間的遞進關系便不一定成立,兩者更多地呈現出一種并列關系。兩者的對比關系形成對權力優勢的反映,這也構成了下文研究權力優勢發揮的依據。

圖1 政治身份對土地流轉決策的影響邏輯

三、數據來源、變量選取及研究方法

(一)數據來源

本文所用數據來源于華中師范大學“百村觀察”項目2014年在全國28個省份(不含北京市、上海市和天津市)開展的農村住戶問卷調查。調查采用隨機抽樣與分層抽樣相結合的方法展開,具體抽樣過程是:首先,在考慮各省(區、市)農村人口比例的基礎上,按目標樣本總量來分配各省(區、市)的樣本村莊數量;然后,對各省(區、市)內的縣按其經濟發展水平進行分層抽樣,并在樣本縣內隨機抽取樣本村莊;最后,對樣本村莊的農戶按其家庭經濟狀況進行分層,從各層中分別隨機抽選。調查中,戶主為首選受訪者,家庭的主要決策者為次選受訪者。調查覆蓋28個省份的255個村莊,獲得有效樣本3305個,分布范圍較廣。從樣本基本特征(見表1)看,樣本具有代表性。

表1 受訪者和樣本農戶的基本特征

注:承包地包括水田、旱地、草場和林地。

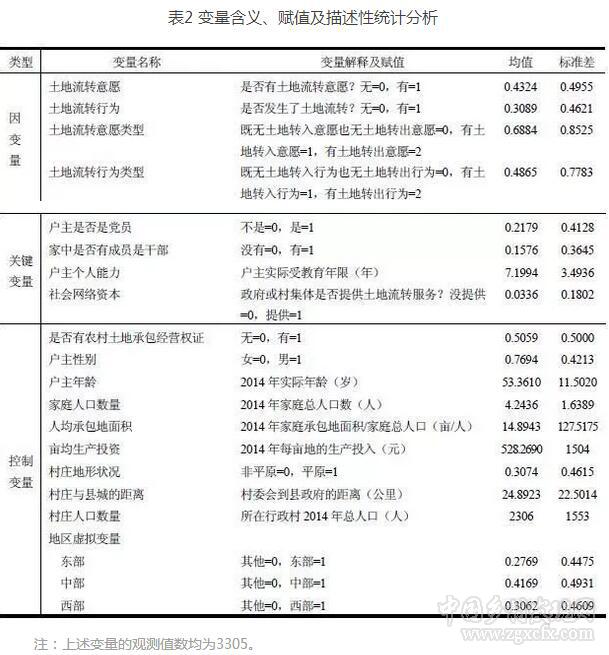

(二)變量選取與描述

1.因變量。

本文的因變量包括兩類:一是土地流轉意愿及行為,選項包括有土地流轉意愿(行為)和無土地流轉意愿(行為),是二分類變量;二是土地流轉意愿類型和行為類型,包括有土地轉入意愿(行為)、有土地轉出意愿(行為)、既無土地轉入意愿(行為)也無土地轉出意愿(行為)3種,是多分類離散變量。

2.關鍵變量。

本文以戶主是否是黨員和家中是否有成員是干部來識別農戶的政治身份,用戶主受教育年限和政府或村集體是否提供土地流轉服務來分別測量戶主的個人能力、農戶的社會網絡資本。同時,家中是否有成員是干部也能夠在一定程度上反映出農戶是否有權力優勢。權力優勢的作用機制中,戶主的個人能力及農戶的社會網絡資本可能發揮著中介作用。戶主是否是黨員和戶主受教育年限的交互項、家中是否有成員是干部和戶主受教育年限的交互項可以用來識別有政治身份的農戶是否通過戶主個人能力對土地流轉意愿及行為產生影響;戶主是否是黨員和政府或村集體是否提供土地流轉服務的交互項、家中是否有成員是干部和政府或村集體是否提供土地流轉服務的交互項可以識別有政治身份的農戶在土地流轉中對社會網絡資本的應用情況。

個人能力在現實生活中很難被衡量,但它與受教育年限密不可分(岳希明等,2010)已成為學界共識。按照多數學者的做法,個人能力可用受教育年限來測量。由于戶主在家庭決策中有重要作用,本文用戶主受教育年限來測量戶主的個人能力。需要說明的是,政治身份變量與個人能力變量間可能有一定的相關性,導致出現多重共線性問題。因此,在模型估計之前,本文對變量進行相關性檢驗,并計算方差膨脹因子,以檢驗變量之間是否存在多重共線性。

農戶的社會網絡資本狀況同樣也較難識別。Flap and De Graaf(1986)指出,可以用社會網絡資源的提供情況來衡量社會網絡資本狀況。結合前文對于社會網絡資本的定義,農戶可以利用其所屬組織或自身的人際關系提供的網絡資源來流轉土地。就擁有政治身份的農戶所屬組織提供的便于土地流轉的資源來看,主要是政府或村集體所提供的土地流轉服務,盡管這種服務是面向所有農戶的,但擁有政治身份的人對其使用更有便利性。因此,用政府或村集體是否提供土地流轉服務作為衡量社會網絡資本的變量,可以較好地體現擁有政治身份的農戶對社會網絡資本的應用情況。

前文理論分析部分已指出,相比于一般黨員,干部擁有更多的權力優勢。在家庭決策中,如果納入家庭政治關系共享的觀點,家庭成員的干部身份也可能會被全體家庭成員利用。因此,本文用家中是否有成員是干部來識別家庭的權力優勢。

3.控制變量。

De Janvry et al.(2015)指出,產權保護強度能夠促進農戶的土地流轉,因此,本文在分析中引入是否有農村土地承包經營權證變量。張忠明、錢文榮(2014)和王亞楠等(2015)的研究指出,戶主性別和年齡、家庭人口數量、家庭人均承包地面積以及村莊地形、村莊人口數量也可能會對土地流轉產生影響,因此,本文也引入了這些控制變量。賀振華(2006)指出,農戶在土地上投入越多,土地也就越難進入流轉市場,因此,本文控制了畝均生產投資這一變量。此外,本文認為,村莊距離城市越近,農民的觀念和生活方式就越容易受城市的影響,農戶也越便于獲得土地流轉信息,因此,本文引入了村莊與縣城的距離變量。為降低異方差性的影響,文中對家庭人均承包地面積、畝均生產投資、村莊與縣城的距離、村莊人口數量4個變量進行取對數處理。考慮到區域間差異,在模型估計過程中還引入了地區虛擬變量。

所有變量的定義、賦值以及描述性統計分析結果見表2。

表2 變量含義、賦值及描述性統計分析

注:上述變量的觀測值數均為3305。

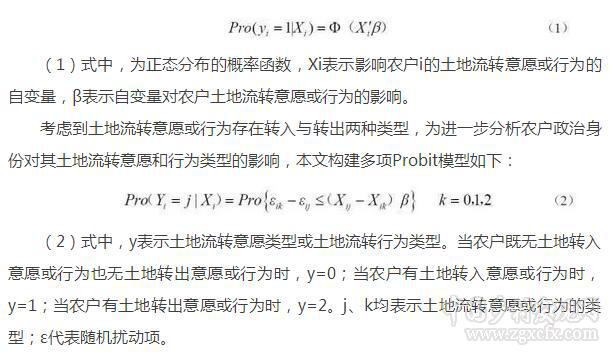

(三)研究方法

從理論上說,土地流轉意愿與土地流轉行為兩者間可能存在一定的邏輯關系,但調查結果顯示,這種邏輯關系實際上并不嚴格,因此,本文將兩者的影響因素模型分開進行估計。在本文中,土地流轉意愿與土地流轉行為都是二分類變量,設為y。當農戶有土地流轉意愿或行為時,y=1;否則,y=0。由此,構建二元Probit模型如下:

四、結果與分析

本文首先對模型可能存在的多重共線性問題進行檢驗。各變量的方差膨脹因子均小于10,表明變量之間不存在嚴重的多重共線性。文中在使用二元Probit和多項Probit模型進行估計后,為檢驗結果的穩健性,也同時用二元Logit和多項Logit模型進行估計。為節省篇幅,文中僅給出二元Probit和多項Probit模型的估計結果。

(一)戶主是否是黨員及戶主個人能力對土地流轉意愿及行為的影響

表3中方程1至方程3的估計結果顯示,戶主為黨員的農戶有土地流轉意愿的概率要高于戶主不是黨員的農戶,其有土地轉入意愿和土地轉出意愿的概率也要高于戶主不是黨員的農戶。戶主受教育年限越長,農戶有土地流轉意愿的概率越高。戶主為黨員并且受教育年限較長時,其有土地轉入意愿的概率較低,這可能與農戶職業轉變的意愿較強有關。

表3中方程4至方程6的估計結果顯示,戶主是黨員和不是黨員的兩類農戶間土地流轉行為的發生概率并無明顯差異。戶主受教育年限越長,其發生土地流轉的概率越大。這說明,戶主個人能力在農戶土地資源配置中的作用得到了發揮。戶主為黨員且受教育年限較長時,其發生土地流轉的概率較低。究其原因,與戶主不是黨員的農戶相比,戶主是黨員的農戶政治意識可能更強,也更重視保留土地經營權所體現的集體成員所應享有的權利。戶主個人能力越強,其獲取收入的渠道可能越多元,收入也可能越高,同時,受信息不對稱等因素的影響,在農戶順利實現土地流轉并獲得較高收益的難度較大時,土地承包權所體現的集體成員所應享有的權利也就更容易得到重視。這時,土地更具有“保留意義”。

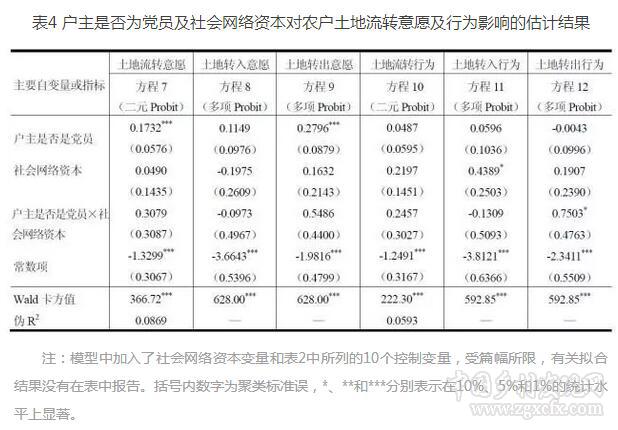

(二)戶主是否是黨員及社會網絡資本對土地流轉意愿及行為的影響

表4中方程7至方程9的估計結果顯示,政府或村集體是否提供土地流轉服務對農戶土地流轉意愿的影響并不顯著,戶主是否是黨員與這一變量的交互項對土地流轉意愿的影響也不顯著。對于戶主是黨員的農戶來說,政府或村集體提供土地流轉服務在短期內不足以改變其原本的土地流轉意愿,他們更可能根據自家實際情況來確定土地流轉意愿。

表4中方程10至方程12的估計結果顯示,政府或村集體提供土地流轉服務擴展了農戶的社會網絡資本,提供這種服務的村莊中農戶土地轉入行為的發生概率要高于未提供這種服務的村莊中農戶土地轉入行為的發生概率。政府或村集體提供土地流轉服務提升了農戶土地轉入行為的發生概率,同時也提升了戶主是黨員的農戶轉出土地的概率。這說明,政府或村集體提供土地流轉服務發揮了對市場的有效引導作用,僅戶主是黨員的農戶在土地轉出中顯著得益于政府或村集體提供的土地流轉服務,這在一定程度上也反映出土地流轉服務未能實現普惠性,僅使部分農戶受益。

對比發現,政府或村集體提供土地流轉服務并未影響農戶的土地轉入意愿,卻提升了農戶土地轉入行為的發生概率。這說明,提供土地流轉服務不足以改變農戶原本的土地轉入意愿,卻在一定程度上發揮了有效引導土地流轉市場的作用。提供土地流轉服務僅提升了農戶轉入土地行為的發生概率而未提升農戶轉出土地行為的發生概率,也證實了土地流轉服務所發揮的市場引導作用。

(三)家中是否有成員是干部對農戶土地流轉意愿及行為的影響

依據前文的理論分析,家中有成員是干部的農戶更具有權力優勢,在土地流轉過程中,這種權力優勢發揮作用的途徑與黨員身份發揮作用的途徑類似。

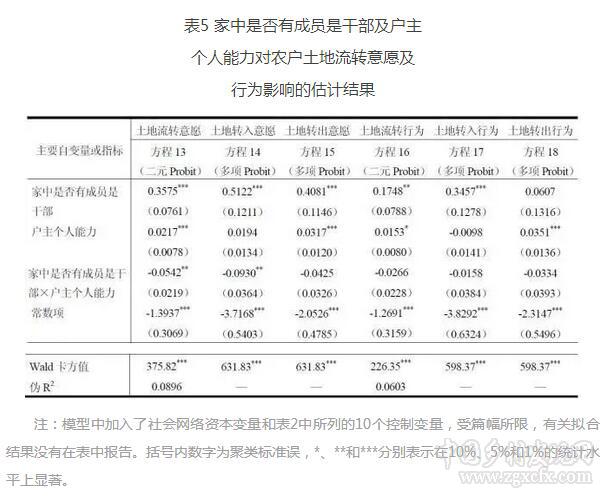

從實證分析結果(見表5中方程13至方程15)看,整體上,家中有成員是干部的農戶,其有土地流轉意愿的概率要高于家中沒有成員是干部的農戶。家中是否有成員是干部和戶主個人能力的交互項對土地流轉意愿影響顯著,這一結果與表3中戶主是否是黨員和戶主個人能力的交互項對土地流轉意愿影響的估計結果有不同。其主要原因可能是,對于家中有成員是干部的農戶,戶主受教育年限越長,其家庭成員職業轉變的可能性越大。

表5中方程16至方程18的估計結果顯示,家中有成員是干部的農戶,其土地流轉行為的發生概率要高于家中沒有成員是干部的農戶,戶主個人能力在土地流轉中所發揮的作用與上文的檢驗結果是一致的,但家中是否有成員是干部和戶主個人能力的交互項對農戶土地流轉行為的影響并不顯著。其原因在于,在家庭土地流轉決策過程中,作為干部的家庭成員可能擁有更多的話語權,但他并未通過戶主去影響家庭的土地流轉決策,而是直接對家庭的土地流轉行為產生影響。

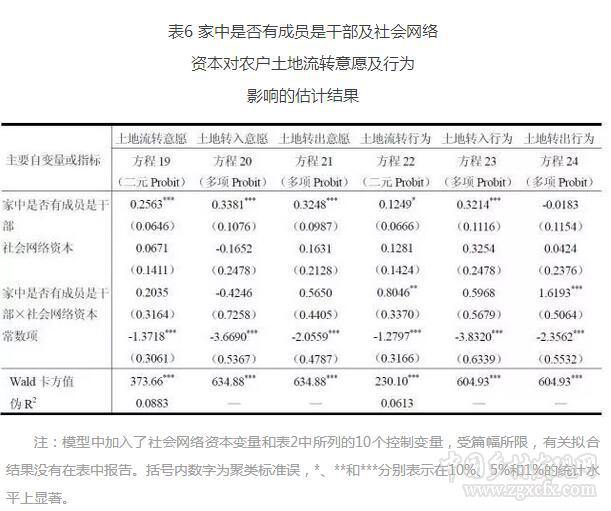

從表6中方程19至方程21的估計結果來看,本文得到了與表4中估計結果所體現的類似結論。對家中有成員是干部的農戶來說,其對社會網絡資本的應用尚不足以在短期內影響其土地流轉意愿,他們更可能根據自家的實際情況來形成土地流轉意愿。

表6中方程22至方程24的估計結果顯示,家中有成員是干部的農戶對社會網絡資本的應用提升了其土地流轉行為的發生概率,這僅在土地轉出行為中表現明顯。究其原因,在土地流轉需求小于其供給時,順利轉出土地的難度較大,家中有成員是干部的農戶在土地轉出過程中應用社會網絡資本,正是其政治身份發揮作用的體現。與戶主是黨員的農戶不同的是,家中是否有成員是干部與社會網絡資本的交互項對土地流轉行為影響顯著。這也說明了干部的權力優勢得到了發揮,假說3得到了部分證實。

為避免上述估計結果存在遺漏關鍵變量的問題,本文試圖將戶主是否是黨員變量和家中是否有成員是干部變量同時納入模型中進行估計,由于存在戶主是黨員且家中有成員是干部的農戶,這樣容易產生多重共線性問題。因此,在穩健性檢驗時,本文將這兩類農戶合并為一類,并在模型中加入表2中所有關鍵變量和控制變量。與上文的估計結果相比,穩健性檢驗中得到的估計結果在變量的顯著性狀況和影響方向上是一致的。

五、研究結論

本文使用中國28個省份3305戶農戶的調查數據就政治身份對農戶的土地流轉意愿及行為的影響進行了研究。結果表明:第一,整體來看,政治身份是影響農戶土地流轉意愿及行為的重要因素。戶主是黨員的農戶有土地流轉意愿的概率要高于戶主不是黨員的農戶,但土地流轉行為的發生概率在兩類農戶之間沒有明顯差異;家中有成員是干部的農戶,其有土地流轉意愿的概率和土地流轉行為的發生概率都要高于家中沒有成員是干部的農戶。第二,戶主的個人能力、對社會網絡資本的應用以及權力優勢的發揮是政治身份影響農戶土地流轉意愿及行為的重要途徑。對于擁有政治身份的農戶來說,戶主的個人能力越強,其有土地流轉意愿的概率越低,但在實際的土地流轉行為中,家中的干部成員并不會通過戶主來影響家庭土地流轉決策,而是直接影響家庭的土地流轉行為;擁有政治身份的農戶在土地轉出的過程中能夠應用社會網絡資本;與戶主是黨員的農戶相比,家中有成員是干部的農戶在土地流轉中對社會網絡資本的應用更加充分,其權力優勢特征明顯。

本文的研究發現具有重要的經濟和政策含義。政治身份所帶來的差異在鄉村社會中十分明顯。可以認定,在鄉村社會,政治身份相同的農戶在土地流轉中的行為具有一定的類似性:一方面,對于擁有政治身份的農戶來說,戶主個人能力的提升使他們更重視土地的“保留意義”;另一方面,在土地流轉過程中,這類農戶又能積極應用社會網絡資本,家中有成員是干部的農戶在這方面表現得更為突出,政治身份帶來了明顯的權力優勢。因此,在當前的農村土地制度改革中,應當防止政治身份差異所引起的階層固化,避免鄉村社會的發展陷入割裂之中。同時,應確保土地流轉政策應用的普惠性,警惕并避免相關政策的實施使鄉村社會產生分化現象。

參考文獻和注釋:略

作者簡介:付振奇,華中師范大學中國農村研究院博士研究生;陳淑云,華中師范大學經濟與工商管理學院教授

中國鄉村發現網轉自:《中國農村觀察》2017年第5期,第130-144頁

(掃一掃,更多精彩內容!)