摘要:行政區劃對國家行政管理有著重要影響。通過對“無轄縣城市”的類型學分析,以及對縣、市、區這三種縣級行政區劃主要形式的比較,進一步探究了撤縣設區的制度動因,并對改革開放以來40年的撤縣設區進行了回顧與反思:撤縣設區與城市化應相互良性促進,并兼顧極化效應與擴散效應的平衡;撤縣設區與區域一體化提高了中心城市的首位度,有利于區域的整體長遠發展;撤縣設區是城市化發展的重要工具,但需防止其被工具化使用,要逼制大城市“攤大餅”沖動,形成集約式的城市化發展模式。

關鍵詞:行政體制;行政區劃;行政區劃調整;撤縣設區;城市化;區域協調發展

一、撤縣設區問題的歷史背景及研究緣起

行政區劃是國家為實現有效行政管理而對所管理的行政區域進行劃分的產物。作為政權建設和政府管理的重要手段,行政區劃是國家權力再分配的基本框架,也是地方政府權力機構設置的基礎。在一個領土廣袤、人口眾多、區域差異巨大、政府層級龐雜的單一制大國,科學的多級行政區劃體制能夠有效平衡一統體制與有效治理之間的矛盾。“郡縣治,天下安。”縣作為中國國家治理最為基層的行政單位,對于維護國家穩定具有重要意義。作為中國最古老的行政區劃建制,縣制的濫觴可追溯至周代“縣”最初指周天子的食邑《說文解字》中對“縣”的解釋即為“天子畿內,縣也”。晉平公14年(公元前544年)設立的絳縣是當前文獻資料中能夠找到的最早的縣治設置。隨著秦朝完成大一統并在全國范圍內實施郡縣制,縣作為中國行政區劃基本單元的地位得以確立并延續至今。

城市是隨著人口不斷集聚而形成的區域系統。在中國古代“城”與“市”不同“市”形成于生產力發展基礎上產生的商品交換,從最初每月固定的商品交換集散地,到常態化的生產分工與商品交換的形成“市”作為人流、物流與資金流的樞紐,逐步成為國家政治、經濟的中心。為了防御來自游牧民族的征伐,同時亦為了應對農耕民族內部之間的相互侵擾,為保護“市”而建立的“城”逐步形成“城”與“市”在功能性層面的結合,造就了中國古代城市的基本格局。直至我國近代的早期,大部分城市仍以城墻為界,從而形塑了“城市”與“鄉村”的二元結構。但與此同時,以上海為代表的近代開塢城市則開啟了城市發展的新階段——殖民者在城墻外先后建立的“租界”,極大地拓展了傳統城市的范圍,使大城市治理這一新的議題擺在了城市管理者的面前。民國時期,城市政區在行政區劃方面作了多樣化的探索:廣州、北平等地出現的“城市警區”,成為了現代市轄區的雛形;以上海為代表的租界,有著租界內部的特殊行政分區;以長春(時偽滿洲國稱之為“新京”)為代表的淪陷區,采用了侵略國的行政區劃模式,將城市劃分為若干“市街區”與“農村區”。但總體而言,民國時期并未形成現代意義上的市轄區。

新中國成立后,大部分城市在解放初期沿用了舊有的警區劃分,不少大城市在解放初期的分區名稱甚至以數字編號。隨后,城市的行政區劃經歷了較為復雜且密集的調整。市轄區作為城市政府的二級政府,其法律地位源于1954年制定的《中華人民共和國憲法》。《憲法》第五十三條規定:中華人民共和國的行政區域劃分如下:(一)全國分為省、自治區、直轄市;(二)省、自治區分為自治州、縣、自治縣、市;(三)縣、自治縣分為鄉、民族鄉、鎮。直轄市和較大的市分為區。自治州分為縣、自治縣、市。自治區、自治州、自治縣都是民族自治地方。《憲法》第五十四條進一步規定:省、直轄市、縣、市、市轄區、鄉、民族鄉、鎮設立人民代表大會和人民委員會(即人民政府)。上述兩條規定正式確立了市轄區作為市級政府的二級政府建制地位。

1949-1958年間,我國經歷了一波快速的城鎮化發展時期,特別是隨著《中蘇友好同盟互助條約》的簽訂,以及蘇聯援建我國“一五”計劃的實施,城市開始大量吸納農村人口并將其轉變為產業工人。城市化的過度推進以及城市人口的快速增加,使城鄉之間的糧食關系變得高度緊張。當時的一則資料可以說明這一困境及政府的態度——“社會主義國家力求避免人口過多集中到城市,這和資本主義國家對待這一問題的態度是不同的”。為了緩解三年困難時期城市商品糧供應的壓力,并扭轉前期城市化過度推進帶來的負面影響《戶口登記條例》《關于勸止農民盲目流入城市的指示》《關于當前城市工作若干問題的指示》等一系列文件相繼頒布或從嚴實施。隨后,作為控制城市人口及規模的“上山下鄉”政策進一步控制了城市化規模的擴張。此時,在行政區劃層面“撤縣設區”未能成為一項決策議題進入決策者的視野。

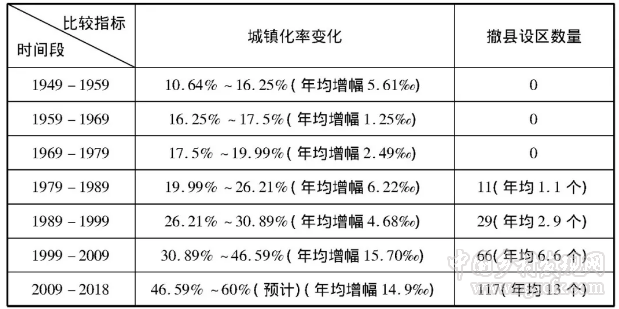

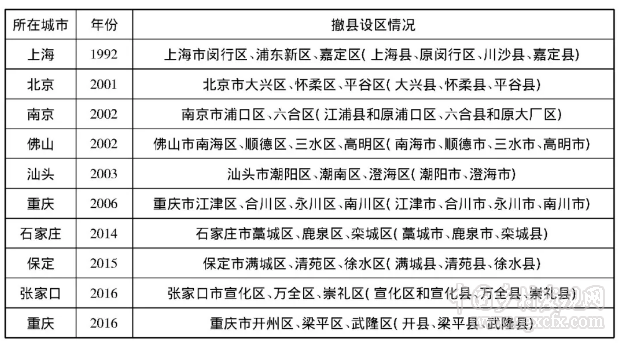

改革開放以來城鎮化的高速發展,催生了“撤縣設區”的熱潮。表1以新中國成立以來每十年為一個階段加以劃分,比較了城鎮化率的變化與撤縣設區數量的變化,從中不難看出,改革開放前,撤縣設區并未開始實施,而隨著改革開放以來城鎮化率的迅速提高,撤縣設區的數量也呈現出了同步快速提升的態勢。

表1新中國成立以來城鎮化率變化與撤縣設區數量比較

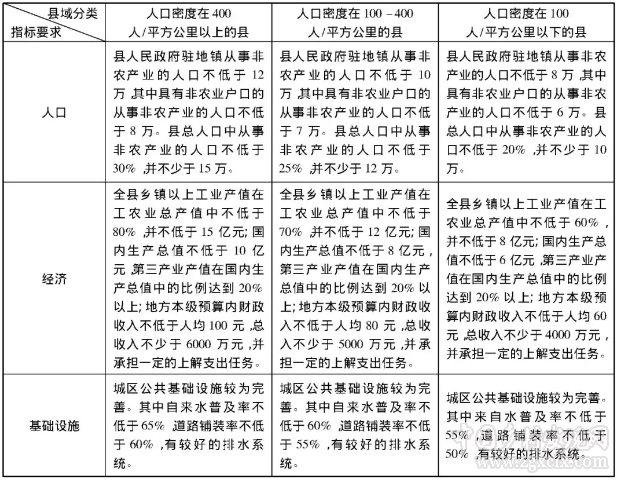

對于地方政府而言,推動轄區城市化的成果,在一個側面上可以反映在屬地政府的名稱之上。相較于“縣”而言“市”和“區”意味著其城市化水平要優于縣域。與此同時,國務院于1986年批轉了民政部《關于調整設市標準和市領導縣條件報告的通知》,該通知明確了設市和撤縣設市的標準。因而,在城鎮化初期,地方政府較多地選擇了“撤縣設市”的發展模式,如義烏、桐鄉等縣級市均是在這一時期調整設立的。隨著地方政府“撤縣設市”熱情的高漲,1993年,國務院批轉了民政部《關于調整設市標準的報告》,明確以人口密度標準就三類縣域撤縣設市的標準作出了規定,如表2所示。

隨著撤縣設市標準的規范化,截至1998年底,我國縣級市數量達到437個,其中80%均為“撤縣設市”的產物。由于假性城市化、占用耕地及城市過快發展中出現的問題,國務院曾于1994年緊急叫停撤縣設市,并于1997年正式凍結撤縣設市的進程。

與此同時,隨著分稅制改革的進一步深化,中央與地方政府間的財政分配關系進一步扭曲,地方政府的財政收入來源日漸趨緊。而市轄區相較于縣(市),因其具有能夠更直接地充實市級財政的來源,并在城市化的進程中進一步為“土地財政”提供資金支持的特性,使得“撤縣設區”作為“撤縣設市”的替代性方案為廣大中心城市所接受。相較于“撒胡椒面”式的分散城市化,做大做強中心城市的虹吸效應,可以進一步擴大中心城市的影響力,并能創造基于擴散效應反哺周邊地區的可能性,使得“撤縣設區”迅速成為實現各地級市擴張沖動的首選方案。

近年來,針對地方行政區劃改革領域的研究多集中于“省管縣”與“市管縣”層面,對“撤縣設區”這一主題的研究相對較少。這一領域高被引文章的研究主題集中在以下幾個方面:—是城市規劃學與經濟地理學的相關研究,該領域的研究主要為實證進路,如基于江寧、丹徒、銅山、六合、鹽都、浙江等案例的分析。二是基于政治學與公共管理學進路的研究,該領域的研究側重于宏觀描述、機制分析與政策建議。但相關研究缺乏系統性的總體梳理,為此,本文將基于改革開放40年的撤縣設區進程對這一問題的相關實踐進行系統性的回顧,進而對撤縣設區議題展開深入的反思與評論。

表2《關于調整設市標準的報告》中規定的撤縣設市標準

二、我國撤縣設區實踐的基本概況

(一)時間與數量變化

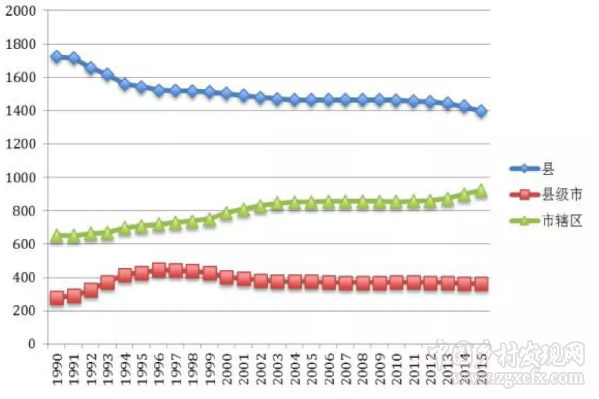

我國行政區劃的調整經過了切塊設市、整縣改市、地市合并、撤縣設市、撤縣設區等階段,縣、縣級市與市轄區三者的數量也隨著政策的變化而增減。從總體上看,我國市轄區的數量不斷上升,縣的數量不斷下降,而縣級市的數量則先快速上升隨后緩慢下降。

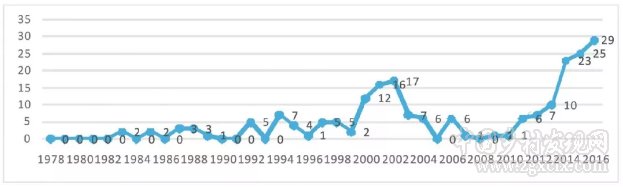

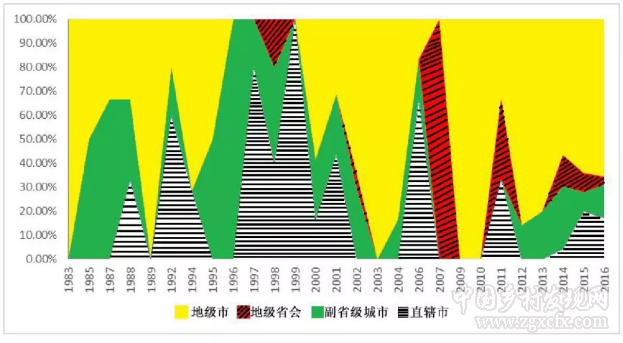

從時間和數量變化上看,改革開放至今,撤縣設區的改革持續推進,但并非處于一直上升的過程,而是經歷了幾個由增長到回落的階段。從圖1可以看出,改革開放以來,撤縣設區的實踐在2000年左右迎來了第一波小高潮,在隨后的三年里,撤縣設區數量呈現爆發式增長態勢,直至2003年回落走低;而另一個明顯的節點在2011年,自該年起,撤縣設區數量迎來了新一輪的爆發增長,且撤縣設區的數量遠遠超過了2000年之后的第一波高潮。不難看出,2000年和2011年成為了整個撤縣設區政策歷程中的兩個重要時間節點,那么,是何種政策原因導致了撤縣設區數量的激增與周期性變化呢?

圖1 1978-2016年我國撤縣設區的數量變化

資料來源:根據中國行政區劃網(http://www.xzqh.org)數據整理

圖2 1990-2015年我國縣、縣級市、市轄區的數量變化

資料來源:根據中華人民共和國國家統計局(http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01)數據整理

20世紀90年代初期,我國撤縣設區的實踐相對零散,主要原因是各地都在實行大規模的“撤縣改市”政策,此時,我國的縣級市數量不斷增加(見圖2),大多數縣由此升級為縣級市。此外,1993年的《政府工作報告》再次明確了“地市合并”的市管縣體制,因此撤縣設區的實踐相對較少。直到第一個轉折點前的1997年,撤縣改市政策被中央叫停,縣級市的數量開始趨于穩定并緩慢下降。面對大城市急待發展與擴張的沖動,撤縣設區的政策選擇很好地契合了這一需求,并成為大都市區發展的可行策略。由此,撤縣設區的實踐逐漸進入高峰期,但撤縣設區在2002年達到最高點之后又開始下降,并在2008年前后近乎停滯。第二個轉折點發生在2011年,此輪撤縣設區的實踐呈現出爆發式增長的態勢。2009年,財政部在《關于推進省直接管理縣財政改革的意見》中強調,改革的總體目標是在2012年底之前在除民族自治地區之外的省市地區進行全面的省直接管理縣財政改革。官方統計數據也表明,在2010年下半年之前,全國已在27個省970個縣推行了省直管縣財政體制。財政省管縣意味著縣級財政由原來的市級管理轉變為省級統籌,改革的初衷是為了“強縣擴權”但事實上卻極大地削弱了地級市的財政能力,由此,地級市在巨大的財政壓力下引發了第二輪強大的撤縣設區沖動。

(二)空間與強度變化

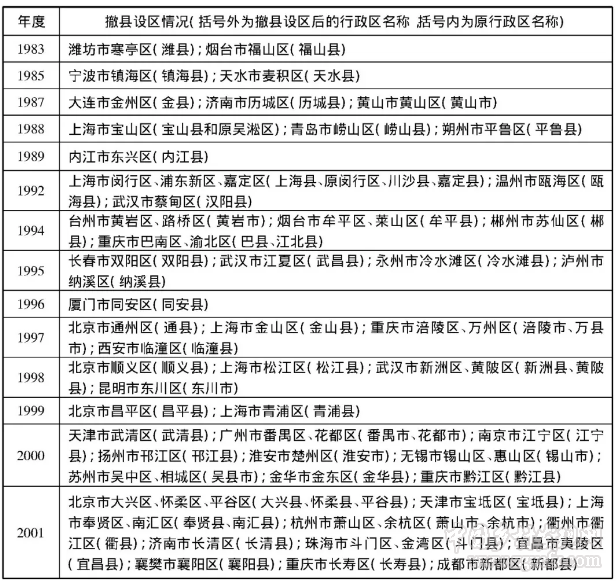

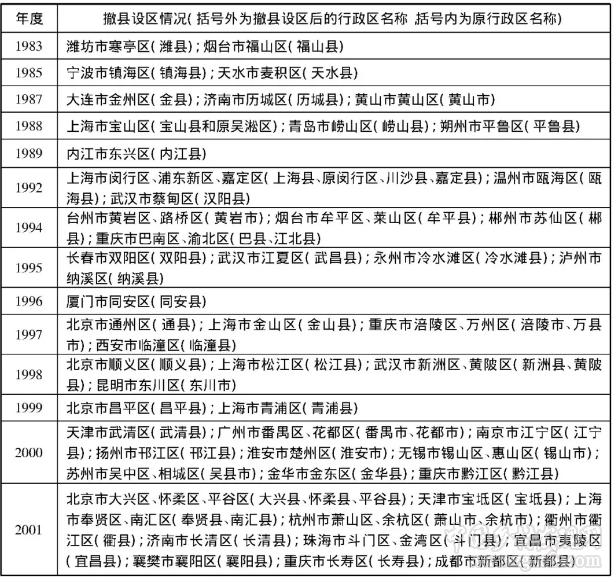

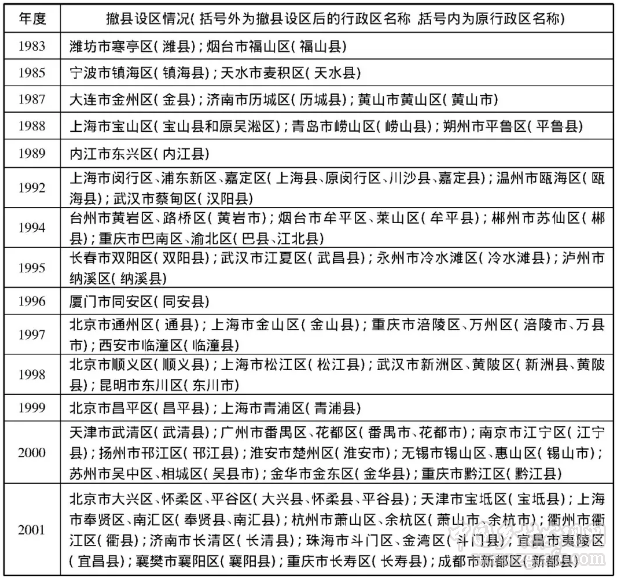

表3呈現了1978-2018年我國撤縣設區的基本概貌。不難看出,在東、中、西部以及直轄市、副省級城市、省會城市乃至普通地級市,均有撤縣設區的實踐案例,這也從側面說明我國城市化水平的整體提高。

表3 1978-2017年我國撤縣設區概況

資料來源:根據中國行政區劃網(http://www.xzqh.org)和中華人民共和國中央人民政府網(www.gov.cn)數據整理,部分資料的整理與核對參考了該文:殷潔,羅小龍:《從撤縣設區到區界重組——我國區縣級行政區劃調整的新趨勢》,載于《城市規劃》2013年第6期。

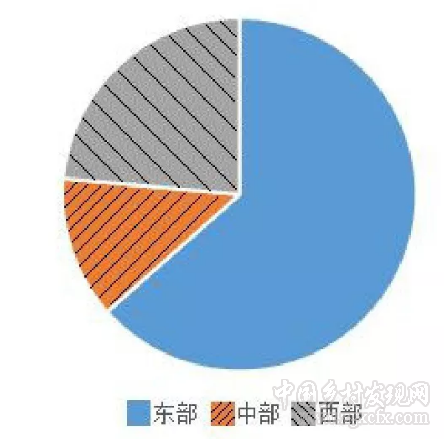

通過整理我國撤縣設區的案例并將其按東、中、西部分類,可以發現,東部城市撤縣設區的數量遠高于西部與中部城市(如圖3所示)。

圖3撤縣設區在東、中、西部地區分布

資料來源:根據中國行政區劃網(http://www.xzqh.org)和中華人民共和國中央人民政府網(www.gov.cn)數據整理

而在撤縣設區強度方面,相較于普通地級市,直轄市、副省級城市與省會城市的撤縣設區更為頻繁(見圖4):

圖4直轄市、副省級城市、省會城市撤縣設區數量占總數比例

資料來源:根據中國行政區劃網(http://www.xzqh.org)和中華人民共和國中央人民政府網(www.gov.cn)數據整理;未進行撤縣設區的年份沒有計入圖中

如圖4所示,從整體比例上看,直轄市、副省級城市與省會城市的撤縣設區案例占到了很大比例,但總體趨勢在趨于穩定并逐步縮小,這表明直轄市、副省級城市與省會城市撤縣設區時間相對較早、強度較大,撤縣設區的重心開始轉向蓬勃發展的二、三線城市,特別是崛起中的普通地級市。這表明,經過40年的改革開放,我國城市化總體上突破了以大城市與中心城市為主的第一階段,開始轉向全面城市化與區域協調發展的深化階段。

三、撤縣設區的類型學分析:基于無轄縣城市的比較

當前我國地市級政府總共有343個,包括303個地級市(含臺灣省轄市)、0個自治州、7個地區和3個盟。與此同時,4個直轄市與2個特別行政區亦屬于城市政區的范疇(雖然其級別相當于省級行政單位)。在這349個“地市行政區”中,隨著撤縣設區的推進,已有22個市完全沒有下轄縣級建制,成為了“無轄縣城市”它們分別是:北京、天津、上海、廣州、深圳、武漢、南京、廈門、珠海、佛山、海口、三亞、烏海、克拉瑪依、鄂州、香港、澳門、東莞、中山、三沙、儋州、嘉峪關。可以將這22個市分為6類:

第一類:香港、澳門,共2個城市,這兩個城市均系特別行政區。特別行政區的內部行政區劃受《基本法》約束。當前,香港行政區劃將香港特別行政區劃分為18個區。澳門行政區劃將澳門特別行政區劃分為7個“堂區”,雖然特別行政區的行政區劃體制與內地有異,但兩地高度城市化的發展現狀表明,特別行政區同樣達到了“無轄縣城市”的水準。

第二類:北京、天津、上海,共3個城市,這三個城市均為直轄市。直轄市的設置源于民國時期的《市組織法》,最初稱作“院轄市”。將某一城市設置為直轄市,通常意味著這一城市在國內的政治、經濟等領域有著特殊的地位與作用。北京、天津、上海作為新中國最早設置的三個直轄市,在國內的各大城市中,其城市化發展程度處于相對較高的水平。改革開放以來,北京、天津、上海的城市化水平得到了快速提升,隨著2015年北京將密云縣改為密云區,2016年天津將薊縣改為薊州區,同年上海將崇明縣改為崇明區,至此,北京、天津、上海均成為直轄市中的“無轄縣城市”。

第三類:廣州、深圳、武漢、南京、廈門,共5個城市,這五個城市均系副省級城市。其中廣州、武漢、南京屬于省會城市,同時也是該省的中心城市,深圳、廈門屬于經濟特區城市,同時也是該省的“雙中心城市”之一。這類城市雖然在行政層級上僅次于京津滬三個直轄市,但它們也多是所在區域的經濟中心城市,其城市化發展有著良好的歷史基礎與現實條件。這5個城市分別于上世紀90年代至本世紀初相繼完成行政區劃全域內的撤縣設區:深圳于1992年撤銷寶安縣,設立寶安區和龍崗區;廈門于1997年撤銷同安縣,設立同安區;武漢于1998年撤銷黃陂縣、新洲縣,設立黃陂區、新洲區;南京于2013年撤銷溧水縣、高淳縣,設立溧水區、高淳區;廣州于2014年撤銷從化市、增城市,設立從化區、增城區。但相較于第二類城市,第三類城市受其行政級別與行政區面積的限制,發展仍不均衡,部分已撤縣設區的郊區與主城區的融合程度較低,部分郊區的撤縣設區因進程過快受到學術界與實務界的質疑,如廈門的同安、翔安(后由同安區析出),武漢的黃陂、新洲,南京的溧水、高淳,廣州的從化、增城,這些遠郊區與中心城區的聯系過于松散,且上述遠郊區中的部分地區城市化率仍較低。表4比較了這些遠郊區下轄行政區劃分布情況,從中明顯看到,所選案例在完成撤縣設區后,其下轄街道數(代表城市化水平較高)僅占下級行政區劃總量的一半左右,遠低于核心城區90%以上甚至100%的街道設置率。由此可見,第三類城市的真實城鎮化水平仍有待提高,如何擺脫“設區”表象后的內生“不協調”,亟需這些遠郊區作出進一步的探索,并積極與主城區進行規劃、產業與人口的融合,真正推動作為區域中心性城市的所在副省級城市的一體化進程,并鞏固其區域中心地位,進而發揮其輻射帶動作用。

表4部分遠郊區下轄行政區劃分布情況

資料來源:作者根據官方網站數據整理并計算

第四類:珠海、佛山、海口、三亞,共4個城市,這四個城市均系泛珠三角地區的經濟發達城市。與第三類城市不同,第四類城市在行政級別方面與普通地級市無異。作為普通地級市,上述4個城市之所以在城市化層面取得了較快的發展,離不開其所處的特殊地理環境。珠海與佛山位于粵港澳大灣區核心區。大灣區的8個核心城市——廣州、深圳、香港、澳門、珠海、佛山、東莞、中山均已成為無轄縣城市,表明珠三角作為大灣區的核心區,其經濟發展、人口與產業集聚以及城市化都達到了較高水平。海口與三亞位于海南省,具有旅游城市的特征,其管轄面積小、經濟發展水平較高,具備城市化及撤縣設區的有利條件,因而成為了無轄縣城市。總體而言,第四類城市代表著普通地級市在城市化過程中的發展方向,即走區域協同發展的連片城市化或第三產業等特色產業帶動下的城市化道路。

第五類:烏海、克拉瑪依、鄂州,共3個城市,這三個城市均系治理規模較小的城市,其面積分別為1754、7733、1594平方公里,人口分別為56.11萬、45萬、107.69萬人,這些城市分設為3-4個市轄區。不難看出,第五類城市的面積與人口規模有限,相對于較大規模的普通地級市,其承載的農業功能有限,因而,可以相對集中地發展工業產業,且產業發展水平相對高于大面積的地級行政單位,由此,這類城市以其“小而精”成為了“無轄縣城市”的一員。但需要注意的是,第五類城市的行政區劃相對偏小,行政區劃的設置需要兼顧管理幅度與管理成本的平衡。我國地級行政區劃與縣級行政區劃的平均面積分別為28700平方公里與3367平方公里,即使考慮到新疆、西藏、青海、內蒙古等行政區劃相對稀疏的特殊情況,第五類城市的行政區劃面積仍然偏小。以鄂州為例,鄂州的人口、面積與二級行政區劃數分別相當于湖北省地級行政區平均水平的23.72%、11.14%與37.86%,因此,第五類無轄縣城市并不具有普遍意義上的代表性,對其行政區劃的設置仍需進行系統性的再評估。

第六類:東莞、中山、三沙、儋州、嘉峪關,共5個城市,這五個城市實行市直管鄉鎮(街道)體制,不設市轄區,俗稱“直筒子市”。這五個城市成為“無轄縣城市”有著體制上的特殊性,屬于行政區劃設置的例外情況,在此不做過多討論。但是,在有條件的地區探索市直管鄉鎮(街道)體制,這為第五類無轄縣城市的體制轉型提供了一種可供選擇的方案。

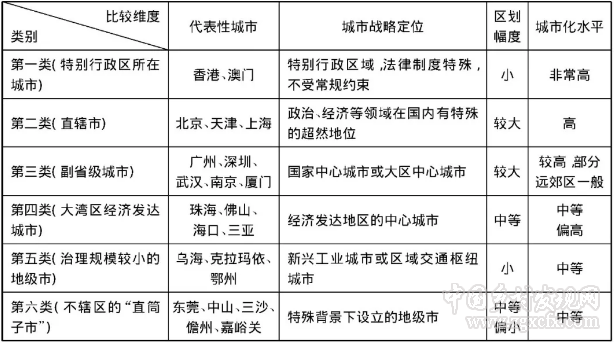

需要提及的是,濟源、天門、仙桃、潛江這4個省管市是行政區劃改革特殊時期的產物。它們的行政級別被確定為副地級,屬于省直管,享有地級行政管理權限,其轄區規模介于縣級市與地級市之間,與第五類城市規模相近,但不屬于法律意義上“設區的市”的范疇,因此在這里亦不贅述。總體而言,這六類無轄縣城市在城市戰略定位、區劃幅度、城市化水平等方面都有著顯著的不同,表5對這六類城市進行了系統性的比較。

表5六類無轄縣城市的比較

四、撤縣設區的制度動因:基于縣、縣級市與市轄區的行政體制比較

通過對我國撤縣設區的全貌加以梳理可以發現,相對于西部地區、經濟后發地區或普通地級城市,東部地區、經濟較為發達或高行政級別的城市更多地實現了撤縣設區。近年來,撤縣設區的實踐呈現出加速趨勢,部分城市甚至單次同時撤銷多個縣市(見表6)。因此,對撤縣設區的制度性動因的分析便顯得尤為必要。為了深入分析這一問題,有必要從體制層面加以比較,比較的核心則涉及縣級行政單位的三種基本形式一縣、縣級市與市轄區。

表6單次撤縣設區涉及3個及以上縣(市、區)的城市

《中華人民共和國憲法》第三十條規定,我國行政區域劃分為省、自治區、直轄市;省、自治區分為自治州、縣、自治縣、市;縣、自治縣分為鄉、民族鄉、鎮;直轄市和較大的市分為區、縣;自治州分為縣、自治縣、市。然而,隨著工業化的發展與城市化步伐的加快,我國的行政區劃也在經濟社會發展的過程中不斷進行著調整,縣級市即產生于這樣的背景之下。“市”作為城市型行政單位的基本單元,是世界范圍內的通例。在“市”域范圍內,非農業人口占比大,居民主要以從事第二產業與第三產業為主。伴隨著城市郊區的不斷擴大,市制也在發生著一系列的變化。為了區別于廣域型行政建制,一些行政建制改為了其他的建制名,縣級市就是如此。1979年,珠海、深圳、樂山最早采取了撤縣設市的模式;1983年地級行政區劃改革以后,撤縣設市不斷增加,縣級市的數量不斷增多。在新標準出臺前,縣級市的設立標準依舊參照《國務院批轉民政部關于調整設市標準報告的通知》(國發〔1993〕38號),本文表2中對縣級市的設立標準已有詳細的梳理。

市轄區則是設置在城市地區的、與縣同級別的城市基層行政建制,它同樣也是城市的組成部分。地方組織法規定了市轄區在本行政區域內擁有經濟、計劃、城建、社會事務等行政管理權限,但實際上,區是城市不可分割的一部分,市轄區與該區所在的市“同城而治”市轄區所應承擔的職責在很大程度上取決于市對區的需要,相對于市而言,市轄區只具有相對有限的獨立性。地級市在社會經濟發展決策等方面仍對市轄區有著制約,因此,縣或縣級市與市轄區相比,職權更加獨立。但是從市轄區的設立標準與特性來看,與縣或縣級市相比,市轄區是城市的核心組成部分和區域發展中心,居民主要為城鎮人口,城市化水平較高,經濟相對發達,人口密度相對較高,第三產業占比較高。

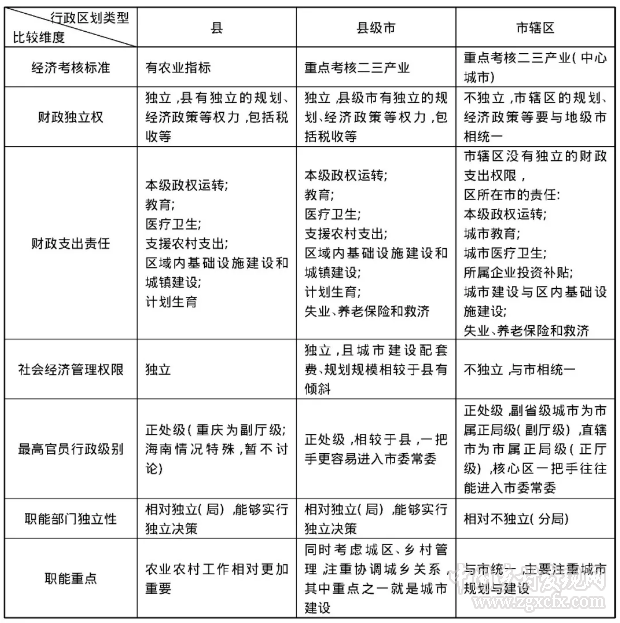

結合縣、縣級市與市轄區的設立標準,以及憲法、地方組織法等規定,可以從經濟考核標準、財政獨立權、財政支出責任、社會經濟管理權限、最高官員行政級別、職能部門獨立性與職能重點等維度對三者進行比較(見表7)。

表7縣、縣級市、市轄區的橫向比較

從表7不難看出,縣、縣級市與市轄區除了有著設立標準上的差異以及設立標準所體現出的城市化水平等方面的基礎差異外,在官員績效重點考核標準、職能重點、職能部門獨立性、財政獨立權、土地審批權、社會經濟管理權限等方面有著明顯的差異。

一是產業結構方面。縣、縣級市、市轄區的設立標準,涉及到人口職業、產業結構、基礎設施建設等城市化水平指標,不同程度的城市化水平也意味著縣、縣級市、市轄區的職能重點存在差異。縣的城市化水平在三者中最低,農業人口占比大,第一產業占比大,職能重點在鄉村,經濟發展和考核的重點也在第一產業。設立縣級市需要縣的發展達到一定標準,所以,相較于縣,縣級市的城市化進程更快,經濟發展水平更高,需要同時考慮城區、鄉村管理,注重協調城鄉關系,同時兼顧三次產業的綜合考核,但重點側重于二三產業。市轄區作為市的一部分,城市化水平最高,職能重點在城市規劃建設等方面,經濟考核重點基本聚焦于二三產業。

二是財政方面。我國在憲法中明確規定了縣級以上地方各級人民政府依照法律規定所擁有的權限,加上目前普遍實行的省直管縣財政體制,縣財政不經過市而由省直接管理,因此,縣與縣級市都具有較為獨立的財政權。而市轄區作為市的組成部分,區級財政自然也屬于市財政的組成部分,所以,市轄區的財政權并不獨立。財政方面的差異還體現在不同層級政府財政支出責任不同方面,縣級市與縣的財政支出責任相似,但縣級市比縣多了負責社會保險救濟方面的內容;而區相較于縣和縣級市并沒有獨立的財政支出權限,但作為市的組成部分,與市一致,支出責任少了農村建設部分,主要集中于城市管理建設方面,這也側面反映了縣、縣級市與市轄區之間職能重點和發展方向的差異。

三是管理權限方面。包括社會經濟管理權限、土地規劃利用、決策權等方面,這是由我國行政區劃層級決定的。如《中華人民共和國土地管理法》第三章土地利用總體規劃中,就明確指出了下級土地利用總體規劃應該根據上一級土地利用總體規劃編制,這也就是說地方政府用地必須參照上一級政府作出的規劃和標準,包括上一級政府對建設用地、耕地保有量確定的控制指標等。由于省直管縣改革的推廣,縣、縣級市大多直接受到省管理控制,而市轄區則順應市的統一規劃,缺少自主發展的權力。

五、回顧與思考:改革開放40年撤縣設區的得失與反思

回顧改革開放以來的撤縣設區實踐,總體上,撤縣設區推動了中國城市化的快速發展,但與此同時,也應對撤縣設區的發展歷程進行反思,對如何實現撤縣設區、城市化及區域的長遠協同發展間的有機平衡,仍需在理論與實踐層面加以進一步探索。

(一)撤縣設區與城市化應相互良性促進,并兼顧極化效應與擴散效應的平衡

改革開放以來,中國經濟經歷了40年高速平穩的增長,這一“中國奇跡”在學理層面有著諸多的解釋,但城市化、地方政府競爭與財政三者間的相互促進機制,無疑是推動中國經濟高速發展的重要引擎。合理的撤縣設區與城鎮化有著相互促進的協同功能:一方面,合理的撤縣設區有助于將城市在自然拓展過程中遇到的行政體制邊界外的資源整合起來,通過打破縣(市)與中心城市之間的行政壁壘,使大城市向外拓展中的城市化進程呈現出由中心向周邊的自然延伸,從而避免中心城市與近郊“各自為政”的發展弊端,有利于大城市區域規劃的協調統一,相關的案例如廣州番禺及杭州余杭、蕭山等地的撤縣設區;另一方面,城鎮化的快速發展推動了城市周邊郊區及所轄縣市與主城區的融合,大城市近郊縣市在與大城市產業融合的過程中,受制于行政體制的差異,無法與主城區進行深度融合,而撤縣設區則有利于大城市整體格局的構建,相關的撤縣設區案例如成都的郫縣、雙流兩地。無論是通過撤縣設區推動城市化,抑或是以城市化帶動撤縣設區,本質上都是行政體制與經濟社會自然發展之間的協調與平衡;但需要注意的是,撤縣設區既不應過分超前于城市化進程,亦不可過分落后于城市化進程。前者案例如萍鄉市的上栗、蘆溪二縣,在1971年兩地明確設區后,又于1997年由國務院批準撤區設縣,兩地至今仍保留1997年后退回的“縣”建制。相較于東部地區的撤縣設區案例,上栗與蘆溪的撤縣設區進程顯然在當時的環境下過于超前,設區后的行政區劃無法承載中心城市的發展,故而又出現逆向的回潮;而后者如長沙市的長沙縣,長沙縣緊鄰長沙市區,有著良好的工業產業基礎,但目前的行政體制依然是縣的建制,在一定程度上限制了長沙縣與長沙市區的有機融合,因而有必要加快其撤縣設區進程。以上兩個案例表明,在撤縣設區與城市化之間維持相互促進的平衡,充分發揮撤縣設區的制度促進與保障作用,才能夠更好更快地推動我國城市化發展的進程。

與此同時,撤縣設區與城市化需要同時兼顧極化效應與擴散效應的平衡。一般而言,在城市化進程中,中心城市都會經歷先極化效應后擴散效應的階段,即首先汲取周邊縣市區的資源進入中心城市,待中心城市發展壯大后,反哺周邊縣市進而實現全省的協調發展。因此,在城市化發展的初期,通過必要的撤縣設區促進中心城市的壯大,有利于中心城市在第—輪競爭中贏得先機,率先躋身大城市乃至特大城市行列,從而使其有能力承接來自發達地區的產業轉移,并建構完整的產業體系;而在第一階段完成后,則應限制中心城市進一步擴張的沖動,促使中心城市由“吸血式發展”轉向“輸血式發展”以其擴散效應推動整個區域協調發展。通過城市化發展不同階段的體制機制配置,發揮不同區域政策的各自優勢,有利于區域發展的高速、協調與可持續。

(二)通過撤縣設區與區域一體化提高中心城市首位度,有利于區域整體長遠發展

撤縣設區的目的在于通過拓展中心城市腹地,進而使中心城市擺脫既有行政區劃的羈絆,使城市依據其人口、資源、產業的發展趨勢加以自然延伸并打造區域增長極。1939年,馬克?杰斐遜(M.Jefferson)提出了“城市首位律”(Law of the Primate City),他認為,一個國家(或一個省級行政單位)的“首位城市”往往比第二位城市要大得多,首位城市對于整個國家民族的職能、情感與發展具有重要意義。城市的首位度在一定程度上衡量了城市化在最大城市的集中程度般而言,城市首位度的計算指標為S=P1/P2,其中S表示最大城市的首位度,P1為最大城市的人口或GDP規模,P2為第二大城市的人口或GDP規模。在我國省會城市中,成都(6.4)、武漢(3.2)為省內GDP首位度最高的兩個城市,與鄭州(2.08)和濟南(0.66)有著顯著的差異。成都和武漢作為高首位度城市,其市轄區面積亦相對較大,分別達到了3600平方公里與8494平方公里(武漢為無轄縣城市),而鄭州和濟南的市轄區面積相對較小,分別為1076平方公里與6122.42平方公里(其中章丘、濟陽分別于2016年與2018年撤縣設區,扣除兩個區后的面積為3303.98平方公里)。不難發現,以成都和武漢為代表的高首位度城市,在吸引東部發達地區產業轉移、做大做強中心城市方面,相較于低首位度的省會城市有著更強的競爭優勢。撤縣設區有助于提升市轄區的面積、人口與經濟規模,進而在做大做強省域中心城市的基礎上,有利于其“跳躍式”承接發達地區的產業、資金與技術,進而使相對后發地區的省會或經濟中心城市快速完成極化效應階段的積累,并順利轉入擴散效應階段。但需要注意的是,提升中心城市的首位度不應以盲目的“數字擴張”為評判依據,否則將使撤縣設區淪為“工具化”的政策手段。

(三)撤縣設區是城市化發展的重要工具,但需防止其被工具化使用

雖然構建以城市為中心的行政格局15特別是突出強化特大城市的復合中心地位,是當前城市化發展與區域政策的主流趨勢與選擇,但是,城市化的目的在于建構更加美好宜居、集約高效、促進人與生態可持續發展的城市人居系統。撤縣設區作為城市化過程中的重要工具,對促進城鎮化的有序發展有著重要的作用,但這并不意味著撤縣設區可以被“工具化”。部分城市為應對來自其他城市的競爭,以撤縣設區為工具,對縣域經濟采取“市卡縣”“市刮縣”“市吃縣”16的手段,造成了不必要的“極化效應”。通過撤縣設區,市域財政對縣(區)域財政的汲取能力大幅提高,部分撤縣設區地區縣(區)域經濟與財政發展相較于改革前倒退的現象表明,部分城市的財政擴張沖動與橫向競爭壓力,通過“撤縣設區”的手段,反而造成了區域發展的不平衡,進而影響了整個大都市區的長遠發展。因此,城市決策者需要明確,撤縣設區僅僅是可供選擇的一項政策工具,而絕非推進快速城鎮化的“靈丹妙藥”撤縣設區的工具化無疑是“飲鴆止渴”。

(四)遏制大城市“攤大餅”沖動,建設集約式的城市化發展模式

撤縣設區往往伴隨著城市擴張的過程,有學者形象地將城市建設圍繞著一個核心,以同心圓的方式不斷向外擴張的盲目無序擴張狀態比喻為“攤大餅”模式(spread pie)。由于行政區劃的天然屬性,使得中心城市向外擴張的沖動必然地伴隨著由近郊區向遠郊區逐步“撤縣設區”的過程。因此,適度控制大城市撤縣設區的幅度與節奏,將為有效控制大城市“攤大餅”式擴張并推動城市集約化發展起到重要的制度保障作用。城市化大致存在著三種不同的發展思路是以中心城市為基礎,不斷向周邊延伸,以“攤大餅”的模式加以擴張,其優點是可以快速打造區域中心城市,有利于承接產業轉移與招商引資,但缺點是帶來一系列“大城市病”導致城市通勤成本上升,進而造成事實上的資源浪費與環境破壞,這種思路比較典型的案例是北京與成都。二是著力發展小城鎮,以自由市場競爭的方式推動小城鎮的人口增長、產業升級與區域建設,從而實現區域性的整體城鎮化。其優點是可以規避“大城市病”提高城市自身運行的系統性效率,但缺點是無法打造區域性的大城市,在這種模式下,缺乏具有區域乃至全國影響力的核心城市,將不利于中心城市競爭力的形成,這種思路比較典型的案例是山東。三是城市化的跳躍式發展模式,這種模式與“攤大餅”模式的區別在于:“攤大餅”模式在城市化發展過程中,往往是基于城市中心所形成的一系列“同心圓”向外同步推進,而“跳躍式”發展模式,雖然總體上遵循城市蔓延的一般規律,但在蔓延過程中,城市往往選擇成本最低且最為便捷的方式加以展開,因此“跳躍式”發展模式的一大特點便是諸多“城中村”現象的形成。廣州、深圳均采取了這種發展模式。這種模式的優點在于可以快速完成城市化與城市規模擴張,但其缺點也很明顯“城中村”所引發的系列社會問題已經成為城市管理者面臨的重要議題,而城市化后期對城中村的改造工作也面臨著更高的成本。對比上述三種發展模式,可以看出,不同的城市化發展模式各有其優缺點,不可一概而論,但結合我國的具體國情,走集約化的城市發展模式將成為未來的最優政策選擇。撤縣設區是對小城鎮均勻發展模式的消解以及“攤大餅”模式的建構的過程,總體上與城市發展集約化的趨勢存在著內在的張力,需通過科學的城市規劃確定大城市發展的邊界,進而推動我國城鎮化的有序、集約、高效發展。

參考文獻:略

作者系深圳大學城市治理研究院助理教授

中國鄉村發現網轉自:《地方治理研究》2019年01期

(掃一掃,更多精彩內容!)