摘要:在全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中,中國的城鄉(xiāng)關(guān)系呈現(xiàn)三種不同的模式:農(nóng)村普遍空心化?人口和資源高度集聚縣城的集中型模式,城鄉(xiāng)相互交流融合的互動型模式,公共服務(wù)資源下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)的服務(wù)型模式。之所以形成不同的城鄉(xiāng)關(guān)系模式,是因為農(nóng)民流動的推動力已經(jīng)從尋找就業(yè)機會轉(zhuǎn)向獲取公共服務(wù),農(nóng)民的流動模式也逐漸從城鄉(xiāng)之間反復遷移轉(zhuǎn)變?yōu)樵谀軌驖M足其公共服務(wù)需求的地方尋求穩(wěn)定生活。受到人口密度?地理條件?經(jīng)濟發(fā)展水平和地方文化等因素影響,不同地區(qū)的公共服務(wù)成本和政府提供公共服務(wù)的能力不同,導致公共服務(wù)供給方式不同,進一步影響了農(nóng)民對生活地點的選擇,由此產(chǎn)生了不同的城鄉(xiāng)關(guān)系模式。理解城鄉(xiāng)關(guān)系的多樣性與動力機制的變遷,對于新時期城鄉(xiāng)融合發(fā)展?新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興均具有重要意義。

20世紀80年代的農(nóng)村改革打開了農(nóng)村勞動力流動的渠道,由此產(chǎn)生了農(nóng)村勞動力的城鄉(xiāng)流動。在城鎮(zhèn)化快速發(fā)展的背景下,不同區(qū)域的城鄉(xiāng)關(guān)系呈現(xiàn)不同的模式。在城鎮(zhèn)化的過程中,一些地方的人口大量向縣城或更大的城市集中,出現(xiàn)了空心村甚至村莊徹底消失;一些地方的城鄉(xiāng)之間形成了密切互動,農(nóng)村人口在城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村之間往來頻繁;也有一些地方的鄉(xiāng)村中還居住著許多村民,公共服務(wù)不斷下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn),鄉(xiāng)村仍然充滿活力。

為什么城鄉(xiāng)關(guān)系出現(xiàn)不同模式?基于農(nóng)民需求的視角,本文認為農(nóng)民進城動力機制的轉(zhuǎn)變是造成城鄉(xiāng)關(guān)系出現(xiàn)差別的重要原因。在過去的40年間,農(nóng)村人口流動經(jīng)歷了從以就業(yè)驅(qū)動為主向以公共服務(wù)驅(qū)動為主的轉(zhuǎn)變,影響農(nóng)村人口城鎮(zhèn)化模式選擇的關(guān)鍵因素也從家庭理性選擇轉(zhuǎn)為政府理性選擇。不同地區(qū)的公共服務(wù)成本和政府提供公共服務(wù)能力的差異導致了公共服務(wù)供給的不同模式,從而出現(xiàn)了本文所討論的縣城集中型?城鄉(xiāng)交流融合和公共服務(wù)資源下沉的城鄉(xiāng)關(guān)系模式。城鄉(xiāng)融合不同模式的出現(xiàn)是推動城鎮(zhèn)化動力機制發(fā)生變化的結(jié)果。

一、城鎮(zhèn)化與人口流動

城鎮(zhèn)化是鄉(xiāng)村人口向城鎮(zhèn)流動的過程。在中國農(nóng)村改革以后,農(nóng)民被允許離開農(nóng)村從事非農(nóng)就業(yè),同時區(qū)域性的非農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展為農(nóng)民工提供了就業(yè)機會,由此導致農(nóng)村勞動力的流動。2020年第七次全國人口普查顯示,中國有3.8億流動人口13,其中大部分是從鄉(xiāng)村向城市流動的人口,當年農(nóng)民工超過2.86億人。農(nóng)村勞動力流動也開啟了中國城鎮(zhèn)化的過程,到2020年,城鎮(zhèn)常住人口已經(jīng)超過鄉(xiāng)村常住人口。在這個過程中,城鎮(zhèn)化的速度并不均衡:1982年第三次全國人口普查顯示,城鎮(zhèn)人口占比為20.91%;到1990年,城鎮(zhèn)人口增加了5.5個百分點,占比為26.44%;到2000年,城鎮(zhèn)人口增加了9.8個百分點,占比達到36.22%。進入21世紀,城鎮(zhèn)化速度進一步加快:到2010年,城鎮(zhèn)人口增加了13.5個百分點,達到了49.68%,也就是說,已經(jīng)接近50%的人口常住城鎮(zhèn);而到2020年,城鎮(zhèn)人口增加14.2個百分點,占比達到63.89%。

中國城鎮(zhèn)化發(fā)展不均衡,早已被學界和決策界所關(guān)注。一些學者從不同的角度比較分析,認為中國的城鎮(zhèn)化進展緩慢。比如,與同時代的全球城鎮(zhèn)化水平相比,中國的城鎮(zhèn)人口明顯比例較低;與同樣經(jīng)濟發(fā)展水平的國家相比,中國的城鎮(zhèn)化水平同樣較低。特別是與中國的工業(yè)化水平相比,城鎮(zhèn)化明顯滯后。此外,在城鎮(zhèn)化的過程中,土地的城鎮(zhèn)化速度與人口的城鎮(zhèn)化速度也存在嚴重的不平衡。也有學者并不同意中國城鎮(zhèn)化滯后的判斷,認為由于城鎮(zhèn)化統(tǒng)計的標準不同,大量城鎮(zhèn)人口沒有被納入統(tǒng)計范圍,比如流動人口和在鄉(xiāng)村工業(yè)就業(yè)人口大多沒有被計入城鎮(zhèn)人口。關(guān)于中國城鎮(zhèn)化是否滯后的討論本質(zhì)上是探討流動人口和鄉(xiāng)村工業(yè)化的問題。改革開放以后,由于中國鄉(xiāng)村的土地制度?社會保障制度與村莊集體制度等因素,大量農(nóng)村勞動力并非穩(wěn)定地轉(zhuǎn)移進入城市,而是處于流動狀態(tài),這構(gòu)成了具有中國特點的城鎮(zhèn)化。有學者將這個特點歸納為中國的“三元”社會結(jié)構(gòu),就是在傳統(tǒng)的城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)之外,又出現(xiàn)了以流動為主要特征的社會形態(tài),或者說是在清晰的城鄉(xiāng)社會之外,出現(xiàn)了亦城亦鄉(xiāng)的生活方式。

“流動”的城鎮(zhèn)化表明,中國城鎮(zhèn)化過程并非簡單的從鄉(xiāng)到城的過程,而是包括許多不同的流動環(huán)節(jié)和不同的農(nóng)民選擇。其一,中國的城鎮(zhèn)化是多路徑的,這導致不能簡單地按照城市/鄉(xiāng)村來統(tǒng)計人口,也造成了有關(guān)城鎮(zhèn)化是否滯后的爭論。其二,就業(yè)與家庭并非一直統(tǒng)一的,勞動與家庭的分離經(jīng)常存在,就業(yè)在城鎮(zhèn),家在鄉(xiāng)村,或者家安在城鎮(zhèn),就業(yè)在鄉(xiāng)村。其三,不管是勞動力或家庭,可能經(jīng)常處于流動狀態(tài),在生命周期中可能會經(jīng)歷外出?回鄉(xiāng)的反復過程。人們給這種現(xiàn)象賦予了不同的概念,比如“不穩(wěn)定的城鎮(zhèn)化”或者“半城市化”,這種半城市化可能是空間的,也可能是人口的,其實質(zhì)都是進入非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的農(nóng)民沒有穩(wěn)定定居在城市,處于流動狀態(tài)。這種流動狀態(tài)構(gòu)成了中國城鎮(zhèn)化的重要特色。

盡管這種城鎮(zhèn)化特色被許多學者所認識,但是對其影響的認識大相徑庭。一些學者認為,這種現(xiàn)象不僅阻礙了中國的城市化進程,而且對于進入城市的農(nóng)民來說,是不公平的。這種城鎮(zhèn)化模式不僅帶來了大量的留守問題,如留守老人?留守兒童,而且在城鎮(zhèn)制造出新的二元結(jié)構(gòu),導致進入城鎮(zhèn)的農(nóng)民難以享受市民待遇。因此,以人為中心的城鎮(zhèn)化就是要積極推進戶籍制度改革,促使進城農(nóng)民在城市穩(wěn)定下來。與之相反,一些學者看到這種城鎮(zhèn)化在有效利用勞動力?維護城鄉(xiāng)關(guān)系?促進社會穩(wěn)定和推進鄉(xiāng)村振興中的意義。不穩(wěn)定的城鎮(zhèn)化為流動的農(nóng)民工提供了保障,可以應(yīng)對多重風險,比如經(jīng)濟下行引起的大規(guī)模失業(yè)風險,選擇返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)的機會,也避免了鄉(xiāng)村空心化。

針對城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)流動方式,無論在國家政策層面,還是在農(nóng)民個體選擇層面,都存在不同的傾向。政策層面主要存在兩種傾向:一方面,積極推進進城農(nóng)民的市民化,弱化其與原有鄉(xiāng)村的聯(lián)系。比如,2024年國務(wù)院印發(fā)的《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》明確提出,“以進城農(nóng)民工及其隨遷家屬為重點,兼顧城市間流動人口,進一步拓寬城鎮(zhèn)落戶渠道,努力縮小戶籍人口城鎮(zhèn)化率與常住人口城鎮(zhèn)化率差距,推行由常住地登記戶口提供基本公共服務(wù)制度,推動符合條件的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口社會保險?住房保障?隨遷子女義務(wù)教育等享有同遷入地戶籍人口同等權(quán)利,逐步使未落戶常住人口享有均等化城鎮(zhèn)基本公共服務(wù),促進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口加快融入城市”。這個文件希望通過實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化,吸引進城農(nóng)民穩(wěn)定地成為城市居民,從而提升城鎮(zhèn)化質(zhì)量。另一方面,通過強化農(nóng)民的土地?宅基地和集體成員身份,保護農(nóng)民作為農(nóng)村集體組織成員的身份及收益。2024年6月通過的《中華人民共和國農(nóng)村集體經(jīng)濟組織法》規(guī)定,“戶籍在或者曾經(jīng)在農(nóng)村集體經(jīng)濟組織并與農(nóng)村集體經(jīng)濟組織形成穩(wěn)定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,以農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員集體所有的土地等財產(chǎn)為基本生活保障的居民,為農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員”。集體組織成員身份保障了農(nóng)民在農(nóng)村集體土地承包?宅基地使用和農(nóng)村集體利益分配等事務(wù)中的權(quán)利,使大部分進入城市就業(yè)的農(nóng)民能夠保留與鄉(xiāng)村千絲萬縷的聯(lián)系,在一定程度上促使農(nóng)民在城鄉(xiāng)之間往返流動,形成具有流動性的城鎮(zhèn)化方式。

帶有流動性的不穩(wěn)定的城鎮(zhèn)化,其核心是農(nóng)民就業(yè)與生活地點的分離。除了政策影響,這在很大程度上也是農(nóng)民理性選擇的結(jié)果。從農(nóng)民需求來看,中國早期城鎮(zhèn)化主要由農(nóng)民的就業(yè)需求推動。如下文所述,由于農(nóng)民同時具有增加收入和減少支出的需求,造就了以流動為特征的城鎮(zhèn)化模式。進入21世紀,城鎮(zhèn)化的推動力更多來自農(nóng)民對公共服務(wù)的追求。當農(nóng)民城鎮(zhèn)化的推動力發(fā)生變化,其城鎮(zhèn)化的模式不同程度地受到政府公共服務(wù)提供方式的影響。

二、就業(yè)推動與農(nóng)民理性選擇

城鎮(zhèn)化的過程開始于鄉(xiāng)村人口的流動。學者們借用推拉理論來解釋人口流動,這個解釋框架的重點不在于理解推拉兩種力量的作用,而在于特定的背景下,推和拉的具體內(nèi)容是什么。一般來說,農(nóng)村人口流動的推力和拉力源于農(nóng)村就業(yè)機會減少和城鎮(zhèn)就業(yè)機會增加。但是,中國的土地制度和村莊制度使中國的農(nóng)民進城方式與其他國家的并不完全相同。

隨著農(nóng)村人口增加而出現(xiàn)農(nóng)業(yè)剩余勞動力,農(nóng)民需要離開鄉(xiāng)村尋找新的就業(yè)機會,從而帶來了農(nóng)村人口流動,這是經(jīng)典的二元結(jié)構(gòu)理論的解釋。在中國,有兩個因素促使農(nóng)民進城快速爆發(fā)。其一是在人民公社體制下,由于政府干預(yù),農(nóng)村人口不能外出務(wù)工,形成了鄉(xiāng)村內(nèi)部的農(nóng)業(yè)內(nèi)卷化。積蓄了近20年的農(nóng)村剩余勞動力,在其被允許外出從事非農(nóng)就業(yè)以后,快速地形成大規(guī)模外出務(wù)工潮。隨著改革開放以后非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,大量農(nóng)民從鄉(xiāng)村到城市,從中西部到東南沿海,開始了大規(guī)模流動。當然,農(nóng)民的非農(nóng)就業(yè)既可以在城市,也可以在鄉(xiāng)村。如許多勞動密集型企業(yè)進入中國以后在東南沿海的鄉(xiāng)村建廠,吸引了大量外地農(nóng)民工進入企業(yè),東部地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展也為外出農(nóng)民提供了大量就業(yè)機會。

當大量農(nóng)民從農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移到非農(nóng)產(chǎn)業(yè)后,似乎并沒有導致城市化水平的快速提升。農(nóng)民外出的主要目標是獲得就業(yè)機會,增加非農(nóng)收入。而在就業(yè)和戶籍制度的雙重推拉作用下,農(nóng)民主動或被動地選擇就業(yè)與家庭分離的模式,也就造成了中國低城鎮(zhèn)化的工業(yè)化模式。從宏觀上說,這種以“鐘擺型”流動打工人口為基礎(chǔ)的工業(yè)化模式,一方面帶來了一些由民間消納的制度成本(比如留守兒童),另一方面也使中國規(guī)避了其他發(fā)展中國家城市盲目擴張帶來的社會性問題,比如大型貧民窟?黑社會犯罪等。從微觀上看,就業(yè)導向的城鄉(xiāng)流動行為不僅出于農(nóng)民的理性計算,也是鄉(xiāng)土文化觀念?家族關(guān)系?家庭勞動分工等共同影響的結(jié)果。

以勞動和就業(yè)為導向,鄉(xiāng)村人口流動產(chǎn)生了“離土不離鄉(xiāng)”?季節(jié)性城鄉(xiāng)分工?候鳥型代際分工和“葉落歸根”等不同的城鄉(xiāng)流動模式。所謂“離土不離鄉(xiāng),進廠不進城”,最早可追溯到20世紀80年代。當時隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)異軍突起,農(nóng)民開始脫離傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn),在本地鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)工經(jīng)商,同時仍然居住在鄉(xiāng)村。這種低成本的農(nóng)業(yè)剩余勞動力轉(zhuǎn)移方式能夠通過鄉(xiāng)村工業(yè)化,將人口留在鄉(xiāng)鎮(zhèn),避免對大城市造成過大的人口壓力。20世紀90年代之后,隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)全面衰落及城市建設(shè)不斷推進,為了尋找非農(nóng)就業(yè)機會,許多農(nóng)民(特別是中西部地區(qū)的農(nóng)民)不得不流入大城市工作,出現(xiàn)短期內(nèi)“離土又離鄉(xiāng)”的打工狀態(tài)。但是從長期來看,大多數(shù)農(nóng)民并沒有完全離開鄉(xiāng)村,而是周期性地在城市與鄉(xiāng)村之間往返。農(nóng)民基于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性特征和時間規(guī)律,合理配置勞動時間,形成“農(nóng)忙務(wù)農(nóng)?農(nóng)閑務(wù)工”的季節(jié)性城鄉(xiāng)流動模式,從而在增加收入的同時減少風險。21世紀以來,兼業(yè)農(nóng)民群體不斷擴大就印證了這一流動模式。不過,由于非農(nóng)就業(yè)的總體收益率更高?農(nóng)業(yè)機械化普及?社會與家庭對于非農(nóng)就業(yè)的偏好等原因,兼業(yè)務(wù)農(nóng)對于新生代農(nóng)民工的吸引力日趨降低。

當農(nóng)民以個體而不是家庭為單位外出務(wù)工時,家庭內(nèi)部的勞動分工就會隨之改變。婦女(特別是老年婦女)通常成為留守者,承擔起農(nóng)田種植?撫育子女?家務(wù)勞動?照料老人等職責。當夫妻共同外出務(wù)工時,子代家庭勞動力再生產(chǎn)的職責就轉(zhuǎn)移到父代身上,在傳統(tǒng)的家庭性別分工之外,形成了一種互為支撐的候鳥型代際分工。具體而言,在外務(wù)工的青壯年夫婦為代際家庭提供主要的經(jīng)濟來源,在家務(wù)農(nóng)的老人成為隔代撫育和農(nóng)業(yè)勞動的主力,而老人喪失勞動能力后又依靠子代的贍養(yǎng)和照顧。有學者估計,這種“以代際分工為基礎(chǔ)的半工半耕”模式約占全國農(nóng)民家庭的70%,或已成為農(nóng)村家庭再生產(chǎn)模式的主流。這種模式雖在一定程度上避免了離散居住的流動農(nóng)民家庭進一步走向破裂,但可能導致代際剝削等新的問題。最后,隨著年齡越來越大,在城市中繼續(xù)就業(yè)的機會越來越小,大多數(shù)農(nóng)民工會在年老時返鄉(xiāng),回歸自己的土地?宅院以及熟悉的社群網(wǎng)絡(luò),或參與新一輪代際分工,或在村中養(yǎng)老,實現(xiàn)“葉落歸根”。

鄉(xiāng)村人口流動的不同形式表明,我國的城鎮(zhèn)化過程不是人口由鄉(xiāng)到城的單向流動,而是農(nóng)民在城與鄉(xiāng)之間不斷遷移?有來有回?進退有據(jù)?漸進的城鎮(zhèn)化。作為城鎮(zhèn)化的主體,農(nóng)民具有理性選擇和適應(yīng)能力。不論是季節(jié)性城鄉(xiāng)分工,還是候鳥型代際分工,都是農(nóng)民為實現(xiàn)效益最大化與家庭勞動力資源最優(yōu)配置所作出的理性選擇。為了應(yīng)對由此產(chǎn)生的家庭成員城鄉(xiāng)分居問題,外出務(wù)工的農(nóng)民還會采取一系列適應(yīng)和修復策略,以維系鄉(xiāng)村家庭基本功能。

三、公共服務(wù)推動與政府投入

進入21世紀,城鄉(xiāng)關(guān)系發(fā)生變化,農(nóng)民進入城市也有了新的需求。隨著國家停止征收農(nóng)業(yè)稅并增加對農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入,農(nóng)民收入增加了,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善了,公共服務(wù)水平也提高了。以原來的貧困地區(qū)為例,經(jīng)過精準扶貧精準脫貧,到2020年底,原有的貧困縣?貧困村和貧困戶都實現(xiàn)了擺脫絕對貧困的目標,實現(xiàn)了“兩不愁三保障”。國家也將服務(wù)下沉鄉(xiāng)村作為目標,努力提升村級的服務(wù)水平。與此同時,外出務(wù)工農(nóng)民的狀況也在發(fā)生變化,越來越多的農(nóng)民選擇全家外出,外出務(wù)工人員的子女選擇在就業(yè)城鎮(zhèn)入學,在城市出生的二代農(nóng)民工對鄉(xiāng)村的認同感以及與鄉(xiāng)村社會經(jīng)濟的聯(lián)系逐漸減弱,由此出現(xiàn)城鎮(zhèn)常住人口的快速增加。按照第七次全國人口普查的數(shù)據(jù),常住人口的城鎮(zhèn)化與戶籍人口的城鎮(zhèn)化有18.5個百分點的差距①,也就是說有2.5億農(nóng)業(yè)戶籍人口常住在城鎮(zhèn)。

城鎮(zhèn)常住人口,特別是農(nóng)村戶籍的常住城鎮(zhèn)人口的增加表明,就業(yè)已經(jīng)不是農(nóng)民外出的唯一動力,農(nóng)民對居住地的選擇也不僅僅考慮節(jié)約成本。事實上,對城鎮(zhèn)生活的追求已經(jīng)逐步成為農(nóng)民進入城鎮(zhèn)生活的新動力,而城鎮(zhèn)生活的重要內(nèi)容就是城鎮(zhèn)所提供的公共服務(wù)。長期以來,城鄉(xiāng)公共服務(wù)的差別巨大,城鎮(zhèn)居民的公共服務(wù)大多由政府公共財政負擔,而鄉(xiāng)村的公共服務(wù)不得不依賴農(nóng)民自己積累。進入21世紀,政府在農(nóng)村的公共服務(wù)投入不斷增加,城鄉(xiāng)之間的公共服務(wù)差距逐漸縮小,政府成為農(nóng)村公共服務(wù)的提供主體。從“十一五”到“十四五”規(guī)劃,公共服務(wù)均等化的政策逐步完善,均等化水平不斷提升,而城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化是基本服務(wù)均等化的最重要內(nèi)容。除了基本公共服務(wù)均等化,《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》也提出要擴大普惠性非基本公共服務(wù)供給和推動生活服務(wù)為公共服務(wù)提檔升級拓展空間。從供給的角度看,不同公共服務(wù)的劃分依據(jù)主要在于政府和市場的權(quán)責關(guān)系。從基本公共服務(wù)到普惠性非基本公共服務(wù),再到生活服務(wù),政府供給責任逐漸減弱,而市場供給責任逐漸增強。

政府推動城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化大致有兩種不同的途徑:一種是集中在鄉(xiāng)村地區(qū)投入,提升鄉(xiāng)村居民所享有的公共服務(wù)水平;另一種是建立更加開放的公共服務(wù)體系,使農(nóng)村人口可以享有城鎮(zhèn)的公共服務(wù)體系。如果從公共服務(wù)的受益者角度看,兩種途徑都可以有效提高公共服務(wù)水平,但是從城鎮(zhèn)化的角度來看,兩種途徑的效果會截然不同。此外,站在公共服務(wù)提供者的角度,其提供服務(wù)的成本也是不同的,這不僅體現(xiàn)在政府提供基本公共服務(wù)方面,也體現(xiàn)在市場提供的非基本公共服務(wù)方面。

以農(nóng)村教育為例,長期以來改善農(nóng)村教育是國家的重要戰(zhàn)略目標,但是從20世紀90年代起,提高鄉(xiāng)村教育水平就有兩種趨勢:一種是不斷改善鄉(xiāng)村教育水平,縮小城鄉(xiāng)教育差別;另一種是集中辦學,通過教育資源向城鎮(zhèn)集中,建立更加開放的城鎮(zhèn)教育體系,實現(xiàn)城鄉(xiāng)教育的一體化。兩者的目標都在于推動作為公共服務(wù)的教育均等化,但是方式不盡相同。20世紀90年代開始,政府采取了有效措施縮小城鄉(xiāng)教育差距:一是農(nóng)村教育從農(nóng)民辦教育轉(zhuǎn)變?yōu)檎k教育,國家財政承擔農(nóng)村教育費用。二是國家通過多種措施提升農(nóng)村教育質(zhì)量,包括為學生提供補助,減少貧困對農(nóng)村兒童上學的影響;改善校舍和教學設(shè)施,縮小與城鎮(zhèn)學校的差距;開展教師培訓和選拔,提升鄉(xiāng)村教師的質(zhì)量。但是在2000年以后,隨著流動人口在城鎮(zhèn)接受教育的政策逐漸放寬,越來越多的進城務(wù)工農(nóng)民選擇帶子女在城鎮(zhèn)接受教育,這改善了務(wù)工人員子女的受教育條件。

鄉(xiāng)村居民也受到了教育城鎮(zhèn)化的影響。一些地方政府將農(nóng)村學校向城鎮(zhèn)集中作為提高教育質(zhì)量的手段,隨著農(nóng)村學生和教師數(shù)量持續(xù)下降,許多農(nóng)村地區(qū)不得不關(guān)閉學校。在一些地區(qū),鄉(xiāng)村學校的縮小和消失與城鎮(zhèn)學校的擴大互為因果,出現(xiàn)了農(nóng)村教育城鎮(zhèn)化與農(nóng)村人口城鎮(zhèn)化相互促進的現(xiàn)象。我們在不少地方看到,整個縣域內(nèi)幾乎沒有村小學,也很少有鎮(zhèn)中學,農(nóng)村學生為了上學不得不到城鎮(zhèn)就讀,而家庭的重心也相應(yīng)遷移到城鎮(zhèn)②。盡管對于教育的城鎮(zhèn)化有不同的解釋,對其效果也有不同評判,但是從教育供給的角度看,不可否認的是,集中辦學的相對成本較低,也更容易提升教學質(zhì)量。鄉(xiāng)村學校則因為過于分散,辦學成本要遠遠高出集中辦學,甚至即使投入較高成本,也難以達到集中辦學的質(zhì)量。

醫(yī)療服務(wù)也存在著相似的現(xiàn)象。雖然通過加強村衛(wèi)生室的建設(shè),農(nóng)村的醫(yī)療條件得到很大改善,通過加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的建設(shè),農(nóng)民可以就近得到治療,但是因為就醫(yī)人數(shù)較少,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的維護成本更高,在人口較少的鄉(xiāng)鎮(zhèn),許多先進的醫(yī)療設(shè)備甚至近乎閑置。研究表明,在居民聚集區(qū)中,隨著人口密度越來越小,所擁有的醫(yī)療衛(wèi)生資源也依次減少。越是規(guī)模大的城市,醫(yī)療衛(wèi)生資源越豐富,可及性越高,而人口密度小的村莊會“缺醫(yī)少藥”,醫(yī)療衛(wèi)生資源的可及性越低。這種現(xiàn)象不僅是醫(yī)療市場化改革的結(jié)果,醫(yī)療服務(wù)成本本身也決定了醫(yī)療資源會更多集中在人口相對密集的地區(qū)。

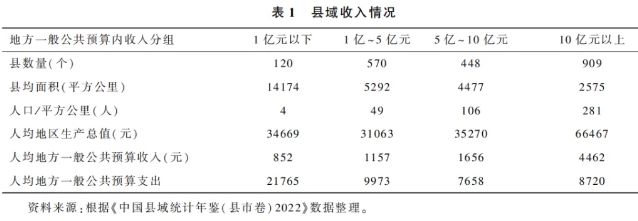

人口聚集程度不僅影響公共服務(wù)成本,也部分反映出政府提供公共服務(wù)的能力。通過比較人均預(yù)算內(nèi)財政收入與人均預(yù)算內(nèi)財政支出,我們發(fā)現(xiàn),人口密集地區(qū)的財政支付能力更強。表1的數(shù)據(jù)顯示,地方一般公共預(yù)算收入越高的縣,其區(qū)域面積越小,人口密度越大,且人均公共預(yù)算收入越高。大量的公共預(yù)算投入相對較小的區(qū)域,可以保障較高的公共服務(wù)水平。

如果說當就業(yè)推動人口流動時,農(nóng)民為了家庭利益最大化而大多采取了流動的城鎮(zhèn)化方式,那么在公共服務(wù)推動城鎮(zhèn)化過程中,政府提供公共服務(wù)的能力和方式就在很大程度上決定了城鎮(zhèn)化的方式。在公共服務(wù)成本較高地區(qū),政府支付能力較弱,難以在廣大區(qū)域內(nèi)提供均等化的公共服務(wù),就會選擇在中心城鎮(zhèn)提供較高水平的公共服務(wù)。而在人口比較稠密的地區(qū),公共服務(wù)的成本相對較低,且政府提供公共服務(wù)的能力較強,因此可能會在更大的城鄉(xiāng)區(qū)域內(nèi)提供較為均衡的公共服務(wù)。這對農(nóng)民生活地點的選擇會產(chǎn)生重要的影響。前者可能會形成縣域人口的高度集中,而后者可能會形成城鄉(xiāng)之間人口的相對平衡。這進一步反映出城鄉(xiāng)關(guān)系的不同模式。在近些年的實地調(diào)研中,我們看到三種較為典型的城鄉(xiāng)關(guān)系,即縣城集中型?城鄉(xiāng)融合互動型和服務(wù)下沉型。

(一)縣城集中型模式

在中國,中西部地區(qū)有許多疆域廣大而人口相對較少的縣,原來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一,鄉(xiāng)村的基礎(chǔ)設(shè)施較弱,且許多村莊形成較晚,大多是在近百年內(nèi)由移民形成的。在農(nóng)村改革以后,大量勞動力外出務(wù)工,村莊的老齡化現(xiàn)象比較普遍。這些村莊集體經(jīng)濟往往比較薄弱,自我積累和服務(wù)能力較低。進入21世紀,政府積極推進公共服務(wù)均等化。但是由于村莊分散,以及公共服務(wù)的成本居高不下,政府更多選擇集中化的公共服務(wù)模式。隨著公共服務(wù)主要集中于縣城和少數(shù)重點鄉(xiāng)鎮(zhèn),以及許多村莊被撤并,農(nóng)民大量集中于縣城和中心鄉(xiāng)鎮(zhèn),通過人口的積聚,公共服務(wù)質(zhì)量得到有效提升。

以中國北方某縣為例,該縣在2020年全國人口普查中,全縣人口30.9萬人,區(qū)域面積3854平方公里,平均每平方公里80人。全縣超過20萬人聚集在縣城所在鎮(zhèn)。在拉動人口向城鎮(zhèn)集中的過程中,教育?基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和村莊規(guī)劃都發(fā)揮了重要作用。首先是集中辦教育,為了解決農(nóng)村教育辦學分散?規(guī)模較小?資源浪費?質(zhì)量偏低等問題,政府教育主管部門優(yōu)化了學校布局,將辦學資源集中在縣城和中心鄉(xiāng)鎮(zhèn),對于小規(guī)模學校實行整合,除了保留少量中心鎮(zhèn)的小學,其余小學向縣城集中,同時發(fā)展寄宿學校,改善教學質(zhì)量,提升教育的整體化水平。

教育資源的集中也伴隨著城鎮(zhèn)化的推進。過去,該縣的村莊?鄉(xiāng)鎮(zhèn)比較分散,難以形成聚集效應(yīng)。縣政府通過重新規(guī)劃,著力打造縣城和一東一西兩個中心鎮(zhèn),在減少非中心區(qū)域投入的同時,大力整治空心村。全縣366個村莊,在超過2/3的村莊中有超過50%的農(nóng)宅空置,農(nóng)村老齡化嚴重。如果向空心村提供均等的公共服務(wù),不僅成本高,且難以顯現(xiàn)效果。為此,該縣啟動空心村整治工程,大量空心村的人口被搬遷到縣城附近的大型安置區(qū),少部分人口被合并進入新的村莊,只有那些具有發(fā)展旅游潛力的空心村被改造提升。空心村在人口搬遷以后被拆除復墾,全縣村莊數(shù)量大幅度下降。

人口的集聚帶動了公共服務(wù)水平的提升,其影響甚至輻射到周邊縣。不僅本縣鄉(xiāng)村人口進入城鎮(zhèn),周邊縣人口也陸續(xù)遷入,該縣因此成為該區(qū)域內(nèi)少數(shù)縣域人口增加的縣。該縣之所以會形成人口在縣城的集聚和大量鄉(xiāng)村的消失,與地方文化?自然條件和政府規(guī)劃等因素相關(guān)。其一,該縣大部分村莊都是由近百年來遷入該地區(qū)的人口構(gòu)成,村莊的社會網(wǎng)絡(luò)較弱,社會認同度不高。人們一旦有機會離開村莊,與村莊的聯(lián)系就逐漸弱化。其二,政府在面對高度分散的人口分布情況時,希望通過人口的集中降低公共服務(wù)的成本,提高公共服務(wù)的質(zhì)量。因此,政府通過多種措施引導農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)集聚。在人口密度較低的地區(qū),以縣城為中心的城鎮(zhèn)化能夠帶動地區(qū)的社會經(jīng)濟發(fā)展,其代價則是大量鄉(xiāng)村的消失。

(二)城鄉(xiāng)互動型模式

與縣城集中的城鎮(zhèn)化模式不同,在一些人口稠密地區(qū),會更多地出現(xiàn)城鄉(xiāng)交流和互動的融合型城鄉(xiāng)關(guān)系。由于人口稠密,縣城能夠容納的人口有限,大量人口會分布在鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村莊。由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村莊的人口密度較大,其公共服務(wù)成本相對較低,政府在鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村莊的公共服務(wù)投入較多,提供公共服務(wù)的能力較強,從而大大縮小了城鄉(xiāng)在公共服務(wù)方面的差距。在這類地區(qū),鄉(xiāng)村往往保持了比較大的活力。盡管城鎮(zhèn)化也帶來了鄉(xiāng)村人口的減少,但是鄉(xiāng)村仍然保留了較多的人口,且城鄉(xiāng)之間人員的往來也增加了鄉(xiāng)村的活力。鄉(xiāng)村的部分土地被流轉(zhuǎn)給公司或家庭農(nóng)場,開啟規(guī)模經(jīng)營,但是也有許多小農(nóng)戶仍然在從事農(nóng)業(yè),且鄉(xiāng)村保留或新生了許多非農(nóng)就業(yè)機會。因為有較為均衡的公共服務(wù),農(nóng)民不必在農(nóng)民或市民兩種身份中進行選擇,農(nóng)民與市民的差別在淡化,城鄉(xiāng)在發(fā)展過程中實現(xiàn)了融合。

以長江中下游的一個縣為例,這個縣在2020年全國人口普查中,全縣人口46萬人,區(qū)域面積1348平方公里,平均每平方公里341人。全縣有10個鄉(xiāng)鎮(zhèn),縣城所在地的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口為13萬人,不足全縣人口的30%,其余9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口從1.8萬人到5.6萬人不等,平均為3.7萬人,縣城的集中度不高,人口分布相對比較平衡。在城鎮(zhèn)化的大趨勢下,鄉(xiāng)村仍然保留著活力,并且與城鎮(zhèn)形成密切的互動。其一,鄉(xiāng)村的學校仍然存在。盡管有農(nóng)民會送孩子去縣城或更大城市接受教育,但是除了少數(shù)生源嚴重不足的學校,大多數(shù)鄉(xiāng)村學校仍然在運行。其二,有許多小農(nóng)戶仍然在鄉(xiāng)村從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。雖然村里的土地打破了原有田埂,進行了平整,且全部由村集體統(tǒng)一經(jīng)營,農(nóng)民只有賬面上的土地承包權(quán),村集體將部分土地流轉(zhuǎn)給農(nóng)業(yè)公司經(jīng)營,但是超過2/3的耕地還是由本村農(nóng)民進行耕種。其三,外出務(wù)工的農(nóng)民仍然將村莊作為退養(yǎng)之地。許多農(nóng)民年輕時外出務(wù)工,年老退休后,即使不從事農(nóng)業(yè),也喜歡回到鄉(xiāng)村養(yǎng)老。這個縣之所以城鄉(xiāng)均衡發(fā)展,也與地理環(huán)境和地方文化相關(guān)。較高的人口密度縮小了城鄉(xiāng)之間的空間距離,便于城鄉(xiāng)之間人員和物資的往來;交通的便捷和公共服務(wù)的均衡使得城鄉(xiāng)之間的生活差距較小,選擇在鄉(xiāng)村生活并不意味著生活質(zhì)量下降;對家鄉(xiāng)的文化認同也使得鄉(xiāng)村居民更多地選擇鄉(xiāng)村生活。這里的村莊大多有數(shù)百年的發(fā)展歷史,親屬關(guān)系錯綜復雜,對家鄉(xiāng)的認同使村民在鄉(xiāng)村可以獲得更好的生活體驗。

(三)服務(wù)下沉型模式

在一些山區(qū),居民難以大規(guī)模向縣城集中,同時城鄉(xiāng)之間的空間距離又較大,難以實現(xiàn)城鄉(xiāng)的自然融合。在這樣的格局下,城鄉(xiāng)的區(qū)別仍然明顯存在,要提升鄉(xiāng)村居民的生活質(zhì)量以及實現(xiàn)城鄉(xiāng)的融合,就需要提升鄉(xiāng)村公共服務(wù),特別是提升鄉(xiāng)村公共服務(wù)的可及性,使鄉(xiāng)村居民在近距離內(nèi)享有公共服務(wù)。典型的如許多地方出現(xiàn)了“村民不出村辦政務(wù)”的方式,在村里建立村務(wù)中心,政府的服務(wù)功能下沉到鄉(xiāng)村,村民可以享有同城市一樣的便捷服務(wù)。從城鄉(xiāng)融合的角度看,公共服務(wù)下沉鄉(xiāng)村使得鄉(xiāng)村居民,特別是村中逐年增加的老年居民,生活更加方便,與城市居民的差距逐漸縮小,甚至在某些方面超過了城市居民的生活②。

與公共服務(wù)下沉到村相比較,公共服務(wù)下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或集鎮(zhèn)具有更好的效果。近年來,許多地區(qū)將發(fā)展小城鎮(zhèn)作為城鄉(xiāng)融合的抓手。發(fā)展小城鎮(zhèn)的服務(wù)功能可以實現(xiàn)對服務(wù)區(qū)域的更廣泛覆蓋,在許多山區(qū)和丘陵地區(qū)仍然存在一些分散的自然村。通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)或集鎮(zhèn),這些分散的自然村村民可以近距離獲得公共服務(wù),方便他們的鄉(xiāng)村生活。集鎮(zhèn)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)原本是區(qū)域中心,是一個區(qū)域內(nèi)的商業(yè)?信息和文化中心,承擔著服務(wù)職能,這被許多學者所討論,典型的如施堅雅的分析。在新型城鎮(zhèn)化過程中,通過改善基礎(chǔ)設(shè)施?增加服務(wù)內(nèi)容,集鎮(zhèn)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)的服務(wù)功能得到加強,周邊村莊可以通過集鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲得更加綜合和全面的服務(wù)。通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)或集鎮(zhèn)提供公共服務(wù),可以兼顧近距離和中心化兩個方面的優(yōu)勢,一方面能夠近距離提供服務(wù),另一方面增加服務(wù)供給的質(zhì)量和效率。

推動公共服務(wù)均等化是中國式現(xiàn)代化的重要任務(wù),享有更好的公共服務(wù)正在成為鄉(xiāng)村人口城鎮(zhèn)化的重要動力。在此背景下,政府提供公共服務(wù)的能力和方式對于城鎮(zhèn)化的模式產(chǎn)生了重要影響。在區(qū)域特征?文化背景和政府決策的共同推動下,形成了縣城集中型?城鄉(xiāng)融合互動型和服務(wù)下沉型等城鄉(xiāng)關(guān)系的不同形態(tài),為新型城鎮(zhèn)化的路徑提供了多樣性的選擇。

四、從城鄉(xiāng)關(guān)系差異看新型城鎮(zhèn)化的路徑選擇

城鄉(xiāng)融合發(fā)展是中國式現(xiàn)代化的必然要求。《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革推進中國式現(xiàn)代化的決定》強調(diào),“必須統(tǒng)籌新型工業(yè)化?新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興,全面提高城鄉(xiāng)規(guī)劃?建設(shè)?治理融合水平,促進城鄉(xiāng)要素平等交換?雙向流動,縮小城鄉(xiāng)差別,促進城鄉(xiāng)共同繁榮發(fā)展”。城鄉(xiāng)融合要突破傳統(tǒng)意義上的城鎮(zhèn)化概念,避免將衡量城鎮(zhèn)化的指標局限于城鎮(zhèn)常住人口的比例。城鄉(xiāng)融合是中國城鎮(zhèn)化的目標,也是中國城鎮(zhèn)化的特色。由于在城鎮(zhèn)化過程中,鄉(xiāng)村與城鎮(zhèn)存在著密切的聯(lián)系,從早期流動人口通過匯款帶動鄉(xiāng)村發(fā)展,到城鎮(zhèn)化帶動鄉(xiāng)村公共服務(wù)水平提升,城鎮(zhèn)化與鄉(xiāng)村發(fā)展一直融合在一起,從這個意義上說,城鄉(xiāng)融合是中國城鎮(zhèn)化的特色。但是城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡仍然是中國式現(xiàn)代化過程中的重要問題,提高城鄉(xiāng)融合水平和發(fā)展多種融合模式也成為中國式城鎮(zhèn)化的重要目標。

中國城鎮(zhèn)化是在城鄉(xiāng)融合的背景下實現(xiàn)的,呈現(xiàn)流動性?階段性和多樣性的特征。首先,從改革開放以來,農(nóng)村人口流動的重要特征是在城鄉(xiāng)之間反復遷移?雙向棲居,而不是由鄉(xiāng)到城的單向流動。隨著城鎮(zhèn)化水平提升,城鎮(zhèn)常住人口數(shù)量增加,穩(wěn)定性提升,流動性降低,但是流動性仍然存在,這構(gòu)成了中國城鄉(xiāng)融合發(fā)展的第一個特征。其次,在不同階段,推動鄉(xiāng)村人口外流的動力不同,城鄉(xiāng)融合的表現(xiàn)也不盡相同。在就業(yè)為主要推動力的時期,城鄉(xiāng)之間的流動更為頻繁,且鄉(xiāng)村在流動人口的日常生活中占有更重要的地位;而在公共服務(wù)推動下,城鄉(xiāng)進入融合發(fā)展時期,流動性減弱,穩(wěn)定性提升,城鎮(zhèn)在人們?nèi)粘I钪械闹匾匀遮呍黾印R虼耍青l(xiāng)關(guān)系是變動的,在不同時期有不同表現(xiàn),這構(gòu)成了中國城鄉(xiāng)融合發(fā)展的第二個特征。最后,由于地理環(huán)境?文化背景?經(jīng)濟發(fā)展水平和政府提供公共服務(wù)能力不同,中國的城鄉(xiāng)關(guān)系表現(xiàn)多樣性的特點。不論是早期基于農(nóng)民理性選擇形成的城鎮(zhèn)化模式,還是近年來公共服務(wù)導向的城鄉(xiāng)融合發(fā)展,城鄉(xiāng)發(fā)展方式一直存在差異性。多種方式的城鎮(zhèn)化構(gòu)成了中國城鄉(xiāng)融合發(fā)展的第三個特征。

目前,已有學者呼吁將農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的實現(xiàn)路徑置于區(qū)域經(jīng)濟差異的背景下,重視鄉(xiāng)村發(fā)展路徑的東西差異。我們不僅要認識到差異的存在,還需要認識到差異產(chǎn)生的原因,以及這種原因的變動,在此基礎(chǔ)上制定出差異化的城鄉(xiāng)融合發(fā)展政策。首先,城鄉(xiāng)融合發(fā)展的核心不是簡單增加城鎮(zhèn)人口占比,而是推動城鄉(xiāng)交流,提升城鄉(xiāng)居民特別是鄉(xiāng)村居民的生活質(zhì)量。城鎮(zhèn)化?鄉(xiāng)村化和城鄉(xiāng)交流都是實現(xiàn)這一目標的手段。在認識中國式現(xiàn)代化背景下的城鄉(xiāng)關(guān)系時,我們要避免非此即彼式的討論,探索一個可以包容不同區(qū)域中?不同背景下城鄉(xiāng)融合多樣實現(xiàn)途徑的分析框架。其次,中國的城鎮(zhèn)化以人為本,讓更多的進城農(nóng)民享有市民身份和機會是非常重要的舉措,但是城鄉(xiāng)融合不僅是市民化的過程,更重要的是讓農(nóng)民,不管是進城農(nóng)民還是沒有進城的農(nóng)民,享有均等的公共服務(wù),從而促進城鄉(xiāng)之間在平等基礎(chǔ)上的流動。從這個意義上說,實現(xiàn)城鄉(xiāng)之間資源的雙向流動才是城鄉(xiāng)融合的發(fā)展目標。最后,鄉(xiāng)村振興也不存在統(tǒng)一的模式。中共中央?國務(wù)院印發(fā)的《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》提出“分類推進鄉(xiāng)村發(fā)展”,并劃分了集聚提升類?城郊融合類?特色保護類和搬遷撤并類等四種村莊類型。這在村莊層面上清晰地把握了不同類型村莊的特點,并提出了相應(yīng)的規(guī)劃要求。

作者簡介:王曉毅,男,中國社會科學院大學社會與民族學院教授,中國社會科學院社會學研究所農(nóng)村環(huán)境與社會研究中心研究員;劉齊,女,中國社會科學院社會學研究所農(nóng)村環(huán)境與社會研究中心博士后。中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《南京農(nóng)業(yè)大學學報(社會科學版)》2024年第六期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)