土壤環境基準的制修訂是一項緊迫而艱巨的任務,它是土壤環境標準修訂的基礎及科學依據。文章闡述了土壤環境基準的內涵及分類,綜述了發達國家土壤環境基準的研究進展,對我國土壤環境基準的研究現狀進行了概述。我國現有的關于土壤環境基準的研究主要是基于土壤環境污染物的背景調查和通過土壤動物及植物的毒性實驗而獲得的生態毒理學數據。根據現有研究的不足,提出了在研究土壤環境基準時,應將土壤與各個介質關聯起來,除了關注土壤生物安全、保障土壤生態安全外,還應綜合考慮土壤污染對大氣環境、地表徑流及地下水的影響。在此基礎上,對我國土壤環境基準今后的研究方向進行了展望,以制定滿足我國實際需要、適用于我國各地區的使用的科學合理的土壤環境基準值,更好地指導我國土壤環境標準的制定及管理和決策。

背景

近年來,隨著環境問題的日益加劇,環境保護工作已經越來越受到人們的關注和重視。但我國的環境保護工作效果并不理想,究其原因是環境基準相關研究沒有形成體系且已經制定的環境基準不能夠準確反映我國環境的實際情況及客觀規律。環境基準是環境科學、毒理學、生物學和地球化學等多學科最新科研成果的集成,為環境標準的制定及環境污染的評價、預測和控制提供科學依據,是一個國家環境保護科研水平、國際地位和綜合實力的象征,是國家整個環境保護和管理體系的基石。與世界發達國家相比,我國環境基準研究一直較為滯后,遠不能滿足我國環保事業發展的需要。土壤環境污染的影響因其間接性和潛在性,更容易被忽視,致使我國土壤環境基準的研究已遠遠滯后于大氣、水環境基準的研究。因此,加強我國土壤環境基準基礎理論的系統研究勢在必行。

看點01:土壤環境基準的內涵

土壤環境基準是指土壤中污染物對特定對象不產生不良或有害影響的最大劑量或濃度,或者超過這個劑量或濃度就對特定對象產生不良或有害的效應,是土壤標準制修訂、土壤環境質量評價和控制的重要科學依據。依據上述定義,土壤環境基準應該包含土壤環境質量基準和污染土壤修復基準兩個方面的內涵。土壤環境質量基準,反映污染物長期脅迫和慢性影響或作用,一般指當土壤環境中污染物含量為一閾值范圍時對長期生活在其中的人或生物不會發生不良或有害影響;而污染土壤修復基準,反映土壤環境系統受到嚴重污染或突發事件污染后恢復其自然生態功能的過程中,污染物急性、亞急性毒性的危害與作用,一般指當污染物含量超過一定閾值范圍導致人或生物產生不良或有害的效應。因此,土壤環境質量基準值一般要通過大量的土壤環境污染物背景調查,系統的敏感生物致毒濃度研究和低水平、長期或慢性暴露實驗而獲得;而污染土壤修復基準值則是通過系統的急性、亞急性毒性實驗及大量優勢種群致毒濃度的研究,并適當參照高背景地區的背景水平而獲得。

土壤環境基準是土壤環境標準修訂的基礎及科學依據。土壤環境質量基準為土壤環境質量標準的制定提供基礎依據,它是為了防止土壤污染,保護生態系統,維護人體健康。污染土壤修復基準對應的是污染土壤修復標準,是指被技術和法規所確立、確定的土壤清潔水平,通過土壤修復或利用各種清潔技術手段,使土壤環境中污染物的濃度降低到不足以導致較大的或不可接受的生態損害和健康危害的程度,是在綜合考慮土壤本身組成、環境背景水平、技術清潔水平、污染物的選擇、分析檢測方法、修復標準的分類、對地下水的保護以及生態毒理學評價等因素而得到的。

土壤環境基準按照土地利用類型不同可以分為城鎮土壤環境基準(包括工商業用地土壤環境基準和居住與公園土壤環境基準)、農業土壤環境基準和污染場地土壤環境基準。按照保護對象不同可以分為3類:保護人類健康土壤環境基準(旨在保護暴露于污染土壤的臨界人群不產生顯著的健康風險)、保護生態受體土壤環境基準(旨在保護土壤環境中的生態受體,如植物、土壤無脊椎動物、土壤微生物、野生動物等不會因暴露于污染土壤而產生生態風險)以及保護地下水土壤環境基準(旨在保證通過淋溶作用進入地下水的污染物不會對土壤下方飲用水源造成危害)。土壤環境管理應綜合考慮土壤性質、土壤的利用方式、污染物的行為、受體等多種因素,評估確定土壤中污染物的危害風險和濃度限值。因此,在土壤基準的研究方面,也應該根據區域土壤環境的差異性特征,按照不同的土地利用類型和不同的保護對象,分別開展土壤環境基準的研究。

看點02:發達國家土壤環境基準的研究進展

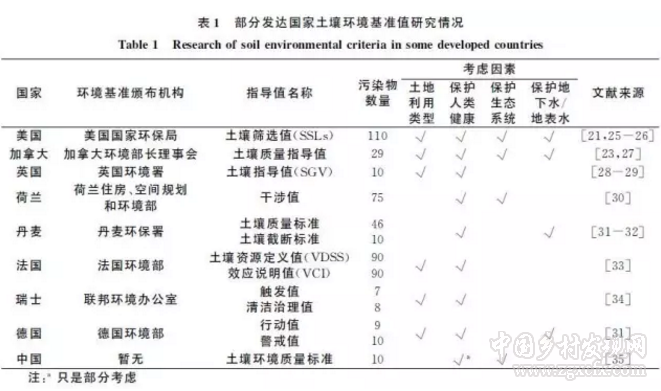

發達國家在土壤環境基準的研究方面已有一定的經驗,例如美國、加拿大、英國、荷蘭、丹麥、法國、瑞士、德國等發達國家已經制定有立足本國國情、基于污染風險的土壤環境基準值(表1)。各國制定土壤環境基準值時的依據基本相同,都是以土壤污染物對人類的健康風險和土壤環境的生態風險為基礎。由于各國土壤類型、土地利用方式及土壤管理政策不同,在制定土壤環境基準時所考慮的通用場地參數、污染物暴露途徑及遷移模型、臨界人群的健康暴露風險也不同,導致各國土壤環境基準的名稱、基準值、保護對象等也存在較大差異。

美國制定的土壤環境基準中所考慮的污染物種類最為豐富,達到了百余種。美國國家環保局(US EPA)采用土壤篩選值的概念,分別于1996年和2003年頒布了基于風險和生態風險的土壤篩選導則以用于土壤篩選值的推導,前者致力于保護人體健康而后者致力于保護生態受體安全,當某一場地土壤的污染物濃度超出篩選值時,就應該對該場地進行進一步調查和研究以確定是否需要采取修復措施。土壤篩選值在推導過程中考慮的是常見的暴露途徑包括直接土壤攝入、皮膚吸收、飲用污染區地下水等。加拿大環境部長理事會在制定的土壤環境基準時同時考慮了生態風險和人體健康風險兩種受體,分別基于生態風險和人體健康風險制定了土壤質量指導值,而最終的綜合性土壤質量指導值是取兩者中的最低值。與美國相比,加拿大制定的土壤環境基準新增了農業用地的土地利用類型。歐盟委員會制訂了TGD(Technical guidance document on risk assessment),提出土壤環境無效應濃度,可根據相平衡分配法、利用評估因子法以及統計外推法等計算得到。歐盟很多成員國使用TGD作為推導土壤基準的方法。英國在土壤環境基準制定時考慮了污染物對人體健康和植物的影響,制訂了土壤污染“起始濃度”,但是未給出土壤修復所需的“行動值”。荷蘭住房、空間規劃和環境部應用基于風險評估的方法確立了污染物的基準值、干預值及部分污染物造成土壤嚴重污染的指示值。

看點03:我國土壤環境基準的研究現狀

我國土壤環境基準的研究起步較晚,主要是參考和借鑒發達國家的經驗,研究區域較為分散,缺乏系統性,難以滿足我國環境保護工作的需求。目前關于我國土壤環境基準的研究,主要是基于土壤環境污染物的背景調查和通過土壤動物及植物的毒性實驗而獲得的生態毒理學數據。

早在20世紀80年代末和90年代初,周啟星就利用土壤環境背景值調查研究開展土壤環境質量基準的研究。此后,Wu etal在土壤環境背景值研究的基礎上,考慮作物生態效應,提出了我國土壤污染物Cd、Hg、Pb及As的土壤環境質量基準值。國內一些研究者還根據污染物的土壤背景值確定了我國河套地區、冀東地區、江淮流域、山東省東部地區、成都市等地區的土壤中以重金屬為主的環境質量基準值。成杭新等對中國31個省會城市4810件土壤樣品中52種化學元素數據進行分析計算,得到它們的基準值。通過全國范圍內的研究,發現不同地區土壤環境質量基準值存在很大差異,因而需要建立適用于我國各地區使用的土壤基準值。

目前,大多數的生物毒性實驗都是在實驗室中利用有限的物種進行的。常見的用于生物毒性研究的土壤生物包括土壤無脊椎動物(如蚯蚓、蝸牛、線蟲等)以及土壤植物(小麥、玉米、白菜、大豆等)。例如,研究者以土壤動物(赤子愛勝蚓)及土壤植物(小麥、青菜)為受試生物,研究了土壤中甲苯、乙苯和二甲苯等苯系物、多環芳烴熒蒽以及四環素和金霉素的生物毒性。周娟等以四種不同類型的土壤為測試介質,研究了銅對赤子愛勝蚓的急性和慢性毒性,發現不同類型土壤中銅對赤子愛勝蚓的毒性效應存在較大差異。然而,建立土壤環境基準應考慮土壤污染物對整個生態系統的影響。因此,研究者們利用數理統計的方法將有限的毒理學實驗結果及預測模型外推到實際生態系統中。王曉南等以保定市農田潮土為研究對象,進行重金屬Cr(Ⅵ)和Pb對土壤植物(小麥、玉米、萵苣、黃瓜、白菜、大豆、韭菜、番茄)和土壤動物(蝸牛)的慢性生態毒理學實驗,并結合搜集的本土生物毒性數據,利用物種敏感度分布法計算出Cr(Ⅵ)和Pb的土壤環境基準值。至今仍沒有對我國的土壤類型開展過系統的土壤生態毒理學研究,致使基于我國本土物種特性和土壤類型的保護生態受體的土壤環境質量基準數據十分匱乏。

縱觀目前已有的關于土壤環境基準的研究,在實驗設計及基礎數據獲取方面大多都只針對土壤本身。美國國家研究委員會(NRC)于2001年提出了地球關鍵帶的概念并認為關鍵帶科學是21世紀亟需研究的重點科學領域,關鍵帶包括植物冠層、土壤層、包氣帶及含水層等,巖石、土壤、水、空氣和生物在其中發生著復雜的相互作用。土壤圈作為地球關鍵帶的核心要素,是地球表層系統最為活躍的圈層,土壤過程控制著地球關鍵帶中物質、能量和信息流動與轉化,在糧食生產、水分保持、過濾污染物、減緩氣候變化和保護生物多樣性等方面發揮重要功能。目前,我國在研究土壤環境基準時,很少將土壤與各個介質關聯起來,除了關注土壤生物安全、保障土壤生態安全外,還應考慮土壤污染對大氣環境、地表徑流及地下水的影響。污染物在土壤中的歸趨主要是氣態損耗、植物根際及植物體內運移轉化、土壤顆粒上的吸附與轉化、匯入地表徑流以及膠體作用下縱向運移至地下水等。污染物進入土壤后除了可以通過被植物吸收并通過食物鏈傳遞而威脅到人類健康外,通過揮發作用進入大氣環境以及通過縱向運移進入地下水的污染物也是威脅人類健康的重要途徑。因此,綜合考慮土壤污染物對大氣、地表水及地下水的影響對土壤環境基準研究是十分必要的。杜文超等采用原位野外Lysimeter模擬系統研究了耕作條件下多環芳烴、多溴聯苯醚、納米材料等污染物的遷移轉化規律及生態風險。該系統通過對建立的未擾動的土壤中宇宙系統的綜合觀測,可全面評估外源污染物在土壤系統中的環境歸趨和生態風險,對今后開展土壤環境基準研究具有重要的參考價值。

雖然我國已經開展了一些土壤環境基準的相關研究,但依然存在具有很大的局限性,難以支撐我國土壤環境保護的迫切需求。

一方面,目前已開展的研究數據量仍然較少,且數據采集、樣品處理、測定條件及方法等不一致,導致數據沒有可比性。因此,有必要將樣品采集、預處理及測定進行系統化、標準化和規范化。

另一方面,我國土壤環境基準研究中所涉及的土壤污染物種類較少,尤其是有機污染物,應根據我國實際情況增加有機污染物及一些新型污染物,如抗生素、雌激素、納米材料、微塑料等。

在國家層面,我國環境基準尚未有效地納入環境標準體系及環境管理工作,且目前還沒有國家授權的環境基準研究組織和機構,導致我國的環境基準制訂缺乏規范性和權威性。土壤環境基準的研究是一項系統性強、任務量大的工程,在土壤環境基準的研究過程中還應該調節好國家和地區層面相關環保部門的關系,以利于高效率和高質量的完成土壤環境基準的制訂。此外,提高公眾參與度,公開土壤環境質量基準和標準的相關信息,并向公眾提供多種參與基準和標準修訂的渠道也是十分必要的。

看點04:我國土壤環境基準的研究展望

今后我國土壤環境基準的研究應在以下方面進行完善:

(1)進一步提升對土壤環境基準重要性的認識,加強國家層面的重視、設立基準專項等;

(2)推進國家層面土壤環境基準研究的頂層設計,進行分區、分級、分類研究;

(3)進行土壤基準研究國家級平臺與隊伍建設,提升我國開展土壤環境基準研究的整體能力;

(4)加強對國外經驗的借鑒及國內資料的總結,并結合我國土壤環境保護的需求進行創新和發展。

我國土壤環境基準的制修訂是一項艱巨的任務,在研究過程中應結合我國的實際情況,借鑒發達國家已有的經驗并發展創新,由國家及地區各相關部門、多學科研究人員共同努力完成,并需要在實踐中不斷地檢驗,以制定滿足我國實際需要、適用于我國各地區使用的科學合理的土壤環境基準值,從而更好地指導我國土壤環境標準的制定及管理和決策。

來源:南京大學學報(自然科學)2017年第2期

作者單位:南京大學環境學院,污染控制與資源化研究國家重點實驗室

中國鄉村發現網轉自:微信號 農業環境科學

(掃一掃,更多精彩內容!)