【摘 要】自1987年《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法(試行)》頒布實(shí)施30多年來(lái),村民自治在四個(gè)民主和自治體制等方面不斷創(chuàng)新。21世紀(jì)特別是近10年來(lái),村民自治實(shí)踐進(jìn)入到一個(gè)新的歷史階段;國(guó)家治理對(duì)村民自治提出更高要求,特別是在村民自治實(shí)踐機(jī)制方面。正因如此,村民自治不能僅限于自治實(shí)踐,應(yīng)擴(kuò)展到鄉(xiāng)村社會(huì)有效治理之中。從有效治理角度審視30多年來(lái)的村民自治創(chuàng)新實(shí)踐特別是運(yùn)行機(jī)制創(chuàng)新,成績(jī)斐然,在保障性、表達(dá)性、決策性、制約性、協(xié)調(diào)性和協(xié)同性機(jī)制等方面,均有長(zhǎng)足發(fā)展,但一些機(jī)制有待發(fā)展和建設(shè),一些機(jī)制如動(dòng)力性機(jī)制非常缺乏。在村民自治有效實(shí)現(xiàn)研究方面雖然有一些代表性的觀點(diǎn),整體來(lái)看仍然局限于治理的某個(gè)方面,主要是實(shí)踐創(chuàng)新的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),且主要以村民自治有效實(shí)現(xiàn)為目標(biāo)。為此,我們既要繼續(xù)關(guān)注現(xiàn)實(shí)中的村民自治實(shí)踐創(chuàng)新,也要從國(guó)家治理和有效治理角度繼續(xù)探討村民自治實(shí)踐創(chuàng)新及實(shí)現(xiàn)形式。

【關(guān)鍵詞】村民自治;實(shí)踐創(chuàng)新;有效治理;運(yùn)行機(jī)制

自1987年《中華人民共和國(guó)村民委員會(huì)組織法(試行)》實(shí)施起,村民自治實(shí)踐已經(jīng)30多年了。30多年來(lái),村民自治在實(shí)踐過程中不斷普及和落地,不斷深化和推進(jìn);近10年來(lái),村民自治在廣東、浙江、湖北、安徽等地實(shí)踐中不斷創(chuàng)新,把村民自治推到一個(gè)新的發(fā)展階段。梳理30多年來(lái)村民自治的創(chuàng)新實(shí)踐歷程,分析村民自治實(shí)踐創(chuàng)新的機(jī)制,有助于理解村民自治的深化與發(fā)展。

一、30多年來(lái)村民自治的實(shí)踐創(chuàng)新歷程

村民自治實(shí)踐中,民主選舉一直走在前頭,民主選舉創(chuàng)新實(shí)踐也領(lǐng)先一步。如“海選”在《村民委員會(huì)組織法(試行)》公布之前已在吉林省北老壕村萌芽,釋疑了委員會(huì)成員指定內(nèi)選的問題;但它沒有解決群眾“眾意”向“公意”轉(zhuǎn)變的問題,也沒有解決當(dāng)選村民委員會(huì)成員之間的關(guān)系與合作問題。安徽省騰云村的“組合競(jìng)選制”試點(diǎn)[1]解決了后一個(gè)問題,至于前一個(gè)問題,1998年《村民委員會(huì)組織法》正式實(shí)施時(shí)設(shè)立了“候選人提名”程序,強(qiáng)調(diào)候選人“由村民直接提名產(chǎn)生”。不過,普通民眾弱勢(shì)地位的狀況并沒有改變,有鑒于此,“提名候選人”在實(shí)踐中又發(fā)展出了“票選候選人”,后來(lái)發(fā)展到直接“票決”村委會(huì)成員;為了彌補(bǔ)職位競(jìng)選不能真正反映民意的缺陷,有些地區(qū)農(nóng)村在選舉時(shí)實(shí)行“高票低計(jì)”或“下加法”。另外,“競(jìng)選”已成為必需的程序,提到選舉大會(huì)前。21世紀(jì)以來(lái),為了應(yīng)對(duì)農(nóng)村勞動(dòng)力大量外出的問題,“委托投票”成為一種普遍形式;為了解決家庭主要?jiǎng)趧?dòng)力外出的問題,家庭聯(lián)戶代表制度應(yīng)時(shí)而生。

民主決策實(shí)踐創(chuàng)新一直伴隨著村民自治進(jìn)程。這與兩個(gè)問題有關(guān):一是決策的合法性或正當(dāng)性,因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中村民(代表)大會(huì)決策往往演變?yōu)椤按逦瘯?huì)決策”。為了解決這個(gè)問題,一些地方嘗試建立專門的獨(dú)立的村級(jí)議事會(huì),如廣東蕉嶺在2007年實(shí)行獨(dú)立的村民代表會(huì)議,同時(shí)成立了村代會(huì)召集組,獨(dú)立地進(jìn)行村級(jí)事務(wù)決策[2];四川成都在2008年賦予村民議事會(huì)獨(dú)立的決策權(quán)[3]。雖有進(jìn)步,但仍然局限于村莊層面,與農(nóng)村公共事務(wù)特別是自然村莊事務(wù)脫節(jié)。為此,江蘇南京2007年在自然村成立農(nóng)民議會(huì)、莊務(wù)委員會(huì)和農(nóng)民議事會(huì)等[4],將議事機(jī)制下沉到自然村落一級(jí);廣東省清遠(yuǎn)區(qū)2012年普遍在村和組兩級(jí)成立議事會(huì),各自有獨(dú)立的決策權(quán)力[5]。二是決策的科學(xué)性或合理性,解決方式是盡可能地增加參與決策的鄉(xiāng)村組織,盡可能地增加提議、商議與決議等環(huán)節(jié)。為此,山西在2003年嘗試了“兩委聯(lián)席會(huì)議”[6];湖北隨州在2004年實(shí)踐了“兩會(huì)決策”[7];2012年河南鄧州嘗試實(shí)行“四議兩公開”制度,強(qiáng)調(diào)村級(jí)重大事務(wù)都必須由黨支部會(huì)議提議,黨支部和村委會(huì)“兩委”會(huì)商議,黨員大會(huì)審議,村民代表會(huì)議或村民會(huì)議決議[8];同年,浙江湖州也確立了“三重兩輪票決制”[9],在決策事務(wù)、提議范圍、商議程序和表決方式等方面,更能反映民意和決策的科學(xué)性。有些地方還考慮到村民代表會(huì)議及村民代表本身的問題,嘗試性地提出一些制度創(chuàng)新,如河北省青縣在2008年實(shí)施村民代表會(huì)議常任制,內(nèi)蒙古隆勝村在2010年時(shí)實(shí)踐村民代表大會(huì)常設(shè)制[10]。

民主管理與服務(wù)一直伴隨著民主決策,主要有四種創(chuàng)新實(shí)踐:一是管理隊(duì)伍建設(shè),吸收鄉(xiāng)村民間精英進(jìn)入村民委員會(huì),特別是經(jīng)濟(jì)精英,也有其他一些民間精英進(jìn)入村委會(huì)的(如村醫(yī)和村教進(jìn)兩委);近年來(lái)“新鄉(xiāng)賢”崛起,有些農(nóng)村地區(qū)通過建立鄉(xiāng)賢參事會(huì),配合村委會(huì)工作,在貴州銅仁(2016年)還形成了“鄉(xiāng)賢會(huì)+”管理與服務(wù)模式[11]。二是管理技術(shù)建設(shè),以廣東佛山的“網(wǎng)格化管理”為代表[12]。三是管理與服務(wù)平臺(tái)建設(shè),廣東揭陽(yáng)的代表工作室(2012年)最為典型[13]。四是路線建設(shè),強(qiáng)調(diào)黨的領(lǐng)導(dǎo)和群眾路線或兩者結(jié)合之路,如江西分宜的“黨建+”(2010)、廣西河池的“黨領(lǐng)群治”(2012)、貴港大黎村的群議、群建、群治的(簡(jiǎn)稱“三群”)農(nóng)村社會(huì)自治模式(2012),四川都江堰在2015年實(shí)施的“黨建引領(lǐng)”模式等[14]。另外,在一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)建立一些跨村的聯(lián)合組織,如浙江舟山的社區(qū)管委會(huì)(2008),將村民自治組織承擔(dān)的“政務(wù)”剝離出來(lái),村民自治組織集中精力做好村民自治工作;又如四川成都的跨村聯(lián)合議事會(huì)(2012),為跨村公共產(chǎn)品的供給進(jìn)行決策與協(xié)商[15]。

民主監(jiān)督實(shí)踐創(chuàng)新也一直伴隨著民主決策和民主管理,代表性的有三個(gè),亦表現(xiàn)為三個(gè)階段:一是1999年浙江溫嶺的民主懇談會(huì)[16],將民主協(xié)商和監(jiān)督機(jī)制一同納入到民主決策和民主管理過程中;二是2004年浙江武義后陳村的村務(wù)監(jiān)督委員會(huì),建立起了村民參與監(jiān)督的組織平臺(tái)與制度體系[17],被寫進(jìn)了2010年修訂的《村民委員會(huì)組織法》中;三是2012年四川成都的議事監(jiān)督委員會(huì)[18],把監(jiān)督領(lǐng)域從執(zhí)行、管理推進(jìn)到?jīng)Q策范疇。一些村級(jí)組織創(chuàng)建本身也是一個(gè)監(jiān)督體制改革的過程,無(wú)形之中都會(huì)強(qiáng)化組織、民眾以及黨的監(jiān)督職能。另外,2016年11月8日,中央辦公廳印發(fā)《關(guān)于在北京市、山西省、浙江省開展國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)方案》,意味著國(guó)家的監(jiān)察體系將覆蓋農(nóng)村社會(huì)的“公職人員”。

村民自治實(shí)踐創(chuàng)新還有一種形式,即,通過體制創(chuàng)新來(lái)促進(jìn)村民自治有效實(shí)現(xiàn)和鄉(xiāng)村社會(huì)有效治理,主要有下移、上移和重組三種方式。下移創(chuàng)新最多,形式各異。云南大理州由于民族各異,2014年將自治單元下沉到自然村或村民小組一級(jí)[19];湖北秭歸在2011年也將村民自治下沉到自然村落一級(jí),實(shí)現(xiàn)自然村落和村級(jí)兩級(jí)自治[20];廣東云浮在2011年將村民自治向上延伸至鎮(zhèn)一級(jí)基層政權(quán),向下延伸至村小組或自然村,建立起了“組為基礎(chǔ)、三級(jí)聯(lián)動(dòng)”的社會(huì)自治體系[21]。廣東清遠(yuǎn)在2012年更進(jìn)一步,不僅將村民自治單元下移,同時(shí)將黨組織和公共服務(wù)下移配套[22];廣西貴港和融水再進(jìn)一步:貴港在2010年以自然屯為主體,以屯級(jí)黨組織為核心,組織開展村民民主管理的屯級(jí)協(xié)商自治機(jī)制;融水2013年在自然屯建立黨支部委員會(huì)等,將農(nóng)村各項(xiàng)工作整體下移至自然屯,將屯建立成為農(nóng)村社會(huì)的基層治理單元[23]。村治上移最為典型的是村莊合并,在諸多農(nóng)村都有實(shí)施。村治重組最為典型的是廣東佛岡縣的“片區(qū)模式”,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位,將原有的“鄉(xiāng)鎮(zhèn)—村(行政村)—村民小組”調(diào)整為“鄉(xiāng)鎮(zhèn)—片區(qū)—村(村民小組)”,以片區(qū)為基礎(chǔ)搭建進(jìn)行鄉(xiāng)村治理[24]。浙江省金華市金東鎮(zhèn)的“赤松模式”也在此列,其目的是建立區(qū)域性的村域共同體[25]。不論是下沉、上移還是重組,原因都在于村民自治制度與鄉(xiāng)村社會(huì)治理的實(shí)際需求之間發(fā)生了脫節(jié)。

二、有效治理視角下的村民自治創(chuàng)新實(shí)踐分析

村民自治實(shí)踐創(chuàng)新是一個(gè)前后相繼、不斷發(fā)展的過程。三個(gè)問題蘊(yùn)含其中:一是村民自治實(shí)踐為什么要不斷地創(chuàng)新?二是不斷創(chuàng)新的動(dòng)力或原因是什么?三是不斷實(shí)踐創(chuàng)新的目的或目標(biāo)究竟是什么?從目前實(shí)際情況來(lái)看,不斷創(chuàng)新的原因在于,村民自治實(shí)踐確實(shí)存在著一些問題,如制度設(shè)計(jì)不合理,與鄉(xiāng)村社會(huì)需求相脫節(jié),實(shí)踐過程中存在著執(zhí)行偏差和不到位等情況。動(dòng)力主要來(lái)源于農(nóng)村基層和鄉(xiāng)村社會(huì)內(nèi)部,農(nóng)民確實(shí)有自治的需求,并對(duì)村民自治寄予厚望,希望能夠通過村民自治來(lái)解決農(nóng)村社會(huì)的實(shí)際問題。從這個(gè)角度看,村民自治實(shí)踐不斷創(chuàng)新的最終目的是為了實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村社會(huì)的有效治理。

國(guó)家治理也對(duì)村民自治實(shí)踐提出了這方面的要求。從最近中央政策和文件精神來(lái)看,村民自治只是農(nóng)村社會(huì)治理體系的一個(gè)組成部分,應(yīng)該嵌入到一個(gè)更大范圍的鄉(xiāng)村治理體系之中。村民自治不能僅僅局限于民主和自治范疇,應(yīng)該擴(kuò)展到鄉(xiāng)村社會(huì)治理和國(guó)家基層治理領(lǐng)域,加強(qiáng)同鄉(xiāng)村社會(huì)其他組織、黨的基層組織,以及國(guó)家基層治理機(jī)構(gòu)之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào),從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)村基層社會(huì)的有效治理。這要求村民自治實(shí)踐應(yīng)該有一個(gè)質(zhì)的提升,從民主和自治轉(zhuǎn)向有效治理。因此,對(duì)村民自治實(shí)踐及創(chuàng)新的探究就不能僅限于自治實(shí)踐本身,應(yīng)該擴(kuò)展到鄉(xiāng)村社會(huì)有效治理的角度。

從有效治理的角度來(lái)看村民自治,一個(gè)關(guān)系鏈就凸顯了出來(lái),這就是“制度-體制-機(jī)制”關(guān)系鏈。從目前情況來(lái)看,有關(guān)村民自治和鄉(xiāng)村治理體系的制度和體制,具有普適性,一般由國(guó)家和政府供給,通過法律、政策和規(guī)章制度等進(jìn)行規(guī)范。然而,有關(guān)村民自治和鄉(xiāng)村治理的機(jī)制問題,特別是參與鄉(xiāng)村治理各組織之間的關(guān)系及銜接、協(xié)作等問題,雖然在一些政策法律和規(guī)章制度中進(jìn)行了規(guī)定,但在實(shí)際執(zhí)行過程中往往出現(xiàn)矛盾;并且,鄉(xiāng)村社會(huì)存在差異,村民自治進(jìn)程有快有慢,因此會(huì)產(chǎn)生或創(chuàng)設(shè)一些鄉(xiāng)村組織,它們超越了村民自治范疇,但同樣要參與到鄉(xiāng)村治理之中,如何與已有制度與組織銜接,就成為它們能否有效發(fā)揮作用的決定性因素。這時(shí),村民自治的運(yùn)行機(jī)制就成為鄉(xiāng)村治理有效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

立足于鄉(xiāng)村社會(huì)治理體系,審視村民自治運(yùn)行機(jī)制,至少應(yīng)該解決好三個(gè)方面的問題:一是要解決好村民自治內(nèi)部組織之間的關(guān)系問題,特別是決策、管理與監(jiān)督組織之間的關(guān)系問題;二是村民自治制度與農(nóng)村現(xiàn)實(shí)情況脫節(jié)的問題,特別是民意輸入和政策輸出、管理服務(wù)供給的問題;三是村民自治組織與鄉(xiāng)村其他組織、黨的基層組織之間的銜接與配合問題。

基于第一個(gè)問題,三大機(jī)制特別重要:(1)決策性機(jī)制,指村級(jí)決策組織在享有充分自主的前提下,對(duì)村莊事務(wù)或決策(特別是重大事務(wù)和重要決策等)做出抉擇的機(jī)制,包括決策主體的確立、決策權(quán)劃分、決策組織和決策方式等。(2)制約性機(jī)制,指運(yùn)用制度、法律、政策和地方性規(guī)則及村規(guī)民約,以及權(quán)力制約等手段,通過有效途徑,對(duì)權(quán)力使用者所形成的特定的限制和約束。(3)協(xié)調(diào)性機(jī)制,指不同自治組織之間按照實(shí)際情況建立起來(lái)的處理組織內(nèi)外各種關(guān)系,為確保村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、促進(jìn)村級(jí)組織整體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的條件和環(huán)境。

基于第二個(gè)問題,三大機(jī)制必不可少:(1)保障性機(jī)制,指村民的真實(shí)意愿能夠通過一定的制度或體制得到真實(shí)的反映。(2)表達(dá)性機(jī)制,指村民能夠通過一定的渠道和方式(包括制度性渠道和精英式表達(dá))向村級(jí)組織表達(dá)自身利益要求,以求影響村級(jí)決策輸出、村級(jí)監(jiān)督及需求服務(wù)的過程。(3)制約性機(jī)制,村民作為鄉(xiāng)村自治主體,對(duì)鄉(xiāng)村治理組織及過程有監(jiān)督和約束的權(quán)利。

基于第三個(gè)問題,協(xié)調(diào)性和制約性機(jī)制(自治組織與黨的基層組織、鄉(xiāng)村其他組織之間)同樣必不可少;同時(shí),還有一個(gè)協(xié)同性機(jī)制的問題,指協(xié)調(diào)兩個(gè)或者兩個(gè)以上村級(jí)組織,協(xié)同一致地完成村級(jí)治理目標(biāo)的過程或能力。這在村民自治實(shí)踐中一般稱為“聯(lián)動(dòng)機(jī)制”[26]。

除此之外,為了促進(jìn)村級(jí)組織更加有效從事治理、管理和服務(wù)活動(dòng),實(shí)現(xiàn)農(nóng)村基層社會(huì)治理體系的完善和治理能力的提升,有必要通過一定方式或手段等提升村級(jí)組織的治理能力和水平。這里稱為激勵(lì)性機(jī)制或是動(dòng)力性機(jī)制。

這些機(jī)制可能會(huì)同時(shí)出現(xiàn)在兩個(gè)組織之間,如保障性機(jī)制、表達(dá)性機(jī)制、制約性機(jī)制與協(xié)調(diào)性機(jī)制等,有的機(jī)制會(huì)單獨(dú)出現(xiàn)于不同組織之間。根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)實(shí)際情況,它們之間的相互關(guān)系在鄉(xiāng)村治理組織體系中如圖1所示:

圖1 鄉(xiāng)村有效治理關(guān)系圖

村民自治要想有效實(shí)現(xiàn),鄉(xiāng)村社會(huì)若要有效治理,必須達(dá)到并滿足以上七大機(jī)制(見表1)。

從有效治理及實(shí)現(xiàn)機(jī)制的角度審視30多年來(lái)的村民自治實(shí)踐創(chuàng)新,有值得肯定的地方,也存在著不足。值得肯定的地方有兩點(diǎn):一是經(jīng)過30多年的實(shí)踐創(chuàng)新,在有效實(shí)現(xiàn)機(jī)制方面已有長(zhǎng)足的進(jìn)展,在一些主要的實(shí)現(xiàn)機(jī)制方面,均有相應(yīng)的創(chuàng)新實(shí)踐,特別表現(xiàn)在保障性、表達(dá)性、決策性、制約性和縱向協(xié)同性機(jī)制等方面。二是從實(shí)現(xiàn)機(jī)制的總體情況來(lái)看,表1中列舉的37個(gè)有效機(jī)制中(至少)有26個(gè)方面有相應(yīng)的實(shí)踐創(chuàng)新,同時(shí)有一種機(jī)制多種創(chuàng)新形式的情況。

當(dāng)然,也存在著不足。一是雖然整體村民自治實(shí)踐創(chuàng)新的格局已經(jīng)形成,但均發(fā)生在不同地域或不同村莊或不同層次上,尚未形成整體性的格局。二是時(shí)間不長(zhǎng),除民主選舉中的實(shí)踐創(chuàng)新外,多數(shù)發(fā)生在21世紀(jì)以來(lái),特別是近10年內(nèi)。三是在一些有效實(shí)現(xiàn)機(jī)制方面仍然沒有相應(yīng)的創(chuàng)新實(shí)踐,如協(xié)調(diào)性機(jī)制和動(dòng)力性機(jī)制,一些具體的實(shí)現(xiàn)機(jī)制仍然有待發(fā)展和建設(shè)。具體如下:(1)在普通民眾和鄉(xiāng)村精英之間既缺乏保障性機(jī)制,也缺乏表達(dá)性機(jī)制。(2)決策性機(jī)制格局中,決策組織的建設(shè)、決策權(quán)的劃分和決策方式等需要進(jìn)一步改進(jìn),如村級(jí)議事會(huì)和農(nóng)民議會(huì)等。如果沒有精英或?qū)B毴藛T主持,是否能夠形成合理、科學(xué)的決策?村級(jí)決策方式以多數(shù)制決定,可能會(huì)忽視或損害少數(shù)農(nóng)民的權(quán)益;村級(jí)決策權(quán)力應(yīng)有邊界,以不侵犯農(nóng)民權(quán)益為前提。(3)制約性機(jī)制最多,至少應(yīng)該體現(xiàn)在八個(gè)方面,但現(xiàn)實(shí)中主要表現(xiàn)在六個(gè)方面,存在著缺位的地方,如其他組織與自治組織之間,尚沒有明確的監(jiān)督機(jī)制或約束規(guī)范;民主選舉雖然為民主管理輸送管理主體,但事后性的罷免機(jī)制很難啟動(dòng)。(4)協(xié)調(diào)性機(jī)制在鄉(xiāng)村治理過程中甚是缺乏,如黨的組織和其他組織、其他組織和自治組織、民主決策組織和民主監(jiān)督組織之間,均沒有固定的協(xié)調(diào)機(jī)制或規(guī)范,在實(shí)踐過程中難得有創(chuàng)新。(5)基于鄉(xiāng)村治理體系的橫向協(xié)同機(jī)制仍然有較大創(chuàng)新空間,基于體制改革的縱向協(xié)同機(jī)制處于創(chuàng)新或試驗(yàn)階段。(6)動(dòng)力性機(jī)制,其他組織與自治組織之間缺乏有效的激勵(lì)機(jī)制,自治組織之間也缺乏有效的動(dòng)力機(jī)制。

表1 基于有效治理機(jī)制的實(shí)踐創(chuàng)新案例匯總表

三、村民自治有效實(shí)現(xiàn)的理論分析與反思

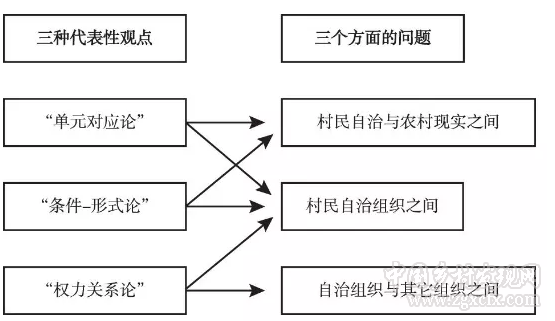

村民自治實(shí)踐創(chuàng)新的研究與實(shí)踐歷程同步發(fā)展。一方面,村民自治實(shí)踐創(chuàng)新的過程就是不斷地解決村民自治運(yùn)行機(jī)制問題的過程,也是鄉(xiāng)村治理不斷發(fā)展邁向有效治理的過程。另一方面,村民自治的實(shí)踐創(chuàng)新過程也是鄉(xiāng)村治理有效性探討的過程,不僅吸引了大量的研究者,而且有的研究者本身就是鄉(xiāng)村治理實(shí)踐創(chuàng)新的推動(dòng)者和參與者,推動(dòng)著村民自治研究進(jìn)一步深化。主要有三種代表性的觀點(diǎn)。

一是“條件-形式論”。鄧大才教授認(rèn)為村民自治有效實(shí)現(xiàn)至少需要五大基本條件,分別是利益、文化、地域、規(guī)模和個(gè)人意愿,其中,利益相關(guān)、群眾自愿、地域相近分別是村民自治有效實(shí)現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、主體基礎(chǔ)和外部條件,文化相連、規(guī)模適度是村民自治有效實(shí)現(xiàn)的內(nèi)在要求[27]。除此之外,所處時(shí)代、村組所有權(quán)、自治規(guī)則、居住情況、產(chǎn)業(yè)狀況等亦是現(xiàn)實(shí)因素。徐勇、鄧大才主編《中國(guó)農(nóng)村調(diào)查》總第一卷探討了各類議事會(huì)、“中國(guó)式議員”、產(chǎn)權(quán)與村民自治有效實(shí)現(xiàn)的關(guān)系,以及“兩說(shuō)一聯(lián)”、協(xié)商共治、多元共治等一些有效的治理形式[28]。除此之外,還有一些研究關(guān)注村民自治實(shí)現(xiàn)的傳統(tǒng)制度與文化,如云南的木牌制、廣西的都老制和翁村制[29],或是地方性的習(xí)慣法,如廣西壯族的“都老制”、瑤族“石牌律”、侗族的“款約”、苗族“埋巖”、仫佬族的“會(huì)款禁約”等[30]。基于“條件-形式論”,徐勇和趙德健教授提出,村民自治不應(yīng)該固守法律制度規(guī)定,而應(yīng)該突破制度框架,實(shí)現(xiàn)多層次、多類型、多樣式的鄉(xiāng)村治理模式。[31]

二是“單元對(duì)應(yīng)論”,強(qiáng)調(diào)自治單元應(yīng)該與社會(huì)單元對(duì)應(yīng)起來(lái),或是自治單元應(yīng)該基于社會(huì)單元,在目前情況下,主要是自治單元應(yīng)該回歸自然村組。程同順等在2010年撰文指出,自然小組是一個(gè)天然的利益共同體,在村級(jí)利益表達(dá)和相關(guān)政策執(zhí)行中發(fā)揮著獨(dú)到的功能,對(duì)高效的村民自治體系具有不可或缺的作用[32]。徐勇教授等認(rèn)為組(自然村)是最緊密的經(jīng)濟(jì)共同體、社會(huì)共同體和文化共同體,理應(yīng)成為村民自治的基本組織單元[33]。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所課題組認(rèn)為,農(nóng)村自治組織設(shè)置下沉能夠與比較高效的小型熟人社會(huì)單元對(duì)應(yīng),以形成相對(duì)高效的公共品供應(yīng)機(jī)制[34]。張茜、李華胤提出村民自治有效實(shí)現(xiàn)單元可能是在現(xiàn)有行政村基礎(chǔ)上的、同時(shí)向自然村拓展的多級(jí)自治形式[35]。如徐勇等對(duì)廣東云浮的總結(jié),在自然村組為村民自治基本組織單元的前提下,建立起分級(jí)分層的鄉(xiāng)村治理體系[36]。基于農(nóng)村社區(qū)化趨勢(shì),有研究者認(rèn)為村民自治應(yīng)該與社區(qū)建設(shè)共生共建[37];有研究者提出要解決農(nóng)村社區(qū)建設(shè)存在的突出問題,關(guān)鍵在于合理確定農(nóng)村最基本的治理單元,如湖北秭歸白鶴洞村的村落自治[38]。

三是“權(quán)力關(guān)系論”。持此論的典型代表為肖濱教授等對(duì)廣東村民自治新形式的探索,認(rèn)為梅州的“三元制衡”是為了實(shí)現(xiàn)三元結(jié)構(gòu)之間的制約與平衡,主要解決自治權(quán)內(nèi)部的橫向問題;云浮的“上下聯(lián)治”和清遠(yuǎn)的“自治下移”則主要是為了解決自治權(quán)內(nèi)部的縱向問題[39]。

圖2 三個(gè)代表性觀點(diǎn)與村民自治有效實(shí)現(xiàn)三個(gè)問題的關(guān)系

每一種代表性的觀點(diǎn)針對(duì)村民自治有效實(shí)現(xiàn)三個(gè)方面問題中的一個(gè)問題,同時(shí)兼顧另外一個(gè)問題。如“單元對(duì)應(yīng)論”,主要解決村民自治單元與社會(huì)基本單元脫節(jié)的問題,同時(shí)也解決了村民自治運(yùn)行中的一些問題,如村民權(quán)利保障、利益意見表達(dá)、過程監(jiān)督與制約問題等。至于“條件-形式論”,內(nèi)涵更加豐富,不僅直接解決了村民自治內(nèi)部存在的問題及相應(yīng)的運(yùn)行機(jī)制,更是在村民自治實(shí)踐與鄉(xiāng)村社會(huì)實(shí)際之間建立起有機(jī)聯(lián)系,將一些“社會(huì)基礎(chǔ)”直接納入到村民自治實(shí)踐和鄉(xiāng)村治理過程之中,直接成為村民自治有效實(shí)現(xiàn)和鄉(xiāng)村社會(huì)有效治理的機(jī)制。“權(quán)力關(guān)系論”以權(quán)力為線索,以廣東實(shí)踐創(chuàng)新為基礎(chǔ),展現(xiàn)了村民自治有效實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)實(shí)版本,既體現(xiàn)在村民自治組織內(nèi)部,更體現(xiàn)在自治組織與黨的基層組織、經(jīng)濟(jì)組織之間。

從有效治理的角度來(lái)審視這三種觀點(diǎn),要具體分析。

“條件-形式論”中,要對(duì)“條件”進(jìn)行甄別與區(qū)分:(1)一些“條件”是村民自治的基本要素,如自治單元、村組所有權(quán)、群眾參與、規(guī)則自覺、協(xié)商民主和集體行動(dòng)等。村民自治實(shí)踐創(chuàng)新中的很大一部分主要圍繞著這些基礎(chǔ)要素展開。(2)一些“條件”如居住狀況、傳統(tǒng)與現(xiàn)代、利益相關(guān)、產(chǎn)業(yè)狀況、文化相連等,是村民自治有效實(shí)現(xiàn)和鄉(xiāng)村社會(huì)有效治理的地方性因子。(3)一些“條件”已在運(yùn)行機(jī)制上發(fā)揮作用。如各類議事會(huì)組織體現(xiàn)了普通村民與自治組織之間的保障性、表達(dá)性和制約性機(jī)制,“中國(guó)式議員”反映的是鄉(xiāng)村精英與自治組織及普通民眾之間的表達(dá)性、保障性和制約性機(jī)制;少數(shù)民族地區(qū)傳統(tǒng)的村寨制等,立足于民主決策過程中的保障性機(jī)制、表達(dá)性機(jī)制,以及決策性機(jī)制;地區(qū)習(xí)慣法具有制約性機(jī)制以及表達(dá)性機(jī)制和決策性機(jī)制功能;社區(qū)化趨勢(shì)與鄉(xiāng)村治理合二為一,既為協(xié)同性機(jī)制,同時(shí)亦是協(xié)調(diào)性機(jī)制。

“單元對(duì)應(yīng)論”:在社會(huì)單元和自治單元之間建立起一致性的保障性機(jī)制、表達(dá)性機(jī)制和制約性機(jī)制,以及自治組織內(nèi)部縱向的協(xié)同性機(jī)制。

“權(quán)力關(guān)系論”:“三元制衡”體現(xiàn)的是不同組織之間的協(xié)調(diào)性機(jī)制、制約性機(jī)制以及協(xié)同性機(jī)制,“上下聯(lián)治”和“自治下移”體現(xiàn)的是自治組織內(nèi)部的縱向協(xié)同性機(jī)制。

然而,問題依然存在。總體來(lái)看:(1)這些觀點(diǎn)僅是代表,局限于自治研究的某個(gè)方面,且主要是實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)與探討;一些經(jīng)驗(yàn)總結(jié),還沒有來(lái)得及展開。(2)這些研究以村民自治有效實(shí)現(xiàn)為目標(biāo),從目前國(guó)家治理需求和農(nóng)村發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看尚有局限性。

具體來(lái)看,“條件-形式論”中的“條件”過于寬泛,需要具體且細(xì)致地甄別,區(qū)分出一般性的自治基本“要素”與特殊性的“條件”,實(shí)現(xiàn)特殊性“條件”與治理要素的結(jié)合,并轉(zhuǎn)化為鄉(xiāng)村治理的運(yùn)行機(jī)制;同時(shí),也要重視和厘清一般性自治“要素”之間的相互關(guān)系;即便如此,仍然存在問題,如,能夠滿足所有要件的情況只會(huì)存在于極少數(shù)地區(qū),或者,所有條件都滿足了,仍然只是村民自治有效實(shí)現(xiàn)的問題,能否實(shí)現(xiàn)有效的鄉(xiāng)村治理呢?關(guān)于“單元對(duì)應(yīng)論”,研究者也在不斷地發(fā)掘?qū)嵺`案例,但局限于一些邊遠(yuǎn)農(nóng)村,且主要限于自治下沉;“單元對(duì)應(yīng)論”有豐富實(shí)在的運(yùn)行機(jī)制內(nèi)涵,目前關(guān)于這個(gè)方面的研究尚需進(jìn)行總結(jié);關(guān)于鄉(xiāng)村治理單元問題,特別是自治單元下沉的問題,爭(zhēng)議頗多[40];理論上的解釋也有待進(jìn)一步深入,且還受到“條件-形式論”的影響。從現(xiàn)實(shí)來(lái)看,廣東和湖北邊遠(yuǎn)地區(qū)確實(shí)非常特殊,有自治單元下沉的社會(huì)基礎(chǔ),且在自然村或村落范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了村民自治,也解決了村民自治運(yùn)行機(jī)制的困境問題,在此基礎(chǔ)上才有了“權(quán)力關(guān)系論”分析。這種觀點(diǎn)能夠擴(kuò)大并有效發(fā)揮作用,但也需要一些新的經(jīng)驗(yàn)來(lái)檢驗(yàn)。

實(shí)際上在村民自治創(chuàng)新中,已有諸多將治理“條件”轉(zhuǎn)化為治理機(jī)制的實(shí)踐。如少數(shù)民族地區(qū)的傳統(tǒng)制度與習(xí)慣法等,無(wú)疑利用了傳統(tǒng)鄉(xiāng)村社會(huì)聯(lián)結(jié)或草根組織秩序;以鄉(xiāng)賢為主體的各種組織或機(jī)制,充分發(fā)掘了鄉(xiāng)村精英在鄉(xiāng)村治理中的連接性作用;獨(dú)立的村級(jí)議事會(huì)和農(nóng)民議會(huì)等,直接與更小的村治單元及相應(yīng)的屬性結(jié)合在一起,兩級(jí)自治、村民小組自治和村落自治亦是如此。另外,更多的是基于鄉(xiāng)村治理機(jī)制的實(shí)踐創(chuàng)新。所以,對(duì)村民自治有效實(shí)踐和鄉(xiāng)村社會(huì)有效治理的研究不能僅僅局限于條件或基礎(chǔ),不能局限于村民自治本身,而是更應(yīng)該關(guān)注村民自治的運(yùn)行機(jī)制和鄉(xiāng)村社會(huì)的治理機(jī)制;或者是將前者納入進(jìn)后者之中,才能真正實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村社會(huì)的有效治理和村民自治的有效實(shí)踐。

四、結(jié)語(yǔ)

目前村民自治實(shí)踐創(chuàng)新有一個(gè)共同點(diǎn),是為了解決村民自治運(yùn)行過程中存在著的問題。與之對(duì)應(yīng),村民自治實(shí)踐創(chuàng)新與問題成正比。解決的方式比較簡(jiǎn)單,哪個(gè)方面或環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題,就有了相應(yīng)的體制和機(jī)制創(chuàng)新;運(yùn)行機(jī)制哪個(gè)方面出現(xiàn)了問題,就有了相應(yīng)的實(shí)踐創(chuàng)新。這種實(shí)踐創(chuàng)新導(dǎo)致了兩個(gè)結(jié)果:一是形式的多樣化與特殊主義,所處地域不同,所處發(fā)展階段不同,遭遇到的問題不同,實(shí)踐創(chuàng)新的結(jié)果也就不一樣;二是有很強(qiáng)的功利性,僅僅是為了解決問題。雖然各個(gè)地域不同時(shí)期有如此多的村民自治實(shí)踐創(chuàng)新,但總體而言,仍然是特殊主義意義上的,不是一般性或普遍意義上的。與之相對(duì)應(yīng),鄉(xiāng)村社會(huì)有效治理也就沒有了整體性的制度設(shè)計(jì)與體制規(guī)劃,也就難得有普遍適用的運(yùn)行機(jī)制和治理機(jī)制了。

對(duì)村民自治有效實(shí)現(xiàn)和鄉(xiāng)村社會(huì)有效治理的探討仍然處于初始階段。已有研究主要集中于村民自治的“基礎(chǔ)”“條件”或自治“單元”和權(quán)力關(guān)系。雖然在“條件”與“形式”之間建立了有機(jī)聯(lián)系,但“條件”如何轉(zhuǎn)化為“形式”的內(nèi)在機(jī)制,仍然是一個(gè)值得深入探討的問題;自治“單元”和權(quán)力關(guān)系更是有較大的挖掘空間。現(xiàn)實(shí)中的村民自治實(shí)踐與創(chuàng)新,雖然朝著有效實(shí)現(xiàn)方向發(fā)展,但經(jīng)驗(yàn)上的總結(jié)和理論上的探討仍然不多,特別是從鄉(xiāng)村社會(huì)有效治理角度的探討不多。

黨的十九大報(bào)告提出,“加強(qiáng)農(nóng)村基層基礎(chǔ)工作,健全自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系”[41],為村民自治實(shí)踐創(chuàng)新指明了方向。今后應(yīng)該重點(diǎn)做好三個(gè)方面的工作:一是把村民自治納入到鄉(xiāng)村社會(huì)治理之中,在堅(jiān)持制度“一元”與實(shí)現(xiàn)形式多樣化的基礎(chǔ)上,構(gòu)建以村民自治為制度框架、兼顧村莊的社會(huì)特性和地區(qū)性、以運(yùn)行機(jī)制有效為目標(biāo)的鄉(xiāng)村社會(huì)治理體系;二是針對(duì)村民自治實(shí)踐創(chuàng)新的實(shí)際情況,把鄉(xiāng)村社會(huì)內(nèi)源性的組織建設(shè)與體制建設(shè)結(jié)合起來(lái),在治理體系中體現(xiàn)鄉(xiāng)村社會(huì)的地方性和特殊性,實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村社會(huì)組織與自治組織體系的有機(jī)銜接;三是通過制度創(chuàng)新和體制改革,把村民自治的條件或基礎(chǔ)轉(zhuǎn)化治理機(jī)制,實(shí)現(xiàn)村民自治與鄉(xiāng)村治理在實(shí)踐與理論上的融合。基于此,應(yīng)該建立起“1+X”的鄉(xiāng)村治理體系:“1”指村民自治基本制度和體制,通常以自治的基本要素形式表現(xiàn)出來(lái);“X”指自治有效實(shí)現(xiàn)的運(yùn)行機(jī)制和輔助機(jī)制,體現(xiàn)村莊的特殊屬性和地方特性;兩者結(jié)合,既有原則性,亦有靈活性,既不偏離村民自治軌道,也能夠反映出鄉(xiāng)村社會(huì)特性和地方特征,以實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村社會(huì)各種組織、單元、要素和資源的匯聚。此外,十九大報(bào)告關(guān)于鄉(xiāng)村社會(huì)治理的精神還要求我們,一要協(xié)調(diào)好村民自治與法治、德治的關(guān)系,在村民自治的過程中實(shí)現(xiàn)法治和德治的有機(jī)融合;二要把鄉(xiāng)村社會(huì)有效治理作為國(guó)家社會(huì)有效治理的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作,打造共建共治共享的社會(huì)治理格局。因此,鄉(xiāng)村社會(huì)的有效治理應(yīng)該與國(guó)家的社會(huì)治理有機(jī)結(jié)合起來(lái),在國(guó)家社會(huì)治理的大格局下,凸顯鄉(xiāng)村社會(huì)的有效治理。

作者系華中師范大學(xué)政治科學(xué)高等研究院/中國(guó)農(nóng)村研究院教授

中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《政治學(xué)研究》2018年第6期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)