內容提要:長期以來,糧食價格作為“百價之基”對我國社會整體物價水平以及國民經濟的平穩運行產生著極其重要的影響,正確把握和認識糧食價格的波動規律將有助于制定更加有效的宏觀調控政策。近十年來,隨著中國經濟結構的發展以及外部經濟環境的變化,中國的糧食價格波動特性與波動規律也發生了較大變化。本文通過運用結構性突變時態轉換模型對中國三十年以來主要糧食品種價格波動特性進行研究,發現糧價的高低增長時態區間在顯著縮小,糧食整體價格上漲在趨于穩定,趨穩拐點發生在2004年,其中糧食最低收購價政策通過提高農民整體收益預期成為熨平糧價上漲最主要的推動因素。

關鍵詞:糧食價格;增長拐點;結構突變

一、引言

長期以來,中國的糧食問題一直是一個與經濟社會發展密切相關的戰略性問題。作為關系到人民生活需要和社會秩序穩定的基礎性產品,糧食的價格波動與供求平衡一直以來都是學術界和政府部門共同關注的重要領域。中國以占世界7%的耕地,承擔著養活世界22%人口的重任。在今后10~20年的時間里,能否做到糧食供需基本平衡,保障糧食價格的平穩發展,是關系建設有中國特色社會主義全局的一個基礎性問題。 隨著人民收入水平及城市化水平的不斷提高,糧食總需求仍將會持續上漲,中國實現糧食供求平衡的壓力也會持續增加。 農業在新中國成立后的幾十年里為工業的原始積累做出了巨大貢獻,現在需要從“貢獻期”轉變為“反哺期”,以實現工業對農業的反哺。所以,以糧食為代表的農產品價格的恢復性上漲是將是一個長期的趨勢。但是,由于糧食自身作為百價之基的特殊性,糧價的平穩對國家整體價格水平以及宏觀經濟的穩定具有極其重要的意義。為了保持中國宏觀經濟的穩定運行以及城鎮人民生活的持續改善,我們需要一個相對穩定合理的物價水平。因此,糧食價格必須保持一個“適度”的增長速度。

在改革開放以前,中國實行糧食統購統銷政策,政府對糧價進行高度管制。1985年以后,我國逐步取消了統購統銷政策,通過建立糧食合同訂購體制,計劃外訂購的糧食可以進入市場自由交易,中國糧食價格逐漸進入市場化軌道。但是,在市場化逐步深入的同時,糧食價格受市場供給、政策干預等多種因素的影響,波動也進一步加劇。而近幾年來,隨著國際糧價波動愈加頻繁、幅度越來越大,中國糧食市場也明顯開始受到國際市場的沖擊,波動特性與波動規律愈發復雜多樣。這就要求我們要進一步理清中國糧食價格波動規律和波動特性,合理地制定糧食儲備機制與糧價宏觀調控政策,確保國家糧食安全和社會穩定。與傳統大宗商品波動機制不同的是,我國糧食價格長期表現為市場機制與政府管控的雙重驅動。從根本上講,影響糧價波動的主要因素在于糧食供給和需求,市場主體行為決定糧價的形成。 但是,由于中國特殊的轉型發展階段,政府也是糧食市場的參與主體,其行為的約束條件主要表現為通過對糧食供給需求的判斷,在糧食市場穩定與增加農民收入目標之間選擇平衡點。在過去三十年里,中國政府對糧食市場價格的干預手段是多樣化的,其政策直接導致了不同階段糧食價格波動特性的不同。本文將首先從中國近三十年來糧食價格的波動特性演變入手,通過傳統時態轉換模型以及結構性突變模型,對三種主要糧食價格的波動進行梳理。 從價格波動的歷史軌跡中,提煉適度波動區間以及在不同增長時態中的波動方差,以探求中國糧食價格增長是否趨于穩定。在實證研究的基礎上,進一步分析價格波動特性轉變背后的政策機制,以及政府在穩定糧食市場中所應采用的適度干預政策。

二、非線性時態轉換模型構建

在過去的近三十年里,糧食價格總體在不斷上升,價格增長率受國內外供需因素、短期政策因素等影響上下波動,并處于一個波動區間。巫國興(1997)認為農產品市場價格的波動表現為階梯式跳躍性上漲與回落相間的階段性波動,總體價格水平不斷上漲,農產品價格的波動起伏與經濟過熱和經濟調整保持了相當的一致性。當上升推力更大時,糧價增長率處于波動區間的上部;而下行壓力更大時,增長率處于波動區間的下部。不同時期糧食價格的增長率就是在這波動區間的上下區來回跳躍波動。當然,在波動區間的不同區位其波動特性,如波動方差、潛在增長率等都各不相同,因此傳統濾波或回歸計量很難將其中的波動特性進行提煉。

傳統價格波動研究往往通過“波峰-波谷”或單一濾波方法來劃分波動周期以及研究波動特性。但是,這種方法的前提是同一個外部政策條件下,價格根據蛛網模型圍繞一個均衡點收斂性波動或發散性波動。 而在現實情況下,受各種外部政策沖擊影響, 往往會出現供需結構的突變,進而使得波動的整體特性行為發生轉變。 如圖1所示,價格會從以E1均衡點的波動中突變至以E2為中心點的波動中。此外,在突變前后,價格的潛在增長率 μ 和波動方差 σ 等也會發生突變。這種情況下,傳統單一政策環境下的波動模型就無法有效的區分不同政策環境所導致的不同波動特性。為此,本文采用時態轉換模型對中國主要糧食價格的波動特性進行研究。

經典時態轉換模型由Hamilton在1989年提出,并被應用于經濟周期及各種波動研究。在本研究中,我們將糧食價格指數分為兩個增長時態,分別是低增長態和高增長態,即對應著增長下行期和增長上行期。兩個增長態內部的潛在(平均)增長率不同,波動方差不同。價格指數在這兩個時態之間隨機轉換,因此在每個時態內部的持續時間也不同。在兩個時態內部,價格指數增長率服從 q 階回歸方程:

通過Gibbs抽樣,我們可以得到各待定系數,包括各時態內部的潛在增長率、波動方差,以及是否存在結構性突變,突變發生的時間點等波動特性。

三、實證分析

本文所采用的數據來源于農業部市場與經濟信息司,以及國家統計局歷年《中國統計年鑒》。選取的代表性糧食品種為小麥、稻谷、玉米,所有數據均為月度數據的時間序列,數據跨度為1990—2017年。原始增長率數據及基礎描述性統計見圖2和表1。在計量檢驗之前,所有的時間序列都采用X—12調整法進行了季節調整,將月度價格序列轉換為與環比增長率。在實證分析中,本文首先運用經典時態轉換模型對三種糧食價格分別進行分析,以提煉3種糧食價格的波動特性以及在過去三十年中不同時期所處的增長周期階段。其次,我們通過結構性突變時態轉換模型來劃分3種糧食平均價格的不同波動階段,尋找波動特性轉變的拐點。

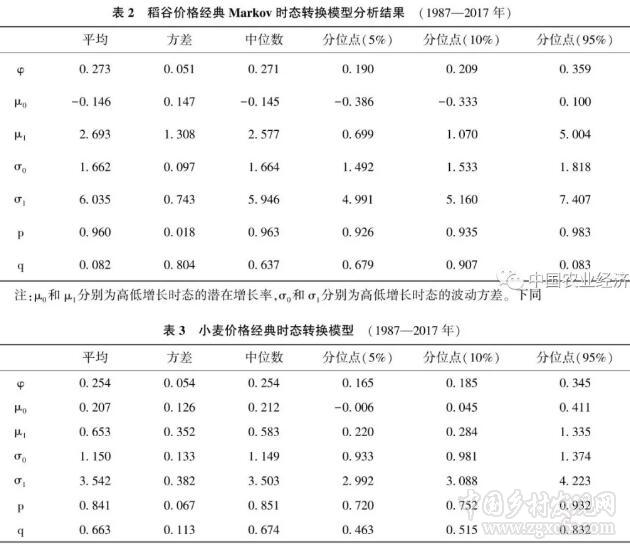

1.基于經典時態轉換模型的三種糧食價格波動特性分析。實證結果如圖3及表2、3、4 所示。以圖2中最上方的小麥結果曲線為例,其意義為價格增長處于高增長時態的概率,可以看出小麥價格處于高增長時態的時期為1993—1994年、2000年、2003—2004年。表2顯示,稻谷處于低增長時態的月度增長率平均為0.16%,高增長時態為1.32%,但是低增長時態的方差要低于高增長時態時的波動方差,表現出了高增長并高波動的動態特性。

其余兩種糧食的價格分析與此類似。另外,從這三種糧食的總體平均價格波動來看,其增長率處于高增長時態的時期為1994年、1997年、2000年、2003—2004年。低增長時態與高增長時態的潛在增長率分別為0.05%和2.7%,波動方差分別為1.36%和3.82%。

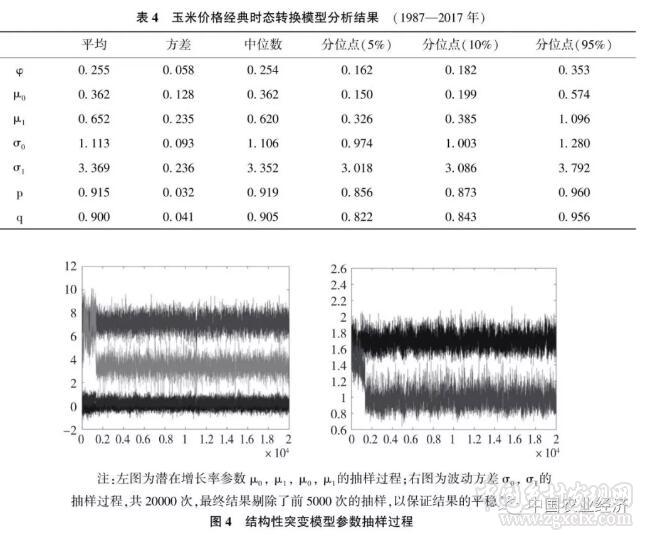

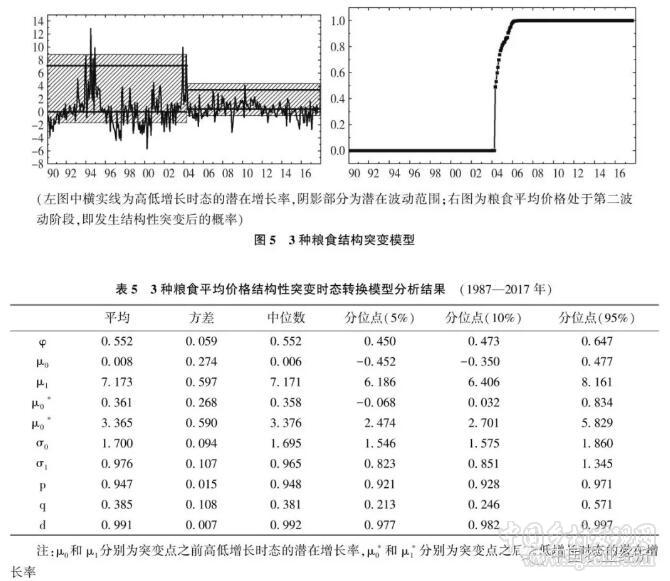

2.基于結構性突變模型的糧食價格波動階段劃分。從3種糧食價格增長率的實證結果(見圖3、表2~4)可以看出,無論是價格增長率處于低波動時態的時間區域還是高低時態的交替頻次,中國糧食價格增長率出現向穩趨勢。那么趨穩拐點究竟出現在什么時候,這種結構性突變的前后波動特性以及波動機制又出現了哪些變化? 為了進一步對糧食價格波動特性的整體轉變進行研究,本文對3種糧食的整體平均價格增長率進行結構性突變討論,潛在增長率與波動方差的參數抽樣結果如圖4所示,參數抽樣過程在2000次之后趨于平穩。

實證結果(見圖5和表5)表明中國糧食價格增長率在2004年發生了一次突變,其在兩個時態的潛在增長率發生了收縮,潛在增長區間由(0.01%,7.71%)縮減為(0.36%,3.37%),波動方差也大幅下降,由1.7%下降到0.98%。這表明2004年以后,中國的糧食價格市場進入了一個“低增長,低波動”的時期,這與中國連續的糧食豐收以及中國政府在這一時期的糧食價格保護政策密切相關。

3.中國糧食價格波動特性轉變及政策機制。中國在1985年以后正式結束了長達三十年的統購統銷政策,但是,中國政府并沒有在短時間突然完全放開市場,而是經歷了較長時間的雙軌制過渡。在這一期間,中國糧食價格起伏波動較大,農民對價格波動反應敏感,對未來收益缺乏穩定的預期,產量波動頻繁,形成價格與產量之間的起伏交替循環。從其間的價格波動特性可以看出,中國糧食市場經歷了由“高波動,大起伏”向“低波動,穩增長”的轉變。

首先從總體上看,從1990—2017年,中國糧食價格出現了幾次上漲性波動,即價格波動處于高增長時態。綜合三種主要糧食作物的結果來看,其高增長時態發生在1994年、1997年下半年、2000年、2003年底至2004年初,每次上漲持續時間為半年到一年。 在這27年里,糧食價格處于高增長時態的時間約占全部時期的13%左右。因此,中國糧食價格市場雖然在過去二十多年里出現了數次較大的起伏波動,但是從總體看來,其在85%以上的時間處于低增長時態。此外,三種糧食價格均表現出“高增長、高波動”的特性,即增長率越高,波動方差越大,市場越不穩定。本文通過時態轉換模型對3種主要糧食價格進行波動階段劃分,并求得各自在兩個增長時態(高、低增長時態)的潛在增長率以及波動方差。可以看出,小麥、稻谷、玉米價格在低增長時態的潛在增長率保持在0.5%以下,而高增長時態則在1%~3%之間,其中小麥最高位3.4%,玉米最低位0.4%。如果對三種糧食的平均價格進行分析,兩個增長時態的潛在增長率分別為0.05%和2.7%,波動方差分別為1.36%和3.8%。

通過結構性突變模型的實證研究可以看出,中國糧食價格總體增長軌跡在2004年年初出現趨穩拐點,增長率波動水平大幅度下降,糧價波動區間顯著縮小,波動方差明顯降低。相比于同期國際糧食價格的大起大落,中國的糧食市場表現出持續的穩定。在眾多驅動因素中,中國的最低糧食價格收購政策是熨平糧價波動的最主要力量。改革開放以來,中國逐步完善了糧食價格調節機制與保護政策。從1985年出臺的《關于進一步活躍農村經濟的十項政策》到1990年的《國務院關于加強糧食購銷工作的決定》,國家逐步推行糧食統購價政策,但是由于統購價和議購指導價一般低于市場價,以上兩文件確定的保護價并沒有真正起到“保護”作用。進入90年代中后期,政府制定的保護價開始高于市場價,價格機制對市場的調控政策開始顯現。進入2000年以后,國家逐步推進糧食市場化改革。2004年,國務院頒布《糧食流通管理條例》,首次提出“最低收購價格”,標志著中國的糧食市場已經由統購統銷體制轉變為以糧食最低收購價為基礎保障的糧食市場化機制。2004年,國家發展改革委等部門出臺了稻谷最低收購價格政策預案,但由于當年市場糧價保持在較高水平,稻谷價格上漲幅度更大,國家最低收購價格明顯低于市場收購價格,所以稻谷最低收購價執行預案始終沒有啟動,政策始終處于儲備階段。2005年,國家首次啟動秈稻最低收購價預案;2006年,小麥最低收購價預案也始啟動;2004—2007年,稻谷最低收購價預案在七個省區開始執行,其中包括湖南、安徽、吉林、黑龍江、江西、湖北、四川;2008年,實施范圍擴大到11個省(區),新增遼寧、江蘇、河南、廣西四個省。自2006年以來,小麥最低收購價執行區域包括湖北、江蘇、山東、安徽、河北、河南等六個省。2008年以后,國家分批次先后在稻谷、玉米、大豆和油菜籽等主產區進行臨時存儲收購,這意味著玉米和大豆重新納入政策調控范圍。

可以說,改革開放以來中國糧食價格的形成機制是多元化的。在最低收購價政策出臺之前,糧食價格體系就已經包括市場價格、保護價格、訂購價格、最高限價、平準價格等,這幾種價格相互配合,以保障糧食市場的平穩運行。其中與最低收購價類似的是保護價,中國曾在相當長一段時間內對糧食實行保護價敞開收購政策。這種政策雖然在糧食購銷市場化改革進程中起到了相當積極的作用,保障了農民收益,避免谷賤傷農,但是從長期來看效果并不盡如人意,“豐產困境”時有發生。有研究發現,中國政府在九十年代采用控制價格以及糧食進出口方式對糧食市場進行的調節,不僅并未起到有效的糧食市場穩定作用,在某種程度上反而放大了市場波動。由于在糧食保護價收購政策設計以及實施過程中忽視了行政部門與國有糧食收購企業之間、中央財政與地方財政之間的利益關系,導致了國有糧食企業因虧損較大,難以順價銷售,地方政府特別是糧食主產地省區負擔嚴重。其直接后果是廣大糧農的利益難以得到有效保護,糧食生產周期波動加大,保護價甚至起到擴大市場波動的反向作用,造成糧食價格反復的大起大落。

與傳統糧食價格調控手段相比,最低收購價政策對糧食市場的穩定則更為有效。首先,通過限制糧價的下行區間(即“托底”)直接阻止了糧價的下跌勢頭;此外,更為重要的一點是,最低收購價政策可以大大提高農民的生產收益預期,通過提升糧食產量,加大糧食供給,進而從根本上平衡糧食供需,實現了糧食增產與糧價上漲趨穩并存的局面。中國在2004年以前糧食價格波動頻繁的一個重要原因是糧食產量的不穩定性。中國糧食總產量從1998年開始持續下降,到2003年降至谷底。盡管糧食保護價格機制在一定程度上保障了農民收入,但是市場糧價忽漲忽跌直接影響了農民對未來收益的總體預期,從糧食產量的連年下跌依然可以看出農民對糧食生產信心和熱情的下降,其背后的最主要因素就是糧食價格偏低以及糧食生產收益的下降。中國在2004年之前實行的“保護價”政策依然是在糧食價格雙軌制框架下運行,市場的調節機制作用發揮有限。即使糧食保護價高于市場價,也僅僅是保障訂購部分的糧食收益,而對超額部分(即自由進入市場部分)缺少保護。糧食生產者更多是將目光和注意力放在市場價格而非訂購價格上,并主要依據市場價格以確定未來的生產的投入,因此,生產者對整體糧食收益預期長期處于不穩定狀態。這也是2004年以前中國糧食產量波動起伏的最主要原因之一。在中國實行的最低糧食價格保護政策,雖然表面上也是屬于政府干預市場的價格保護政策,但是由于此時的“價格托底”已經實現了對所有糧食的全覆蓋,因此糧食生產者對未來收益預期的穩定性大大提高,即不會出現“多收了三五斗”而整體收益卻下降的情況。糧食產量在其后的幾年保持了連續增長,到2018年,中國的糧食產量在經過十幾年的連續增長后開始保持穩定,與此同時糧食價格市場也實現了平穩發展。

四、政策建議

中國糧食價格波動特性在過去三十年經歷了較大的轉變,而這種轉變更主要是伴隨著中國糧食購銷體制的改革與演變。由實證分析我們可以看出中國糧價自2004年后開始出現穩定增長,高低時態增長區間顯著縮小,波動幅度大幅下降,國家糧食購銷機制與價格政策的變化在其中發揮了決定性的作用。未來中國糧食市場不僅需要國家的有效調控,更要求進一步發揮市場的作用,減低政府調控成本,形成可持續的糧食穩定機制,保障糧食市場的健康平穩發展。

1.中國糧食購銷體制與價格機制演變。改革開放以來,盡管中國的糧食購銷流通體制已經由計劃經濟逐步向市場化運作回歸,但是中國長期計劃體制下糧食購銷機制對中國糧價波動的影響是十分深遠的。巨大的體制慣性與路徑依賴決定了中國的糧食市場化道路必然是長期曲折的。從上世紀五十年代開始,中國實行糧食統購統銷制度,國營糧食企業對糧食進行壟斷經營。政策的基本內容有:一是向有余糧的農戶實行統一價格的糧食收購;二是向城市和缺糧的農戶實行計劃供應配額;三是國家嚴格管控糧食市場及私營糧食工商業,禁止糧食自由買賣;四是實行中央統一管理、地方分工負責的糧食工作政策。其中,收購價格和糧食配額由國家統一制定。這一制度一直延續到改革開放初期,期間購銷制度和價格制度略有不同,但沒有根本的改變。 糧食的統購統銷制度出臺的原因很多。第一,依靠糧食自由購銷已經不能穩定市場,糧食惜售、搶購風盛行,價格波動難以控制;第二,糧食收購量增加緩慢而銷售量卻增長迅速,國家征糧渠道嚴重不暢;第三,糧食需求大幅增加。1953年城鎮人口比上年增加了663萬人,增長近10%,而朝鮮戰爭所需的糧食供給也給本已非常脆弱的國民經濟以沉重的負擔。統購統銷制度出臺之后,國家掌握的糧源比例迅速提高,1954年全國征購的糧食量較上年增長了近30%,在一定程度上穩定了糧食市場。盡管以上這些因素都是統購統銷制度出臺的誘因,但其制度用意應該說遠遠不止于此。正是由于統購統銷制度,中國利用價格剪刀差將農業剩余大規模提取用以支持國家工業化建設。這個制度目標在相當長一段時間對中國的工業建設起到了至關重要的推動作用,但是另一方面,也使得糧食的收購價格始終保持在較低水平。因此,這一時期的糧價總體保持穩定,糧食生產收入成為國家工業化的原始積累的重要來源。

1978年隨著國家經濟體制的改革,糧食的統購統銷制度也開始逐步轉化瓦解。家庭聯產承包責任制成為農村地區的基本生產經營體制,同時糧價大幅提高,6種主要糧食平均價格由1978年的10.76元/50公斤提高到1979年的12.99元/50公斤。隨后部分糧食品種在市場上流通,農戶可以在征購之后,將余糧在集市上進行貿易和議價經營,價格雙軌初現,全國議價經營的糧食數量逐年提高。期間統購價格的提高大于一直比較平穩的統銷價格,因此產生了第二次增幅較大的糧食價格補貼。80年代中期,我國第一次產生了糧食的全面過剩問題,國營糧食部門收購能力不足而造成農民賣糧困難,由此非國營糧食經營得到批準。1985年正式取消糧食統購,改為合同訂購;1993年,中國全面放開糧食市場,統購統銷制度徹底結束,統購統銷的逐步瓦解是這一時期糧食政策的主要內容,期間定購價格的不斷提高導致財政補貼不堪重負,國家每年對糧食價格補貼都在200億以上,從而于1992年和1993年分別提高了統銷價格;1993至1994年,糧食購銷價格與CPI同步大幅上漲。這些現象意味著,隨著政府調控政策的放松,糧食價格逐漸擺脫了四平八穩、波而不動的局面。

1998年,我國糧食流通體制進行了一次較大的改革,其主要原因仍是財政壓力過大。糧食收購方面,糧食價格由市場調節,政府制定主要糧食品種的收購保護價以適當保護農民的收益;中央制定保護價原則,省級政府制定保護價水平。在糧食銷售方面,政府制定主要糧食品種銷售限價,以維護價格的相對穩定。當糧食價格接近限制價時,政府入市購銷糧食以穩定糧價。1998至1999年糧食價格相對穩定,然而實際情況是國有糧食企業壟斷糧食市場的狀況依然存在,并沒有得到根本性緩解。從其后幾年的實際情況來看,扣除物價因素的糧食價格不斷下跌,至少表明改革在提高農民收入層面并沒有很好的效果。從1998年開始糧食產量出現下降,但是糧食價格不升反降,這在一定程度上打擊了農民的種糧積極性。此外,由于政府收購糧食規模擴大,其庫存與財政承受壓力同時增加。到2000后,中國部分地區開始進行糧食市場化改革。到2003年,中國已有超過一半的省、自治區、直轄市的糧食價格完全放開,中國的糧食購銷體制進入一個新的階段。

2.未來中國糧食價格市場穩定。中國糧食價格指數在過去一段時間里保持了相對穩定的變化趨勢,但是,這種表象下面隱藏著相當的不確定性和不穩定性。糧食市場價格穩定的重要因素是中國糧食在過去幾年的連續增產以及大量的糧食儲備投入。中國糧食價格市場具備相當大的波動潛能,雖然水面無波,但是水下暗潮洶涌。中國過多依靠最低收購價格以平抑糧食市場,已經形成中國官方糧食儲備過多、中央財政支出過大,未來長期缺乏可持續性。此外,中國政府長期對糧食流通領域的壟斷阻隔了供給與銷售之間的信息傳導機制,極大地減弱了農民的市場主體地位,同時造成國有糧食企業常年效益低下,甚至虧損。盡管中國糧食市場改革在逐步推進,從2004年開始全面開放糧食收購市場,但是由于傳統計劃收購體制下形成的行政性干預過多的慣性很難在短時間內消除,糧食市場的“一管就死,一死就放,一放就亂,一亂就管”的畸形循環也很難在短時間內改善。未來一旦出現如國際糧價大幅波動或自然災害等內外部沖擊影響,發生較大危機的可能性就會加大。為此,必須不斷提高警惕,利用民營資本等社會力量,進一步完善糧食儲備機制,從政府一攬子體系逐步改進為多種形式互補互動的保障體系,實現政策目的與政策手段的兼容性和一致性。

在未來相當長一段時間內我國的糧食需求總量呈上升趨勢,糧食供需的穩定將直接決定中國糧食市場的穩定。眾多研究表明未來全國糧食需求呈剛性增長,整體處于緊平衡狀態。因此,未來無論從長期增長的糧食需求,還是從中國所面臨的通脹壓力來看,中國的糧食價格在相當長一段時間內將保持上漲趨勢,因此,中國的宏觀調控目標應當是糧食價格的穩定適度增長,避免出現大起大落。目前中國糧食價格波動較小,總體保持穩定,但不可長期依賴政府行政力量。糧食作為國家戰略性資源產品,在一定條件下應當采取一些不同于其他農產品的特殊政策,例如采取專儲糧政策和進出口調節等經濟手段對供給總量進行調節。但是政府宏觀調控不等于簡單的行政干預,要控制政府的不當干預,因為頻繁的政府干預會使得市場波動進一步放大。在進行宏觀調控時,需要注意把糧食與其他種類的農產品調控進行區分定位,即相應的價格引導與調劑政策應當根據糧食的具體種類區分對待,要從自然屬性、經濟屬性等多個角度進行綜合考量。否則,在個別農產品價格出現波動時,頻繁的不當價格調控手段反而在某種程度上加劇了波動,政府應對措施或干預政策并沒有從根本上起到熨平波動的作用,反而會形成市場“波動預期”,使大量社會游資進入糧食市場,對糧食市場的不穩定起到了推波助瀾的作用。

作者單位:中國人民大學農業與農村發展學院

中國鄉村發現網轉自:《農業技術經濟》2019年第6期

(掃一掃,更多精彩內容!)