16世紀的英國圈地運動,是歷史上第一次具有市場指向的土地確權運動,是把具有共同體性質(zhì)的混合土地所有制界定為排他性的明晰產(chǎn)權,從而激勵經(jīng)濟效率,顛覆中世紀的基礎。經(jīng)過數(shù)個世紀的物質(zhì)積累、權利積累和觀念積累,社會深層結構發(fā)生了相當深刻的變化,其中土地市場化和農(nóng)民的社會化是基礎性的變量參數(shù),圈地即是這種變化的歷史性總結。“大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層”作為農(nóng)業(yè)資本主義載體,是圈地運動最能動、最重要的推動力量。領主圈地的通常方式是契約圈地、法庭圈地以及協(xié)議圈地,以合法圈地為主。領主非法暴力圈地確實存在,是赤裸裸的掠奪,暴露了早期資本的失范與貪婪;領主暴力非法圈地受到佃農(nóng)土地權利的抵抗,佃農(nóng)的抵抗具有一定合法性和有效性;但這種“暴力圈地所占比例很小”。16世紀中葉以后協(xié)議圈地越來越多,土地確權從來沒有拋棄法律而是越來越規(guī)范,18世紀發(fā)展為“議會圈地”則屬水到渠成。從基本層面上講,圈地不是踐踏土地權利,恰恰是明晰和確定土地權利。圈地規(guī)模有限,圈地中心地區(qū)的圈地比例大概在20~25%左右。總之,圈地運動的影響至為深遠,是個老話題也是基礎性話題,有必要給予新的關注。

16世紀前后是西歐資本主義確立的時代,傳統(tǒng)史學更關注地理大發(fā)現(xiàn)、文藝復興或英國革命、尼德蘭革命等,并將其視為歐洲乃至世界近代史的開篇。這樣的觀點無可厚非,但同時我們還須看到大事件背后更深厚的背景。土地財產(chǎn)權的變化,是長時段的,甚至是靜悄悄的,然而與顯赫的大革命卻是不可分割的。從這個意義上講,伴隨16世紀這個富有意義的時間單位的啟動,在歐洲的核心區(qū)域,最具有深遠歷史影響的事件,莫過于英格蘭圈地運動。

圈地運動不是王國政府的設計,相反,一度甚至遭到政府的阻止,然而它卻是歐洲歷史上也是人類歷史上第一次具有市場指向的土地改革運動。圈地運動實質(zhì)上是把具有共同體性質(zhì)的混合土地所有制界定為具有排他性的私人產(chǎn)權,從而激勵經(jīng)濟效率,最終顛覆中世紀的基礎。諾斯指出:“所有權的演進,從歷史上看包括了兩個步驟,先是把局外人排除在利用資源的強度以外,而后發(fā)明規(guī)章,限制局內(nèi)人利用資源的強度。”也就是說,先是莊園-村莊共同體內(nèi)外有別,即排斥村社以外的人使用資源的強度;繼而是限制本村鎮(zhèn)內(nèi)部使用資源的強度,也就是以個體為單位,在莊園-村莊共同體內(nèi)明確個人土地產(chǎn)權的邊界。西歐中世紀鄉(xiāng)村共同體有一定程度的自治與互助因素,同時意味著服從、隔絕與狹隘,圈地運動正是所有權歷史演進的第二個步驟,即在市場化和社會化的條件下,莊園共同體內(nèi)甚至在家庭內(nèi)明確私人土地產(chǎn)權。

一、圈地究竟是怎樣的運動

欲知圈地是什么,先須明了圈地不是什么,它相對何物而言。

“圈地”是相對于“敞田”而言。敞田(open fields)意指傳統(tǒng)莊園的田制,耕地由分散的數(shù)百乃至更多狹長狀的條田所構成,條田之間僅用草壟分割,沒有永久的圍垣,收割后更無明顯界限,休耕時則成為所有村民皆可使用的公共牧場。關于敞田制的基本特征,瑟斯克(Joan Thirsk)歸納為四個主要方面:一是佃農(nóng)的耕地不是集中在一起的而是分散為不同地塊上的條田,二是輪耕制,三是共同放牧制,四是上述敞田制的基本規(guī)則由莊園法庭負責實施。不難看出,敞田具有明顯的村社共同體背景,村民有相當程度的協(xié)作:每個人占有土地面積是固定的,但土地的位置是變動的,因為耕地年年輪換,所以人們指著一塊地說,今年它是我的,明年就是別人的了。而現(xiàn)在是別人的那塊明年則是我的。狹長的條田(strip)是輪耕的基本單位,每個佃戶的持有地分布在各處,并與其他佃戶的條田相交錯。在英格蘭,一條田相當于1英畝,大約就是一個牛隊一天的耕地面積,所謂“圈地”,在形式上就是將自己分散的條田集中起來,宣示圈地者對這塊土地的權利,并提升生產(chǎn)效率。此外,敞田還包括莊園周圍大片的荒地、水塘、沼澤和森林,每一位村民都有使用它們的權利,所以被稱為共用地,又稱公地(common fields)。按照古老的慣例,農(nóng)民世世代代地利用它們,放柴、伐木、放牲畜、拾橡子、采蘑菇以及漁獵等,是農(nóng)民經(jīng)濟生活的重要資源。公地的使用不僅有經(jīng)濟意義,還標志著使用者的公共權利,村莊共同體之外的人不可以使用公地。共用地名義上領主管轄,實際上遠不是那么簡單。大約1070年,西班牙巴塞羅那海關記載:“流動的水和山泉、草場、牧場、森林、灌木叢和巖石,屬于男爵們,但他們不能以完全所有權(en alleu)的形式持有。”即,在共用地上,男爵們只擁有屬于他們的那份權利,“作為領地的一部分,還要讓其村民們隨時都可享用這些資源”。如果將公用地視作地產(chǎn),我們發(fā)現(xiàn)公地上的不同權利的疊加和糾結達到了極其復雜的程度,以至于布洛赫說:“要想找出誰是中世紀公地的真正主人是徒勞的。”共用地的產(chǎn)權最為模糊,所以圈地中引起的爭端最多。不論佃農(nóng)個人持有地,還是共用地,傳統(tǒng)的土地混合所有權正在演化為排他性的私人所有權。

“圈地”相對于束縛在敞田上的佃農(nóng)及其保有地產(chǎn)權而言。在中世紀,莊園法描述依附佃農(nóng)與土地關系的法律語言是這樣的,稱他們是“束縛于土地上的人”(glebae abscriptae)。這意味著,他不能隨意離開土地;也意味著,除非根據(jù)某些條件,不能將佃農(nóng)驅逐。在習慣法的保護下,佃農(nóng)土地占有權穩(wěn)定,世代承襲,其積極意義不可低估,同時也須承認它仍然局限在封建莊園制的框架下:人是束縛于土地上的人,最終是依附于領主的人,而保有地明顯承載著身份和權力的強制因素。幾個世紀以來,隨著佃農(nóng)自由程度和經(jīng)濟狀況的普遍改善,市場經(jīng)濟逐漸培育起來,佃農(nóng)及其保有地的內(nèi)涵經(jīng)歷了重新定義,中世紀晚期尤其明顯。16世紀佃農(nóng)主體已是公簿持有農(nóng),其前身是依附性的佃戶維蘭(villein)。公簿農(nóng)可自由遷徙,到他喜歡去的任何地方就業(yè);他的土地權利不僅受到莊園法庭而且受到王國普通法保護,土地可合法出售、轉租和抵押。另一方面,盡管公簿農(nóng)仍統(tǒng)稱為習慣佃農(nóng),保留著封建關系的外殼,實質(zhì)上與領主已經(jīng)不再是人身依附關系,主要是商業(yè)性的租佃關系,因此其土地權利獲得了一種市場范疇內(nèi)的法律時效性,世襲封建保有地也就走到了盡頭。所謂“公簿”就是佃農(nóng)持有的土地權利證書,根據(jù)法庭確認的不同的租約條件,公簿上記載著不同的土地權利。一部分土地具有世代繼承權(copyhold of inheritance),大部分則是有期限的權利,其中較長期的可達數(shù)代(copyhold for lives),通常三代持有;短期者限于終身或若干年持有(for a term of life or years)。承租者在租約有效期內(nèi)受法律保護,一旦租約期滿須離開土地或重新商談條件以續(xù)約。當然佃農(nóng)也可以買斷土地,自己成為地產(chǎn)主。農(nóng)民擺脫土地的束縛,自由地支配自己勞動力,是所有權發(fā)展史的重要節(jié)點,這種對自己勞動力的第一個“所有”是現(xiàn)代財產(chǎn)權的真正鼻祖。受法律保護的人身自由距離財產(chǎn)自由僅一步之遙,英國農(nóng)民在西方世界中掀起第一波人身解放浪潮,也是第一個確立私人產(chǎn)權制度的國家,不是偶然的。在個體農(nóng)民普遍發(fā)展的基礎上,英國首先出現(xiàn)依靠雇傭勞動的富裕農(nóng)民經(jīng)濟,他們與一部分鄉(xiāng)紳攜手形成鄉(xiāng)村社會的“中間階層”,即后來“第三等級”的主體。他們積極參與圈地,成為圈地運動中不可替代的力量,其中一些人成為新型地產(chǎn)主。顯然,“圈地”即在屬于自己土地的周圍筑起籬笆或挖下溝壑,表示該地是私有財產(chǎn)。“圈地”在形式上從敞田中切割出來,更重要的是在產(chǎn)權上也與敞田不同。

“圈地”也相對于中世紀的習慣地租而言。習慣地租實為封建地租,意味著在習慣法約束下佃農(nóng)按照封建條件持有土地、交納地租,也意味著地租基本不變。“圈地”終結了世襲習慣保有地,勢必也會終結世代不變的習慣地租,使之納入市場價格體系,成為商業(yè)地租。習慣地租的穩(wěn)定對農(nóng)村經(jīng)濟繁榮做出的貢獻,一向為史學界公認。習慣地租遏制了領主的貪欲,有助于土地增值部分流進農(nóng)民口袋,促進小農(nóng)經(jīng)濟發(fā)展。有證據(jù)顯示,小農(nóng)的經(jīng)濟繁榮是從中世紀末葉開始的,他們持有土地的規(guī)模和農(nóng)業(yè)耕作中的自主性都有所增長,以至亨利七世在位的15世紀被視為小農(nóng)的黃金時期。從歷史長時段來看,通貨膨脹趨勢總是難免,假如沒有一定力度的限定,習慣地租二三百年保持穩(wěn)定狀態(tài)是難以想象的。這種強制的限定作用包含傳統(tǒng)的法律因素,也包含農(nóng)民共同體的頑強抵抗。不過,也須清醒地看到習慣地租的兩面性,即對領主的貪婪和地租市場走向的雙向強制,后者到16世紀愈加凸顯。也就是說,長期穩(wěn)定的地租無疑有利于佃戶財產(chǎn)的普遍積累,另一方面則是地租與市場價格的背離,表現(xiàn)在習慣地租和佃農(nóng)純收益之間的差距越來越大,一般都達到4倍或5倍,甚至18倍。地租因習慣法限定而不變,然而佃農(nóng)來自土地的收益卻不斷增長并通過市場獲得。其時,與習慣地租并存的還有日益發(fā)展的商業(yè)地租,由于習慣地租與商業(yè)地租的差距如此明顯,一些佃戶索性將其習慣保有地二次出租———當然按照市場價格出租,從中獲取二者之間的差價。1549年出版的《英格蘭本土公共福利對話集》一書,反復提到習慣地租滯后于市面流行的價格,致使社會經(jīng)濟出現(xiàn)嚴重的不平衡。習慣地租本是保護農(nóng)民經(jīng)濟的“防波堤”,誰想此時卻成為阻斷土地與市場經(jīng)濟聯(lián)系的最后一道障礙。習慣地租與習慣保有地一樣,畢竟是一種中世紀超經(jīng)濟因素地租,遲早要淘汰。

受習慣法保護的習慣土地和習慣地租,源于歐洲封建制的契約因素,然而卻有利于中世紀農(nóng)民經(jīng)濟繁榮和市場經(jīng)濟發(fā)育,而發(fā)展起來的市場反過來對習慣土地及地租提出挑戰(zhàn),迫使其逐漸納入市場經(jīng)濟的節(jié)奏,預示著為莊園經(jīng)濟劃上休止符。總之,隨著社會和經(jīng)濟各方力量的博弈,產(chǎn)生了初步具備現(xiàn)代觀念、現(xiàn)代訴求和力量的新興人群以及相應的社會環(huán)境,當新舊力量消長達到一定程度的時候,勢必出現(xiàn)一個歷史性轉捩點,這就是圈地運動。不難看出,西方資本主義私人土地產(chǎn)權的形成是相當復雜的,它脫胎于封建社會母體最終又否定了那個母體,它是經(jīng)濟和社會長期蘊化的結果。

同樣,人們對圈地運動的認識也經(jīng)歷了曲折的過程。長期以來英國都鐸時代的圈地運動被描繪成“羊吃人”的運動,這與托馬斯·莫爾(Sir.Thomas More)等人當年對圈地的控訴有很大關系。他們認為,圈占佃農(nóng)土地中普遍使用暴力,由于耕地變?yōu)槟翀觯罅哭r(nóng)民被驅逐出土地,“在欺詐和暴力手段之下被剝奪了自己的所有……非離開家園不可”。至于誰在圈地,傳統(tǒng)的看法當然是領主,他們驅逐佃農(nóng)進而圈地。這些看法似乎已經(jīng)是圈地運動的不刊之論,造成了一種思維定式:圈地運動就是領主剝奪農(nóng)民土地的血腥運動。

然而,這些看似天經(jīng)地義的觀點,隨著更為實證的史料被逐漸發(fā)現(xiàn)和研討,國際學界看法早已改變,在圈地運動發(fā)生三百年后即20世紀初葉,就有研究成果認為,那個時代的人們夸大了圈地的規(guī)模和圈地造成的損害,其中美國學者G.蓋伊(Edwin F. Gay)的研究最具有沖擊力。領主圈地是不錯的,不過這僅僅是整個畫面的一部分,事實上佃農(nóng)也在圈地,富裕農(nóng)民更是舉足輕重。其實早在16世紀就有學者注意到了農(nóng)民圈地的歷史史實,可惜沒有引起更多的關注,例如農(nóng)業(yè)史學家菲茨赫伯特(Fitzherbert)和海爾斯(Hales),以及17世紀的諾登(Norden)和李(Lee)都已經(jīng)指出:除了莊園領主的圈地,還有佃農(nóng)的圈地運動。佃農(nóng)圈地的目標是把分散的條田變?yōu)榫o湊型的土地(compact field),用籬笆將自己的土地圍圈起來,并逐漸消除公共牧場和荒地,從而增加小麥產(chǎn)量,提高土地價值。19世紀末葉利達姆(L.S.Leadam)出版《圈地末日審判》,根據(jù)都鐸政府圈地調(diào)查報告寫成,他明確指出圈地運動可以分為兩種類型,即領主圈地和佃農(nóng)圈地,并認為兩種類型圈地各占一定的比例。20世紀初葉的蓋伊,其后的沃勒斯坦和摩爾皆持相同的觀點。巴林頓·摩爾尤其重視大農(nóng)的開拓作用,他認為推動農(nóng)業(yè)變革的“真正先驅”恰恰是這些大土地承租人和富裕的個人資產(chǎn)擁有者,而不是“那些被追捧的少數(shù)有進取心的領主”。關于都鐸圈地運動的研究,從R.托尼到J.惠特爾,不斷有精品力作推出,不斷深化這一持久不衰的話題。可惜,這些頗有見地的學術意見以及逐漸披露的早期法庭檔案等,在國內(nèi)學界卻沒有得到應有的分享和交流,人們往往囿于早期的“圈地印象”,以至有將極其復雜的歷史過程簡單化、模式化的傾向。

圈地運動究竟是怎樣一個歷史進程?一個觀點的提出是重要的,然而系統(tǒng)而周詳?shù)恼撟C更重要;何況觀點須經(jīng)受史料的檢驗,是否能夠確立最終取決于史料和數(shù)據(jù)的支撐程度。也就是說,結論不該是研究的先導,而應當在充分的、實證性的史料研讀之后。

下面的莊園平面圖,可以使我們對莊園格局和敞田制有個直觀印象。

二、農(nóng)民整合條田:圈地運動的重要組成部分

1.農(nóng)民持有地的整合

到中世紀晚期,佃農(nóng)普遍的愿望是,把敞田上分散的條田變?yōu)榫o湊型的地塊,同時分割村民共同使用的草地、荒地和林地,將屬于自己的土地置于自己的直接掌控下。在中世紀農(nóng)業(yè)版圖上,個人的持有地散落在敞田上,彼此之間相距很遠。佃戶的條田總是與其他村民的條田參差交錯,而且在強制輪耕制下,土地的空間位置也不固定。隨著經(jīng)濟與社會的發(fā)展,人們越來越不滿意這樣的村莊共同體耕作制度。為了擺脫共同體習慣規(guī)則的束縛,為了在獨自占有并獨自耕作的土地上投入更多勞動,增加小麥產(chǎn)量,提高土地的價值,將分散的條田集中在一起成為佃農(nóng)們的普遍愿望。或通過協(xié)商調(diào)換條田,或通過土地買賣和轉租,佃農(nóng)分散的條田逐漸走向集中。比如,以前相鄰的條田分別屬于不同的佃農(nóng)A、B、C、D,眼下只屬于佃戶A。佃戶A持有的土地面積也許并沒有多少變化,不過土地組合方式不一樣了,地理位置固定,佃農(nóng)對自己土地的親近程度也不一樣了。對于公地的使用也是一樣,佃農(nóng)放棄了他們在荒地和共用牧場所享有的權利,得到了屬于自己的草地和牧場。也就是說,把大片土地上的共同行使的權利轉變?yōu)樾K土地的個人行使的權利。地塊整合的流行趨勢不可遏止,歲月在靜消消地流逝,然而千百萬農(nóng)民參與下的日積月累的積淀,卻留下了不可逆轉的痕跡,到15世紀末葉,與兩百年前相比不論佃農(nóng)土地的產(chǎn)權狀況還是鄉(xiāng)村田間的耕作方式都發(fā)生了深刻的變化。

這一時期的莊園法庭案卷中保留了大量的佃農(nóng)之間互換條田的案例。例如,在肯特郡的哈瑞斯海姆莊園(Harriesham),某人擁有3英畝耕地,其中一條田在另一個佃農(nóng)的土地的中間,后者耕地時犁過了地界,實際上將這塊土地劃歸己有,為此發(fā)生訴訟。結果雙方達成協(xié)議,為了避免這種不確定情況的再次發(fā)生,受害一方將分散的3英畝條田全部交給對方,同時接收對方在另一地段提供的3英畝的整塊土地,實際上通過交換整合了土地。又例如,1548年,沃頓莊園(Whaddon)法庭檔案記載:經(jīng)協(xié)商,農(nóng)場主亨利·朗和該莊園的若干佃農(nóng)達成協(xié)議,亨利圈占了若干佃農(nóng)所持有的條田,共14英畝,作為交換,上述若干佃農(nóng)圈占了亨利分別位于兩處共14英畝的土地。領主同意了這樁土地互換,并記錄在法庭卷宗。佃農(nóng)互換條田,通常要獲得領主的首肯,并履行相應的法庭手續(xù)。當時佃農(nóng)幾乎都是自由身份,然而他們的持有地性質(zhì)依然有相當大的差異,假如互換條田的價值有所不同,就需要有一定的經(jīng)濟補償。比如一方是限期公簿地,一方是世代承襲的自由持有地,前者持有人在互換條田時要給自由地持有人補足兩塊土地之間的市場差額,并將補償條件記錄在法庭案卷備查。可見農(nóng)民的條田交換是自愿的,也是經(jīng)過法律程序認定的,而且總是考慮到土地的產(chǎn)權因素和市場價格因素;當土地性質(zhì)的差異可以用貨幣調(diào)節(jié)的時候,表明中世紀土地產(chǎn)權中的超經(jīng)濟因素幾近消失。交換條田是農(nóng)民整合地塊的通常方式,跨越莊園和地區(qū)交換條田的情況也不少見。

土地買賣是農(nóng)民整合條田的另一個重要渠道。一部分佃農(nóng)很早就開始買賣土地,通過土地市場擴大自己持有地規(guī)模,富裕的大農(nóng)就是這樣形成的,后來佃農(nóng)們發(fā)現(xiàn)土地買賣、租進租出等,還可以達到土地整合的目的。佃農(nóng)把條田合并成田塊的過程無疑是經(jīng)過深思熟慮的。他們往往根據(jù)自己已持有土地的情況來安排土地買賣,逐漸用一整塊土地來代替分散的條田。例如,在薩福克郡的格勒斯頓莊園(Gorleston),一個習慣佃農(nóng)將自己持有地12英畝的一半分租給8個人,同時從另外8塊持有地中購進相應的土地。又例如,在科隆達爾莊園(Crondal),理查德通過不斷蠶食的方式極大地擴充了自己的半維爾蓋特田塊,同時卻把自己的2.5英畝土地轉租給了另一個佃農(nóng)。亨利承租了佃農(nóng)理查德的土地,同時把自己持有地中的8英畝賣給了另一個佃農(nóng)。顯然這些活動的目的不完全在于擴大土地面積,而是通過土地交易調(diào)整自己條田的地理位置。正如我們已經(jīng)看到的,一位佃農(nóng)出讓部分土地,同時取得對方或他方的另外土地,交易完成后該佃農(nóng)持有土地面積變化不大,只是地塊更緊湊、更易管理,更直接地處于自己掌控之下。一個毋庸置疑的事實是,16世紀的持有地比13世紀更加緊湊,這樣的基本事實使得較大規(guī)模的圍圈敞田成為可能。

個人持有地散落在敞田上,是莊園農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的典型畫面。進入16世紀,許多莊園還保留著或部分保留著這種狀態(tài),同時出現(xiàn)一種新趨勢與之并行:經(jīng)過合并條田的緊湊化運動,佃農(nóng)個人保有地不再相隔很遠,而是彼此相連,形成一定規(guī)模的地塊或若干地塊。那些土地調(diào)查冊(surveys)留下來的地圖顯示,制圖人用大括弧將相鄰的條田包含在內(nèi),表示新的變化即這部分條田已屬某個人所有。土地調(diào)查員之前描述佃農(nóng)持有地的用詞是“位于土地A和土地B之間”,現(xiàn)在的新詞匯則是“已經(jīng)連在一起”(“lying together”)。時常,地圖上大括弧里的12個或20個條田屬于同一個人;有時土地調(diào)查員則指出16英畝或20英畝位于一處。又如莫頓文獻(Mertondocuments)記載:“托馬斯·斯科特的9英畝土地已經(jīng)連在一起,位于……”;“約翰持有16英畝土地已經(jīng)連在一起,位于……”;等等。據(jù)估算,10英畝土地規(guī)模足以負擔筑籬和掘溝的費用,下一步將連成一片的土地圍圈起來的可能性極大。不過,在分散條田和較緊湊地塊并行的情況下,局部圈地會產(chǎn)生不少麻煩,兩種不同的耕作制度同時運行肯定產(chǎn)生不可避免的混亂和沖突,比如按照輪耕制和公共放牧的原則,敞田上佃戶的牲畜時常會進入莊稼收獲后的圈地里,后者則認為鄰居的牲畜不可進入圈地。可是情況正在發(fā)生變化,“個體佃農(nóng)不再感覺圈地是不可能的”,他可以不斷與鄰居們協(xié)商,事實上,敞田上不難發(fā)現(xiàn)一塊塊被圍圈的土地。

下面的1590年的索爾福德莊園部分地圖(Map of Part of the Manor of Salford in Bedfordshire 1590),可以印證農(nóng)民整合條田的情景。王室土地調(diào)查員記載了這一過程并繪制成莊園地圖,該地圖對于我們理解普通農(nóng)民在圈地中的地位,頗富價值。

2.農(nóng)民零碎圈地(piecemeal enclosure)

瑟斯克指出,在都鐸時代的莊園里,一兩英畝荒地的圈圍,或者敞田中的地塊圈圍,都是時常發(fā)生的。在人口稀疏,存在大量荒地而且實行分散耕作方式的地區(qū),也能發(fā)現(xiàn)很多佃農(nóng)圈地的實例。例如在北部的奔寧(Pennine)地區(qū),“圈地往往是個體佃農(nóng)自主推動的,也沒有遇到什么反對的阻力”。佃戶的零碎圈地是什羅普郡圈地的一個特點,根據(jù)圈地調(diào)查委員會記載,1504年,有7處圈地總共18英畝,可見是零星圈地。在帕斯洛(Purslow)百戶區(qū),農(nóng)民圈地面積稍大些,55處圈地中的33處都是20英畝左右。該郡最大的佃農(nóng)圈地80英畝,1513年出現(xiàn)在肯利莊園(Kenley)。這些圈地沒有造成騷亂和人口減少。在克雷文莊園(Craven),一些佃農(nóng)小規(guī)模地圈占了部分荒地。奧斯維斯莊園(Oswestry)則不然,1602年圈地調(diào)查報告顯示,共有669.25英畝荒地被圈占,“其中大部分是由習慣佃農(nóng)和自由持有農(nóng)零星圈占的”。在拉特蘭郡,農(nóng)民零碎圈地同樣普遍,在奧克姆(Oakham)百戶區(qū),一個名字叫亨利·杰維斯的農(nóng)民,是白金漢公爵的佃戶,他在過去的4年里把11.5英畝耕地圍圈成牧場;還是這個佃戶,在艾格里頓(Egleton)教區(qū)又圈占了2英畝林地。在貝爾頓(Belton)教區(qū),佃農(nóng)理查德·泰勒圈占了被稱作“露恩特”的土地,大約8英畝,還圍圈了另外14英畝土地。在伊賓赫姆(Empingham)教區(qū),喬治·麥克沃思將6英畝草地變?yōu)槟翀觯w伊·埃德蒙茲將23英畝耕地變?yōu)槟翀觯@些圈地者全部是一般佃農(nóng)。

其實,佃農(nóng)零碎圈地早在墾荒運動時期即已啟動,可謂圈地運動的先行者。米勒和哈徹爾認為,墾荒運動是“小人物的事業(yè)”(a small man’s enterprise),充分肯定了一般佃農(nóng)在早期圈地中的開拓作用。佃農(nóng)侵占荒地通常是蠶食性的,因為有違莊園習慣法,開始悄悄地避開領主的管家。隨著圈占荒地越來越多,墾荒逐漸被承認并納入莊園習慣法,新墾荒地被視作領主的契約租地,這一過程清晰地顯示在莊園租金卷宗和法庭卷宗里面。例如1422年,在阿什頓安德萊恩莊園(Ashton-under-Lyne),自由地持有農(nóng)和公簿持有農(nóng)圈占了大量林地和荒地,并為其中的部分土地支付13先令4便士和10先令的貨幣租金。另根據(jù)1564年一份特許狀記載,佃農(nóng)主導了翰布勒頓(Humbleton)和霍爾德內(nèi)斯(Holderness)兩個莊園的圈地,通過協(xié)議圈圍了一處荒地。小規(guī)模圈占公地一直在持續(xù),即使茅舍農(nóng)亦可能圈占一兩英畝荒地,且時常可見。1608年,蘭開郡利瑟姆莊園的32個佃農(nóng),經(jīng)領主同意,每個佃農(nóng)按照保有地的大小在公地上獲得了同等面積的土地,同時支付相應的費用;這些佃戶還獲得并分割了另外100多英畝荒地。與此同時,領主圈占了剩余的荒地,后來也是租給了佃戶。也有莊園佃農(nóng)與領主協(xié)商后,每人無償圈占3英畝公地,可供牧養(yǎng)2頭母牛,無須支付地租或費用。這大概與那里的土地寬裕有關。這種公地上的零碎圈地,一般都比較分散,很少引起較大的爭議。

然而,在敞田中圍圈條田就不那么簡單了,牽一發(fā)而動全身。在敞田制下,村民生產(chǎn)活動有著強烈的整體性和協(xié)調(diào)性:土地是個人保有的,然而其土地的位置是定期輪換的(強制輪耕制);佃農(nóng)耕作與放牧時間也是由村社統(tǒng)一安排的。一旦某人將敞田中一塊耕地周圍豎起籬笆或挖下溝壑,不論大小,他會立刻引發(fā)騷亂和不安,陷入與鄰居們的沖突中,因為他侵害了傳統(tǒng)的公共放牧權以至影響整個田制的運行。由于公共放牧權涉及佃戶群體的共同利益,村民很容易被煽動,甚至對圈地佃農(nóng)暴力相向。在諾福克郡的布雷斯特德莊園,佃農(nóng)羅格斯用樹籬來標識他圍圈地的北部邊界,結果該莊園領主叫來了堂區(qū)教士并聚集二十多個佃農(nóng),夜半時分拆除圍籬,痛毆圈地者羅格斯。羅格斯嚇得不敢回家,抱怨領主要驅逐他并剝奪其土地繼承權。與之類似的情況發(fā)生在卡布魯克莊園,在實行輪耕制的敞田上,佃農(nóng)佩恩突然用樹籬和溝渠圈圍3英畝公簿地,此事成了他與其他村民爭執(zhí)的焦點。出于對自身安全的擔心,他從國王那里取得一張和平令狀,并通過治安官轉交給領主,領主的回答是:“上帝為證……我才是這片土地的領主!”莊園法庭作出了終止圈地的判決,該佃農(nóng)拒絕出庭,結果領主呼來七八人強行拆除了圈地柵欄。

盡管單方面圈地常常引起糾紛甚至訴訟,可是佃農(nóng)零星圈地還是逐漸多了起來。莊園法庭積累了越來越多的關于圈地的處罰案例,可以證明個體佃農(nóng)進行的小規(guī)模圈地多么普遍。1405年,福賽特(Forncett)莊園的一些習慣佃農(nóng)被罰款2先令2便士,因為“他們違反莊園慣例,將自己在敞田中的土地圈圍起來,致使其他佃農(nóng)無法在收割莊稼后進入放牧”。另一個案例也有類似的問題,他們圍圈耕地后阻止其他佃農(nóng)進入,本應開放為牧場,他們卻播種耕作。1418年,卡斯爾庫姆(Castle Combe)莊園法庭指控三個佃農(nóng),未經(jīng)領主允許在公共牧場上播種,按照輪耕制規(guī)定應該向全體村民開放為牧場的時候他們卻獨占了這塊土地。

由于農(nóng)民圍圈條田普遍化,一些莊園法庭逐漸默許了圈地,但是要經(jīng)過一定程序并收繳一筆費用。據(jù)記載,1448年,該案例發(fā)生在布萊廷頓(Bletchingdon)教區(qū)大修道院領地,科克拉夫特莊園(Calcroft)佃戶圈地,不過圈地佃戶自愿支付一筆費用給教堂和領主法庭,金額根據(jù)圈地大小核計。當時該莊園總共有12塊圈地,每塊圈地支付的費用從16便士到6先令8便士不等,總計達34先令。一個世紀后,仍有農(nóng)民小規(guī)模圈地的記載:在萊斯特郡的布魯姆金斯索普莊園(Bromkinsthorpe),兩個約曼農(nóng),魯丁和達內(nèi)特一致行動,在1561年7月的一天圈占了28英畝敞田。可見農(nóng)民的零碎圈地是持續(xù)進行的,這類圈地規(guī)模雖屬一般,卻影響很大。萊斯特郡郡史作者指出:圈地統(tǒng)計數(shù)字證明,這類零碎圈占的數(shù)量和后果不可小覷。莊園領主們事實上已經(jīng)默許佃戶的零碎圈地行為,只有那些未經(jīng)領主許可的圈地行為才會被訴諸莊園法庭,所以我們看到的圈地案例不足以反映農(nóng)民圈地的全貌。按照規(guī)定,佃農(nóng)圈地要經(jīng)領主和其他佃戶的同意,單方面圈地會常常遭致嚴重后果。1579年,在舍瑞弗哈爾斯(Sheriffhales)莊園法庭,那些未經(jīng)許可圈地的所有佃戶都被起訴,判決結果是,除非獲得領主的許可,否則已經(jīng)圍圈的土地須重新開放。牛津郡郡史載及的一個案例,對于違規(guī)圈地者不可謂不嚴厲:一個叫巴斯的佃農(nóng),被描述為“佃戶中的破壞者”,除了科以罰款,還被逐出房舍與土地,因為他的“圈地造成了對鄰居的危害”。

零碎圈地通常是個人行為,后來往往是若干佃戶的聯(lián)合行動。在貝德福德郡的索爾福德莊園(Salford),大部分土地仍然處于條田制之下,不過8個佃農(nóng)還是圈圍了大約51英畝土地,每人圈圍2英畝到17英畝不等。在北安普敦郡的威登韋斯頓莊園(WeedenWeston),除了直領地的承租者圍圈了大片土地以外,3個較大的佃農(nóng)圍圈了28英畝,分散在幾處,被記載為“在幾處地塊上圈圍”。此外,莊園中部的一些土地,其性質(zhì)不甚明了,14個佃農(nóng)將其分割并圍圈,每塊圍圈地少則兩三英畝,多則15或20英畝。佃農(nóng)圈地取得很大的成功,特別是地處米德爾塞克斯郡的埃奇韋爾(Edgeware)和金斯伯里(Kingsbury)兩個莊園。從1597年繪制的地圖上,沒有人能猜出那里曾經(jīng)存在過敞田耕作方式,每個佃農(nóng)的小塊土地都是集中在一起的,用籬笆彼此分隔,不再是舊式的“蛛網(wǎng)”布局,而是不規(guī)則的棋盤式的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。這樣的田制景觀絕非朝夕形成,其中相當一部分應該歸功于廣大的佃農(nóng)。一系列案例表明,圈地逐漸被人們所接受,零碎式圈地已經(jīng)在很大程度上突破了莊園共同體耕作的慣例。

3.農(nóng)民自發(fā)“協(xié)議圈地”(enclosure by agreement)

農(nóng)民圈地還有一種重要形式,既不是交換條田,也不是零碎圍圈,而是由村民共同體協(xié)商決定,可稱為“協(xié)議圈地”。在這個過程中,所有佃農(nóng)的利益都得到了考慮,并且有機會充分協(xié)商,其合理性明顯高于個人零碎圈地的方式。1589年,約克郡的布拉德福德莊園(Bradford)的村民擬圈圍附近的荒地,村民大會在荒野上舉行,所有佃農(nóng)都參加了,基本達成分割公地并圍圈之的一致意見。在諾森伯蘭郡,圈地運動開始后,比較快地終結了相當一部分敞田,協(xié)議圈地是其重要方式。該郡的萊斯伯雷莊園(Lesbury),1597年12月6日,所有佃農(nóng)在莊園法庭集合,經(jīng)協(xié)商決定:“從今天起到翌年3月1日期間……每個佃農(nóng)要把自己的土地圍圈起來。”1567年,該郡的塔蓋爾莊園(Tuggal),布萊福德家族的土地幾乎全部圍圈,該家族掌握了該村的大部分土地,不再與其他佃農(nóng)繼續(xù)沿用古老的共同耕作方式。他們也是采用了協(xié)議的方式,經(jīng)領主同意,該村佃農(nóng)共同協(xié)商,切割公地并分別圍圈,至此該村大部分土地擺脫了中世紀的敞田制。英國學者格雷稱,這是伊麗莎白時代典型的圈地方式。

在牛津郡布萊廷頓教區(qū),1539-1596年間,通過佃農(nóng)間的合作與協(xié)商,碎片化的條田土地狀況被系統(tǒng)改造,其中大約有780英畝土地得到圍圈,占據(jù)該教區(qū)可耕地的40%以上。1610年,牛津郡的李弗隆莊園(Lea Furlong),經(jīng)佃農(nóng)協(xié)商圍圈了大約360英畝的共用牧場。圍圈后的公地分屬于不同的佃農(nóng),這些獲得了荒地的佃農(nóng)宣稱,從此他們可“從自己的土地上”獲取薪柴了。協(xié)商方式也用于比鄰村莊的公地分割,1576-1594年間,蘭開斯特郡,沃勒教區(qū)(Whalley)一塊公地曾被三個村莊村民共享,現(xiàn)在經(jīng)由三個村莊協(xié)議后分割,三村莊分別是克萊頓-勒-莫爾斯、阿爾漢、阿克林頓。

來自16世紀圈地調(diào)查委員會的報告顯示,一些地區(qū)圈地的推動者不是領主,也不是佃農(nóng)個人,而是村莊共同體的協(xié)議運作。莊園文獻向我們提供了村莊共同體推動公地圈占的許多細節(jié),通常的程序是先以共同體名義占有牧場和草地,然后經(jīng)協(xié)商后在佃農(nóng)之間分割,每人分得的公地面積明顯參照了其持有地田畝,一如當年佃農(nóng)在公地上放牧牲畜的數(shù)量與其持有地面積成一定比例一樣,可見習慣法的原則仍然在發(fā)生作用。共同體協(xié)議方式也運用于條田的整合和圍圈,在多塞特郡的尤爾尼莊園(Ewerne),經(jīng)佃農(nóng)協(xié)商并得到領主的許可,人們將分散的條田合并成緊湊的持有地。林肯郡的北凱爾西教區(qū)(NorthKelsey)為了克服土地分散的狀況,盡管有一些地產(chǎn)主反對,自由持有農(nóng)與領主協(xié)商后自1591年啟動圈地進程,并且關注到貧困小農(nóng)的利益,在圈地中對茅舍農(nóng)做出了一定的補償。在一些情況下,佃農(nóng)與領主的雙方意愿一時難以達成共識,村莊共同體總是組織佃戶與領主討價還價,往往經(jīng)過反復交涉,雙方多次妥協(xié)才能達成協(xié)議。據(jù)布萊姆希爾莊園(Bremhill)法庭案卷記載,1578年,領主愛德華·貝頓同意佃農(nóng)圈占公地,佃農(nóng)之間也可以互換條田,不過圈地佃農(nóng)每年要向領主交納大豆,每雅德土地交納一蒲式耳。另一方面,領主貝頓及其繼承人不得在莊園公地上放牧。這一類型的圈地協(xié)商中,可明顯看出雙方妥協(xié)的痕跡,村社共同體的作用是顯而易見的。

還有一種情況是,經(jīng)過長年累月,公地已經(jīng)被佃農(nóng)們逐漸蠶食,有的種莊稼,有的過度放牧,而且東一塊西一塊的相當零散,為了更加合理地使用原有公地,滿足放牧需要,村民們決定重新分割公地,萊斯特郡斯克曲利莊園(Sketchley)即屬此類情況。這是個僅有6戶人家、400英畝耕地的小村莊,他們是不居鄉(xiāng)的肯特伯爵的佃戶。在沒有莊園領主參與的情況下,佃戶們達成一致意見并擬定了書面協(xié)議書:佃農(nóng)之間通過相互交換已占有的土地,使自己在公地上的土地集中起來。由于交換后自己的土地可能變成別人的,為了保護地力,交換前須限制牧場過度使用,每戶放牧牲畜的數(shù)量至少減少三分之一,事情雖小卻反映了農(nóng)民共同體考量問題的理性和周全。可是其中一個叫懷特曼的佃農(nóng),無視已達成的協(xié)議,拒絕與別人交換土地,妨礙了實施進程,村民們于1604年將其起訴到衡平法庭(High Court of Chancery),尋求法律手段迫使其就范。雖然法庭記錄殘缺不全,但還是可以看出,起訴懷特曼之前公地的圍圈已經(jīng)開始。根據(jù)協(xié)議村民們一方面進行土地交換,另一方面讓種上莊稼的土地退耕還牧,如杰克退耕2英畝,泰勒和里德退耕2英畝,一位不具名的佃戶退耕13英畝,另有兩位不具名的佃戶退耕4英畝。被告懷特曼承認曾參與討論圈地計劃,但否認同意圈地,他以堅持傳統(tǒng)的公地權利為名,一拖再拖。而其他村民態(tài)度一致,也很堅決,他們認為“公地制度已經(jīng)變得讓人難以接受”。毫無疑義,村民圈地完全是自發(fā)組織的,并依照法律程序處理問題,令人感興趣的是,村民圈地起訴的對象不是領主,也不是大農(nóng),而是與他們一樣的普通佃農(nóng),因為他沒有遵守大家議定的圈地協(xié)議。敞田制是一種村民協(xié)作的種田制度,通過協(xié)作方式使之解體顯然是最經(jīng)濟合理的方式。協(xié)議圈地只是把一大片土地上共同行使的權利轉變?yōu)橐恍K土地個人行使的權利。佃農(nóng)放棄了他們在公地、草地和牧場上所享有的份額,得到了更小的但屬于自己的土地、草地和牧場。后者的價值比前者要高得多。

農(nóng)民和領主,誰主導的圈地的比例更高?各莊園情況不一,牛津郡的一則史料明確顯示了農(nóng)民圈地的作用更大。在牛津郡布萊廷頓教區(qū),1543-1544年間的一份調(diào)查顯示,領主和佃農(nóng)都有土地圍圈,領主珀爾將直領地圍圈,而佃農(nóng)圍圈了42處耕地和草地。文獻資料沒有提供領主和佃戶圈地的面積,不過列出了二者的租金數(shù)額,當時人們更看重土地價值而不是土地面積。“以土地價值來看,圍圈的領主直領地中的耕地和草地,每年租金4英鎊4先令10便士;而其他農(nóng)民圍圈草地和耕地,每年租金高達34英鎊9先令。”顯然調(diào)查者意在強調(diào),散見在莊園各處的佃戶圈地的面積更大,價值更高,而領主圈地不過是佃農(nóng)圈地的1/9~1/8。我們有理由相信這種情況絕非個案,可是難以估計有多大的代表性。

農(nóng)民圈地的意義不在于數(shù)量,而在于表明農(nóng)民大眾的經(jīng)濟社會要求與圈地運動的方向并行不悖,它是圈地運動不可或缺的重要組成部分。農(nóng)民廣泛加入了條田調(diào)整的地塊整合活動,沒有這樣普遍的基礎性的田制改造,圈地運動是不可想象的。這是一個緩慢的累進式的圈地,主要目的是改善耕地,提高效率,開創(chuàng)了土地的單獨耕作制(arable severalties),從而沖擊和破壞了共同體耕作制度,后者是中世紀的社會基礎。普通農(nóng)民這樣的圈地方式一直延續(xù)下來,不論零碎圈地還是協(xié)議圈地,盡管遭遇各種爭議,對于圈地運動的作用決不可低估。16世紀英國人口的絕大多數(shù)仍然是農(nóng)民,一半以上的土地控制在他們手里,倘若他們中的多數(shù)人都厭倦了舊田制,樂于接受新的耕牧方式,實際注定了條田制瓦解只是個時間問題。

三、大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層是圈地主力

嚴格說來,圈地運動自中世紀晚期即已啟動,普通農(nóng)民自發(fā)地整合分散條田,對舊田制具有基礎性的顛覆作用。農(nóng)民的目標是把敞田上分散的條田變?yōu)榫o湊型的地塊,同時分割公共放牧權,試圖直接掌控自己的土地。隨著富裕農(nóng)民群體的出現(xiàn),富裕農(nóng)民即大農(nóng)在圈地中的中堅作用不可忽視,16世紀中葉后這種作用愈發(fā)凸顯出來。《維多利亞郡史·萊斯特郡》作者指出,在新的經(jīng)濟社會背景下,社會上層已經(jīng)不能壟斷獲得利潤的機會,“農(nóng)民逐漸成為圈地的主要參與者”,這里的農(nóng)民主要指大農(nóng),當然還有鄉(xiāng)紳。正如作者接下來要指出的,他們通過圈地獲得利潤,不斷擴大農(nóng)業(yè)經(jīng)營。農(nóng)業(yè)資本家就是從這些人中產(chǎn)生。他們?nèi)玺~得水,正在擁抱自己的時代。

1.“大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層”概念

大農(nóng)是圈地的中堅力量,這與富裕農(nóng)民經(jīng)濟的自身性質(zhì)有關。眾所周知,在中世紀農(nóng)民自由和經(jīng)濟狀況普遍改善的基礎上,經(jīng)過若干世紀積累,出現(xiàn)了一批有著較大土地面積和羊群的大農(nóng),他們的土地經(jīng)營不再僅僅滿足自家消費,而主要為市場提供農(nóng)牧產(chǎn)品,與市場有著相當密切的聯(lián)系。隨著土地規(guī)模擴大,大農(nóng)經(jīng)濟的勞動力也來自市場,實際上富裕農(nóng)民經(jīng)濟已經(jīng)具備了農(nóng)業(yè)資本主義經(jīng)濟的基本特征。大農(nóng)在與領主直領地經(jīng)濟的博弈中初露鋒芒。勞役折算,實行貨幣地租后領主一度也雇工經(jīng)營直領地,也離不開市場要素,因此與大農(nóng)經(jīng)濟形成競爭對手。大農(nóng)不是靠資金和經(jīng)濟規(guī)模,更不是靠身份地位,而是靠勤奮的經(jīng)營,錙銖必較的計算,以及對市場行情的了如指掌。憑靠自己摸索出來的生產(chǎn)與交易一體化模式,他們在市場經(jīng)濟的搏殺中游刃有余,充滿活力。大農(nóng)經(jīng)濟與封建領主爭市場、爭勞工,最終競爭生產(chǎn)效率,使領主經(jīng)濟遭遇到極大的壓力,總是入不敷出,常年虧損,大多面臨破產(chǎn)的威脅。莊園查賬官年終報賬時總是說:“今年又虧了!”并建議領主“應當像其他莊園那樣把直領地租出去”。魯特蘭公爵的莊園管家在賬本里寫道:“土地在領主手中,故無利益。”領主直領地經(jīng)濟的最后結局,幾乎都是被迫出租,而且大多出租給大農(nóng)。直領地出租意味著封建領主退出生產(chǎn)領域。

就新型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟而言,土地不再僅僅為了糊口,也不像封建采邑那樣是政治身份的憑據(jù),而主要是攫取市場利潤的平臺。圈地可以提高土地效益,遠遠高于分散的條田,因此可以有把握地說,沒有人比具有一定經(jīng)濟實力的莊稼里手、又最先從市場經(jīng)濟殺出的大農(nóng),更熱衷于擴張土地、圍圈土地,更急于擺脫共同體田制束縛。他們是圈地的直接動力,沒有富裕農(nóng)民經(jīng)濟的形成和發(fā)展,持續(xù)幾百年的圈地運動是不可能的。

到中世紀晚期,一部分富裕農(nóng)民與鄉(xiāng)紳已然相當接近。16世紀起社會階層的流動性增強,約曼與鄉(xiāng)紳之間相互滲透和交叉,他們之間的界限更加模糊。許多所謂的鄉(xiāng)紳,不久前還是約曼。例如,1551年萊斯特郡一個叫作赫福德的約曼,從鄉(xiāng)紳阿什手里買下一個500英畝的莊園,1577年該約曼去世后其孫子繼承家產(chǎn),并于1597年開始圈地,在10年后的一份圈地報告中該約曼繼承人的身份已經(jīng)是鄉(xiāng)紳。這種情況并非個案。羅斯說,“約曼有時比他們的鄉(xiāng)紳鄰居還要富有”。約曼和鄉(xiāng)紳的經(jīng)濟社會地位如此接近,以致出現(xiàn)了“寧為約曼頭,不做紳士尾”那樣的英格蘭諺語。二者還有著共同的價值取向:“他們改革耕作,約曼與鄉(xiāng)紳一樣是農(nóng)業(yè)改革家,也一心追逐土地利潤。”基于這種交融,英國在貴族與普通農(nóng)夫之間出現(xiàn)了強有力的中間階層,這個中間階層是農(nóng)業(yè)資本主義生產(chǎn)方式的最早開創(chuàng)者,從而有別于英格蘭和歐洲其他國家。16世紀末葉英國牧師兼歷史學家富勒(Fuller)曾自豪地贊賞這一社會結構的變化,并與法蘭西、意大利和德意志做了比較。他說,在英格蘭,“一位杰出的約曼,就是一位款步而至的鄉(xiāng)紳,而且這樣的現(xiàn)象越來越普遍。而法國和意大利,好像是這樣的骰子,在5點與1點間沒有別的點位,如同他們那里除了貴族就是農(nóng)民。德國有一類農(nóng)民(boors)似乎與我們的約曼相似,但受到古老的家族貴族的專橫侵吞,使他們的社會等級不可能有什么變化。“在英格蘭,榮譽的圣殿不對任何人關閉,只要你能邁過它的門檻。”富勒的比喻相當形象,他說其他國家的社會結構如同這樣的骰子,只有5點與1點,即只有貴族與農(nóng)民;然而英格蘭非同凡響,在二者之間產(chǎn)生了中間階層。為什么會這樣呢?因素很多,筆者以為最重要也是最直接的原因是,在英格蘭,以雇傭經(jīng)濟大農(nóng)為基礎形成了中間階層,而且如此強大,以至于上層社會的大門無法關閉,即王權和貴族無法形成壟斷性力量,因而無法壟斷整個社會。顯然,這也是為什么圈地運動首先發(fā)生在英格蘭的重要原因。

現(xiàn)代歷史學家沃勒斯坦也肯定了該時期英格蘭社會結構的變化。他指出:“16世紀,特別1540—1640年之間,是一個階級,一個農(nóng)業(yè)資本家階級已經(jīng)形成的時期———這個階級的上層是‘鄉(xiāng)紳’,下層則是‘約曼’。”約曼即大農(nóng),他們和鄉(xiāng)紳一起組成鄉(xiāng)村社會的中間階層,以后還有投資土地的商人等加入,可稱他們?yōu)椤按筠r(nóng)-鄉(xiāng)紳階層”,其實就是農(nóng)業(yè)資本家階級,也是第三等級的主體。他們有著新理念、新品質(zhì)和新訴求,正在打造一種新的生產(chǎn)和生活方式。其中大農(nóng)在農(nóng)業(yè)資本主義生產(chǎn)領域的開拓性和基礎性作用,尤其應當給予充分重視。該階層是圈地運動的中堅力量,事實上,圈地運動前大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層的土地占有優(yōu)勢已經(jīng)相當明顯。

2.為攫取土地經(jīng)營的市場利潤而圈地

為了獲得土地利潤,首先要將土地集中起來,值得注意的是,15、16世紀英格蘭的土地不是集中在封建領主手里,也不是集中在土地投機商手里,而是集中在一部分生產(chǎn)者手里,即熱衷于土地經(jīng)營的大農(nóng)手里。R.托尼告訴我們,在1500年左右,如果你有機會作為陪審員問詢鄉(xiāng)村長者一些土地問題,你很容易得到下面的回答:這里一直存在著大量土地買賣,主要是習慣佃戶所為,總的趨勢是條田地的合并以及持有地的集中。長者會說,“祖父時期的若干維爾蓋特耕地”,“它們曾分別屬于A、B、C、D,現(xiàn)在則單獨屬于A。過去每人占有一塊持有地,現(xiàn)在則占有兩三塊”。維爾蓋特(virgates)或半維爾蓋特,即30英畝或15英畝,過去曾是佃農(nóng)的標準份地單位,眼下這些詞匯已然沒有什么意義了。“過去每個人都有一塊持有地,而且是分散的……現(xiàn)在,盡管原來持有者古老的名字還存在,但是這些家族名字與當下實際擁有那份財產(chǎn)的家庭已是兩回事了。例如富蘭克林購買了達蘭特、甘特和布萊克的土地,維特斯購買了帕里的土地,與此同時,另一個佃農(nóng)布萊克威爾則收購了更多的土地,包括佃農(nóng)裴諾、普伯和霍金斯的耕地和草地,以及前述布萊克剩余的持有地。”牛津萬靈學院檔案室文獻所作的上述描述,生動顯現(xiàn)了一般佃戶的土地正在流向大農(nóng)。借助空前活躍的農(nóng)民土地市場,土地資源在這部分農(nóng)民手中不斷地調(diào)整,成為鄉(xiāng)村土地整合的重要環(huán)節(jié)。

C.戴爾采用抽樣方式,將15世紀農(nóng)民保有土地的情況與13世紀末做了比較,表明農(nóng)民占有土地的情況發(fā)生了明顯的變化:

我們看到,與13世紀末相比,15世紀大份地持有者明顯增多,大份持有地在全部佃農(nóng)土地中的比例也在增加,如在哈特伯雷莊園,大份持有地所占比例竟然達到67%,增長17%。令人感興趣的是,小土地并沒有隨之增加,反而減少了11個百分點,中份持有土地也隨之減少。克里夫莊園、翰伯雷莊園和亨伯雷莊園的發(fā)展趨勢與之相近,只是程度不同。很明顯,大農(nóng)新增土地很多來自農(nóng)業(yè)轉移人口,后者由于在其他生產(chǎn)領域或城鎮(zhèn)找到更適宜的生計而放棄土地,也就是說,市場行為的土地集中是與經(jīng)濟社會的整體發(fā)展同步的,大農(nóng)的土地集中不一定以擠壓一般佃農(nóng)為代價,所以數(shù)據(jù)顯示小農(nóng)不但沒有增加反而減少。土地集中未必總是哀鴻遍野。總體來看,圈地運動前大份地持有者數(shù)量增加了,而隨著勞動力轉移佃戶總數(shù)卻遠少于二百年前。從另一個角度看,土地集中的腳步在加快,勢必伴隨著大農(nóng)經(jīng)濟的繁榮和發(fā)展———該時期大農(nóng)的表現(xiàn)不同凡響。

土地市場無疑是土地流通和土地集中的重要渠道,進入16世紀后大農(nóng)沒有停下聚集土地的腳步。1544年的一項調(diào)查報告,提供了大農(nóng)從修道院土地拍賣中獲益的事實。例如,一個名叫戈德斯通的佃農(nóng),除已經(jīng)圍圈的土地外,還購置地產(chǎn)214英畝;一個農(nóng)夫名字是奧斯內(nèi),也擁有圈地,同時購置77英畝;另有一位佃農(nóng)姓名不詳,進賬約48英畝自由持有地等。理查德森可成為另一個典型案例,他是大農(nóng),還是佩爾姆斯教區(qū)執(zhí)事,數(shù)十年中不斷購買和承租土地,大小不拒,有時一兩英畝,有時則一次購進50英畝以上,到1528年理查德森去世時已坐擁297.5英畝土地,相當于2000市畝。不止這些,他還承租領主托馬斯·懷斯特等一部分土地,為此支付30先令5便士租金。顯然,此時大農(nóng)的胃口比15世紀時更大。有證據(jù)顯示,16世紀土地合并的趨勢持續(xù)發(fā)展,“出現(xiàn)了持有大片土地的富裕農(nóng)民階層,最富裕的和最不富裕的農(nóng)民之間的差距也越來越大”。許多習慣佃戶占有土地規(guī)模達到80、90或100英畝,其中不少土地原本屬于不同的佃戶。有的習慣佃戶甚至成為其他佃戶的領主(landlord)。在亞特雷莊園(Yateleigh),一個公簿持有農(nóng)擁有20個次級佃戶(sub-tenants),可見集中的土地之多,這在16世紀并不少見。還不要說更大手筆的土地交易,交易者就是一個農(nóng)民,例如伊麗莎白一世時,約曼農(nóng)巴利斯頓出資2050英鎊買下一個田莊;一個叫作奧斯丁的約曼則以5000英鎊買下一個400英畝的莊園。

領主土地也流向大農(nóng)。在市場打拼中逐漸嶄露頭角的富裕農(nóng)民,很久以來就在整合和聚集小農(nóng)地塊,后來承租領主大面積的直領地,他們手里的土地急劇增加。蘇塞克斯郡一則文獻顯示,大農(nóng)在許多地區(qū)成為領主直領地承租人的主體。1570-1649年間,67個莊園直領地承租者如下:約曼30人,其次是紳士18人;再其次是商人12人、農(nóng)夫3人。約曼和鄉(xiāng)紳占直領地承租人的90%以上,其中約曼最多。大農(nóng)承租直領地的事例不勝枚舉,此不贅述。有時,大農(nóng)還可能一次性買斷領主的土地。1586年,領主出售的土地和草場,位于兩個地區(qū),結果全部落在一個大農(nóng)手里。總之,不論來自小農(nóng)還是來自領主,土地在大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層手里逐漸集中起來。他們可能再次出租這些土地,更多的情況是,他們直接經(jīng)營這些土地。當土地入賬時,他們第一個愿望就是將地塊整合起來,繼而圍圈起來,實行有效管理,提高土地價值。擴張土地、圍圈土地的愿望,大農(nóng)比任何人都更強烈。

大農(nóng)承租領主直領地后就積極推動直領地的圍圈,承租土地為了贏利,而他們最基本的贏利手段就是新型農(nóng)場式經(jīng)營,使土地有別于敞田,圈地勢在必行。同時,他們手里本來就聚集了一定面積的土地,為規(guī)模性圈地做了準備。例如,萊斯特郡的塞丁沃斯莊園(Theddingworth),大農(nóng)布羅卡斯通過各種方式聚集土地,有的從領主和其他佃戶手里購買,有的通過婚姻和繼承方式獲得,到16世紀晚期其控制的土地達40.5維爾蓋特,占整個村莊土地的80%以上。1586年后,布羅卡斯征得了其他自由土地持有農(nóng)的同意,基本完成了該村莊全部土地的圍圈。據(jù)牛津郡史記載,1496年,大農(nóng)庫珀承租了哈德維奇莊園(Hardwick)的領主直領地,隨即開始圈地,將其變成了一個整合的圍圈起來的農(nóng)場。他又購買了村莊其他的小塊自由持有地,兩種類型土地混雜一起,當他1513年離世時,已購自由持有地與承租地之間的界限變得模糊不清。牛津郡的另一則史料,也表明大農(nóng)的經(jīng)濟活動相當活躍。在卡索普莊園(Calthorpe),1617年,四個自由持有農(nóng)圍圈了他們共同擁有的36雅德草場,顯然屬零散圈地。由于他們在維克漢姆莊園(Wickham)還持有土地,故此要求享有該莊園的公共放牧權,引起該莊園領主不滿,發(fā)生訴訟。教區(qū)法庭決定約束他們一下,一方面禁止這些自由地持有人繼續(xù)圈地;另一方面,限制他們在維克漢姆莊園的公共放牧權,每人每雅德土地僅允許放牧20只羊,低于一般佃農(nóng)放牧牲畜的數(shù)量。顯然,富裕農(nóng)民農(nóng)牧兼做,胃口越來越大,在不同的莊園擁有耕地或牧場,并且渴望更多的土地,圈地隨時可能發(fā)生。

大農(nóng)之所以熱衷于圈地,是因為圈地后利潤明顯。17世紀的作家諾登曾指出:“1英畝圈地價值等同于1.5英畝敞田土地。”另據(jù)17世紀一位土地調(diào)查員提供的數(shù)據(jù),二者之間的價值比是1:2,即提升100%,具體例證是:1636年在沃里克郡有一塊30雅格的土地,其中22雅格被圍圈,其余8雅格仍在敞田中。圈地前,兩部分土地的單位價格相同;圍圈的土地每雅格上升為20鎊,而敞田上的土地價格仍為10英鎊。萊斯特郡的一項記載支持了土地調(diào)查員1:2的估計。萊斯特郡南端考特斯巴赫莊園(Cotesbach),土地的結構在16世紀的一百年里沒有根本性變化,但是1603年至1612年間因土地被圈圍而產(chǎn)值明顯提升,領主的收入翻了一倍。根據(jù)白金漢郡、北安普頓郡、牛津郡和沃里克郡九個教區(qū)的圈地資料,利達姆統(tǒng)計出圈地后的牧場相比敞田制下的耕地其價值提高了123%。也有一些估計更樂觀些,16世紀一位農(nóng)業(yè)專家圖瑟爾(Tusser)認為,圈地是條田地生產(chǎn)能力的3倍。亨利·貝特是埃姆斯維爾(Elmswell)的農(nóng)場主,也是著名的1642年農(nóng)書的作者,他對圈地的益處說得更具體:這塊牧場(在我父親剛獲得時)出租給自己的佃戶,每塊土地租金2先令,之后是2先令6便士;再之后是3先令;但現(xiàn)在被圈圍之后,土地租金相當于之前的3倍。18世紀作者對圈地后的生產(chǎn)效率評估則更高。

這些估計的準確性難以評判,不過圈地后價值增高,經(jīng)營者獲利豐厚是沒有異議的。大農(nóng)因追求利潤而圈地,又因圈地而更加發(fā)達起來,格斯特洛是其中一例。理查德·格斯特洛是富裕約曼的第三個兒子,居于牛津郡皮斯康特莊園(Prescote)。1592年,他從達沃爾斯家族手中獲得了直領地的第一份租約,隨之圈地,明顯提高了土地的質(zhì)量和價值。以后不斷續(xù)約并不斷擴張土地,依靠經(jīng)營圍圈的土地,這個約曼佃戶成為牛津郡的一戶旺族,持續(xù)二百年,其農(nóng)場被人們描述為“以前圈圍的、罕見的、肥沃并養(yǎng)活了相當多人口的土地”。牛津郡郡史作者認為,“早期的土地圈圍為格斯特洛家族帶來了巨大的財富”。又如,佃農(nóng)出身的斯賓塞家族圈地和經(jīng)營土地的過程,也是一部大農(nóng)發(fā)家史,最后竟晉身貴族!斯賓塞在15世紀晚期還身份低微,家族財富奠基人約翰·斯賓塞,其名字最早出現(xiàn)在1497年11月26日的一份契據(jù)中,身份是牧場主。大約1500年他開始零碎圈地,將購進或租進的土地圍圈,并轉型為資本主義牧場。1512年,他圍圈了沃里克郡兩個莊園,繼而圍圈了北安普敦郡一塊土地。與此同時,他還獲得了沃里克郡和北安普敦郡若干魚塘的自由飼養(yǎng)權。同年2月20日,他將上述沃里克郡兩莊園的另外40英畝耕地撂荒,主動拆毀自己擁有的一處宅院;12月,他又圍圈了撂荒的這40英畝耕地和另外40英畝林地及其附屬物,并使其與自己的另外一個牧場相連,成為一個頗有規(guī)模的牧場。幾年后,斯賓塞又購買了上述兩個莊園的一塊圍圈地,大約半犁地,原屬一位已故侯爵,斯賓塞將其變?yōu)槟翀觯率梗慈穗x開土地。斯賓塞家族逐漸發(fā)達起來,后來為了購買國王的一塊領地,一擲千金,不惜投入2000英鎊。17世紀初羅伯特·斯賓塞晉升為貴族。

3.圈地運動的發(fā)起人和推動者

大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層的圈地,實際上影響了整個莊園的田制改造。鄉(xiāng)紳哈斯汀斯家族在一個世紀內(nèi)圍圈了整個布勞斯頓莊園(Braunstone),他是分步驟緩慢推進的,這樣的史例為數(shù)不鮮。下面,我們依次分析四個較為典型的案例,旨在說明大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層不僅是佃農(nóng)圈地的骨干,還是圈地運動的發(fā)起人和不懈的推動者。

考特斯巴赫莊園(Cotesbach)圈地,是中間階層主導圈地的案例之一,該案例比較細致地披露了如何實施圈地,依據(jù)什么圈地。這個階層有一定的財富,可是并沒特別的政治權力,沒有超經(jīng)濟的力量,所以他們?nèi)Φ氐氖侄芜€是頗令人感興趣的。該莊園坐落于萊斯特郡的南端,16世紀初葉領主直領地已被圍圈,約200英畝,相當于莊園可耕地的1/5,其余土地一直還是條田狀態(tài)。1596年該莊園落到約翰·夸爾斯手里,他是一個倫敦商人,從國王那里購買了這塊地產(chǎn)。由于該土地發(fā)生的產(chǎn)權糾葛,購買后該莊園幾年都沒有到夸爾斯手里,直至1601年才歸還給他。拿到莊園后,夸爾斯一心要“彌補這份損失”,如何彌補?他決心圈地。理由很明顯,條田地的價值遠遠落后于市場行情,只有圈地并實行農(nóng)場經(jīng)營才能創(chuàng)造利潤,彌補損失,此案例再次證明了這個階層的圈地動機。

夸爾斯已經(jīng)買下來整個莊園,可是對他來講“圈地”并非一件隨心所欲,予取予求之事。經(jīng)歷了數(shù)百年市場經(jīng)濟大潮的沖刷,習慣保有地逐漸蛻變?yōu)樯虡I(yè)土地和地租,可是在新的歷史條件下,佃農(nóng)土地權利仍然不可小覷。讓夸爾斯感到幸運的是,“此時,一些佃戶租約早已過期”。這些佃農(nóng)的身份大概是期限公簿持有農(nóng),租約到期是收回土地或調(diào)整租金的機會,于是夸爾斯先“向這些佃戶提出每雅格土地5英鎊的新租約”,肯定大大超出原租金。佃戶們拒絕了新租約,不過也就面臨了被驅逐的危險。對于自由地持有者,夸爾斯的對策是贖買或協(xié)商。該莊園共有4位自由地持有農(nóng),夸爾斯區(qū)別對待,買斷其中一人的土地,與另外兩人達成協(xié)議,或土地置換或貨幣補償。第四位自由地持有農(nóng)僅有2英畝,夸爾斯還是補償了一些土地。其余是若干逾期的契約租地農(nóng),夸爾斯也是先更新租約,提高租金,結果也“遭到了這些契約租地農(nóng)的拒絕”。夸爾斯的下一步舉措就是迫使不接受新租約的佃農(nóng)離開土地,包括契約租地農(nóng)和公簿農(nóng)。看來,圈占整個莊園是他的最終目的。1603年,圈地取得國王即該莊園領主的同意,佃戶的訴狀也被法庭駁回,“佃戶們除了接受新的租約或者離開村莊之外別無選擇”。最后,有些人還是選擇留下,不過由于租金上漲,土地減少了,他們一時沒有能力承租原來的土地;一些茅舍小農(nóng)放棄原來的保有地,僅僅保留了一定的放牧權,可每頭牛還須支付6便士。“其余拒絕新租約的佃戶,最終離開了村莊,村莊佃戶人數(shù)下降了一半”,不滿情緒相當強烈。“圈地”導致村莊人口數(shù)量下降一半,這樣的情況是不多見的,所以夸爾斯圈地成為一個著名的案例,時常被各種教科書和著述引用,只是對個中緣由和邏輯關系少有交代。

這確實是一個大農(nóng)等中間階層圈地的典型案例。夸爾斯雙管齊下,一方面貨幣贖買,與自由地持有農(nóng)等小地產(chǎn)主成交;一方面利用租約逾期,以更新租約、抬高租金的手段,脅迫承租到期的佃農(nóng)離開土地,考特斯巴赫莊園就這樣變成了圍圈地。這塊土地的結構在此前一百年里沒有根本性的變化,然而,在1603年至1612年間,所有一切因圈地而被改變,莊園主的收入也變成了以前的兩倍。

有的大農(nóng)或鄉(xiāng)紳已經(jīng)控制了莊園的大部分土地,倘若加以貨幣贖買或土地置換等經(jīng)濟手段,那么圍圈整個莊園即一步之遙。萊斯特郡的塞丁沃斯(Theddingworth)即屬此例。威廉姆·布羅卡斯家道殷實,大概是一位介于大農(nóng)和鄉(xiāng)紳之間的人物。1576年,他從領主以及其他所有者手中購買了28.5維爾蓋特土地,這是一筆很大的地產(chǎn),他妻子伊麗莎白·德克斯特已有6.5維爾蓋特土地。岳母瑪麗·德克斯特也擁有5.5維爾蓋特地產(chǎn),1586年去世前以遺囑方式贈與這對夫婦。這樣,布羅卡斯實際上擁有了40.5維爾蓋特土地,占整個村莊土地的83%,該村莊總計不過48維爾蓋特土地(大約相當于1000英畝)。剩余的土地分散在7位自由持有農(nóng)手中。為了進一步集中地產(chǎn),經(jīng)協(xié)商,7位自由持有農(nóng)讓渡了土地,表面上是貨幣與“具有良好價值的租約”(leases of good value)的交換———自由持有農(nóng)們授予布羅卡斯的租期是一千年,實際上出賣了他們的土地。于是,“布羅卡斯的圈地預期得以成立,并且取得了各相關方面的同意”。該莊園和前述考特斯巴赫莊園圈地有共同之處,也是大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層圈地的顯著特征,貨幣是他們手中的一大利器。

鄉(xiāng)村中間階層主導圈地的另一種重要模式,是若干大佃戶集體協(xié)商,從而推動整個村莊圈地。諾森伯蘭郡的幾個莊園都有類似的行為,其中考彭莊園(Cowpen)最有代表性。1619年,這個莊園的自由地持有農(nóng)經(jīng)協(xié)商后,試圖分割敞田上的耕地、草地以及部分公地,他們先將所涉佃戶的土地混合在一起(一些土地已有所圍圈),然后按照既定原則重新分配。這次行動留下來圈地佃戶協(xié)議書,后續(xù)活動也被翔實地記載在諾森伯蘭郡史上。協(xié)議生效日期是1619年11月15日,這些自由佃農(nóng)宣稱,“為了改進和有效利用莊園土地”,決定使自己控制的土地從舊體制的禁錮中解放出來。協(xié)議書開頭處寫道:“在我們的詹姆士國王統(tǒng)治第17年的11月15日,諾森伯蘭郡考彭莊園幾位土地的所有者和經(jīng)營者,就我們的若干處地產(chǎn)和保有地轉讓和分割,做出相互承諾,一致達成如下協(xié)議。”參與協(xié)議的成員屬于典型的“大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層”,他們是:1位騎士拉爾夫·德拉瓦爾;4位鄉(xiāng)紳包括羅伯特·威丁頓、路易斯·威丁頓、崔斯特瑞姆·芬威克和馬丁·芬威克;還有5位大農(nóng),包括小約翰·普勒斯頓、老約翰·普勒斯頓、庫斯伯特·沃森、威廉·斯托里以及羅伯特·史密斯。協(xié)議主要內(nèi)容是:

其一,聘請若干有經(jīng)驗和可靠的土地勘測員,對所涉土地實施勘察、檢驗及丈量,然后將土地分成兩部分,即北部和東部地塊。其二,遵循合理和公平的原則將上述土地重新分配。“不應占有所有最好的地,也不應占有所有最壞的地,每個人都擁有公平的權利,充分考慮所分田地的數(shù)量和質(zhì)量,權衡適度。”其三,根據(jù)上述原則,上述成員分得不同地塊的土地(詳見下面表格)。其四,所聘勘測員的工資和費用,要由上述成員共同承擔,出資份額與每人分得土地數(shù)量和質(zhì)量相當。此外,具體指定了一位名叫馬修的為土地勘測員,他來自紐卡斯爾(Newcastle);同時一致同意從外面聘請托馬斯·瑞都等五人組成圈地委員會,其間有一名騎士和兩名鄉(xiāng)紳,負責土地分割,并裁決所有的分歧。

這份考彭莊園佃戶圈地協(xié)議書令人印象深刻,這些村民曾有中世紀村莊共同體合作生活的長期訓練,有相當?shù)淖灾文芰ΑHΦ貐f(xié)議中有明確的土地分割原則和實施步驟,還有專業(yè)人士和第三方人士的參與。分割的原則強調(diào)公正與權利,例如,盡管土地打散后重新分配,但是原來土地的數(shù)量、質(zhì)量和位置要充分考慮。又如協(xié)議人負責支付土地勘測員的報酬,由于分得土地的數(shù)量和質(zhì)量不一樣,每人出資亦不同,即使細節(jié)上也力求合理。還有,土地勘測和丈量人員、負責仲裁的五人圈地委員會均來自第三方,且由佃戶共同推舉產(chǎn)生,以保障公平公正。最后,特別提到了因本次圈地可能引起的損害及補償問題。上述佃農(nóng)羅伯特·威丁頓(鄉(xiāng)紳)在考彭莊園有個煤礦,因圈地受到影響,因此要對“煤礦原有的權利和利益”作出補償。同時這位礦主有義務給兩名原礦工安排工作,“因為他們及其祖輩一直在此工作”。此外,不能因圈地影響各方村民原有的公共權利,包括“采掘條石或石塊的權利,以及村民們使用共用道路的權利”。還有,“在池塘和河流上漁獵等權利,繼續(xù)有效,保留給各位成員及其后代”。該協(xié)議予以公示,在協(xié)議簽訂三個半月后,即1620年3月1日,具體實施了土地分割和圍圈。

諾森伯蘭郡史記下了這個日子,記下了上述佃戶得到的土地狀況和具體位置:

《諾森伯蘭郡史》編者評價說:“通過這一過程,考彭莊園被分割成獨立的耕作地塊,總的看來與今天的農(nóng)場完全相同。”在一般農(nóng)民交換條田、整合地塊的基礎上,大農(nóng)主導下的協(xié)議圈地大規(guī)模地更新了耕作方式,使中世紀敞田徹底改變了面貌。16世紀大農(nóng)的這類協(xié)議圈地為18、19世紀推行的議會圈地提供了先例,它們與后者的相似之處是,延續(xù)和尊重以往的土地權利和其他權利,以一種契約的謹慎方式蕩滌敞田制農(nóng)業(yè)的舊體系;不同之處是,“這種圈地是佃農(nóng)自發(fā)協(xié)議的結果,而不是立法的結果”。不過,也不可將大農(nóng)主導下的協(xié)議圈地理想化。馬丁指出,盡管協(xié)議圈地是個進步,但在實際過程中往往不能完全尊重佃戶的利益,即使小佃戶不愿圈地也不得不卷入其中。所以協(xié)議圈地也不能避免人口減少,并引起小農(nóng)的反抗。馬丁研究了萊斯特郡6個圈地案例,雖然都為協(xié)議圈地,但也發(fā)生了對抗和人口減少。

有時,大農(nóng)主導下的圈地還遇到領主的阻撓。最為典型的案例發(fā)生在卡索普莊園(Caythorpe),一反人們的一般印象,圈地的主要阻力不是別人而是領主。這個頗具細節(jié)的史料,出自17世紀一個目擊者手稿,珍藏在林肯郡凱斯蒂文教區(qū)(Kesteven)檔案館,直到20世紀中期才被發(fā)現(xiàn)。“該手稿是獨一無二的”,記錄者拉爾夫·滕斯托爾時為教士,是圈地的親歷者,生動地展現(xiàn)了三個世紀前該教區(qū)圈地運動的圖景。卡索普莊園曾為薩福克伯爵所有,伯爵因陷入經(jīng)濟困境急于出手土地,于是佃農(nóng)們紛紛買斷持有地,大農(nóng)是主要買家。到了1650年,莊園土地主要由大小自由地持有者所支配,一些大農(nóng)吵著圈地,他們抱怨說“實在厭倦了無效率的耕作方式,希望改良自己的土地”。茅舍農(nóng)等小農(nóng)擔心公地喪失造成損害,可他們沒有足夠的力量阻擋,“只得沉默、屈服”。莊園主小愛德華卻明確地反對圈地,表示“即使承受壓力也要反對圈地……與圈地者缺少共同的權益”。大農(nóng)們不退讓,裹挾小農(nóng)和雇工參與進來,威脅集體起訴領主,通過法律手段迫使領主就范。因為“他們預見圈地能使圈地者獲得財富和聲望”,鼓動整個村莊承擔訴訟費,小農(nóng)和雇工也被迫掏腰包,“因為他們受到圈地者們耳目的監(jiān)視,一旦被告上法庭,代價更大。就這樣,所有人都參與其中了”。顯然大農(nóng)們精心策劃,廣泛動員,使用了各種手段。在強大的攻勢下,年輕的領主勉強同意了。在組建的圈地委員會中,一些代表領主,一些代表村民,還指定了土地調(diào)查員,擬寫規(guī)章和條款指導圈地。土地被丈量出來并被重新分割,繼而挖溝渠,栽籬笆,圈地有序地推進。幾年后圈地基本完成,雖然曾遭到部分人的異議而被起訴,但沒有影響圈地進程,基本上是平靜的,因為“圈地并沒有摧毀卡索普的小土地所有者”。這是大農(nóng)圈地沒有導致人口減少、房屋毀壞發(fā)生的一個例證。在卡索普莊園,與圈地前相比,圈地8年之后,宅地、房屋和農(nóng)舍基本相當,保留下來的1665—1666年的壁爐稅證實了這一點。圈地沒有減少村民的數(shù)量,但貧窮居民失去了對公地和荒地的權利;另一方面,由于圈地中村民從伯爵那里買斷了他的地產(chǎn),其中不少契約租地農(nóng)因此變成了自由地持有者,買斷后的自由持有地幾近私人地產(chǎn)。

以上,我們看到了大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層圈地中的通常模式。貨幣贖買、產(chǎn)權交換和協(xié)商等,顯然是他們經(jīng)常使用的手段,由于他們的財富實力,也由于為追求更大的利潤,所以為達到圈占土地目的往往不惜一擲千金。倘若租約規(guī)定的租期未到,他們很少強行運作,大概也沒有強制行為的能力,因為他們本身也是佃戶,是稼穡田間、奔走市場的新興農(nóng)場主,至少上一兩代人還是普通佃農(nóng)甚至是一個農(nóng)奴。與領主的關系也是這樣,圈地盡量取得領主的同意,以符合法律程序。上面卡索普莊園案例中,大農(nóng)已經(jīng)完全控制了村莊局面,可以采用種種手段向領主施壓,然而他們還是在領主同意后才行動,以取得圈地的合法性。重要的是,大農(nóng)圈地是最堅定的。農(nóng)業(yè)資本主義是富裕佃農(nóng)啟動的,“圈地”是這種經(jīng)濟發(fā)展的結果,因此理應成為他們的積極選項。從這個意義上講,大農(nóng)是圈地運動的發(fā)起人,既符合歷史邏輯也是歷史事實。卡索普莊園領主幾經(jīng)勸導才同意圈地,其母對一位地產(chǎn)委托人說道:“盡管這種改善措施不能帶來多大好處,但終究是一種改善。”此話頗有幾分勉強的味道,顯然,圈地推進的市場經(jīng)濟方式并不是傳統(tǒng)領主所熟悉的,也不是他們想要的生活,他們已是高高在上的貴族,守成才是。當市場經(jīng)濟在英格蘭農(nóng)村成為不可逆轉之勢的情形下,領主不過是逼上“賊船”,不得已而為之;而富裕大農(nóng)才是圈地運動最堅定的推動者。英國學者J·惠特爾也持相似看法。I·沃勒斯坦指出,在那個時代有兩種類型的圈地,為了有效耕作而合并小塊土地的那種類型的圈地中,“約曼農(nóng)扮演了主角”。其實,大農(nóng)豈止在一種類型的圈地過程中扮演主角?在兩種經(jīng)濟和社會模式跨時代的交替中,大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層扮演主角順理成章。

4.大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層是圈地主力

大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層圈地所占比例幾何?學界雖然普遍認同大農(nóng)圈地,然而他們的圈地占多大比例卻難以得到確切的數(shù)據(jù)。翻開關于這一時期的歷史文獻,農(nóng)民圈地的史料可信手拈來,可是沒有發(fā)現(xiàn)有說服力的普遍數(shù)據(jù)。19世紀末葉問世的利達姆的《圈地末日審判》,整理并分析了1517年和1607年的圈地委員會的調(diào)查報告,認為16世紀圈地有領主圈地和大農(nóng)等其他階層的圈地,可是它給出的數(shù)據(jù)過于零碎,難以得出一個整體概念。比如在劍橋郡、格洛斯特郡等領主圈地面積所占比例較高,而另外一些地區(qū)佃農(nóng)在圈地中起到的作用較大。如在伯克郡,1485至1517年間農(nóng)民是圈地的主體,包括自由地持有農(nóng)、公簿持有農(nóng)、契約租地農(nóng)等,而莊園領主圈地僅占該郡圈地總面積的9.6%。利達姆《圈地末日審判》的另一個問題是,其數(shù)據(jù)分析范圍有較大局限性,不能覆蓋16世紀圈地的主要的時間維度。

L.A.帕克關于1485-1607年間萊斯特郡各社會階層的圈地數(shù)據(jù)值得關注。其一,在資料來源上,他參考了當年圈地調(diào)查委員會的報告但是沒有完全依賴它,帕克開辟了自己的史料來源,而且從時段上基本覆蓋了這次圈地的時間維度,即從1485至1607年。其二,帕克采取了典型取樣的方法,所選萊斯特郡位于米德蘭平原中南部,是這次圈地運動的重點區(qū)域,有一定的代表性。他將圈地分為兩個階段,第一個階段1485至1550年,總圈地面積達到13812英畝,其中有國王、世俗貴族領主圈地,還有教會領主即修道院圈地,然而沒有一般農(nóng)民的零碎圈地的統(tǒng)計,這是個疏漏,大概受到資料來源的局限。鄉(xiāng)紳圈地所占比重最高,達58.4%,考慮統(tǒng)計中身份不明者所占比例的因素,中等階層圈地達到60%左右應該沒有什么問題。參見下表:

在第二個階段即1551至1607年間,統(tǒng)計中的社會身份增加了農(nóng)民(Peasantry)和商人,去掉了國王和教會領主圈地。該時段圈地增加農(nóng)民和商人,表明圈地力量組成的新變化;去掉教會領主也是有根據(jù)的,因為這個階段修道院被強令解散,地產(chǎn)悉數(shù)拍賣。拍賣土地大部分流入了約曼、鄉(xiāng)紳手里,后者最渴望得到土地且購買力旺盛,而領主尤其教會領主進一步受到重創(chuàng)。因此在這一時段大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層圈地比例越來越高是預料之中的。不過王室領地沒有圈地的記錄似不應該,也許歸類于貴族或是受到資料來源的限制。作者承認他的資料來源受到一定限制,例如對萊斯特郡村落圈地的統(tǒng)計他只能覆蓋百分之六十七。無論如何,帕克對這一時段圈地者的成分還是提供了相對完整的數(shù)據(jù):鄉(xiāng)紳圈地占72.5%,再加上商人的,鄉(xiāng)村中間階層圈地達到79%,占據(jù)絕對優(yōu)勢,與前一階段比較大約增加了20個百分點。農(nóng)民圈地者中肯定包含一部分大農(nóng),這里還沒有計算在內(nèi),無論如何,這一階層成為圈地主力愈發(fā)明顯,是沒有疑義的。

我們還可以引證中部地區(qū)白金漢郡的相關數(shù)據(jù),進一步說明中間階層在圈地中的作用。白金漢郡相距萊斯特不遠,所圈土地大部分變?yōu)槟翀觯话阏f來領主掌控的土地規(guī)模較大,更容易轉為牧場,這里的圈地者是否多為領主呢?1517年圈地委員會的調(diào)查報告顯示,1485至1517年間,該郡領主圈地的確占據(jù)了相當大的比例,達到圈地總面積的45.6%,然而其余皆為農(nóng)民圍圈,后者才是圈地的主體,包括自由持有農(nóng)、契約租地農(nóng)(含租地農(nóng)場主)和公簿持有農(nóng),其中自由持有農(nóng)圈地最多,占該郡圈地總面積的31.0%。這樣的史例還能引證很多,也會有相反的例證,其缺陷是不能說明長時段的圈地運動。而帕克數(shù)據(jù)是長時段的(從1485至1607年),而且萊斯特地處16世紀圈地運動的重點地區(qū),足以給人們提供一個有價值的參考數(shù)據(jù),再加前面的階段性數(shù)據(jù)和一系列的個案分析,如果我們說在整個延長的16世紀(涵蓋15世紀晚期至17世紀早期),鄉(xiāng)紳和大農(nóng)等農(nóng)業(yè)資產(chǎn)階級是圈地的中堅力量,這個結論應該是可以成立的。

大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層同樣有非法圈地,損害佃農(nóng)群體利益因而受到譴責和抵抗。在德比郡的貝克威爾莊園(Bakewell),鄉(xiāng)紳約翰·夏普采用非法圈地的方式擴展保有地。1542年的米迦勒節(jié),該莊園刑事法庭(court leet)和封臣法庭推舉13名佃戶組成陪審團審理此案,陪審團認為夏普非法圈圍了兩處公共牧場,以及若干佃農(nóng)的保有地,甚至還非法圈占了另一個鄉(xiāng)紳喬治·弗農(nóng)的一部分土地。還有,夏普被指控圈圍了部分國王大道———從皮克城堡到德比郡。這些行為顯然“違反了該莊園的法律和習俗”。莊園法庭下達了拆除圈地、恢復公共牧場和國王大道的命令,夏普拒絕執(zhí)行,結果陪審員們強行推倒圍籬并重新打通國王大道。然而,夏普沒有就此放棄侵占公地,1545年,他再次被控“暴力”圈圍30英畝荒地,侵害該莊園佃農(nóng)們的公共放牧權。另一方面,佃農(nóng)們也沒有停止對夏普非法圈地的抵抗。星室法庭(Star Chamber)的一樁案例表明,一些佃農(nóng)堅稱樹籬妨礙了他們一直擁有的公共放牧權,所以搗毀他的圈地并在那里繼續(xù)放牧牲畜。大農(nóng)圈地行為遭遇暴力抵抗,也發(fā)生在白金漢郡的城鎮(zhèn)威科姆(Wycombe)。約曼大農(nóng)約翰·勞倫斯圍圈了20英畝耕地,四周樹籬挖溝,將其變?yōu)樗蝗说膶倌翀觯凑找?guī)定,一旦谷物收割以后城鎮(zhèn)居民有權在此放牧,所以約曼勞倫斯廣受詬病。領主溫莎爵士、司祭長和管家察看了現(xiàn)場,命令勞倫斯拆除圈地的圍欄。勞倫斯口頭答應,實際上繼續(xù)阻撓城鎮(zhèn)居民放牧,侵襲和驅逐放牧人、扣押進入圈地的牲畜等。結果,在市政當局鼓動下,居民們強行砍斷、燒毀圈地的樹籬,并繼續(xù)在勞倫斯的土地上放牧。可見圈地的過程是曲折的,大農(nóng)單方面圈地往往很難達到目的。

大農(nóng)圈地甚至會導致激烈沖突和人口減少。15世紀和16世紀之交的一份圈地調(diào)查報告告訴我們,在白金漢郡的博得斯頓莊園(Birdstane),一個自由持有農(nóng)圈占了400英畝土地,導致4座房屋被推倒,60人被驅逐出家園,從前需要8部耕犁的土地,現(xiàn)在完全變成了養(yǎng)羊的牧場。前面提及的倫敦商人夸爾斯圈地,使村莊人數(shù)下降了一半,因此引起一場不小的暴動。1607年,不滿農(nóng)民聚集在夸爾斯所在的考特斯巴赫莊園,該莊園一度成為萊斯特郡起義農(nóng)民的聚集點。在那里“匯集的男人、女人以及孩童的人數(shù)達到5000人”,他們推倒了一部分圈地籬笆。這些行為引起了萊斯特郡官員的關注,擔心引起更廣泛的治安問題,于是在6月6日豎起了一個絞刑架,用以警示那些舉事的人們。這個絞刑架在6月8日被憤怒的人群推翻,不過沒發(fā)生進一步的騷動。該案例表明,一些鄉(xiāng)紳、商人和大農(nóng),圈地中暴露出的貪婪和冷酷與封建領主無異,同樣遭到憤怒小農(nóng)的反抗。

四、領主憑據(jù)什么圈地?

無論如何,領主圈地甚至驅逐佃戶是圈地運動中的一個典型畫面,也是重要的史實。問題是,領主憑據(jù)什么圈地?在圈地運動中有多大比例的佃農(nóng)被驅逐,合法還是非法,圈地中暴力成分幾何?

驅逐佃戶是中世紀都很少發(fā)生的事情,為什么此時發(fā)生了?一個極其重要的歷史前提是,土地和地租已經(jīng)商業(yè)化或正在商業(yè)化,佃戶的土地權利越來越被清晰地界定而具有時效性,所以憑據(jù)契約規(guī)定的土地權利的時間節(jié)點,成為領主圈地的基本途徑。

1.契約圈地

所謂契約圈地,即領主利用土地契約的時效性圈占土地。佃農(nóng)對保有地的世襲占有,曾是中世紀的重要原則,可到中世紀晚期,佃農(nóng)與領主的依附關系解體,封建保有地性質(zhì)也隨之發(fā)生蛻變,土地不再是政治關系的紐帶,而是產(chǎn)權明確的可轉移的商品,土地權利的時效性成為土地契約的普遍規(guī)則。一旦租約期滿,地產(chǎn)主可以與佃戶商議續(xù)約,也可以讓土地回到自己手里,或出賣或轉租或圈地,全憑自己處理,不違反莊園習慣法,也不違反普通法。

值得注意的是,這里的契約是關于土地的規(guī)定,而不是人的身份的規(guī)定,就依附關系的解放而言,此時生產(chǎn)者基本都是自由人。一塊土地的歸屬和圈占,主要取決于土地的契約,而不取決于他是哪一類的佃農(nóng)。從這個意義上講,一個終身公簿持有農(nóng)與一個30年租期的契約租地農(nóng)沒有多少區(qū)別。在實際生活中,即使一個意愿保有農(nóng)也可能同時持有一塊公簿保有地,或按照契約租地條件承租直領地和荒地。在不同類型土地上,他的法律權益是不一樣的:如果他持有一塊有繼承權的公簿地,土地應該是安全的,然而這種法律保障僅僅限于這塊土地上,即他在公簿地上享有的權利不能避免他在意愿保有地上被驅逐的危險。歐洲歷史學家常常抱怨莊園檔案中佃戶身份模糊不清,原因即在于此,在這塊土地上是安全的,在那塊土地上不是安全的,被驅逐的危險來自土地的性質(zhì)而不是持有人的身份。如果一個佃農(nóng)從意愿保有地上被驅逐了,完全是因為這塊土地的性質(zhì)。

按照契約規(guī)定,意愿地任憑領主隨時收回,通常提前半年知會,一般情況下也不會發(fā)生什么沖突,托尼認為甚至沒有必要舉例來證明意愿佃農(nóng)被驅逐的可能性。1568年,在多穆爾翰莊園(Domer-ham),領主將莊園土地轉租給三位大農(nóng)場主,該案例中的意愿保有農(nóng)只得離開土地,“他們僅僅是蹲在那里,如以往那樣默默的承受著”。另一個案例發(fā)生在奈頓莊園(Knyghton),1554年,這個莊園整體出租給一位農(nóng)場主,轉租中涉及6位意愿保有農(nóng)可能被驅逐。關于是否遭遇抵抗,領主似乎胸有成竹,他說只需一句話便足夠了,他們是“他的意愿保有佃農(nóng)”(but his tenantry at wyll)。也就是說,領主隨時要回土地不成問題,不違背契約之規(guī)定。在1583至1597年,星室法庭詳細記載了領主圈占意愿佃農(nóng)土地的過程,發(fā)生在萊斯特郡西部思維普斯頓(Swepstone)莊園。領主回收意愿農(nóng)的土地沒有發(fā)生什么阻礙,不過也不是完全沒有補償。第一樁,領主托馬斯爵士接管了兩個意愿佃農(nóng)共80英畝土地,分別是威廉和阿諾德。作為補償,威廉在單身期間每年得8英鎊補貼;阿諾德被允許繼續(xù)保留他妻子的一塊土地。他妻子死后,該地被領主贖買后圈占,他得到30英鎊并購買了一塊自由保有地。第二樁,領主托馬斯分別圈占了另外三個意愿農(nóng)的土地:21英畝來自海斯,領主給予了一些土地補償。26英畝來自芬頓,僅借租給一處房舍,年租金10先令。另一處26英畝來自一位意愿佃農(nóng)西萊特,他有傷殘,沒有能力耕種這快土地,領主允許他繼續(xù)留住原來的房子,并免費占有領主的一塊圈地做口糧田。領主圍圈了上述佃農(nóng)和其他人的土地,合并為120英畝新農(nóng)場,轉租給了一個叫奧頓的農(nóng)場主。

最接近現(xiàn)代商業(yè)契約關系的土地當屬契約租地(leasehold),憑據(jù)此契約領主可適時收回并圍圈之。承租者一般是小農(nóng),也有大租地農(nóng)場主,他們與地產(chǎn)主(landowners)之間的關系已經(jīng)變成了典型的契約關系。如果說意愿保有地契約是習慣約定和商業(yè)契約混合物的話,那么契約租地則要簡單得多。土地出租的期限是明確的,租佃雙方可以通過協(xié)商確定租期或者變動租期,在規(guī)定的租期內(nèi)承租者的土地權利受到保護,一旦租約逾期,領主或地產(chǎn)主可以合法收回土地,成為領主圈地的重要契機。契約租地形式在11世紀與12世紀之交即已出現(xiàn),作為莊園習慣保有地的補充形式,一般租期較長。進入中世紀晚期后大農(nóng)場的長期租約仍然存在,一般契約租地則出現(xiàn)租期越來越短的趨勢,一些地區(qū)幾乎都是短期租戶,甚至1年租期為常見。契約租地產(chǎn)權比較明確,原租約失效后地產(chǎn)主可以續(xù)約,也可以圈地后再出租,與習慣地相比圈地中更少產(chǎn)生糾紛;另一方面,租約期滿后佃農(nóng)可以自由地離開土地,不再被強制勞動,離開后也不會被追捕。與此同時,契約農(nóng)越來越多,16世紀成為三大佃農(nóng)群體之一,到下一個世紀成為主體佃農(nóng),表明契約地與市場經(jīng)濟和圈地運動同步發(fā)展,代表了時代的方向。領主直領地和公地是契約租地的重要來源。習慣地也不斷轉化為商業(yè)性契約地,一般說來領主總是鼓勵世代承襲的保有地轉變成有限期的契約地,不斷松弛的依附關系和市場經(jīng)濟的發(fā)展也鼓勵這樣的轉變。1526年,布萊廷頓教區(qū)的領主文森特·珀爾繼承莊園后,執(zhí)意圈地,他擴張領主直領地,同時變更佃戶的土地保有制(alter the conditions of tenancy)。一份調(diào)查報告顯示,1544年該領主圍圈了租期已滿的茅舍農(nóng)保有地45英畝,在1539-1596年間,約有780英畝土地被圍圈,更改土地契約包括更改公簿農(nóng)土地保有條件,使習慣土地變?yōu)橛忻鞔_期限的契約租地,是圈地的重要手段。

領主憑據(jù)契約圈占土地,卻很難凌駕契約之上。他不能隨意更改契約,租約有效期內(nèi)尤其不能更改;他們不能無視契約規(guī)定的時間表,只能等待。1515年,在薩默塞特郡阿布洛德莊園(Ablode),領主將莊園直領地出租給了一個農(nóng)場主,租期80年。顯然這是一筆大生意,領主當然愿意立即兌現(xiàn),可是所涉土地的原租約尚未終結,直領地還在原租約的租期內(nèi),仍由一些小農(nóng)分別承租。于是領主和新承租者只能等待,一直到原租約到期,這些小農(nóng)承租權失效,才能圈占這塊直領地。這個細節(jié)特別寫進領主和農(nóng)場主的最終協(xié)議里,強調(diào)此乃農(nóng)場主承租直領地的條件之一。也就是說,小佃農(nóng)們的租期屆滿以前,領主和農(nóng)場主都不能驅逐他們,只能等待。此類例證,不勝枚舉。公簿農(nóng)是16世紀佃農(nóng)主體,他們中的大部分土地都可能成為領主合法圈地的對象。當農(nóng)奴制解體,當年維蘭成為公簿持有農(nóng),他們手里的公簿即土地契約副本,一方面確保契約規(guī)定期限內(nèi)對土地的占有受法律保護;另一方面規(guī)定他們與領主的主佃關系不是無限的,因而土地的租期也不是無限的。一部分公簿農(nóng)仍然保留了世代繼承權,但到16世紀大部分是有期限的土地,有的可三代繼承,有的終身(one life),有的數(shù)十年。一個有30年保有權的公簿農(nóng)與30年的契約租地農(nóng)幾乎沒有什么區(qū)別,何況80年、90年的契約租地也不少見。他們?nèi)员环Q為習慣佃農(nóng),然而商業(yè)原則已經(jīng)滲透其中,這是一個新舊關系混合且不斷分化的群體。但當公簿農(nóng)土地權利失效時,領主續(xù)約時公簿農(nóng)可能變?yōu)槠跫s農(nóng),這是公簿農(nóng)與契約農(nóng)數(shù)量呈明顯消長趨勢的重要原因;當公簿農(nóng)土地權利失效時,領主也可能接管并圈占那塊土地,公簿農(nóng)不得不離開。1544年,薩默塞特郡的布拉德福德莊園(Bradford)佃戶起訴領主,其中涉及他們擁有保有地的繼承權,卻被迫離開土地。領主辯稱,這些公簿地并非都有繼承權,一部分僅屬終身保有。王室上訪法庭向該莊園派出專員搜集證詞,可惜證詞多有矛盾之處,最后還是求助于莊園檔案。根據(jù)莊園檔案,結果法庭認為,一部分公簿農(nóng)確實沒有繼承權,僅屬終身保有。“早先的原始記錄支持了領主。”顯然法庭檔案是土地契約的原始記錄,決定了領主圈地是否合法。

亨廷頓郡的一樁案例支持了這一原則,領主圈地是否成立,最終取決于對佃農(nóng)土地權利的認定。1543年,一位來自雷普頓莊園(Ripton)的佃農(nóng),在王國上訪法院(Court of Request)指控莊園領主,該莊園曾是拉齊姆修道院的一部分,修道院解散后被國王授予了約翰爵士。約翰爵士被指控強行占有佃戶土地(forcible entry upon the tenancies)。約翰爵士答復道,之所以驅逐他們是因為其不正式具備公簿農(nóng)權利,他們其實是意愿佃農(nóng),正要依據(jù)國王的“侵占訴訟法令”起訴他們。為此,上訪法院查閱了自理查二世時期(1377-1399年)以來的莊園檔案,確認原告確屬意愿佃農(nóng),土地是意愿保有地,據(jù)此給出判決,被告約翰的陳述屬實,圈地成立。很明顯,圈地的依據(jù)在于契約規(guī)定的土地權利。

另一個史例同樣說明了領主驅逐佃戶的主要憑據(jù)是什么。1538年,有一封領主愛德華伯爵回復國務大臣托馬斯的信件,從中得知,愛德華伯爵驅逐了埃爾斯米爾莊園(Ellesmere)的7個佃農(nóng),因而引起佃農(nóng)的投訴。法庭不聽伯爵的辯解,堅持找到被驅逐的佃戶,仔細詢問他們保有地的權利。遺憾的是,每個佃農(nóng)的證詞都承認他們的土地“沒有公簿或者書面證明,而是在領主的‘意愿下’(at pleasure)占有那塊土地”。領主收回意愿保有地本應沒有什么爭議,可是后來的判決卻對領主不利,大概是出于對地方貴族政治斗爭的需要。作者利達姆評論說,這樣的判決結果“難以置信”,顯然是為了某種目的而“歪曲了法律”。作者表達的意思是明確的,正確判定的唯一憑據(jù)應該是土地契約。顯然,人們心目中圈地有合法和非法之區(qū)別,依據(jù)就是佃農(nóng)的土地權利。

由于商業(yè)原則的滲透,16世紀佃農(nóng)土地權利的顯著特點是,一方面土地權利更加確定,另一方面條件限定更加嚴密,尤其是加入了時間條件的限定,往往被領主圈地所利用。具體講,領主利用佃農(nóng)土地權利的時效性,續(xù)約時大幅度提高租金,迫使佃戶離開土地。莊園周圍的荒地是公共牧場,這些荒地不斷被佃農(nóng)蠶食,因此而交給領主的租金通常有別于習慣地租,實際上是一種商業(yè)地租,可以定期更新租約。北安普敦第九代伯爵就是利用更新租約的機會,圈地漁利。在萊康菲爾德莊園(Leconfield),首先分割了剩余的公地,其間“那些迎合領主心愿的佃戶優(yōu)先安排……否則其租約被轉讓別人”。下一步,更新租約,提高地租,是驅逐佃戶更重要的機會:“那些沒有能力支付高租金佃戶的財物被強行抵押,如果沒有能力贖回,他們將被驅逐。”這位伯爵不是一味的貪婪,一份書面文字中提到了窮人,“他們可以如其所愿分割一塊公地”,這是對27位茅舍農(nóng)的補償。領主利用商業(yè)租約的時效性,提高地租和驅逐佃戶是殘忍的,然而卻不是違法的。

協(xié)議圈地是契約圈地的延伸,法定的土地權利依然是協(xié)議圈地的基本依據(jù),協(xié)議圈地即領主與佃戶協(xié)商后達成圈地的一致意見并受法律保護,是領主圈地的另一個重要渠道。都鐸王朝中晚期,在政府和公共輿論壓力下,領主圈地更加小心謹慎,盡力避免暴力,協(xié)議圈地變得更加普遍。例如,1582年,在萊斯特郡的塞丁沃斯莊園(Theddingworth),領主威廉·布羅卡斯與自由持有農(nóng)們達成圈地協(xié)議,其中給予了佃農(nóng)種種補償,還允諾優(yōu)惠地租。又例如,魯本翰莊園(Lubenham)位于諾森伯蘭郡邊界,人口較多,1564年,領主布魯克爵士與自由持有農(nóng)簽下圈地協(xié)議,據(jù)此1600-1601年村莊部分土地變?yōu)槟翀霾χHΦ卣{(diào)查委員會提供的信息表明,在圈地過程中,領主毀壞了三處農(nóng)場,并將120英畝耕地轉變?yōu)槟翀觯涣硗猓保肝坏柁r(nóng)圍圈51英畝耕地并變?yōu)槟翀觯渲幸晃唤衅仗氐牡柁r(nóng)毀壞了一處農(nóng)舍,另外兩位毀壞了兩處農(nóng)場。這樣,總計171英畝的耕地被圈圍成牧場,約占村莊面積的6%。耕地圍圈的協(xié)議是這樣的,以佃農(nóng)16英畝對等領主15英畝的比例交換耕地,其中涉及部分領主直領地。此外,由于消減了公地,一些茅舍小農(nóng)被補償了大約60英畝土地,所以圈地后“他們的生活還能過下去”。對茅舍小農(nóng)的補償,表明對茅舍農(nóng)既有土地權利的承認。圈地之前,協(xié)議要在圈地委員會面前宣布。圈地過程是和平的,該村原有60戶人家,圈地沒有減少人口,1603年領取圣餐人數(shù)記錄表明了這一點。

在圈地重點地區(qū)米德蘭,都鐸時代晚期領主與佃戶協(xié)議圈地相當普遍。萊斯特郡史顯示,羅金頓(Lockington)莊園的協(xié)議表明,領主一并圍圈所有條田,再分配給佃農(nóng)個人獨自耕作。又據(jù)該郡郡史記載,亞歷山大·科夫爵士是兩個莊園(Buckminster、Sewstern)的領主,1597年,他與31個佃農(nóng)達成協(xié)議,共同圈地。又如,蒂爾頓莊園(Tilton)領主蒂戈比爵士,在16個佃農(nóng)的同意下圈地,圈地面積達1335英畝。協(xié)議圈地越來越多,在萊斯特郡,1540-1640年間至少完成了15次協(xié)議圈地,而二十年后協(xié)議圈地成為普遍方式。協(xié)議的過程也是佃戶與領主討價還價的過程,一些案例表明,佃農(nóng)包括一些小農(nóng)在內(nèi)能夠成功地維護自己的權利。在其他地區(qū)也是這樣,如牛津郡的布萊廷頓教區(qū)圈地,在1623年簽訂協(xié)議,圈地有耕地也有荒地,其中少地無地的小農(nóng)利益是考慮的要點之一。協(xié)議由三方簽訂,有領主約翰·倫瑟爾爵士,有持有土地的教士和15名佃農(nóng)。圈地總面積785.5英畝,圍圈后分配如下:478英畝歸領主,192英畝歸教區(qū)的教士,兩名佃農(nóng)分別獲得60英畝和56英畝,剩下的土地由13名佃戶分割,其中有5人所獲土地不足10英畝。

16世紀中葉以后的五十年里,協(xié)議圈地方式似乎更規(guī)范了一些。圈地協(xié)議簽訂要在一個小組的監(jiān)督下,該小組通常由5個仲裁員和2個勘測員組成,他們有義務根據(jù)“土地的數(shù)量、質(zhì)量和每個人持有土地的權利”等因素,重新分配土地。作為補償,有公共放牧權的茅舍農(nóng)和窮人,都被補償相應的耕地。在經(jīng)過一個虛構的訟案測試后,協(xié)議最終由雙方公開簽署,并在衡平法庭(Chancery)登記。因此在衡平法庭和財務署法庭(Exchequer)不難發(fā)現(xiàn)當年簽署的圈地協(xié)議書。協(xié)議方式在一定程度上減輕了佃農(nóng)的痛苦,并且為18世紀的議會圈地做出嘗試。當然,不論這里的“契約”還是“協(xié)議”并非總是公平的,也不是現(xiàn)代意義上的契約和協(xié)議。佃戶畢竟處于弱勢一方,領主利用協(xié)議形式欺負佃農(nóng)的情況時有發(fā)生,上述萊康菲爾德莊園伯爵領主在公地分割時頤指氣使。更有貪得無厭的領主利用農(nóng)民的遲鈍,用欺騙的手段簽下假協(xié)議,然后又借已簽協(xié)議的法律效力,達到驅逐佃戶的目的,牛津郡布萊廷頓教區(qū)圈地就是一樁典型案例。

2.法庭圈地(Enclosure by court)

領主憑據(jù)法庭的認定而圈地即法庭圈地。土地變革時期的土地產(chǎn)權錯綜復雜,領主和佃戶常常因圈地發(fā)生沖突,對簿公堂,通過法庭厘清雙方的土地權利,并判定領主圈地是否成立。比照前述契約圈地,實際上也是從另一個方面反證領主圈地的原則。法庭好比一把雙刃劍,領主通過法庭認定取得圈地的合法性,從而成為領主圈地的重要渠道;同時,以法定的佃農(nóng)土地權利為基礎,法庭也是抑制領主非法圈地的一道屏障。

該時期莊園組織趨向解體,莊園法庭越來越無力解決這類糾紛,意欲壓抑地方貴族勢力的國王法庭趁機介入,諸如普通法法庭、星室法庭和衡平法庭等,逐漸替代日益衰落的莊園法庭。E.B.弗里德指出,面對被領主驅逐的危險,當時的佃農(nóng)主動申請和投訴于國王法庭,是因為他們認為通過國王法庭對抗領主非法行為是有意義的,也就是說,在一個特定的時期內(nèi),國王法庭在一定程度上保護了習慣佃農(nóng)的土地權利。值得注意的是,王權逐漸介入地方事務,卻沒有簡單地向地方推行普通法,而是將各莊園慣例保留下來,并大量納入普通法當中。由于各地習慣差異頗大,普通法接納習慣法的同時,也不斷否認各地不合理的莊園慣例。例如普通法糾正了許多莊園反對公簿持有農(nóng)轉租土地的習慣,宣布轉租土地在英格蘭所有莊園都是合法的。當然,國王法庭主持仲裁領主和佃農(nóng)的土地產(chǎn)權爭端時,判案依據(jù)基本還是莊園檔案記錄即莊園習慣法。莊園法庭卷宗對佃農(nóng)土地權利的認定至關重要。

習慣法在逐漸調(diào)整,但在圈地運動中仍然具有生命力。這是發(fā)生在15世紀中葉前的一樁案例:原告是雜貨商的兩個女兒,她們的土地繼承權受到了一位名叫約翰·柯爾克的佃農(nóng)的挑戰(zhàn)———領主的管家趁原佃戶(雜貨商夫妻)去世之機收回土地,并經(jīng)領主同意將土地轉給了柯爾克。原告請愿至衡平法庭,請求承認她們對于父母的宅地和保有地的權利,強調(diào)這些不動產(chǎn)是“按莊園慣例以公簿形式保有的”(held‘by copie after custume of manoir’),“希望衡平法庭傳喚約翰·柯爾克及領主的管家,并要求后者帶上莊園法庭卷宗”。可見作為判案依據(jù),莊園習慣法至關重要。來自塞爾登協(xié)會法庭檔案的另一個案例,也證明了這個事實,時間是16世紀中葉,涉案地在圣奧爾本斯修道院。正如法律史學家A.薩文所指出,“法庭的目的不是修改慣例,而是還原慣例。法庭尋求的依據(jù)……在于莊園記錄的故紙堆中”。國王法庭辦案卻追蹤到莊園,因為只有莊園檔案保留著佃農(nóng)土地權利的原始記錄,可見土地權利是法庭判斷圈地合法性的基本依據(jù)。

國王法庭在依法甄別佃農(nóng)的土地權利、抵制領主非法圈地中有一定的作用。M.艾佛里認為,已知的資料表明,在亨利七世在位時期(1457-1509年),衡平法庭已經(jīng)開始以平等態(tài)度對待佃戶身份的原告和領主身份的被告了。衡平法庭有權力強制要求當事人出庭。這種方式比普通法法庭(Courts of Common Law)更為高效。很明顯,領主們不得不認真對待,精心準備答辯,并表示自己服從衡平法庭的判決,盡管他們可能會以律師代替自己。這是一種重要的進步。這種外顯的壓力一定會影響到領主們,影響到此后領主與自己佃戶打交道的方式。該時期保留下來的衡平法庭的案例有限,其中一個案例發(fā)生在1440年11月,蘇塞克斯郡某公簿農(nóng)夫婦控訴他們領主的惡行。這對佃農(nóng)夫婦聲稱,莊園法庭卷宗記錄可證,他們保有一間村舍和1維爾蓋特土地。但領主以無法解釋的理由拒絕他們進入這份保有地。這對夫妻認為衡平法庭可以強制傳喚領主,當場質(zhì)詢他“為什么違背自己當年的土地認定,為什么違背莊園法庭卷宗的記載”,似乎對衡平法庭據(jù)法對抗領主不無信心。法律史學者格雷(C.M.Gray)認為該案例是最有力的證據(jù)之一,表明衡平法庭承認莊園慣例,承認佃戶法定的土地權利,以此應對那些領主們。

人們可以發(fā)現(xiàn)佃戶勝訴的案例。例如,艾爾斯威克莊園(Elswick)公簿農(nóng)與莊園領主對簿公堂,爭端的核心問題是他的公簿持有地是否有繼承權,最后也是查閱了莊園法庭案卷。好在莊園檔案記錄明確,據(jù)此法庭確認該佃戶的兒子可以繼承這塊土地,領主不能收回土地圍圈。一些案例表明,即使土地已被圍圈,法庭也可能做出與領主利益不一致的裁決,改變?nèi)Φ氐募瘸墒聦崲灛伂嫛A硪粋€類似的案例發(fā)生在萊斯特郡,大約在1517年,領主威廉圈地過程中,毀壞了一些房屋,引起佃戶不滿,指控領主。法庭判決領主必須重建毀掉的房屋,并盡快付諸實施。判決實施后,法庭派專人查看現(xiàn)場,并詳細詢問當事佃戶房屋重建的情況。

王室法庭涉足保護公簿持有農(nóng)大約始于15世紀中葉以后,發(fā)生于米德爾賽克斯郡1465-1471年間的一樁案例,記載了早期的法律實踐。原告是佃農(nóng)金斯頓,來自托菲爾德·霍爾莊園(Toyfield Hall),他控告領主吉本。涉案土地為一塊宅地、一個花園和5.5英畝草地,所訴土地來自他已經(jīng)過世的父親,他理應得到繼承權。原告的土地權利主張得到了莊園佃戶陪審團的支持,而領主吉本在法庭上反復無常,前后矛盾,引起衡平法庭的不滿,“領主在與原告的對抗中處境不佳”。原檔案沒有留下完整的過程和結果,但格雷對該案例的一段分析頗值得思考:“本案中原告與被告提交的一系列的訴書表明,衡平法庭對待領主和佃戶的態(tài)度較為公允。然而,如果領主想鉆空子,他們會有很多辦法可以逃避指控,在這種情況下佃戶通過莊園慣例確認真相、謀求公正的訴求,就會變得困難重重。”

實際上也是如此。一般說來,在法庭上佃戶總是屬于弱勢一方。出自上訪法庭(TheCourt of Requests)的案例表明,在關于公簿農(nóng)土地權利的爭議中,領主攜封建制之余威,總是力圖擴大其在混合土地產(chǎn)權中的份額,侵害佃農(nóng)權益進而為圈地創(chuàng)造條件;佃戶一方則是傾力抵抗,不肯退讓。利達姆曾編輯出版了12卷塞爾登協(xié)會(Selden Society)的法庭文本,其中兩件公簿持有案例頗為典型。其中一個案例來自于亨廷頓郡的阿伯特利普頓莊園(Abbot Ripto)。1543年,佃農(nóng)指控領主以殘忍的手段奪走了部分佃戶的公簿,將習慣保有(customary tenures)換成了40年契約承租(forty-year leases)。領主辯稱,這些村民持有公簿只有20年歷史,他們其實是意愿保有農(nóng)。佃農(nóng)的土地權利仍然是爭議的核心,為此,上訪法庭派出兩位專員進入莊園查詢。可是呈現(xiàn)在羊皮紙上的證詞相互矛盾,不足以解開謎團。繼而兩位專員查詢莊園法庭文獻證據(jù),發(fā)現(xiàn)理查二世時代(1377-1399年在位)的舊卷宗成為解決案件的關鍵。法庭卷宗披露,當?shù)氐墓局瞥霈F(xiàn)在愛德華四世第21年(1481年)以后,大多數(shù)則出現(xiàn)在亨利八世第26年(1534年),據(jù)此法庭斷定原告的公簿資格授予時間甚短,不足以受到普通法保護,因此仍然認定為意愿農(nóng)。法庭的意向顯然比較苛刻,領主要求以40年契約商業(yè)出租取代習慣保有,法庭卻要按照意愿地條件收回土地。對此,英國史學家A.薩文評論說:“看上去,反而是領主在事后挽救了這些佃戶的滅頂之災。”主佃雙方妥協(xié)后,那些佃農(nóng)不得不向領主低頭,接受有年限的契約租地,領主勝訴。這意味著40年后領主可以合法地收回土地,或圈占或轉租全憑其決定。薩文在引出上述案例后指出,上訪法庭聲稱它仁慈地保護佃農(nóng)的利益,實際上“法庭對于領主利益的態(tài)度是微妙的”。顯然作者在婉轉地批評上訪法庭的公正性。國王法庭的確存在壓制貴族勢力的傾向,不過,大千世界,五彩繽紛,從來不能一概而論。

土地權利的法律規(guī)定是土地安全的基礎,為此領主可設法改變佃農(nóng)保有地條件,從而利用法律達到圈占土地的目的。倘若將有繼承權的公簿地改為終身或20年、10年保有,實際上無異于契約租地。莊園法庭卷宗所記錄的土地易主費,記錄了農(nóng)民的保有期限,也是土地權利的有效期,“這一情況為農(nóng)民的保有地(tenements)增添了一份新的、重要的法律意義”。達拉謨的教會地產(chǎn)即屬此例。該地產(chǎn)位于英格蘭與蘇格蘭交界,由于承擔軍事役務,長期享受低額習慣地租和土地繼承權等慣例。現(xiàn)在教會領主執(zhí)意把有繼承權的習慣保有制轉化為契約租佃制,為此,1548年教會威脅將土地另租他人,原佃農(nóng)必須支付相當于土地年收入9-10倍的金額才能贖回。佃農(nóng)拒絕,兩次鬧到了樞密院,1577年樞密院法庭擺出兩套方案,基本要求差不多,那就是大幅度提升土地易主費,土地繼承也附加了條件,否則領主收回土地。地租隨市場化而上漲,佃農(nóng)的土地權利增添了失效期,存在被驅逐的危險。在這一過程中,就有3戶佃農(nóng)失去土地。還有的領主在法庭上巧言令色,改變了傳統(tǒng)的易主費。當然,也有農(nóng)民在法庭上不守規(guī)矩的情況,最后得不償失:埃克塞特莊園(Exeter)的佃戶發(fā)偽誓自稱是索克曼,自由土地持有者,很快謊言被揭露,被處以30先令的罰金。

圈地運動期間政府司法機構肯定發(fā)揮了作用,不過它的有效性令人懷疑。不少案例表明,國王法庭議而不決,決而不行,例如,北安普敦郡法恩登莊園(Finedon)村民與兩代領主之間爭訟,持續(xù)了30年,仍然不了了之。自1509年領主默爾索圈占一部分公地和一條供村民們通行的田埂,并飼養(yǎng)大量兔子毀壞村民谷物,村民提出指控后,王室委員會(Royal Council)命令拆除圍籬,可領主默爾索拒絕執(zhí)行,相反還繼續(xù)擴大圈地。又,一份王室信函嚴禁抬高土地易主費,可默爾索置若罔聞,還是將易主費提高了一倍。領主默爾索還被指控過度砍伐共同體的公共林地等,為此星室法庭組成一個地方委員會強迫雙方和解,結果不但沒有解決問題還引發(fā)了更多的沖突。可見國王法庭權威性不足、缺乏執(zhí)行力度。法律渠道不暢通,也是引發(fā)暴力行為的一個重要原因。

3.強制性非法圈地(Enclosure by Compulsory)

強制性非法圈地即無視和踐踏佃農(nóng)的土地權利,憑借強權和暴力圈地,其關鍵詞是“非法”二字,完全是負面意義的行為,是圈地運動的污點。“契約圈地”“法庭圈地”和“協(xié)議圈地”一般是和平的,不排除在某些情況下會出現(xiàn)強制現(xiàn)象,不過總的看是一種經(jīng)濟行為、契約行為,通常在合法范圍內(nèi)。領主強制性非法圈地是超經(jīng)濟的強制,是野蠻的和破壞性的,激起村民的怨恨,引起社會的廣泛譴責,并為現(xiàn)代文明社會所不齒。雖然非法驅逐佃農(nóng)現(xiàn)象不是圈地運動的常態(tài),但畢竟是圈地運動的重要一幕,再現(xiàn)了中世紀領主冷酷的一面,也暴露了早期資本的失范與貪婪。

這類圈地多是對莊園公地的圈占。1509年,北安普敦郡法恩登莊園(Finedon)領主圈占部分公地和霸占一條通道的行為,肯定是非法的,所以村民控告后王室委員會下達了拆除圍籬的命令。該領主還暴力侵占一塊原屬佃農(nóng)亨利·塞爾比的林地,帶領8名武裝人員進入,因此遭到該佃戶的指控。據(jù)《維多利亞郡史·蘭開夏郡》記載,一些領主圈地幾乎就是赤裸裸地掠奪。在蘭開夏郡,格雷辛厄姆莊園(Gressingham)和托廷頓莊園(Tottington)同屬一個領主,1553-1554年,該領主強行圈占村莊的荒地,“殘忍地剝奪了佃農(nóng)們的公共放牧權”。由于不斷收到佃農(nóng)的抱怨,蘭開夏郡的副郡長任命了一個調(diào)查委員會,專事調(diào)查侵占荒地的情況。僅以蘭開夏郡為例,載入史冊的領主強行圈占公地事件,還發(fā)生在霍雷洛莊園(Horelowe)、達爾文莊園(Darwen)以及伊麗莎白時期的瑞德(Read)、沃斯頓(Worston)、當哈姆(Downham)和莫利(Mearley)莊園。此外,伍爾斯頓(Woolston)、博爾頓(Poulton)、皮克斯敦(Rixton)三個莊園的交界處,有大約500英畝的荒地和沼澤地被領主侵占,因此1564年佃農(nóng)們要求恢復這片公共牧場。稍晚一些,1601年,海頓莊園(Heyton)沼澤地也被領主強行圈占,此前曾有佃農(nóng)圍圈了部分沼澤地,現(xiàn)被領主強行拆除籬笆并驅逐了佃農(nóng)本人。

一直到16世紀末,不斷有領主強行圈占公地的情況發(fā)生。拉特蘭郡貝爾頓教區(qū)(Belton)領主強行圈占公地并變?yōu)槟翀觯l(fā)村民強烈不滿。1599年領主竟然強行圈占耕地,再次被村民控告:領主從佃農(nóng)敞田中強行圍圈了13-14雅德土地,使佃農(nóng)們無法像過去那樣有序的耕作。這些被強行奪走的土地變成領主獨占的草場,他人不能進入。該領主還鼓動其他佃農(nóng)和農(nóng)場主圍圈土地,變耕地為牧場。大面積耕地變牧場往往導致農(nóng)業(yè)人口減少,這是拉特蘭郡一些農(nóng)民參加了凱特起義的原因之一。事發(fā)前薩默賽特公爵曾試圖緩解農(nóng)民的不滿情緒,頒布了一項反圈地宣言,命令公地必須重新開放,可很少生效,所以農(nóng)民起義還是爆發(fā)了。對于此地矛盾激化的原因,拉特蘭郡史是這樣解釋的:“拉特蘭郡的公地圈占給一些小農(nóng)帶來痛苦,因為拉特蘭是一個純粹的農(nóng)業(yè)地區(qū),沒有工業(yè)城鎮(zhèn),失業(yè)的農(nóng)民無處安置。”拉特蘭和前述蘭開夏,位于英格蘭中部,皆屬圈地運動重點地區(qū),《維多利亞郡史·蘭開夏郡》證明,在這些地區(qū)領主強行侵占公地的情況并不少見。

發(fā)生在巴格拉夫莊園(Baggrave)的圈地,肯定是一樁暴力非法圈地,而且具有一定的規(guī)模,后經(jīng)佃戶起訴而終止。王室圈地委員會的成員們指出,1500年11月6日,修道院長約翰·彭尼在巴格拉夫莊園圈圍216英畝耕地,將之變成牧場,摧毀5戶住宅和2間農(nóng)舍,同時將30人趕出家園。圈地面積是整個莊園的四分之一,接下來又圈圍了莊園的剩余部分。1501年10月領主彭尼又圍圈了修道院所轄的另一個莊園柯克比馬洛里(Kirkby Mallory),毀掉3戶農(nóng)宅,圈圍了180英畝耕地并變?yōu)槟翀觯保溉吮或屩穑祻埨绫粭壷谩#玻衬旰螅薜涝洪L非法圈地的行徑遭到佃戶們起訴,最后修道院長被迫拆除圍籬,復耕180英畝土地,并修復毀壞的3戶住宅。法庭檔案沒有具體說明領主侵犯佃農(nóng)合法權益的具體過程,然而領主敗訴并被迫拆除圈地圍籬的判決足以證明領主屬非法圈地,而且有明顯的暴力行為。法庭卷宗中常常有領主敗訴因而中止圈地的記錄,表明領主非法圈地并非總能得逞。

一些案例表明,領主非法圈地時雇用一些不良分子暴力威脅,還使用一些欺騙手段。16世紀中葉,蘇塞克斯郡,領主J.帕默從國王那里購得埃克萊斯登莊園(Ecclesden),進入后就強占了村民的一個公共牧場。繼而把莊園一塊公地變?yōu)樗郊音~塘。下一步則圍圈佃戶耕地,領主帕默以土地置換為名簽下合同,實為掠奪良田。他驅趕一部分公簿農(nóng)離開原持有地,強迫他們接受貧瘠土地,不僅面積小了,而且沒什么價值,佃農(nóng)的房屋也被強占。失去土地的農(nóng)民沒有獲得任何補償,淪為赤貧,不得不離開。一些大膽些的佃農(nóng)拒絕服從,領主就雇傭了一些惡人手持棍棒,闖入佃戶家里脅迫他們離開,帕默無恥地喊道:“你們知道國王已經(jīng)拆毀了修道院嗎?時候到了,現(xiàn)在該是我們這些紳士拆毀你們這些出身低賤的人的房屋了!”很明顯,領主仗勢欺人,非法驅逐佃戶。無恥的是,領主利用那個欺騙性的遷徙協(xié)議,致使佃戶們的控告不能成立。1545年,佃戶們起訴到星室法庭,領主不否認他們是公簿農(nóng),并享有土地的安全,之所以驅逐他們是因其撕毀合同的違約行為。所謂“合同”就是前述欺騙性的土地置換協(xié)議,可領主就是憑這個假合同使佃戶敗訴。好在原告可以在不同法庭起訴,后來一個佃戶就該事件又在上訪法庭起訴領主,竟得勝訴。最終處理結果不得而知,然而領主非法圈地的事實以及佃農(nóng)抵抗是沒有疑義的。無獨有偶,在萊斯特郡,諾克斯辛頓莊園(Knossington),1611年一個佃農(nóng)控告領主圈占他的耕地,也是使用置換土地的欺騙手段,待他發(fā)現(xiàn)受騙時,該領主就雇來一些品行不端者阻止他重返原來的土地。非法圈地顯然受到法律制約,領主就采用欺騙手段制造假合同,外加暴力威脅,損人自肥。

其實領主非法圈地早已有之,早在15世紀末葉衡平法庭就有這樣的案例記錄。案例之一發(fā)生在1486-1493年間,原告是一位公簿農(nóng),其土地保有權受到莊園領主的侵害———他遭到了領主的驅逐。原告為終身公簿農(nóng)。他繳納了土地易主費,并在此后按時繳納地租;他還投入了一些費用改善土地,結果還是被驅逐。第二個案例申訴至衡平法庭,是在1500-1501年間,原告是一位寡婦,遭到了領主的非法驅逐。她和丈夫曾經(jīng)聯(lián)合保有(joint tenure)一塊土地,保有期限為夫妻二人終身(for their lives),也曾向領主支付了易主費10英鎊。丈夫過世后,這位寡婦卻遭到領主驅逐,她強調(diào)這是“違背領主授地規(guī)則(‘contrary to his own grant’)”,因為按照聯(lián)合保有的原則,妻子自動繼承亡夫土地。第三個案例的情況與第一個案例類似。原告也是一位被驅逐的終身公簿農(nóng),也依規(guī)支付了5英鎊土地易主費。原告在訴訟書中強調(diào)他的土地權利被侵害,曾多次向領主申請至少退還一部分易主費和改善土地的投入費,然而一點補償也沒有得到就被驅逐了。

本部分以上案例都屬于領主非法圈地,也就是說,領主違反甚至踐踏佃戶的土地權利,非法驅逐佃戶。強制行為未必非法,契約圈地、法庭圈地以至協(xié)議圈地都可能伴隨對違約方的強制行為,但是與非法暴力圈地有本質(zhì)性區(qū)別,不容混淆。令人遺憾的是,不少中外學者引證的圈地史料僅擺出圈地造成的破壞情況并加以痛斥,沒有做雙方土地權利的條件分析,也沒有做合法或非法的判斷,這樣的論作不勝枚舉。一些原始文獻本身也是殘缺的,在當年反對圈地的慷慨激昂的小冊子里,在都鐸政府關于圈地的調(diào)查報告中,以及保留下來的法庭卷宗和郡史中的記載,可以看到驅逐佃農(nóng)、破壞農(nóng)舍的數(shù)字,可以看到破壞性的圈地案例,卻沒有相關的土地權利分析和緣由介紹,懵懂懂令人無從置喙。資料殘缺可能限制了作者進一步的分析,然而它事關圈地的基本價值判斷,因此以土地權利為基礎的合法性問題是不可回避的。

以上,僅就我們掌握的資料看,領主圈地以合法圈地為主,契約圈地、法庭圈地以及協(xié)議圈地是通常的方式。領主非法暴力圈地確實存在,不過不是其圈地的主要方式。暴力圈地是圈地運動的污點,卻不是圈地運動的標識,事實上這種暴力行為一直受到抵制和批評,并最終被圈地運動本身所拋棄,下一階段的圈地完全走上議會圈地的法治化軌道。主流英國歷史學家卡特勒(W.H.R.Curtler)認為,實際上16世紀“以圈地為目的的非法驅逐很少見”。萊斯特郡是圈地重點地區(qū)之一,該郡郡史指出,“暴力圈地所占比例很小”,更多的是協(xié)議圈地,而且后者是發(fā)展趨勢,16世紀中葉以后,“領主與佃戶之間的協(xié)議圈地越來越普遍”,以后的議會圈地的模式不是偶然的。

最后對圈地領主的概念做一簡單說明。圈地的領主不是一個靜止的概念,也就是說他們中相當一部分人已經(jīng)不是原來意義上的封建領主。如帕克指出的那樣:“大多數(shù)圈地的莊園領主,其實是……新興起的約曼和商人,他們從土地市場購置土地后成為鄉(xiāng)紳,進而成為莊園領主。”所以當治安法官提交圈地者名單給調(diào)查委員會時,所謂的鄉(xiāng)紳或莊園領主名單中,“隱藏了這樣一個事實:不久之前他們還身處一個不顯著的階層”。一些出現(xiàn)在圈地調(diào)查報告中的圈地者其實出身低微,甚至大多如此,例如萊斯特郡圈地報告提到的45個莊園領主,只有11人來自一直擁有莊園的家族,其余的都是圈地調(diào)查前70年間獲得莊園的新領主。在實際生活中,鄉(xiāng)紳和領主確有交叉。這里再次印證了“大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層”在圈地運動中的能動作用。這個新興階層有極大的張力,它是一支相對獨立的力量,第三等級就是他們在議會的代表;在實際生活中又與莊園領主有一定的交叉和交融。

五、佃農(nóng)對非法圈地的抵抗

1.佃農(nóng)土地權利是難以逾越的屏障

對抗領主等非法圈地的基本力量,是農(nóng)民既有的土地權利。載于莊園法庭卷宗里的佃農(nóng)土地權利,是受法律保護并被各類法庭所承認的,是審理圈地糾紛案件中的判案依據(jù)。說到底,土地的歸屬,圈地是否成立,不是領主的強權和愿望所能左右的,也不是政府的規(guī)定,而是千萬農(nóng)民實際擁有的權利,深深根植于社會生活中,有著極其廣泛的社會共識,因此各類佃農(nóng)的土地權利是抑制領主非法圈地難以逾越的屏障。

持有土地的權利不一樣,圈地中的際遇也就不同。16世紀英格蘭農(nóng)民主要分為自由持有農(nóng)、公簿持有農(nóng)和契約租地農(nóng)。自由持有地最為安全,田主去世后土地由其后人繼承,繼承人可以永遠持有土地。自由地持有農(nóng)的權利幾乎無懈可擊,實際上與小地產(chǎn)主(landowner)沒有多少區(qū)別,領主奈何不了他們。圈地運動中,時有自由持有農(nóng)抱怨剝奪了他們的公共放牧權,也有一些關于他們和圈地領主之間的訴訟,但總的來看他們沒有遭受多少痛苦,人數(shù)也沒有明顯的變化,事實上,16世紀恰是自由地持有者發(fā)展的時期。其次較少發(fā)生土地產(chǎn)權爭端的是契約租地,它們本身就是游離于傳統(tǒng)莊園經(jīng)濟之外的土地,主佃關系分明,租期明確,商業(yè)性特征越來越鮮明。承租者的權利受到法律保護,所以土地出租期內(nèi)不得圈地,不論地產(chǎn)主還是領主都不能,只能等待出租期限屆滿,土地恢復原狀后才能重新處置。16世紀30年代國王法院再次下達“租期內(nèi)不可驅逐承租人令狀”(quare ejecit infraterminum),以保障承租人的權利。前述許多例證已證明在租期內(nèi)領主不能收回租地,也不能圍圈,只能等待,否則即為非法圈地。這部分土地16世紀還被納入普通法商業(yè)契約的保護范疇。一些租地農(nóng)是大租地農(nóng)場主,長期承租并對土地有較大的投入,實際上是有一定社會地位的農(nóng)業(yè)資本家。當然,租約到期后他們同樣須按契約交還土地,除非領主同意續(xù)約,或經(jīng)領主同意后買斷土地。契約租地的權利時效性最為典型,適逢市場經(jīng)濟發(fā)展時期,該類型土地擴張最快,經(jīng)過16世紀的百年發(fā)展竟由少數(shù)變成多數(shù)。

公簿持有農(nóng)是16世紀佃農(nóng)的主體,他們的土地產(chǎn)權最為復雜,發(fā)生爭端的可能性最大,翻開這一時期的各類法庭案卷,大部分涉訟土地案件是公簿農(nóng)的。有繼承權的公簿地與自由持有地實際上相當接近,一旦陪審團的證詞證明了這樣的土地性質(zhì),或者這樣的土地性質(zhì)記載于莊園檔案,他們在法庭訴訟中似乎更安全,一般說來領主敗訴無疑。不過該時期多數(shù)公簿地持有權是有時效的,雖然他們?nèi)员环Q為習慣佃農(nóng),然而商業(yè)原則已經(jīng)滲透其中。16世紀早期,農(nóng)場租期一般較長,通常是10年,有時長達60年,甚至是99年。但16世紀40年代以后,租期變短。在東部,租期主要為7年、14年和21年,每七年更新一次租約。在西部,租約以一代、兩代或者三代為期限,通常為三代,并且在每一位佃農(nóng)去世以后更新租約。在米德蘭地區(qū)和北部,租約憑借合同(indenture),多為21年或三代。如果土地到期后不能達成新的協(xié)議,土地持有權可能發(fā)生變化。不過在租約規(guī)定的時間里不可驅逐,而且公簿農(nóng)自從15世紀中葉就開始受到普通法保護。王室各類法庭都受理公簿持有農(nóng)的申訴,不少公簿農(nóng)憑據(jù)既有的土地權利有力抵制了領主的非法侵權。上述圈地案件的闡述中多有涉及,此不贅述。顯然,土地權利是佃農(nóng)抵抗領主非法圈地的基本手段,反過來,土地權利薄弱環(huán)節(jié)或者土地權利失效期內(nèi),就會產(chǎn)生敗訴或被驅逐的可能。從基本層面上講,圈地不是踐踏土地權利,恰恰是明晰和確定土地權利。所以經(jīng)濟史學家艾倫指出,只有在土地習慣保有權不安全的情況下才會出現(xiàn)驅逐式的圈地。

公地即荒地、林地和沼澤等,雖然名義上屬于領主,實際上每個村民都有放牧和使用的權利,而且世世代代都在使用。它的共用性最強,土地產(chǎn)權最為模糊,也是最容易受到領主侵權的土地。1528至1530年間,蘭開夏郡的許多土地糾紛,皆因領主侵害公地而被農(nóng)民告上法庭。捍衛(wèi)習慣權利是佃農(nóng)反抗斗爭的一面旗幟,他們反復申明幾個世紀以來他們在公地上一直具有放牧權和利用公地其他資源的權利。一些案例的判決不甚明了,一些案例顯示佃農(nóng)的抗爭是有效的。威斯敏斯特法庭當年審理的圈地案例,描述了不再溫順的農(nóng)民,即使被迫離開村莊,他們也“并不屈服,不僅帶著眼淚和悲憤,而且舉起‘古老習慣’予以抵抗”。有時他們的一些抵抗具有暴力傾向,《維多利亞郡史·萊斯特郡》作者評論說,1549年反圈地農(nóng)民騷亂不是偶然的。下面案例記載了村民與兩代領主的斗爭,有法庭抗爭,也有暴力對抗,時間長達三十多年。16世紀初,北安普敦郡法恩登莊園(Finedon)村民起訴領主默爾索非法圈占公地。可是領主兩次抗拒拆除圍籬的法庭命令。1529年,佃農(nóng)們不堪忍受,聚集起來,暴力劈碎了圍圈地大門和門柱。接著又聚集了60位村民,將樹籬連根刨除。這次騷亂持續(xù)8天,“鳴鐘、嚎叫、喧鬧和暴力”。領主并不罷休,竟然扣押村民的牲畜;村民則闖入公地水塘,奪回牲畜,并將其趕入領主的牧場,啃光那里的青草。當領主欲驅趕牲畜到13英里遠的另一個畜欄時,村民們獲王室令狀,再次解救了牲畜。為指控領主,村民們籌集20英鎊訴訟費,可見參與者不都是窮人。訴訟幾經(jīng)反復,星室法庭、衡平法庭(the Court of Chancery)等先后干預,都不能結束這場既有法庭也有暴力的爭端。而發(fā)生在園赫斯本茲·博斯沃斯(Husbands Bosworth)莊園的案例,村民則贏得勝訴,雖然領主圈占公地達數(shù)十年之久,但村民團結一致,不屈不撓,終于迫使領主拆除圍籬,恢復了村民的公共放牧權。佃農(nóng)群體堅持公共放牧權,抵抗領主非法圈地的斗爭既是頑強的,也是有效的。都鐸王朝圈地晚期,協(xié)議圈地特別是公地協(xié)議圈地越來越多,相關村民都從公地消失中得到補償,從一定意義上講是佃農(nóng)群體抗爭的結果。佃農(nóng)土地權利是對抗領主非法圈地的有力屏障,不僅受到法律保護,也受到整個社會輿論的支持,因為他們的法律根植于社會。

2.貧困小農(nóng)的暴力反抗

圈地運動是一場土地產(chǎn)權變革,也是一場土地產(chǎn)權的再分配。如果說“大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層”是圈地運動最大的獲益者,那么一部分貧窮的少地小農(nóng)則是最大的受害者。條田的圈占產(chǎn)生一部分無地、少地的佃農(nóng),他們和原來的茅舍農(nóng)一起,對公地的依賴程度更深了,所以當公地也被圈占的時候,小土地持有者和茅舍農(nóng)反對的態(tài)度最堅決,有的抵抗直接訴諸暴力。例如,1593年領主R.布里爾頓爵士排干了多哥莫爾(Dogmoor)沼澤地并圈占,引發(fā)了當?shù)匦∞r(nóng)暴力抵抗,長期不能平息。在奧斯維斯(Oswestry)莊園,大規(guī)模圍圈荒地同樣遭到一些小農(nóng)頑固阻撓。1535年6月,坎伯蘭伯爵圍圈了津格爾斯威克(Giggleswick)莊園的公地,大約400人集結起來拆毀圈地的圍籬,7月初暴力波及相鄰的克雷文(Craven)地區(qū)。最后,82人被起訴,其中40人是伯爵的佃農(nóng),18人被監(jiān)禁。

貧窮小農(nóng)是反圈地暴力的基本人群,有時領頭人卻不是他們。一樁典型的反圈地暴力事件起于牛津的漢普頓蓋伊莊園(Hampton Gay),該莊園7人交納協(xié)助金,可見是個貧窮的村莊。領主巴里父輩做羊毛生意致富,他本人繼承莊園后就推動了圈地,卻引起1596年的一場騷亂。騷亂發(fā)起人是鄰近莊園的巴塞洛繆·斯蒂爾,而磨坊主理查德·布拉德肖游走于周圍村莊,散布對圈地的不滿。響應者大約有幾十人,他們拿著長矛和劍,聚集在布萊廷頓的因思落山地(EnslowHill),暴力的目標是毀壞圈地的圍欄并攻擊圈地者,還計劃去倫敦,爭取那里學徒工人的支持。騷亂中,上述領主文森特·巴里及其女兒一并被殺害。官方采取行動對抗騷亂者。地方官斯芒德斯事先曾提醒過領主巴里。在被拘留者中,五個漢普頓蓋伊莊園人被遣送倫敦,一人被處以絞刑。值得注意的是,當有人問詢政府如何看待此事時,該地方官不是一味地斥責騷亂農(nóng)民,而是考慮政府應該做什么,他說:“政府應當控制圈地……讓窮人能夠生存下來。”毫無疑問,這場騷亂影響到了議會,有助于推動1597年耕作法令通過,其中包括一些圍圈牧場復耕的條例。

最有影響的當屬1549年羅伯特·凱特領導的反圈地運動,這是繼瓦特·泰勒起義后英國境內(nèi)最大規(guī)模的一次農(nóng)民起義,曾聚集起向國王請愿的上萬名城鄉(xiāng)居民,兩度攻占了諾福克首府諾里奇市,持續(xù)4個月之久。他們?nèi)尉芙^政府的大赦,最后被政府的軍隊鎮(zhèn)壓,上千人在激戰(zhàn)中被殺。凱特在倫敦受審,絞死在諾里奇城堡。這次起義的范圍有限,然而其影響卻遠遠超出諾福克,不斷有相關研究成果問世。據(jù)研究,凱特是個富裕的約曼,擁有土地,兼做皮匠,一個偶然事件使他參加了當?shù)卦旆崔r(nóng)民的隊伍,并成為領袖。凱特與同村鄉(xiāng)紳弗勞爾迪有怨,后者圈占公地的籬笆被搗毀,以為凱特兄弟二人所為,于是花40便士打發(fā)雇工推倒凱特圈占公地的樹籬。結果,這些人非但沒有去推到樹籬,反而在凱特的勸導下倒向了凱特一邊。凱特道高一籌,在報復那個鄉(xiāng)紳前,先拆毀了自家的圈地樹籬,表示同情窮人,反對非法侵占公共牧場,從而贏得了大家的歡迎和信任,紛紛加入義軍。凱特鼓勵大家用生命保衛(wèi)村莊公地,許諾起義者過上好日子。不可否認,歷史事件的發(fā)生有著一定的偶然因素,但從基本層面講,凱特起義反映了當時社會沖突的程度,否則怎么會振臂一呼,從者上萬!16世紀中葉,英格蘭土地改革正處于痛苦的膠著狀態(tài),凱特起義絕不是孤立的,據(jù)愛德華六世時期的文獻記載,該起義擴散到11個郡,包括與之相鄰的拉特蘭郡,從亨廷頓伯爵1549年9月12日的信件中可以感知當時反抗的氣氛,抗議人群“遍布拉特蘭各地”。凱特領導的造反是動蕩社會表象的一部分,偶發(fā)事件不過導火索而已。據(jù)統(tǒng)計,1548—1549年發(fā)生過的小造反、小騷亂,全國大約有幾十起之多,甚至一些城市也發(fā)生了反對公地圍圈的騷亂。

16世紀末牛津郡再次爆發(fā)反圈地起義,一部分小農(nóng)的貧困是重要原因。1596年冬天,牛津郡武裝起義者計劃攻擊領主,搶劫糧食,拆毀圈地圍欄,未料消息泄露致使起義流產(chǎn),首領被捕。經(jīng)審問,起義者希望通過拆除圈地圍欄來降低糧價。一些農(nóng)民生計陷于困境,引起社會上層人士的憂慮,盡管領主諾里斯武器和馬匹皆被劫掠,可是他還是請求議會對牛津郡西部的圈地加以制止。據(jù)《牛津郡郡史》記載,不少城鎮(zhèn)充滿窮人和抱怨情緒,一些人曾計劃到倫敦游說,尋求更多的支持者,領頭人是一個名字叫斯蒂爾的木匠。1607年,萊斯特郡起事,這是最后一次小農(nóng)反圈地暴動。男女老少五千人聚集在萊斯特的考特斯巴赫教區(qū),圍圈的公地被暴力搗毀并重新開放。這次起義的一個結果是,政府成立了圈地調(diào)查委員會,加強了對非法圈地的監(jiān)控。顯然,小農(nóng)的暴力抵抗直接抑制或威懾了領主非法圈地。

總的看,反對非法圈占公地的重要力量來自貧窮小農(nóng),少地甚至無地的小農(nóng)對公共牧場的依賴程度最深,又得不到合理的補償,成為這場農(nóng)業(yè)變革被犧牲的群體。這部分小農(nóng)成為暴動和各種騷亂事件的主要參與者。反圈地暴動一般具有規(guī)模小、地區(qū)性強等特點,凱特起義留下29條請愿主張,從中可窺視這部分農(nóng)民的基本訴求。他們祭出保衛(wèi)公地和習慣權利的旗幟,頗為悲情。同時揮出“平等”之劍,指向領主鄉(xiāng)紳,特別指向一下子冒出來的富人,例如主張年收入40英鎊者,一律不得在公地放牧;“平等”之劍也直接指向市場,例如反對土地和地租價格隨行就市,反對自由購買和出租土地。從道義上講,作為村莊共同體的一員,他們現(xiàn)在一下子失去了世世代代享有的公共放牧權,沒有得到補償或沒有足夠的補償,反抗是合理合法的,是正義的,所以獲得人們的廣泛同情;但其經(jīng)濟主張顯然是要退回中世紀莊園經(jīng)濟,是烏托邦理想,倘若這樣的主張成立,無疑會剪斷新興市場經(jīng)濟起飛的翅膀。

六、圈地規(guī)模、人口流失等問題評估

最后,我們簡要回答一下16世紀圈地運動規(guī)模、圈地造成的農(nóng)業(yè)人口流失以及耕地變牧場的比例等問題。

1.多大比例的可耕地被圈占?

關于16世紀英格蘭圈地規(guī)模,是一個頗有爭議的話題。隨著早期關于圈地作品的聲名遠播,形成了根深蒂固的“圈地印象”,即使不是“把每寸土地都圍起來做牧場”,圍圈了大部分土地應該沒有什么疑義。可是根據(jù)都鐸政府的圈地報告,以及19世紀末葉以來的研究成果,認為這樣的結論有悖于歷史事實,以往的圈地規(guī)模被夸大了。

圈地規(guī)模問題研究的主要資料,來源于都鐸政府的幾次圈地調(diào)查報告,即1517年、1548年、1566年以及1607年實施并發(fā)布的調(diào)查報告,其中1517年、1607年的調(diào)查報告相對完整,被人們普遍使用。1548年和1566年圈地調(diào)查報告只留下一些零星的記錄,而且僅涉足兩三個郡,利用價值有限,后來人們很少提起。1517年的調(diào)查報告尚好,1607年的調(diào)查報告雖然也有不少缺項,好在能夠基本反映中部地區(qū)即圈地重點區(qū)域的情況,這是1517年和1607年圈地調(diào)查報告被人們反復引證的原因。

正是以這兩個調(diào)查報告為依據(jù),19世紀末葉英國歷史學家利達姆出版了《圈地末日審判》一書,開啟了圈地運動專業(yè)性研究的先河。不久,美國歷史學家蓋伊(EdwinF.Gay)根據(jù)都鐸圈地調(diào)查報告連續(xù)發(fā)表關于圈地的長篇論文,推算出整個圈地面積的比重,從而刷新了人們的“圈地印象”。可惜這一研究成果20世紀80年代才介紹到中國學界,時隔70年之久。蓋伊的結論是:從1455到1607年間,就所調(diào)查的24個郡而言,共圈地516673英畝,占24個郡總面積的2.76%。

蓋伊提供的數(shù)據(jù)表明,圈地的規(guī)模不大,顯然大大出乎人們對圈地運動的一般印象,為此蓋伊解釋說:“圈地運動是漸進的,是斷斷續(xù)續(xù)的。它絕沒有那么普遍,也不是通常所描述的那么具有破壞性。”他認為,圈占公地刺激了一些地區(qū)的騷亂,不過其影響也不是那么激烈而廣泛。圈地逐漸推行,它引起的貧困和抱怨也是逐漸聚集起來的,主要在圈地核心區(qū)即英格蘭中部諸郡。他總結說:“我們的數(shù)據(jù),盡管存在不足,但它提醒人們不能夸大圈地的實際范圍。”應該說,蓋伊的結論代表了一些學者關于圈地運動規(guī)模和實際狀況的反思。由于涉及時段過長,原始數(shù)據(jù)不完備,存在一定的風險,但畢竟是以當時政府的統(tǒng)計報告為基礎推出的,無論如何比16世紀小冊子的情緒性的描述可靠。此外,蓋伊強調(diào)各地區(qū)的圈地程度差異明顯,繼利達姆之后,蓋伊再次用數(shù)據(jù)表明圈地主要集中在米德蘭地區(qū)。中部地區(qū)圈地比例最高是B組(含萊斯特郡、北安普頓郡、拉特蘭郡和沃里克郡),圈地比重達8.94%;C組也高達8.45%。中部地區(qū)以外的圈地比例都沒有超過2%,圈地規(guī)模最小的北部和南部地區(qū)不過0.5%左右。需要說明的是,蓋伊估計的圈地比例,不是占可耕地的百分比,而是占圈地所在郡總面積的百分比(total land area of county)。

20世紀初,蓋伊的數(shù)據(jù)沖擊了學界的傳統(tǒng)認知,得到了不同時代學者的呼應,也受到了人們的批評,尤其對蓋伊的圈地比重,即“圈地面積”與“圈地的郡總面積”之比的方法,人們普遍不予認同。“圈地所在的郡總面積只是一個抽象的空間概念,除對地理學家以外都意義甚微”,真正重要的是圈地面積占可耕地面積的比重。這里的可耕地包括莊稼地條田,也包括草地牧場和有待開發(fā)的荒地和林地,即傳統(tǒng)的敞田。馬丁(John E.Martin)也指出,圈地運動影響的真實表達是圈地面積與可耕地面積之比,而不是與圈地所在郡的總面積或英格蘭總面積之比。按照修正后的概念即圈地面積與可耕地面積之比,并依據(jù)馬丁關于可耕地面積為郡面積的60%的估計,蓋伊估算的2.76%的圈地比重實際上是4.6%。不過人們的批評不止于此,一些學者認為,即使修正以后,蓋伊的圈地比重仍然過低。較早的批評者是托尼,他認為蓋伊圈地面積的評估有缺陷,他沒有將當時地方圈地委員會漏報、瞞報的因素考慮在內(nèi),因為那些圈地調(diào)查委員有時從當?shù)赝恋厮姓咧刑暨x,而且委員會的調(diào)查活動往往處于領主的監(jiān)視之下。托尼提出質(zhì)疑,卻沒有拿出自己的系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

圍繞蓋伊的圈地數(shù)據(jù),不斷有新見解和新成果發(fā)表。同時代的學者阿瑟·H·約翰遜(Arthur H.Johnson)基本贊同蓋伊的結論,同時給予了一些修正,他認為歷次圈地調(diào)查的數(shù)據(jù)可能都低于實際情況,所以1455-1607年圈地不止蓋伊統(tǒng)計的數(shù)據(jù)。1517年圈地調(diào)查委員會忽略了很多圈地,例如將一些圈地當作“有益”圈地———經(jīng)村莊共同體協(xié)商不產(chǎn)生破壞性的圈地———所以不計算在內(nèi)。此外,圈地可能被瞞報。海爾斯是1607年調(diào)查委員會成員之一,他很認真地記載了他們在調(diào)查圈地時遇到頑強抵抗、獲得資料相當困難的情況。一些圈地者迫使其佃戶在法庭前發(fā)誓,否定圈地的事實;一些窮人出庭受到威脅。調(diào)查委員們也經(jīng)常被欺騙。約翰遜估計實際圈地面積不止蓋伊統(tǒng)計的516673英畝,而是744000英畝,占圈地的郡總面積的3.6%,按照馬丁修正后的圈地比例相當于6%,比蓋伊提高了近1.5個百分點。20世紀80年代初,英國學者沃迪(J.Wordie)發(fā)表《英格蘭圈地進程1500-1914年》一文,作者得出16世紀共圈地643469英畝,這個數(shù)據(jù)介于蓋伊和約翰遜之間,與他們這個時期的圈地估算比較接近,也是比較低的。不過他將16世紀以前圈地規(guī)模估算的較高———1500年時圈地比例已經(jīng)達到45%,到1600年圈地已接近全國可耕地的一半,他說“這是個粗略的估計”,但證實了當時歷史課本中的觀點,即英格蘭大部分可耕地仍處于條田狀態(tài),他還列出數(shù)百年圈地年表。顯然沃迪的圈地比例估算方式比較疏闊,跳躍性也大,權作參考。如此看來,關于都鐸時代圈地規(guī)模的分析還存在較明顯的分歧,我們期待著史料的深度挖掘,也期待著更科學的統(tǒng)計方法,使圈地的總體數(shù)據(jù)評估有進一步的改善。

在現(xiàn)有資料的基礎上,人們是否可以先在區(qū)域性圈地規(guī)模研究上有所突破,從而改善總體評估?在圈地核心區(qū)域米德蘭研究方面已有學者做出嘗試,新西蘭歷史學家J.馬丁是其中一位。他首先按照一般耕地面積占郡總面積的60%,推算出可耕地總面積,然后分兩步調(diào)整蓋伊的圈地數(shù)據(jù),先補充了蓋伊統(tǒng)計中遺漏的1518-1577年間的圈地面積;而后補足了圈地調(diào)查委員會忽略的圈地面積。最后得出結論:到17世紀初葉,米德蘭地區(qū)圈地面積占可耕地面積的21.1%,即五分之一的土地脫離了敞田制。

馬丁的米德蘭圈地比例數(shù)據(jù)值得參考。馬丁的研究補充和調(diào)整了蓋伊的數(shù)據(jù),不過沒有完全擺脫蓋伊的數(shù)據(jù),他的研究還是在蓋伊研究的基礎上推進的。他改善了蓋伊的數(shù)據(jù),然而很難說完全避免了蓋伊研究的冒險成分。倘若仍然聚焦圈地核心區(qū)域米德蘭,能否采用更實證的研究方法,得到都鐸時期區(qū)域性圈地的百分比呢,或者說是從另一個渠道來驗證馬丁區(qū)域性的圈地數(shù)據(jù)呢?

還好,牛津大學帕克的圈地研究成果為我們實現(xiàn)上述設想提供了一定的可能。帕克(L.A.Parker)專門從事萊斯特郡圈地研究,后者是圈地核心區(qū)域米德蘭的一部分。帕克的研究不是重新解釋都鐸政府的圈地報告,而是完全依據(jù)萊斯特郡的史料,獨立于蓋伊的數(shù)據(jù),也獨立于都鐸政府的圈地報告得出自己的認識,因此更具地區(qū)性也更具實證性。舍去帕克繁復、翔實的史實考證和推論,其最后提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)是:1485-1607年期間,在整個萊斯特郡的370個村莊中,大約三分之一的土地即118個村莊受到圈地運動影響明顯,而118個村莊中圈地程度也不一樣,其中大約三分之一村莊的土地被完全圈圍。帕克的數(shù)據(jù)和解釋都相當有分量,可惜他止步于此,沒有對所涉獵的118村莊作出整體判斷,大概志不在此。筆者認為,可以沿著帕克給定的數(shù)據(jù)向前推半步,就可以對118個村莊圈地得出基本概念,應該沒有任何風險:已知118個村莊中有1/3村莊被完全圈圍的事實,假設余下的村莊圈地面積為零,那么可以說118村莊的圈地比例不低于33%。況且,余下村莊的圈地不是零,正如帕克告訴我們的,有文獻證明余下村莊也有不同規(guī)模的圈地,“一些村莊在16世紀內(nèi)經(jīng)歷了2或3次局部圈地”,因此,按照極為保守的態(tài)度我們也完全有把握地推定,這118個村莊的圈地比例肯定高于33%。萊斯特郡1/3村莊的圈地比例高于33%,那么,另外2/3村莊土地的圈地情況呢?

值得慶幸的是,關于這一時期整個萊斯特郡圈地規(guī)模,我們在《維多利亞郡史·萊斯特郡》發(fā)現(xiàn)了一個頗有根據(jù)的總體估計,可與帕克的研究互為補充和印證。那時還沒有關于圈地的議會法令記錄,所以總體評估的依據(jù)是所能搜集到的法庭檔案、手稿等原始文獻、統(tǒng)計報告和公認的研究成果。據(jù)此,《維多利亞郡史·萊斯特郡》逐條記下了每個村子圈地啟動和完成的時間,并注明資料來源,共246個村莊,即覆蓋了該郡村莊的近70%,是帕克數(shù)據(jù)來源的兩倍以上。我們在《維多利亞郡史·萊斯特郡》附錄上發(fā)現(xiàn),以“萊斯特郡圈地(非議會法令記錄)”為題,列出了長達整整6頁的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及其文獻來源。作者最后的結論是:

基于現(xiàn)有的證據(jù),至1607年,估計至少有25%本郡內(nèi)的可耕地被圈占。這是相當可觀的面積……至1640年,每3個村莊中差不多有1個完全被圈占。

也就是說,從15世紀末葉至1607年,萊斯特郡至少有25%的土地被圍圈;至1640年大約有33%的土地被圍圈。考慮到帕克萊斯特郡1/3村莊即118個村莊33%圈地比例的實證研究,結合萊斯特郡史有根有據(jù)的總體評估,萊斯特郡圈地面積占可耕地總面積的25%左右應該是可信的。萊斯特郡的圈地規(guī)模數(shù)據(jù),對16世紀英格蘭圈地規(guī)模總體評估有一定的參考價值。在圈地運動核心的米德蘭地區(qū),當圈地風暴席卷20~25%敞田的時候,當?shù)剞r(nóng)民不斷發(fā)生大小規(guī)模的暴力抵抗可以得到解釋,整個英格蘭受到史無前例的震蕩并引起政府和社會輿論關注也可以理解了。當然就全國情況而言,由于圈地的自發(fā)性,廣闊的非核心地區(qū)與核心地區(qū)差異明顯,圈地主要集中在米德蘭地區(qū),其他地區(qū)相當大范圍的土地仍然處于敞田狀態(tài)。可以肯定地說,平均圈地比例與核心地區(qū)相比低得多,蓋伊和約翰遜等人關于全國圈地比例的估算并非不經(jīng)之說。蓋伊說的不錯,都鐸時期圈地確實不是那樣廣泛而激烈,不過是否像他估算的那樣圈地面積僅占可耕地總面積百分之幾,顯然還有探討的空間。圈地運動畢竟影響了整個英格蘭,開創(chuàng)了農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民歷史的新時代。期待著國內(nèi)外史學界產(chǎn)生更有說服力的數(shù)據(jù)。就重點區(qū)域研究而言,我們的萊斯特圈地數(shù)據(jù)與馬丁的同為核心區(qū)即整個米德蘭圈地數(shù)據(jù)(21.1%),相當接近,雖然兩種數(shù)據(jù)通過完全不同渠道獲得,然而殊途同歸,我們相信是從不同角度逐漸靠近歷史原貌使然!

2.多少佃農(nóng)被驅逐?

與圈地規(guī)模和激烈程度緊密相連的另一個問題是,圈地期間有多少農(nóng)民從土地上被驅逐。根據(jù)都鐸政府圈地調(diào)查報告,蓋伊還提供了圈地運動的破壞數(shù)據(jù):例如1485-1517年間被毀房屋數(shù)量1745處;農(nóng)民流亡數(shù)量6931人。1578-1607年間被毀壞房屋966處;農(nóng)民流亡數(shù)量2232人,這些精確到個位的數(shù)據(jù)給人印象深刻。不過,長時段的統(tǒng)計未必有這樣精確了。蓋伊曾宏觀估算了整個圈地前前后后引起的人口減少,他計算出1455年至1637年間大約有34000人失業(yè),按照通常的比例,每個成年男性對應5個人,這就意味著有17萬人受到了影響,當時英格蘭總人口大約是300萬。W.柯特勒指出,如果這些數(shù)據(jù)是正確的,就不能說人口減少非常嚴重,尤其是這樣數(shù)量的人口減少發(fā)生在將近兩個世紀里。

A.約翰遜根據(jù)都鐸圈地報告,并根據(jù)1犁地(plough)養(yǎng)活5口之家、推毀一處宅院相當于5人被迫離開土地的假設,重新計算了離開土地的人口數(shù)量,從而調(diào)整和補充了蓋伊的數(shù)據(jù),例如他將1578-1607年離開土地的人口估算為5002人,而蓋伊原來的估算是2232人。1607-1637年的數(shù)據(jù)完全是約翰遜添加上去的,使數(shù)據(jù)鏈更加完整,請看下面列表:

這項統(tǒng)計告訴我們,在統(tǒng)計所及的180年的圈地期間,農(nóng)業(yè)人口共減少34262人;如果以都鐸王朝為計算周期,都鐸近百年的圈地運動期間,共減少25795人。此外,還需注意的是,約翰遜關于農(nóng)業(yè)人口減少的表述是人口“流失”(displaced)而不是“驅逐”(eviction),人口流失不僅包括被驅逐的人口,還包括自然減員和勞力轉移人口。不過,即使假定人口減少都因驅逐引起,那么每30年也不過平均5000-6000佃農(nóng)被迫離開土地,表明佃農(nóng)被驅逐的情況與我們的傳統(tǒng)印象似頗有距離。對16世紀圈地驅逐人口進行量化估算,無疑是客觀評估圈地運動影響的重要數(shù)據(jù),然而可靠的資料來源稀少,估算的難度極大,所以只有少數(shù)作者在這方面做出過一些嘗試。

20世紀50年代,古爾德(J.D.Gould)的研究補充了林肯郡被驅逐人口的數(shù)據(jù)。1607年都鐸政府圈地委員會實際上調(diào)查了7個郡人口減少和圈地狀況,但衡平法庭只保留了6個郡的調(diào)查文獻,林肯郡的資料丟失,所以蓋伊所用的1607年的調(diào)查數(shù)據(jù)中不包括林肯郡。不過,林肯郡調(diào)查數(shù)據(jù)的摘要保存了下來,該文獻編寫于1608年9月底,大概是作參考手冊之用,標題為“林肯郡圈地調(diào)查委員會人口減少調(diào)查簡報”,藏存在大英博物館的Caesarpapers檔案中,古爾德正是根據(jù)這部分資料推算出林肯郡被驅逐的人口數(shù)量。該摘要分三個部分,分別是凱斯蒂文(Kesteven)、林德賽(Lindsey)和霍蘭德(Holland)三個地區(qū)的資料。遺憾的是房屋毀壞和圈地面積的具體數(shù)據(jù)都遺失了,但古爾德通過遺存的材料還是推測出農(nóng)戶房屋損害的數(shù)據(jù):1578-1607年該郡農(nóng)戶房屋毀壞、空置或者變?yōu)槊┥岬臄?shù)量總計1292戶(包括凱斯蒂文地區(qū)260戶,林德賽地區(qū)966戶,霍蘭德地區(qū)66戶)。古爾德的數(shù)據(jù)顯然有相當?shù)募僭O成分,權作參考。

20世紀80年代,馬丁提供了重點地區(qū)部分時段的人口流失情況。馬丁指出,在整個都鐸時期,英格蘭超過80%的圈地和人口減少記錄發(fā)生在米德蘭地區(qū),在16世紀后半期,圈地行為更加集中于米德蘭腹地,尤其是北安普敦郡、萊斯特郡和沃里克郡。在萊斯特郡,1578-1607年有圈地記載的67個教區(qū)中,51個教區(qū)人口減少,至少195戶住宅損毀;在沃里克郡,郡內(nèi)400個教區(qū)中有34個教區(qū)人口減少,至少113戶房屋損毀;在北安普敦郡,118個教區(qū)中有358戶住宅毀壞。顯然,即使同在圈地的核心地區(qū),各郡的情況也不一樣,在近30年的時間里,萊斯特郡多數(shù)教區(qū)都發(fā)生佃戶被驅逐的現(xiàn)象,而沃里克郡卻大相徑庭,只有8%的教區(qū)發(fā)生農(nóng)戶流失。總的看,馬丁關于16世紀后期該地區(qū)農(nóng)業(yè)人口流失的數(shù)據(jù)不高,近30年內(nèi)每個教區(qū)即村莊不過減少若干戶,大概與該時期協(xié)議圈地逐漸流行有關。

都鐸王朝時代留下的一些論辯性的資料同樣具有價值,不過必須加以分析。言及都鐸時代佃農(nóng)的一段文字寫道,他們放棄了耕作,離棄了他們的耕犁,“短短幾年內(nèi),500個鐵犁就這么生銹了”,以及“在8000英畝耕地中,近年仍然還種莊稼土地不過一兩百英畝”,等等。在20世紀歐洲學界享有盛譽并被稱為基督教社會主義者的托尼認為,這些描述“顯然令人懷疑,所舉事例也多是孤例,而非典型”。他說更有甚者,將1485-1550年之間被驅逐的人口疊加起來(包括不同年齡段的人),得到30萬這個數(shù)字,“無疑是武斷的,甚至連勉強的猜測都算不上”。托尼指出,長期以來圈地運動的主流觀點存在誤區(qū),不論托馬斯·莫爾(Sir Thomas More)這樣早期的理想主義者,還是稍后的學者弗朗西斯·培根(Francis Bacon),認為農(nóng)業(yè)革命進程中大量人口被驅逐,有違事實。托尼相當重視并系統(tǒng)引證了蓋伊關于驅逐人口的數(shù)據(jù),不過對其精確度也提出了疑問。他認為我們無法判斷當時到底占多大比例的人口被驅逐。無論如何,被驅逐人口的量化分析仍然是一個不可替代的維度,所以我們期待著發(fā)現(xiàn)更多的數(shù)據(jù)來源,也期待著更有質(zhì)量的分析。

3.圈地主要用于牧羊(ship-farming)?

長期以來,“圈地”總是與“養(yǎng)羊”連在一起,圈地真的主要用于牧羊(ship-farming)嗎?非也。19世紀末葉利達姆的研究成果已明確否認了這一點,他以史實和相關數(shù)據(jù)為據(jù)指出,其時很多圈地動機是為了更有效率地耕作,而那一時期的作者顯然夸大了耕地變牧場的現(xiàn)象,錯誤地將其認作圈地運動的總方向。不能否認,國際市場對羊毛的需求,推動了養(yǎng)羊業(yè),并導致大片耕地變牧場,然而并非所有圈地都變成牧場。深入觀察一下就會發(fā)現(xiàn),耕地變牧場是與養(yǎng)羊業(yè)從而與地理環(huán)境密切相連的。沃里克郡圈地成為牧場的面積占該郡圈地總面積的86%,這樣的情況頗為少見,因為那里的地理環(huán)境更適合放牧而不適合耕作。16世紀旅行家里蘭德(Leland)在1532-1536年的旅行日記中這樣寫道:“沃里克郡被埃文河(Avon River)分為南北兩部分,北部是阿登(Arden)森林區(qū),土地大多是草地,不適宜農(nóng)耕;南部是敞田地區(qū),耕地肥沃。”北安普敦郡西南部是丘陵地帶,北部是高地,在此較大規(guī)模圈地并變?yōu)槟翀鱿喈數(shù)牧餍校恍┺r(nóng)場主規(guī)模性地飼養(yǎng)羊群。16世紀中葉弗斯利百戶區(qū)(Fawsley),當?shù)刈畲蟮难蛉海玻担埃爸唬渌蛉阂?guī)模為500只、600只、2000只。1547年養(yǎng)羊數(shù)量統(tǒng)計中,該郡共養(yǎng)羊66700只,僅17年后,至1564年,記錄在案的羊群數(shù)量增加到173群(增長了54.5%),養(yǎng)羊數(shù)量也增加到69980只(增加了4.9%)。這些地區(qū)圈地往往伴隨著房屋毀壞、農(nóng)業(yè)人口減少,一些大牧場所在地正是那些被荒廢的村莊所在地區(qū)。這是真實發(fā)生的事情,不過只是發(fā)生在一部分地區(qū),準確說只是發(fā)生在少部分地區(qū)。

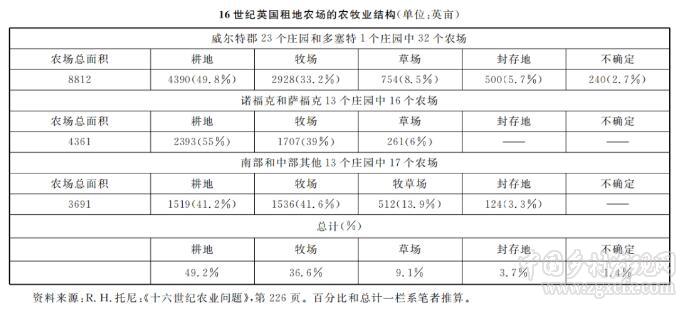

還有一種觀點認為,較大型圈地農(nóng)場更容易轉變?yōu)閺氖吗B(yǎng)羊業(yè)的牧場,因為決策人數(shù)少,更容易轉變經(jīng)營方向,而且一心攫取利潤。聽起來有一定道理,事實上也未必然。下面兩組數(shù)據(jù),可以回答上述問題。一組農(nóng)場的數(shù)據(jù),表明65個農(nóng)場的農(nóng)牧業(yè)結構,來自不同地區(qū)50個莊園,其中60%以上的農(nóng)場規(guī)模達到200英畝以上。

上述數(shù)據(jù)表明,較大型圈地農(nóng)場也未必養(yǎng)羊,實際情況是谷物種植的土地和放牧的土地大約各占一半,畜牧業(yè)并沒有占據(jù)優(yōu)勢。也就是說,農(nóng)場主并非總是牧羊者,那個時期的作者顯然把耕地變牧場的比例夸大了。而一般農(nóng)戶手里的土地更不會主要用于牧羊,不論圍圈地還是非圍圈地。托尼同時提供了16個莊園佃農(nóng)持有地的農(nóng)牧業(yè)用地比例,毋庸置疑,種植谷物的耕地占據(jù)絕對優(yōu)勢,高達87.7%。總之,圈地的基本目的是為了明確土地產(chǎn)權,提高土地的使用效率,所以圈地后仍然用于谷物種植,變成牧場的只占少部分。

七、結語

現(xiàn)在,我們對全文歸納如下。

其一,“圈地”是世界歷史上的第一次具有市場指向的土地確權運動,是把具有共同體性質(zhì)的混合土地所有制界定為排他性的私人產(chǎn)權,從而激勵經(jīng)濟效率,顛覆中世紀的基礎。經(jīng)過數(shù)個世紀的物質(zhì)積累、權利積累和觀念積累,社會深層結構發(fā)生了極為深刻的變化,其中土地市場化和農(nóng)民的社會化是基礎性的變量參數(shù),圈地是這種變化的歷史性總結。鑒于此,筆者強調(diào)指出,國內(nèi)學界鮮有提及的農(nóng)民圈地:不僅領主鄉(xiāng)紳圈地,其實農(nóng)民也在圈地,他們自發(fā)地整合分散的條田,是圈地運動的重要組成部分。反過來,圈地運動使農(nóng)民最終剝離了莊園共同體,進一步掃清人身依附制的殘余。

其二,筆者提出“大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層”概念,認為他們是圈地運動最能動、最重要的推動力量。實際上沒有人比具有一定的經(jīng)濟實力、最先開拓農(nóng)村資本主義雇傭經(jīng)濟的大農(nóng),更熱衷于擴張土地、圍圈土地,更急于擺脫共同體田制束縛。大農(nóng)-鄉(xiāng)紳階層在圈地重點區(qū)域的圈地面積占當?shù)厝咳Φ氐囊话胍陨希砻髟撾A層在兩種經(jīng)濟和社會模式的交替中扮演主角。他們也有非法圈地的殘忍行為,所以同樣遭到憤怒小農(nóng)的反抗。

其三,筆者明確提出圈地的合法性問題。依據(jù)法律規(guī)定的土地權利圈地為合法,反之為非法。就我們掌握的資料看,領主圈地的通常方式是契約圈地、法庭圈地以及協(xié)議圈地,以合法圈地為主。領主非法暴力圈地確實存在,是赤裸裸的掠奪,暴露了早期資本的失范與貪婪,他們對失地小農(nóng)造成的痛苦應受到道義上的譴責。不過“暴力圈地所占比例很小”。非法暴力圈地是圈地運動的污點,最終被圈地運動本身所拋棄。此外,本文界定了“圈地領主”的概念,他們中相當一部分人已經(jīng)不是傳統(tǒng)的封建領主,而是出身于大農(nóng)、商人和鄉(xiāng)紳的新興階層,該階層既是一支相對獨立的力量,又與莊園領主有一定的交叉和交融。

其四,領主非法圈地受到佃農(nóng)土地權利的抵抗,佃農(nóng)的抵抗具有一定合法性和有效性,包括貧窮小農(nóng)的暴力反抗,雖然有規(guī)模小地區(qū)性強等特點,但是對非法圈地具有震懾作用。圈地是自發(fā)的,但并非可以胡作非為,相反,村莊習慣法仍然富有生命力,是圈地、也是反抗非法圈地的基本依據(jù)。16世紀中葉以后協(xié)議圈地越來越多,土地確權從來沒有拋棄法律而是越來越規(guī)范,18世紀發(fā)展為“議會圈地”則屬水到渠成。從基本層面上講,圈地不是踐踏土地權利,恰恰是明晰和確定土地權利。

其五,本文梳理了16世紀圈地規(guī)模和圈地破壞等評估研究,并提出了筆者傾向性的意見。20世紀初,蓋伊根據(jù)都鐸政府圈地報告推算出百分之幾的圈地比例,以往廣泛而激烈的“圈地印象”受到極大的沖擊,得到了不同時代學者的呼應,也受到了一定的批評,還未達成廣泛的共識。在帕克等英國學者區(qū)域性研究成果的基礎上,筆者結合《維多利亞郡史·萊斯特郡》相關數(shù)據(jù),得出圈地中心地區(qū)的萊斯特郡圈地比例達20~25%的結論。相信該地區(qū)性數(shù)據(jù)對英格蘭圈地總體規(guī)模評估有一定參考價值。另,本文對圈地運動期間驅逐佃農(nóng)的人數(shù),圈地的主要用途以及以往的相關研究做了學術梳理和甄別。

作者系天津師范大學歐洲文明研究院院長

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉自:《史學月刊》2019年第10期,原題為《圈地運動與土地確權———英國16世紀農(nóng)業(yè)變革的實證考察》

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)