現(xiàn)有的勞動驅(qū)動的集約化形式以五個相互依存的機(jī)制為基礎(chǔ)。

第一個機(jī)制已經(jīng)由恰亞諾夫闡述過,它的核心是在每個勞動對象上投入更多的勞動力和資本,即在每公頃土地上或每頭牲畜上投入更多的勞動力,同時采用更多的工具和進(jìn)行更多的投入(這些是恰亞諾夫意義上的“資本”)。這可能導(dǎo)致耕作制度和種植方式的改變,以及對牲畜照料的增加。

勞動力和資本(同樣是按照恰亞諾夫的方式理解)的使用,在這里是以一種相互補(bǔ)充而不是相互替代的方式進(jìn)行的。

第二個機(jī)制是對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程進(jìn)行調(diào)整。從嚴(yán)格的農(nóng)學(xué)角度來說,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以一系列生長因子為基礎(chǔ),并依賴于這一系列生長因子。這些生長因子包括土壤中營養(yǎng)成分的數(shù)量和構(gòu)成、營養(yǎng)成分的轉(zhuǎn)移、植物根系吸收營養(yǎng)成分的能力、可以利用的水量以及水量在生長期間的分配情況。小麥的種植已傳承千年,它包含200多種這樣的生長因子,并且有更多的生長因子隨著科學(xué)知識的發(fā)展而不斷涌現(xiàn)。在生產(chǎn)多種不同作物和牲畜(以及作物和牲畜更進(jìn)一步的相互作用)的復(fù)合農(nóng)場中,生長因子更是多達(dá)數(shù)千種。

至關(guān)重要的是,這些生長因子并非在時間的長河里一成不變:無論是作為單個因子還是作為整體,它們都在持續(xù)發(fā)生變化。這是因為,它們在勞動過程中不斷受到控制、修正和調(diào)整。例如,營養(yǎng)成分的數(shù)量和構(gòu)成通過農(nóng)民的勞動而得到修正。營養(yǎng)成分的轉(zhuǎn)移取決于犁地,可利用的水量則受灌溉和排水的調(diào)節(jié)。簡而言之,作為勞動過程的一部分,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的很多特定活動都是針對生長因子的“行為表現(xiàn)”。

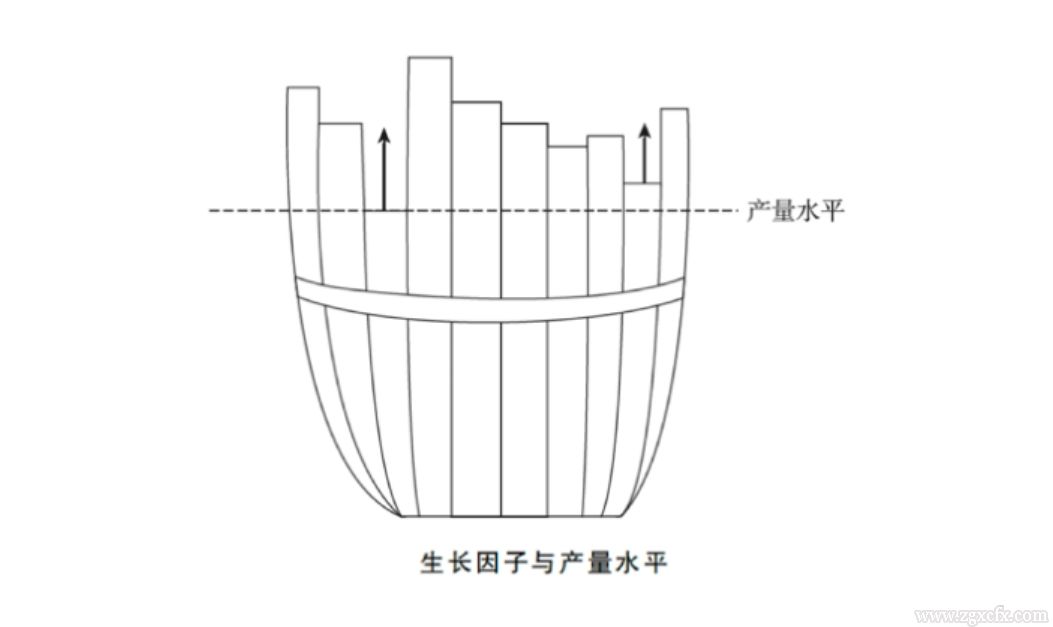

產(chǎn)量水平取決于最具限制性的那個生長因子。木桶效應(yīng)是對這些生長因子作用的經(jīng)典反映。如果將產(chǎn)量水平看作木桶中的水位,那么它的最高水平取決于最短的那塊木板。

在實踐中,農(nóng)民總在不斷尋找那塊“最短的木板”,即那個限制性因子。在經(jīng)過對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行觀察、理解、重組(最初往往表現(xiàn)為實驗的形式)和評估這一復(fù)雜而長期的過程之后,限制性因子會得到甄別和矯正。這將給既有的常規(guī)生產(chǎn)過程帶來變化,如果成功的話,這種變化會帶來產(chǎn)量水平的提高。這是一個持續(xù)的過程:一旦最初的限制性因子被“補(bǔ)長”,就會出現(xiàn)一個新的限制性因子。

尋找最短板以及在此之后的“重構(gòu)”也是一個生產(chǎn)知識的過程。這是一種實踐知識,或者用孟德拉斯的話說,是地方性知識。這種知識通過勞動驅(qū)動的集約化過程而展現(xiàn),這一集約化過程有助于這類知識的培育和推進(jìn),同時這類知識也使集約化程度得到進(jìn)一步提高。當(dāng)具體情境隨著每個地方而發(fā)生變化時,這一點就體現(xiàn)得尤其明顯。

地方性知識具有高度的時空獨特性。它是技藝性的,與科學(xué)知識(尤其是當(dāng)下技術(shù)至上視角的那些科學(xué)知識)具有極為不同的邏輯規(guī)則。地方性知識造就了匠人工藝,也成為匠人工藝的一部分。農(nóng)民是這種知識和工藝的載體。它常常是一種無字的知識,是一種(至今)無法用準(zhǔn)確無誤的語言文字表述的經(jīng)驗知識。它和技藝緊密聯(lián)系在一起。

需要指出的是,對改進(jìn)生產(chǎn)的追求以及觀察—理解—重組—評估的循環(huán)過程絕不是農(nóng)民的個體行為。這些活動往往超越個體農(nóng)場的邊界。農(nóng)民之間可以形成相互溝通和知識分享的廣泛網(wǎng)絡(luò),可以橫跨漫長的時間周期,并且往往會采取特定的勞動分工。這些網(wǎng)絡(luò)歷來就是小農(nóng)農(nóng)業(yè)的中樞系統(tǒng),它們傳遞信息,也從眾多不同的網(wǎng)絡(luò)結(jié)點上獲取信息。這些網(wǎng)絡(luò)有時也被轉(zhuǎn)化為鄉(xiāng)村社會政治抗?fàn)幍闹匾獧C(jī)制。

觀察、理解、提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)重組或改進(jìn)的方案,并對此方案進(jìn)行評估,這一循環(huán)過程主要取決于知識,同時也發(fā)展了知識(這里指的是經(jīng)驗性的、實踐性的、地方性的知識)。與此同時,持續(xù)的調(diào)整和改進(jìn)過程和由此發(fā)展起來的知識創(chuàng)造了一種特殊的技術(shù)類型,白馥蘭稱其為技藝導(dǎo)向的技術(shù)。

從技術(shù)的角度來看,成功的調(diào)整和改進(jìn)提高了生產(chǎn)過程的技術(shù)效率,在這樣的生產(chǎn)過程中,同樣數(shù)量的資源被用來實現(xiàn)更高的產(chǎn)量水平。技術(shù)效率提高的關(guān)鍵在于勞動的質(zhì)量。

第三個機(jī)制在于對所利用的資源進(jìn)行系統(tǒng)的改善。資源可以通過生產(chǎn)和再生產(chǎn)之間精心調(diào)整的平衡關(guān)系而得到改善。這種改善往往是漸進(jìn)出現(xiàn)的,盡管有時也會出現(xiàn)跨越式的提高,從而出現(xiàn)一種突然的實質(zhì)性突破。無論以何種方式,這一過程都會帶來土壤的改善(通過施用糞肥、修建梯田、修建灌排設(shè)施、平整土地、深耕等)、土壤生物的增加(從而提高土壤的供氮能力)、品種的改良(以提高生產(chǎn)率并更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境)(通過長期的選種、雜交和篩選)、新設(shè)施的建造(如用來減少收獲物的損失)、新品種的培育(通過套作而實現(xiàn)自然雜交、試驗和擴(kuò)散等)、地方性知識的擴(kuò)大、技藝的發(fā)展、新網(wǎng)絡(luò)的延展等。

在實踐中,這種改善往往與前兩種機(jī)制(分別是在每個勞動對象上投入更多的勞動力和資本以及對勞動過程進(jìn)行調(diào)整)所涉及的活動同時進(jìn)行。然而,我們必須對這一過程進(jìn)行單獨分析。正是第三個機(jī)制(改善)使勞動對象能夠吸納更多的勞動力和資本(即第一個機(jī)制)。在第二個機(jī)制(即尋找木桶的那塊“最短的木板”)之后,便是資源的改善活動(第三個機(jī)制)。

第四個機(jī)制是創(chuàng)造新奇事物,它與前面討論的三個機(jī)制有著密切聯(lián)系。新奇事物處在已知和未知的分界線上,是一種嶄新的實踐、洞見或意料之外卻很有趣的結(jié)果。這類實踐、洞見或結(jié)果具有廣闊前景。但與此同時,新奇事物仍未被人們完全理解。新奇事物是對常規(guī)的偏離,與已知的知識并不一致。

借用里普和肯普的話說,新奇事物是“一種能夠產(chǎn)生效果的新的配置方式”。數(shù)個世紀(jì)以來,農(nóng)民通過創(chuàng)造新奇事物取得了產(chǎn)量的穩(wěn)步增加。這一過程已經(jīng)得到充分的記述:葉敬忠對中國農(nóng)村在后集體化時期創(chuàng)造的新奇事物進(jìn)行了豐富翔實的記錄;奧斯蒂和米洛內(nèi)記錄了歐洲農(nóng)業(yè)邊陲地帶的新奇事物生產(chǎn);阿迪記錄了南非的新奇事物生產(chǎn);威斯凱爾克和普勒格則對新奇事物的生產(chǎn)進(jìn)行了總體論述。

新奇事物往往隱含在地方農(nóng)業(yè)實踐之中。其傳播可能是緩慢的、有限的。然而,新奇事物也可以由研究者來甄別發(fā)現(xiàn),這些研究者經(jīng)過試驗和進(jìn)一步的改造,最終將改良的、穩(wěn)定的新奇事物重新引入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。這一傳播途徑(以及因此而形成的科學(xué)家與農(nóng)民之間的合作)被證明是極為有效的機(jī)制。然而,第二次世界大戰(zhàn)之后,農(nóng)業(yè)科學(xué)開始沿循一條更加由技術(shù)驅(qū)動的路徑。在此情況下,這一傳播機(jī)制就成了例外而不是常規(guī)。當(dāng)下,農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué)的發(fā)展方向就是構(gòu)建新奇事物,并將新奇事物轉(zhuǎn)化為應(yīng)用更廣的技術(shù)革新。

新奇事物可以是漸進(jìn)的:不同的新奇方案之間可以相互促進(jìn),并帶來細(xì)微的、累加性的產(chǎn)量增加。同樣,新奇事物也可能是激進(jìn)的:給已有的實踐和知識體系帶來徹底的改變,使產(chǎn)量水平實現(xiàn)驟然躍增。水稻強(qiáng)化栽培體系(SRI)可以算作這種激進(jìn)的新奇事物中的一個實例,它是“一系列的實踐和準(zhǔn)則,而不是某一單項技術(shù),它需要靈活運用,能夠應(yīng)對農(nóng)民面臨的多元的農(nóng)業(yè)生態(tài)和社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境”。值得注意的是,“SRI產(chǎn)生于與國際主流的水稻栽培技術(shù)相對隔離的環(huán)境中”。

事實上,SRI是一位有農(nóng)學(xué)背景的法國牧師亨利·德勞拉尼(Henri de Laulanié)和馬達(dá)加斯加的水稻種植者共同提出的。它的出現(xiàn)是由于當(dāng)?shù)刭Y源的稀缺和氣候條件的惡劣。直觀地看,那里水稻種植過程中的每一步操作似乎都會導(dǎo)致低產(chǎn)。這些過程包括幼苗早栽、株距很大、間歇性灌溉(即土壤干濕交替,而不是淹水灌溉)、使用有機(jī)肥(而不是化肥)、不斷除草。然而,這些改變聚合在一起卻帶來產(chǎn)量水平的驚人飛躍,生產(chǎn)成本也大幅降低。因此,水稻強(qiáng)化栽培體系得到廣泛傳播,在多個國家得到應(yīng)用。

現(xiàn)在追溯起來,水稻強(qiáng)化栽培體系代表了一種范式的轉(zhuǎn)變:以往的生產(chǎn)模式是在單位面積土地上種植更多作物、施用更多肥料來獲得作物高產(chǎn),水稻強(qiáng)化栽培體系則是對它的徹底摒棄。與綠色革命推動的品種不同,水稻強(qiáng)化栽培體系中的栽培品種以它們的分蘗特征為基礎(chǔ),強(qiáng)調(diào)培育豐富的根系。這些生長得更好、更有活性的根系提高了抗旱能力和養(yǎng)分吸收效率,從而減少了化肥的使用。同時,一個有效的土壤有機(jī)質(zhì)供給體系強(qiáng)化了根部和土壤生物之間的有益關(guān)系。

SRI是產(chǎn)生于制度化的農(nóng)業(yè)科學(xué)之外的實踐,是一種徹底的、影響深遠(yuǎn)的、令人信服而又強(qiáng)有力的變革。它最初受到科學(xué)界的忽視,甚至是無情的嘲諷。我會在討論“幽靈”時重新提到這一點,這個“幽靈”似乎是勞動驅(qū)動的集約化過程中最大的制約因素之一,即所謂的“報酬遞減律”。

第五個機(jī)制是小農(nóng)農(nóng)業(yè)中關(guān)于優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的獨特算法。小農(nóng)努力尋求可能獲得的最高勞動收入,這明顯不同于對資本投入最高利潤回報的追逐。為了實現(xiàn)這一目標(biāo),他們盡其所能將其他四個集約化機(jī)制一同動員起來。

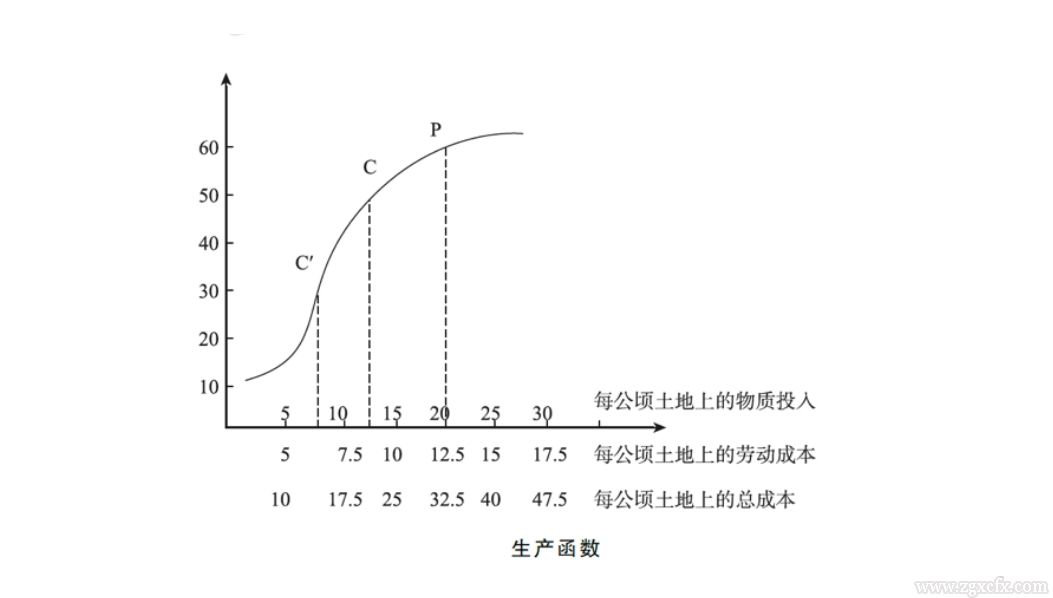

在恰亞諾夫理論的基礎(chǔ)上,我會嘗試分兩步來解釋小農(nóng)生產(chǎn)中這個根本性的特征。如下圖所示,第一步是利用一個簡單的生產(chǎn)函數(shù)。它描述了物質(zhì)投入與產(chǎn)出之間的關(guān)系,如大麥生產(chǎn),在一個特定時間上的投入與產(chǎn)出的關(guān)系特征。在對生產(chǎn)過程進(jìn)行調(diào)整之后,或者在一些新奇事物被創(chuàng)造出來之后,這一函數(shù)可能會發(fā)生變化。

但是,我們暫且假定目前的狀態(tài)是下圖所表示的那樣。我們假定1個單位的產(chǎn)出能夠獲得1歐元,同樣,1個單位的物質(zhì)投入需要1歐元。勞動投入(如以小時計算)也是給定的,在X軸的下方。假定1小時勞動(在雇傭勞動的情況下)也相當(dāng)于1歐元。總成本指物質(zhì)投入加上勞動投入。

現(xiàn)在,如果大麥的生產(chǎn)是在小農(nóng)生產(chǎn)單元上進(jìn)行,如果可能的話,小農(nóng)的物質(zhì)投入水平會達(dá)到20歐元/公頃,獲得58歐元/公頃的產(chǎn)出(位于生產(chǎn)函數(shù)的P點上)。為什么?因為只要再增加一點物質(zhì)投入,就會讓他們成為公認(rèn)的傻瓜:如果將物質(zhì)投入水平從20歐元/公頃提高到25歐元/公頃,他們需要額外增加5歐元/公頃的物質(zhì)成本,但只能多增加4歐元/公頃的產(chǎn)出。相反,如果物質(zhì)投入水平從15歐元/公頃提高到20歐元/公頃,他們增加5歐元/公頃的物質(zhì)成本可以獲得6歐元/公頃的產(chǎn)出。因此,在物質(zhì)投入水平20歐元/公頃這個點上(或者稍微超出一點),小農(nóng)會得到可能實現(xiàn)的最高勞動收入(總產(chǎn)出減去物質(zhì)投入)。在這個例子中,他們的勞動收入就是38歐元/公頃(=58歐元/公頃-20歐元/公頃)。

如果由資本主義農(nóng)場企業(yè)種植同樣的作物,那將是另一種計算方法。企業(yè)家對實現(xiàn)勞動收入最大化沒有興趣,他們感興趣的是實現(xiàn)所投入資本的利潤最大化。最大利潤出現(xiàn)在物質(zhì)投入水平12歐元/公頃(即C點)左右。在到達(dá)C點之前,額外收益高于總成本(包括物質(zhì)投入和雇工成本);超過這一點之后,額外收益則低于額外成本。在最優(yōu)投入水平(12歐元/公頃)上,利潤是27歐元/公頃(=48歐元/公頃-21歐元/公頃)。然而,投資的最高回報(即最高利潤率)卻出現(xiàn)在較低的物質(zhì)投入和勞動投入水平上,因此獲得的產(chǎn)出水平也較低。當(dāng)物質(zhì)投入水平在7.5歐元/公頃(即C′點)時,凈利潤是總成本的135%;當(dāng)物質(zhì)投入水平在12歐元/公頃時,凈利潤則是總成本的120%。這表明,理論上小農(nóng)能夠?qū)崿F(xiàn)比資本主義農(nóng)場主更高的集約水平。

在上圖中,小農(nóng)生產(chǎn)能夠到達(dá)P點,資本主義農(nóng)場主的生產(chǎn)則處在C點或C′點處。這是由于他們的計算方式不同。小農(nóng)追求的是最優(yōu)化的勞動收入(總產(chǎn)出減去物質(zhì)投入),資本主義農(nóng)場主想要的則是最高的利潤(總產(chǎn)出減去物質(zhì)投入和工資)。第一種計算方式使小農(nóng)生產(chǎn)趨向于選擇P點,第二種計算方式則使企業(yè)家傾向于選擇C′點。

當(dāng)然,所有這些只是假設(shè),還有很多其他因素會使小農(nóng)和企業(yè)家的生產(chǎn)函數(shù)彎曲程度存在差異。這或是由于價格差異,或是由于某項特別的支出,或是由于有利于某一群體的農(nóng)業(yè)政策和支持體系。但關(guān)鍵的一點是,在同等條件下,小農(nóng)比資本主義農(nóng)場主的生產(chǎn)集約度更高。

當(dāng)然,現(xiàn)實生活中幾乎不存在這樣的“同等條件”,尤其是在今天的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,小農(nóng)要與強(qiáng)大的資本集團(tuán)同臺競技,因此更不可能存在這樣的“同等條件”。同樣重要的一點是,小農(nóng)和資本主義農(nóng)場主很少使用同樣的生產(chǎn)方法。后者越來越多地采用小農(nóng)觸不可及的技術(shù)。這也有可能會模糊“反向關(guān)系”,盡管這種情況未必出現(xiàn)。

【本文選自(荷)揚·杜威·范德普勒格《小農(nóng)與農(nóng)業(yè)的藝術(shù)——恰亞諾夫主義宣言》,潘璐譯,葉敬忠譯校,社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2020年,有刪節(jié),參考文獻(xiàn)和注釋略】

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)