原標題:進口量逐漸擴大 中國農業的未來在哪里?

7月20日,在經過了十多年的談判后,中國首次允許美國向中國出口大米。

7月13日,中美簽署了史上數量次大的大豆進口合同,中國企業將從美國進口1253萬噸大豆。

美國看上的,是中國大量的農產品進口量,而對于中國來說,這又讓我們回到了那個尷尬的問題:為什么中國努力了這么多年來實現糧食自給自足,進口量卻還是一直在擴大?

Q1:美國在縮小對華逆差的過程中,為什么先選中了糧食?

美國是農業大國、中國有著廣泛的需求,而中美此前尚有較大的開拓空間。

美國是名副其實的農業大國,而中國是大型糧食進口國。美國農業部提到,中國是全球最大的大米生產國,但隨著消費量增加,2013年以后成為最大進口國。中國2016年的大米進口量被認為達到約500萬噸。

與此同時,中國還有相當一部分市場未對美國開放——不過,這些都在百日貿易協定的推進過程中出現了改變:美國牛肉返華,中國同意擴大進口美國乳制品,大米,現在也得以進入中國。

Q2:中國自身的糧食供給狀況如何?

在過去總產量不足的背景下,中國希望提高國內主糧的產量,實現主食的自給自足。這是中國的政策目標。

而糧食產量也的確實現了逐年增長。2015年,中國實現了糧食生產的“十二連增”。

但出現了一個尷尬的狀況:糧食的自給率在下降。從統計局對“十三五”期間的糧食產量和消費量的預測來看:

中國玉米、小麥和大米的進口量都在翻倍增長。而大豆需求更是在過去的十數年間激增,使得中國成為全球最大的大豆進口貿易國和消費國。

Q3:中國進口的糧食作物,都用來彌補哪里的缺口了?

口糧?未必。

統計局的預測還提到,“十三五”期間,口糧消費保持基本穩定,飼料用糧和工業用糧持續增加。飼料糧將會繼續成為我國糧食需求增長的主體,工業用糧的需求仍將迅速擴張。

值得注意的是,在中國批準進口的轉基因作物中,幾乎盡數用于加工原料,不用于商業化種植,其中包括大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜等。

去年進口量創下新高的大豆便是畜禽飼料的代表之一,大豆飼料能讓豬、雞迅速增肥。在中國飼料用糧的增長推動之下,中國已經成為全球最大的大豆進口貿易國和消費國。

大連商品交易所的豆粕期權也成為了目前,全球交易量最大的農產品期貨合約。

Q4:那么,中國的糧業困境到底是什么?

政府糧倉爆滿,進口依舊增長。這是目前中國面臨的糧食困境。

糧食供給依舊承壓,消費升級導致本土商品不能滿足需求,以及國內糧價相對高企導致本土農作物競爭力下降,是最關鍵的三個原因。

Q5:為什么產量連年增長,卻說糧食供給依舊承壓?

影響糧食供給的,有三方面:農村人口,耕地面積,技術進步。

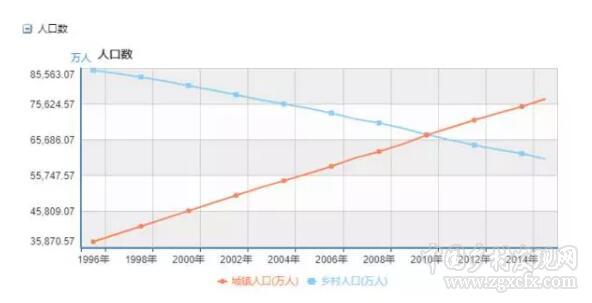

首先來看農村人口。城鎮化的推進毫無疑問削減了農村人口,統計局數據顯示,1996修訂城鎮化數據以來,鄉村人口數目和占比均持續下滑。

數據來源:統計局

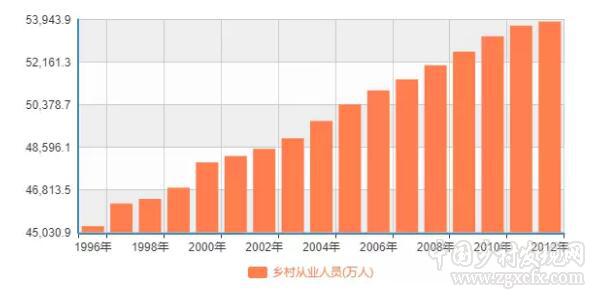

然而,另一項關于鄉村從業人員的統計數據則在逐年增長。但該項數據自2012年后沒有繼續更新。

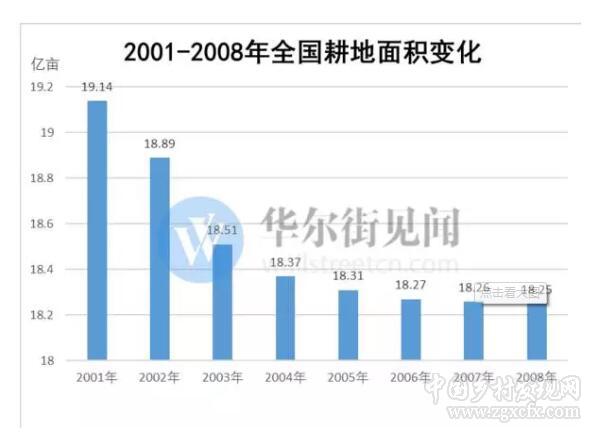

接下來來看耕地面積。2001年以來,全國耕地在不斷減少。2007年起,在“十一五”規劃的要求下,農村土地整治在全國展開,要求加大基本農田建設和土地整理復墾開發力度,堅守18億畝耕地紅線。

數據來源:國土資源部

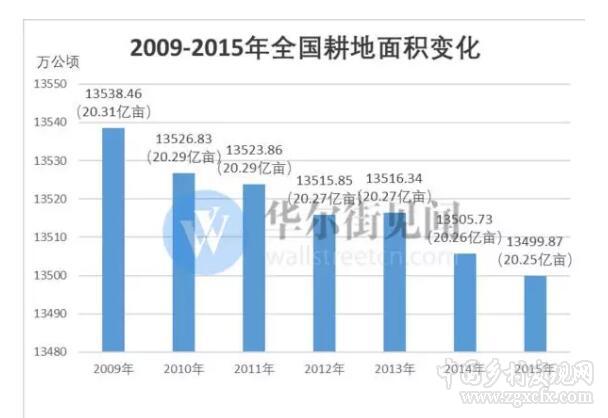

2009年,受到調查標準、技術方法的改進和農村稅費政策調整等因素影響,耕地面積多出了約2億畝。但“多出的耕地有相當部分需要退耕還林、還草、還濕和休耕,有相當數量受污染不宜耕種,還有一定數量因表土層破壞、地下水超采等已影響耕種”,耕地保護形勢依然嚴峻。

2009年以來,耕地面積依然在持續下降。

數據來源:國土資源部

鄉村人口和耕地面積都相對不樂觀,那么,技術便成為了影響糧食產量關鍵的因素:中國需要在耕地流失的情況下,進一步提高耕種效率,并減少耕地流失。

中國也的確加大了技術層面的投入,包括解決人力不足的農業機械化,水利建設資金的擴大,以及能精準預測天氣、評估土地來提高生產效率的農業大數據。

但有一件事情,是現階段的中國尚未、也不敢廣泛應用開來的,無論是出于安全方面的考慮,或是保護本土農業,還是輿論的壓力,部分經生物工程改良的動植物品種,都無法在中國實現其在美國推高糧食產量的能力。

Q6:為什么說中國本土農作物競爭力下降?

出于保護農民利益、鼓勵主糧種植的目的,國家曾經一度不斷提高糧食最低收購價。

產量由此上去了,但同時,農民增產的大部分糧食亦由此并未流向市場,只是去到了政府的庫存。

庫存爆滿帶來了各方面的問題。一方面,以玉米為例,囤積過久的玉米陳糧正被鼓勵用于工業用糧,成為乙醇等生物燃料的生產來源;另一方面,以最低收購價和臨時收儲價格為代表的“政策價”替代了正常的市場價格,進一步影響糧食生產。

國內糧價相對國際高企,而消費者在本土產品和進口產品中本就有所偏好,再加上價格方面的優勢,便構成了人民日報提到的“國外低價農產品進來了,國內競爭力跟不上”。

Q7:中國農業的未來會在哪里?

農村人口減少,耕地不斷流失,正如前文所言,技術才是最關鍵的,帶領中國逐漸走出糧食困境的因素。

而農業大數據,可能會是這中受益最為明顯的領域。

首先,先不考慮應用的問題,對農業科學家來說,數據庫的建立,將使得通過基因工程來修飾獲得更優性能作物的過程更為便捷。

第二方面,衛星攝影、傳感器監測、無人機的定時巡邏等也能解放部分人力,提高耕種效率。新式農民得以更方便地知道明天是否會下雨、植物是否缺水、土壤是否富營養、哪里出現了蟲災等。

順著供應鏈再往下,大數據還能幫助供應商及時獲取各環節的數據:從運輸過程中冷鏈物流的溫度,到倉庫和零售店的庫存水平,整個生產到銷售過程的透明化都得到大大提升。

(資料丨華爾街見聞)

中國鄉村發現網轉自:糧油市場報 2017-07-24

(掃一掃,更多精彩內容!)