在比較政治分析中,很多學(xué)者認(rèn)為正式的制度往往不是解釋非洲政治現(xiàn)象的重要因素,因為非洲國家往往依靠非正式的、個人化的庇護(hù)網(wǎng)絡(luò)來運(yùn)轉(zhuǎn)。而諸如非洲的族性(ethnicity 族群的性質(zhì)和特點(diǎn))被認(rèn)為是一個外生于國家制度的變量,對非洲許多政治現(xiàn)象(諸如腐敗、脆弱國家、內(nèi)戰(zhàn))具有解釋力。本文則推翻了這一看法,作者認(rèn)為,產(chǎn)權(quán)制度,尤其是土地占有制度,決定了在非洲鄉(xiāng)村,族性是否重要、族群政治是否顯著。

1、土地制度的類型及其政治影響

新傳統(tǒng)制度(neocustomary regimes)

大多數(shù)對于非洲土地制度的研究主要關(guān)注所謂的新傳統(tǒng)土地制度(neocustomary land regimes)的起源和影響。這種土地制度以殖民時期的間接統(tǒng)治為基礎(chǔ),并在后殖民時代在國家作出一定修正后繼續(xù)存在。在這一土地制度下,族群身份是獲得和使用土地的權(quán)利基礎(chǔ)的。這就在族群的土地上(ethnic homeland)的土地使用者中創(chuàng)造出了“本地人(natives)”和“外地人(non-natives)”的區(qū)別。本地人身份(也是官方識別的族群成員身份)提供了使用相應(yīng)族群土地的天然權(quán)利。外地人想要使用土地必須和相應(yīng)族群中的地主協(xié)商以獲得準(zhǔn)許。因此,澄清每個農(nóng)民的族性對于土地使用制度的運(yùn)轉(zhuǎn)是十分必要的。此外,新傳統(tǒng)制度還賦予了國家認(rèn)定的酋長和長老在參與管理土地事務(wù)方面的權(quán)力,讓他們成為國家和鄉(xiāng)村成員之間的中間人。

國家土地占有制(statist land tenure regimes)

國家土地占有制不依靠以族群為基礎(chǔ)的土地分配原則,在這一制度下,中央政府的官員直接操作土地分配事宜。在國家土地占有制下會產(chǎn)生兩個政治影響。一是由于國家土地占有制不根據(jù)族群身份進(jìn)行分配,因此族性的重要性大大降低了。二是,由于國家在土地管理中的重要地位,圍繞土地的糾紛和沖突可能會根據(jù)層級上升到國家的司法和選舉的制度層面上來。

后殖民時代的坦桑尼亞是一個重要的案例,因為政府在全國范圍內(nèi)實行了土地國有化。在土地事務(wù)的行政和司法上,傳統(tǒng)權(quán)威并沒有得到國家授權(quán),族群的土地權(quán)益也沒有被制度化。因此我們可以通過坦桑尼亞的案例來檢驗國家土地占有制是否會產(chǎn)生預(yù)期的政治影響。

2、國家土地占有制在坦桑尼亞的發(fā)展

坦桑尼亞今天的土地制度經(jīng)歷了七個關(guān)鍵的發(fā)展階段。第一個是殖民時期的間接統(tǒng)治階段。酋長被殖民政府授權(quán)管理土地。但是當(dāng)時坦桑尼亞的間接統(tǒng)治也有它的獨(dú)特之處,法律直接將土地的相關(guān)權(quán)利授予了土地使用者而不是族群。第二個階段是獨(dú)立運(yùn)動方興未艾的時期,政府用直接管理代替了過去的鄉(xiāng)村酋長的間接管理。第三個階段是1967年發(fā)布阿魯沙宣言(Arusha Declaration)的階段。此時政府開始土地國有化,包括外國人的土地。第四個階段是烏賈馬(Ujamaa)階段,政府大量強(qiáng)制國民遷居,大概有一半的鄉(xiāng)村人口遷居。這一舉措重塑了地方的政治結(jié)構(gòu)。第五個階段是“社會主義的退卻階段”(roll back of socialism),但政府駁回了所有尋求在烏賈馬時期被剝奪的補(bǔ)償。第六個階段就是土地法案(Land Act)的頒布。此時出現(xiàn)了從地方到中央的土地法庭。第七個階段是土地的商業(yè)化階段。個人開始可以租借土地。但由于坦桑尼亞為土地裁決構(gòu)造的法律條款和機(jī)構(gòu),導(dǎo)致有人認(rèn)為坦桑尼亞的土地糾紛司法化了,社會和政治問題轉(zhuǎn)變?yōu)榱艘粋€法律問題。

3、案例分析:國家土地占有制及其政治影響

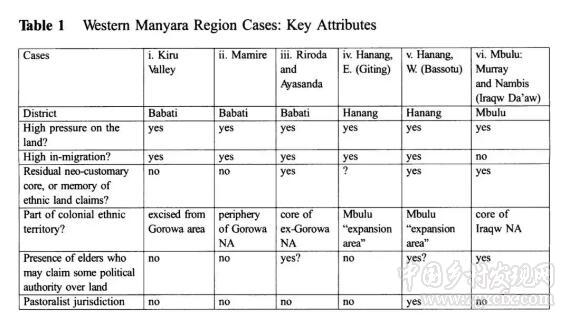

從表中可知,所有六個案例都面臨很高的土地壓力,其中五個屬于人口遷入地。表中第五、六行說明了哪個案例有過殖民時代間接統(tǒng)治的經(jīng)歷和國家識別的族群土地權(quán)。歷史上的族群土地權(quán)利讓我們能夠更好的檢驗土地國有化在降低族性顯著性上的作用。第七行說明了在土地事務(wù)上是否存在具有政治權(quán)威的長老,由此可為我們對土地糾紛的擴(kuò)大化效應(yīng)提供很好的檢驗。最后一行表明此地是否屬于牧區(qū)。在坦桑尼亞,牧民的土地權(quán)利宣稱有時往往還要早于部族。

通過案例研究作者發(fā)現(xiàn),對于土地競爭和土地糾紛的公共討論并沒有涉及到族群土地權(quán)利的探討,即便在人口遷入地區(qū)也是這樣。沒有人利用族群沖突的噱頭。第二個發(fā)現(xiàn)是在所有案例中,土地糾紛都是通過正式的機(jī)構(gòu)來解決的,出現(xiàn)了通過地方法庭逐級上訴的現(xiàn)象。其中有三個案例,土地沖突上升到了國家選舉的層面上。在新傳統(tǒng)土地制度下,土地爭端往往是在地方上解決的。

4、結(jié)論

土地制度作為非洲鄉(xiāng)村最重要的政治制度,常常在比較政治分析中被忽視,本文通過對非洲土地占有制的類型學(xué)分析發(fā)現(xiàn),不同的土地制度會帶來不同政治影響。這一發(fā)現(xiàn)挑戰(zhàn)了之前政治科學(xué)家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家們把族性當(dāng)做解釋非洲政治現(xiàn)象的外生變量的做法。這一研究表明,族性在經(jīng)濟(jì)和政治上的顯著作用是新傳統(tǒng)土地制度的一個作用結(jié)果。這一發(fā)現(xiàn)也為非洲政治的一個謎題提供了答案:為什么坦桑尼亞的各部族的族性并不明顯,而坦桑尼亞的鄰國卻有著非常顯著的族性區(qū)別。目前為止,我們還不能說坦桑尼亞的土地國有制度提供了對坦桑尼亞強(qiáng)國族認(rèn)同的解釋,但是我們至少可以說這一制度安排推動了這一結(jié)果的出現(xiàn)。土地占有制在非洲的國家構(gòu)建中具有重要作用。

作者簡介:Catherine Boone,倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院( London School of Economics and Political Science)政府系比較政治學(xué)教授,主要研究興趣為西非的工業(yè)、商業(yè)和土地政治。其代表作還有:Property and Political Order: Land Rights and the Structure of Politics in Africa (Cambridge,2014) ; Political Topographies of the African State (Cambridge, 2003)

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:政文觀止Poliview 微信公眾號(原創(chuàng))

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)