本文介紹中國(guó)最早的馬克思主義農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查,兼及當(dāng)時(shí)的鄉(xiāng)村建設(shè)實(shí)踐,重點(diǎn)介紹1920年代陳翰笙領(lǐng)導(dǎo)的無(wú)錫等地的農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查。

本文認(rèn)為:我們現(xiàn)在的大多數(shù)農(nóng)村調(diào)查,就調(diào)研方法來(lái)看,尚未達(dá)到陳翰笙近百年前的水平、廣度和深度。

一、中國(guó)最早的農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查

(一)鄉(xiāng)村建設(shè)的萌芽

中國(guó)長(zhǎng)期的封建社會(huì)并無(wú)真正意義上的農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查。

據(jù)徐勇教授(華中師范大學(xué)中國(guó)農(nóng)村研究院名譽(yù)院長(zhǎng))及其團(tuán)隊(duì)的研究,中國(guó)最早的農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查,從較嚴(yán)格意義上講是由國(guó)外學(xué)者率先發(fā)起的。第一個(gè)調(diào)查中國(guó)農(nóng)村社會(huì)生活情形的,是美國(guó)傳教士史密斯(A.H.Smith,中文名為明恩溥),在山東、河北等省農(nóng)村布道四十余年的同時(shí),兼作中國(guó)農(nóng)村田野調(diào)查,1899年寫(xiě)成《中國(guó)鄉(xiāng)村生活》。為人們留下彌足珍貴的晚清中國(guó)社會(huì)農(nóng)村社會(huì)的全方位鏡像,是早期中國(guó)農(nóng)村社會(huì)研究的經(jīng)典之作,

另?yè)?jù)浙江大學(xué)土地與國(guó)家發(fā)展研究院二級(jí)教授王景新及其團(tuán)隊(duì)的研究,中國(guó)最早的農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查與試驗(yàn),始于民國(guó)。1904年,河北定縣米鑒三、米迪剛父子通過(guò)鄉(xiāng)村教育和發(fā)展農(nóng)業(yè)來(lái)推動(dòng)鄉(xiāng)村建設(shè):在教育方面,創(chuàng)設(shè)國(guó)民初級(jí)小學(xué)校與女子學(xué)塾,又有農(nóng)村識(shí)字班,后改為簡(jiǎn)易識(shí)字班,半日學(xué)校,樂(lè)賢會(huì)、宣講所等;在農(nóng)業(yè)方面,制定了看守禾稼、保護(hù)森林、禁止賭博等規(guī)約。

(二)地方實(shí)力派人物進(jìn)行的鄉(xiāng)村建設(shè)

鄉(xiāng)村建設(shè)運(yùn)動(dòng)曾風(fēng)起云涌,但卻魚(yú)目混珠,大多中途夭折。根據(jù)南京國(guó)民政府實(shí)業(yè)部的調(diào)查,高潮時(shí)期,全國(guó)從事鄉(xiāng)村工作的團(tuán)體有600多個(gè),先后設(shè)立的各種實(shí)(試)驗(yàn)區(qū)有1000多處 。但鄉(xiāng)村建設(shè)團(tuán)體和機(jī)構(gòu)非常復(fù)雜,很多名不符實(shí)。在此,介紹8個(gè)成績(jī)與影響較大者。

1,山西村政發(fā)緒于民國(guó)五年(1916)任山西省長(zhǎng),關(guān)注山西村政建設(shè),得到督軍閻錫山的支持。山西的村政建設(shè)實(shí)際上是通過(guò)建立鄰(五家為鄰)、閭(二十五家為閭)、村的體制,達(dá)到更嚴(yán)密控制鄉(xiāng)村和農(nóng)民的目的,所辦村政除編查戶(hù)口以外,尚有禁賭、蓄辮、裹足,植樹(shù),開(kāi)渠,養(yǎng)牛等六項(xiàng)。1935年,太原綏靖公署閻錫山從鞏固割據(jù)目的出發(fā),呈請(qǐng)國(guó)民政府實(shí)行“土地村公有制”,企圖通過(guò)解決農(nóng)民土地問(wèn)題,穩(wěn)定與鞏固他們國(guó)民黨的統(tǒng)治,得到了國(guó)民政府的支持和推崇。

2,彭禹廷與河南鄉(xiāng)村治理學(xué)院

彭禹廷(河南鎮(zhèn)平人),1921年加入馮玉祥的西北軍。當(dāng)時(shí)鎮(zhèn)平是土地猖獗,民眾飽受土匪禍害。1929年1月,河南省政府任命彭為河南自衛(wèi)團(tuán)豫南第二區(qū)區(qū)長(zhǎng),統(tǒng)轄豫西九縣的民團(tuán)。他聯(lián)絡(luò)內(nèi)鄉(xiāng)民眾自衛(wèi)武裝司令別廷芳、鄧縣民團(tuán)首領(lǐng)寧古先、淅川鄉(xiāng)紳陳重華等地方實(shí)力派人物,從剿匪自衛(wèi)做起。土匪肅清后他發(fā)現(xiàn)農(nóng)村問(wèn)題仍然很多,如農(nóng)業(yè)改良、工業(yè)提倡、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)劑等,而要解決這些問(wèn)題,就必須辦理地方自治。于是在馮玉祥部下、時(shí)任河南省主席韓復(fù)渠的支持下,成立了河南鄉(xiāng)村治理學(xué)院,彭禹廷為第一任院長(zhǎng)(梁漱溟其時(shí)為主任教授),于1930年1月開(kāi)學(xué)。彭禹廷以鄉(xiāng)村治理學(xué)院為骨干,在鎮(zhèn)平開(kāi)展了以調(diào)查戶(hù)口、編查保甲、整理田賦和財(cái)政、倡辦合作、推廣農(nóng)業(yè)、修橋筑路、發(fā)展教育、改良風(fēng)俗的工作,直到1933年彭禹廷被人暗殺。中原大戰(zhàn)之后,支持村治學(xué)院的韓復(fù)渠于1930年調(diào)任山東省政府主席,鄉(xiāng)村治理學(xué)院的主要骨干如梁漱溟等也到了山東,于l931年6月在鄒平組建山東鄉(xiāng)村建設(shè)研究院,從村治運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)向鄉(xiāng)村建設(shè)運(yùn)動(dòng)。

3,國(guó)民黨元老沈定一與浙江蕭山東鄉(xiāng)自治區(qū)

沈定一,曾任國(guó)民黨中央委員,1928年初,他感到國(guó)民黨中央政事已“無(wú)可為”,毅然辭職回鄉(xiāng),致全力于東鄉(xiāng)的地方自治,想從東鄉(xiāng)做起,為國(guó)民黨的政治找到一條出路。但由于東鄉(xiāng)自治組織與國(guó)民黨及浙江省府的有關(guān)法令不合,因此遭到一些人的懷疑與反對(duì),沈定一也于1928年被暗殺,東鄉(xiāng)自治會(huì)被取消。

4,晏陽(yáng)初和中華平民教育促進(jìn)會(huì)在定縣、衡山和新都的實(shí)驗(yàn),被稱(chēng)為定縣模式或“青年會(huì)式”。

晏陽(yáng)初和他的“博士團(tuán)”在定縣認(rèn)真進(jìn)行社會(huì)調(diào)查,診斷出當(dāng)時(shí)中國(guó)農(nóng)村普遍存在的“愚、貧、弱、私”四大病癥,然后采用學(xué)校教育、家庭教育、社會(huì)教育三大方式,來(lái)推行“文藝、生計(jì)、衛(wèi)生、公民”四大教育;同時(shí)推廣合作組織,創(chuàng)建實(shí)驗(yàn)農(nóng)場(chǎng),傳授農(nóng)業(yè)科技,改良動(dòng)植物品種,創(chuàng)辦手工業(yè)和其他副業(yè),建立醫(yī)療衛(wèi)生保健制度;還開(kāi)展了農(nóng)民戲劇、詩(shī)歌民謠演唱等文藝活動(dòng)。

[菲律賓國(guó)際鄉(xiāng)村改造學(xué)院 由中國(guó)著名平民教育家晏陽(yáng)初創(chuàng)辦。1918年晏陽(yáng)初于美國(guó)耶魯大學(xué)畢業(yè)后,赴法國(guó)戰(zhàn)地工營(yíng),教導(dǎo)華工識(shí)字,取得成效。1920年代他回國(guó)后,先后在長(zhǎng)沙、煙臺(tái)、杭州、武漢等地宣傳平民教育,推動(dòng)城市平民識(shí)字運(yùn)動(dòng)。1940年,在重慶成立中國(guó)鄉(xiāng)村建設(shè)育才院,任院長(zhǎng)。1929年,舉家遷居定縣,開(kāi)展以縣為單位的社會(huì)改造的定縣實(shí)驗(yàn),歷經(jīng)十年,取得了顯著成績(jī)。1945年擴(kuò)充為鄉(xiāng)村建設(shè)學(xué)院。1949年11月,赴美國(guó)定居,建立了國(guó)際平民教育的行政機(jī)構(gòu)并確立了經(jīng)費(fèi)來(lái)源。1967年5月2日,選定菲律賓卡維特省希蘭鎮(zhèn)(距首都馬尼拉39公里)組建國(guó)際鄉(xiāng)村改造學(xué)院,慶祝典禮時(shí)各國(guó)代表1500人參加,任第一院長(zhǎng)(至1978)。國(guó)際鄉(xiāng)村改造學(xué)院的主要任務(wù)是:“第一,提供發(fā)展中國(guó)家鄉(xiāng)村民眾所需要的知識(shí),使他們能利用這些知識(shí)去發(fā)揮他們固有的潛力;第二,同其它鄉(xiāng)村發(fā)展機(jī)構(gòu)和全世界從事鄉(xiāng)村建設(shè)的人員共享這些知識(shí)。”]

5,梁漱溟及山東鄉(xiāng)村建設(shè)研究院在鄒平的實(shí)驗(yàn)

被稱(chēng)為鄒平模式或孔家店式,一度成為全國(guó)鄉(xiāng)村建設(shè)的中心之一。其辦法是:把鄉(xiāng)村組織起來(lái),建立鄉(xiāng)農(nóng)學(xué)校作為政教合一的機(jī)關(guān),向農(nóng)民進(jìn)行安分守法的倫理道德教育,達(dá)到社會(huì)安定的目的;組織鄉(xiāng)村自衛(wèi)團(tuán)體,以維護(hù)治安;在經(jīng)濟(jì)上組織農(nóng)村合作社,以謀取“鄉(xiāng)村文明”、“鄉(xiāng)村都市化”,并達(dá)到全國(guó)鄉(xiāng)村建設(shè)運(yùn)動(dòng)的大聯(lián)合,以期改造中國(guó)。

6,盧作孚在重慶北碚實(shí)驗(yàn)——北碚模式

盧作孚走的是實(shí)業(yè)救國(guó)的路子,他以民生公司為后盾,于抗戰(zhàn)期間在重慶北碚開(kāi)展了鄉(xiāng)村建設(shè)實(shí)驗(yàn)。十幾年間,他帶領(lǐng)村民修建鐵路、治理河灘、疏浚河道、開(kāi)發(fā)礦業(yè)、興建工廠、開(kāi)辦銀行、建設(shè)電站、開(kāi)通郵電、建立農(nóng)場(chǎng)、發(fā)展貿(mào)易、組織科技服務(wù)等,又重視文化、教育、衛(wèi)生、市容市貌的建設(shè),使北碚在短短的20年間,就從一個(gè)窮鄉(xiāng)僻壤變成了一個(gè)具有現(xiàn)代化雛型的城市。

7,黃炎培、江恒源等人和中華職業(yè)教育社在徐公橋、黃墟、善人橋、滬郊的實(shí)驗(yàn)區(qū)——徐公橋模式。

黃炎培等于1928年4月成立了徐公橋鄉(xiāng)村改進(jìn)會(huì),制定章程,使之成為改進(jìn)鄉(xiāng)村的唯一機(jī)關(guān)和主持改進(jìn)事業(yè)的重要團(tuán)體,在它的組織下,實(shí)施鄉(xiāng)村的普及教育,推廣合作,改良農(nóng)事,提倡副業(yè)和推行新農(nóng)具,建設(shè)道路、橋梁、衛(wèi)生等公共事業(yè)等。

7,高踐四等人和江蘇省立教育學(xué)院在無(wú)錫(黃巷、北夏、惠北)的實(shí)驗(yàn)——無(wú)錫模式。

該模式首先從事鄉(xiāng)村教育,包括設(shè)立民眾學(xué)校、建設(shè)鄉(xiāng)村小學(xué)、舉辦青年學(xué)園和訓(xùn)練班;其次,成立鄉(xiāng)村自治協(xié)進(jìn)會(huì),開(kāi)展地方自治,進(jìn)行民眾教育與保甲合一的實(shí)驗(yàn);三是指導(dǎo)農(nóng)事和進(jìn)行農(nóng)業(yè)推廣,與江蘇省農(nóng)業(yè)銀行無(wú)錫分行合作設(shè)立北夏農(nóng)民借款儲(chǔ)蓄處和惠北農(nóng)村貸款處流通金融;四是推進(jìn)農(nóng)民合作,發(fā)展家庭副業(yè),建設(shè)農(nóng)村公共衛(wèi)生等。

9,陶行知和中華教育改進(jìn)會(huì)創(chuàng)辦的曉莊學(xué)校——曉莊模式

曉莊學(xué)校積極支持師生的民主革命活動(dòng),聲援共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的工人運(yùn)動(dòng),最終被國(guó)民黨當(dāng)局關(guān)閉。

(三)鄉(xiāng)村工作討論會(huì)

1932年,中華職業(yè)教育社鎮(zhèn)江黃墟鄉(xiāng)村改進(jìn)試驗(yàn)區(qū)倡議召開(kāi)鄉(xiāng)村工作會(huì)議,后經(jīng)過(guò)山東鄉(xiāng)村建設(shè)研究院、中華平民教育促進(jìn)會(huì)、江蘇省立教育學(xué)院等大力促成,1933年7月14在山東鄒平成立了“鄉(xiāng)村工作討論會(huì)”,連續(xù)召開(kāi)過(guò)四次全國(guó)性會(huì)議:成立時(shí)召開(kāi)第一次集會(huì);1934年10月10-12日在河北定縣召開(kāi)第二次;1935年10月在江蘇無(wú)錫召開(kāi)第三次。參加這三次集會(huì)的一百多個(gè)團(tuán)體和機(jī)構(gòu),集中了當(dāng)年鄉(xiāng)村建設(shè)運(yùn)動(dòng)中最活躍、最有思想和綱領(lǐng)、最有成就者,而且每次討論會(huì)的工作報(bào)告和論文都由章元善、許仕廉、江問(wèn)漁、梁漱溟等分別編輯,結(jié)集經(jīng)中華書(shū)局出版,留下了《鄉(xiāng)村建設(shè)實(shí)驗(yàn)》(1—3集),為我們今天的鄉(xiāng)村建設(shè)思想史研究保留了異常珍貴的史料。

(四)外國(guó)人的調(diào)查與實(shí)踐

在國(guó)民政府和中共組織的農(nóng)村調(diào)查之外,外國(guó)朋友也在中國(guó)主持過(guò)農(nóng)村調(diào)查,在當(dāng)時(shí)產(chǎn)生了重要影響。其中以卜凱為代表。

卜凱(John L. Buck,1890—1975)出生于美國(guó)紐約州,1914年畢業(yè)于康奈爾大學(xué)農(nóng)學(xué)院,次年來(lái)到中國(guó)安徽宿州,以傳教士的身份從事農(nóng)村改良試驗(yàn)和推廣工作。1917年與賽珍珠(Pearl S. Buck)結(jié)婚,后者因出版反映中國(guó)農(nóng)村生活的小說(shuō)—《大地》而獲得諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)。

卜凱1920年開(kāi)始任教于南京金陵大學(xué)農(nóng)學(xué)院,1921年創(chuàng)建了中國(guó)第一個(gè)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)系—金陵大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)系;開(kāi)創(chuàng)并極大推動(dòng)了我國(guó)近代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)與研究的發(fā)展。1922至1925年間通過(guò)學(xué)生作業(yè)完成7省17個(gè)地區(qū)2866戶(hù)中國(guó)農(nóng)家經(jīng)濟(jì)調(diào)查,成為當(dāng)時(shí)中國(guó)“歷時(shí)最久、調(diào)查地域最廣,調(diào)查項(xiàng)目最詳,和比較上最富于科學(xué)性的農(nóng)村調(diào)查”。卜凱在中國(guó)近30年,一直致力于中國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)和調(diào)查研究工作,發(fā)表了多部產(chǎn)生重大影響的中國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)著作,其中,《中國(guó)農(nóng)家經(jīng)濟(jì)》和《中國(guó)土地利用》兩書(shū)于20世紀(jì)30年代出版以后,在學(xué)術(shù)界“不僅劃時(shí)代地建立起了中國(guó)近代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的一套最完善的調(diào)查資料,并且他對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的看法一直影響著后來(lái)的學(xué)者”,他本人也“廣泛被尊為世界上關(guān)于中國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)最優(yōu)秀,最權(quán)威的學(xué)者”。

卜凱對(duì)中國(guó)近代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題研究最突出的貢獻(xiàn)有兩個(gè)方面:一是在研究方法上,引入西方最新的調(diào)查研究方法,使農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的調(diào)查科學(xué)化;二是在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)思想方面,提出關(guān)于中國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的獨(dú)到見(jiàn)解,試圖從學(xué)理的角度分析中國(guó)的農(nóng)經(jīng)問(wèn)題,雖然他提出的解救中國(guó)農(nóng)經(jīng)問(wèn)題的藥方不一定能根治中國(guó)的農(nóng)經(jīng)頑癥,但他運(yùn)用西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的前沿理論與方法展開(kāi)的農(nóng)村調(diào)查,提出的理論思路對(duì)于開(kāi)拓中國(guó)近代農(nóng)經(jīng)研究的視野不無(wú)裨益。卜凱認(rèn)為,中國(guó)近代農(nóng)業(yè)的主要問(wèn)題,必須通過(guò)擴(kuò)大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平的廣義技術(shù)進(jìn)步來(lái)解決,這一思路被稱(chēng)為“技術(shù)派”。

德國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家瓦格納于1926年出版《中國(guó)農(nóng)書(shū)》,以個(gè)人田野調(diào)查和多年的第一手觀察為基礎(chǔ),詳盡探討了中國(guó)農(nóng)村家庭農(nóng)場(chǎng)的自然、技術(shù)、制度等若干特征。他敏銳地觀察到中國(guó)土地占有在省際和省內(nèi)的差異以及家庭農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的細(xì)碎化,并將其歸因于中國(guó)諸子均分的繼承制度。

另一個(gè)美國(guó)社會(huì)學(xué)家Daniel Kulp(葛學(xué)溥,也有譯作庫(kù)爾普的,1913年來(lái)中國(guó),任上海滬江大學(xué)社會(huì)學(xué)系主任兼教授)1925年出版的《華南的鄉(xiāng)村生活――廣東鳳凰村的宗族主義社會(huì)學(xué)研究》是該領(lǐng)域較早采用個(gè)案研究的典范。發(fā)現(xiàn)了“宗族首領(lǐng)-房頭-家長(zhǎng)”構(gòu)成村莊的權(quán)力鏈條。

(五)性質(zhì)與評(píng)價(jià)

民國(guó)鄉(xiāng)村建設(shè)運(yùn)動(dòng)就其性質(zhì)而言,它是在半殖民地半封建社會(huì)條件下,以知識(shí)分子為先導(dǎo)、社會(huì)各界參與的救濟(jì)鄉(xiāng)村或社會(huì)改良運(yùn)動(dòng),是鄉(xiāng)村建設(shè)救國(guó)論的理論表達(dá)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)。

但是,這些都沒(méi)有抓住中國(guó)農(nóng)村社會(huì)的主要矛盾。

抓住中國(guó)農(nóng)村社會(huì)的主要矛盾的調(diào)查,是由馬克思主義的農(nóng)村調(diào)查完成的。

二、中國(guó)最早的馬克思主義農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查

中國(guó)最早的馬克思主義農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查,是陳翰笙領(lǐng)導(dǎo)完成的。

陳翰笙是我國(guó)學(xué)術(shù)界的一代宗師,在經(jīng)濟(jì)學(xué)、歷史學(xué)、社會(huì)學(xué)和國(guó)際政治學(xué)等多種學(xué)術(shù)領(lǐng)域均有重大建樹(shù),被譽(yù)為中國(guó)“當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)家之父”,“馬克思主義農(nóng)村經(jīng)濟(jì)學(xué)先驅(qū)”。

陳翰笙的學(xué)術(shù)地位,我舉三個(gè)例子,即可看出:

一是吳敬璉老先生的一篇回憶錄記述:有一次中宣部開(kāi)會(huì),吳敬璉看到自己的老師孫冶方和薛暮橋兩人一左一右攙扶著一個(gè)老人即陳翰笙,遂上前攙扶,孫冶方告訴他:這個(gè)事還輪不到你。陳翰笙的學(xué)生孫冶方和薛暮橋,則是我國(guó)第一代經(jīng)濟(jì)學(xué)大師,1980年代前期即被稱(chēng)京城“四大泰斗”(另兩位是許滌新、于光遠(yuǎn))。

二是北大學(xué)術(shù)泰斗季羨林在回憶錄中稱(chēng)他是陳翰笙的學(xué)生。

三是據(jù)陳翰笙85歲時(shí)帶的碩士生潘維(北京大學(xué)國(guó)際關(guān)系學(xué)院主任,北京大學(xué)中國(guó)與世界研究中心主任)紀(jì)念文章,陳翰笙指導(dǎo)學(xué)生,一周上兩小時(shí)課,1小時(shí)教授英文,1小時(shí)談歷史、社會(huì)、時(shí)政和碩士論文。后來(lái)潘維申請(qǐng) 政治系博士生時(shí),把自己的研究菲律賓民族主義的發(fā)展歷程的碩士論文譯成英文,寄給學(xué)校,改變了因沒(méi)有GRE成績(jī)(中國(guó)大陸地區(qū)考生通過(guò)教育部考試中心報(bào)名網(wǎng)站報(bào)考的留學(xué)生資格普通考試和專(zhuān)業(yè)考試)而不錄取的決定。由此潘維才知道,陳翰笙在美國(guó)的名氣比在中國(guó)大,他的推薦信是關(guān)鍵性的。

(一)背景與起因

1928年,中共第六次全國(guó)代表大會(huì)做出了關(guān)于土地問(wèn)題和農(nóng)民問(wèn)題的兩個(gè)決議,第一次明確地提出了當(dāng)時(shí)中國(guó)的社會(huì)性質(zhì)是半殖民地半封建的社會(huì)性質(zhì),并將“土地革命”確定為中國(guó)革命的主要內(nèi)容。

然而,當(dāng)時(shí)對(duì)于中國(guó)社會(huì)以及中國(guó)革命無(wú)論在國(guó)內(nèi)還是在國(guó)外都有著不同的聲音。有人認(rèn)為中國(guó)已經(jīng)是商業(yè)化的資本主義社會(huì),中國(guó)的資產(chǎn)階級(jí)革命已經(jīng)完成。但以中國(guó)共產(chǎn)黨人為代表的有識(shí)之士認(rèn)為中國(guó)是“半封建半殖民地社會(huì)”,資產(chǎn)階級(jí)革命的任務(wù)尚未完成。

陳翰笙為論證當(dāng)時(shí)中國(guó)的半殖民地半封建社會(huì)的性質(zhì),遂進(jìn)行農(nóng)村調(diào)查,調(diào)查選擇了無(wú)錫、保定。無(wú)錫是陳翰笙的老家,他對(duì)當(dāng)?shù)厍闆r較為熟悉。無(wú)錫也是中國(guó)民族工商業(yè)最為發(fā)達(dá)的地方,了解了無(wú)錫農(nóng)村,就能了解帝國(guó)主義以及買(mǎi)辦階級(jí)是如何影響中國(guó)農(nóng)村的。在華北,原計(jì)劃調(diào)查大同,但后來(lái)由于時(shí)局關(guān)系,改為保定。具體的調(diào)查方法是從“每省之內(nèi),又選定農(nóng)業(yè)最繁盛工商業(yè)最發(fā)達(dá)的一縣為調(diào)查地點(diǎn)。在這一縣內(nèi)用初步的經(jīng)濟(jì)調(diào)查去決定幾個(gè)區(qū)域。在各區(qū)域內(nèi),又選定一定比例數(shù)的農(nóng)村以為代表。在這樣的代表農(nóng)村中,每一村戶(hù)都仔細(xì)的完全的挨戶(hù)調(diào)查”,再“選定村與鄰村的中心市場(chǎng),亦加以概況調(diào)查,藉資參考”。

2021年6月第1版的無(wú)錫、保定農(nóng)村調(diào)查資料

(二)組建調(diào)查組

王寅生是陳翰笙在北大教書(shū)時(shí)的學(xué)生。他實(shí)際上是兩次調(diào)查的主要組織者。無(wú)錫農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查計(jì)劃由陳翰笙、王寅生和王立我三人制定,以“國(guó)立中央研究院無(wú)錫農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查團(tuán)”名義進(jìn)行。王立我參與過(guò)金陵大學(xué)卜凱組織的調(diào)查,比較有經(jīng)驗(yàn)。

無(wú)錫農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查計(jì)劃由陳翰笙、王寅生和王立我三人制定,以“國(guó)立中央研究院無(wú)錫農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查團(tuán)”名義進(jìn)行。調(diào)查團(tuán)共計(jì)45人,實(shí)際工作由王寅生負(fù)責(zé),他常駐無(wú)錫縣城;王立我為指導(dǎo)員。總辦公處設(shè)在崇安寺小學(xué)。

調(diào)查團(tuán)下設(shè)4個(gè)調(diào)查組,分別由張稼夫、錢(qián)俊瑞、秦柳方和劉端生擔(dān)任小組負(fù)責(zé)人。每一個(gè)小組中都有文書(shū)、會(huì)計(jì)、交際和調(diào)查員,文書(shū)、會(huì)計(jì)、交際也都由調(diào)查員兼任。

調(diào)查員多生長(zhǎng)在無(wú)錫或鄰近各縣。據(jù)廖凱聲、秦柳方等學(xué)者回憶,共有45人參加了無(wú)錫農(nóng)村調(diào)查。這些人大多數(shù)是生長(zhǎng)在無(wú)錫或鄰近各縣的,因?yàn)閷?duì)該地區(qū)的風(fēng)俗和語(yǔ)言較為熟悉,會(huì)給調(diào)查帶來(lái)很多便利。在這45人中,有1/3是國(guó)立北京大學(xué)、(國(guó)立)勞動(dòng)大學(xué)、上海法政專(zhuān)門(mén)等學(xué)校研究農(nóng)業(yè)或社會(huì)經(jīng)濟(jì)的畢業(yè)生或肄業(yè)生;有1/3是當(dāng)?shù)匦W(xué)教員或者從事鄉(xiāng)村改進(jìn)、工人教育的工作人員;另有1/3是該縣高級(jí)中學(xué)肄業(yè)生。他們?cè)谡{(diào)查中是分工協(xié)作的,一般的入戶(hù)調(diào)查工作由中學(xué)生擔(dān)任,而小學(xué)教員由于語(yǔ)言便利且對(duì)當(dāng)?shù)厍闆r熟悉擔(dān)任溝通交流工作。大學(xué)者除了兼做調(diào)查員外,還負(fù)責(zé)指導(dǎo)調(diào)查工作。據(jù)張稼夫回憶,還有同濟(jì)大學(xué)、無(wú)錫師范學(xué)校(江蘇省立第三師范學(xué)校)的一些學(xué)生。其中鄉(xiāng)村小學(xué)教師發(fā)揮重要作用,是“農(nóng)村調(diào)查最有力的幫手”。

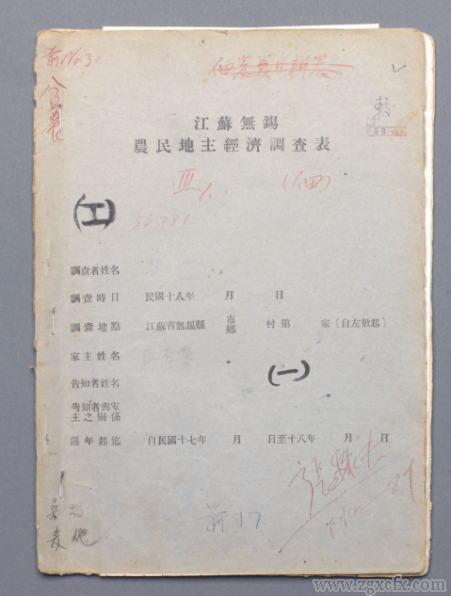

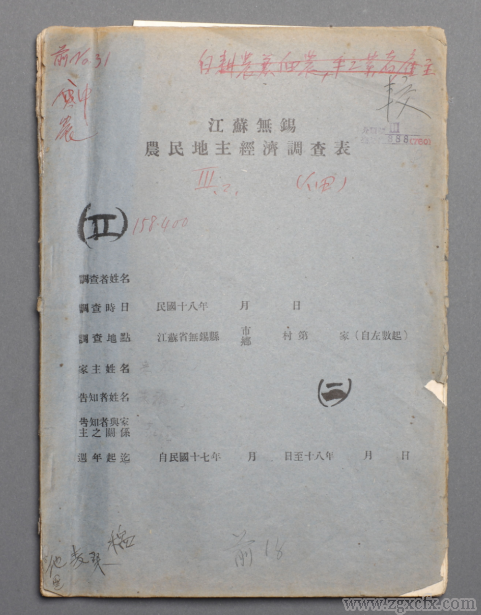

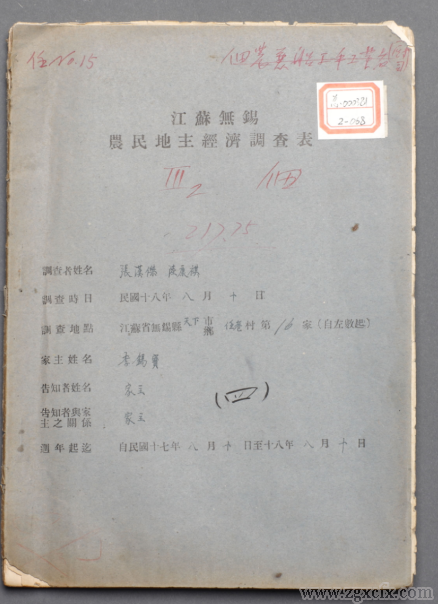

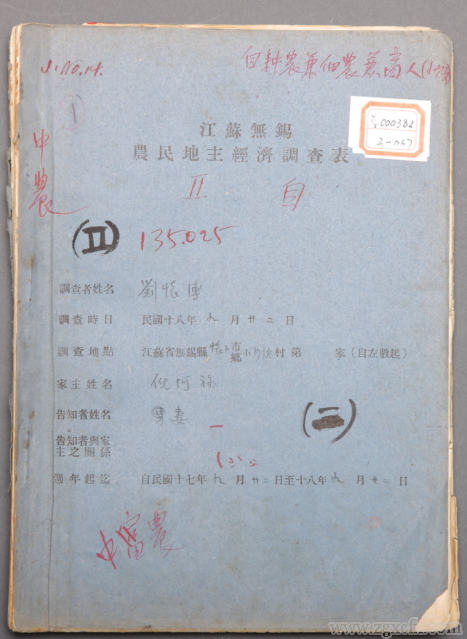

(三)實(shí)地調(diào)查

1929年7月至9月底實(shí)施調(diào)查。確定調(diào)查村后即訓(xùn)練調(diào)查員,并對(duì)表格、調(diào)查技術(shù)、應(yīng)付環(huán)境的策略進(jìn)行詳細(xì)討論,此次歷時(shí)3月的調(diào)查逐戶(hù)調(diào)查22村,概況調(diào)查55村,還有8個(gè)市鎮(zhèn)工商業(yè)和1204農(nóng)戶(hù)經(jīng)濟(jì)生活。各戶(hù)“江蘇無(wú)錫農(nóng)民地主經(jīng)濟(jì)調(diào)查表”獨(dú)立成冊(cè),原稿現(xiàn)藏中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所和江蘇省無(wú)錫博物院。

無(wú)錫挨戶(hù)調(diào)查共計(jì)調(diào)查的22個(gè)村,分別為小沙頭、唐家宕、曹莊(里)、垮上涇、任巷、白水蕩、前章、小房巷、張?zhí)料铩ⅫS巷、龔巷、黃土涇橋、蘇巷、張巷橋、東吳塘、西大房、前劉巷、邵巷、陽(yáng)灣(里)、周家橋、新開(kāi)河、毛村。挨戶(hù)調(diào)查結(jié)束后又通信調(diào)查了55個(gè)自然村的概況和8個(gè)農(nóng)村市鎮(zhèn)的工商業(yè)情況。

調(diào)查內(nèi)容包括農(nóng)戶(hù)和生產(chǎn)的基本情況,以及租佃、借貸、典當(dāng)、捐稅負(fù)擔(dān)、商業(yè)買(mǎi)賣(mài)、生活消費(fèi)、文化教育等等。

無(wú)錫農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查并非一次完成,而是因資料整理和報(bào)告起草需要還進(jìn)行了后續(xù)調(diào)查,其中兩次后續(xù)調(diào)查記載較為清晰:一次是1931年,另一次是1933年。前者緣于調(diào)查資料整理過(guò)程中,王寅生等人發(fā)現(xiàn)農(nóng)具的費(fèi)用以及長(zhǎng)工工資、稻田中的人工費(fèi)數(shù)據(jù)多有缺陷,1931年對(duì)1929年調(diào)查進(jìn)行了補(bǔ)充調(diào)查。后者更為復(fù)雜、也更為重要,但未見(jiàn)關(guān)注和研究,有必要進(jìn)行專(zhuān)門(mén)討論。

美國(guó)記者、著名作家史沫特萊(Agnes Smedley,1892—1950)1929年秋與陳翰笙從上海到無(wú)錫參加了調(diào)查,陳翰笙曾親自陪同史沫特萊訪問(wèn)了幾個(gè)自然村。她于1930年在美國(guó)《新共和》(The New Republic)雜志發(fā)表《中國(guó)人的命運(yùn)》(Chinese Destinies,1933)和《中國(guó)的戰(zhàn)歌》(Battle Hymns of China,1943)。不僅如此,她還在1930年冬介紹日本記者、中國(guó)問(wèn)題專(zhuān)家尾崎秀實(shí)(1901—1944)、《魯迅日記》中的“尾崎君”與陳翰笙認(rèn)識(shí),促使尾崎秀實(shí)重視和研究中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,陳翰笙與尾崎秀實(shí)從此建立友誼。

保定的調(diào)查是從1930年5月開(kāi)始的,8月結(jié)束。調(diào)查由中央研究院社會(huì)科學(xué)研究所與北平社會(huì)調(diào)查所合作完成的,領(lǐng)導(dǎo)者仍為陳翰笙,主要組織者仍為王寅生等人。調(diào)查團(tuán)由調(diào)查員、向?qū)T、辦事員,共66人組織而成,辦事處設(shè)清苑城內(nèi)下關(guān)的河北省立第二師范學(xué)校。調(diào)查人員分組情況與無(wú)錫相仿,但為了提高工作效率,組長(zhǎng)不再兼任調(diào)查員。據(jù)張稼夫回憶,北平社會(huì)調(diào)查所的參與人員包括韓德章等人,保定二師的石凱福、項(xiàng)世澄以及薛品軒等人。

保定共計(jì)調(diào)查了11個(gè)村。這些村的選擇是基于以下程序完成的。根據(jù)保定鄉(xiāng)境、農(nóng)產(chǎn)物情形之不同,把保定分為四個(gè)區(qū):第一區(qū)為“縣南境唐河兩岸、麥產(chǎn)之豐、為全縣冠、沿河數(shù)十村、向有‘一麥頂三秋’之諺語(yǔ)、但唐河每至夏秋霪雨連綿之際、河水泛濫、秋收泰半無(wú)望、歷年皆然、絕少幸免、故該帶在清苑農(nóng)村經(jīng)濟(jì)上、頗具特殊情形、乃畫(huà)定為第一區(qū)”;第二區(qū)為東南鄉(xiāng);第三區(qū)為西南鄉(xiāng),這兩個(gè)區(qū)的特點(diǎn)是“麥秋均相若、而產(chǎn)高粱谷較多”;第四區(qū)為“縣城附廓各村、為適應(yīng)城市生活需要、種菜蔬者較多、并可查知城市與鄉(xiāng)村銜接處之經(jīng)濟(jì)情形”。然后在每一個(gè)區(qū)內(nèi),選擇3—4個(gè)代表村,以二百戶(hù)或者百余戶(hù)為宜,進(jìn)行逐戶(hù)調(diào)查。逐戶(hù)調(diào)查共包括1770個(gè)農(nóng)戶(hù)。除此之外,還對(duì)72個(gè)村莊和6個(gè)農(nóng)村市場(chǎng)做了概況考察。清苑縣的村概況調(diào)查表涵蓋60多張表,各種問(wèn)答題有130多道。分戶(hù)經(jīng)濟(jì)調(diào)查表共有27頁(yè),分為41個(gè)表,表的內(nèi)容涵蓋耕種、畜養(yǎng)、副業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)、稅捐、田租、借貸、消費(fèi),共八大項(xiàng),每一大項(xiàng)下又有若干小項(xiàng)。

(五)資料整理與成果

調(diào)查結(jié)束后就是資料整理以及最終報(bào)告的撰寫(xiě)工作。陳翰笙、王寅生和錢(qián)俊瑞等撰寫(xiě)了《無(wú)錫的土地分配與農(nóng)村資本主義的發(fā)展》。但報(bào)告被國(guó)民黨當(dāng)局?jǐn)R置,一直沒(méi)有發(fā)表,后來(lái)丟失。保定的調(diào)查報(bào)告則沒(méi)有完成。

陳翰笙還將調(diào)查所得用英文寫(xiě)成《難民的東北流亡》、《現(xiàn)代中國(guó)的土地問(wèn)題》、《中國(guó)的地主與農(nóng)民》、《工業(yè)資本與中國(guó)農(nóng)民》、《中國(guó)農(nóng)民》等重要著作,得到國(guó)際學(xué)術(shù)界的高度關(guān)注和廣泛使用,是國(guó)際公認(rèn)的中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)權(quán)威學(xué)者。

調(diào)查的其他成果,比如《畝的差異:無(wú)錫22村稻田的173種大小不同的畝》(與王寅生等人合寫(xiě),原載《國(guó)立中央研究院社會(huì)科學(xué)研究所集刊》第一號(hào),上海,1929年。)、《中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究之發(fā)軔》等。《畝的差異》開(kāi)創(chuàng)性地發(fā)現(xiàn)無(wú)錫至少有173種畝,同一個(gè)村內(nèi)至少有5種畝。報(bào)告認(rèn)為,“工業(yè)資本主義沒(méi)有發(fā)展的中國(guó)本不能有統(tǒng)一的度量衡,并且積受了數(shù)千年分家、租佃、典押、買(mǎi)賣(mài)等習(xí)俗的影響,到現(xiàn)在差不多每一農(nóng)戶(hù)的所謂畝也就都有兩三種的大小”,這“使浮征稅捐的種種弊端更加厲害,同時(shí)使地主更可浮收田租”。這可說(shuō)明中國(guó)至少是前資本主義社會(huì)性質(zhì)。

在太平洋國(guó)際學(xué)會(huì)的資助下,陳翰笙和邱茉莉(Elsie Fairfax Cholmeley)還編寫(xiě)過(guò)一本《農(nóng)村中國(guó)》,其中第一部分第二章“上海附近無(wú)錫的土地集中”(Land concentration in Wusih,near Shanghai)和第六章“土地所有權(quán)的變革與永佃制的命運(yùn)”(Change in land ownership and the fate of permanent tenancy),反映的是兩個(gè)未刊報(bào)告《無(wú)錫的土地分配與資本主義的前途》和《土地所有權(quán)的近代化》的思想。除此之外,還有秦柳方、錢(qián)俊瑞合寫(xiě)的《黃巷經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)》、廖凱聲的《社會(huì)學(xué)研究所無(wú)錫農(nóng)村調(diào)查記略》和韋健雄的《無(wú)錫三個(gè)農(nóng)村底農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)調(diào)查》等一些成果。保定方面的成果主要是北平社會(huì)調(diào)查所人員所做,比如張培剛(發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)之父)的《清苑的農(nóng)家經(jīng)濟(jì)》,但這一成果所運(yùn)用的方法與陳翰笙的有所不同。

(五)后人追蹤調(diào)查

1920、30年代陳翰生無(wú)錫、保定農(nóng)村調(diào)查后,又在原查點(diǎn)進(jìn)行過(guò)三次大規(guī)模的調(diào)查。這在世界農(nóng)村調(diào)查史上絕無(wú)僅有。

1958年第二次調(diào)查,起因是中國(guó)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所(今中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所)偶然從檔案中發(fā)現(xiàn)了無(wú)錫、清苑農(nóng)村調(diào)查的原始資料,遂有人建議在兩地原調(diào)查點(diǎn)做一次新的調(diào)查,用事實(shí)證明解放前、后農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的巨大變化和社會(huì)主義制度的優(yōu)越性。第二次調(diào)查由薛暮橋和孫冶方組織,薛暮橋時(shí)任國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng),孫冶方時(shí)任中國(guó)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng),于1958年4月至8月在無(wú)錫從原22個(gè)村中選擇11個(gè)村1100戶(hù),在保定原11個(gè)村3396戶(hù)開(kāi)展調(diào)查,后形成《江蘇省無(wú)錫縣近三十年來(lái)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查報(bào)告》與《廿八年來(lái)保定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查報(bào)告》。

1987年第三次調(diào)查由杜潤(rùn)生提議,于1987年(改革開(kāi)放時(shí)期)開(kāi)展,目的在于形成一套中國(guó)60年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化的典型調(diào)查資料,為中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)變遷研究提供定量分析數(shù)據(jù)。此次調(diào)查有兩個(gè)改變:一是由自然村普遍調(diào)查改為行政村的抽樣調(diào)查;二是由于參與者有一些社會(huì)學(xué)者,因此調(diào)查加入了很多社會(huì)學(xué)方面的內(nèi)容。

1998年第四次調(diào)查有感于以前的調(diào)查沒(méi)有善終,致使大批辛苦得來(lái)的寶貴資料長(zhǎng)期閑置,不得開(kāi)發(fā)利用,而決心接續(xù)完成前人未竟的事業(yè),由中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)所中國(guó)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)史研究室和中國(guó)經(jīng)濟(jì)史研究室于1998年合作完成。第三次與第四次的調(diào)查時(shí),我國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)發(fā)展已較為規(guī)范,因此表格的內(nèi)容設(shè)計(jì)也愈細(xì)致規(guī)范。

三、中國(guó)最早馬克思主義農(nóng)村調(diào)查的重大意義

從中國(guó)最早馬克思主義農(nóng)村調(diào)查中可以發(fā)現(xiàn),老經(jīng)濟(jì)學(xué)家們真正地是把論文寫(xiě)在祖國(guó)大地上,解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,具有重大的理論與實(shí)踐意義。

(一)政治意義

一是論證了中共土地革命路線的正確。1927年大革命失敗后,中共黨內(nèi)外對(duì)中國(guó)社會(huì)和中國(guó)革命的性質(zhì)出現(xiàn)了嚴(yán)重的認(rèn)識(shí)分歧。中共六大指出:中國(guó)仍處于半殖民地半封建社會(huì),中國(guó)革命的中心任務(wù)是推翻地主階級(jí)土地私有制度,實(shí)行土地革命。此時(shí),第一次“無(wú)錫、保定農(nóng)村調(diào)查”為中國(guó)共產(chǎn)黨的土地革命理論建設(shè)提供了論證,發(fā)揮了重要作用,已被寫(xiě)入了《中國(guó)共產(chǎn)黨黨史》(第二卷),其影響力極大。

二是與當(dāng)時(shí)共產(chǎn)國(guó)際權(quán)威的論戰(zhàn)提供了論據(jù),使中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究的中心從莫斯科轉(zhuǎn)移到上海。1920年代陳翰笙在國(guó)際農(nóng)民運(yùn)動(dòng)研究所做研究員的時(shí)候,當(dāng)時(shí)擔(dān)任國(guó)際農(nóng)民運(yùn)動(dòng)研究所東方部部長(zhǎng)的匈牙利人馬季亞爾(曾任蘇聯(lián)駐上海領(lǐng)事館工作人員)剛好出版了《中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》一書(shū),認(rèn)為當(dāng)時(shí)的中國(guó)社會(huì)性質(zhì)已經(jīng)處于資本主義階段,而陳翰笙對(duì)這一論斷保佑著強(qiáng)烈的懷疑,曾與其論戰(zhàn),但缺少具體論據(jù)。正是帶著“中國(guó)社會(huì)到底是什么性質(zhì)”的這一問(wèn)題意識(shí),陳翰笙回國(guó)后積極組織實(shí)施了一系列農(nóng)村調(diào)查,并系統(tǒng)回應(yīng)了當(dāng)時(shí)的一系列爭(zhēng)論。陳翰笙在評(píng)論關(guān)于中國(guó)和日本的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究時(shí),坦率地指出俄語(yǔ)研究文獻(xiàn)在提供數(shù)據(jù)方面“毫無(wú)意義”。這是對(duì)蘇聯(lián)1930年代農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)研究(包括中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究)衰落的權(quán)威評(píng)論,也是莫斯科馬克思主義經(jīng)濟(jì)研究教條化的一個(gè)側(cè)面。

通過(guò)調(diào)查和論戰(zhàn),中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究的話(huà)語(yǔ)主導(dǎo)權(quán)從蘇聯(lián)移到了國(guó)內(nèi)。在這次調(diào)查之前,國(guó)際上研究中國(guó)農(nóng)村的主導(dǎo)力量在蘇聯(lián)和日本,這之后人們才意識(shí)到陳翰笙等人才是真正了解中國(guó)農(nóng)村社會(huì)的人。1935年紐約《太平洋事務(wù)》季刊發(fā)表伊羅生(HaroldR.Isaacs,1910—1986)的長(zhǎng)篇論文,稱(chēng)陳翰笙為“中國(guó)最有能力的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究者”。1948年《世界與中國(guó)》第一期按語(yǔ)中也稱(chēng)“陳氏研究中國(guó)土地問(wèn)題多年,著作甚富,為此一問(wèn)題之權(quán)威”。評(píng)論恰如其分,也說(shuō)明以無(wú)錫、保定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查為基礎(chǔ)的中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究,令世界矚目。

三是對(duì)馬克思主義農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中國(guó)化,馬克思主義在中國(guó)的傳播都起了極大地推動(dòng)作用。陳翰笙等被稱(chēng)為“中國(guó)農(nóng)村派”,是民國(guó)時(shí)期一支重要的馬克思主義經(jīng)濟(jì)學(xué)派,他們堅(jiān)持馬克思主義分析范式,從地權(quán)矛盾——土地所有權(quán)集中與使用權(quán)分散之間的矛盾出發(fā),分析了20世紀(jì)30年代中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)危機(jī)產(chǎn)生的原因,提出和論證了土地所有權(quán)變革的獨(dú)樹(shù)一幟的觀點(diǎn),在民國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)界產(chǎn)生了重要影響。.

(二)真實(shí)反映中國(guó)人民在生產(chǎn)和生活狀況

王寅生布置調(diào)查任務(wù)時(shí)要求“真實(shí)可靠,有據(jù)可查,符合實(shí)情”。

無(wú)錫博物院藏有四份《江蘇無(wú)錫農(nóng)民地主經(jīng)濟(jì)調(diào)查表》,是1929年陳翰笙組織的江蘇無(wú)錫農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查所留存的原始資料的一部分,為國(guó)家一級(jí)文物。

表1:《江蘇無(wú)錫農(nóng)民地主經(jīng)濟(jì)調(diào)查表》——佃農(nóng)朱杏寶冊(cè)

表2:《江蘇無(wú)錫農(nóng)民地主經(jīng)濟(jì)調(diào)查表》——佃農(nóng)朱福元冊(cè)

表3:《江蘇無(wú)錫農(nóng)民地主經(jīng)濟(jì)調(diào)查表》——佃農(nóng)季錫寶冊(cè)

表4:《江蘇無(wú)錫農(nóng)民地主經(jīng)濟(jì)調(diào)查表》——自耕農(nóng)倪阿福冊(cè)

表5:調(diào)查表中一頁(yè)的類(lèi)別

這四份調(diào)查表,調(diào)查對(duì)象為三戶(hù)佃農(nóng)和一戶(hù)自耕農(nóng),調(diào)查內(nèi)容包括每戶(hù)人口、占有土地、農(nóng)作物種類(lèi)、收成、各類(lèi)支出等,分為數(shù)十個(gè)小項(xiàng),十分細(xì)致。這些歷經(jīng)艱辛保存下來(lái)的調(diào)查表作為此次農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查的歷史見(jiàn)證物,既反映了當(dāng)時(shí)無(wú)錫農(nóng)村的基本經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和農(nóng)業(yè)、工商業(yè)發(fā)展情況,也能看出無(wú)錫農(nóng)村存在的階級(jí)對(duì)立尖銳,土地占有極不平衡的現(xiàn)實(shí),具有重要的史學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)價(jià)值。

另?yè)?jù)調(diào)查,1929年在無(wú)錫,平均一戶(hù)人家的蠶繭生產(chǎn)額為74.97元,這與6—7石米的價(jià)格、3—4畝水田的耕作收入相當(dāng)。真實(shí)反映中國(guó)人民在生產(chǎn)和生活上的歷史性進(jìn)步。

(三)最早培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的馬克思主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家

在他的帶動(dòng)下,一批受聘參加農(nóng)村調(diào)查的青年知識(shí)分子也逐步成長(zhǎng)起來(lái),如王寅生、張錫昌、薛暮橋、劉端生、秦柳方、孫冶方、錢(qián)俊瑞、廖凱聲、姜君辰等。薛暮橋晚年曾經(jīng)表示,陳翰笙的《封建社會(huì)的農(nóng)村生產(chǎn)關(guān)系》等著作是很好的教材,把他引上了研究這一門(mén)科學(xué)的正確道路。為新中國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。薛暮橋、孫冶方、錢(qián)俊瑞等當(dāng)事人在參加陳翰笙主持的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究過(guò)程中建立起理論聯(lián)系實(shí)際的能力,這種能力直到改革開(kāi)放年代仍在發(fā)揮作用。

薛暮橋(左)與孫冶方(右)(圖片來(lái)源:孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)基金會(huì) 李昭提供)

薛暮橋(1904年10月25日—2005年7月22日),江蘇無(wú)錫人。1927年加入中國(guó)共產(chǎn)黨。當(dāng)代中國(guó)杰出經(jīng)濟(jì)學(xué)家,中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)界泰斗,首屆中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者,被譽(yù)為“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)拓荒者”,親身參與中國(guó)兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體制建設(shè),是新中國(guó)第一代社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家和高級(jí)經(jīng)濟(jì)官員之一。

孫冶方(1908-1983),江蘇無(wú)錫人,模范共產(chǎn)黨員,著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家,老一輩無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家。中華人民共和國(guó)成立后,歷任上海軍管會(huì)重工業(yè)處處長(zhǎng),華東軍政委員會(huì)工業(yè)部副部長(zhǎng),統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng),國(guó)家統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng),中國(guó)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所代理所長(zhǎng)、所長(zhǎng)等職。他寫(xiě)的《關(guān)于全民所有制經(jīng)濟(jì)內(nèi)部的財(cái)政制度問(wèn)題》、《關(guān)于等價(jià)交換原則和價(jià)格政策》等研究報(bào)告,受到康生、陳伯達(dá)等人的批判。“文化大革命”中受迫害監(jiān)禁。1977年后得到徹底平反,任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院顧問(wèn)兼經(jīng)濟(jì)研究所顧問(wèn)。中共十二大被選為中共中央顧問(wèn)委員會(huì)委員。他是中國(guó)現(xiàn)代馬克思主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家,對(duì)中國(guó)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重大理論和實(shí)際問(wèn)題提出了一系列獨(dú)創(chuàng)見(jiàn)解。1983年2月22日因病在北京逝世。

孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎(jiǎng)于1985年開(kāi)始設(shè)立和評(píng)選,每?jī)赡暝u(píng)選、頒發(fā)一次,是迄今中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)界的最高獎(jiǎng)。

王寅生(1902~1956),曾任中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所研究室主任、中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)編譯室主任、國(guó)際經(jīng)濟(jì)事務(wù)管理局副局長(zhǎng),兼任中科院經(jīng)濟(jì)研究所研究員,《經(jīng)濟(jì)研究》編委,全國(guó)政協(xié)委員。并主編《商務(wù)日?qǐng)?bào)》副刊《中國(guó)農(nóng)村》。兼復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)。

錢(qián)俊瑞(1908~1985),1949年1月,擔(dān)任北平軍管會(huì)文化接管委員會(huì)主任,負(fù)責(zé)接管清華大學(xué)、北京大學(xué)、燕京大學(xué)等高等學(xué)校和各項(xiàng)文化教育機(jī)構(gòu),并主持華北高等教育委員會(huì)工作。后擔(dān)任教育部黨組書(shū)記、副部長(zhǎng)、政務(wù)院文化教育委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、文化部黨組書(shū)記、副部長(zhǎng)兼國(guó)務(wù)院文教辦公室副主任,并當(dāng)選為中國(guó)科學(xué)院原哲學(xué)社會(huì)科學(xué)部學(xué)部委員。除了負(fù)責(zé)世界經(jīng)濟(jì)研究所的工作之外,還擔(dān)任國(guó)家計(jì)委顧問(wèn)、國(guó)家進(jìn)出口管理委員會(huì)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究中心主任、國(guó)務(wù)院經(jīng)濟(jì)研究中心顧問(wèn)和大百科全書(shū)編輯委員會(huì)委員等。

張錫昌(1902~1980)、解放后曾擔(dān)任交通工作部辦公廳副主任,內(nèi)務(wù)部辦公廳主任、黨組成員,中國(guó)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所《經(jīng)濟(jì)研究》雜志編委。

姜君辰(1904~1985),新中國(guó)成立后,他擔(dān)任中華供銷(xiāo)合作總社副主任8年。在這期間,他著手研究農(nóng)業(yè)多種經(jīng)營(yíng)和供銷(xiāo)合作社在過(guò)渡時(shí)期的作用。1957年調(diào)任國(guó)務(wù)院科學(xué)規(guī)劃委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)科學(xué)院哲學(xué)社會(huì)科學(xué)學(xué)部副主任。改革開(kāi)放后任國(guó)務(wù)院經(jīng)濟(jì)研究中心顧問(wèn)、中國(guó)商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)顧問(wèn)等職。

四、簡(jiǎn)短的結(jié)論與啟示

回顧我國(guó)最早的農(nóng)村調(diào)查、特別是馬克思主義農(nóng)村調(diào)查,可以看出,陳翰笙領(lǐng)導(dǎo)的無(wú)錫、保定農(nóng)村1920年代的調(diào)查,有許多值得我們后學(xué)者學(xué)習(xí)與借鑒的。

一是強(qiáng)烈的問(wèn)題意識(shí)。當(dāng)時(shí)黨內(nèi)外、甚至共產(chǎn)國(guó)際內(nèi)曾出現(xiàn)中國(guó)已進(jìn)入資本主義社會(huì)的判斷,陳翰笙為了論證中共六大及斯大林關(guān)于中國(guó)社會(huì)尚處于前資本主義社會(huì)的論斷,也就是說(shuō)帶著這個(gè)問(wèn)題才從事無(wú)錫、保定農(nóng)村調(diào)查的。

二是運(yùn)用馬克思主義階級(jí)分析方法,抓著了當(dāng)時(shí)中國(guó)農(nóng)村的主要矛盾,即土地產(chǎn)權(quán)。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)曾出現(xiàn)上千項(xiàng)農(nóng)村調(diào)查,大都是從生產(chǎn)力方面著手,得出了小農(nóng)不規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)業(yè)技術(shù)落后等,這些發(fā)現(xiàn)不能說(shuō)是錯(cuò)的,但是都沒(méi)有抓著當(dāng)時(shí)中國(guó)社會(huì)的主要矛盾。

三是調(diào)查的深入細(xì)致,令人嘆為觀止。每一個(gè)調(diào)查點(diǎn)都選擇1000個(gè)以上樣本農(nóng)戶(hù)(無(wú)錫1204戶(hù)、保定1770戶(hù)),而每一個(gè)調(diào)查農(nóng)戶(hù)的問(wèn)卷表上所列項(xiàng)目便達(dá)30幾個(gè)大類(lèi)、好幾百項(xiàng)。改革開(kāi)放后的我國(guó)農(nóng)村調(diào)查不少,但上千戶(hù)的極少。更不要說(shuō)有的農(nóng)村調(diào)查,沒(méi)有樣本戶(hù),僅憑個(gè)別村干部與個(gè)別農(nóng)民的談話(huà),就匆忙做出結(jié)論,難以使人相信。

四是重視調(diào)查資料的開(kāi)發(fā)運(yùn)用。陳翰笙和他的學(xué)生利用調(diào)查資料撰寫(xiě)了許多文章與著作,不少文章在國(guó)際刊物上出版發(fā)表,產(chǎn)生了重大影響。至今,中國(guó)社會(huì)科學(xué)經(jīng)濟(jì)所仍在開(kāi)發(fā)寫(xiě)文章。我由此想起我們?cè)颇显?950年代曾組織大規(guī)模的民族地區(qū)調(diào)查,資料存在我們?cè)簣D書(shū)館,非常寶貴,但是至今仍無(wú)人開(kāi)發(fā)利用,甚是遺憾!

五、本講座的缺憾:沒(méi)有介紹滿(mǎn)鐵調(diào)查

本講座的最大缺憾,是沒(méi)有介紹1920年代開(kāi)始的日本滿(mǎn)鐵調(diào)查。

就國(guó)際學(xué)術(shù)界關(guān)于中國(guó)早期農(nóng)村調(diào)查來(lái)看,公認(rèn)有三批影響大的調(diào)查:一是民國(guó)時(shí)期官方或大學(xué)進(jìn)行的調(diào)查,代表民國(guó)知識(shí)分子的學(xué)術(shù)實(shí)踐活動(dòng),調(diào)查資料分散而不系統(tǒng),質(zhì)量也參差不齊;二是中共1920年代的調(diào)查,到1950年代初建政,各地政府做了大量地上社會(huì)的普查資料;三是日本人做的滿(mǎn)鐵調(diào)查及資料。這三批調(diào)查及資料,構(gòu)成20世紀(jì)近代史研究的核心資料,是對(duì)傳統(tǒng)中國(guó)轉(zhuǎn)型期一種近代化的調(diào)查,對(duì)近代的政治建構(gòu)有極大的幫助。就規(guī)模而言,滿(mǎn)鐵資料是近代研究的三大批資料中的一批。

日本南滿(mǎn)洲鐵道株式會(huì)社(簡(jiǎn)稱(chēng)“滿(mǎn)鐵”)的大量調(diào)查資料,是近代史研究的一個(gè)寶藏,在學(xué)術(shù)研究中占有非常重要的地位。“滿(mǎn)鐵”只是日本對(duì)中國(guó)調(diào)查的其中一個(gè)機(jī)構(gòu),其他還有日本的軍方、外務(wù)省的調(diào)查以及日本東亞研究會(huì)調(diào)查、日本其他機(jī)構(gòu)和大學(xué)的調(diào)查,積累了浩繁的資料和數(shù)據(jù)。目前存留于世的滿(mǎn)鐵調(diào)查報(bào)告約有6萬(wàn)多種,670萬(wàn)頁(yè),美、俄收藏得最多。華中師范大學(xué)中國(guó)農(nóng)村研究院與該校日語(yǔ)系合作,于2006年啟動(dòng)了“滿(mǎn)鐵調(diào)查編譯”,計(jì)劃出106卷,3000余萬(wàn)字,將為歷史學(xué)、社會(huì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、民俗學(xué)等不同學(xué)科提供寶貴的一手文獻(xiàn)。

附:陳翰笙簡(jiǎn)歷

1897年2月5日生于江蘇無(wú)錫。

1921年獲芝加哥大學(xué)碩士學(xué)位,即進(jìn)入哈佛大學(xué)讀博士。

1924年獲柏林大學(xué)博士學(xué)位。受蔡元培之邀聘,攜夫人顧淑型回國(guó),任北京大學(xué)史學(xué)系正教授。

北大任教期間,經(jīng)李大釗和于樹(shù)德介紹參加革命;1925年已是中國(guó)共產(chǎn)黨黨員。

1927年李大釗被捕后被迫出走蘇聯(lián)。

1928年回國(guó)后,曾在中央研究院社會(huì)科學(xué)研究所擔(dān)任副所長(zhǎng)。

1929~1930年,領(lǐng)導(dǎo)了第一次無(wú)錫、保定農(nóng)村調(diào)查。

1933年,與吳覺(jué)農(nóng)、孫曉邨、馮和法、王寅生、錢(qián)俊瑞、薛暮橋、孫冶方、秦柳方、張錫昌、姜君辰等共同發(fā)起成立中國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究會(huì),并被推選為理事長(zhǎng)。(研究會(huì)于1951年在北京宣告結(jié)束)。1936年發(fā)展會(huì)員500多人,并分頭組織讀書(shū)會(huì),進(jìn)行有關(guān)農(nóng)村、政治時(shí)事討論和抗日救國(guó)活動(dòng)。上海淪陷后,《中國(guó)農(nóng)村》在桂林出版戰(zhàn)時(shí)特刊;被禁止出版后,在重慶《商務(wù)日?qǐng)?bào)》、上海《文匯報(bào)》出版《中國(guó)農(nóng)村》副刊。對(duì)推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的研究,反映農(nóng)村實(shí)際情況,發(fā)動(dòng)和堅(jiān)持抗日戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)揮了重要作用。

1934年后,先后在日本、蘇聯(lián)、美國(guó)從事研究和著書(shū)工作,并在紐約任《太平洋季刊》副主編。

1939年回到香港,主編《遠(yuǎn)東通訊》,并幫助宋慶齡等創(chuàng)辦工業(yè)合作國(guó)際委員會(huì),任執(zhí)行秘書(shū),過(guò)手的錢(qián)千千萬(wàn)萬(wàn),大部暗中偷運(yùn)延安,自己卻一生廉潔簡(jiǎn)樸。

1942年后,曾在印度作研究工作,在美國(guó)任大學(xué)教授和霍普金斯大學(xué)國(guó)際問(wèn)題研究所研究員。

1944年,蔣介石命令在昆明抓捕陳翰笙,昆明突然飛來(lái)架英國(guó)軍用飛機(jī),把陳翰笙接到印度去了。

1950年回國(guó)后歷任外交部顧問(wèn),外交學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),中印友好協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),國(guó)際關(guān)系研究所副所長(zhǎng),中國(guó)工業(yè)合作協(xié)會(huì)名譽(yù)顧問(wèn),大百科全書(shū)編委會(huì)副主編,北京大學(xué)兼職教授,《中國(guó)建設(shè)》編委會(huì)副主任,中國(guó)科學(xué)院哲學(xué)社會(huì)科學(xué)部委員、世界歷史研究所名譽(yù)所長(zhǎng),亞洲團(tuán)結(jié)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng),中亞文化協(xié)會(huì)理事長(zhǎng),中國(guó)國(guó)際文化書(shū)院院長(zhǎng)。是一、二、三屆全國(guó)人大代表,五屆全國(guó)政協(xié)委員。

“文革”中賦閑在家,義務(wù)教授英文,業(yè)余弟子在美國(guó)能編一個(gè)營(yíng)。

2004年春節(jié)生日時(shí),溫家寶總理前往醫(yī)院探望,號(hào)召學(xué)界認(rèn)真學(xué)習(xí)和總結(jié)其學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)。

2004年3月13日,陳翰笙在北京逝世,享年108歲。留下遺囑:不辦追悼會(huì),不搞遺體告別儀式。

參考文獻(xiàn)資料

1,張要杰:國(guó)外學(xué)者的中國(guó)農(nóng)村社會(huì)研究成果述評(píng),中國(guó)農(nóng)村研究網(wǎng)2017-04-14。

2,王景新:中國(guó)鄉(xiāng)村建設(shè)運(yùn)動(dòng)的百年流變,中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)2017-06-16。

3,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所、江蘇省統(tǒng)計(jì)局、河北省統(tǒng)計(jì)局:無(wú)錫、保定農(nóng)村調(diào)查資料(1929--1957),社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2021年6月第1版。

4,隋福民:無(wú)錫、保定農(nóng)村調(diào)查—?dú)v史、資料以及相關(guān)研究(北大經(jīng)濟(jì)史學(xué)名家系列講座第165講),北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院2022年5月24日18:00。

5,張麗、李坤:陳翰笙與中國(guó)土地革命和無(wú)錫保定農(nóng)村調(diào)查,中國(guó)農(nóng)史 2019-07-13 09:20。

6,范世濤:與教條化趨勢(shì)分流:陳翰笙主持的無(wú)錫農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查,新浪財(cái)經(jīng)2020-11-20 15:23。

7,孫自俊:馬克思主義社會(huì)學(xué)調(diào)查的先驅(qū)陳翰笙——讀《陳翰笙文集》中的十三篇農(nóng)村調(diào)查報(bào)告,社會(huì)1986年第1期。

8,李章鵬:20世紀(jì)二三十年代陳翰笙農(nóng)村調(diào)查的歷史考察,河北學(xué)刊2006年第2期。

9,黨史故事:四份1929年江蘇無(wú)錫農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查原始資料,云上沙洋2022-07-28 08:43。

10,潘維:跨越世紀(jì)的精神薪火——憶先師陳翰笙,愛(ài)思想2006-03-01 18:27:32。

11,王建革:揭秘滿(mǎn)鐵調(diào)查:戰(zhàn)前日本最關(guān)心中國(guó)農(nóng)村?澎湃新聞2015-03-24 07:01。

12,徐勇:“滿(mǎn)鐵”調(diào)查改變中國(guó)農(nóng)村研究,華中師范大學(xué)中國(guó)農(nóng)村研究院公眾號(hào)2018-08-22 14:56

(作者系云南社科院二級(jí)研究員)

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)