內(nèi)容提要:在現(xiàn)代語(yǔ)境下,農(nóng)村社會(huì)的發(fā)展和農(nóng)村教育的處境發(fā)生了巨大的變化,生活在農(nóng)村和城市的現(xiàn)代人的精神狀態(tài)和訴求也發(fā)生了巨大的變化,這些都給農(nóng)村德育的境遇帶來(lái)巨大改變。在這種改變中,鄉(xiāng)村德育需要從對(duì)象和內(nèi)容兩個(gè)方面進(jìn)行范式的轉(zhuǎn)換,來(lái)謀求一種面向包括城市和農(nóng)村在內(nèi)的現(xiàn)代人的鄉(xiāng)村德育。這種鄉(xiāng)村德育在課程的建構(gòu)上需要進(jìn)行倫理性和均衡性兩個(gè)方面的考量。

關(guān)鍵詞:鄉(xiāng)村德育 “為城” 身份倫理 課程建構(gòu)

標(biāo)題注釋?zhuān)?/strong>本研究為2014年度教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目“學(xué)校道德教育與新農(nóng)村文化建設(shè)研究”(14JJD880012)的研究成果之一。

劉鐵芳在《鄉(xiāng)村教育的人文重建:起點(diǎn)與路徑》一文的開(kāi)頭作了這樣的描述:“偶然看《湖南衛(wèi)視·鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)》,采訪國(guó)內(nèi)知名攝影家焦波,他的代表作是以自己老家父母的日常生活為題材的全紀(jì)實(shí)性的《俺爹俺媽》。他的樸素的攝影中傳達(dá)出來(lái)的來(lái)自鄉(xiāng)村社會(huì)的溫暖人性自不必多說(shuō),其中他母親說(shuō)的一句話讓我記憶深刻,他年邁的母親對(duì)他說(shuō),你在外面奔波,累了可以回來(lái)種地。我忽然想起,我的父親也曾經(jīng)跟我講過(guò)幾次,在外面不好過(guò)了,不要緊,可以回來(lái)種地。”①這段充滿散文氣質(zhì)的文字,道出了劉教授心目中的鄉(xiāng)村教育的內(nèi)在動(dòng)因和精神歸宿。這段文字也無(wú)意揭示了現(xiàn)代語(yǔ)境下鄉(xiāng)村教育所面臨的時(shí)代困境:在身體語(yǔ)境下,也許個(gè)體可以逃離地理意義上的城市處境,但是在時(shí)代語(yǔ)境下,鄉(xiāng)村可以逃離精神意義上的現(xiàn)代遭遇嗎?與其在地域和精神上進(jìn)行逃離的“貓鼠游戲”,不如直面時(shí)代語(yǔ)境,建構(gòu)一方現(xiàn)代人精神和身體的棲息之所,這也是鄉(xiāng)村德育課程所面對(duì)的時(shí)代境遇和建構(gòu)使命。

一、現(xiàn)代語(yǔ)境下鄉(xiāng)村德育的時(shí)代境遇

一個(gè)不可否認(rèn)的事實(shí)是,我們所處的時(shí)代正面臨著前所未有的狄更斯式的彷徨。②用一句話來(lái)表述就是,既是致命的挑戰(zhàn),又是無(wú)窮的機(jī)遇。而這正是現(xiàn)代語(yǔ)境下鄉(xiāng)村德育的時(shí)代處境。

(一)現(xiàn)代語(yǔ)境下鄉(xiāng)村德育的時(shí)代遭遇

在傳統(tǒng)語(yǔ)境下,中國(guó)的教育處于無(wú)差別統(tǒng)一的局面之下。③p136~137這種無(wú)差別的統(tǒng)一一方面體現(xiàn)在城鄉(xiāng)教育培養(yǎng)要求和規(guī)格上的一致,并且都以儒家經(jīng)典為主體內(nèi)容,服從于選拔人才和教化民眾兩個(gè)目的;另一方面體現(xiàn)在傳統(tǒng)中國(guó)士人以耕讀為標(biāo)榜,多數(shù)人在鄉(xiāng)間讀書(shū)。這種教育上無(wú)差別統(tǒng)一的背景是馬克思所提出的“重農(nóng)抑商”觀念下,傳統(tǒng)中國(guó)社會(huì)的“城鄉(xiāng)無(wú)差別統(tǒng)一”。④p480但是從近代以來(lái),城市日益成為國(guó)家政治和經(jīng)濟(jì)生活的中心,城市日益成為教育的主流語(yǔ)境;新式學(xué)校教育的創(chuàng)立,更加強(qiáng)化了現(xiàn)代教育和傳統(tǒng)教育之間的分野。隨著中國(guó)社會(huì)在現(xiàn)代化的道路上的邁進(jìn),農(nóng)村教育的生態(tài)和語(yǔ)境發(fā)生了巨大的變化,這種變化主要有兩個(gè)方面:

1.鄉(xiāng)村的消逝。在現(xiàn)代性的沖擊之下,農(nóng)村已經(jīng)呈現(xiàn)出了與以往的“鄉(xiāng)村”所不同的一種生態(tài)。這種不同主要體現(xiàn)在五個(gè)方面的改變:一是信息世界的扁平化。這種變化一方面使得農(nóng)村居民前所未有地參與到農(nóng)村以外的世界,另一方面也使得農(nóng)村以外世界的價(jià)值觀和生活方式透過(guò)資訊而“闖入”農(nóng)村社會(huì),農(nóng)村居民越來(lái)越以農(nóng)村以外的方式來(lái)看待農(nóng)村和農(nóng)村的發(fā)展。二是農(nóng)村生活方式的改變。超市、網(wǎng)購(gòu)等現(xiàn)代商業(yè)模式使得傳統(tǒng)意義上的鄉(xiāng)村商業(yè)文明日益瓦解,而納入現(xiàn)代模式;電視取代了傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村文化生活,自來(lái)水取代了自取水,一些傳統(tǒng)的如社戲等文化活動(dòng)日益變成象征意義,水井、轱轆等鄉(xiāng)土意味的標(biāo)志日益遠(yuǎn)離農(nóng)村生活。三是農(nóng)村生產(chǎn)方式的改變。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)越來(lái)越走向機(jī)械化和規(guī)模化,使得耙犁等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式和工具成為往事。四是農(nóng)村治理方式的改變。新中國(guó)成立后,農(nóng)村由封閉、分散的鄉(xiāng)紳治理走向高度集中的現(xiàn)代政治治理模式,近年來(lái)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并運(yùn)動(dòng),更強(qiáng)化了這種模式的發(fā)展。五是農(nóng)村家庭結(jié)構(gòu)的改變。由于計(jì)劃生育政策所帶來(lái)的“一胎化”現(xiàn)象,使人口結(jié)構(gòu)由正金字塔形(長(zhǎng)輩人口少,晚輩人口多)向倒金字塔形(長(zhǎng)輩人口多,晚輩人口少)的改變,也在一定程度上改變了傳統(tǒng)上以長(zhǎng)輩為中心的家族倫理,而變?yōu)橐酝磔厼橹行牡募彝惱怼?

這些現(xiàn)代性對(duì)農(nóng)村社會(huì)的改變,已經(jīng)深深地嵌入到了今日中國(guó)絕大多數(shù)地區(qū)農(nóng)村社會(huì)的肌體當(dāng)中,使得農(nóng)村社會(huì)越來(lái)越遠(yuǎn)離陶淵明筆下“阡陌交通,雞犬相聞。其中往來(lái)種作,男女衣著,悉如外人。黃發(fā)垂髫,并怡然自樂(lè)”的景象,并且也從根本上改變了建立在這種景象之上的鄉(xiāng)村社會(huì)傳統(tǒng)的農(nóng)制、禮制和政制。這種變化,是中國(guó)社會(huì)大背景下的“鄉(xiāng)村的消逝”。這種“鄉(xiāng)村的消逝”對(duì)德育的影響是:一方面帶來(lái)了農(nóng)村德育“生活”基礎(chǔ)的改變,另一方面帶來(lái)了鄉(xiāng)村德育對(duì)象的主體性需求的改變,即對(duì)于農(nóng)民及其子女而言,對(duì)現(xiàn)代生活方式的教育需求大于對(duì)傳統(tǒng)生活方式的教育需求。

2.身體和精神的空間異度。斷裂和差異代表著現(xiàn)代社會(huì)文化最基本的特點(diǎn)和狀態(tài)。③p44這種狀態(tài)最強(qiáng)烈的反映就是空間上城市和農(nóng)村的二元對(duì)比。而游離在這種二元空間中的現(xiàn)代人,在精神上也呈現(xiàn)出了“圍城”式困頓:農(nóng)村人想走出農(nóng)村,城市人想走出城市。莫言有一段話很能體現(xiàn)農(nóng)村人想走出農(nóng)村的心態(tài):“生在農(nóng)村,長(zhǎng)在農(nóng)村,我的祖父和父親都在村前的地里埋著,我沒(méi)有什么理由不老老實(shí)實(shí)在農(nóng)村待著,沒(méi)有什么理由不把農(nóng)村看成我的立足生存之地。可是不行,我心想走出去,一心想著離開(kāi)我的家鄉(xiāng)。”⑤p247~248而在本文開(kāi)篇所引用的劉鐵芳教授的文字,則是城市人想走出城市心態(tài)的一種體現(xiàn)。

這兩種心態(tài)的對(duì)比,恰恰說(shuō)明了現(xiàn)代人身體和精神上的一種空間異度的現(xiàn)象。所謂“異度空間”是指現(xiàn)實(shí)人群和現(xiàn)實(shí)生活之外的地方,⑥p36而現(xiàn)代人的這種身體和精神上的空間異度就是指,當(dāng)人們身體處于城市或農(nóng)村的某一個(gè)空間的時(shí)候,精神上卻有一種向另一空間出走的沖動(dòng)或傾向。對(duì)于農(nóng)村人來(lái)說(shuō),這種傾向源自于現(xiàn)代信息和生活方式對(duì)農(nóng)村的侵入而帶來(lái)的一種現(xiàn)代性的呼喚。而對(duì)于城市人而言,這種傾向在某種程度上來(lái)自于“城市病”所帶來(lái)的現(xiàn)代性精神壓制。這兩種傾向在某種程度上帶來(lái)了教育需求方向上的一種變化:在精神需求上,城市人體現(xiàn)了一種對(duì)鄉(xiāng)村教育的需求,而農(nóng)村人則在一定程度上體現(xiàn)了對(duì)城市教育的需求。這種需求對(duì)鄉(xiāng)村德育的影響是產(chǎn)生了主體性需求在對(duì)象上的一種切換。

(二)現(xiàn)代語(yǔ)境下鄉(xiāng)村德育的時(shí)代問(wèn)題

在現(xiàn)代語(yǔ)境之下,城市意識(shí)形態(tài)處于絕對(duì)的上風(fēng),這使得鄉(xiāng)村德育遭遇課程本位和德育知識(shí)上的城鄉(xiāng)不對(duì)稱(chēng)性。

1.課程本位的城鄉(xiāng)不對(duì)稱(chēng)。“城市本位”和“農(nóng)村本位”是目前德育課程在實(shí)踐語(yǔ)言和理論語(yǔ)言中的兩種不同的觀點(diǎn)。目前在新課改主導(dǎo)下的德育課程表現(xiàn)出了很強(qiáng)的“城市中心主義”的傾向,主要表現(xiàn)為兩個(gè)方面:一是以為城市培養(yǎng)人才的目標(biāo)背離了鄉(xiāng)村發(fā)展的本位(“離農(nóng)”傾向);二是在城市導(dǎo)向的課程體系中,延續(xù)千年的鄉(xiāng)土知識(shí)備受冷落甚至貶抑(“抑農(nóng)”傾向)。③28-29無(wú)論是《基礎(chǔ)教育課程改革綱要(試行)》,還是新頒布的各科課程標(biāo)準(zhǔn)和九年義務(wù)教育與普通高中的新課程計(jì)劃,都表現(xiàn)出明顯的“城市中心取向”和“國(guó)際接軌傾向”,課程標(biāo)準(zhǔn)本身就“缺乏關(guān)懷農(nóng)村的價(jià)值取向”。⑦p41

在教育價(jià)值上,目前理論界有“離農(nóng)”和“為農(nóng)”之說(shuō)。“為農(nóng)”論者認(rèn)為,農(nóng)村學(xué)校教育應(yīng)該為農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),為當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)人才,其矛頭直指如今農(nóng)村學(xué)校教育脫離農(nóng)村發(fā)展實(shí)際,只是為城市輸送人才這一現(xiàn)狀。而“離農(nóng)”論者則認(rèn)為,簡(jiǎn)單地把農(nóng)村學(xué)校教育定位于為農(nóng)村發(fā)展培養(yǎng)人才,會(huì)限制農(nóng)民子弟進(jìn)入城市,加劇城市和農(nóng)村間的不平等。⑧從這個(gè)描述中,我們可以看到的是,“離農(nóng)”和“為農(nóng)”的爭(zhēng)論在本質(zhì)上是以農(nóng)村教育的教育對(duì)象未來(lái)的生活空間為前提的教育目的的爭(zhēng)論。對(duì)此,有學(xué)者給這種爭(zhēng)論開(kāi)出了城鄉(xiāng)一體化的藥方:對(duì)于農(nóng)村地區(qū)來(lái)說(shuō),進(jìn)行城鄉(xiāng)一體化建設(shè)就是進(jìn)行新農(nóng)村建設(shè),不斷推進(jìn)農(nóng)村的城鎮(zhèn)化……從新農(nóng)村建設(shè)的內(nèi)容來(lái)看,農(nóng)村教育必須為農(nóng)業(yè)工業(yè)化和農(nóng)村城鎮(zhèn)化服務(wù)、為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的提升和改造服務(wù)、為農(nóng)民非農(nóng)化即農(nóng)村勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移服務(wù)。⑨這種解決之道的基本邏輯是,在農(nóng)村地區(qū)培養(yǎng)把農(nóng)村改造成為城鎮(zhèn)的人才,并為將來(lái)生活在成為城鎮(zhèn)的現(xiàn)在的農(nóng)村地區(qū)而培養(yǎng)農(nóng)村兒童,這種邏輯的初心是在雙方分歧表述的基礎(chǔ)上,從農(nóng)村發(fā)展的前景角度,調(diào)和二者目的上的一致性。但是,這種解決之道在劉鐵芳教授這樣的提倡鄉(xiāng)村教育的人文重建的學(xué)者眼中,無(wú)疑是一種“為農(nóng)”“離農(nóng)”的教育,也就是為了農(nóng)村社會(huì)離開(kāi)農(nóng)村文化的教育,因此,在本質(zhì)上是一種以文化意義上的“城市”為中心的價(jià)值取向。“離農(nóng)”和“為農(nóng)”之爭(zhēng)在本質(zhì)上是一種個(gè)體的社會(huì)性發(fā)展和社會(huì)的社會(huì)性發(fā)展之爭(zhēng)。在這樣的價(jià)值取向之上所建立起來(lái)的農(nóng)村德育課程無(wú)疑是價(jià)值和文化上的城市中心主義的。

2.德育知識(shí)的城鄉(xiāng)不對(duì)稱(chēng)。正如上文所分析的,在現(xiàn)代意識(shí)形態(tài)下,借著現(xiàn)代生產(chǎn)方式和商業(yè)文明、信息文明的浸潤(rùn),屬于現(xiàn)代文明的城市知識(shí)正以各種銳不可當(dāng)?shù)姆绞角秩朕r(nóng)村社會(huì)和農(nóng)村生活,這造成了現(xiàn)代社會(huì)是一種強(qiáng)城市意識(shí)形態(tài)的社會(huì)。而與之相反的,代表著傳統(tǒng)文明的鄉(xiāng)村知識(shí)卻很難進(jìn)入城市社會(huì)和城市生活。目前的德育課程主要是建立在“生活論”的基礎(chǔ)之上,主張德育要“源于生活、透過(guò)生活、為了生活”,因此在課程內(nèi)容的建構(gòu)上勢(shì)必需要建立在現(xiàn)有的生活土壤、透過(guò)現(xiàn)有的生活方式之上。但是,在這種強(qiáng)城市意識(shí)形態(tài)的現(xiàn)代社會(huì)之中,無(wú)論是生活知識(shí)還是生活方式,都呈現(xiàn)出由城市向農(nóng)村的單向流動(dòng)。一個(gè)很顯然的事實(shí)是,農(nóng)村兒童很容易透過(guò)生活獲知城市知識(shí),而城市兒童卻很難透過(guò)生活獲知鄉(xiāng)村知識(shí)。這種現(xiàn)代社會(huì)生活的城市知識(shí)和鄉(xiāng)村知識(shí)的不對(duì)稱(chēng)性,勢(shì)必導(dǎo)致以生活論為基礎(chǔ)的德育課程在德育內(nèi)容上的不對(duì)稱(chēng)性。

二、現(xiàn)代語(yǔ)境下鄉(xiāng)村德育的范式轉(zhuǎn)換

在現(xiàn)代性的語(yǔ)境下,不但是因應(yīng)時(shí)代的變化,更是從農(nóng)村教育主體及自身結(jié)構(gòu)的發(fā)展出發(fā),對(duì)農(nóng)村德育研究需要從對(duì)象和內(nèi)容上進(jìn)行范式的轉(zhuǎn)換。

(一)鄉(xiāng)村德育對(duì)象范式的轉(zhuǎn)換

在對(duì)象范式上,鄉(xiāng)村德育需要從存在地域和培養(yǎng)目標(biāo)兩個(gè)方面出發(fā),考量城市的納入和現(xiàn)代人的需要。

1.“為城”的鄉(xiāng)村德育:由地域性到整體性。在目前,對(duì)“為農(nóng)”還是“離農(nóng)”的研究,其根本的立足點(diǎn)還是將農(nóng)村教育定位于針對(duì)農(nóng)民或其子女而進(jìn)行的教育。在這種分析語(yǔ)境中,所謂的“為城”確切的含義是“為了城市準(zhǔn)備將來(lái)的居民而教育現(xiàn)在的農(nóng)村兒童”,而不是“為了教育現(xiàn)在的城市兒童”。這里的“城”和“農(nóng)”是針對(duì)教育的目的而言的,而不是針對(duì)教育的對(duì)象而言的。但是,在“城市化”飛速前進(jìn)以及“城市病”越發(fā)突顯的語(yǔ)境中,需要來(lái)討論另外一種“為城”的“鄉(xiāng)村”教育,即針對(duì)城市兒童而進(jìn)行的鄉(xiāng)村教育,或者說(shuō)教育對(duì)象意義上的“為城”的鄉(xiāng)村教育。

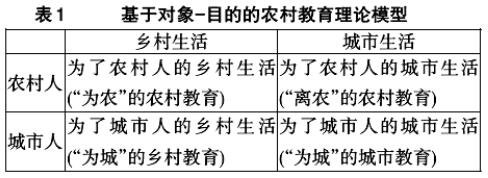

表1表達(dá)了基于對(duì)象-目的的農(nóng)村教育理論模型。表中橫向的內(nèi)容是教育對(duì)象的表達(dá),縱向的內(nèi)容是教育目的的表達(dá)。目前關(guān)于農(nóng)村教育“為農(nóng)”或“為城”的討論基本上都是以農(nóng)村人為對(duì)象的關(guān)于教育目的的討論,處于表格的第一行。對(duì)于表格中的第二行的討論基本闕如。本文所提出的“為城”的鄉(xiāng)村教育就是處于表格的第二行之中。當(dāng)然這種“為城”的鄉(xiāng)村教育并不是要排斥原有的存在于農(nóng)村的農(nóng)村教育形式,而是說(shuō),在現(xiàn)代性的背景中,需要從教育需求的角度,拓寬鄉(xiāng)村教育的教育對(duì)象,關(guān)注城市人及城市兒童對(duì)鄉(xiāng)村的精神需求和對(duì)鄉(xiāng)村教育的教育需求。換言之,就是農(nóng)村教育研究的對(duì)象范式,需要從面向農(nóng)村的地域性轉(zhuǎn)向面向包括城市人在內(nèi)的現(xiàn)代社會(huì)的整體性。

2.“為時(shí)”的鄉(xiāng)村德育:由農(nóng)村人到現(xiàn)代人。鄉(xiāng)村德育除了需要從地域的角度考慮對(duì)象上的整體性之外,還需要從對(duì)象的角度考慮存在于農(nóng)村這一特定地域中的鄉(xiāng)村德育。

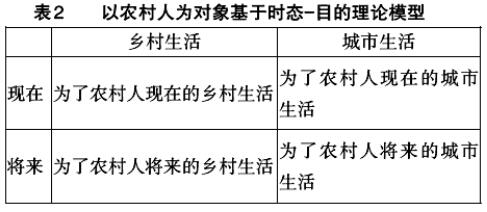

表2呈現(xiàn)了以農(nóng)村人為對(duì)象的基于時(shí)態(tài)-目的的理論模型。目前關(guān)于農(nóng)村教育“為農(nóng)”或“為城”的討論,主要的出發(fā)點(diǎn)是基于對(duì)個(gè)人和農(nóng)村社會(huì)將來(lái)發(fā)展前景的目的性基礎(chǔ)之上的,也就是“為農(nóng)”是以農(nóng)村社會(huì)的城鎮(zhèn)化發(fā)展為基礎(chǔ),而“為城”是以人的城市化為基礎(chǔ),因此在本表中,這兩者的討論處于第二行的后列。劉鐵芳教授在人文重建的價(jià)值基礎(chǔ)上建立了鄉(xiāng)村教育的德育范式,其目標(biāo)表述為:鄉(xiāng)村教育重建的課程目標(biāo)乃是在一般性地促進(jìn)鄉(xiāng)村青少年發(fā)展的基礎(chǔ)上,面對(duì)當(dāng)下鄉(xiāng)村少年生存的現(xiàn)實(shí),引導(dǎo)他們更多地認(rèn)識(shí)腳下的土地,建立個(gè)人與鄉(xiāng)土的和諧聯(lián)系,培育他們的文化自信,從整體上促進(jìn)鄉(xiāng)村少年健全人格的養(yǎng)成。⑩這種理論范式處在本表第二行的前列和第一行的前列。但是這兩種理論范式都忽略了現(xiàn)代文明已經(jīng)侵入農(nóng)村社會(huì)的事實(shí)。在某種程度上,農(nóng)村兒童的身份已經(jīng)從單純的農(nóng)村人轉(zhuǎn)化為了現(xiàn)代人,在他們的身上,由于現(xiàn)代生活方式的影響,時(shí)代的身份已經(jīng)要大于地域的身份。因此,農(nóng)村兒童的當(dāng)下生活已經(jīng)與城市或者城市性的現(xiàn)代生活方式有著脫不開(kāi)的關(guān)系。同時(shí),他們?cè)诰裆弦灿性诔鞘形拿骱袜l(xiāng)村文明之間調(diào)和的需要。

由于“城市病”等現(xiàn)代性問(wèn)題,這種城市文明和農(nóng)村文明調(diào)和的精神需要對(duì)城市兒童而言也是存在的。因此,鄉(xiāng)村德育需要將其范式從單純的面向農(nóng)村人或農(nóng)村社會(huì)的發(fā)展轉(zhuǎn)換到面向城市兒童和農(nóng)村兒童同屬于現(xiàn)代的當(dāng)下和未來(lái)。

(二)鄉(xiāng)村德育內(nèi)容范式的轉(zhuǎn)換

在對(duì)象范式的轉(zhuǎn)換之下,鄉(xiāng)村德育的內(nèi)容范式也需要從兩個(gè)方面進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

1.“人文”的鄉(xiāng)村德育:由農(nóng)村德育到“鄉(xiāng)村”德育。有論者已經(jīng)察覺(jué)到“農(nóng)村”和“鄉(xiāng)村”這兩個(gè)概念在教育表達(dá)上的差異:從概念上看,“農(nóng)村”已無(wú)法指代當(dāng)下城鄉(xiāng)連續(xù)體中非城鎮(zhèn)的聚落,應(yīng)以“鄉(xiāng)村”替代,并且“鄉(xiāng)村教育”更蘊(yùn)含了建設(shè)鄉(xiāng)村生活的價(jià)值定位與“本鄉(xiāng)本土”的文化旨趣;從鄉(xiāng)村教育的性質(zhì)和發(fā)展目標(biāo)上看,鄉(xiāng)村教育研究應(yīng)走出“趨城市性”的慣性軌道,而將現(xiàn)代意義的“鄉(xiāng)村性”的重建作為重點(diǎn)。(11)但是這種觀點(diǎn)仍然是將鄉(xiāng)村看作為一個(gè)地理上延展的概念,文化意義上“本鄉(xiāng)本土”的考量也是建立在地理聯(lián)系基礎(chǔ)上的情感聯(lián)系,而這種聯(lián)系并不能表達(dá)非“鄉(xiāng)土”出生的城市人對(duì)于“鄉(xiāng)土”的精神需要。真正的“現(xiàn)代意義上的鄉(xiāng)村性”是一種面向現(xiàn)代人的精神需求,而不是基于出身的身份聯(lián)系。也就是說(shuō)在現(xiàn)代語(yǔ)境下,不能單純從地理意義上以鄉(xiāng)村來(lái)拓寬農(nóng)村的概念,而應(yīng)該從文化意義上以鄉(xiāng)村德育來(lái)拓寬農(nóng)村德育的范式。

從教育的外部性的角度,我們大可以討論教育對(duì)于人的現(xiàn)代化,對(duì)于農(nóng)村社會(huì)的現(xiàn)代化有著各樣的功能和效益,但是德育有其自身的特定視域和考量。德育的確不能脫離經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,但是德育主要不是面對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,而是面向人的精神世界。德育所主要面對(duì)的既不是個(gè)體的社會(huì)性發(fā)展也不是社會(huì)的社會(huì)性發(fā)展,而是個(gè)體在面對(duì)社會(huì)性發(fā)展時(shí)的精神和文化上的個(gè)體性需求。因此,在德育問(wèn)題上需要脫離“為農(nóng)”、“為城”的模式上的農(nóng)村教育理論范式,而要轉(zhuǎn)換到面向精神和文化的鄉(xiāng)村德育范式上來(lái)。在這種范式之下,鄉(xiāng)村德育的主體建構(gòu)不是建立在地理和物質(zhì)的邏輯之上,而是建立在精神和文化的邏輯之上。從這個(gè)意義上,鄉(xiāng)村德育的內(nèi)容范式需要從以地理和社會(huì)形態(tài)為基礎(chǔ)的農(nóng)村德育轉(zhuǎn)換到以精神和文化形態(tài)為基礎(chǔ)的鄉(xiāng)村德育。

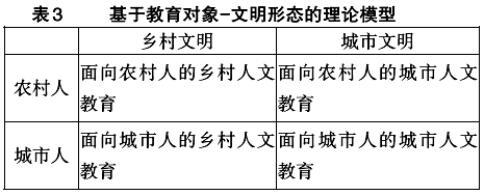

表3所反映的是基于教育對(duì)象-文明形態(tài)的理論模型。在這個(gè)表中,鄉(xiāng)村德育處于第一列,而農(nóng)村德育處于第一行。

2.“精神”的鄉(xiāng)村德育:由空間分立到人文均衡。目前關(guān)于農(nóng)村德育的主張,都是從農(nóng)村的社會(huì)存在或者文化存在的角度,而不是從城市人和農(nóng)村人個(gè)體精神需要的角度,來(lái)建構(gòu)課程內(nèi)容的。一種面向時(shí)代的鄉(xiāng)村德育必然要突破地理和政治意義上的二元分立。將城市和農(nóng)村視為兩個(gè)分立的社會(huì)體系來(lái)建構(gòu)德育的內(nèi)容顯然已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)了,因?yàn)樵诂F(xiàn)代語(yǔ)境中這兩者根本不是兩個(gè)分立的空間,但是在人文意義上,這兩個(gè)空間恰恰代表了兩種不同的文明狀態(tài),這也是現(xiàn)代人精神均衡的需求。因此,面向時(shí)代的鄉(xiāng)村德育的內(nèi)容,需要從現(xiàn)代農(nóng)村人和城市人精神需求的角度,建立人文均衡的范式。這種范式的生活論理解是,建構(gòu)鄉(xiāng)村德育內(nèi)容的“生活論”基礎(chǔ)不是兒童的自身所處的社會(huì)生活,而是反映自身所處的現(xiàn)代農(nóng)村或城市社會(huì)生活的兒童精神生活的狀態(tài),然后在這種狀態(tài)的基礎(chǔ)上引導(dǎo)兒童對(duì)當(dāng)下和未來(lái)的精神需求,并最終達(dá)到其精神生活在城市和鄉(xiāng)村兩種文明中的人文均衡。

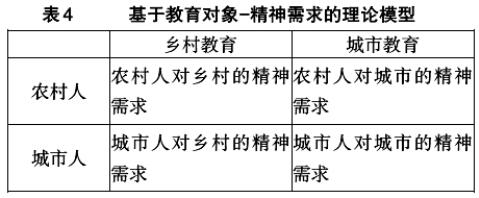

表4所表達(dá)的是基于教育對(duì)象-精神需求的理論模型。在這個(gè)表中,第一列是面向現(xiàn)代的鄉(xiāng)村教育的建構(gòu)范式,而第一行則是在地理意義上面向農(nóng)村兒童的農(nóng)村德育的建構(gòu)范式。

三、現(xiàn)代語(yǔ)境下鄉(xiāng)村德育的課程建構(gòu)

基于現(xiàn)代語(yǔ)境下鄉(xiāng)村德育的范式轉(zhuǎn)換,鄉(xiāng)村德育的建構(gòu)模式上也需要從倫理性和均衡性兩個(gè)方面進(jìn)行建構(gòu)。

(一)課程對(duì)象的倫理性建構(gòu)

課程的倫理性建構(gòu)指鄉(xiāng)村德育的課程建構(gòu)中,關(guān)于現(xiàn)代人身份與選擇,以及對(duì)鄉(xiāng)土文化的責(zé)任的倫理。

1.現(xiàn)代人:身份認(rèn)同的自主性。在現(xiàn)代政治語(yǔ)境中,身份倫理是一個(gè)很重要的內(nèi)容。在鄉(xiāng)村教育的考量中,如果一味地對(duì)農(nóng)村兒童強(qiáng)調(diào)其鄉(xiāng)土的身份,透過(guò)身份教育而達(dá)到鄉(xiāng)土的人文重建的目的,這毫無(wú)疑問(wèn)是不符合現(xiàn)代倫理的。農(nóng)村兒童也有其選擇自身生活和未來(lái)的權(quán)利,如果違背了這一點(diǎn),就與“為城”的農(nóng)村教育強(qiáng)調(diào)他們必須走向城市的身份一樣,存在著相同的倫理問(wèn)題。因此在鄉(xiāng)村德育的課程建構(gòu)中,既要脫離對(duì)其“農(nóng)村人”的身份限制,也要脫離對(duì)其必須要成為“城市人”的身份限制,而要強(qiáng)調(diào)建構(gòu)其現(xiàn)代人的身份,賦予其對(duì)當(dāng)下生活和未來(lái)生活選擇的自由。但是,脫離這樣的身份限制并不等于沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行鄉(xiāng)村教育的基礎(chǔ)。正如上文已經(jīng)討論到的,在現(xiàn)代生活語(yǔ)境中,農(nóng)村人已經(jīng)不單純用農(nóng)村的眼光看待農(nóng)村,或以農(nóng)村的方式生活在農(nóng)村,因此,如何引導(dǎo)他們?cè)诂F(xiàn)代語(yǔ)境下人文地看待城市和農(nóng)村,以及當(dāng)下交織在農(nóng)村社會(huì)的城市生活方式和農(nóng)村生活方式,這本身就是鄉(xiāng)村德育的應(yīng)有之義。從另外一個(gè)方面看,即使對(duì)于將來(lái)可能生活在城市的他們而言,鄉(xiāng)村也具有非常重要的意義。正如西美爾指出的,現(xiàn)代語(yǔ)境下生活的人們?nèi)找娉蔀橐环N“異鄉(xiāng)人”。“異鄉(xiāng)人”不是今天來(lái)明天去的漫游者,而是今天到來(lái)而且明天留下的人,或者可以稱(chēng)為潛在的漫游者,即盡管沒(méi)有再走,但尚未完全忘卻來(lái)去的自由。(12)p152在人文的意義上,鄉(xiāng)村教育對(duì)于那些未來(lái)越可能“離農(nóng)”的兒童,越有意義和價(jià)值。

對(duì)于城市兒童而言,他們也不是鄉(xiāng)村教育的例外者。鄉(xiāng)村社會(huì)的自然、淳樸、清新的特征,一樣是在現(xiàn)代城市精神壓制下的城市兒童精神突圍的可能“異鄉(xiāng)”。二十世紀(jì)興起的“逆城市化”研究從一個(gè)方面揭示這種突圍的可能與趨勢(shì)。如果從城市教育中排除鄉(xiāng)村德育,也一樣存在著一個(gè)身份倫理的問(wèn)題:將城市兒童僅僅困在城市精神中,而取消了其面向鄉(xiāng)村進(jìn)行選擇的可能。因此鄉(xiāng)村教育需要面向現(xiàn)代人的精神需求,賦予農(nóng)村兒童和城市兒童身份認(rèn)同的自主性。

2.現(xiàn)代公民:人文守護(hù)和精神選擇的主體性。在“現(xiàn)代人”身份倫理的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)村德育還需要考慮時(shí)代公民的倫理建構(gòu),即現(xiàn)代公民身份的建構(gòu)。這種建構(gòu)主要體現(xiàn)在人文守護(hù)和精神選擇的主體性建構(gòu)兩個(gè)方面。在現(xiàn)代生活方式不斷侵入,將鄉(xiāng)村人文重建的任務(wù)僅僅放在農(nóng)村人的身上已經(jīng)不符合現(xiàn)代社會(huì)的實(shí)際,在現(xiàn)代社會(huì)中,已經(jīng)不可能依靠一部分人因著出生身份而主動(dòng)建造一個(gè)獨(dú)立的和整個(gè)城市文明對(duì)抗的鄉(xiāng)土社會(huì)了。因此,鄉(xiāng)村社會(huì)的人文重建必須是包括城市在內(nèi)的整個(gè)社會(huì)的責(zé)任。鄉(xiāng)土這一片人文空間需要所有的現(xiàn)代人一同守護(hù),因應(yīng)這層意思,鄉(xiāng)村德育的課程建構(gòu)需要向所有的城市兒童和農(nóng)村兒童傳遞這種責(zé)任倫理。對(duì)于農(nóng)村兒童而言,守護(hù)鄉(xiāng)土的人文精神,不僅僅是因?yàn)檫@是生他養(yǎng)他的土地,而更是因?yàn)檫@是生活在現(xiàn)代社會(huì)的他的精神需要。而對(duì)于城市兒童來(lái)說(shuō),更是需要喚起他們的精神需要和人文責(zé)任。從這個(gè)意義上說(shuō),鄉(xiāng)村德育不是要被動(dòng)地對(duì)抗現(xiàn)代精神,而是要主動(dòng)地補(bǔ)充甚至改造現(xiàn)代精神。

現(xiàn)代公民的倫理身份也意味著個(gè)體在精神選擇上的自主性。人的自由遷徙是現(xiàn)代社會(huì)的重要特征。鄉(xiāng)村德育所要建構(gòu)的是,從精神的方面建立個(gè)體進(jìn)行遷徙選擇的人文理由。無(wú)論是城市兒童還是農(nóng)村兒童,他們?cè)谔囟ǖ娜松A段的人文需求是可能發(fā)生變化的,這種變化的理由是多方面的,但是鄉(xiāng)村德育的目標(biāo)是幫助他們建立判斷這種精神需要的能力,并且建立他們根據(jù)這種需要而選擇生活空間的能力。這種選擇自主性的建立,也有利于使得最愿意生活在鄉(xiāng)村的現(xiàn)代人生活在鄉(xiāng)村,而最愿意生活在城市的人生活在城市,這在一定意義上也更有利于鄉(xiāng)村社會(huì)的人文重建。

(二)課程內(nèi)容的均衡性建構(gòu)

鄉(xiāng)村德育課程內(nèi)容的建構(gòu)必須要注重生活視域和內(nèi)容視域的均衡性,這兩種均衡性可以用“課程下鄉(xiāng)”和“文化上移”來(lái)表達(dá)。

1.“課程下鄉(xiāng)”:生活視域的均衡性。費(fèi)孝通先生在《鄉(xiāng)土中國(guó)》中提出了“文字下鄉(xiāng)”的概念。在他看來(lái),傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村只存在語(yǔ)言,而不存在文字;后來(lái)透過(guò)鄉(xiāng)村新式學(xué)校教育,文字才逐漸進(jìn)入到了鄉(xiāng)村社會(huì)當(dāng)中。(13)p820在教育社會(huì)學(xué)的研究中,也將這種發(fā)生在上世紀(jì)初以來(lái)的新式學(xué)校廣泛進(jìn)入農(nóng)村社會(huì)的現(xiàn)象稱(chēng)作“文字下鄉(xiāng)”。但是,自本世紀(jì)初以來(lái),中國(guó)農(nóng)村發(fā)生了大規(guī)模的撤并校運(yùn)動(dòng),大量的農(nóng)村學(xué)校脫離了農(nóng)村而進(jìn)入到了縣鎮(zhèn),這種現(xiàn)象被稱(chēng)為“文字上移”。(14)

“文字上移”對(duì)農(nóng)村教育所產(chǎn)生的影響不言而喻。影響之首的就是,農(nóng)村兒童生活在農(nóng)村和城鎮(zhèn)兩個(gè)場(chǎng)域之中,甚至主要生活在城鎮(zhèn)之中(因?yàn)閮和畹闹饕獣r(shí)間乃是在學(xué)校)。如此,哪怕是針對(duì)農(nóng)村兒童的鄉(xiāng)村教育都脫離了“鄉(xiāng)村”的場(chǎng)域,鄉(xiāng)村教育的課程也脫離其所依賴的“生活”土壤。無(wú)論對(duì)于城市兒童而言,還是對(duì)于“文字上移”后的農(nóng)村兒童而言,“鄉(xiāng)村”都是異在于他們的生活的。所以對(duì)以提倡“源于生活、透過(guò)生活”的“生活論”為理論基礎(chǔ)的德育課程而言,所面臨的首要挑戰(zhàn)是,這種異在于兒童生活的“鄉(xiāng)村”似乎已經(jīng)失去了在課程建構(gòu)中的位置。在這種情形下,人文意義上的鄉(xiāng)村德育如何依靠生活論的基礎(chǔ)進(jìn)行建構(gòu)呢?一條可能的出路是“課程下鄉(xiāng)”。教育不是對(duì)生活的消極適應(yīng),而是對(duì)生活的積極創(chuàng)造,因此盡管學(xué)校的實(shí)體離開(kāi)了鄉(xiāng)村,但是教育的場(chǎng)域仍然可以回到鄉(xiāng)村。可以使用建立鄉(xiāng)村實(shí)踐基地的方式,使得課程的實(shí)施上有回到鄉(xiāng)村的可能,在課程的建構(gòu)中可以增加鄉(xiāng)村生活體驗(yàn)、社會(huì)調(diào)查、民俗研究方式的內(nèi)容,積極建構(gòu)回到鄉(xiāng)村的德育課程。

2.“文化上移”:對(duì)象視域的均衡性。與“課程下鄉(xiāng)”相對(duì)應(yīng)的是“文化上移”。“文化上移”的含義是在課程內(nèi)容上鄉(xiāng)村文化需要進(jìn)入到城市或城鎮(zhèn)的教育當(dāng)中。也就是說(shuō),盡管鄉(xiāng)村的生活域在城市或城鎮(zhèn)教育的場(chǎng)域中缺席了,但是鄉(xiāng)村的內(nèi)容不能在教育的內(nèi)容上缺席。盡管在教育場(chǎng)域中人文意義上的鄉(xiāng)村缺席了,但是在兒童精神生活域中,對(duì)人文意義上的鄉(xiāng)村的需求永遠(yuǎn)不會(huì)缺席。所以,在課程內(nèi)容的建構(gòu)上,作為一種文化的鄉(xiāng)村的內(nèi)容,不能僅僅限制在農(nóng)村教育,而必須進(jìn)入到城市德育的課程當(dāng)中。這一點(diǎn)并不違背“生活論”德育的基本立場(chǎng)。因?yàn)槌鞘谢虺擎?zhèn)雖然在生活場(chǎng)域或教育場(chǎng)域上脫離了“鄉(xiāng)村”社會(huì)和生活,但是人文生活和精神需要,仍然是兒童生活的一部分。從某種意義上說(shuō),生活不能上移,但是文化可以上移。在“生活論”的視域中,存在在鄉(xiāng)村場(chǎng)域中的鄉(xiāng)村德育可以以鄉(xiāng)村生活為建構(gòu)的起點(diǎn),存在在城市或城鎮(zhèn)中的鄉(xiāng)村教育可以以精神需要和文化情懷作為建構(gòu)的起點(diǎn)。

從某種角度,“課程下鄉(xiāng)”和“文化上移”表達(dá)了存在在城市或城鎮(zhèn)教育中的鄉(xiāng)村德育在內(nèi)容上的兩種存在,即實(shí)踐教育和人文教育。而這兩者之間的均衡,不但可以撐起城市的鄉(xiāng)村德育的建構(gòu)空間,也可以從另外一個(gè)角度達(dá)致存在在農(nóng)村和城市這兩個(gè)教育場(chǎng)域中的德育均衡。

注釋?zhuān)?/strong>

①劉鐵芳.鄉(xiāng)村教育的人文重建:起點(diǎn)與路徑[J].湖南師范大學(xué)教育科學(xué)學(xué)報(bào),2008(5).

②狄更斯在《雙城記》的開(kāi)篇說(shuō):“那是最美好的時(shí)代,那是最糟糕的時(shí)代;那是智慧的年頭,那是愚昧的年頭;那是信仰的時(shí)期,那是懷疑的時(shí)期;那是光明的季節(jié),那是黑暗的季節(jié);那是希望的春天,那是失望的冬天;我們?nèi)荚谥北继焯茫覀內(nèi)荚谥北枷喾吹姆较颉!?

③葉敬忠,等.中國(guó)農(nóng)村教育——反思發(fā)展主義的視角[M].北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2015.

④馬克思.馬克恩格斯全集第46卷(上)[M].北京:人民出版社,1965.

⑤劉慶邦.到遠(yuǎn)方去[M].武漢:長(zhǎng)江文藝出版社,2002.

⑥王艷芳.異度時(shí)空下的身份書(shū)寫(xiě)[M].北京:中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,2015.

⑦鄒敏.當(dāng)代農(nóng)村教育問(wèn)題研究[M].成都:電子科技大學(xué)出版社,2009.

⑧馬啟鵬.農(nóng)村教育如何擺脫“向農(nóng)”“離農(nóng)”之爭(zhēng)[J].教育發(fā)展研究,2010(9).

⑨鄔志輝.“離農(nóng)”抑或“為農(nóng)”[J].教育發(fā)展研究,2008(3/4).

⑩劉鐵芳.回歸鄉(xiāng)土的課程設(shè)計(jì):鄉(xiāng)村教育重建的課程策略[J].現(xiàn)代大學(xué)教育,2010(6).

(11)耿娟娟.鄉(xiāng)村教育研究的轉(zhuǎn)向[J].廣西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(哲社版),2015(2).

(12)西美爾.社會(huì)學(xué)[M].林榮遠(yuǎn)譯.北京:華夏出版社,2002.

(13)費(fèi)孝通.鄉(xiāng)土中國(guó)[M].北京:生活·讀書(shū)·新知三聯(lián)書(shū)店,1985.

(14)“2012年11月17日,21世紀(jì)教育研究院院長(zhǎng)楊東平發(fā)布的《農(nóng)村教育布局調(diào)整十年評(píng)價(jià)報(bào)告》顯示,2000-2010年,在中國(guó)農(nóng)村,平均每一天就要消失63所小學(xué)、30個(gè)教學(xué)點(diǎn)、3所初中,幾乎每過(guò)一小時(shí),就要消失4所學(xué)校。十年間,農(nóng)村小學(xué)減少22.94萬(wàn)所,減少了52.1%;教學(xué)點(diǎn)減少11.1萬(wàn)所,減少了6成;農(nóng)村初中減少1.06萬(wàn)所,減幅超過(guò)1/4。十年間,中國(guó)農(nóng)村小學(xué)生減少了3153.49萬(wàn)人,農(nóng)村初中生減少了1644萬(wàn)人。他們大多數(shù)進(jìn)入了縣鎮(zhèn)小學(xué)和縣鎮(zhèn)初中。”葉敬忠,等.中國(guó)農(nóng)村教育——反思發(fā)展主義的視角[M].北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2015.

作者:南京師范大學(xué)道德教育研究所

中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《教育研究與實(shí)驗(yàn)》2016年02期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)