摘要:城鎮(zhèn)化背景下農(nóng)民對(duì)土地的依附性逐漸降低, 農(nóng)民的退地需求逐步產(chǎn)生。在農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)退出試點(diǎn)改革中, 已初步探索出包括主體審查機(jī)制、補(bǔ)償機(jī)制、服務(wù)機(jī)制、保障機(jī)制在內(nèi)的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)有償退出機(jī)制。但仍存在法律支撐不足、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)針對(duì)性不強(qiáng)、補(bǔ)償金有限、集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)力不夠、市場(chǎng)化運(yùn)行缺乏及保障機(jī)制不健全等問題, 應(yīng)當(dāng)在下一步改革中進(jìn)行修法、明確補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、加大補(bǔ)償金供給、增強(qiáng)集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)力、完善保障機(jī)制等。

農(nóng)村土地制度改革是我國解決“三農(nóng)”問題的核心與關(guān)鍵。黨的十九大報(bào)告明確指出:“深化農(nóng)村土地制度改革, 完善承包地‘三權(quán)’分置制度”。此前通過的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》 (以下簡稱《決定》) 明確指出:“賦予農(nóng)民對(duì)集體資產(chǎn)占有、收益、有償退出及抵押、擔(dān)保、繼承權(quán)”。新時(shí)代黨的若干重要方針政策掀起了新一輪的農(nóng)村土地制度改革, 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)退出則是其中的一個(gè)熱點(diǎn)。

那么, 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)為何要退出、其理論和現(xiàn)實(shí)依據(jù)是什么?當(dāng)前最新退地 (1) 改革的實(shí)踐情況如何, 改革案例有哪些經(jīng)驗(yàn)和問題值得總結(jié)發(fā)現(xiàn)?如何基于理論、政策和改革經(jīng)驗(yàn)構(gòu)建出一套科學(xué)合理的退地機(jī)制?對(duì)這些問題的回答正是本文研究的出發(fā)點(diǎn)和目的所在。

一、當(dāng)前研究現(xiàn)狀

依據(jù)現(xiàn)有理論對(duì)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)退出類型的概況, 主要包括部分退出和完全退出兩種類型。部分退出是指農(nóng)民保留承包權(quán)、讓渡經(jīng)營權(quán), 其實(shí)質(zhì)是經(jīng)營權(quán)的流轉(zhuǎn), 這也是三權(quán)分置政策下農(nóng)地改革的主流。完全退出是指農(nóng)民放棄承包權(quán), 將承包地退回集體經(jīng)濟(jì)組織。本文關(guān)注的對(duì)象屬于第二類, 即完全退出———承包權(quán)的退出。

對(duì)承包權(quán)退出的理論研究源于近期。基于對(duì)中文期刊網(wǎng)的搜索發(fā)現(xiàn), 研究土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)即部分退出的文章已經(jīng)達(dá)到了較豐富的程度, 但專門研究承包權(quán)退出即完全退出的文獻(xiàn)并不多, 尚不到10篇。盡管周其仁、劉守英、黨國英等認(rèn)為合理實(shí)施退地有助于保障農(nóng)民權(quán)利、提高土地利用效率、推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè), 但卻沒有進(jìn)一步明確指出如何構(gòu)建退地機(jī)制。[1~4]

魏亞男是當(dāng)前文獻(xiàn)中較明確地構(gòu)建了退地機(jī)制的學(xué)者, 其退地機(jī)制主要包括:明確退出權(quán)利、發(fā)展多種退出方式、設(shè)置一個(gè)緩沖期、完善補(bǔ)償機(jī)制、建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制等。[5]韓立達(dá)從四個(gè)方面提出完善退地機(jī)制, 主要包括建立集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份的進(jìn)入和退出機(jī)制、完善組織保障、建立合理的分配機(jī)制、建立市場(chǎng)化的進(jìn)入和退出機(jī)制。[6]謝根成從確權(quán)、明確退地的法定事由、建立評(píng)估機(jī)制、完善保障制度等方面提出了一套退地機(jī)制。[7]

部分學(xué)者就退地機(jī)制構(gòu)建中的某一個(gè)方面進(jìn)行了較深入研究, 體現(xiàn)在: (1) 農(nóng)民退地意愿方面。羅必良認(rèn)為:資源稟賦、交易費(fèi)用、土地和農(nóng)村情結(jié)、政府政策等影響著農(nóng)民退地意愿。[8]高佳、劉同山、王兆林等認(rèn)為:人均收入、家庭總收入、戶主文化程度、脫離農(nóng)業(yè)的程度、離最近縣城距離、農(nóng)業(yè)收入、耕地經(jīng)營面積、勞動(dòng)力數(shù)量、勞動(dòng)供養(yǎng)率等密切影響著農(nóng)民的退地意愿。[9~11] (2) 退地補(bǔ)償方面。謝根成等認(rèn)為要確立合理補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵是要進(jìn)行第三方價(jià)值評(píng)估。[12]滕亞為認(rèn)為, 對(duì)退地補(bǔ)償應(yīng)發(fā)揮政府行政指導(dǎo)作用, 規(guī)定最低保護(hù)價(jià)。[13] (3) 保障機(jī)制方面。鐘漲寶認(rèn)為, 建立退地農(nóng)民的保障制度的關(guān)鍵是打破城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu), 將進(jìn)城農(nóng)民納入到城鎮(zhèn)居民社會(huì)保障體系。[14]楊繼瑞則從戶籍、就業(yè)、教育以及各種公共產(chǎn)品與公共服務(wù)供應(yīng)等方面給出了建立綜合保障的建議。[15]

縱觀現(xiàn)有文獻(xiàn)可以發(fā)現(xiàn):第一, 當(dāng)前研究的重心是經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn), 承包權(quán)退出還沒有受到更廣泛和深入的關(guān)注;第二, 當(dāng)前理論研究缺乏對(duì)最新改革情況的反映, 理論研究脫離改革實(shí)踐;第三, 尚沒有文獻(xiàn)構(gòu)造出一套相對(duì)完整合理的退出機(jī)制, 尤其對(duì)于機(jī)制構(gòu)建中的退地主體問題、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)問題、補(bǔ)償金來源問題、退出地管理使用以及服務(wù)機(jī)制、保障機(jī)制完善等問題并沒有深入觸及。

當(dāng)前研究的缺陷與不足將成為本文研究的重心所在, 本文的研究思路和主要研究內(nèi)容是:第一, 現(xiàn)實(shí)和理論政策分析, 揭示出退地改革的現(xiàn)實(shí)依據(jù)和理論政策依據(jù);第二, 實(shí)踐開展情況, 對(duì)承擔(dān)本輪退地改革任務(wù)示范地區(qū)的實(shí)踐情況進(jìn)行分析并總結(jié)經(jīng)驗(yàn);第三, 揭示當(dāng)前退地改革及機(jī)制構(gòu)建中存在的問題;第四, 對(duì)退地機(jī)制構(gòu)建提出對(duì)策建議。

二、退地的現(xiàn)實(shí)及理論政策依據(jù)

1. 現(xiàn)實(shí)依據(jù)

隨著工業(yè)化、城市化的發(fā)展以及統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革的推進(jìn), 越來越多的農(nóng)民進(jìn)入城市, 這部分進(jìn)城農(nóng)民多數(shù)屬于農(nóng)村的青壯年勞動(dòng)力, 這種情況一方面反映出這部分農(nóng)民不再以農(nóng)業(yè)耕種為生, 進(jìn)城務(wù)工的收益高于農(nóng)業(yè)收益, 從而降低了對(duì)土地的依賴性;另一方面, 由于農(nóng)村勞動(dòng)力的缺失, 導(dǎo)致了原有承包地?zé)o人管理和耕種, 土地撂荒問題開始出現(xiàn)。因此, 為了既滿足農(nóng)民退地的需求又解決農(nóng)村土地出現(xiàn)的撂荒問題, 土地承包經(jīng)營權(quán)退出便有了改革的現(xiàn)實(shí)依據(jù)。因此, 我國的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)經(jīng)歷了從無到有、從有到退出的一個(gè)歷史演進(jìn)過程。

2. 理論及政策依據(jù)

生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系、生產(chǎn)關(guān)系反作用于生產(chǎn)力是馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本內(nèi)容。馬克思指出:“社會(huì)關(guān)系和生產(chǎn)力密切相聯(lián)。隨著新生產(chǎn)力的獲得, 人們改變自己的生產(chǎn)方式, 隨著生產(chǎn)方式即謀生的方式的改變, 人們也就會(huì)改變自己的一切社會(huì)關(guān)系。”[16]土地承包經(jīng)營權(quán)是在堅(jiān)持農(nóng)村土地集體所有的前提下為了提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力而賦予農(nóng)民基本生存權(quán)和發(fā)展權(quán)的一項(xiàng)制度安排。生產(chǎn)關(guān)系的核心內(nèi)容是所有制關(guān)系, 生產(chǎn)關(guān)系的重要作用是促進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展。承包經(jīng)營權(quán)制度設(shè)計(jì)一方面是為了保證農(nóng)村生產(chǎn)資料的集體所有制性質(zhì), 另一方面是為了提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力, 該制度設(shè)計(jì)是符合當(dāng)時(shí)生產(chǎn)力條件的。但隨著這種生產(chǎn)關(guān)系的相對(duì)固化如“生不添、死不減”等所反映出來的農(nóng)村土地分配占有不公以及細(xì)碎化耕作不利于農(nóng)業(yè)規(guī)模化發(fā)展并進(jìn)而影響到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的提高。因此, 基于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力提高和農(nóng)民生產(chǎn)關(guān)系重新調(diào)整的需要, 土地承包經(jīng)營權(quán)退出也就有了深刻的理論根據(jù)。“所以, 一切社會(huì)變遷和政治變革的終極原因, 不應(yīng)當(dāng)?shù)饺藗兊念^腦中, 到人們對(duì)永恒的真理和正義的日益增進(jìn)的認(rèn)識(shí)中去尋找, 而應(yīng)當(dāng)?shù)缴a(chǎn)方式和交換方式的變更中去尋找;不應(yīng)當(dāng)?shù)接嘘P(guān)時(shí)代的哲學(xué)中去尋找, 而應(yīng)當(dāng)?shù)接嘘P(guān)時(shí)代的經(jīng)濟(jì)中去尋找。”[17]

隨著中央《關(guān)于完善農(nóng)村土地所有權(quán)承包權(quán)經(jīng)營權(quán)分置辦法的意見》 (以下簡稱“三權(quán)分置”政策) 的出臺(tái), 體現(xiàn)在土地要素上的農(nóng)村生產(chǎn)關(guān)系從之前的“兩權(quán)分離”即所有權(quán)與承包經(jīng)營權(quán)的分離變?yōu)榱怂袡?quán)、承包權(quán)、經(jīng)營權(quán)的三權(quán)分離。“三權(quán)分置”的核心內(nèi)容是:落實(shí)集體所有權(quán)、穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán)、放活土地經(jīng)營權(quán)。其制度創(chuàng)新在于承包權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離, “這既是土地承包經(jīng)營權(quán)內(nèi)部權(quán)能的分離, 更是其負(fù)載的社會(huì)保障功能與經(jīng)濟(jì)效用功能的分離”。[18]三權(quán)分置政策的重心在于活化經(jīng)營權(quán), 但由于經(jīng)營權(quán)與承包權(quán)的分離, 就為承包權(quán)權(quán)能的獨(dú)立行使提供了重要的政策依據(jù)。

三、退地改革的實(shí)踐情況及經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

1. 實(shí)踐情況

遵循中國改革先試點(diǎn)后推廣的經(jīng)驗(yàn)?zāi)J? 2014年11月20日, 農(nóng)業(yè)部、中農(nóng)辦、中組部等13部委通過了《關(guān)于第二批農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)和實(shí)驗(yàn)任務(wù)的批復(fù)》 (農(nóng)政發(fā)[2015]5號(hào)) , 該批復(fù)確定四川省成都市、內(nèi)江市及重慶市梁平縣為農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)退出試點(diǎn)改革的示范地區(qū)。本文選取成都的改革試點(diǎn)情況作為研究樣本。

成都自2015年初啟動(dòng)退地改革以來, 出臺(tái)了《成都市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)退出試點(diǎn)工作實(shí)施方案》 (以下簡稱《實(shí)施方案》) 及其他配套方案, 選取了溫江、郫都、新都、彭州、邛崍五個(gè)區(qū) (市) 縣先行先試。在兩年多的時(shí)間里, 除溫江、郫都由于客觀因素影響目前尚未有退地案例呈現(xiàn)外, (2) 其他三地皆有不同模式的退地案例呈現(xiàn)。新都、彭州、邛崍三個(gè)試驗(yàn)點(diǎn)的退地實(shí)踐中, 共涉及退地農(nóng)戶96戶、退地面積67.85畝。其中, 新都71戶、52畝, 彭州1戶、1.3畝, 邛崍24戶、14.55畝。這三地的退地案例具體體現(xiàn)為:

案例一:新都:村民全體退出、集體統(tǒng)一經(jīng)營

新都區(qū)龍橋鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)社區(qū)6組有71戶農(nóng)戶共計(jì)220人, 確權(quán)頒證耕地面積100.42畝。因成彭路改造修建需征地, 占用6組耕地共48.42畝, 剩余耕地52畝。剩余耕地相對(duì)零星分散且位置偏遠(yuǎn), 人均面積僅0.23畝, 不利于規(guī)模化耕種、提高土地利用率;再加上部分農(nóng)戶已整戶遷入城鎮(zhèn)或者僅有老人進(jìn)行零星耕種, 容易造成土地撂荒。因此, 這52畝耕地的承包權(quán)人與組集體經(jīng)濟(jì)組織解除了土地承包合同, 將農(nóng)地承包權(quán)退給組集體經(jīng)濟(jì)組織, 由組集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一經(jīng)營管理。承包關(guān)系解除后, 集體經(jīng)濟(jì)組織已將其中約32畝耕地進(jìn)行了流轉(zhuǎn), 剩余約20畝耕地正在進(jìn)行流轉(zhuǎn)信息發(fā)布。已流轉(zhuǎn)的土地按每畝1500元/年的標(biāo)準(zhǔn)給予退地農(nóng)民補(bǔ)償, 補(bǔ)償費(fèi)用一年給付一次, 由用地企業(yè)支付給組集體, 再由組集體分配給退地農(nóng)民。

案例二:彭州:集體經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部有償退出

彭州市葛仙山鎮(zhèn)花園村面積8.75平方公里, 耕地、林地面積共4500余畝, 轄11個(gè)村民小組、農(nóng)戶362戶、964人, 以水果種植業(yè)和農(nóng)家樂經(jīng)營為主。在具體實(shí)施中, 花園村村委會(huì)于2015年8月進(jìn)行了退地宣傳, 在農(nóng)戶自愿申請(qǐng)基礎(chǔ)上審查確定7戶符合退地條件, 當(dāng)年10月份完成了1戶退地。具體情況是:由村集體組織召開競(jìng)拍會(huì), 會(huì)上宣布改革依據(jù)及相關(guān)政策, 申請(qǐng)退出的承包地面積為1.3畝, 競(jìng)拍基準(zhǔn)價(jià)格依據(jù)征地拆遷標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估確定為4.3萬, 最終成交價(jià)也為4.3萬元。該宗土地新的承包權(quán)最終由同住該村的退地老人的兒子取得。

案例三:邛崍:結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)有償退出

邛崍市夾關(guān)鎮(zhèn)二龍村10組位于邛崍市西南山區(qū), 現(xiàn)有農(nóng)戶43戶, 人口138人, 耕地面積88.09畝, 人均承包耕地面積約0.63畝。該組在災(zāi)后新農(nóng)村綜合體建設(shè)中, 因“小組微生”項(xiàng)目 (3) 建設(shè)需占用耕地14.55畝。經(jīng)村民內(nèi)部自愿商議, 有24戶農(nóng)戶愿意退地用于建房, 并按照每畝4.8萬元的標(biāo)準(zhǔn)獲得一次性退地補(bǔ)償, 共計(jì)69.84萬元。因此這部分耕地的承包人將土地承包權(quán)讓渡給了建房者, 由建房者對(duì)退地者給予補(bǔ)償。

2. 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

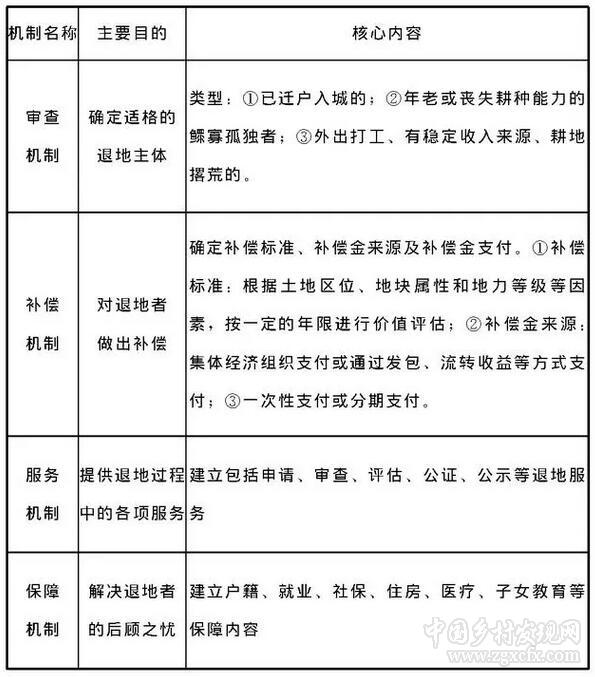

在成都的退地改革實(shí)踐中, 退地機(jī)制構(gòu)建重點(diǎn)圍繞四方面進(jìn)行, 分別是退地主體審查機(jī)制、補(bǔ)償機(jī)制、服務(wù)機(jī)制、保障機(jī)制, 其總體特征體現(xiàn)為表1。

表1 成都市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)退出機(jī)制總體特征

具體而言:

(1) 審查機(jī)制。哪些主體在滿足什么樣的條件下能夠申請(qǐng)退地是改革實(shí)踐中首先要考慮的問題。在已有的退地案例中, 示范點(diǎn)位已初步建立了退地主體資格審查機(jī)制, 考慮的因素主要包括:退地農(nóng)戶主要生活地、收入來源的穩(wěn)定性、土地實(shí)際使用情況、對(duì)補(bǔ)償費(fèi)用的依賴性等。基于以上因素, 申請(qǐng)退地主體及相應(yīng)資格要求限定在以下情形中: (1) 已遷戶入城的。 (2) 年老或喪失耕種能力的鰥寡孤獨(dú)者。 (3) 外出打工、有穩(wěn)定收入來源、耕地撂荒的。

(2) 補(bǔ)償機(jī)制。這是整個(gè)退地機(jī)制構(gòu)建的關(guān)鍵點(diǎn), 主要涉及補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)償金來源及支付等問題。 (1) 關(guān)于補(bǔ)償金標(biāo)準(zhǔn)。補(bǔ)償金標(biāo)準(zhǔn)原則上“根據(jù)土地區(qū)位、地塊屬性和地力等級(jí)等因素, 按一定的年限進(jìn)行價(jià)值評(píng)估”。在實(shí)踐中, 各地方法不一, 例如新都按照流轉(zhuǎn)價(jià)格確定, 每畝1500元/年;邛崍按照征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)確定, 4.8萬元每畝;彭州采用公開競(jìng)價(jià)方式, 退出的1.3畝地的補(bǔ)償價(jià)為4.3萬元。 (2) 補(bǔ)償金來源。補(bǔ)償金來源問題涉及到誰來承擔(dān)支付補(bǔ)償金, 即補(bǔ)償主體是誰。成都《實(shí)施方案》確定了兩類主體:第一, 集體經(jīng)濟(jì)組織支付;第二, 通過發(fā)包或流轉(zhuǎn)收益等方式支付。前者屬于直接支付, 后者屬于間接支付, 當(dāng)前呈現(xiàn)案例實(shí)質(zhì)都屬于間接支付, 如新都由土地流轉(zhuǎn)后的經(jīng)營者給付, 彭州由競(jìng)標(biāo)人給付, 邛崍則由占地建房者給付。 (3) 支付方式。《實(shí)施方案》要求補(bǔ)償金進(jìn)行一次性支付, 但在改革實(shí)踐中存在一次性支付和分期支付兩種方式。例如邛崍?jiān)圏c(diǎn)是按一次性支付進(jìn)行, 但新都試點(diǎn)則是分期按年給付而非一次性支付, 彭州公開競(jìng)價(jià)采一次性支付。

(3) 服務(wù)機(jī)制。改革實(shí)踐中, 主要圍繞申請(qǐng)、審查、評(píng)估、公證、公示等若干環(huán)節(jié)建立了初步的退地服務(wù)機(jī)制。基于改革的初期性, 服務(wù)機(jī)制構(gòu)建中的一個(gè)特點(diǎn)就是政府在其中起著主導(dǎo)性作用, 市場(chǎng)化特征還不明顯。

(4) 保障機(jī)制。保障機(jī)制關(guān)系到退地者的基本生活維持問題, 主要關(guān)涉因素有戶籍、就業(yè)、社保、住房、醫(yī)療、子女教育等, 因此退地保障機(jī)制是集成機(jī)制, 具有綜合性、多樣性、復(fù)雜性特征, 與退地本身是一種牽一發(fā)而動(dòng)全身的關(guān)系。因此改革試點(diǎn)地區(qū)都提出了相應(yīng)的理念和基本政策作為改革支撐。

四、退地改革機(jī)制構(gòu)建中存在的問題

盡管在當(dāng)前的退地改革實(shí)踐中已初步構(gòu)建了一套退地機(jī)制, 但機(jī)制本身及退地改革實(shí)踐卻暴露出相關(guān)問題, 主要體現(xiàn)在:

1. 缺乏法律支撐

退地改革需要承包權(quán)長久不變的支撐。但由于現(xiàn)行的農(nóng)村土地承包法明確規(guī)定了承包權(quán)的期限, 沒有賦予承包權(quán)的長期有效性, 因此為了解決這個(gè)問題, 中央通過政策明確承包權(quán)要“保持穩(wěn)定并長久不變”。在具體落實(shí)中, “長久不變”是由基層政府通過引導(dǎo)農(nóng)民簽訂協(xié)議的方式予以確定的, 由于是通過協(xié)議方式進(jìn)行政策落實(shí), 并非直接源于法律規(guī)定, 因此存在不穩(wěn)定性。

2. 農(nóng)民退地意愿不強(qiáng)

農(nóng)民與土地具有天然的依附性。受傳統(tǒng)觀念的影響, 農(nóng)民退地意愿并不強(qiáng)烈, 認(rèn)為失去土地就失去了保障。再加上當(dāng)前退地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)并沒有真正滿足退地者意愿, 因此, 除非是確已遷戶入城喪失成員權(quán)身份或者年老喪失耕種能力需要用退地補(bǔ)償金養(yǎng)老或者土地位置確實(shí)偏遠(yuǎn)、肥力不好需要退地外, 農(nóng)民才愿意退地。

3. 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)償金來源及支付問題

(1) 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不明確。補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)問題涉及如何定價(jià), 它是退出機(jī)制的核心問題之一。盡管成都實(shí)踐中的《實(shí)施方案》要求“根據(jù)土地區(qū)位、地塊屬性和地力等級(jí)等因素, 按一定的年限進(jìn)行價(jià)值評(píng)估”, 但該標(biāo)準(zhǔn)缺乏操作性, 例如評(píng)判土地區(qū)位、地塊屬性、地力等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)是什么?如何進(jìn)行差異化實(shí)施?如何確定“一定的年限”等都沒有明確。這就導(dǎo)致各試點(diǎn)區(qū)域在改革中對(duì)于如何確定補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)沒有具體參照, 而只能根據(jù)既往經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行, 即主要按征地標(biāo)準(zhǔn)和土地流轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)在執(zhí)行。事實(shí)上承包權(quán)退出與經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、土地被征占又是有區(qū)別的, 因此若采用類推的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行則其合理性、公平公正性問題值得商榷。

(2) 補(bǔ)償金來源不足。實(shí)踐中反映出來的最大問題是:補(bǔ)償金來源單一且力度不夠。盡管改革方案提出可由集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)償和重新發(fā)包或用流轉(zhuǎn)收益進(jìn)行補(bǔ)償, 但現(xiàn)實(shí)情況是少有集體經(jīng)濟(jì)組織直接補(bǔ)償?shù)那樾巍T斐蛇@一問題的關(guān)鍵就在于集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)力有限, 無法實(shí)際承擔(dān)。

(3) 補(bǔ)償金支付問題。改革實(shí)踐存在一次性支付和分期支付兩種方式。本文認(rèn)為, 到底是采用一次性支付還是分期支付沒有絕對(duì)的標(biāo)準(zhǔn)。一次性支付補(bǔ)償金有助于激勵(lì)退地者積極退地, 同時(shí)又能滿足退地者希望一次性了斷、馬上拿到全部補(bǔ)償金用于買房、醫(yī)療、養(yǎng)老等急需。分期支付補(bǔ)償金, 有助于解決補(bǔ)償金不足的問題;同時(shí)退地者可因勢(shì)而變, 實(shí)現(xiàn)自身利益最大化。

4. 退出地管理使用問題

退出地的管理使用主要涉及兩種方式:第一, 重新發(fā)包;第二, 集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一經(jīng)營管理。若要重新發(fā)包, 根據(jù)現(xiàn)行法律的規(guī)定, 新的承包主體只能是本集體經(jīng)濟(jì)組織成員, 這也是當(dāng)前退地改革為何封閉運(yùn)行的重要原因。再發(fā)包對(duì)象的受限是不利于投資主體的市場(chǎng)化產(chǎn)生和提高土地利用效率的, 這將限制退地效應(yīng)的發(fā)揮。若由集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一經(jīng)營管理, 那么基于當(dāng)前農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織普遍缺乏財(cái)力和現(xiàn)代經(jīng)營能力的制約, 可能導(dǎo)致土地利用效率、農(nóng)業(yè)收益和農(nóng)民福利并不能較好提高與滿足。

5. 保障機(jī)制不健全

盡管改革方案提出了要構(gòu)建完善的保障機(jī)制, 但卻缺乏具體有效支撐。保障機(jī)制不健全就不能打消農(nóng)民的后顧之憂、鼓勵(lì)農(nóng)民主動(dòng)退地, 農(nóng)民對(duì)生活問題始終存在擔(dān)憂, 因而也就不會(huì)積極退地。即使退了, 也有可能因保障措施不到位而影響退地農(nóng)民的實(shí)際生活, 從而導(dǎo)致退地農(nóng)民在生活無保障后出現(xiàn)反悔并引發(fā)其它矛盾。

五、完善退地機(jī)制構(gòu)建的對(duì)策建議

基于當(dāng)前的改革實(shí)踐及暴露出來的問題, 本文認(rèn)為應(yīng)當(dāng)從以下幾方面著手進(jìn)一步完善退地機(jī)制的構(gòu)建:

1. 落實(shí)長久不變政策

長久不變政策是退地的重要基礎(chǔ)。落實(shí)長久不變政策可分兩步走:第一, 在法律沒有明確規(guī)定的情況下, 應(yīng)當(dāng)通過政府引導(dǎo)、積極宣傳, 以簽訂協(xié)議等合理方式落實(shí)長久不變政策, 以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰;第二, 未來?xiàng)l件成熟時(shí), 可通過修法明確承包權(quán)的長久不變性。

2. 建立有效的收儲(chǔ)機(jī)制

建立收儲(chǔ)機(jī)制是解決當(dāng)前退地補(bǔ)償金不足的重要措施。因此, 可通過組建收儲(chǔ)公司的形式加以解決, 收儲(chǔ)公司的資金來源可采取兩種模式:第一, 全財(cái)政模式;第二, 混合所有制模式。此外, 亦可嘗試將土地經(jīng)營權(quán)抵押融資與土地承包經(jīng)營權(quán)退出改革相結(jié)合, 通過經(jīng)營權(quán)抵押貸款方式多渠道解決退地補(bǔ)償金不足問題。最后, 在退地補(bǔ)償金來源問題上, 應(yīng)盡可能地采取市場(chǎng)化運(yùn)行方式, 這也是與農(nóng)村土地制度改革的市場(chǎng)化方向相符合的。

3. 完善相關(guān)運(yùn)行機(jī)制

(1) 進(jìn)一步明確補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。建議制定專門的更具操作性的承包權(quán)退出補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn), 區(qū)別于經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、土地征占補(bǔ)償?shù)葮?biāo)準(zhǔn)。核心和關(guān)鍵是要細(xì)化落實(shí)如何根據(jù)土地區(qū)位、地塊屬性地力等級(jí)、年限等因素確定補(bǔ)償金, 并體現(xiàn)出實(shí)踐操作中面臨的圈層、區(qū)位等差異化特征。

(2) 構(gòu)建市場(chǎng)化的退出服務(wù)機(jī)制。政府不能大包大攬, 應(yīng)當(dāng)將相關(guān)服務(wù)環(huán)節(jié)交給市場(chǎng), 重點(diǎn)是要打造、培養(yǎng)、選擇一批適格的中介機(jī)構(gòu)以提供退地過程中的專門性服務(wù), 如資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、交易代理機(jī)構(gòu)、金融保險(xiǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。

(3) 完善退出保障機(jī)制。進(jìn)一步在戶籍、社保、醫(yī)療、住房、就業(yè)、子女教育等社會(huì)保障體制改革方面融入與退地保障有關(guān)的照顧性政策。若能以退地改革為主題出臺(tái)專門性、綜合性保障政策則更具明確性、針對(duì)性和操作性。

4. 堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向

(1) 操作過程應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持市場(chǎng)化。當(dāng)前改革具有政府主導(dǎo)性特征, 但未來市場(chǎng)化操作應(yīng)是努力方向, 如收儲(chǔ)機(jī)制建立和運(yùn)行、退地補(bǔ)償金確定、服務(wù)機(jī)制運(yùn)行等都是可以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化運(yùn)行的。

(2) 嘗試用地需求主體的市場(chǎng)化產(chǎn)生。前述分析已指出法律規(guī)定導(dǎo)致的封閉運(yùn)行限制了潛在用地主體的產(chǎn)生。因此, 若能擴(kuò)大用地需求主體范圍, 使符合特定條件主體如相鄰村村民、長期從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者、職業(yè)農(nóng)民等基于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需而主動(dòng)承包退出地, 則更有利于退地實(shí)踐的開展。

5. 加強(qiáng)集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)力和經(jīng)營能力

加強(qiáng)集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)力和經(jīng)營能力有助于增強(qiáng)退地補(bǔ)償金來源、提高土地利用效率和農(nóng)民福利。因此, 應(yīng)當(dāng)借助農(nóng)村改革領(lǐng)域中的其他改革內(nèi)容, 如集體經(jīng)濟(jì)組織股份制改造等內(nèi)容, 成立諸如農(nóng)村集體資產(chǎn)管理公司, 通過公司化運(yùn)作實(shí)現(xiàn)集體資產(chǎn)融資抵押、特色產(chǎn)業(yè)經(jīng)營、土地流轉(zhuǎn)經(jīng)營等提高集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)力。同時(shí), 通過政府引導(dǎo)、政策支持、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人才幫扶等措施有效提高集體經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)營能力。

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:農(nóng)村經(jīng)濟(jì)2018年09期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)