——專訪清華大學社會學系教授郭于華

【嘉賓簡介】郭于華,北京師范大學博士。美國哈佛大學人類學系博士后研究。1990-2000年任中國社會科學院社會學所研究人員;2000年至今任清華大學社會學系教授。主要研究領域為社會人類學、農村社會學、民間文化與信仰等,近期出版有新著《受苦人的講述:驥村歷史與一種文明的邏輯》。

一、致力于收集二十世紀下半葉的農村口述歷史

口述史研究的緣起:"沒有民間聲音的歷史是不完整的"

徐書鳴:郭老師在近十五年的時間里,一直在堅持進行田野調查的工作,能否簡單介紹下您口述史研究的項目背景?

郭于華:這個項目開始于90年代中后期,當時,孫立平老師在北大,我和沈原老師在社科院,應星那會兒還在讀書,另外還有一小幫碩士生、博士生,我們想做一個定位在中國社會20世紀下半期中國農村社會生活的口述歷史研究,于是孫老師和我就主持了這樣一個項目。當初的設想是在全國不同地區找六個村莊,分別收集農民的訪談資料,數年來也一直在致力于這個計劃的落實,但實際只開辟了四個村莊,即河北西村、陜北驥村、四川柳平村(現在屬于重慶)和東北石灣村。

袁訓會:為什么選這幾個村莊?只是一個單純的樣本嗎?

郭于華:當時是希望能在不同區域選擇樣本,既有南方的也有北方的。我們最后兩個村子是想選在南方,但是力量不足,因為選南方的村子--廣東或者是江浙一帶--有很多困難,比如方言的問題。而且參與的同學在畢業以后,很多都不在這一領域研究了,人手不夠,所以剩下的兩個村子沒能開辟出來。另外,盡管四個村子的調查都是基于口述史的思路,可是完成的程度卻不一樣,驥村的調查比較全面,基本覆蓋了其二十世紀下半期的歷史。其它幾個村子的調查方向各有側重,有的村子"土改"做得比較全面,有的則是"合作化"做得比較多。這個口述史的項目的初衷包括兩個方面:

其一,當下中國正處于社會轉型過程中,若要關注今天的轉型,首先需要了解轉型前中國社會的狀態。很多人都認為轉型遭遇到瓶頸,已經轉不下去了,甚至有人說改革已死。這就使得轉型前--49年到改革開放之間--中國社會形態的研究更加必要,既包括其社會體制的基本性質,也要關注到它在現實中的運作模式。所以研究當下中國的任何現象,轉型問題都避不開,而對轉型過程的分析,又需要一個歷史的脈絡。以前社會學對歷史不太關注,當我們現在試圖彌補這一缺陷,回顧過去的歷史時,發現當下的歷史有很大的問題,因為它只包括官方的歷史,即主流意識形態的歷史講述,其中有很多的掩蓋、扭曲,甚至編造,因此,我們需要從不同的層面來呈現歷史。歷史需要有不同的聲音,只有一種聲音的歷史一定有問題,一定要被質疑。以往的歷史中,無論是官方歷史還是學者研究,那些最普通的村民、村婦,他們在歷史進程中的經歷和體驗是被忽略的。所以當時的我們有一個抱負:希望能夠知道這些人的經歷,以及他們對這段歷史的理解,說它是回顧也好,追溯也行,我們的目的是要搜集、記錄這樣一段歷史,畢竟沒有民間聲音的歷史是不完整的,也是不真實的,歷史不能只以唯一的方式存在。

其二,作為研究者,我們需要對中國社會有一個基本的理解和判斷,并能在理論上或者學術上探討,所以我們提出"共產主義文明"的概念。對它的界定,需要看其運作社會生活的邏輯是什么,需要通過具體的史料和親歷者的講述,來理解其機制、邏輯,特別要通過一個過程性的研究把它的機制和結構呈現出來,這是一種學術理論上的追求。

當時我們也知道這個項目的推進會非常困難,因為搜集歷史本身就是一件吃力不討好的事。理論的總結也不是特別有底,搜集、記錄了之后,能不能實現自己的理論抱負尚是未知,只能從傾聽、記錄、呈現再到研究分析,逐步推進。這就是我們口述史研究項目的大致背景。

從"領導"到"親戚":與村民相互信任關系的建立

徐書鳴:田野調查中最大的困難在于,如何才能融入到農民的生活情境中。您在調查期間遇到過類似的困難嗎?又是怎么解決的?

郭于華:在這方面,我們有跨學科的優勢,人類學的民族志方法就要求研究者融入到當地社會生活中,從而能夠站在當地人的角度去看待和思考問題。當然還要求相當長時間的投入和互動,不可能一兩次接觸就能跟農民熟絡起來,讓他們相信你,什么事都愿意跟你講。

徐書鳴:能舉個例子嗎?

郭于華:比如我們在驥村,第一次去調查的時候,當地人用水還需要挑,因為他們的窯洞都在半山上,要下到山溝里,從那兒的井里挑水,再爬回山上。當時,我們的調查團隊有好幾個人,房東家的用水量一下增加了很多,他們要挑更多的水才夠用。給房東增加負擔,我們覺得挺不好的,于是自己去挑水。我只能挑那段平路,因為挑上山,中間不能放,我根本挑不上去,但是我們只有一個男生,只能是我挑到山底下,他挑上去,的確是一件挺費勁的事。第二年去調查的時候,他們村子開始有人試著自己家打井,然后埋個深水泵,把水泵到山上去,這樣就有自來水了。我們團隊的幾個人商量后,由我們出錢,房東家出工,在他家山下裝土豆的窖里打了口井,當時還請了陰陽先生,因為不知道哪兒能打出水,只能由陰陽先生觀測后決定。對此,我們都覺得特別逗,不過好像真撞上了大運,一次就打出水來了,水質還挺好的,然后把深水泵埋下去,又鋪了水管。怕冬天水管凍壞,鋪管子也是一個很大的工程,要先在他們家窯洞頂的山上修一個水窖,把水抽到山上,再在山上埋下管道,把水送到房東家。實際上,與農民交往不需要你刻意做什么,更多是大家用一種友善、真誠,也相互信任和互惠的方式互動。后來跟村子里的人越來越熟,有些村子里的年輕人想在北京找工作,我們也會幫忙。跟他們的關系變得像親戚一樣。剛開始去的時候,他們也會覺得我們是外地人,而且是從北京來的,他們就會認為我們是上面來的,無論怎么解釋說我們就是老師和學生,不是領導,也沒用。在慢慢建立信任的過程中,他們的一些民間信仰的活動也會找我們幫忙,比如拜龍王、觀音等。開始的時候,他們也有些顧慮,覺得外面來的人對這些"迷信落后"的東西肯定不支持,有一次,村子里修廟,在重新制作神靈的牌位時,需要有人在牌位上寫字,他們村子里找不到合適的人。當時我跟社科院的羅紅光老師在村子里,前黨支部書記--他退下來以后就當了廟會的負責人,負責村子里的"社事"--就跑來找我們,特別膽怯地問:"你們都是博士,能不能幫我們寫字?"我們倆當時異口同聲地說:"可以",答應完之后才覺得有問題,我倆都不會書法!我說:"那咱趕緊練",就去找我們房東家里上四年級的小姑娘,跟她借了毛筆、墨汁,在報紙在上練字,一練發現也不行,哪能那么短時間練得出來?后來想了半天辦法,最后從筆記本電腦上調出漢鼎隸書的字體,特別漂亮,寫牌位最合適。我們就想了好多辦法,把它描到木板上,一晚上沒睡覺把五個牌位上的字全給描出來了,還不敢讓別人看見,只能在屋里偷偷弄。天亮以后,我們把描上字的牌位放在窗臺上,太陽剛升起來,老支書就來了,一看特別高興,說:"寫得太好了!真不愧是博士。"我們也不敢說是描的。長此以往,他們也知道我們很真誠,愿意跟他們互動互惠、交朋友,交流逐漸就沒了障礙,訪談就變成了拉家常。

二、共產主義能否被稱為一種文明形態?

從日常生活的視角理解"文明"

徐書鳴:您剛才提到了口述史研究的緣起,它是希望提出對當代中國歷史的新解讀,那么"共產主義文明"的分析概念與和現在比較流行的建國史研究相比,其創新之處在哪里?

郭于華:這個概念不是今天才提出來的,剛開始做口述史的時候,我們就多次討論這個概念,當時我跟孫老師都寫過相關文章,認為必須有一個概念能夠涵蓋我們今天所要研究的這段歷史。有的人把它定義為"共產黨文化"或者"黨文化"。但是我覺得還不夠,范圍很狹隘。當然,關于"共產主義文明"的概念會有很多爭論,有人說那不是文明,而是野蠻。對此,可以從兩個方面予以厘清:

首先涉及到"文明"的概念。以往對"文明"的理解都是褒義的,強調文明相對于野蠻,認為文明帶有啟蒙、覺醒的含義。但是今天我們可以把它理解為一個中性的概念,它就是文化發展到一定程度的表現形式。這不是我們自己定義出來的,埃利亞思的《文明的進程》其實已經這么使用"文明"的概念了。他提到,比如英國人和法國人互相看不起,說對方的行為方式是不文明的,那里的Civilization中的Civil有"禮貌"的含義,有對自己所屬文化的肯定和驕傲的意思。而我們不妨先不取其褒義的理解。

其次涉及到文明的具體內涵。以往一提文明這個詞,我們往往會聯想到宏大的物質文明成果(如長城、金字塔)或者是精神文明成果(思想、理論、鴻篇巨制等)。除此之外,還有一個非常重要的層面就是制度文明,它意味著社會所依賴的組織制度框架,以及在此結構下其具體的運作模式。這當然也是文明的內涵。通常人們容易忽視文明框架下的普通人,他們的生活方式、行為模式、思考、言說和表達,其實這些都與文明有關。

所以我們對共產主義文明的理解是基于對普通人日常生活的考察,從基層的視角來理解文明。如果說只做褒義的、宏大的理解,我們就會忽略社會當中最大多數人的生存狀態。與西方資本主義文明相比,共產主義文明是非常不同的,因為它的文化基礎、制度安排乃至國民性都不一樣。因此用"共產主義文明"這個概念來指代我們所要解析的那段歷史,它是成立的,也具有研究的可操作性。我們既然能夠從普通人的日常生活中構建歷史,也應該能從普通人的行動與言說中理解文明的邏輯。

"共產主義文明"更具有包容性

徐書鳴:"共產主義文明"的概念界定,其思路與西方社會學理論很接近,那您是如何處理西化的社會理論概念和中國歷史經驗之間的張力?

郭于華:我們恰恰是希望能有所超越,西方的社會理論是基于對資本主義文明的研究提出來的。卡爾·馬克思、馬克斯·韋伯和埃米爾·涂爾干,他們面對的都是西方資本主義文明,關注點在于資本主義文明的運作方式、缺陷和發展前景。我們不能簡單地套用西方理論,畢竟我們面對的是與資本主義文明不同的另外一種文明,且理論研究的目的是回答中國社會最真實、緊迫的問題,它并不是為了對抗西方理論,西方理論自有它的合理性、適用性。既然西方學者可以在研究他們社會現實的基礎上提出的理論,中國學者為什么不能在研究中國——這個非常有特點的國家——的社會現實基礎上提出我們的理論呢?當然可以!不光是我們這么認為,西方學者也覺得處于社會轉型中的中國是一個學術研究的寶庫,各種"社會事實"令人眼花繚亂。西方社會已經結構化了,趨于穩定,而且被研究得差不多了。中國則不然,每天都在變化,讓研究者目不暇接。我們完全可以在此基礎上提出很好的理論構建,進而與西方理論形成學術上的對話、交流,共同推進人類知識的增量。

徐書鳴:首先提出"共產主義文明"的概念,再依靠實證性的研究去構建其理論框架,如此,會不會限制您的學術研究視野?

郭于華:不會,"共產主義文明"并非一個非常嚴格、固化、完備的概念,我們也沒有給它設定很多理論和子概念。老孫、沈原和我在討論它的時候,說這個概念叫什么都沒關系,甚至可以稱呼它為魚,它是一個開放性的體系。我的新書里所界定的共產主義文明的"邏輯",它們都是從實證調查和實證材料中概括出來的。這一概念基于兩個前提:第一,它不同于西方的資本主義文明;第二,它在運作過程中形成一整套機制、邏輯和權力技術。不能簡單地認為它就是黨文化,相比較而言,它更多元也更具有包容性,而且更重要的在于它落實于普通人的社會實踐。

從"不認同"到"信仰":共產主義文明研究的迷人之處

袁訓會:作為一種新的文明形式,共產主義文明在遭遇中國傳統的時候,二者有沒有互動?

郭于華:當然有,其實共產主義文明也不能說是一種新的文明形式,因為沒法判斷它是新還是舊,其中多是新舊理念交雜在一起。它是在共產黨建政和鞏固政權的進程中,逐漸形成的一套思想理念和實踐邏輯。這套體制讓人著迷之處在于,所謂的"宏偉的社會理想"、"美好的共產主義藍圖"看上去跟農民沒有任何關系,且不說農民,即使大多數知識分子可能也不認同它,除了少數中共創始人以外,大多數人跟它有什么關系?從這個角度來看,這套理念根本不可能成功,可是現實當中,它卻影響了很多人,那么多人為它去奮斗、犧牲、奉獻,如此就值得去研究它怎樣動員那么多人,進入了那么多人的內心世界,改變了那么多人的生活、社會關系,甚至改變了他們的精神世界?這恰恰是我們所要去了解、分析的。驥村研究的重點就是這套理想或者意識形態,它如何跟農民的生活結合起來,尤其是農民原有的一些觀念與它是相互沖突的,但是最后卻"接受"了它。當然,農民的接受肯定與共產黨一開始的設想有差異,但是也不能說農民完全沒受其影響,因為它改變了他們,從生活方式到思想理念,乃至整個農村的社會結構。比如農民的傳統理念中有一種大同思想,在歷次農民起義當中都會有均貧富的口號。這種傳統理念與共產主義理念有某種契合,當然還要配合很多方式讓這兩種理念結合起來,也就是所謂的權力技術,農民總需要一個信仰,經過權力的手段讓共產主義理念強有力地介入農村社會。

袁訓會:您剛才提到驥村有很多民間信仰活動,在共產主義運動最盛行的時候,他們還有沒有呢?

郭于華:可以說是被迫沒有了。因為信仰、偶像、儀式都被共產主義文明的那套機制替代了,比如農民原來信仰龍王、觀音,中共說那些都是"封建迷信",必須打掉,土改消滅了一些,合作化、大躍進時期又不斷清剿農村的傳統信仰,文革的時候更是把神像、寺廟幾乎全部打掉了。這時就需要一個替代物,對革命和領袖的信仰就補了上去。

袁訓會:我奶奶是信佛的,在文化大革命最盛行的時候,她還是信仰觀世音,但環境不允許,于是她半夜三點多起來,一個人悄悄祭拜。政治運動一過,民間信仰和祭拜還會繼續,相較于中國民間的傳統文化,共產主義文明可能只是政治運動下的暫時性現象。

郭于華:也不能說是暫時性的,畢竟有很多東西真的從根本上改變了,比如說原來民間的很多儀式(抬龍王求雨、抽簽等),在最極端的時候完全被政治儀式替代了。盡管外在強制消失以后,這些儀式還會再出現,但已經和原來的不完全一樣了,它是一個已經被改變了的、融合了不同要素的東西。

三、共產主義中國的文明邏輯

流氓無產者成為農村土改之初的積極分子

徐書鳴:中共對基層農村的滲透,土改是很關鍵的一環。有材料提及,當時中共去基層土改,土地分完以后,很多農民會悄悄把地還給地主。您怎么理解這種行為?

郭于華:我調查的驥村就有這樣的情況,不僅歸還土地,連分得的財產都一并還回去。但這種情況并不普遍,那些歸還土地的農民,他們都是真正意義上老實、本分的農民,即便身處革命進程中,他還是遵從一些傳統理念,調查時我們問他:"為什么把土地還回去"?他說:"人家有那是人家掙下的",意為"那不是我的"。在他們的觀念中,那些土地財產是財主家靠勤勞、精明一點一滴攢下來的。在驥村,有的地主家有很多窯洞,但窯洞修建的過程卻很漫長,比如一年修一半或者三分之一個窯,第二年有點錢了再接著修,一個窯洞修下來要花好多年時間。革命來了以后,傳統的農村秩序一夜之間被弄得天翻地覆,真正本分的農民是不太能接受的。另外,歸還土地還有現實的考慮,比如擔心今天分到了土地,但很快又會被要回去。

袁訓會:畢竟有錢人在地方還是有勢力的。

郭于華:對,一方面農民擔心國民黨回來,自己就沒法在村子里立足了;另一方面,很多地主都是農民所屬宗族里的長輩,甚至是族長,作為同宗的血親,怎么能搶人東西呢?正因為如此,很多村子的土改都遇到了動員的困難。所以土改當中,最積極、最暴力的都是些不正經的人,村民們稱他們為"黑皮"、"野鬼"、"混種子",也就是"雜種",這些人什么都沒有,屬于流氓無產者,也就無所顧忌,他們成了農村土改之初的積極分子。

"耕者有其田"只是一個口號

徐書鳴:關于中共的土改政策,楊奎松指出,在"五四指示"發布,土改啟動的時候,中共并沒有借此擴兵的意圖,因為當時的黨內大政策是國共合作。但是您的研究里卻多次提到,在基層的文件中,土改與擴兵的指示是被聯系在一起的,高層的意圖和基層的實踐似乎是割裂的。

郭于華:它不是上下層的分裂,土改在不同地方的確差別很大,老區的土改基本是從溫和走向暴力,有個漸進的過程;新區則是一下子就推廣開來了,土改政策從開始就比較暴力。但主要的原因還在上層,它有一個審時度勢的考慮,所以還有不同時間段的差別。這也體現了共產主義文明的一個基本邏輯,即實用主義、功利主義的行為方式,為達目的它可以不擇手段。在國共合作時期的陜北老區,中共跟鄉紳的關系非常密切,因為它需要在地方生存,鄉紳資助的糧食、住房都是必不可少的,在驥村,毛還向當地的鄉紳借過一套《二十四史》,最后也不還了,只補償了一點小米。當時邊區的鄉紳李鼎銘參與三三制、提出精兵簡政的政策建議,受到中共的高度肯定,但據說最后卻吞金自殺。從這里能看出,中共政策多是"此一時彼一時"的權宜考慮。抗戰的時候它需要統一戰線,所以土地政策非常溫和,也不太去動地主,土改開始的時候,政策是"減租減息","試辦征購"、鼓勵"獻地",不是強迫性的方式,"五四指示"之后特別是"土地法大綱"公布,政策發生了根本的改變,變成沒收地主階級的土地分配給無地的農民,時勢需要哪種政策,它就會用哪種政策。

袁訓會:在我老家,1949年中共進城的時候,他們會把當地學了些知識的精英吸納進體制中。我爺爺當年就很積極,他覺得自己年輕,在這個新生政權中一定會大有作為。然而,當政權穩定下來以后,他們就開始不信任、提防那批精英了,我想,這也是后來不斷出現政治運動的一個動因吧。

郭于華:這種事后面是屢次發生。因為中共的政策意圖和它所標榜的目標是不一樣的,土改期間,實行"耕者有其田"是最能贏得人心的一個口號,大家都把它當成奮斗目標,可是今天看來,"耕者有其田"并不是目標,它還是戰爭動員的手段,擴兵,通過這個口號贏取民心,以獲得民眾的支持和人力物力的投入,建政之后則是為了獲得民眾對新生政權的支持。等到政權穩固、合作化開始之后,那些分給農民的土地就都收回去了。"耕者有其田"與其說是一個目標,不如說只是一個口號或者手段而已。

"婦女解放"的幻象

徐書鳴:女性政策也是如此,中共所謂"解放全中國"很重要的一個內容就是婦女解放,還在《婚姻法》的規定上給了女性很大的自由,可以要求無過錯離婚。但在合作化以后,女性在集體當中的地位卻備受歧視,工分政策上尤為明顯。您對中共"婦女解放"的提法有何評價?

郭于華:關于"婦女解放"的命題,我和很多做這方面研究的學者有分歧,他們多認為革命時代的女性得到了真正的解放,而改革開放以后,女性地位又下降了。我非常不同意這種判斷。49年之后所謂的"女性解放"根本不是真正意義上的解放,而是被解放,解放是自主的過程,自己解放自己,如果是別人賜予的,怎么能說是解放呢?但凡是別人賜予的,他就可以拿回去,而且當時的"婦女解放"連賜予都算不上。土改時期,中共鼓勵婦女識字,動員她們參與政治運動,但是這種"參與"只是革命成功的一個指標,可以聲稱婦女被發動起來了。對婦女生活產生最大影響的是合作化。例如合作化之前的驥村,婦女是不下地的,因為傳統勞動分工的角色就是這么規定的。每年只有幾天,比如播種的時候人手不夠,婦女才去幫忙點籽。女性在勞動分工當中有一套自己的勞動任務,比如做飯、打掃衛生、照顧老人、養孩子、做鞋織布等,工作量一點都不少。合作化用一套制度安排強迫女性參加集體生產勞動,宣稱這是對婦女勞動力的解放。然而,她們跟男人一起去地里勞動的同時,還要承擔傳統的家務勞動,她是解放了還是境況惡化了?正如我在書里所寫的,集體化時期的婦女忍受著饑餓、疾病、對孩子的憂心等諸般痛苦,卻無處尋求幫助。所謂"婦女解放"一定程度上只是一個幻象。集體化時期的陜西關中平原有很大一片棉花產區,棉花是國家工業化必需的農產品,可是其種植要投入大量的勞動力,這個時候女性勞動力就被動員起來,她們是被當作工具,哪兒有解放的意義?負擔加重的同時,工分政策還很不公平,女性的工分永遠低于男性,再能干也沒用。合作化時期,驥村人口被分進不同的組,比如農業組,里面全都是種田的好手,大多數女性勞動力都放在基建組,負責修梯田、造平原等重體力的勞動,完全不考慮女性體力相對較弱,而且要生孩子,把她們當成工具一樣使,她們所獲得的報酬卻又很低。此處問題的關鍵在于婦女完全沒有選擇的余地,她們不能放棄掙工分,因為沒有工分就分不到糧食,這不就是強制嗎?不就變成了國家的奴隸嗎?在一個所有人都是奴隸,所有人都沒有人權保證的國家,怎么可能有女性的解放?參加工作或者集體勞動就意味著解放?我不這么認為。

徐書鳴:這也反映,當下很多人概念中的"女性解放"還是女性應該跟男性完全一樣,沒有任何差異。

郭于華:對,男女怎么能一樣?男人能替女人的生養小孩嗎?那些驥村的女性講到自己養育孩子的經歷,一些母親因為下地干活不能給孩子喂奶孩子餓得哇哇大哭時,她們會痛苦到淚流滿面,這種記憶是刻骨銘心的。

中共如何實現對農村的意識形態滲透?

徐書鳴:學術界有一個共識,即中共的基層滲透能力非常強,但是作為農民,他對于中共的體制到底是意識形態的信仰,還是出于恐懼而不得不屈從于這個政權?

郭于華:二者都有。首先,推行這套體制需要一個經濟基礎,也就是計劃經濟。計劃經濟體制實際是一種控制,農民的經濟命脈被控制住了,脖子被掐住了還有的選擇嗎?他連退出的自由都沒有,正如秦暉老師所說,人民公社不是集體化而是集中營,集中營最大的特點就是不能退出。驥村的老鄉有一個說法叫"強箍",它很好地描述了這種體制,農業合作化是一個"強箍"的合作化過程。我前些天看了一本小說《玫瑰壩》,講到大饑荒的時候,有個村子很多人都餓死了,只有一戶人家,不僅沒挨餓,還有余糧幫助別人,因為這戶人家是麻風病,不能跟大家一起勞動、分配。村民就把他們趕到一個山溝里,為他們蓋了一個房子,讓他們在周邊開地種糧自生自滅。由于不跟外界聯系,他們家在饑荒的時候有吃有喝,反而活了下來。雖然是小說,但很好地反映了這個體制給農民帶來的災難。強制之外,它還有意識形態,強制和灌輸雙管齊下,且相互建構,一方面不斷被灌輸共產主義好的意識,另一方面沒有任何其它的選擇,農民只能接受。這跟中國人的國民性也有關聯:為了讓痛苦少一點,就選擇順從,甚至通過更積極地表現獲取利益。久而久之,這套規則就變得理所當然了。

徐書鳴:是否可以這么理解:最早進入體制的那批人,他們更多是出于對體制的恐懼而不得不屈從,但他們在這個體制內生活時間長了以后,甚至是他們的下一代都出生了,他們就會越來越發自內心地信仰這個體制。正如達爾所說,政權存續時間越長,其越具有合法性。

郭于華:的確有很多人像你所說的那樣,但它未必具有普遍性。比如"四清"運動,很多干部一直對中共忠心耿耿,但在"四清"中被指責為"多吃多占"、"貪污腐敗",工作隊把他整得死去活來,他也會有抱怨。就像驥村的一個黨支部書記,當時被逼得差點上吊。從那以后,他就會對這個社會有所反思。雖然他很難清晰地意識到是這個體制給自己帶來的苦難,但是只要感到不公,他就會反思。今天讓農民去回顧那段歷史時,他們也會認為毛主席并非沒有錯誤。因此,我們對于民意不能完全絕望,即使再強大的力量也不能跟民眾最正當、最基本的要求永遠對抗。

徐書鳴:個人在政治事件當中受到的沖擊,從而產生對這個體制的反思,這種反思是否可以視為計劃經濟制度解體的動力?

郭于華:應該是動力之一。最根本的動力還是這套體制本身不具有可持續性。農民在其中沒有任何積極性,付出120%或者20%的勞動,最后都只能得到應得成果的20%,大家自然就都懈怠了。我們曾多次采訪驥村在集體化時期的會計,他說當時許多人都偷拿集體的東西。這件事很值得分析,誰都知道偷竊是不道德的。但是在那個特定的環境下,農民會認為偷竊是拿回本來屬于自己的東西。他們的勞動成果憑什么要上交或者平調到其它地方?既然國家不讓他拿,他就偷拿,并不認為是偷竊的行為,因此沒有道德負罪感。人民公社制度在當時確實走不下去了,這一點上下都有共識。

四、"共產主義文明"的陰影

農民是否真心懷念毛時代?

徐書鳴:現在很多農民在回顧集體化時期的歷史時,有一個矛盾的表述:一方面是集體化時期的農村風氣好,大家都有公心,并以此抨擊當下的基層腐敗;另一方面,那個年代饑餓的記憶也格外深刻,老人也會教導子孫要珍惜現在衣食無憂的生活。為什么會有這種矛盾的表達?

郭于華:其實不矛盾。那些親歷者在批評當下社會的不公正時,他們會用一些社會主義時期的話語,比如"干部要清廉";"今天這么多貪官,在毛主席時代早就被槍斃了",似乎很懷念毛時代。這種回溯、懷念也經常被新左派引證,認為農民更喜歡那個時代。其實它是一個巨大的誤導。在驥村調查的時候,我們問農民:"你愿不愿意回到毛澤東那個時代"?農民立即回答道:"回到那個時代早他媽餓死了"!可見,農民并不是真心懷念那個時代,究其原因,雖然他們可能知道自己所遭受的苦難是源于某種不公正安排,但是其很難將之歸結到共產主義文明下的制度框架、制度安排上,農民很難做學理或者制度層面的分析,否則還需要學者干嘛?直接問農民一切就都清楚了。農民自己對那段歷史的講述也能證明我的觀點,驥村的農民告訴我們,土地還是那么多土地,人還是那些人,分地以后,當年就能吃飽飯了。他們說:"我給自己干,愿意干多少就干多少,全憑自己做主","一下自由了,可把人暢快美了","自由"這個詞都不是我們問出來的,而是農民談及那段歷史時,自己情不自禁說出來的,這才是真正意義上的解放。

徐書鳴:那些集體化時期的親歷者所掌握的話語資源很有限,因此面對當前社會的種種不公時,他們只能運用那些熟稔的毛時代話語。

郭于華:確實如此,經過多年的規訓,且不說農民,我們自己在說話的時候也會經常使用毛時代的話語,比如說解放前、解放后,錯劃右派等,什么是"解放"?難道有沒被錯劃的"右派"?可以看到,我們的語言已經被異化了,因此農民使用官方話語也屬正常。但是說到自己生活中的事,他們還是很正常的,還是說這個人是"黑皮"、"野鬼"、"混種子",所用的都是農民的表達方式。

袁訓會:干部是不是受這種意識形態話語的影響更深?

郭于華:干部與干部之間也有差異,畢竟很多干部都是沒文化的,甚至連字也不認識。他們接受共產黨那套話語其實是有些困難的,因而一旦制度的束縛沒了,他們自然就回到了自己那套話語模式中了。比如剛才提到的那位老會計,他總是用陰陽五行、星宿天象解釋中國歷史,比如"帝王將相都是天上的星宿,毛主席不是真正的星宿,他是一個鱉星,蔣介石是一個魚星,所以蔣介石到海島上去了,毛主席鎮守大陸"。農民有很多自己的言說方式,只不過平常不易被人了解,也不會輕易說。開始的時候他們也不愿意跟我們說事,老問:"你到底想做甚,你為甚老問我們這些事"?我說:"我想知道你們的歷史,想知道你們這些年是怎么過來的"。他問:"這有什么意思"?我就跟他講為什么普通人的歷史也重要,"你的歷史不僅對你的子孫后代重要,對整個社會也重要"。他們慢慢就明白了,明白以后就特別愿意跟我們"拉話"。那位老會計認為自己是村子里特別有話語權的人,所以總喜歡找我們聊天,有次他對我說:"我最信服的就是讀書人",我問為什么,他說:"歷史都是讀書人寫下來的"。你看!他懂歷史,也明白歷史有分量。他說"讀書人厲害",意思是讀書人能夠對歷史做記錄和評價,潛在的意思是雖然統治者厲害,但也得被歷史評說。這位老人對歷史的理解不比歷史學家差。其實農民面對著巨大的生存壓力,要在那種環境中活下來,需要的不僅是生存的能力,更是生存的智慧,農民的智慧讓我們自愧不如。這些有智慧的人是能夠評說歷史的。

基層治理困局的出路何在?

徐書鳴:當下農村缺乏文化整合機制,傳統文化在集體化時代已被清理干凈,階級觀念在當代又不再適用,造成基層治理困難重重,您認為它的出路在哪里?

郭于華:這是一個全局性的問題,不僅是農村,整個中國社會其實都是如此。雖然當下的意識形態宣傳一點都沒放松,但是它已經徹底破產了,即使宣傳它的人也不相信了。也有人想從中國文化傳統里找資源,我覺得不太現實。畢竟傳統文化的主流理念是跟幾千年的帝制匹配的,想從尋找現代政治資源是挺困難的。當然,傳統鄉村的資源不應被人為廢棄,它能在當下發揮作用,但這個過程一定要是地方民眾自發的自主的,尤其是傳統的社會組織和一些規范,它們對道德、秩序和人際交往規則的強調,都可以和現代民主原則一起運用到鄉村治理中。面對當下鄉村治理的困境,我覺得可以寄希望于民間社會主體性的再現。一是地方社會的力量,再一個商業文明傳統也很重要,比如說溫州、廣東的一些地方,歷史上商業文化就比較發達,當地人對商業文明的理念有體驗、感受,比如合同契約意識。傳統文化中的商業文明和地方社會傳統都有望孕育出現代政治文明。但是僅有這兩者也不夠,它們畢竟不是形成于現代社會。例如傳統地方社會傳統中也有很多宗法規范,在現代社會中就不是很適用,因此問題的關鍵是我們如何將這些傳統資源與現代社會實踐結合到一起,形成推動中國社會發展的健康力量。

袁訓會:可是當下中國農村的人口流動性很強,很多傳統鄉村都被遺棄了。

郭于華:對,一些村莊出現文化凋敝狀況,甚至整個農村都有凋敝趨勢,國家、市場以至于農民自己都放棄了它,除非當地的土地被看中圈占。但土地被看中對農民來說可能又是一場災難。

徐書鳴:您認為城市化會是中國鄉村發展的出路嗎?

郭于華:通常城市化是一條出路,但今天中國的城市化問題很大。這種城市化似乎只是城市越來越大,好像攤大餅一樣,把北京城從二環攤到了六環,它是城市的"城市化"而不是農民的"城市化"。農民的土地、農村的資源都被城市吸納了,唯獨不吸納農民,農民是被當作勞動力而不是人,他可以來城市貢獻自己的勞動力,但只有回老家才能享受各種社會保障。以前陸學藝先生曾經說:"看到農村有棵大樹不錯,也給搬到城里;大樹都城市化了,農民卻不被城市容納"。哪里的城市化是不要農民的?不要農民能實現城市化嗎?

徐書鳴:從中共對農民的政策來看,集體化時代的剝奪政策在當代仍然延續了下來,只不過是土地全部征收為集體所有,現在是以賣地的方式壓榨農民。

郭于華:很多人說當今中國是后極權社會,對此我們不太同意,我和孫老師、沈老師討論認為中國不是"后極權","后"意味著中國已經不是極權社會了。毋寧說它是"新極權","新"在什么地方?即權力通過整合市場要素以全面控制社會。計劃經濟時代沒有計劃之外的經濟生活,也沒有私有財產,現在的市場經濟卻是權力(控制的)市場經濟。國家把經濟命脈完全控制,將會是一件很可怕的事。"國進民退"的趨勢不僅是經濟問題,更意味著回到那個全面管制的年代,這不光是老路,還是邪路。

五、"共產主義文明"與"中國特色"之辨

必須破解"中國中心主義"

徐書鳴:您試圖用"共產主義文明"來解析中國的歷史發展邏輯,胡鞍鋼等人也在試圖以"中國特色"來概括中國的發展經驗,您和他們思路的差別在哪里?

郭于華:"中國模式"或者"中國特色"雖然也是想概括出一個模式性的理論,但其前提是對當下中國的現實和制度安排抱持肯定態度,帶有一種迷戀和向往,試圖用它戰勝所謂的資本主義文明。"共產主義文明"的分析思路則是希望透視這個體制的內在邏輯和本質,只有洞悉了這套機制才能對它做出判斷。"中國模式"的支持者有些盲目,但凡冠上"中國特色"標簽的就是好的,難道只要跟西方國家不一樣的"中國道路"就肯定是好的嗎?我們為什么對"共產主義文明"用了解析、洞察的提法?其實就是在研究、解析它,而不是簡單地抱住中國傳統、中國模式,把它們奉若神明,覺得跟別人不一樣就是優越的。我們總是在強調不能落入"西方中心主義"的窠臼,但執著于"中國中心主義"就具有合理性嗎?

徐書鳴:那您的"共產主義文明"能成為具有普適性的理論嗎?

郭于華:我們并非強調某種理論的普世性。"共產主義文明"是我們面對的一個迷題,很大程度上是要對其進行解構。社會學的精髓在于其批判力,它不會去歌功頌德、贊美權力。即便政府做得再好,它也要看到這個社會還有什么問題,它是解釋性、批判性的。有學者說我們對西方資本主義文明也應該持一個批判立場,這是需要的,但那不是中國學者的使命,因為我們沒有生活在西方社會中,那是西方知識分子應該承擔的責任,我們的重點是為中國社會診斷問題。今天中國社會的問題不在于它過于西化,總有人覺得自己很特殊,并以此為借口不去承認那些最基本的普適價值。我曾寫過兩篇文章《普世價值本是常識》和《中國人到底有多特殊》,就是討論這個問題,只要我們是作為人類,我們就沒那么特殊,人類社會的一些基本價值是要認可的,否則一些極端宗教組織搞恐怖主義,是否因為他特殊呢?對此我們是不是也要認可呢?今天人類社會的發展趨勢不是大一統,而是多元共存。怎樣才能多元共存?如果每個人都強調自己是獨特的,不愿意接受共有的價值規范,如何能共存?如果要實現中國與世界的和諧共存,基本的前提是大家遵守一個共同的游戲規則。普世價值就是共同游戲規則的文化基礎。另外,共同的游戲規則一定是大家共同協商、互相博弈的產物,大家各有妥協、讓步,各自放棄一些特殊性,形成一個都能接受的價值共識,這不就是普世價值嗎?

既未現代化,何談解構現代性?

徐書鳴:當下一些"中國模式"的信徒認為,右派學者一方面嚴厲批判當代中國,另一方面卻對西方理論價值觀不加辨別的采納,稱呼這是"西奴"的行為,對此您有何回應?

郭于華:中國與西方知識分子所面臨的問題不一樣。現在很多西方知識分子都有后現代的解構傾向,他們想解構的恰恰是趨同的西方價值觀,主張價值觀應該更加多元。但是中國社會不一樣,它還沒有建構起現代性,又何談去解構?縱使西方學者對現代社會價值觀進行解構,但一些最基本的價值,比如民主、自由、博愛、人權、法治等,是作為基礎存在的,而這些也正是中國所缺少的。比如當代的勞工研究,一些學者將所有問題都推到新自由主義上,他們認為中國勞工是全世界最慘的,而問題的根源就是新自由主義思潮下的資本全球化,我想先問一句:中國的自由主義在哪?中國還沒有自由主義,那他們批什么新自由主義?中國勞工問題的癥結在于權力造成的社會不公正,資本全球化固然也有影響,但并非是直接因素,放眼全球,哪個國家的資方能像在中國這樣欺負勞工,只有中國!另外,其他國家的工人在被欺負了以后會反抗、罷工,中國工人可以嗎?一旦罷工就遭遇政府維穩,這就是中國特色。前段時間,我在民大做了一個講座:"世界工廠的中國特色",中國是世界工廠,但絕對是有中國特色的世界工廠。資本的本性是剝削和欺負工人,但是如果沒有中國權力結構的背景,資本作惡的程度不會達到這樣的程度。富士康的那些工人跳樓自殺也不反抗,別人看來很奇怪,如果不滿意為什么不辭職?可是辭職了這些年輕人就有出路嗎?融不進的城市,回不去的農村,前途何在?他們的絕望和自殺并非不能理解。

學者的職責不是歌功頌德

徐書鳴:有學者曾說過,對于國家發展的種種弊病我們要指出,但是對于其發展的成就也要認可,在肯定這些正面功績的基礎之上,總結出屬于我們自己的理論體系。

郭于華:對于社會的進步,的確需要肯定,但不必歌功頌德。如今國家的經濟生活有很大改善,但進步的原因在哪?有人把它歸結為黨和政府的賜予,要求百姓感激涕零。這是本末倒置:首先,你是父母養大的,還是黨和政府養大的?百姓生活改善是自己勤奮努力的結果還是誰的賜予?其次,黨和政府又是誰養著的?不是納稅人養著的嗎?中國的根本問題是從來就沒搞清楚誰養活誰的問題,才會出現各種歌功頌德的奇談怪論。在正常官民關系下,政府出臺了一項好的政策,民眾需要肯定,但也可以質疑它為什么沒有做到更好?整天感恩戴德的民眾是公民嗎?也許歌功頌德的工作也需要有人做,媒體、文藝、官方宣傳機構就足夠了,不需要社會學家再加入到歌功頌德的大合唱中,社會學家的職責就是找出社會的問題并提出解決的思路。這并不是認為中國前途一片黑暗,而是我們的本分職責要求我們具有批判的意識、反思的精神,找到社會前進的動力和路徑,這就足夠了。

徐書鳴:現在老有人拿民族主義說事,認為這種對于政府的正面宣傳是每個愛國者應該做的。

郭于華:這是誤國。民族主義宣傳根本不是討論問題,更談不上理性的方式,上來就是"漢奸"、"西奴"之類的用詞,可近來連官方媒體都開始使用這種詞了。它反映了主流媒體下流化的趨勢,而效果卻適得其反,這種宣傳已經無法讓人相信了。

袁訓會:我們現在的問題是,老的宣傳話語體系過于陳舊,很多人特別是年輕人不再相信那一套東西了,更不要說看了。我的理解是,現在想在這一塊有所突破,于是就從互聯網上發掘資源,可惜的是,他們找到的是王小石、周小平這類拙劣的寫手,文章邏輯和事實根本不具說服力,起到了適得其反的效果。(共識網/2013-09-25)

狹隘經驗論視野下的農業集體化諸問題

——兼與郭于華教授商榷

老田(獨立學者)

【破土編者按】長期以來,主流輿論常常指責毛時代的農業集體化運動導致生產效率低下、農民連基本的溫飽都無法實現、婦女飽受家務勞動和集體勞動的雙重壓迫。其中,郭于華教授通過自己在陜北驥村的調查發現,重申了上述結論。然而,左翼歷史學者老田則通過自身生活經驗和查閱驥村所在的米脂縣縣志,論證了農業集體化如何有利增強了糧食增產的中介條件,從而實現糧食增產;同時提出,沒有準確的數據表明是分田單干導致糧食增產。集體化時代,婦女的家務勞動負擔因為被“外包”所以實現了婦女參與集體勞動,這絕非意識形態粉飾。所以,無論是從現實經驗,還是邏輯論戰的角度,全盤否定農業集體化時代的立場和態度,其實是說不通的。

有朋友轉來郭于華教授的文章——《農民是否真心懷念集體化時代?》(下文引號內文字凡未注明出處者,均引自此文),希望老田以自身的老農民經驗為基礎,認真閱讀并給出評論。反復閱讀之后,只能夠感嘆,郭于華教授竟然選擇楊家溝村這樣一個最不利于證明單干農業優越性的典型(同時當然也是最有利于論證集體農業有理的典型),來論證單干有理同時否定集體農業。

一、米脂縣的糧食到底是怎么增產的——關注糧食增產的中介條件

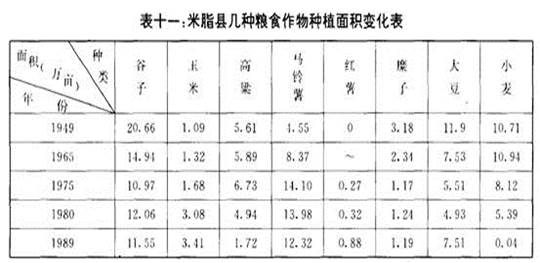

郭于華教授關于集體農業所下的大多數判斷,是基于陜北米脂縣楊家溝村的口述史工作(郭教授以“陜北驥村”代指)。老田為了了解這個村子的集體農業發展的背景資料,仔細地閱讀了《米脂縣志》中間的農業和糧食相關章節,以期把握北方農村與老田老家的不同。最后發現,這個縣份的農業還真的很有特點,大不同于其他地區:首先是這個縣份人少地多,農業長期是廣種薄收狀況,糧食單產極低,這與全中國其他地區的精耕細作截然有別;其次是這個縣干旱少雨,且處于黃土高原溝壑切割地貌,農業條件極差,在毛時代養不活本縣的人口,作為一個農業縣份竟然長期依賴糧食調入。

米脂縣是黃河中游地區水土流失最嚴重區域,而楊家溝村在米脂縣恰好屬于“東南部輕壤質黃土峁狀丘陵區”,農業條件是該縣三個農業區劃分區中間最差的一個:“該區丘陵起伏,命多梁少,坡陡溝深,溝壑發育,植被稀少,侵蝕嚴重。海拔1050-1227米,地面相對高差150-200米,15-35。坡地占30.18%,溝壑密度大,每平方公里溝道總長度2.5-3公里,溝壑面積占區內總土地面積的55%。”(《米脂縣志》第54頁)“老農經驗,舊時三五年間坡耕地即沖走一犁深的表土。”在米脂縣這種嚴酷的自然環境中間,不提高土地的單產能力,個體農民的努力早已經失去任何前景和可能,據縣志記載:“近現代,境內人口不斷增長,吃飯問題長期困擾人民。廣大農民受傳統習慣制約,認為‘不種百響地,難打百石糧。’‘掏個坡坡,多吃個窩窩。’寧愿多墾不愿少種,致使不合理的土地利用加劇。”(同上,第154-155頁)沒有集體組織作為合作努力的中介,農田水利建設就不可能,農民不可能走出傳統土地利用的惡性循環。不得不說,不管是出于什么樣的考慮,郭于華教授選擇楊家溝村來論證單干增產、集體農業無效的結論,恰好是選擇了最不符合需要的壞典型。

老田是長江邊上種水稻的農民出身,從自身的“狹隘經驗”出發,很愿意相信農民積極性的作用,但是只相信各種最終會影響到農作物生長條件的積極性。對于各種缺乏影響作物生長中介的積極性增產理論,不管理論模式多么完美,老田基于自身的種田經驗一概視之為“積極性烏托邦”。

毛澤東對于農業增產的理解,除了堅定地支持集體農業方向之外,各項集體農業與最后增產的中介也是清晰的——這最最集中地體現在他1958年所提出的“農業八字憲法”中間——水肥土種密保管工,這個八字憲法很吻合老田的狹隘經驗論,對于各種影響到農作物生長的中介條件基本上都涉及到了,水肥土種是農作物生長的直接中介,合理密植涉及到太陽能的光合作用效率提升,而田間管理和工具改革是與人們的有效勞動相關的。非常奇特的是,毛澤東在農業發展方面的思想是典型的狹隘經驗論,卻被學界批為烏托邦,相反,學界完全與狹隘經驗論割斷了一切中介關系的“積極性烏托邦”卻被說成是現實主義的,這個事情老田幾十年來一直沒有想清楚。

老田真心想要相信教授和權威,不過私下里總是無法徹底擺脫狹隘經驗論:要是農民的積極性不能夠兌現為“水肥土種密保管工”這些中介方面的進步,那要通過怎樣的“隔山打牛”神功,才能夠幫助莊稼生長和增產呢?老實說,這中間的神邏輯老田至今還沒有想象出來。

【楊家溝村附近地貌(相約久久衛星地圖):典型的黃土高原切割地貌,靠近坡頂的坡度較緩、修筑有梯田,越靠近溝底則坡度越陡,土地反而無法利用。這與老田所熟悉的南方丘陵地帶截然相反,南方丘陵地帶通常是坡頂較為陡峭難于利用,坡底較為平整是較高生產性的農田。】

根據老田贊同的毛澤東那個狹隘經驗論視野——追尋農作物生長所需中介條件是如何逐步具備的,我們來回顧一下驥村所在的米脂縣的糧食增產過程,突出增產中介并不是甩開了“積極性烏托邦”,而是通過觀察農業增產的各種不可或缺的中介條件,來了解增產過程究竟是怎么回事。

糧食增產的諸種因素中間,米脂縣農田基本建設所實現的“坡地改梯田”的情況是:

1949年,耕地66.21萬畝,98%以上是梁峁地,川水地僅5648畝。農業人口平均占地7.71畝,其中水地不足0.07畝。(老田按:縣志資料說,據航測耕地資料推算,這個人均耕地的“統計數”還應該乘以1.5倍)

合作化以后不斷興修水利,打壩修梯田,1959年全縣水地增至2.021萬畝,溝道填淤壩地0.21萬畝,坡地修梯田2.23萬畝,耕地條件得到一定改善。1960-1961年大量開荒,耕地增至57.89萬畝。

60年代,耕地總數變化不大。但通過持續的農田基建,“三田”面積卻逐年上升。1969年耕地57.9萬畝,“三田”增至9.9萬畝,占耕地的17%。

70年代的農業學大寨運動和80年代的2744項目實施,調動全縣農民大規模治山治溝,使農田基本條件大為改善。1980年,耕地54.42萬畝,農業人均3.71畝,“三田”26.96萬畝,人均水地0.43畝、梯田1.28畝。

新中國成立后,本縣水利建設大致經歷三個階段:1949-1964年為第一階段。……灌溉面積由1949年的2648畝發展到25321畝。

1969-1975年為第二階段。……有效灌溉面積達到64896畝。

農村實行生產責任制以后,土地包干到戶,水利設施管理一度放松,部分設備遭損害或廢置,一些水地起旱,有效灌溉面積為3.72萬畝。姬興莊、牛鼻山水庫因淤積而成為淤地壩。

1949-1989年,國家為本縣投資水利建設款1200余萬元。各鄉鎮興建各種水利工程580多項,農民投入勞動力550多萬個工日,完成土石方6840萬立方米。【《米脂縣志》陜西人民出版社1993年,第109、147頁】

《米脂縣志》陜西人民出版社1993年,第109-110頁

米脂縣這個地區,人均耕地數量超多,廣種薄收是普遍現象,農業發展最大的短板是水資源不足,提高單產的關鍵措施是如何有效地利用很少的天然降雨量,而修筑梯田則是一個最重要的方法,這主要是依托集體農業的組織,通過密集投入活勞動進行農田基本建設來實現的。看一下自然地理學家的研究結果,很容易與老田的狹隘經驗對上號:“梯田改變了坡面的形態。降落在田面上的雨水,大部分滲入土壤,增大了土壤含水量,同時也減少了地表徑流量,因為也減少了土壤及田間肥力的流失量。”“梯田的保水保土效益一般都在90%以上。與坡地相比,梯田增產一倍以上。……陜西省50年代以來新修梯田805.5萬畝,近1980-1986年的6年間,梯田的糧食總產量達69.99億公斤,與坡地相比,增產111.6%,其中陜北地區增產160%。”【黃秉維、鄭度等《現代自然地理》科學出版社1999年,第330頁】梯田的增產作用,與坡面的保水能力成反比,越是無法自然實現保水的地帶,梯田增產的作用就越是顯著,正是因為這個原因,陜北地區梯田增產的實績,才冠于陜西全省。而米脂縣的糧食增產狀況,就與這個方面的成績緊密相關。

對農業單產提高至關重要的化肥使用情況是:

1955年,米脂開始使用無機肥料(化學肥料)。當時,農民受傳統習慣影響,對此缺乏認識,……一下難以推廣,全縣僅用了2噸。1956年使用26噸,1957年46噸。當時化肥種類有硫酸銨、碳酸銨、硝酸銨、過磷酸鈣、磷礦粉等。磷肥系遲效肥料,尤難推廣。1958年,本縣自制顆粒肥料,為時很短。60年代初引入尿素,推廣后增產效果明顯,很快被各生產隊接受,漸漸爭相購用。1973年創辦縣化肥廠,生產碳酸氫銨,從此縣內化肥使用量逐年增加。1970年全縣使用化肥889噸,1978上升到5148噸。70年代后期,農民對磷肥的效用也逐步理解,開始施用。本地土壤富鉀缺氮,鉀肥施用量不多,1979年用3噸。1979-1985年全縣使用各種化肥65870噸,年均9410噸。其80%做底肥,與有機肥配合使用,20%做追肥。本地農民種洋芋時采用“一炮轟”辦法,即一次施足有機肥加碳錢的底肥,再不追肥,增產效果明顯。一般作物用尿素做追肥。80年代,化學肥料成為農業不可缺少的增產要素,供不應求。

縣農技站在城郊鄉張家溝村試驗,在畝施2500公斤有機肥范圍內,每500公斤肥可增產玉米8.5-12.2公斤。每畝施純氮3-9公斤范圍內,每公斤氮素可增產5.5公斤谷子。【《米脂縣志》陜西人民出版社1993年,第127頁】

在良種選育和使用方面,米脂縣的情況是:

《米脂縣志》陜西人民出版社1993年,第133頁

“50年代以來,農技部門長期堅持良種引進推廣。多次試驗,汰劣留優,主要作物品種逐步更新。先后引進選用的糧食、油料、經濟作物良種100余個。大約每隔10年改換一批良種,每次改換都增產15%上下,在生產中發揮了重要作用。”

以米脂縣終止最多的糧食作物谷子和馬鈴薯為例:谷子“50年代種的臨秋白、干撈飯,畝產25公斤上下。60年代的石炮谷,畝產50公斤。70年的大寨谷,畝產65公斤上下。80年代的汾引1號,畝產92-113公斤。”“馬鈴薯舊有紫皮洋芋、忻州白等品種,產量不高。50年代以來,陸續引進東北大白洋芋、蒙古黃、沙雜15號、虎頭、躍進等。1956年引種的東北大白洋芋,平均畝產400公斤,比紫皮洋芋增產近1倍。1968年引入的沙雜15號,畝產一般為750公斤上下,使用多年。80年代又引入忻革6號、陽春白、東北白等。據1980年調查,沙雜15號、躍進、東北白平均坡地畝產為532公斤、577公斤、597公斤。”【《米脂縣志》第130-131頁】

綜合的增產結果,在農業的產量和產值上升方面,按照年代先后的變化是:

從農業產值看:“產值新中國成立40年來,農業產值曲線上升,在嚴重自然災害年份波動較大。1949年農業產值632萬元(按1980年不變價計算,下同)。1950--1959年平均農業產值779.2萬元。其中糧食年均產值583萬元、經濟作物25.9萬元、蔬菜瓜類85.5萬元。1960-1969年平均農業產值818.8萬元。其中糧食、經濟作物、蔬菜瓜類年均產值分別為636.5萬元、7.9萬元、66.6萬元。1970-1979年年平均農業產值1597.8萬元。”

從糧食產量看:“1950-1969年的20年中,糧食總產337529噸,年均產量16876.5噸,年均畝產28公斤。通過多年的農田基建,興修水利以及推廣‘兩雜兩薯’、科學種田方法,加上數年氣候條件較好,從70年代起,本縣農業生產趨于穩定上升。1970年糧食總產24870噸,平均畝產46公斤;棉花極少,油料16.4噸,畝產16公斤。1972年在特大旱災情況下,產糧13534噸,平均畝產28公斤。1977年本縣糧食產量首次突破‘億市斤關’,產糧58620噸,平均畝產116公斤。1970--1979年的10年內,全縣糧食總產384892噸,超過前20年總產,年均產量38489噸,年均畝產76公斤。”【《米脂縣志》陜西人民出版社1993年,第141頁】

每一個人的認識,都大受其經驗的局限,作為職業農民出身的老田,就有著執拗的狹隘經驗視野。在南方水稻產區,最高的糧食總產量往往都在分田到戶之前達到的,這與北方旱作農業區的情況截然不同,北方旱作物農業區的最高產量是分田十多年之后才逐步達到的。老田的老家蘄春縣在毛時代是后進縣,從來都是學習別縣而不是被別縣學習的,即便是這樣,主要的作物最高產量都是在分田之前達到的(蘄春縣是1982年秋后實現分田到戶、1983年開始單干的),據《蘄春縣志》統計的1949-1985年資料,蘄春縣四大農作物均在分田之前達到最高產量,水稻最高產量31.526萬噸(1979年/1984年)、小麥最高產量3.6萬噸(1982年,1981年的越冬作物),油菜籽1.656萬噸(1982年,1981年越冬作物)、棉花2730噸(1977年)。(《蘄春縣志》第94-95,98-99頁)。這在很大程度上說明了南方水稻產區的單產提高速度快于北方,在分田之前的落后縣份,單產量和總產量就已經逼近了頂點。通過對比縣內化肥的產銷量數字,老田發現蘄春農業的落后性體現在:農業增產特別是水稻增產最后是依靠化肥投入巨幅增加來實現的,而不是如大寨那種在前化肥時代通過改進耕作程序就實現了高產的模范單位。蘄春真正實現產量跨越性突破的是三個年份,都直接地與化肥使用量擴大有關:1970-1971年連續兩年水稻有20%左右的增產,這是很大的提升,縣志顯示1970年開始縣內化肥購銷量突破萬噸;另外一個年份是1979年水稻增產13%,前一年縣化肥廠完成了大幅度擴產。

老田從不認為毛時代的集體農業已經盡善盡美了,相反,老田一慣認定毛時代的集體農業雖然實現了長時間的增產,初步解決了全國人民溫飽的低級目標,卻沒有能夠發揮出最優效益。這只要對比先進典型與全國普遍的情況,就很容易把握到。作為平原地區農業集體的先進代表,河北饒陽縣五公村僅僅用五年左右的時間,就實現了前化肥時代的增產潛力挖掘過程;作為山區農業的模范,昔陽縣大寨大隊也只用了十年時間,就盡可能地挖掘了增產潛力。按照毛時代的標準,就是糧食單產超過了“綱要”(著名的狹隘經驗論者毛澤東主持制定的“農業十二年發展綱要”——要求糧食產量分地區分別達到畝產四、五和八百斤的目標)。而米脂縣用了差不多25年才解決本縣農民的溫飽問題,畝產與綱要要求的單產指標還差老遠呢,老田的老家蘄春縣稍微好一點點,但也是在化肥的幫助之下才實現單產“過綱要”的。以此而論,集體農業的管理績效,實在是大大的有問題,就全國平均而言,集體農業近三十年也只挖掘出增產潛力的一半左右,而未能發揮出來的增產潛力也不相上下。

二、改開搞年代學界的“拍馬屁造反”和政策論證

美國霍普金斯大學的安舟教授,以口述史方式再現了清華大學的文革情況,他發現:文革晚期在清華大學發展出一種新型的造反模式——拍馬屁造反,這種造反模式不針對現實問題,僅僅是為了取悅于官員以實現政治投機,目的是為了撈取好處。“拍馬屁造反的激進主義其實和文革前黨員及共青團員(及積極分子)的激進主義更為類似”,“其內涵就是批判老領導,巴結新領導。”【Joel Andreas(安舟)著,紀平平譯:《體制化的造反:中國文化大革命晚期清華大學的領導體制》,載《記憶》電子雜志】

在改革年代,中國學界的“拍馬屁造反”敘事也大行其道,主要的方法是把從前的成就說成零,把現在的成就說成百分百。這樣一來,所有的成就都歸于新領導一個人,想必會贏得新領導的好感吧。具體到農業方面,邏輯就是:有且只有分田到戶才能夠激發農民的種田積極性,沒有這個積極性農業或者糧食就無法增產,因此,所有的增產都是依靠分田到戶實現的。

為了論證這個觀點,官方曾經成立過一個正部級的意識形態官學機構——中央農村政策研究室,由杜潤生總攬其事,專門雇傭學官來論證這個“有且只有依靠積極性才能多打糧食”的結論。杜潤生于1981年就提出過這樣的詩意說法:“聯產聯住心,一季大翻身。紅薯換蒸饃,光棍娶老婆。”(《杜潤生文集》山西經濟出版社1998年,第19頁)作為意識形態官學機構的主管,他的設想就成為后來很多學官們進行學術論證的努力方向和課題,周其仁和林毅夫兩人做出的貢獻特別突出。

從杜潤生的要求出發,糧食增產需要全部歸功于分田到戶政策,要完成這個學術課題的論證,需要得出兩個方面的結論:一是分田之前完全不能夠增產,二是增產僅僅與分田政策相關。為此,他手下最得力的學官周其仁寫了著名的論文《家庭經營的再發現》,林毅夫還寫了英語論文試圖用博弈論理論進行包裝結果失敗了。(林毅夫的英文論文,被董曉媛教授批評為“林毅夫的假設無論在理論上還是經驗上都是難以置信的”,林毅夫把這篇英語發表的批評文章譯成中文收在自己的文集里,應該算是捏著鼻子認了錯。【林毅夫:《再論制度、技術與中國農業發展》北京大學出版社2000年,第340頁】)

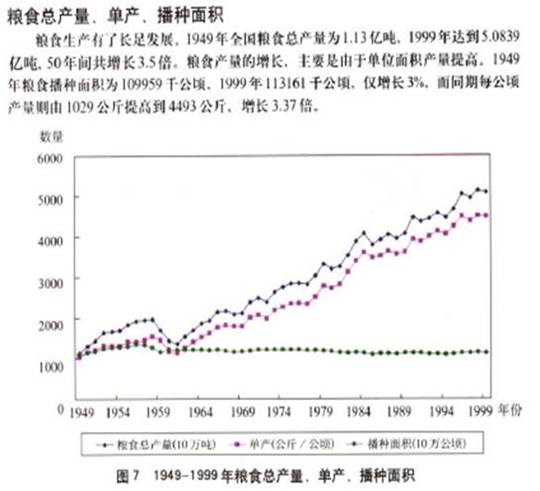

國家統計局農調總隊編輯《新中國五十年農業統計資料》中國統計出版社2000年第6頁

看看上面這張曲線圖,就知道在杜潤生手下干活是一件多么苦逼的事情了:這等同于要把自己的學術事業建立在跟事實作對、與統計數據相反的基礎上。根據統計數據顯示,沒有辦法把從前的增產成績百分百抹殺,同樣,從上圖曲線的斜率看,統計數據也沒有辦法支持這樣的結論:只有分田才能夠增產,實際上連論證分田可以較快地增產都很難——上圖曲線斜率(即增產速度)沒有出現過快速變“陡峭”的時間段。所以,官學機構的政策論證寫作,只能夠甩開統計數字來寫,積極性可以多打糧食的論證方式,就這樣根據政策論證需要而產生了。問題在于:統計數據老是成為障礙,較為認真和嚴肅的學者例如林毅夫,只好甩開統計數據去計算全要素生產率,林毅夫教授以其博學多知,總算是找到一個經濟指標,其變化趨勢與分田政策具有共時性。老田有一篇很啰嗦的長文《“農村政績工程”與“杜潤生-林毅夫假設”》(載黃宗智主編《中國鄉村研究》第五輯),專門討論林毅夫教授的論證方法與事實之間的落差,這篇文章在網絡上可以搜索到。

杜潤生那個官學機構里頭學官們遭遇到的論證困難,郭于華教授都同樣地遭遇到了,因為是以口述史來作為說話的基礎的,所以,林毅夫教授那些閃展騰挪,對于郭教授來說就顯得多余了。只要搜集的幾句支持“沒有個人物質利益的直接相關性”農民言論,郭教授就可以自信滿滿地發言了。郭教授是這樣說的:“農民自己對那段歷史的講述也能證明我的觀點,驥村的農民告訴我們,土地還是那么多土地,人還是那些人,分地以后,當年就能吃飽飯了。他們說:‘我給自己干,愿意干多少就干多少,全憑自己做主’,‘一下自由了,可把人暢快美了’,‘自由’這個詞都不是我們問出來的,而是農民談及那段歷史時,自己情不自禁說出來的,這才是真正意義上的解放。”農民竟然用如此經典的公知語言說話,真讓老田大開眼界了。

一般來說,有且只有學界和官場中間,才存在絕對的否定和肯定態度,比如杜潤生肩負重托,才會出課題論證“聯產聯住心、一季大翻身”,他手下的廳局級研究員周其仁林毅夫們,因為飯碗和職責所在,必須要進行響應并見之于言說文章。但在農民的日常生活中間,自然和人生都是綿綿不斷的時間之流,永無中斷,絕對的肯定和否定在經驗中間是不可能出現的。曹錦清教授在河南訪談農民,他以典型的知識分子方式向農民提問題:是毛主席好還是鄧小平好?農民的回答是典型的農民傳統答案:都好啊。曹錦清教授是真正的學者,他能夠真正地進入反思,最后他發現:改開搞幾十年來,政界很多人在銳意改革的旗幟下,抄襲或者引進了N多的西方國家律法和條例,學界發起了好多輪西化學術的旋風,但是,龐大的中國主體群落卻按照自己的節湊前進,官學兩界越是先鋒越是激進,就越是遠離大多數,最后就象是“幾滴浮油”一樣飄在水上。(參閱曹錦清教授名作《黃河邊上的中國》)結果當然是很清楚的,今天中國的官學兩界既沒有能力表達中國的主體群落,也沒有能力對之產生良性的介入和影響,呈現這樣出一種相互分離的態勢:官學兩界作為上層越是激進就與底層越是疏遠。

曹錦清是真正的學者,基本上不玩或者很少玩理論,所以他在現實中間老是發現陌生人和自己不熟悉的事情。郭于華教授是公知,手握絕對真理,永遠不會遇到自己不理解的人和事,到處都遇到那種放之四海而皆準的真理在呈現。她在陜北驥村遇到的農民,儼然就是一公知,農民所說的內容,與郭教授自己的理解和要論證的主題完全一致。老實說,老田自己就是職業農民出身,郭教授遇到的這種農民老田一個也沒有遇見過,也很難想象出來會用這種方式講話的農民。應星在評論郭于華教授的文章中間提到一種情況“底層的苦難容易受到精英話語的誘拐”,(應星《叩開“受苦人”的歷史之門》,載《社會》2014年第1期)但是,要把一個道地的農民誘拐成為一個正品公知,想必也不是郭教授能夠完成的“教育任務”吧,這些言論恐怕只能是“代生民立命”了。

應該說,論證只有分田才能夠增產的政治需要早就過去了,今天杜潤生手下的著名學官周其仁已經轉移戰場,力推“農地私有化”了。詭異的是,社會學教授郭于華緊跟上來,用口述史的方式去肯定杜潤生的“聯產聯住心、一季大翻身”,不得不說,社會學學者之于經濟學,實在是太后知后覺了。

三、婦女參加農業生產勞動的前提條件——家務勞動必須足夠少

老田不喜歡唱什么婦女解放的高調,而且很愿意對郭教授同情農村婦女處境的高尚情懷表現出足夠的敬意。但是,作為老農民出身的老田,還是希望根據自身的親歷和經驗,來討論一下:婦女走出家務勞動參加農業生產的前提條件是什么?

郭于華教授特別有同情心,她認為集體農業時代婦女地位下降的很厲害,主要的依據是婦女必須在承擔家務勞動之外,繼續參加農業生產,這是雙份的負擔。“例如合作化之前的驥村,婦女是不下地的,因為傳統勞動分工的角色就是這么規定的。每年只有幾天,比如播種的時候人手不夠,婦女才去幫忙點籽。女性在勞動分工當中有一套自己的勞動任務,比如做飯、打掃衛生、照顧老人、養孩子、做鞋織布等,工作量一點都不少。合作化用一套制度安排強迫女性參加集體生產勞動,宣稱這是對婦女勞動力的解放。然而,她們跟男人一起去地里勞動的同時,還要承擔傳統的家務勞動,她是解放了還是境況惡化了?正如我在書里所寫的,集體化時期的婦女忍受著饑餓、疾病、對孩子的憂心等諸般痛苦,卻無處尋求幫助。”

同情心特別能夠感染人,老田一看這個說法就特別愿意相信,而且還格外贊賞郭教授能夠同情農村底層民眾的高尚情懷。但是,老田在農村長大,恰好經歷過家務勞動“外包轉型”過程。此前的情況是,農民需要在自己的家庭內部,以家務勞動的方式去解決糧食加工問題,還需要以手工紡線織布的方式去解決穿衣問題,在家庭內部解決這兩個問題,需要耗費的時間極多,如果不能夠實現這兩項家務勞動外包,婦女參加農業生產勞動,即便不是不可能,也肯定很有限。

根據老田的親身經歷,把10斤小麥用石磨磨成面粉,兩個人合作干活,起碼需要半天時間;把10斤稻谷舂成米,也需要兩個人配合并耗費半天。這種老辦法舂米磨面,不僅極其費時費力(每加工100斤糧食差不多10個工日),還有額外的損失,100斤稻谷的出米率只有50斤左右,而碾米機的出米率肯定要超過70%,小麥的出粉率也是機器由于人工。1970年代老田那個大隊機坊的收費標準是:100斤稻谷0.40元(合0.8個工日值),100斤小麥0.60元(合1.2個工日值)。機器處理100斤稻谷或者小麥只需要幾十分鐘,加上家庭到機坊的來回距離,半天搞定。考慮年人均300-400斤口糧、一家四口人的話,僅僅糧食加工環節節省的工日數就高達120-160個。

至于一家人穿衣,用手工紡車紡成線再織布,這一套流程下來,每個人口年縫制兩套新衣的話,人均耗費工日肯定在15個以上,一家四口的穿衣問題,至少需要60多個工日才行,這還得是很能干的婦女才有的效率。這兩項重頭家務勞動加上做飯洗衣等日常家務,一個手腳不夠利索的婦女,全職工作還未必能夠完成得很好。所以,在老田的狹隘經驗視野里,糧食加工和紡線織布兩方的面家務外包,帶來的工日數量上的節約(年節約200-250個工日左右),才是婦女走出家庭參加農業生產的前提條件。

從事實層面看,婦女參加農業勞動,也不是一個政府政策號召就辦得到的,而是把吃飯穿衣兩項家務外包之后才實現,此后做飯洗衣等家務,才能夠在上工之余完成。1950年代政府就號召婦女走出家庭,實際上到1970年代中晚期才大范圍實現,最開始階段只有少量年輕婦女(不需要她承擔家務的)才參加農業生產勞動。因為碾米磨面、紡線織布,這兩項家務要占據婦女們絕大部分時間,還得根據傳統的分工由婦女們通過家務勞動完成,一個能干的婦女要完成好這兩項工作,白天的時間往往是不夠的,常常需要加很多夜班才能勉強完成。

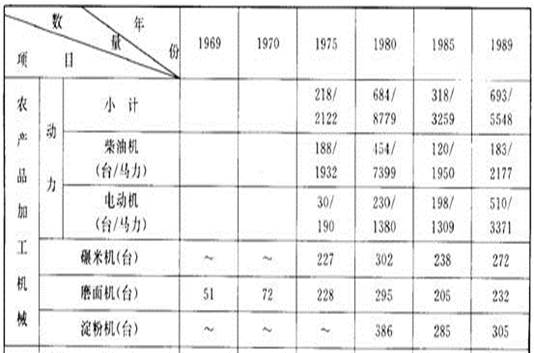

等到1970年代前后,碾米磨面的機器逐步普及到農村地區(一般是每個大隊都有一個“機坊”,通常裝備碾米機、磨面機和飼料粉碎機),農民家庭的家務勞動數量,此后就大大地減少了。米脂縣志的資料顯示,機器碾米磨面的進度,跟老田老家差不多。

《米脂縣志》第113頁,【米脂縣的生產大隊數量變化:從366個(1961年)、382個(1970年)到395個(1980年)《米脂縣志》第120頁】

差不多也是1970年代中晚期的時候,農民基本上不再在家里紡線織布了,生產的棉花交售給商業部門之后通過城市的紡織廠完成,此后成年的農村女性基本上都不會手工紡線和織布了。

在另外的地方,郭教授非常同情農村婦女,說要是不參加勞動沒有掙到工分就分不到糧食,因此,她篤定婦女參加生產勞動就是強制:“此處問題的關鍵在于婦女完全沒有選擇的余地,她們不能放棄掙工分,因為沒有工分就分不到糧食,這不就是強制嗎?不就變成了國家的奴隸嗎?”看到這里,除了夸獎郭教授的同情心和措辭勇敢之外,只能夠私下里揣測:可能郭教授去驥村的時候根本沒有向農民提過這個問題?

根據老田的經驗,在集體農業時代,集體分糧食主要不是按照工分數量來分配的,例如老田的老家那個村子就是按照“人七勞三”比例分配的,所謂“人七勞三”是指全部糧食分配中間,百分之七十是按照人口數來分配的,這部分稱為口糧,百分之三十是按照工分數來分配的,這一部分稱為工分糧。如果一個家庭完全沒有勞動力參與生產隊的勞動,他們家的口糧一斤都不會少,由此吃糧消費水平就低于村平均水平的百分之三十,這是實際中間可能存在的最大樣本偏差。這個“人勞比”一般是生產小隊社員大會確定的,一個大隊之內的各個小隊都不同,共同的一點是口糧占絕大部分。老田這些年也走過七八個省份幾十個村子,訪問所知的情況,與老田的老家相似,像郭教授所說的那樣,沒有工分就不分糧食的情況,一個也沒有發現。查閱《米脂縣志》,該縣農村糧食分配的情況,與老田的經驗是一致的:該縣各社隊的口糧比例高達60-80%,工分糧比例在20-40%之間。因為糧食分配主要是按照人口多少來分的,如果一個家庭的孩子多,他全家的工分數計算的錢款,就不夠支付口糧等各種物資所需的價格,因此,年末小隊核算的時候,就成為“超支戶”;只要有這樣的超支戶存在,小隊里同時就肯定存在“進錢戶”——工分值多于他們家從小隊里分到的各種物資款。這樣,就形成了以生產小隊為中介的“進錢戶”和“超支戶”共存的局面,超支戶的地位不影響他們家下一年的分配地位。也就是說,主要按照人口來分配糧食是鐵律,不因為是否掙到足夠的工分而改變。

一般不吃返銷糧的生產隊里,進錢戶的進錢總數應該等于超支戶的總超支數,推測驥村的情況可能會有所不同:超支戶超支總數多余全部進錢戶“進錢”總數,因為這個縣份在毛時代長期吃返銷糧,如果驥村也如此的話,可能出現的情況是全村多數家庭都是超支戶——共同欠上級政府的返銷糧款。此外,生產隊分配糧食方面還有各種照顧,例如一個小孩在上學,那么他就吃“原糧”——即年人均糧食分配的平均數百分之百分給他們家,不再扣出百分之三十做工分糧了(老田就是這樣吃原糧從小學一直吃到高中畢業的),婦女生育期間或者社員生病期間也是吃原糧的。另外,哺乳期婦女還有優待,上下午工間各回家給孩子“送奶一次”也是不扣工分的。

四、郭教授在國家與農民關系上的“大膽假設”

郭教授特別勇敢的地方在于,通過馳騁她的學術想象力來設置國家與農民的二元對立,把國家想象為一個絕對的剝奪者角色,并由此根本性地決定了農民的行為方式,她舉例說:“我們曾多次采訪驥村在集體化時期的會計,他說當時許多人都偷拿集體的東西。這件事很值得分析,誰都知道偷竊是不道德的。但是在那個特定的環境下,農民會認為偷竊是拿回本來屬于自己的東西。他們的勞動成果憑什么要上交或者平調到其它地方?既然國家不讓他拿,他就偷拿,并不認為是偷竊的行為,因此沒有道德負罪感。”

在郭于華教授的口述史寫作中間,設立了國家與農民利益的絕對對立關系,說農民的勞動成果上交或者平調去其他地方,而且國家就在驥村的村子里存在還不讓農民拿勞動成果回家,結果導致農民偷拿。這樣一種國家絕對對立于農民的建構,比之土改時期在村莊內部建構出階級關系,更不靠譜,想必在學術上遭遇到的困難也更多吧。國家剝奪農民的理論包裝我們每一個人都很熟悉,但是,總有些例外的地方這個說法不成立,恰好,米脂縣就是這樣一個例外地區。不過,雖然不符合事實,郭于華教授這么說,還是說明她對于老百姓的同情心,這是很有道義高度的立場,肯定不是馬克思所說的那種把無產階級的乞食袋當做旗幟來揮舞的情況。

據縣志記載,米脂縣在全國是真正的例外,這個縣所產糧食不夠自持,長期依賴調入糧食:“統購統銷實行后,收購往往不敷出售。從1953年到1985年的33個年頭里,有29個年份調入數大于調出數。面粉、大米供應,主要靠調入。1953年調入70噸,調出35噸。1965年調入17135噸,調出1245噸。1972年調入14305噸,調出255噸。1985年調入1780噸,調出1435噸。1976,1978,1981,1982年調出大于調入,調出數分別為500噸、1305噸、220。噸、1780噸。調入品種,災年以玉米等雜糧為主,平年以小麥為主;調出品種主要是小米、黃豆、高粱等。”【《米脂縣志》陜西人民出版社1993年,第308頁】除了糧食調入的實物支持之外,據縣志記載,很長時間內上級政府都有資金扶持,“米脂是經濟實力很差的山區縣。從1953年開始,國家財政對本縣實行差額補貼。37年來,上級財政共給本縣補助17538.88萬元,補助金額是本縣財政總收入的6倍多。”(同上,第314頁)

郭于華教授還這么說過:“集體化時期的陜西關中平原有很大一片棉花產區,棉花是國家工業化必需的農產品,可是其種植要投入大量的勞動力,這個時候女性勞動力就被動員起來,她們是被當作工具,哪兒有解放的意義?”

郭教授似乎把國家的工業化,看作是一張“老虎嘴”——肉吃進去了就再也不吐出來,并由此想象出國家與農民的絕對對立。其實,物質不滅定律和能量守恒定律在整個的工農業生產過程中間還是適用的,棉花收上去之后也是用于紡紗織布用的,不是為了喂肥什么人,最終還會通過商業渠道返回農村和農民手里的。而且與今天中國的農民相比,毛時代農民得到的工業品數量,與全社會平均水平的差距更小一些。根據老田自己的經歷,等到1970年代中期以后就再也沒有穿過土布衣服了,我的老母親再也不用熬夜紡線和織布了。也就是說,根據老田的狹隘經驗,工業化的事情跟農民的生活變遷有那么一點點關系,老田親眼目睹農民是何如逐步地甩掉紡線車的歷史過程,這個看起來有一點點像是家務勞動外包,而不是僅僅是與農民無關的“作為剝奪者的國家”的工業化。

不過,在這里還要再一次對郭教授的同情心表示再一次的敬意,她總是那么同情弱勢群體,勇敢地批判國家的剝奪,不管事實如何,有的時候還不問事實如何。胡適主張“大膽假設”,還要求“小心求證”,郭教授的情況是只有假設,沒有求證,這種情況可能就特別需要道義高度和同情心,對“小心求證”的缺位進行替代和彌補。

從驥村和米脂縣的事實層面看,把國家想象為純粹的剝奪者,郭教授的學術想象力是不成立的。本來對于多數農業縣份來說,國家要收稅收糧是普遍情況,但在米脂縣就恰好反過來了,國家不僅不要糧、不收稅,反過來還是一個給予者角色,這在全國當然是例外情況。不管事實怎么樣,郭教授的道義立場足夠高,光憑這一點就足夠支撐她的學術言說了。

五、對于政治投機行為的初步思考

投機行為是人類社會中間的普遍現象,在市場經濟中間,由于信息不對稱的原因會引致各種問題。事前的信息不對稱會帶來“逆向選擇”,而事后的信息不對稱則會帶來“道德風險”。各種制度和規則的設立,很多就是規約機會主義行為的需要。

在政治場域和官僚組織中間,投機的普遍化也是很常見的。美國學者安東尼·唐斯在《官僚制內幕》一書中間指出:由于官員們的職業利益升降受制于上級對他的評價,所以,怎么給上級留下好的印象就事關自己的切身利益,由此激發了普遍的官場機會主義行為,這會帶來兩個方面的后果:在向上的信息傳遞中間傾向于夸大對自己有利的、縮小或者遮蔽對自己不利的部分;而在執行上級的命令中間,則出現一種選擇性地執行或者擴大執行有利于自己的命令同時擱置或者不積極執行對自己不利的命令。【(美)唐斯著郭小聰等譯《官僚制內幕》中國人民大學出版社2006年,第82-83、86-87頁】就這樣,任何一個組織都有一個自下而上流動的“信息鏈”和自上而下流動的“命令鏈”,沒有命令鏈和信息鏈任何組織都無法做出有效的決策并執行相關決策,但是,這兩個至關重要的鏈條,都要受到組織鏈條中間的官員機會主義行為的扭曲。

要知道,唐斯完全不熟悉中國,他的書中間沒有任何關于中國的案例,都是基于對美國公私官僚制運作現實的觀察所做出,的判斷。郭于華教授在官場投機問題上,好像是裝傻裝天真,假裝認定官場百分之百不應該有機會主義行為,然后帶著百萬分的義憤,向讀者提及共產黨的政治實踐中間的各種投機分子及其投機行為,并論證說這些投機行為構成了共產主義新文明。郭教授這個學術路數,先是假裝天真不知道機會主義行為的普遍性,然后假裝激憤表示出對機會主義行為的零容忍,把無知和激情結合起來,這也是很經典啊。

在老田看來,機會主義行為的普遍化是一個“常量”,不管是在市場經濟還是在官僚制運作中間。機會主義行為的存在,在于個人利益與組織目標(在市場經濟中間是與交易對象)的不一致,而制裁機會主義行為所需要的信息搜集和執行懲罰都需要成本,這導致機會主義行為不可能完全被發現并懲處。投機分子的投機行為,就這樣獲得了行為空間。

但是,機會主義行為也是有區別的,系統化的機會主義和那種“遇到機會就撈一把”的境遇性的機會主義之間,無論是從理論上還是現實上,都有進行區別的必要。

投機的境遇化,是一個人在偶然的境遇下找到的投機獲取收益的機會,由此產生的投機行為并不具有系統性,哪怕規模很大的投機行為浪潮也是如此。老田十多年前寫過一篇小文《我認為最好的謊言要算“畝產萬斤”》,這其實就是分析一種編造謊言而投入成本不高的階段,這種謊言的出現說明政治投機處于低級階段,屬于投機的境遇化水平。

投機的系統化,會產生多個方面的密切合作,并最終誕生魯迅先生所說的“瞞和騙的藝術”,這是投機行為的升級版。對于“單干增產”的學術論證,持續了三十多年,從經濟學領域蔓延到社會學領域,多個學科的專家教授在這個問題上產生了問題和結論的自覺,投入大量的時間和精力去證實謊言,這是謊言業已上升到“瞞騙藝術”的高級階段了。

到了投機高級階段的時候,基于投機的需要,需要搭配違背常識、經驗和科學來生產一套看似有理的說法。更為關鍵的是,教授們自己想出了一套說法還不行,還需要相應的社會條件讓這套說法更容易兌現為職業利益——利于獲得正式發表或者出版的機會、發表之后還在相應的學術體制中間通過評審作為學術成果被肯定下來,所以,投機高級階段不完全是個人的境遇性選擇——發現一個好機會并抓住它,而是發現了一個最優的投入產出比并主動參與進去。

在郭于華教授的學術努力中間,利用驥村二發子那樣的低級投機分子的表現,作為學術支撐點,去構建高級投機階段“投機系統化”所需要的瞞騙藝術,本文不擬多加涉及,僅僅指出一點:二發子那樣的投機分子正好是郭教授的最愛,她把二發子一類人進行了政治上的提升,說他們代表的是共產主義文明模式及其內在的運動動力機制。在郭教授看來,沒有二發子就沒有共產主義文明本身,二發子等人在郭教授的筆下創造了新文明。

本文著力分析的主題是黃土溝壑區的農業增產話題,對于這一點,郭于華教授說:“在驥村調查的時候,我們問農民:‘你愿不愿意回到毛澤東那個時代?’農民立即回答道:‘回到那個時代早他媽餓死了!’可見,農民并不是真心懷念那個時代,究其原因,雖然他們可能知道自己所遭受的苦難是源于某種不公正安排,但是其很難將之歸結到共產主義文明下的制度框架、制度安排上,農民很難做學理或者制度層面的分析,否則還需要學者干嘛?直接問農民一切就都清楚了。”

郭于華教授雖然借著農民之口,去肯定或者否定特定的制度實踐,但歷史事實總歸是事實,要徹底抹殺和掩蓋一些重要事實,顯然超出了郭教授自身的能力。老田查閱縣志資料,發現米脂縣在1981年開始大范圍采取各種形式的責任制(還在集體農業的范圍內),1982年秋后分地到戶,1983年開始農民的單干,如果郭教授沒有說假話的話,顯然,米脂縣應該是1983年這一年實現產量暴增并解決吃飯問題的。但是統計資料顯示的恰好相反:“1977-1982年,連續6年總產突破億市斤,農業人口年平均占有糧超過400公斤,全縣農民的溫飽問題基本解決。”【《米脂縣志》陜西人民出版社1993年,第305頁】

在分田早期,杜潤生要自己的手下們去論證“聯產聯住心、一季大翻身”,在事實和統計數據面前,遇到難于克服的諸多困難。杜潤生手下諸學官遭遇到的各種困難,郭于華教授一個不少都遭遇到了,囿于米脂縣的實際農業情況,在某種程度上郭教授的困難甚至更為嚴重,這與她選擇最不利的典型楊家溝村有著直接的關系。

郭教授選擇的典型,對自己所需結論的不利程度,達到了什么程度呢?看一下實地調查數據就知道了:“據《黃土高原上的明星—高西溝》一書記載,該村廟梁山坡地原來畝產25公斤多,修成梯田后,1960年畝產為100公斤;1974年實現水利化后畝產上升為275公斤;1975年又興修為人造小平原,畝產為400公斤,1977年突破500公斤,比未治理前提高20倍。1977年,高西溝村只耕種過去三分之一的土地,生產糧食相當于過去的5倍。1985-1986年,對艾好灣、對岔、井家畔部分‘三田’抽測,同類作物(谷子、洋芋、高粱或玉米)的平均畝產:梯田為179.5公斤,比坡地增產68.4公斤,增長61.6%;壩地為312.5公斤,比坡地增產201.5公斤,增長181.5%;水地452公斤,比坡地增產363公斤,增長408%。另據1989年全縣淤地壩普查,壩地平均畝產193公斤,比坡地平均畝產45公斤高3.2倍。”【轉引自《米脂縣志》第164頁】當然,假如郭教授能夠證明單干農民比集體組織在農田基本建設方面,能夠取得更大的成就,那在邏輯上就完美了。事實上,要做這樣的論證確實很困難,郭教授也沒有去做。

美國的經濟史學家、哈佛大學教授德懷特·H·珀金斯倒是做了相關的比較研究,他得出的結論是這樣的:在印度的社區發展規劃和世界性的農村工程項目中間,想要調動過剩勞動力利用農閑時間去變丘地為可耕田的工作、以及修建灌溉系統和道路之類的基礎設施,結果這些項目有許多完全失敗了,其余的只是在接受了中央政府或國際救援機構的大量資助之后才得以存在。而中國農村工程的成功,原因在于絕大部分農業用地中間都廢除了私有制,而農業合作社和后來公社的建立,又使得勞動與利益的結合成為可能。因為私有制下修筑渠道,主要的受益者是土地臨近渠道的人,無地的勞動者和佃農完全認識不到土地生產力提高有什么價值,如果土地離渠道很遠,生產力提高也往往被更高的費用所抵消,因此要動員剩余勞動力遠遠不是一件容易的事情。在土地公有制和公社中間,即便一條水渠僅僅使1/4的土地增產,村民也可以按照自己的勞動取得數量不同的工分,增加的產量歸全村人所有,增加的部分也有按照各人的工分進行分配。正是遵循這個原則,中國農村的剩余勞動力動員工作才比較成功。【費正清主編:《劍橋中華人民共和國史》第十五卷,中國社會科學出版社,第541-542頁】非常有趣的是,在米脂縣,珀金斯說列舉的兩種情況都出現過,分田之后的1985-1988年4年間,為了改變米脂縣嚴重水土流失的局面,只能夠轉而依賴巨額的外部資金輸入支撐實施2744工程:“聯合國世界糧食計劃署為這項試驗提供無償援助——小麥45640噸、牛肉干20噸、湯料粉50噸(總值1127.6206萬美元);中國政府投入配套資金517.36萬美元。”(《米脂縣志》第161頁)

在巨額資金投入的背后,是極為尷尬的事實:米脂縣最具有增產潛力的水地,反而從分田之前1980年的6.25萬畝,下降為1985年的3.67萬畝,在1985-1989年高達1645萬美元的巨額資金輸血的情況下,沒有多大改善,也僅僅增加了514畝水地。至于水地大幅度衰退的原因,在于集體瓦解之后,農民無法有效合作分攤抽水費用,僅僅“小高抽”閑置和破壞一項,就損失了2萬多畝的灌溉面積:“70年代,全縣興起建設小型高揚程抽水站(簡稱小高抽)熱潮,許多村莊購置抽水機械,修機房,安管道,引水上山,澆灌梯田臺田,抗旱保苗。全縣先后建864處。1979年裝機最多,達到9230馬力,有效灌溉面積達到37489畝。高西溝、對岔、五兒(土瓜)、常石畔、高廟山、君家溝、柳家(土瓜)等許多村莊不同程度受益。農村推行生產責任制后,土地承包到戶,農民投資能力低,水利管理未趕上形勢發展,許多小高抽閑置或遭到破壞,失去灌溉效用。至1989年保留514處,其中以柴油機作動力的309處,固定站40個,總裝機4221千瓦/336臺,有效灌溉面積5000畝;電動機抽水205處,固定站161個,總裝機8308千瓦/296臺,有效灌溉面積12300畝。艾好灣、勃牛灣、李家坪、七里廟、麻山、胡塌、李興莊等村抽水灌溉利用較好。”(同上,第151頁)艾好灣等小高抽的保留,倒是得益于集體時代先進村落內部成長起來的領導集體,這些干部能夠得到村民的信任,在集體瓦解之后這些人的威信還能夠維持住最小化的農民合作——以干部的殘留威信去抑制合作中間的“搭便車”難題,不過,人的生命是有限的,老一代農村干部終將退出歷史舞臺,小高抽的閑置和衰敗肯定會隨著時間流失而進一步擴大。

事實是如此嚴酷,無法證成郭教授需要的結論,這就需要擴展自己的想象力來填補,學術的邏輯和推理有著固定的規則和底線,常常讓有抱負的公知也感到難于發揮,這樣,借助文學的想象力去講一個看上去合理的故事,就是值得借鑒的路子。在郭教授那里,文學的想象力與學術想象力是相互穿插的,不需要截然分開,學術論證有時候在事實面前會感到心勞日拙,講個故事然后說這個故事如何可信和合理,也是一個不錯的替代。郭教授的優點在于:兩手抓兩手都抓得緊,一方面講故事,一方面馳騁學術想象力,兩方面相互補充。

郭教授的文學想象力是這個樣子的:“我前些天看了一本小說《玫瑰壩》,講到大饑荒的時候,有個村子很多人都餓死了,只有一戶人家,不僅沒挨餓,還有余糧幫助別人,因為這戶人家是麻風病,不能跟大家一起勞動、分配。村民就把他們趕到一個山溝里,為他們蓋了一個房子,讓他們在周邊開地種糧自生自滅。由于不跟外界聯系,他們家在饑荒的時候有吃有喝,反而活了下來。雖然是小說,但很好地反映了這個體制給農民帶來的災難。”

郭教授的學術想象力也很有代表性:“最根本的動力還是這套體制本身不具有可持續性。農民在其中沒有任何積極性,付出120%或者20%的勞動,最后都只能得到應得成果的20%,大家自然就都懈怠了。”

郭教授把文學想象力和學術想象力交叉起來運用,核心邏輯則相當一致,完全符合老田界定“積極性烏托邦”。要證成“積極性烏托邦”其實也不難,只需要把增產的中介講清楚就行了:農民的積極性是通過什么樣的方式,最后兌現為影響農作物生長的各種條件的?具體地說,就是要說一說農民的積極性如何影響了對農作物生長有直接關系的水肥土種等項變化的。在陜北的米脂縣,最主要的農業生產限制是水的利用問題,假如郭教授說明了單干如何有利于利用當地最稀缺的水資源,就能夠輕而易舉地說服人。

與自己的職業農民經歷相關,老田基本上不太相信缺乏中介作用的單干增產神話。一個人或者基于狹隘經驗論,或者只信服“積極性烏托邦”,這種巨大的認識論區別,會導致兩種不同相互對照的偏見。就如同郭于華教授因為服膺于“積極性烏托邦”從而喜歡小說《玫瑰壩》所設計的情節一樣,老田比較信服的是單干不可能增產的案例。2009年年初,老田與中國社科院文學所的幾位研究員一起,去饒陽縣五公村調查,聽當地老人說過一個特別有獨立性格的農民家庭的真實故事:五公村附近有一個曹莊,有一家老貧農堅決不參加合作化,干部上門多次勸說無效,一家人頑強地把單干進行到底:從土改一直單干到1980年代分田分地時期;這一家有三個兒子兩個姑娘,結果是三個兒子都沒有說上媳婦,兩個姑娘倒是嫁出去了。當地農民對于這一家人的看法是:是個愛占小便宜的落后分子,自家不參加集體水利建設,卻厚著臉皮借用集體的機井澆地。生產成果方面,與郭教授喜歡的小說設計的情節也完全相反,這一家的單產和人均收入水平都不咋的,囿于傳統耕作經驗和種子退化(也就是說這一家人外在于全部的增產中介改良過程,拒絕或者缺乏落實農業八字憲法的條件),生產達不到曹莊集體的平均線。結果,這一家雖然有著郭教授所喜歡的高度自由,也沒有當國家的奴隸,更沒有進過秦暉教授所說的集中營,他們家在姑娘嫁出去之后人均耕地也超出本村平均水平一倍以上(這一家在土改分地之后人口只下降無增長,同期農村人口差不多增長了一倍),但硬是一個媳婦也沒有吸引到。當地人說到這里嘆息一聲:就這樣絕了后了。

二〇一五年十二月九日

(破土網/2015-12-17)

中國鄉村發現網轉自:中國農村綜合改革研究網

(掃一掃,更多精彩內容!)