內容提要:文章基于全國十個省份1000余位農民的調查數據,利用二元Logistic回歸模型,實證分析新型農村合作醫療對農民疾病風險態度的影響。研究發現,在有新農合醫療保障的情況下,仍然有近60%的農民對疾病風險持擔心態度,新農合還沒有為大多數農民提供穩定的健康安全保障預期。新農合對農民疾病風險態度的顯著影響體現在補償機制合理性、政策目標實現和農民就醫問題緩解情況等多個方面。其中,醫藥費負擔減輕、報銷手續繁簡兩個自變量對農民疾病風險態度有顯著的負向影響,補償范圍大小、醫療條件改善、健康意識提高、看病積極性提高、應就診未就診、應住院未住院和因病致貧問題七個自變量對農民疾病風險態度有顯著的正向影響。

關鍵詞:新型農村合作醫療/疾病風險態度/二元Logistic模型

標題注釋:國家社科基金青年項目:新疆農村老齡人口貧困化研究(12CRK006);中南財經政法大學中央高校基本科研業務費團隊項目:人口老齡化與養老服務體系建設研究(31541511001)

作者簡介:于長永,中南財經政法大學公共管理學院,湖北武漢 430223 于長永(1979- ),男,河南鄭州人,中南財經政法大學公共管理學院副教授,城鄉社區社會治理湖北省協同創新中心研究員。

一、問題的提出

新型農村合作醫療制度(簡稱“新農合”),是一種由政府組織、引導、支持,農民自愿參加,個人、集體和政府多方籌資,以大病統籌為主、小病補償為輔的農民醫療互助共濟制度。自2003年新農合實施到現在已經10余個年頭,期間經過了“先行試點—逐步擴面—全面推廣”幾個階段,目前正轉向規范發展時期。在這樣一個關鍵的時點,科學合理地評價新農合的建設績效,不僅是正確認識新農合實施效果的必要前提,也是進一步完善新農合的重要依據。作為一種多方參與、福利性特點非常明顯的農村社會政策,新農合的實施勢必在一定程度上帶來諸多方面的福利效應。從農民的角度來看,可以從新農合帶給農民的經濟績效、健康績效和心理績效三個方面加以分析。回顧國內外已有研究文獻,上述三個方面的研究都有不同程度的涉及,但仍存在一定的不足,特別是對新農合給農民帶來的心理績效(疾病風險態度)的研究顯得尤為欠缺①。

新農合帶給農民的經濟效應,主要體現在新農合對農民“大病支出”的保障作用和對農民“因病致貧,因病返貧”問題的緩解效果。從研究的結果來看,新農合在這兩個方面所起到的作用較為有限。[1-5]這一方面是因為新農合并沒有明顯降低農民的“大病支出發生率”,也沒有明顯達到緩解農民“因病致貧,因病返貧”的效果。例如,基于山東省臨沂市的農戶調查數據分析顯示,參加新農合使得農戶大病支出的發生率僅從2004年的8.98%下降到8.25%左右。[6]再如,利用河北、陜西和內蒙古的調查數據分析發現,新農合補償后,參合者的大病支出發生率僅從14.3%下降到12.9%,因病致貧率從8.2%下降到7.6%。[7]又如,利用中國健康與營養調查(CHNS)數據分析顯示,新農合對緩解農民“因病致貧”起到了一定作用,但并沒有達到預期效果。[8]另一方面是因為新農合并沒有顯著降低農民的醫療費負擔。例如,基于2003年和2005年12個省的調查數據研究發現,沒有證據說明新農合可以降低農民的自付醫療費用和災難性醫療費用支出發生率。[9]再如,基于中國健康與營養調查(CHNS)2000年、2004年和2006年的數據分析發現,參合者的實際醫療支出并未顯著下降。[10]

新農合帶給農民的健康效應,主要體現在新農合對改善農民健康狀況、提高農民健康水平的實際效果。例如,利用中國健康與營養調查(CHNS)2000年和2006年數據分析發現,新農合顯著地促進了農村老年人健康狀況的自我評價。[11]再如,利用中國老年健康影響因素跟蹤調查(CLHLS)2005年和2008年的調查數據分析結果顯示,新農合顯著提高了農民的健康水平。[12]但也有學者的研究結果顯示,新農合并沒有顯著改善農民的健康狀況。例如,基于江蘇省的調查數據分析發現,新農合對減輕農民醫療費支出、增進農民健康狀況的作用并不明顯。[13]再如,采用中國健康與營養調查(CHNS)2000年、2004年和2006年的數據,使用“自評健康”指標考察了新農合的健康績效,但并未發現新農合能顯著改善參合者的健康狀況。[10]

新農合除了會給農民帶來一定程度的經濟效應和健康效應之外,還將在一定程度上給農民帶來精神愉悅和主觀幸福感等心理效應。如果說對于新農合健康績效的研究處在一種被普遍忽視的狀態的話,[12]那么,對于新農合給農民帶來的心理績效的研究,幾乎是一片空白。相關研究文獻也非常少,鄭風田等遵循理性選擇研究范式分析了農村社會保障與農村信教行為之間的關系。研究結果表明,新農合的開展能夠有效地降低農村居民宗教信仰人數的增長速度。[14]于倩倩等的調查研究結果顯示,新農合讓60%的農民從心理上感覺在面臨疾病風險時有了保障。[15]疾病威脅著農民的健康狀況,健康不僅影響農民的收入水平,還會影響農民的社會參與。農民的社會屬性決定了,新農合的實施會在促進農民健康、增進農民社會參與中實現精神愉悅和心理幸福。因此,新農合對于農民的心理績效是一個值得研究的問題。

二、數據來源及其基本情況

(一)抽樣設計與實施

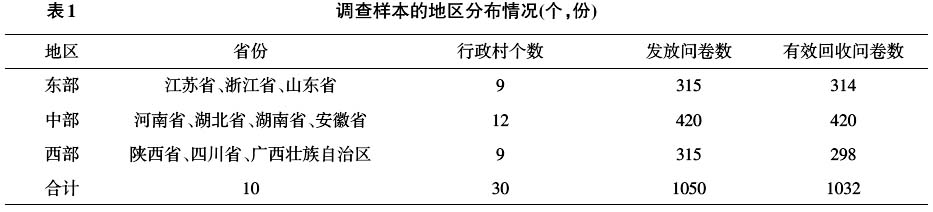

本文數據來自中南財經政法大學“社會保障與社會政策研究所”于2009年12月份在全國10個省份30個行政村進行的“農村勞動與社會保障問題”千戶農民調查。調查由本文作者組織參與,調查員完全按照自愿參與和興趣參與的原則經過4次遴選和專門培訓,調查員由本校勞動與社會保障專業的15名碩士生和15名本科生構成,調查問卷經過了專家討論。調查采取經驗分層和非嚴格概率抽樣方法,首先根據中國社會經濟發展水平的地區差異性,分別在東部、中部和西部地區選取能夠代表3個地區社會經濟發展狀況的省份,其中東部選取3個省,中部選取4個省,西部選取3個省。然后再根據每個省的社會經濟發展狀況,分別選取能夠較好代表該省社會經濟發展情況的3個縣及其各地有代表性的1個行政村,再在每個行政村隨機抽取1個自然村,每個自然村隨機抽取約35個農民進行入戶結構式問卷訪問和對一部分農民的深度訪談。共發放問卷1050份,有效回收1032份(見表1)。

(二)數據基本情況分析

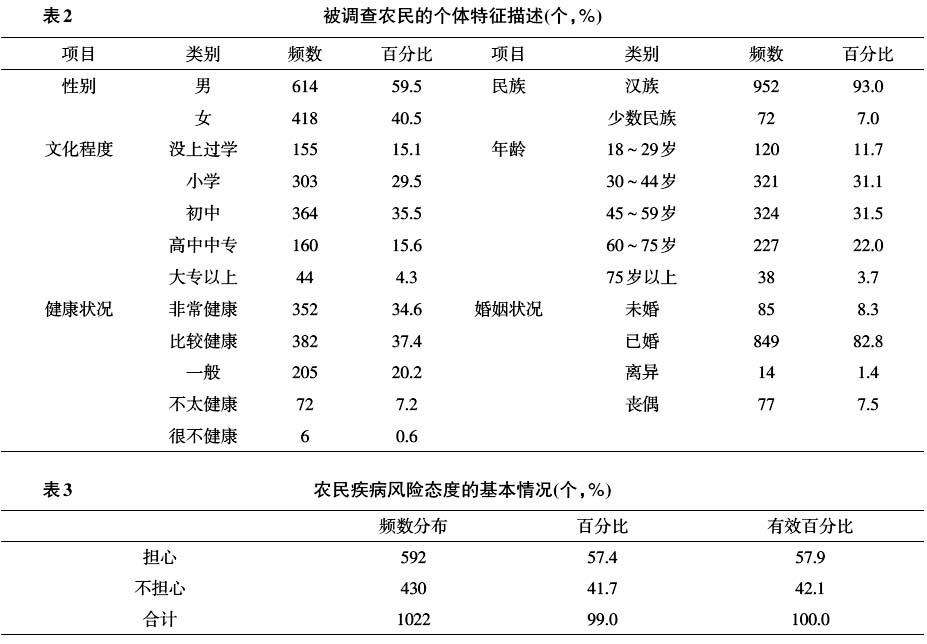

從表2的統計結果來看,被調查對象中男性農民所占比例約占60%,女性農民所占比例約占40%;從被調查對象的年齡來看,中老年(45歲以上)農民占多數,基本上符合正態分布;從文化程度來看,絕大部分被調查對象的文化程度在初中及以下,其中小學及以下文化程度的占了將近45%,這與農民文化程度普遍較低的現狀相符;從健康狀況來看,超過70%的被調查對象認為自己身體健康(包括非常健康和比較健康),只有不到8%的被調查對象認為自己的健康狀況較差,這說明農民對自己的健康狀況自評較好;從婚姻狀況來看,超過80%的被調查對象處于已婚狀態,非在婚(未婚、離異和喪偶)的比例不到20%。從上述5個方面反映的情況來看,調查樣本具有較好的代表性。

(三)農民的疾病風險態度

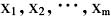

新農合的初衷是降低農民的醫療費負擔,解決農民的“因病致貧,因病返貧”問題,而終極目標應該是為農民因疾病而導致的經濟風險提供安全的保障預期,降低農民對疾病風險的恐懼。這兩個目標的實現,依賴于新農合的保障能力。新農合發展越好越完善,其保障能力就越強,農民在面對疾病風險時心里就“越有底”(有保障)。因此,農民對疾病風險的態度,從一個側面反映了新農合的建設效果,能為我們完善新農合提供政策參考價值。本文把農民疾病風險態度,操作化為農民對“生病看不起病”的擔心(見表3)。

從表3可以看出,在有新農合提供的醫療保障的條件下,有42.1%的農民回答不擔心“自己生病了看不起病”。也就是超過40%的農民在有了新農合提供的醫療保障以后不再明顯擔心“生病看不起病”,說明新農合在一定程度上降低了農民對疾病風險的擔心。但是,在有了新農合保障的情況下,仍有57.9%的農民擔心“生病看不起病”。這說明新農合為農民提供的保障能力比較有限,還沒有為大多數農民提供一種穩定的安全保障預期,新農合的保障能力有待進一步提高。

三、研究假說、模型構建與變量選擇

(一)研究假說

本研究置于理性經濟人假設之下。大量研究證實,農民是理性的,也是風險厭惡型的。[16-18]在農民自身條件一定的條件下,農民是否擔心“生病看不起病”,取決于新農合的保障能力。新農合是一個系統工程,對于農民而言,新農合的保障能力,首先取決于新農合補償機制的合理性。同時,新農合的實施也會帶來農民就醫環境及健康意識等的變化,其政策目標實現和農民就醫問題緩解情況既反映了新農合的實施效果,也會在一定程度上影響農民的疾病風險態度。基于此,本文從農民自身保障條件(作為控制變量)、新農合的補償機制合理性、政策目標實現情況和農民就醫問題緩解情況四個方面,研究其對農民疾病風險態度的影響。

首先,新農合的核心功能是為農民的醫藥費支出提供補償,減輕農民的醫藥費負擔,防止農民“因病致貧”和“因病返貧”。因此,新農合能否有效降低農民的醫療費負擔,關鍵在于其補償機制的合理性。新農合補償機制的合理性主要體現在農民繳費水平高低,醫藥費報銷繁簡,補償比例高低②,補償范圍大小等幾個方面。[19-22]

本文提出假設一:新農合的繳費標準越高、醫藥費報銷越煩瑣、補償范圍越小、報銷比例越低,農民越擔心疾病風險。

其次,作為一種福利性非常明顯的農村社會政策,新農合政策目標實現情況也是其保障能力高低的反映。這體現在新農合覆蓋面擴大、農民看病積極性提高、農民醫療費負擔減輕、農民醫療條件改善和農民健康意識提高等方面。

本文提出假設二:沒有參加新農合的農民,其看病積極性提高越不明顯、醫療費負擔減輕越不明顯、醫療條件改善越不明顯、健康意識提高越不明顯,越擔心疾病風險。

再次,在新農合實施前,農民面臨嚴重的就醫難題。新農合實施多年后,農民就醫問題的緩解程度是新農合保障能力高低的重要反映。農民的就醫問題主要體現在“應就診未就診”、“應住院未住院”以及“因病致貧,因病返貧”等方面。

本文提出假設三:“應就診未就診”問題緩解越明顯、“應住院未住院”問題緩解越明顯、“因病致貧”問題緩解越明顯、“因病返貧”問題緩解越明顯,農民越不擔心疾病風險。

最后,為了控制農民個體特征的影響,本文選擇性別、年齡、教育年限、健康狀況、收入水平和所在地區6個因素作為控制變量。在農村,女性的社會地位一般比較低,處于弱勢地位,相對于男性而言,女性農民的經濟安全狀況一般較差,[23]可能更擔心疾病風險。進入老齡階段以后,年齡越大可能意味著健康狀況越差,擁有的健康資本越少,自我保障能力也越低,可能越擔心疾病風險。教育年限和健康狀況是個體人力資本的重要成分,農民的人力資本越多,自我保障能力和參與社會保障的機會也將越多,可能越不擔心疾病風險。在農村,農民是以家庭為單位處理各種風險的,[24]家庭收入越多,對疾病風險的保障能力越強,因此,家庭收入越多的農民,可能越不擔心疾病風險。中國是一個地區發展極不平衡的國家,東中西部地區之間表現出經濟發展水平依次降低的趨勢。因此,東部地區的農民擔心疾病風險的可能越小。

本文提出假設四:女性、年齡越大、受教育年限越短、健康狀況越差、家庭收入越少、中西部地區的農民,更擔心疾病風險。

(二)模型構建

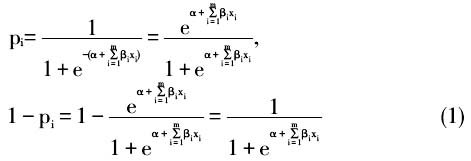

由于因變量是一個二分類變量,本文采用Binary Logistic回歸模型進行數據處理。

設因變量為y,取值1表示農民擔心“生病看不起病”,取值0表示農民不擔心“生病看不起病”。影響y的m個自變量分別記為 (1≤m≤19)。設農民i擔心“生病看不起病”發生的條件概率為

(1≤m≤19)。設農民i擔心“生病看不起病”發生的條件概率為 則表示農民i擔心“生病看不起病”發生的概率,它們均是由自變量向量X構成的非線性函數:

則表示農民i擔心“生病看不起病”發生的概率,它們均是由自變量向量X構成的非線性函數:

農民擔心“生病看不起病”與不擔心“生病看不起病”的概率之比 被稱為事件發生比,簡寫為Odds。Odds一定為正值(因為0<

被稱為事件發生比,簡寫為Odds。Odds一定為正值(因為0< <1)且沒有上界。對Odds進行對數變換,得到Logistic回歸模型的線性表達式為:

<1)且沒有上界。對Odds進行對數變換,得到Logistic回歸模型的線性表達式為:

(1)式和(2)式中,α為常數項,m為自變量的個數,其中, 是自變量的系數,反映自變量影響農民擔心“生病看不起病”的方向及程度。

是自變量的系數,反映自變量影響農民擔心“生病看不起病”的方向及程度。

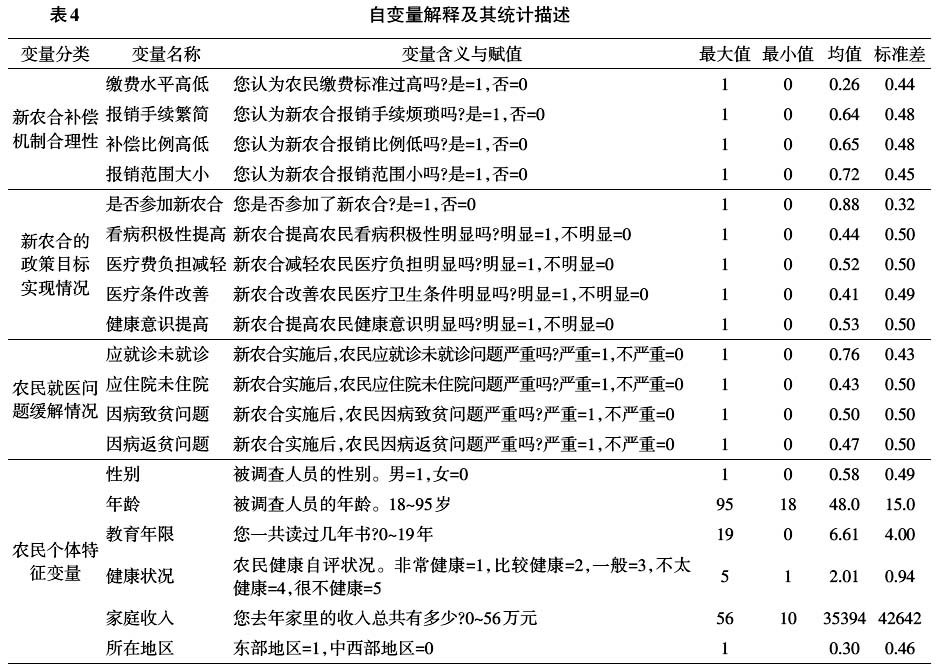

(三)變量選擇

自變量從新農合的補償機制合理性、政策目標實現及農民就醫問題緩解情況和農民個體特征四個方面來選取,其中農民個體特征變量為控制變量,目的是分解出因農民個體特征差異帶來的影響。新農合補償機制合理性、新農合政策目標實現與農民就醫問題緩解情況反映新農合的保障能力。從變量的類型來看,性別、所在地區和是否參加新農合是虛擬變量;年齡、教育年限、收入水平是連續變量;健康狀況是有序多分類變量;其他變量為虛擬變量。在社會科學研究中,由于有序多分類變量比較多,研究者為統計方便,也常把有序多分類變量近似地當成是連續變量來處理。[25]因此,本文的自變量均滿足回歸分析的基本要求(見表4)。

四、新農合對農民疾病風險態度的影響

(一)模型估計結果

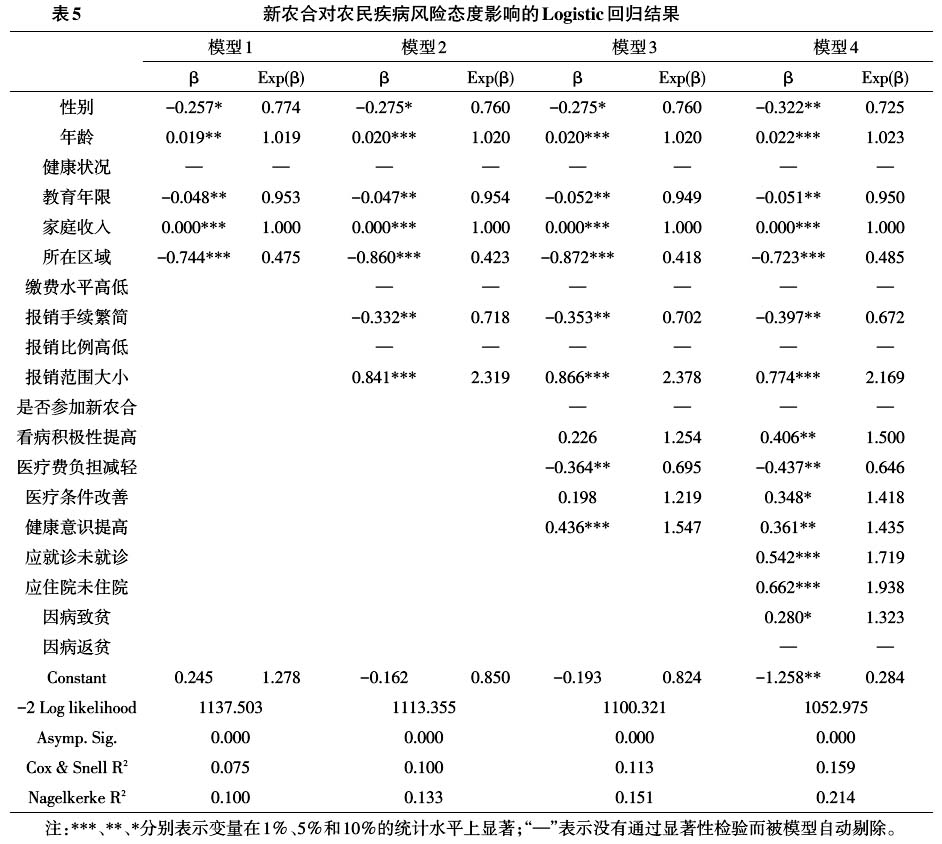

為檢驗每個層面的自變量對農民疾病風險態度的影響,本文采用逐步回歸方法。第一步,引入農民個體特征變量,包括性別、年齡、教育年限、健康狀況、家庭收入和所在地區,得到模型1;第二步,在模型1基礎上,加入新農合補償機制合理性變量,得到模型2;第三步,在模型2基礎上,加入新農合政策目標實現情況的變量,得到模型3;第四步,在模型3基礎上,加入農民就醫問題緩解情況變量,得到模型4(見表5)。

(二)模型估計結果分析

從表5的統計結果來看,新農合的補償機制合理性、政策目標實現、農民就醫問題緩解情況和農民個體特征四個方面的解釋變量,對農民的疾病風險態度有不同方向、不同程度、不同顯著性水平的影響。具體來看:

首先,新農合補償機制合理性對農民疾病風險態度的影響。費用報銷繁簡和報銷范圍大小兩個自變量對農民疾病風險態度有顯著影響。其中,報銷范圍大小對農民疾病風險態度有顯著的正向影響,即報銷范圍越小,農民越擔心疾病風險,前者擔心疾病風險的概率發生比是后者的2.17倍。這與假設一相符。費用報銷繁簡對農民疾病風險態度有顯著的負向影響,即醫藥費報銷越煩瑣,農民越不擔心疾病風險,前者擔心疾病風險的概率發生比是后者的0.67倍。這與假設一相反。一個可能的解釋是:醫藥費報銷便利,可能是因為這些醫藥費支出發生在鄉鎮衛生院以及定點診所等,而這些地方往往是農民小病就醫的地方,反映出農民大病醫療服務可及性較差,因此表現出與假設一相反的結果。繳費水平高低、報銷比例大小兩個自變量沒有通過顯著性檢驗,說明繳費水平高低和報銷比例大小對農民疾病風險態度的影響缺乏統計學意義。這與假設一相反。可能的解釋:一是農民的繳費水平普遍不高,調查顯示近80%的農民認為繳費水平不高;二是農民醫藥費實際報銷比例普遍較低,平均只有20%~30%。[21-22][26]

其次,新農合政策目標實現情況對農民疾病風險態度的影響。醫療費負擔減輕,對農民疾病風險的態度有顯著的負向影響,即醫藥費負擔減輕越明顯,農民越不擔心疾病風險,前者擔心疾病風險的概率發生比是后者的0.65倍。這與假設二相符。醫療條件改善、健康意識提高和看病積極性提高3個自變量對農民疾病風險態度有顯著的正向影響,即醫療條件改善、健康意識提高和看病積極性提高越明顯,農民越擔心疾病風險,前者擔心疾病風險的概率發生比分別是后者的1.42倍、1.44倍和1.50倍。這與假設二相反。可能的解釋:一是政府提供的醫療資源是有限的,如果把有限的醫療資源過多地用于改善農村當前的醫療衛生條件,那么新農合的保障能力將降低;二是農民利益目標的即期性,即從長期來看,改善農村醫療衛生條件對農民的長期受益是有利的,但在即期目標驅動下,農民并不“買賬”;三是農民健康意識提高越明顯,越可能更多地接觸當前社會普遍存在的醫療價格虛高和醫生道德風險等負面信息,也就可能越擔心生病看不起病。是否參加新農合沒有通過顯著性檢驗。

再次,農民就醫問題緩解情況對農民疾病風險態度的影響。應就診未就診、應住院未住院和因病致貧3個自變量對農民疾病風險態度有顯著影響,且影響方向皆為正向。即新農合實施后,農民應就診未就診、應住院未住院和因病致貧3個方面的就醫問題越嚴重,農民越擔心疾病風險,應就診未就診、應住院未住院和因病致貧問題嚴重的農民,擔心疾病風險的概率發生比是上述3個問題不嚴重的農民這一概率發生比的1.72倍、1.94倍和1.32倍。這與假設三相符。因病返貧問題對農民疾病風險態度的影響沒有通過顯著性檢驗。這與假設三相反。可能的解釋是:新農合的實施雖然提高了農民的應就診未就診和應住院未住院的比例,提高了農民醫療服務可得性,讓農民能夠及時就醫,一定程度上緩解了農民“因病致貧”的問題,但新農合補償機制設計的缺陷以及醫療供方道德風險的普遍存在,導致新農合對農民“災難性醫療支出”的補償能力非常有限,農民仍然深處于“因病致貧,因病返貧”的困境中。[4]

最后,農民個體特征變量對農民疾病風險態度的影響。年齡越大,農民越擔心疾病風險,年齡每增加1歲,農民擔心疾病風險的概率發生比將增加2.3%;健康狀況越差,農民面臨的健康風險越大,健康狀況每下降一個檔次,農民面臨較小健康風險的概率將減少16.6%。性別、教育年限和所在地區3個自變量對農民疾病風險態度有顯著的負向影響,即男性、教育年限越長和東部地區的農民越不擔心疾病風險。男性農民擔心疾病風險的概率發生比是女性農民這一概率發生比的0.73倍;教育年限每增加1年,農民擔心疾病風險的概率發生比將降低5.26%;東部地區農民擔心疾病風險的概率發生比是中西部地區農民這一概率發生比的0.49倍。這與假設四相符。家庭收入對農民疾病風險態度有顯著的正向影響,即家庭收入越多的農民越擔心疾病風險,這與假設四相反。可能的解釋:一是農民的收入水平普遍不高,扣除農民的生活與生產成本之后會更低;二是農民收入水平高也可能會選擇級別較高的大醫院,而大醫院消費高報銷比例低,所以導致與假設相反的結果。

五、結論與政策啟示

(一)研究結論

新農合的保障能力比較有限,還沒有為農民提供一種穩定的健康安全保障預期。調查數據顯示,在擁有新農合保障的條件下,有42.1%的農民不再明確表示擔心“自己生病看不起病”,說明新農合在一定程度上緩解了農民對于“自己生病看不起病”的擔憂。但在擁有新農合保障的條件下,仍然有57.9%的農民表示擔心“自己生病看不起病”,大多數農民依然面臨著比較嚴重的疾病風險。這反映出新農合的保障能力尚比較有限,還沒有能夠為大多數農民提供一種穩定的“健康安全保障預期”,新農合的保障能力有待進一步提高。

新農合對農民疾病風險態度的影響體現在多個方面。新農合的補償機制合理性、政策目標實現和農民就醫問題緩解情況三個層面13個自變量中,有9個自變量對農民疾病風險態度有顯著影響。其中,醫藥費負擔減輕、報銷手續繁簡兩個自變量對農民疾病風險態度有顯著的負向影響,即醫藥費負擔減輕越不明顯,報銷手續越便利,農民越擔心疾病風險。補償范圍大小、醫療條件改善、健康意識提高、看病積極性提高、應就診未就診、應住院未住院和因病致貧問題7個自變量對農民疾病風險態度有顯著的正向影響,即補償范圍越大,醫療條件改善、健康意識提高和看病積極性提高越明顯,農民越不擔心疾病風險;應就診未就診、應住院未住院和因病致貧問題越不嚴重的農民,越不擔心疾病風險。

農民個體特征對農民疾病風險態度有顯著影響。性別、年齡、教育年限、家庭收入和所在地區5個自變量對農民疾病風險態度有顯著影響。其中,性別、教育年限和所在區域對農民疾病風險態度有顯著的負向影響,即女性、教育年限越長和西部地區的農民,越擔心疾病風險,女性農民擔心疾病風險的概率發生比是男性農民這一概率發生比的1.4倍;教育年限每增加1年,農民擔心疾病風險的概率發生比將降低5.26%;西部地區農民擔心疾病風險的概率發生比是東部地區農民這一概率發生比的2.1倍。年齡每增加1歲,農民擔心疾病風險的概率發生比將增加2.3%;家庭收入多的農民越擔心疾病風險。

(二)政策啟示

1.提高新農合的保障能力是降低農民擔心疾病風險的根本出路。綜合分析新農合對農民疾病風險態度的顯著影響可以發現,農民是否擔心疾病風險,不是取決于農民是否擁有新農合提供的醫療保障,而是取決于新農合提供的醫療保障水平。因此,降低農民健康風險,關鍵在于提高新農合的保障能力。根據實證研究結果,可以通過兩種途徑提高新農合的保障能力:一是調整新農合按照不同醫院級別設定的補償比例高低順序,應該提高縣級及以上醫療機構的補償比例,以切實減輕農民大病醫療費負擔,同時,要規范基本藥品配送制度,確保基層醫療機構中重大疾病康復用藥需求得到滿足;二是適度擴大補償范圍,把一些給農民帶來較大醫藥費負擔卻又不需要住院治療的常見病納入新農合報銷范圍,切實提高新農合補償機制的合理性。

2.降低農民對“生病看不起病”的心理恐懼,不能僅靠新農合提供的醫療保障。個體特征變量中,教育年限對農民疾病風險態度的顯著影響,說明加大農民人力資本投資能有效降低農民對疾病風險的擔心。因此,政府有必要加大對農民的教育投入力度,包括提高農民的文化程度,鼓勵農民加強身體鍛煉(如設立農民體育鍛煉基金,開展農民“趣味運動會”等),提高農民預防與抵抗疾病風險的能力,進而降低農民對疾病風險的擔心。中西部地區農民更加擔心疾病風險,受經濟發展水平的影響,西部地區新農合的保障能力低也是一個重要因素。因此,加大政府對中西部地區新農合建設的支持力度,提升中西部地區新農合的保障能力,有助于從總體上降低農民對疾病風險的擔心。

注釋:

①新農合對農民的心理績效可以從新農合對農民主觀幸福感的影響、對農民疾病風險態度的影響以及對農民宗教信仰行為的影響來測量。

②大量的研究證明,新農合的實際補償比例平均只有30%左右。例如,胡善聯的調研結果顯示,新農合的補償比例很低,一般只有30%左右;郭景平等2006年對天津市的調查結果顯示,新農合住院補償比例只有26.9%;張廣科的調研結論顯示,農民的平均住院補償率實際上只有20%~30%;易紅梅、張林秀等的調研結果顯示,農民的實際補償比例平均只有28.9%。

中國鄉村發現網轉自:《人口學刊》2016年第2期

(掃一掃,更多精彩內容!)