編者按:為了使同學(xué)們積極關(guān)注社會(huì)、走近工農(nóng)大眾,上學(xué)期期末,求是學(xué)會(huì)倡議校內(nèi)的同學(xué)積極參加返鄉(xiāng)調(diào)研活動(dòng)。倡議發(fā)出后,受到了同學(xué)們的廣泛關(guān)注和支持。接下來(lái),我們將展示同學(xué)們的一些優(yōu)秀作品。

導(dǎo)言

自1978年改革開(kāi)放以來(lái),飛速發(fā)展的沿海經(jīng)濟(jì)還有日新月異的城市化建設(shè)帶來(lái)了農(nóng)村勞動(dòng)力外出務(wù)工的大潮,忍辱負(fù)重的中國(guó)工人堪稱大國(guó)崛起背后真正的功臣。近四十年來(lái),有不少報(bào)道、調(diào)查、研究關(guān)注了農(nóng)民工的工作條件、生活狀況、教育水平與未來(lái)的生活水準(zhǔn),不可否認(rèn)的是,隨著社會(huì)的進(jìn)步,時(shí)代的改變,農(nóng)民工的生活工作條件、受教育水平、維權(quán)意識(shí)、對(duì)未來(lái)的期許都與前輩們相比有了極大的進(jìn)步。但相對(duì)于對(duì)農(nóng)民工這個(gè)群體的研究與關(guān)注,對(duì)勞動(dòng)力大量輸出的農(nóng)村,我們的關(guān)注似乎還比較有限。與父母分離的農(nóng)村孩子會(huì)如何成長(zhǎng)?他們?nèi)绾谓邮芙逃謺?huì)走向一條什么樣的道路?與子女分別的老人如何生存?他們的養(yǎng)老送終由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)?在青壯年勞動(dòng)力大量出走的情況下,農(nóng)村土地的耕作情況如何?由誰(shuí)來(lái)利用留下來(lái)的大量土地?而那些曾盛極一時(shí)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的社會(huì),在當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力大量輸出的情況下又如何尋找自己的發(fā)展道路?最重要的是,在這個(gè)一步一步城鎮(zhèn)化的中國(guó),鄉(xiāng)村作為一種有著悠久歷史傳統(tǒng)的獨(dú)特社會(huì)形態(tài),它的運(yùn)行模式與組織結(jié)構(gòu)能否繼續(xù)維持下去,或者又需要做出什么樣的改變?

出于對(duì)這些問(wèn)題的興趣,在寒假初,我借助父親的幫助在河北的某工地上對(duì)四十名工人進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查,對(duì)當(dāng)今在外務(wù)工人員的家庭狀況有了初步的了解。在春節(jié)期間,我重點(diǎn)采訪了外出務(wù)工二十多年的伯父,也通過(guò)對(duì)爺爺和爸爸的訪談了解到了現(xiàn)在老家鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的基本情況,還采訪了一些外出務(wù)工經(jīng)歷各異的鄉(xiāng)民,對(duì)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村社會(huì)在外出務(wù)工大潮中的改變有了初步認(rèn)識(shí)與想法。這個(gè)調(diào)研報(bào)告主要從三個(gè)方面,即教育、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)結(jié)構(gòu)三個(gè)方面的變化入手,借此闡述我對(duì)村民個(gè)人發(fā)展、鄉(xiāng)村前景以及城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)的一些思考。

教育

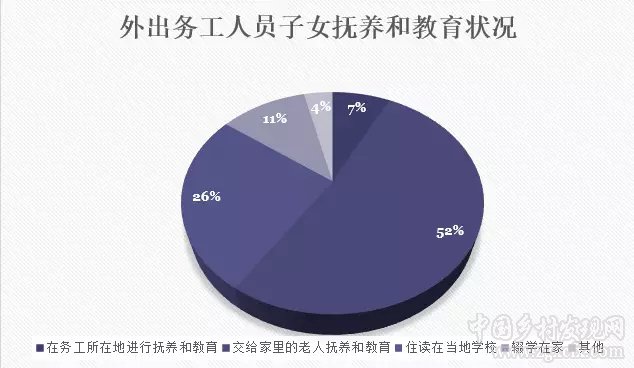

外出務(wù)工的大潮襲卷鄉(xiāng)村之后,不僅給鄉(xiāng)村帶來(lái)了金錢(qián)與機(jī)遇,更給鄉(xiāng)村留下了大量的留守兒童。留守兒童的撫養(yǎng)與教育問(wèn)題是目前鄉(xiāng)村最為嚴(yán)重的社會(huì)問(wèn)題之一。在工地的問(wèn)卷調(diào)查情況顯示由于戶籍等因素的限制,能跟隨父母在務(wù)工所在地上學(xué)的孩子所占比例較少,大部分外出務(wù)工人員的子女都由家里的老人照顧或住讀。不可否認(rèn),外出務(wù)工使得家庭經(jīng)濟(jì)相對(duì)比較活躍,從而增加了子女受教育的支付能力。但因此導(dǎo)致的留守兒童“他律”的缺失也不可忽視。

類似的情況也發(fā)生在家鄉(xiāng),在對(duì)伯父的采訪中,我了解到了堂姐讀書(shū)的艱辛歷程。伯父伯母1995年離開(kāi)家鄉(xiāng)的企業(yè)外出打工,當(dāng)時(shí)只有2歲多的堂姐和父母一起外出,5歲多的時(shí)候就不得不被送回到老家上學(xué)。送回老家之后先后由外公外婆、大姑、小姑照料過(guò)一段時(shí)間,由于監(jiān)護(hù)人不斷改變,她只能不斷地?fù)Q學(xué)校,小學(xué)在村里面的小學(xué),還有茅祠小學(xué)等地的小學(xué)都上過(guò),她從小學(xué)讀到初中畢業(yè),讀了十幾個(gè)學(xué)校,大部分學(xué)校都讀半年半年,這里讀半年轉(zhuǎn)一個(gè)學(xué)校,那里讀半年轉(zhuǎn)一個(gè)學(xué)校,在福建就讀過(guò)三個(gè)學(xué)校。同時(shí),這十幾所學(xué)校都是村鎮(zhèn)里比較底層師資力量較弱的學(xué)校,即使堂姐一直以來(lái)成績(jī)都比較好,也很難真正通過(guò)接受教育改變自己的命運(yùn)。以堂姐初中最后一個(gè)學(xué)校為例,這個(gè)學(xué)校是3303軍工廠的子弟學(xué)校,生源短缺,她的班上只有16個(gè)人,最后考上高中的只有堂姐一人。

堂姐考上了外地某市級(jí)示范中學(xué),但問(wèn)題也隨之產(chǎn)生。該中學(xué)不提供住宿,只能由外公外婆在校外租房照顧。不熟悉的生活環(huán)境,周圍陌生的人們給堂姐的學(xué)習(xí)生活蒙上了一層陰影,與此同時(shí),比堂姐小四歲的弟弟要上初中,也需要人照顧。最后,只能在交了一萬(wàn)元插班費(fèi)后將堂姐轉(zhuǎn)學(xué)插班到弟弟所在地區(qū)的高中。而這個(gè)時(shí)候,一直認(rèn)為堂姐學(xué)習(xí)成績(jī)很好的伯父在和堂姐的電話交流后發(fā)現(xiàn)堂姐150分滿分的數(shù)學(xué)試卷只能考70多分,而堂姐的答復(fù)是,其他的同學(xué)也和她一樣。在堂姐的高中,每年考上本科的人屈指可數(shù),堂姐的成績(jī)?cè)谒母咧性僬2贿^(guò)。但這個(gè)成績(jī)真的讓伯父郁悶了起來(lái),他突然發(fā)現(xiàn)了自己一直以來(lái)對(duì)女兒的忽視,而當(dāng)他醒悟時(shí)又似乎為時(shí)已晚。這個(gè)時(shí)候隨伯父在外打工多年的伯母選擇回家照看女兒,但因?yàn)殚L(zhǎng)久以來(lái)與女兒缺乏溝通,加之自身文化水平也有限,所能做的也只是在吃飯穿衣等基本生活條件上幫助女兒。最后,堂姐高考成績(jī)只有420多分,沒(méi)有到當(dāng)年高考的三本線,而伯父也因?yàn)橛X(jué)得一直以來(lái)對(duì)女兒照顧不夠而抱憾到今日。

伯父由于技術(shù)過(guò)硬辦事認(rèn)真,外出務(wù)工期間積累了一筆不小的財(cái)富,在當(dāng)?shù)貙儆谏顥l件較好的家庭。但從堂姐的求學(xué)經(jīng)歷來(lái)看,伯父外出務(wù)工的成功并不能保障堂姐獲得穩(wěn)定且優(yōu)質(zhì)的教育資源,從而獲得與其天賦和努力相稱的機(jī)會(huì)。更遑論那些勉強(qiáng)度日的外出務(wù)工人員子女,他們甚至可能都無(wú)力四處輾轉(zhuǎn),最后只能中途輟學(xué)。拋開(kāi)留守兒童個(gè)人心理層面的問(wèn)題,從堂姐的經(jīng)歷我們更能看到社會(huì)層面上鄉(xiāng)村教育的弱勢(shì)。首先是留守兒童家庭監(jiān)護(hù)嚴(yán)重缺失,無(wú)論是隔代監(jiān)護(hù)、上代監(jiān)護(hù)還是自我監(jiān)護(hù),監(jiān)護(hù)人的體力、精力與關(guān)注都不夠,還是以“物質(zhì)+放任”型的管教方式為主,缺乏對(duì)留守兒童心靈上的關(guān)懷與引導(dǎo)。而戶籍制度的限制又使很多孩子失去了和父母一起成長(zhǎng)的機(jī)會(huì),而在社會(huì)鄰里關(guān)系弱化,熟人社會(huì)日趨瓦解的今天,農(nóng)村義務(wù)教育的條件還很薄弱,事實(shí)上很多留守兒童處于一種監(jiān)護(hù)的“真空”狀態(tài)之中。

而與家庭監(jiān)護(hù)缺失相對(duì)應(yīng)的,是整個(gè)社會(huì)教育資源集中化的趨勢(shì),這一趨勢(shì)在目前的鄉(xiāng)村尤其明顯,影響也最為深刻。在對(duì)爺爺?shù)脑L談中,我了解到,曾經(jīng)的村小學(xué)早在本世紀(jì)初期就被撤銷。現(xiàn)在鎮(zhèn)下轄的所有村莊的村小學(xué)點(diǎn)全部撤銷,全鎮(zhèn)只在街區(qū)有一所小學(xué)和一所初中,沒(méi)有一所高中。這意味著,下屬村莊的適齡學(xué)生必須住讀或在鎮(zhèn)上租房子讀書(shū)。隨著外來(lái)務(wù)工人員越來(lái)越多,也有越來(lái)越多的爺爺奶奶帶著他們的孫兒在鎮(zhèn)上租房陪讀,村莊里不僅沒(méi)有了青壯年,老人與孩子也越來(lái)越少,村莊也就越來(lái)越蕭條,相應(yīng)地,一些基礎(chǔ)設(shè)施如醫(yī)院(鄉(xiāng)村衛(wèi)生所)也有了向鎮(zhèn)里集中趨勢(shì),最后也就導(dǎo)致了很多鄉(xiāng)村成為了“無(wú)人村”。在另一方面,由于整個(gè)社會(huì)教育資源集中化的趨勢(shì),重點(diǎn)中學(xué)、超級(jí)中學(xué)的出現(xiàn),加上戶籍的限制,事實(shí)上是向很多外來(lái)務(wù)工子女關(guān)上了接受高等教育的門(mén)。他們前進(jìn)的每一步的代價(jià)都被放大了,與之對(duì)應(yīng)的是,整個(gè)社會(huì)的階層固化,他們通過(guò)教育去改變自己命運(yùn)的機(jī)會(huì)正在越來(lái)越小,更多的,是復(fù)制父輩們走過(guò)的那條艱辛之路,甚至可能更難。

荒廢的村小學(xué)(圖片來(lái)源:筆者拍攝)

經(jīng)濟(jì)

絕大部分外出務(wù)工人員都希望通過(guò)外出務(wù)工改善自身生活條件,不可否認(rèn)的是,農(nóng)村勞動(dòng)力外出務(wù)工人員家庭各項(xiàng)目收入均有大幅度提升,同時(shí)勞動(dòng)力流動(dòng)也在一定程度上促進(jìn)了資本、土地、勞動(dòng)力等要素性資源的流動(dòng)與重組,為土地的進(jìn)一步流轉(zhuǎn)創(chuàng)造了條件,對(duì)農(nóng)戶的分化起到了一定推動(dòng)作用,這在一定程度上促進(jìn)了農(nóng)村的分工和生產(chǎn)的專業(yè)化程度及農(nóng)村市場(chǎng)的深化。但由于大量文化程度較高的青壯年男性勞動(dòng)力外出務(wù)工, 不僅使農(nóng)村留守勞動(dòng)力的勞動(dòng)強(qiáng)度增加,也對(duì)先進(jìn)農(nóng)業(yè)科技的推廣應(yīng)用和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)一定負(fù)面影響,如農(nóng)村勞動(dòng)力外出務(wù)工造成了土地資源浪費(fèi)和土地流轉(zhuǎn)困難、農(nóng)村青壯年勞動(dòng)力外出務(wù)工影響了公共事業(yè)的快速發(fā)展。農(nóng)村內(nèi)大量流失的青壯年勞動(dòng)力與由于教育醫(yī)療及公共設(shè)施資源集中而離開(kāi)鄉(xiāng)村生活的鄉(xiāng)村原住民使鄉(xiāng)村原有的農(nóng)耕經(jīng)濟(jì)體系有了很大的變化。在對(duì)河北工友的問(wèn)卷調(diào)查中,40人中29人原先承包的土地部分仍在由家里人耕種,但土地流轉(zhuǎn)給他人耕種或退耕還林還草的現(xiàn)象也很普遍。 在家鄉(xiāng),傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的變化更為劇烈。外出務(wù)工大潮與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的興起,加上村里小學(xué)、衛(wèi)生所的撤銷,導(dǎo)致幾乎沒(méi)人會(huì)選擇在村里務(wù)農(nóng)生活。在和爺爺和爸爸的訪談中,我了解到,現(xiàn)在村里50%的人家有了車,大部分人家在村里建設(shè)了新房,但與此相對(duì)的是,不到過(guò)年過(guò)節(jié)的時(shí)候,村里幾乎沒(méi)人居住,更沒(méi)人務(wù)農(nóng)。爺爺家曾經(jīng)承包的土地大部分被荒廢了,而村里現(xiàn)在仍在耕種的土地多是被隔壁村里的大戶承包,或被政府承包種植一些水稻與經(jīng)濟(jì)作物。

家鄉(xiāng)農(nóng)村現(xiàn)狀(圖片來(lái)源:筆者拍攝)

對(duì)家鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō),除了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)之外,還有一個(gè)要素不可忽視,那就是麻紡廠,在調(diào)研過(guò)程中,我發(fā)現(xiàn),這個(gè)廠的發(fā)展歷程既是國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)縮影,更是與當(dāng)?shù)鼐用瘢貏e是當(dāng)?shù)厍鄩涯陝趧?dòng)力息息相關(guān)的經(jīng)濟(jì)體,可以說(shuō)是“鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)”的一個(gè)典型代表。改革開(kāi)放之初,該鎮(zhèn)在全鎮(zhèn)選擇了幾個(gè)人一起創(chuàng)辦了這家麻紡廠,主要負(fù)責(zé)苧麻的粗加工,即將麻脫硫處理后變成麻捆和絲捆。從那個(gè)時(shí)候開(kāi)始,麻紡廠就成為了當(dāng)?shù)厝松钪胁豢苫蛉钡囊粋€(gè)部分,一個(gè)能解決一千多人就業(yè)問(wèn)題的大廠,對(duì)一個(gè)小型鄉(xiāng)鎮(zhèn)來(lái)說(shuō),就是經(jīng)濟(jì)支柱。許多青壯年勞動(dòng)力一旦有機(jī)會(huì)進(jìn)入麻紡廠上班就會(huì)終止學(xué)業(yè)。當(dāng)時(shí)工人都是附近村里面的人,上了班騎個(gè)自行車,到點(diǎn)就來(lái)上班,然后下班就騎個(gè)自行車回去,那個(gè)時(shí)候,鎮(zhèn)上的主路上晚上都車水馬龍的。這樣當(dāng)?shù)卮迕窦瓤梢灶櫟郊依锩鎰?wù)農(nóng),還能在這里上班。家里有一個(gè)人在廠里做領(lǐng)導(dǎo),往往一家都在廠里干活,甚至同村的鄰居也能憑這種蔭庇進(jìn)到廠里掙碗飯。同時(shí),這個(gè)廠還是很多想外出務(wù)工的人的培訓(xùn)班與跳板,在這里學(xué)到了一些技術(shù),成為了熟練工,有的人就會(huì)選擇去沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)尋求更高的工資與更好的生活條件,如在上一部分提到的伯父。

由于麻紡廠效益不錯(cuò),有越來(lái)越多的人開(kāi)始做這個(gè)方面的生意。僅當(dāng)年的縣上就有好幾家類似的麻紡廠,更不用說(shuō)沿海出口方便的地區(qū)如福建等。同時(shí),90年代初的金融風(fēng)暴使國(guó)際上的訂單減少了不少。供過(guò)于求直接導(dǎo)致了90年代初麻紡廠效益大幅縮水,大量裁員。當(dāng)時(shí)務(wù)工人員普遍合同意識(shí)、法律法規(guī)意識(shí)不強(qiáng),勞動(dòng)合同也不規(guī)范,只能說(shuō)走就走然后自尋生路。有大量紡織熟練工就這樣踏上了外出求生之路。也有人選擇在本地或外地做生意。

當(dāng)時(shí)麻紡廠的經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了很大的困境,甚至中途有過(guò)一次停產(chǎn),最后順應(yīng)時(shí)代的大潮開(kāi)始了體制改革與私有化,變成了一家股份制企業(yè),經(jīng)營(yíng)權(quán)賣給了當(dāng)?shù)匾患倚蘸娜思摇:髞?lái),這個(gè)廠慢慢有所起色,現(xiàn)在產(chǎn)品占有率在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名靠前,但也存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次低、經(jīng)營(yíng)者素質(zhì)不高、物質(zhì)技術(shù)設(shè)備較差等問(wèn)題。90年代外出務(wù)工大潮之后,外出務(wù)工的人中有的已經(jīng)在務(wù)工地積累了一定的財(cái)富、資本與人脈,他們可以把自己的親屬朋友介紹或提攜進(jìn)外面的工作單位,或者在外地做生意。比如在“一”中提到的伯父,就成功地把自己的兄弟姐妹、侄兒侄女全都帶進(jìn)福建的廠里做工。同時(shí)本地麻紡廠工資較低,工作環(huán)境較差,且地理位置相對(duì)閉塞發(fā)展前景有限的問(wèn)題漸漸暴露出來(lái),年輕人大多不愿在本地麻紡廠打工,或者只是把本地麻紡廠當(dāng)作跳板。現(xiàn)在廠里面大部分的員工是一些老職工,有時(shí)還需要去外地招人。

曾經(jīng)的麻紡廠與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)一起組成了雙溪橋鎮(zhèn)基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),兩者共同發(fā)展,互相促進(jìn)(附近的鄉(xiāng)村有不少人種植麻等作物為麻紡廠提供原材料)。但在改革開(kāi)放一步步深入推進(jìn),經(jīng)濟(jì)一步步發(fā)展,競(jìng)爭(zhēng)一點(diǎn)點(diǎn)的激烈的80年代末和90年代初,這個(gè)廠漸漸成為了農(nóng)村勞動(dòng)力外出務(wù)工大潮的導(dǎo)火線與助推器。如今城市化已成為不可阻擋的趨勢(shì),第二代外出務(wù)工人員正在成為這個(gè)社會(huì)主要的勞動(dòng)力,而無(wú)論是麻紡廠還是鄉(xiāng)村的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)都在慢慢失去挽留他們的能力與條件,這可能帶來(lái)的巨大的資源浪費(fèi)和鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衰落值得我們注意并思考。

社會(huì)結(jié)構(gòu)

經(jīng)濟(jì)與教育只是雙溪橋鎮(zhèn)鄉(xiāng)村生活的兩個(gè)側(cè)面,他們其實(shí)一起反映了鄉(xiāng)村的社會(huì)結(jié)構(gòu)在外出務(wù)工大潮影響下的劇變。十多年前,伯父的父親逝世,伯父不在身邊,我爺爺和周圍的親戚朋友們一起主持埋葬了他。在一個(gè)彼此熟悉的鄉(xiāng)土社會(huì),這再正常不過(guò)。但如今,隨著外出務(wù)工人員和他們的家庭逐漸遠(yuǎn)離原有的村莊,村莊的社會(huì)秩序也在逐漸地失去它的影響力。鄰里間日漸生疏的關(guān)系,回家次數(shù)越來(lái)越少的兒女,還有一棟棟建起的房屋在鄉(xiāng)村中宣示的那種資本的力量,都在慢慢偏離以家庭、群落、禮俗形成的鄉(xiāng)村社會(huì)體系。但令人擔(dān)憂的是,在鄉(xiāng)村社會(huì)形式漸漸消失的今天,在鄉(xiāng)村建立現(xiàn)代社會(huì)秩序的努力卻過(guò)于微弱,更多是家庭層面的改變與移動(dòng),但社會(huì)、政府層面的引導(dǎo)與扶助卻實(shí)在有限。鄉(xiāng)村與城市社會(huì)資源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不對(duì)等,還有農(nóng)村人進(jìn)入城市、融入城市的困難又使鄉(xiāng)村社會(huì)難以平穩(wěn)成功地過(guò)渡到現(xiàn)代社會(huì),形成有效率有秩序的法理社會(huì)。

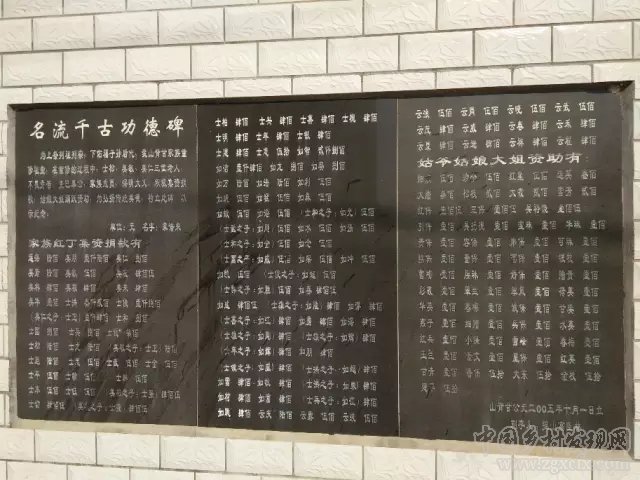

上圖是村中祠堂門(mén)口刻著的捐錢(qián)修祠堂的功德碑,與上面滿滿的名字形成對(duì)照的是,現(xiàn)在幾乎上面的所有人都不再居住在這里,他們多以自己的小家庭為單位,在外謀求更好的生活條件,希望能在現(xiàn)代社會(huì)中有著更好地發(fā)揮自我的機(jī)會(huì)。他們多的大多數(shù)可能也只是隔幾年回來(lái)看看,以前的社會(huì)形式更難說(shuō)維持。該村與外界只有一條單車道的土路相連,加上缺少醫(yī)療、購(gòu)物、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施,愿意在村里長(zhǎng)住的老年人都屈指可數(shù)。

在費(fèi)孝通的《鄉(xiāng)土中國(guó)》中,費(fèi)老說(shuō):“鄉(xiāng)土社會(huì)在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社會(huì)。常態(tài)的生活是終老是鄉(xiāng)。假如在一個(gè)村子里的人都是這樣的話,在人和人的關(guān)系上也就發(fā)生了一種特色,每個(gè)孩子都是在人家眼中看著長(zhǎng)大的,在孩子眼里周圍的人也是從小就看慣的。這是一個(gè)“熟悉”的社會(huì),沒(méi)有陌生人的社會(huì)。“這種因?yàn)檗r(nóng)耕文明而形成的有機(jī)的”禮俗社會(huì)“、”熟人社會(huì)“是中國(guó)社會(huì),特別是農(nóng)村社會(huì)的主要形態(tài)。但隨著中國(guó)一天天的開(kāi)放,城市一天天的擴(kuò)張,現(xiàn)代社會(huì)的生活方式與組織架構(gòu)正在一天天的成為社會(huì)的主流形式。而外出務(wù)工人員,是生存在這兩種社會(huì)形式激烈碰撞中的那群人,他們的工作與生活方式也常常因此受到兩種社會(huì)形式的共同作用,無(wú)形中也充當(dāng)了兩者之間互相交流的載體。但僅僅依靠他們,無(wú)法真正使中國(guó)的鄉(xiāng)土社會(huì)走上現(xiàn)代化之路,最終可能會(huì)出現(xiàn)鄉(xiāng)村的社會(huì)秩序被瓦解,同時(shí)那些失去鄉(xiāng)村的人又不能真正融入現(xiàn)代社會(huì)的窘境。從城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)到城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,我們要走的路還很長(zhǎng)很長(zhǎng)。

結(jié)論

通過(guò)這次調(diào)研,我發(fā)現(xiàn),農(nóng)村勞動(dòng)力大量外流雖然為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)了一份不可忽視的力量,也確實(shí)能為鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)條件和自身生活狀況帶來(lái)改善,但作為那些勞動(dòng)力的家與根,農(nóng)村社會(huì)正面臨著前所未有的沖擊與挑戰(zhàn)。鄉(xiāng)村的社會(huì)秩序、經(jīng)濟(jì)體系、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育醫(yī)療保障非但提升有限更在某些方面來(lái)說(shuō)陷入了一種困境。我認(rèn)為,回到曾經(jīng)的社會(huì)體系已無(wú)可能,更無(wú)必要,但重要的是,在城市中生活的我們,應(yīng)當(dāng)開(kāi)始去想一想,我們應(yīng)如何接納鄉(xiāng)村、解決農(nóng)村之中的一系列問(wèn)題、引導(dǎo)村民融入現(xiàn)代社會(huì),合理利用鄉(xiāng)村資源,真正去做城市對(duì)鄉(xiāng)村的反哺,實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。比如在廣東佛山實(shí)行的“新市民”政策,給一些長(zhǎng)期在此務(wù)工的農(nóng)民工當(dāng)?shù)貞艨冢顾麄冋嬲硎艹鞘芯用窠逃⑨t(yī)療、福利政策。還要堅(jiān)持和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度,依法維護(hù)農(nóng)民土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)、宅基地使用權(quán)、集體收益分配權(quán),壯大集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力,發(fā)展多種形式規(guī)模經(jīng)營(yíng),構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會(huì)化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。同時(shí)還可以發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,還可以因地制宜,發(fā)展特色農(nóng)業(yè)與旅游業(yè),促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)從小農(nóng)經(jīng)濟(jì)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變,通過(guò)這些方法實(shí)現(xiàn)外出務(wù)工人員的回流,利用他們的勞動(dòng)力與智力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村的重建與復(fù)興。另外還應(yīng)該重視鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),同時(shí)解決留守兒童,留守老人的管理與照顧問(wèn)題,只有從多個(gè)方面著手綜合解決問(wèn)題,鄉(xiāng)村社會(huì)體系與架構(gòu)才能真正的重建。

參考文獻(xiàn)

(1)李慶豐:《農(nóng)村勞動(dòng)力外出務(wù)工對(duì)“留守子女”發(fā)展的影響—來(lái)自湖南、河南、江西三地的調(diào)查報(bào)告》《上海教育科研》2002年第九期

(2)何泉:《農(nóng)村勞動(dòng)力外出務(wù)工對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的影響研究-以石首市為例》長(zhǎng)江大學(xué)農(nóng)業(yè)推廣碩士研究生學(xué)位論文2013

(為保護(hù)被調(diào)研人,原文中的地名、人名都經(jīng)過(guò)了處理)

中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:清華大學(xué)求是學(xué)會(huì)

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)