內(nèi)容提要:本文通過分析勞動力數(shù)量和分布的最新變化得出結(jié)論,現(xiàn)實(shí)中存在著城鎮(zhèn)化逆轉(zhuǎn)的傾向,或者說,城鎮(zhèn)化從指標(biāo)上看似乎仍在推進(jìn),但從功能上看卻顯現(xiàn)停滯甚或退步,即逆庫茲涅茨化的端倪。破解這個難題的關(guān)鍵在于深化戶籍制度改革改革,著重推動戶籍人口城鎮(zhèn)化率的提高,加快以農(nóng)民工市民化為核心的新型城鎮(zhèn)化步伐。

關(guān)鍵詞:城鎮(zhèn)化、戶籍制度改革、農(nóng)民工市民化

城鎮(zhèn)化是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的結(jié)果,同時也是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的推動力,因此是一個歷史進(jìn)步的過程,城市相應(yīng)地成為創(chuàng)造和分享發(fā)展成果的載體。所以,“使城鎮(zhèn)化成為不可逆的過程”這個命題,一般意義上講無疑是有研究價值的。但是,對于中國現(xiàn)實(shí)來說,這個命題的針對性是什么呢?本文通過分析勞動力數(shù)量和分布的最新變化得出結(jié)論,現(xiàn)實(shí)中存在著城鎮(zhèn)化逆轉(zhuǎn)的傾向,或者說,城鎮(zhèn)化從指標(biāo)上看似乎仍在推進(jìn),但從功能上看卻顯現(xiàn)停滯甚或退步,即逆庫茲涅茨化的端倪。破解這個難題的關(guān)鍵在于深化戶籍制度改革改革,著重推動戶籍人口城鎮(zhèn)化率的提高,加快以農(nóng)民工市民化為核心的新型城鎮(zhèn)化步伐。

一、中國城鎮(zhèn)化的進(jìn)程與特征

按照城鎮(zhèn)常住人口的口徑,目前中國的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到55%。但是,這個常住人口的統(tǒng)計(jì)定義是“居住在城鎮(zhèn)6個月及以上的人口比重”。而統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在記錄外出農(nóng)民工時,用的定義也是“離開本鄉(xiāng)鎮(zhèn)(到各級城鎮(zhèn))的農(nóng)村人口”。因此,常住人口城鎮(zhèn)化率包含了進(jìn)城的農(nóng)民工。目前,城市就業(yè)存量的近40%為農(nóng)民工,而年度的新增量則完全是農(nóng)民工。在2004—2014年的十年里,中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程大概有25%是由農(nóng)民工做出的貢獻(xiàn)。

由此可以看到中國目前城鎮(zhèn)化的重要特點(diǎn),即該過程的非典型性或不徹底性。由于被統(tǒng)計(jì)為城鎮(zhèn)人口的農(nóng)民工并沒有獲得城鎮(zhèn)戶口,因此,雖然按照常住人口的口徑城鎮(zhèn)化率達(dá)到55%,但按照戶籍人口口徑計(jì)算,目前城鎮(zhèn)化率只有37%。兩個城鎮(zhèn)化率之間高達(dá)18個百分點(diǎn)的差額,主要是進(jìn)城的農(nóng)民工,目前高達(dá)1.7億人。由于沒有獲得城鎮(zhèn)戶口,他們盡管在城市就業(yè)和居住,但是,就業(yè)仍然是不穩(wěn)定的,享受的基本公共服務(wù)也是不充分、不均等的。也正因?yàn)槿绱耍瑳]有城鎮(zhèn)戶籍的農(nóng)民工,通常在40歲以后就形成越來越明顯的返鄉(xiāng)意愿。

迄今為止,支撐傳統(tǒng)定義城鎮(zhèn)化的主要力量是大規(guī)模農(nóng)村人口向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。特別是在每年新增外出人口的數(shù)量大于返鄉(xiāng)人口數(shù)量的情況下,構(gòu)成了一定的農(nóng)民工年度增長率,從而加快了城鎮(zhèn)化速度。可見,農(nóng)民工轉(zhuǎn)移進(jìn)城的速度下降,便意味著城鎮(zhèn)化速度的下降。事實(shí)上,我們可以預(yù)期常住人口城鎮(zhèn)化的速度很可能會下降。造成這個城鎮(zhèn)化減速的原因,既包括絕對意義上的人口變化趨勢,也包括相對意義上的人口和勞動力分布結(jié)果。

首先,勞動力絕對數(shù)量即將進(jìn)入負(fù)增長。根據(jù)人口普查數(shù)據(jù)分析,15-59歲的勞動年齡人口,已經(jīng)于2010年達(dá)到峰值,此后進(jìn)入負(fù)增長。僅僅由于近年來勞動參與率(有就業(yè)意愿的人口占勞動年齡人口的比率)有所提高,使得經(jīng)濟(jì)活動人口(勞動年齡人口乘以勞動參與率)仍在緩慢增長,但是,預(yù)計(jì)在2017年中國的經(jīng)濟(jì)活動人口總量也將達(dá)到峰值,隨后絕對減少。根據(jù)預(yù)測,2017年中國15~59歲勞動年齡人口總量為9.18億,同年勞動參與率為87.2%,因此,屆時經(jīng)濟(jì)活動人口的高峰值為8億。

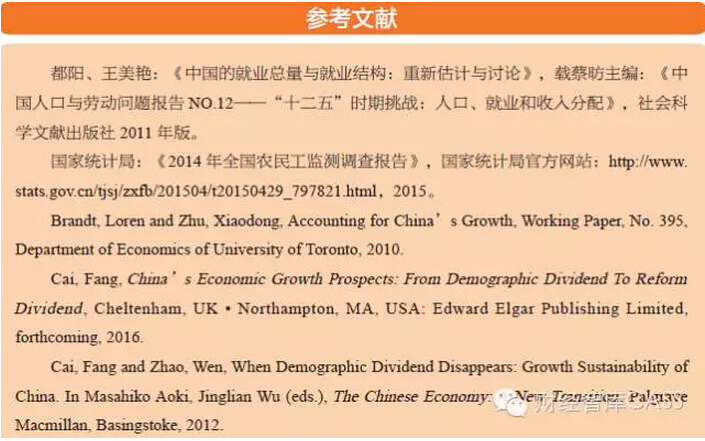

其次,農(nóng)村勞動力大規(guī)模向本地非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)部門轉(zhuǎn)移,顯著減輕了農(nóng)業(yè)勞動力剩余的程度。如果從官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,全國勞動力中在第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)的比重仍然高達(dá)29.5%,第二產(chǎn)業(yè)為29.9%,第三產(chǎn)業(yè)為40.6%。但是,這個統(tǒng)計(jì)數(shù)字與現(xiàn)實(shí)情況有著越來越大的差距。在一些學(xué)者研究的基礎(chǔ)上(參見都陽、王美艷,2010;Brandt and Zhu,2010),本文作者推算出,實(shí)際農(nóng)業(yè)勞動力比重已經(jīng)從1984年的64.0%下降到2014年的19.1%(參見表1)。而且,在農(nóng)業(yè)中就業(yè)的勞動力群體年齡整體偏大,大多已經(jīng)不具備向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的意愿和能力。實(shí)際上,構(gòu)成外出農(nóng)民工增量的主要人群是16~19歲從初中和高中畢業(yè)(以及在其間輟學(xué))的農(nóng)村青年。

二、潛在的城鎮(zhèn)化可逆性

農(nóng)業(yè)勞動力轉(zhuǎn)向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村人口進(jìn)入城鎮(zhèn)居住和就業(yè),是一個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的過程,對經(jīng)濟(jì)增長做出重要的貢獻(xiàn)。1971年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者庫茲涅茨指出,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的核心,是資源從生產(chǎn)率較低的部門向生產(chǎn)率更高的部門轉(zhuǎn)移,從而經(jīng)濟(jì)整體的資源配置效率得以提高。我們可以將此視作“庫茲涅茨式”產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)。如果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)遵循第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的順序,不僅為非農(nóng)產(chǎn)業(yè)提供勞動力,還使得整體資源配置效率得以不斷改善,表現(xiàn)為全要素生產(chǎn)率的提高。具體來說,勞動力轉(zhuǎn)移和城鎮(zhèn)化分別以勞動力供給、延緩資本報酬遞減、資源重新配置的形式,促進(jìn)了改革開放時期的高速經(jīng)濟(jì)增長(Cai and Zhao,2012)。

然而,如果勞動力轉(zhuǎn)移和城鎮(zhèn)化不再能夠延續(xù)以往的速度,這個過程對資源重新配置從而經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)就會減弱。事實(shí)上,中國經(jīng)濟(jì)潛在增長率的下降,很大程度上反映了這種變化。不僅如此,這個過程仍在繼續(xù)。其中,一部分因素是不可避免和不可改變的趨勢,如勞動年齡人口和經(jīng)濟(jì)活動人口的絕對減少。此外還有一部分因素要求推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域的改革,如消除阻礙勞動力轉(zhuǎn)移和農(nóng)民工在城鎮(zhèn)永久性安家落戶的制度性障礙。

從數(shù)據(jù)顯示的農(nóng)村人口年齡結(jié)構(gòu)看,無論是按照農(nóng)村常住人口的口徑,還是按照農(nóng)業(yè)戶籍人口的口徑,16-19歲農(nóng)村青年人數(shù)在2014年都達(dá)到峰值,此后則每年絕對減少。既然這個年齡段人口是外出農(nóng)民工從而對常住人口城鎮(zhèn)化做出貢獻(xiàn)的主要人口群體,其轉(zhuǎn)向負(fù)增長則會相應(yīng)表現(xiàn)為外出農(nóng)民工增長趨于停滯的現(xiàn)象。例如,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),在2005—2010年期間,外出農(nóng)民工每年增長4%,而2014年下降到僅為1.3%,2015年上半年更下降到只有0.1%。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局(2015)的監(jiān)測數(shù)據(jù),在2008—2014年期間,農(nóng)民工中低年齡段人口的比重顯著下降,高年齡段人口的比重則相應(yīng)上升。具體來說,40歲以上農(nóng)民工所占比重已經(jīng)從30.0%提高到43.5%,同期40歲以下農(nóng)民工比重下降,其中16-20歲農(nóng)民工所占比重從10.7%下降到3.5%。另據(jù)人口數(shù)據(jù),2014年在城鎮(zhèn)的常住農(nóng)民工中,(新進(jìn)入的)16~20歲的人口總數(shù)為1411萬,而(臨近退出的)40~45歲人口總數(shù)已經(jīng)高達(dá)2706萬。如果在轉(zhuǎn)移和進(jìn)城勞動力的新增量持續(xù)減少的同時,不能遏止年齡偏大的農(nóng)民工的返鄉(xiāng)動機(jī),則常住人口城鎮(zhèn)化的速度就會降下來。

既然城鎮(zhèn)化對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)來自庫茲涅茨過程,即勞動力從生產(chǎn)率低的部門和地區(qū),向生產(chǎn)率高的部門和地區(qū)轉(zhuǎn)移,從而通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)資源和生產(chǎn)要素的重新配置,使全要素生產(chǎn)率得到顯著提高,城鎮(zhèn)化的可逆性則意味著逆向的庫茲涅茨過程,將通過勞動力供給不足和全要素生產(chǎn)率提高速度減慢等表現(xiàn),進(jìn)一步降低中國經(jīng)濟(jì)的潛在增長率,妨礙經(jīng)濟(jì)中高速增長目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

三、通過改革推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化

造成潛在的逆向庫茲涅茨過程的主要原因是制度性的。由于進(jìn)城務(wù)工經(jīng)商和居住的農(nóng)民工沒有取得城鎮(zhèn)戶籍身份,不能均等地享受基本公共服務(wù),在勞動力市場中常常處于脆弱地位,因此,這個群體不僅要承受周期性失業(yè)的沖擊,還會在尚未達(dá)到退休年齡之前就退出城鎮(zhèn)勞動力市場,實(shí)際上加劇了勞動力短缺現(xiàn)象。因此,解決的辦法就是加快推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化,其含義是促進(jìn)農(nóng)民工的市民化過程。對此,習(xí)近平總書記做出了具體的描述,即“讓農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口在城鎮(zhèn)進(jìn)得來、住得下、融得進(jìn)、能就業(yè)、可創(chuàng)業(yè)”。這實(shí)際上提出兩個要求:其一是讓符合條件的農(nóng)民工及其家屬取得城鎮(zhèn)戶口;其二是使那些尚未取得城鎮(zhèn)戶口的農(nóng)民工享受到與城鎮(zhèn)居民相同的基本公共服務(wù)。

這涉及以戶籍制度改革為核心的一攬子改革。這個改革可以解決經(jīng)濟(jì)增長的兩個動力源泉。第一,在現(xiàn)行按照常住人口定義的城鎮(zhèn)化率不變的情況下,把已經(jīng)在城市的農(nóng)民工轉(zhuǎn)化為市民,無論就增加勞動力供給,還是獲得資源重新配置效率,以及擴(kuò)大消費(fèi)需求,都可以起到城鎮(zhèn)化過程應(yīng)該發(fā)揮的作用。正是因?yàn)槿绱耍袊伯a(chǎn)黨十八屆五中全會提出“戶籍人口城鎮(zhèn)化率加快提高”的要求,不僅深化了新型城鎮(zhèn)化的內(nèi)涵,同時也為戶籍制度改革設(shè)定了倒排的時間表和倒逼機(jī)制。第二,穩(wěn)定農(nóng)民工在城市居住和就業(yè)的預(yù)期,有利于這個勞動力群體分享發(fā)展成果,強(qiáng)化新居民家庭接受教育和培訓(xùn)的激勵,從而增進(jìn)人力資本積累,與此同時,使農(nóng)民工特別是新生代農(nóng)民工深度介入“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”過程,形成勞動力、人力資本和創(chuàng)意的集聚效應(yīng),有利于全要素生產(chǎn)率的提高,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長動力的轉(zhuǎn)換和創(chuàng)新發(fā)展。

既然戶籍人口城鎮(zhèn)化拉動經(jīng)濟(jì)的效果如此明顯,并且只有改革才能使城鎮(zhèn)化成為不可逆的過程,那么我們?nèi)绾瓮七M(jìn)戶籍制度改革呢?首先,要認(rèn)準(zhǔn)了戶籍制度改革是必須推進(jìn)的,現(xiàn)在的問題甚至不是按照某種理念是否應(yīng)該推進(jìn)改革的問題,而是應(yīng)對當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)增長減速的挑戰(zhàn),現(xiàn)實(shí)中提出了實(shí)質(zhì)性地推進(jìn)戶籍制度改革的迫切性,因此要下定政治決心,樹立政治勇氣。

其次,要運(yùn)用政治智慧來推進(jìn)這項(xiàng)改革。我們利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行的模擬顯示,戶籍制度改革通過增加勞動力供給和提高全要素生產(chǎn)率等,理論上可為中國經(jīng)濟(jì)潛在增長率增加1-2個百分點(diǎn)。這固然不能理解為可以不打折扣地獲得這個改革紅利,但是,這個分析結(jié)果表明戶籍制度改革的潛在收益是顯著的和巨大的,構(gòu)成經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的改革紅利。在黨的十八屆三中全會明確部署之后,戶籍制度改革迄今尚未得到實(shí)質(zhì)性推進(jìn)的主要原因是,能夠直接推動改革的地方政府,并不確定自己在切身支付了改革成本的同時,能否合理地得到改革的收益。

在可以使部分群體獲益而不傷害任何其他群體的“帕累托改進(jìn)”式改革機(jī)會越來越少的情況下,總體上改革收益大于改革成本,因而可以用部分改革收益補(bǔ)償潛在受損者的“卡爾多改進(jìn)”式改革,應(yīng)該成為推進(jìn)改革的策略。既然戶籍制度改革一方面具有潛在的巨大收益,另一方面就像其他領(lǐng)域改革一樣,是一個產(chǎn)生公共產(chǎn)品的過程,具有正外部性,因此,中央政府應(yīng)該在看到巨大改革紅利的情況下,合理地為推進(jìn)這項(xiàng)改革而埋單。

一句話來說,就是要在改革實(shí)施之前和推進(jìn)過程中,通過恰當(dāng)?shù)闹贫劝才藕蜋C(jī)制設(shè)計(jì),讓戶籍制度改革的成本,能夠在中央政府和地方政府之間,以及在社會、個人、企業(yè)之間進(jìn)行合理分擔(dān);與此同時,讓潛在的改革紅利能夠預(yù)先有確定的期望值,并最終能夠在各個群體之間合理地分享。只有這樣,才會實(shí)質(zhì)性地推進(jìn)戶籍制度改革,加快戶籍人口城鎮(zhèn)化進(jìn)程,繼續(xù)實(shí)現(xiàn)庫茲涅茨式的資源重新配置,保持中國經(jīng)濟(jì)長期的中高速增長。

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《財(cái)經(jīng)智庫》第1卷第1期,2016年1月號

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)