——2025年河南大旱的返鄉(xiāng)觀察

老家河南又經(jīng)歷了一場大旱。

猶記得2014年的夏天,烈日灼燒著大地,河里的水淺了、少了、有的干了,地里的莊稼蔫兒了、黃了,有的死了。家里的水井抽上來的水逐漸變渾、變少,最后只能重新打上一口更深的,地里的機井整日被人簇擁著、機器轟鳴著,最后也幾乎見底了。那個暑假和奶奶一起抗旱,玉米的葉子像小刀一樣劃到就是一道紅印,給正在讀高中的我進行了一場深刻的“勞動教育”。今年干旱又一次且更兇猛地在豫東肆虐——7月以來全市溫高雨少,氣象干旱發(fā)展迅速,機井水位平均下降3米,多縣區(qū)存在特旱等級。

圖 1 同一地點河流蓄水狀況對比

一、農(nóng)民保收與自救的成本壓力

自今年入夏以來,河南省大部分地區(qū)降水持續(xù)偏少,部分站點連續(xù)超過一個月沒有有效降雨。老家Z市地處豫東平原,作為河南乃至全國重要的糧食生產(chǎn)大市,農(nóng)業(yè)在當?shù)亟?jīng)濟結構中占據(jù)核心地位,農(nóng)民生計與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)深度綁定。據(jù)2024年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全市全年糧食播種面積達2067萬畝,其中夏糧播種面積1100萬畝——龐大的種植規(guī)模不僅凸顯了其在國家糧食安全體系中的分量,更意味著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)是當?shù)剞r(nóng)民最主要的收入來源之一。在這樣的背景下,持續(xù)干旱對Z市的沖擊尤為直接:糧食生產(chǎn)的根基面臨威脅,農(nóng)民的經(jīng)濟來源也隨之岌岌可危。

1.抗旱的直接成本:每一分錢都連著生計

水利設施的薄弱在這場大旱中暴露得淋漓盡致。盡管近年來Z市在水利建設上有所投入,但部分區(qū)域的設施仍難逃年久失修、老化損壞的困境。更嚴峻的是,持續(xù)干旱導致地下水位大幅下降,許多原有機井出水量銳減甚至徹底干涸,迫使農(nóng)民不得不向更深的地下尋找水源。這不僅抬高了抗旱成本,更直接加劇了農(nóng)田灌溉的難度。

大舅XT家在M鎮(zhèn),他的8畝耕地在村外約400米處,因不在高標準農(nóng)田項目區(qū)內(nèi),只能沿用傳統(tǒng)灌溉方式:從家中扯出400多米長的電線連接到井邊,再從井邊鋪展水管至田間。這種方式,與我多年前參與抗旱時如出一轍,效率低下且成本高昂。大舅給我算了筆細賬:400多米電線近600元,抽水泵至少650元,噴灌帶合計400元;由于附近機井不堪使用,他還與鄰地農(nóng)戶合資打了一口40米深的新機井,每米造價120元,單口井成本就達4800元。“家里的電費每度是5毛6,用噴灌帶一畝地得3個小時,每小時電費十幾塊錢。8畝地澆一遍電費要二百來塊,看著不貴,但如果新置辦這套設備,把我這一季糧食全賣了都不夠。”大舅的無奈里藏著現(xiàn)實的沉重——一斤玉米僅1.1元左右,若按今年的投入算,8畝地的抗旱加種肥的本錢幾乎與收成持平。

隔壁Z鎮(zhèn)的大姑XYY家則呈現(xiàn)了另一種困境。她種植的3畝白芷,雖與鄰里聯(lián)合打井攤薄了成本(合每畝打井費100元),還安裝了可移動式噴灌系統(tǒng)(三畝地花費670元),省力方便,能夠在夜間灌溉以減少蒸發(fā),電費補貼后每畝約15元。但加上配套水泵1000元,總投入仍讓她倍感壓力。“不澆水藥材就死了,去年一畝能賺1600元,可太耗人力了,今年這情形,減產(chǎn)不少,還不知道能賣個什么價。”而為了照料這3畝白芷,她北邊2畝玉米地根本無暇顧及,如今植株已近干枯,“一把火都能點著”。

無論是大舅的傳統(tǒng)灌溉,還是大姑的半機械化嘗試,都指向同一個現(xiàn)實:干旱對農(nóng)民而言,從來不止是自然現(xiàn)象的考驗,更是對生計的直接碾壓。2024年全國農(nóng)村居民人均可支配收入為23119元,而Z市僅17551元,低收入讓農(nóng)民在抗旱設備購置、灌溉成本承擔上本就力不從心。更棘手的是,此次大旱持續(xù)時間長,多數(shù)農(nóng)田需澆灌三遍以上,即便較過去的柴油機灌溉已大幅節(jié)電,且有電費補貼,每畝地近50元的電費投入對本就拮據(jù)的農(nóng)戶來說,這樣的成本無疑是雪上加霜。

2.抗旱的間接成本:人力透支與安全隱憂

Z市老齡化程度突出,60歲及以上常住人口占比近23%,65歲及以上占比達17%;同時,農(nóng)村勞動力轉移就業(yè)規(guī)模達316萬人——雙重因素疊加下,抗旱一線幾乎成了老年人的“主戰(zhàn)場”。

63歲的大舅,在村里已算“年輕勞動力”。今年三月,他因骨折住院許久,被鑒定為九級傷殘,本應避免重體力勞動。但兒子在廣東打工,若返鄉(xiāng)幫忙,往返路費高昂,反而得不償失。大舅既不忍看糧食絕收,又無力獨自應對,只能央求鄰居幫忙架設抽水泵。一口機井最多同時容納兩臺設備,為趕農(nóng)時,也怕電線、水泵等設備失竊,他只能連夜守在田間。更棘手的是,噴灌帶覆蓋面積有限,每三小時就得換一次位置,連日高強度勞作讓本就傷殘的身體舊傷添新痛。

同村60歲的DC,與大舅一樣過著“帶孫種地”的生活,卻沒那么幸運。早年她和丈夫在浙江打工,為減輕家庭負擔,如今獨自照顧三個在讀小學的孫子,還耕種著承包的15畝土地。眼看旱情加劇,不及時澆水必然大幅減產(chǎn),DC等不及丈夫返鄉(xiāng),便獨自扛起抗旱重擔。因人力不足,她澆完一畝地要3-4小時,且租種的地塊分散在四處,僅澆一遍就耗了近一周。可剛澆完最后一塊地,最先澆灌的玉米已因缺水再度卷葉。7、8月本就是酷暑時節(jié),而河南今年平均氣溫較常年同期偏高3.2攝氏度,創(chuàng)1961年以來同期最高。就在第二輪澆灌時,DC倒在了滾燙的田埂上,等被發(fā)現(xiàn)時已無力回天。

自我記事起,灌溉抗旱就是種地的頭等大事,因為澆地中暑的、曬傷的甚至去世的人也常有耳聞。兩位老人的遭遇,也正是Z市代表的農(nóng)村抗旱困境的縮影。老齡化勞動力在極端氣候與生計壓力下的艱難支撐,背后是千萬個家庭“青壯年外流、老年人守土”的現(xiàn)實圖景。

二、政策響應與實施中的深層梗阻

為應對持續(xù)旱情,河南省層面率先部署資金支持:省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、財政廳聯(lián)合下達2000萬元抗旱資金與1億元“一噴多促”專項資金,重點投向受旱嚴重地區(qū),保障秋糧生產(chǎn)。市級層面同步響應,Z市明確要求每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)配備不少于10萬元應急資金,專項用于購置噴灌機、潛水泵、輸水軟管等抗旱急需設備。而我所在的T縣,則將政策聚焦于“以電折水”水價減免與應急打井兩項核心舉措,力求精準緩解農(nóng)戶灌溉壓力。然而,這些政策在落地過程中,逐漸顯露出覆蓋范圍有限與公平性不足的問題,使得部分農(nóng)戶難以真正享受到政策紅利。

1.高標準農(nóng)田的“特權”幻象與區(qū)域不均

我所在的Z鎮(zhèn)轄53個行政村,僅有9個為高標準農(nóng)田項目區(qū)能享受電價減免,其余區(qū)域的農(nóng)民只能像大舅一樣,不僅機井旁未安裝電箱,需從家中私拉電線至井邊,還要承擔全額電費。這種差異化補貼不僅加劇了項目區(qū)農(nóng)戶和非項目區(qū)抗旱成本的不平等,更在無形中削弱了政府政策的公信力。

但高標準農(nóng)田項目區(qū)的“特權”,似乎也并非如想象中那般實在。

大姑的鄰居XF家恰在項目區(qū)內(nèi),他坦言:“去年地頭裝了電箱,還新打了井,取電確實方便多了,在鎮(zhèn)上農(nóng)田灌溉處免費辦卡,充值后直接扣電費,比從家扯線省事。”可便利背后仍有隱憂:“今年從清明開始就沒下多少雨,我家9畝地,小麥澆了2遍,玉米澆了3遍,刷卡電費貴些,9毛錢一度,單玉米抗旱就花了500塊。”

至于補貼政策,大姑表示從未聽說。XF則含糊道:“好像聽哪個年輕人提過一句,說啥群里發(fā)了通知,8月1號到10號這幾天澆地每度電降到了4毛多,但我沒有智能手機,搞不懂這些。而且那時候村里多數(shù)人都快澆完第三遍了,該打的井也早打完了,這補貼我是沒享受到。”

大舅的經(jīng)歷更直觀地反映了政策落地的斷層。在他看來,高標準農(nóng)田最明顯的標志就是“電箱”,自家地里沒有,自然領不到電費補貼。而對于“打井補助”,他坦言:“聽說過有這政策,說是8月1日后打的井每口補一千或兩千元,但村微信群里沒見過通知,也沒聽說誰領到了。況且旱情緊急時,莊稼一起受旱,澆地都扎堆,井根本不夠用,真需要打井的,哪能等到8月以后!”

可以看出,不僅是項目區(qū)與非項目區(qū)的政策鴻溝,更有補貼政策在信息傳遞、時效匹配上的多重脫節(jié),而即便在“享有特權”的項目區(qū),政策紅利也未必能真正落到了農(nóng)戶身上。

2.補貼申領的多重壁壘

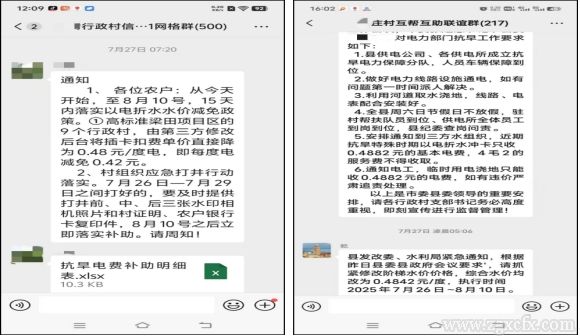

我則在本村微信群收到通知,要求15日內(nèi)落實以電折水水價減免政策:“1.高標準農(nóng)田項目區(qū)行政村,由第三方修改后臺將插卡扣費單價直接降為0.48元/度電,即每度電減免0.42元;2.7月26日—7月29日之間打好的機井,要及時提供打井前、中、后三張水印相機照片和村證明、農(nóng)戶銀行卡復印件,8月10號之后村組織落實補助。”但同時也有個特殊的規(guī)定:200元電費補助已統(tǒng)一劃撥至鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府為農(nóng)戶辦理的專用電卡中,而使用該電卡是享受0.48元/度優(yōu)惠電價的前提。農(nóng)戶需先向村支書領取電卡,并預先充值200元——這實際上是以預交款的形式鎖定低價電額度。若在規(guī)定時段內(nèi),這200元的用電額度未使用完畢,剩余金額可向村支書申請退還。

圖 2 兩高標準農(nóng)田項目區(qū)行政村微信群截圖

從時間限制來看,當前補貼政策的時效性設計與旱情的持續(xù)性存在明顯脫節(jié),既增加了農(nóng)民領取補貼的實際難度,也制約了政策效果的發(fā)揮。

一方面,折價電費的使用被限定在短短半個月內(nèi),且由于8月6日本縣開始下雨,有效政策時間僅為10天,這不僅抬高了補貼領取的門檻——農(nóng)民需在規(guī)定時段內(nèi)集中完成充值、灌溉等流程,否則無法享受優(yōu)惠;更直接催生了“扎堆抗旱”的現(xiàn)象——為趕在期限內(nèi)用上補貼電價,大量農(nóng)戶集中涌向有限的機井,導致設備使用沖突頻發(fā),反而降低了灌溉效率。而事實上,此次干旱已持續(xù)月余,且旱情仍在發(fā)展,僅半個月的電費補貼,對于緩解農(nóng)民長期抗旱的成本壓力而言,無疑是杯水車薪。

圖 3 Z市T縣7、8月份天氣預報網(wǎng)頁截圖

另一方面,打井補助更是設置了4天的時限要求,但現(xiàn)實條件根本難以滿足。一口井的施工至少需要1天,而本地打井隊伍數(shù)量有限,在4天內(nèi)根本無法完成大規(guī)模的打井需求,許多農(nóng)戶即便想申請補貼,也因找不到施工隊而錯失機會。更關鍵的是,有的村莊沒有發(fā)布此項通知,而通知的申請補助也需提交打井前、中、后三張水印照片、村證明、銀行卡復印件等多項材料,這對不熟悉智能手機操作、文化程度較低的老年農(nóng)民來說,存在顯著的操作障礙;加之補貼發(fā)放完全依賴村委審核,缺乏更透明的監(jiān)督機制,極易因信息不對稱出現(xiàn)漏報、誤報等問題,進一步削弱了政策的公平性與有效性。

三、實現(xiàn)公平與長效的鄉(xiāng)村治理

河南地處季風氣候區(qū),降水特征鮮明:一方面集中性強,雨季降水高度集中;另一方面變率大,豐枯年份差異顯著。更突出的矛盾在于水資源分布與生產(chǎn)布局的失衡,豫東、豫北平原作為全省乃至全國的糧食主產(chǎn)區(qū),人口密集、耕地廣袤,水資源卻嚴重匱乏,僅占全省水資源總量的31%,人均、畝均水資源量更是僅相當于全國平均水平的15%左右。這種先天的資源稟賦,讓“抗旱保收”成為刻在河南農(nóng)民骨子里的生存命題。而要徹底破解抗旱困局,既要以公平為尺,讓政策紅利覆蓋每一塊受旱的土地;更要以長效為基,構建能抵御反復干旱的制度與設施體系。唯有如此,才能讓農(nóng)民在與旱情的持久戰(zhàn)中,不再僅憑韌性硬扛,而是有更堅實的支撐可依。

1.實現(xiàn)“精準”與“普惠”平衡

當前抗旱補貼政策在實踐中暴露的覆蓋失衡、門檻過高等問題,本質上是政策設計中“精準性”與“普惠性”未能有效協(xié)同的深層矛盾。要讓補貼真正成為農(nóng)民抗旱的“及時雨”,需從制度層面打破壁壘、優(yōu)化流程,構建更具公平性與適配性的政策體系。

應打破項目區(qū)資源壟斷,建立動態(tài)分配機制。高標準農(nóng)田項目區(qū)與非項目區(qū)的補貼分割,已成為加劇抗旱成本不平等的癥結。以Z鎮(zhèn)為例,不僅不同行政村之間存在補貼差異,即便同一村莊的不同地塊,也因是否有“電箱”而被劃分為“三六九等”(筆者家村西的地塊有,而村東的地塊沒有)。但是,Z市全域均為土壤肥沃的平原,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件均質化程度高,在此背景下,以“高標準農(nóng)田”作為補貼身份認定的依據(jù),顯然缺乏合理性與說服力。對此,一方面,要建立以旱情等級和農(nóng)戶經(jīng)濟狀況為核心的動態(tài)評估體系,按受旱程度、家庭收入水平等指標精準分配資源,確保補貼向特旱區(qū)域、低保戶、殘疾農(nóng)戶等最需要的群體傾斜;另一方面,推行基礎補貼和階梯追加模式,以每畝地為基準發(fā)放普惠性補貼,再根據(jù)地塊灌溉難度、作物類型進行差異化追加,既保障所有農(nóng)戶的基本抗旱需求,又體現(xiàn)政策對特殊情況的精準回應。

需突破時效限制,實現(xiàn)補貼周期與旱情同步。現(xiàn)行補貼“半個月時限”的剛性設定,與持續(xù)月余的旱情形成顯著脫節(jié),導致“政策跑不過旱情”,不少補貼淪為“過期福利”。例如兩鎮(zhèn)的電費減免政策僅覆蓋7月底至8月初,而多數(shù)農(nóng)戶在此前已進行多遍灌溉,政策紅利未能惠及實際抗旱階段。可建立旱情響應聯(lián)動機制,由氣象部門每周發(fā)布旱情等級報告,財政部門據(jù)此自動調整補貼周期,例如輕度干旱延長1個月,中度干旱延長2個月,特旱區(qū)域直至旱情解除,徹底摒棄人為設定的固定時限。同時推行“先灌溉后補貼”追溯制,允許旱情初期未享受到補貼的農(nóng)戶,憑電費單據(jù)、灌溉記錄向鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)部門申請補發(fā),確保“只要抗旱、就有補助”,避免因政策滯后性造成的遺漏。

要簡化申請流程,打通政策落地的“最后一公里”。在老年人口占比近23%的Z市農(nóng)村,微信群通知、三張水印照片、銀行卡復印件等要求,已成為許多農(nóng)戶享受補貼的“隱形門檻”。部分老人因不會使用智能手機、看不懂申請表格,即便符合條件也難以實際受益。需推行“人性化簡化”改革,一方面,全面推行“村委會代辦制”,由村干部上門收集農(nóng)戶信息,代為拍攝打井照片、填寫申請表,農(nóng)戶僅需簽字確認,將申請環(huán)節(jié)簡化;另一方面,對無智能手機的老人,由村兩委成員現(xiàn)場核查灌溉面積、打井情況,出具加蓋公章的紙質核實單,替代電子材料,真正實現(xiàn)“不識字也能領補貼”,讓政策紅利穿透數(shù)字鴻溝,直達最需要的群體。

2.長效支持筑牢抗風險根基

短期補貼雖能解燃眉之急,卻難以打破Z市農(nóng)村“年年抗旱、年年被動”的困局。要從根本上提升抗旱能力,需構建設施升級、組織協(xié)同、保險兜底的長效體系,形成系統(tǒng)性抗風險能力。

補齊非項目區(qū)設施短板,縮小地塊水利差距。非項目區(qū)“私拉電線澆地”的原始模式,暴露出農(nóng)村水利設施的結構性失衡。據(jù)Z市人民政府網(wǎng)站消息,2023年Z市已建成的高標準農(nóng)田面積占永久基本農(nóng)田面積的89%,預計2025年可實現(xiàn)全覆蓋。但據(jù)筆者觀察,我村周邊地塊仍有部分沒有安裝“電箱”,或者安裝了無法使用,不滿足《高標準農(nóng)田建設通則(GB/T 30600-2014)》指出的“灌溉與排水工程應配套完整,符合灌溉與排水系統(tǒng)水位、水量、流量、水質處理、運行、管理等要求,滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要”的要求,真正實現(xiàn)農(nóng)田的高效節(jié)水灌溉,任重道遠。可以由市級財政統(tǒng)籌資金,為所有基本農(nóng)田統(tǒng)一配備機井電箱、輸水管道,按“每30畝地1眼機井”的標準補打新機井,并落實責任制,防止“年年打井年年壞”的情況出現(xiàn),徹底解決“無井可用”“有電難接”問題;對移動式噴灌帶、小型抽水泵等低成本節(jié)水設備,由政府按比例補貼,可由村集體統(tǒng)一采購后以“押金租賃”形式供農(nóng)戶使用,降低個體購置成本。

培育協(xié)作組織,破解“散戶抗旱”低效困局。316萬農(nóng)村勞動力外流導致的大量農(nóng)村老人被迫“單兵作戰(zhàn)”,不僅增大了安全隱患,而且讓抗旱效率大打折扣。可借鑒“抗旱互助合作”形式,以村為單位組建抗旱服務隊,整合村內(nèi)閑置的水泵、水管等設備,由村集體統(tǒng)一調度,按“先重旱后輕旱”的原則安排灌溉,避免“扎堆搶井”。也可鼓勵組建“抗旱合作社”,推行“土地托管抗旱”模式,鼓勵外出務工農(nóng)戶將土地托管給合作社,由合作社統(tǒng)一灌溉,既可以降低單戶的灌溉成本,也可以解決“老人無力抗旱”的難題。

完善農(nóng)業(yè)保險體系,為農(nóng)民系上“安全帶”。T縣2023年農(nóng)村居民人均可支配收入僅16690元,這樣的收入水平意味著,一場嚴重干旱就可能吞噬農(nóng)戶全年的辛苦所得,建立有效的風險兜底機制已迫在眉睫。以Z鎮(zhèn)為例,當?shù)仉m已推行13元/畝的玉米保險,但由于宣傳不到位、流程不清晰,真正了解政策、參與投保的農(nóng)戶寥寥無幾,保險的風險分散作用幾乎未得到發(fā)揮。對此,一方面,應加大對各類農(nóng)業(yè)保險的宣傳力度與財政補貼比例,可針對性推出“抗旱保收險”,明確因旱導致減產(chǎn)時的賠付標準,降低農(nóng)戶參保成本;另一方面,引入“氣象指數(shù)觸發(fā)機制”,以氣象部門發(fā)布的“連續(xù)無有效降雨天數(shù)”作為自動理賠條件,無需農(nóng)戶主動申報,賠款直接打入其社保卡,真正實現(xiàn)“旱情到、賠款到”,讓保險成為農(nóng)民抗旱的“隱形盾牌”。

這次大旱,兒時的玩伴也回了老家抗旱澆地。他的母親在他讀小學的時候抗旱澆地時因水井漏電,倒在了那片浸透汗水的土地上。而今的他從城市返鄉(xiāng),在母親的墳前學著她的樣子拿起了水管,躬身照料著干裂的農(nóng)田,繼續(xù)做一個勤勞樸實的農(nóng)民。

四、結語

旱災如同一面社會顯微鏡,既折射出傳統(tǒng)農(nóng)耕文明頑強的韌性,也暴露出當前治理體系中的諸多短板。在抽水機的轟鳴聲中,更應深入思考如何建立既有效率又公平的資源分配機制,如何在推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程中,真正保障每一位農(nóng)戶的生計尊嚴與抗風險能力。這不僅是技術或財政問題,更是治理哲學與制度設計的深刻轉型。

(作者系湖南師范大學中國鄉(xiāng)村振興研究院博士生,本文首發(fā)《中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)》第3期)

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)