—— 一個(gè)分析框架的構(gòu)建

摘要:基于地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分視角,本文對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度的變遷與改革進(jìn)行了文獻(xiàn)述評(píng)。已有研究在農(nóng)地產(chǎn)權(quán)內(nèi)涵、地權(quán)變動(dòng)與農(nóng)地市場(chǎng)發(fā)展間的關(guān)系、地權(quán)變動(dòng)影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)績(jī)效的機(jī)理和農(nóng)地“三權(quán)分置”改革等方面,缺乏對(duì)地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分特征深入且邏輯一致的探討。為此,本文提出,可以通過構(gòu)建“內(nèi)容提煉-機(jī)理探究-改革啟示”的分析框架,以拓展后續(xù)的研究方向:首先,可以從權(quán)利的行為特征差異角度來界定地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分,并借此劃分細(xì)分農(nóng)地欣用權(quán)、農(nóng)地收益權(quán)和農(nóng)地處分權(quán)三項(xiàng)權(quán)利的實(shí)踐發(fā)展階段。然后,可以先通過和值耗散、市場(chǎng)演變與結(jié)構(gòu)細(xì)分的理論邏輯,來探究地權(quán)變遷呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)細(xì)分特征的原因;再通過分析該特征所帶來的農(nóng)戶排斥國(guó)家和集體等其他主體干預(yù)的程度的變化,以及這一變化通過影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素的經(jīng)濟(jì)效率進(jìn)而影響農(nóng)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在路徑,探究地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)績(jī)效變化的內(nèi)在機(jī)制。最后,在分析農(nóng)地“三權(quán)分置”政策內(nèi)容與地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分關(guān)系的基礎(chǔ)上,回答在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展背景下如何有效實(shí)現(xiàn)農(nóng)地“三權(quán)分置”的問題。

關(guān)鍵詞:農(nóng)地產(chǎn)權(quán);結(jié)構(gòu)細(xì)分;分析框架;三權(quán)分置

一、問題的提出

農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變遷的核心議題是將農(nóng)地的諸項(xiàng)權(quán)利在農(nóng)戶與非農(nóng)戶等不同主體之間進(jìn)行配置與優(yōu)化(周其仁,2004)。改革開放以來,農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變遷在以農(nóng)戶為核心主體的配置過程中先表現(xiàn)為家庭承包責(zé)任制下農(nóng)地所有權(quán)與使用權(quán)的“兩權(quán)分離”,然后才是涉及流轉(zhuǎn)等農(nóng)地處分權(quán)利的“三權(quán)分離”(黃季焜等,2012),其中,農(nóng)地處分方面的抵押權(quán)改革,更是在黨的十八屆三中全會(huì)之后才在頂層設(shè)計(jì)層面得到關(guān)注(高圣平,2014)。也就是說,國(guó)家對(duì)農(nóng)戶所擁有的地權(quán)的法律界定與實(shí)踐探索過程,在逐步改變?cè)瓉斫┗液弦坏牡貦?quán)結(jié)構(gòu),并由此表現(xiàn)出了地權(quán)變動(dòng)的結(jié)構(gòu)細(xì)分特征(張曙光、程煉,2012;羅必良,2013)。

因?yàn)檗r(nóng)地承包權(quán)以及農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)的變動(dòng)都屬于地權(quán)結(jié)構(gòu)配置變動(dòng)的范疇,因此,對(duì)于近來以改善地權(quán)結(jié)構(gòu)配置為核心的“三權(quán)分置”改革(陳錫文,2014),對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變遷中產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分特征進(jìn)行深入剖析,將有助于理解與把握這一改革的政策內(nèi)容,并有助于進(jìn)一步探討其在實(shí)踐中如何有效實(shí)現(xiàn)的命題。鑒于此,本文嘗試將地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分作為貫穿全文的分析視角,評(píng)述農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變遷與改革方面的現(xiàn)有研究,然后構(gòu)建一個(gè)簡(jiǎn)要的分析框架,以期形成從地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分角度研究農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變遷與當(dāng)前農(nóng)地“三權(quán)分置”改革的新思路。

二、 農(nóng)地產(chǎn)權(quán)內(nèi)涵:如何界定地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分?

國(guó)內(nèi)對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)內(nèi)涵及其歷史變動(dòng)的分析,是隨著實(shí)踐中有關(guān)問題的出現(xiàn)而發(fā)生轉(zhuǎn)變的。20世紀(jì)80年代中期以前,農(nóng)地產(chǎn)權(quán)在研究中往往被當(dāng)作一個(gè)單一變量(例如Lin,1992)。但是,在20世紀(jì)80年代中期糧食產(chǎn)量出現(xiàn)徘徊以后,這種把農(nóng)地產(chǎn)權(quán)作為整體并假定配置不再變動(dòng)的預(yù)設(shè),已經(jīng)不完全符合農(nóng)地產(chǎn)權(quán)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)在實(shí)踐探索中繼續(xù)發(fā)生配置變動(dòng)的現(xiàn)實(shí)情況。所以,這一領(lǐng)域的大部分學(xué)者開始試圖通過深入分析農(nóng)地產(chǎn)權(quán)內(nèi)部的權(quán)利束結(jié)構(gòu)來適應(yīng)客觀實(shí)踐和理論發(fā)展的需要。Ma(2013)指出,家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制起初的成功在于構(gòu)建了以農(nóng)地所有權(quán)和使用權(quán)兩權(quán)分離為特征的新型產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu),而后續(xù)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變遷與改革的關(guān)鍵在于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的有效拓展,尤其是處分權(quán)等重要權(quán)利的分化(張紅宇,2014)。可見,在農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變遷與改革的分析中,對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)內(nèi)涵的理解需要從結(jié)構(gòu)的視角展開。

進(jìn)一步而言,產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為,一個(gè)完整的地權(quán)結(jié)構(gòu)只需要包括農(nóng)地使用權(quán)、農(nóng)地收益權(quán)和農(nóng)地處分權(quán)三項(xiàng)(張五常,2014)。這是因?yàn)橹黧w要獲得產(chǎn)權(quán)的價(jià)值,最終還是需要依靠自己使用資源,或者將使用權(quán)處分給他人,抑或與他人共同使用才能實(shí)現(xiàn)。也就是說,使用、收益和處分基本上已經(jīng)可以統(tǒng)一并涵蓋利用資源的所有行為(Alchian and Demsetz,1973)。并且,無論是從農(nóng)地制度改革不能觸碰土地公有制的一貫底線(張紅宇,2014)來看,還是就立法的不同技術(shù)選擇(參見李忠夏,2015)而言,農(nóng)村土地集體所有制在近期都不可能有根本改變。因此,農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)與改革實(shí)踐不會(huì)從根本上觸及農(nóng)地所有權(quán)問題。更為重要的是,著重關(guān)注農(nóng)地使用權(quán)、農(nóng)地收益權(quán)與農(nóng)地處分權(quán)的視角,也符合改革開放以來中國(guó)堅(jiān)持農(nóng)村集體土地所有權(quán)不變,而只在農(nóng)地使用權(quán)、收益權(quán)和處分權(quán)方面相繼進(jìn)行改革的實(shí)踐(張曙光、程煉,2012)。

正是循著這樣的結(jié)構(gòu)觀,部分研究通過對(duì)中國(guó)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變遷進(jìn)行階段性描述和總結(jié),提出了涵蓋從“兩權(quán)分離”到“三權(quán)分離”等在內(nèi)的地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分概念(例如張曙光、程煉,2012;羅必良,2013)。但是,現(xiàn)有文獻(xiàn)并沒有將其作為一個(gè)獨(dú)立視角,缺乏對(duì)“地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分”的概念界定以及對(duì)地權(quán)變動(dòng)特征的內(nèi)容提煉。例如,如何界定地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分,才能在地權(quán)變動(dòng)特征的內(nèi)容提煉中充分涵蓋農(nóng)地使用權(quán)、收益權(quán)和處分權(quán)這三項(xiàng)權(quán)利的變動(dòng)?對(duì)“地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分”的概念界定與對(duì)地權(quán)變動(dòng)特征的內(nèi)容提煉,又如何能涵蓋當(dāng)前農(nóng)地“三權(quán)分置”改革下的地權(quán)變動(dòng)表現(xiàn),甚至為之提供理論解讀?

三、影響農(nóng)業(yè)發(fā)展的農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)變遷:地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的績(jī)效機(jī)理

既有研究不乏對(duì)“農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)如何影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)績(jī)效”內(nèi)在邏輯的探討,根據(jù)對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的具體理解,可以將現(xiàn)有相關(guān)研究大致分為以下三類:

第一類研究是將農(nóng)地產(chǎn)權(quán)當(dāng)成單一的整體,進(jìn)而分析其對(duì)農(nóng)業(yè)績(jī)效的影響。此類研究在理論研究和實(shí)證分析中的表現(xiàn)是僅納入農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度的單一變量(例如Lin,1992),或直接采用反歷史事實(shí)的假設(shè)從側(cè)面論述農(nóng)地產(chǎn)權(quán)對(duì)農(nóng)業(yè)績(jī)效的影響(例如黃少安等,2005)。但是,農(nóng)業(yè)發(fā)展本身對(duì)細(xì)分農(nóng)地產(chǎn)權(quán)內(nèi)部結(jié)構(gòu)提出了實(shí)踐需要與理論分析需求(張曙光、程煉,2012),這使得上述整體觀存在無法打開農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)內(nèi)核或剝離農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度的作用的缺陷。以采用反歷史事實(shí)的假設(shè)方法為例,這類方法只是在假定每年要素投入的實(shí)際數(shù)值不變的情況下分析假設(shè)的制度狀態(tài)下的農(nóng)業(yè)產(chǎn)出問題,實(shí)際上僅考察了制度對(duì)生產(chǎn)要素使用效率的影響,而未考慮這種假設(shè)的制度狀態(tài)能否改變要素投入量的問題,故只能大致顯示農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度的優(yōu)劣,而難以準(zhǔn)確度量其實(shí)際績(jī)效。因此,基于整體觀的這類研究不僅存在滯后于理論發(fā)展的嫌疑,也難以提出能滿足實(shí)踐需要的政策建議。

第二類研究則對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)進(jìn)行了剩余控制權(quán)和剩余索取權(quán)的結(jié)構(gòu)劃分(例如何一鳴,2010)。這類研究看似借用了組織經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)可操作范式,但是,如果直接以此來定義現(xiàn)實(shí)情境中的農(nóng)地產(chǎn)權(quán),卻仍然存在諸多障礙:首先,剩余控制權(quán)本身存在定義模糊問題,該概念有時(shí)以“剩余權(quán)利”的形式出現(xiàn),有時(shí)又以“全部權(quán)利”的形式出現(xiàn)(楊瑞龍、聶輝華,2006)。最為關(guān)鍵的是,這一契約結(jié)構(gòu)的有效借用,只有在主體可自由談判的條件下才有意義(Williamson,2000)。而新中國(guó)成立以來通過社會(huì)政治運(yùn)動(dòng)形式實(shí)現(xiàn)的農(nóng)村土地集體所有制,嚴(yán)重缺失農(nóng)戶與政府之間自由締約的環(huán)節(jié),在某種程度上可以說,與農(nóng)地有關(guān)的權(quán)利幾乎都是剩余的(周其仁,2004)。因此,這類研究面臨如何“契約化”農(nóng)民與政府、集體之間權(quán)、責(zé)、利的問題。這可能也是國(guó)內(nèi)學(xué)者大多從農(nóng)地權(quán)能的具體內(nèi)容出發(fā)研究中國(guó)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)問題的原因之一。既然如此,在研究中又如何能基于市場(chǎng)契約這種“剩余”式權(quán)利結(jié)構(gòu)來探究農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)績(jī)效的內(nèi)在路徑問題?因此,需要一種能對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行更具一般性劃分的范式,而第三類研究就提供了這樣一種分析范式。

第三類研究從產(chǎn)權(quán)的可分割性出發(fā),將農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)劃分為使用權(quán)、收益權(quán)和處分權(quán)(例如Yao,2000),并由此揭示農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)農(nóng)業(yè)績(jī)效的內(nèi)在效應(yīng)機(jī)制,例如交易收益效應(yīng)(Besley,1995)、社會(huì)保障效應(yīng)(Dong,1996)、地權(quán)穩(wěn)定效應(yīng)(Yao,2000)、投資效應(yīng)(Beekman and Bulte,2012)、資源稟賦效應(yīng)(羅必良,2013)等。不過,由于缺乏對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)不同權(quán)利束影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)績(jī)效內(nèi)在路徑的一致性討論,已有研究對(duì)于地權(quán)影響農(nóng)業(yè)發(fā)展機(jī)理的上述類型化總結(jié),忽視了對(duì)上述三項(xiàng)權(quán)利影響效果的比較。例如,朱滿德、程國(guó)強(qiáng)(2011)便指出,農(nóng)地補(bǔ)貼的收益權(quán)政策效果與農(nóng)地流轉(zhuǎn)的處分權(quán)政策效果之間存在內(nèi)在沖突。

由此可見,對(duì)于結(jié)構(gòu)細(xì)分后的農(nóng)地產(chǎn)權(quán)如何影響農(nóng)業(yè)發(fā)展的問題,現(xiàn)有文獻(xiàn)并沒有開展專門研究并明確給予回答,且至少存在以下兩方面的不足:其一,缺乏對(duì)地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分程度的精確度量;其二,缺乏對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)不同權(quán)利束影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)績(jī)效內(nèi)在路徑的一致性分析。盡管已有研究提出了可能存在的內(nèi)在路徑,但是,在分析內(nèi)在路徑及綜合比較權(quán)能結(jié)構(gòu)方面缺乏一致的理論邏輯框架。

四、農(nóng)地產(chǎn)權(quán)配置變動(dòng)與農(nóng)地市場(chǎng)發(fā)展間的關(guān)系:市場(chǎng)演化與結(jié)構(gòu)細(xì)分

盡管已有研究沒有在農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變遷機(jī)制上就政府與市場(chǎng)的作用邊界達(dá)成共識(shí)(姚洋,2008;張紅宇,2002),但是,進(jìn)一步發(fā)揮市場(chǎng)在農(nóng)地產(chǎn)權(quán)交易中的作用,無疑成為深化中國(guó)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度后續(xù)變革乃至影響農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)(張紅宇,2014)。尤其是黨的十八屆三中全會(huì)以來,中國(guó)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變革進(jìn)入新一輪的深化期,更是將農(nóng)地“三權(quán)分置”正式確定為農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度改革的基本方向,其目的之一在于希望促進(jìn)農(nóng)地租賃市場(chǎng)和金融市場(chǎng)發(fā)展。為此,把握農(nóng)地產(chǎn)權(quán)配置變動(dòng)與農(nóng)地市場(chǎng)發(fā)展間的關(guān)系,無疑將對(duì)目前的農(nóng)地制度改革提供重要參考。

然而,雖然產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)產(chǎn)權(quán)與市場(chǎng)兩者間的內(nèi)在關(guān)系已經(jīng)給出了基礎(chǔ)性的理論洞見,即產(chǎn)權(quán)作為市場(chǎng)發(fā)展基礎(chǔ)的同時(shí)(Coase,1937),市場(chǎng)的拓展也將推動(dòng)產(chǎn)權(quán)的進(jìn)一步變動(dòng)(Barzel,1989),由此帶來產(chǎn)權(quán)與市場(chǎng)變化的協(xié)調(diào)演進(jìn)(汪丁丁,1996)。但是,考慮到現(xiàn)有的理論分析與經(jīng)驗(yàn)研究已經(jīng)指出,農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的逐漸細(xì)分構(gòu)成了農(nóng)地產(chǎn)權(quán)配置變動(dòng)的典型特征(張曙光、程煉,2012;羅必良,2013),那么,在探討中國(guó)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)配置變動(dòng)與農(nóng)地市場(chǎng)發(fā)展間的關(guān)系這一具體實(shí)例時(shí),現(xiàn)有研究至少存在兩方面的不足,可構(gòu)成后續(xù)進(jìn)一步探究與辨析的方向:

首先,在地權(quán)內(nèi)涵的結(jié)構(gòu)視角下,農(nóng)地產(chǎn)權(quán)配置變動(dòng)與農(nóng)地市場(chǎng)發(fā)展間存在何種關(guān)系,是現(xiàn)有文獻(xiàn)沒有明確涉及的疑問。既然農(nóng)地產(chǎn)權(quán)配置變動(dòng)在結(jié)構(gòu)上可具體化為三項(xiàng)權(quán)利(使用權(quán)、收益權(quán)和處分權(quán))的逐漸細(xì)分,而所涉及的農(nóng)地市場(chǎng)的發(fā)展本身也包括市場(chǎng)形態(tài)轉(zhuǎn)變(從農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)向農(nóng)地要素市場(chǎng)變動(dòng))和每一形態(tài)市場(chǎng)程度加深這兩方面的內(nèi)容(李寧、陳利根,2016),那么,農(nóng)地產(chǎn)權(quán)配置變動(dòng)與農(nóng)地市場(chǎng)發(fā)展間的具體關(guān)系是怎樣的?雖然在理論上有此疑問,但是,現(xiàn)有文獻(xiàn)更多關(guān)注的是農(nóng)地要素市場(chǎng)與包含農(nóng)地流轉(zhuǎn)和抵押等在內(nèi)的農(nóng)地處分權(quán)之間的關(guān)系(例如郭忠興等,2014;何欣等,2016),而很少分析農(nóng)地使用權(quán)、收益權(quán)與農(nóng)地何種市場(chǎng)(例如要素市場(chǎng)還是產(chǎn)品市場(chǎng))相關(guān)聯(lián)的問題,欠缺對(duì)上述疑問的解答。

其次,如何搭建地權(quán)結(jié)構(gòu)配置變動(dòng)與農(nóng)地市場(chǎng)形態(tài)演化間關(guān)系的內(nèi)在邏輯,也構(gòu)成了后續(xù)研究方向。現(xiàn)有文獻(xiàn)在沒有解答何種農(nóng)地市場(chǎng)(要素市場(chǎng)還是產(chǎn)品市場(chǎng))與農(nóng)地使用權(quán)和收益權(quán)相關(guān)聯(lián)的同時(shí),也并沒有分析農(nóng)地產(chǎn)權(quán)配置的變動(dòng)為什么需要與農(nóng)地要素市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展相關(guān)聯(lián)、如何相關(guān)聯(lián),以及為什么這一關(guān)聯(lián)的不同導(dǎo)致了農(nóng)地處分權(quán)與其他兩項(xiàng)權(quán)利在細(xì)分發(fā)生時(shí)間和細(xì)分程度上的差異等問題。為此,就很有必要打開農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的有效細(xì)分與農(nóng)地不同市場(chǎng)發(fā)展得以關(guān)聯(lián)的內(nèi)在“黑箱”,這甚至可以用于在界定并提煉出地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的內(nèi)容之后,解釋地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分呈現(xiàn)有關(guān)特征的機(jī)理。

五、農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度改革:三權(quán)分置與結(jié)構(gòu)細(xì)分

新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系的構(gòu)建,需要以厘清農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的配置作為前提(高圣平,2014)。在當(dāng)前中國(guó)推進(jìn)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型的背景下,農(nóng)地制度改革進(jìn)入新一輪的深化期,政府希望通過推行農(nóng)地“三權(quán)分置”,使農(nóng)地流轉(zhuǎn)形成新格局,進(jìn)而發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。那么,如何有效實(shí)現(xiàn)農(nóng)地所有權(quán)、承包權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)的“三權(quán)分置”?

其實(shí),中國(guó)農(nóng)村土地集體所有的制度環(huán)境,在使農(nóng)地承包權(quán)暗含集體成員資格的同時(shí),早已賦予了承包權(quán)準(zhǔn)農(nóng)地所有權(quán)內(nèi)涵(黃少安,1995)。于是,農(nóng)地所有權(quán)、承包權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的“三權(quán)分置”,在理論上仍然屬于農(nóng)地使用權(quán)與所有權(quán)兩權(quán)細(xì)分的范疇,只不過這一次細(xì)分是在農(nóng)地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)與所有權(quán)已經(jīng)分置的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)地承包權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的再次分置而已。農(nóng)地承包權(quán)與農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)始終關(guān)聯(lián),因而,農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)具有典型的人身依附性,而這一點(diǎn)與農(nóng)地要素市場(chǎng)要求農(nóng)地產(chǎn)權(quán)具有財(cái)產(chǎn)權(quán)屬性存在明顯的內(nèi)在沖突(李寧等,2015)。尤其是當(dāng)前現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展要求農(nóng)地具有融資功能,無疑推進(jìn)了農(nóng)地處分權(quán)進(jìn)一步細(xì)分為流轉(zhuǎn)權(quán)和抵押權(quán)(葉興慶,2014)。

由此,如果說前文三個(gè)部分所言及的現(xiàn)有研究在地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分視角上的不足只能算是理論探討的遺漏和歷史關(guān)注的缺失,那么,可以說,現(xiàn)有研究的以下不足無疑不利于推進(jìn)對(duì)當(dāng)前農(nóng)地“三權(quán)分置”這一改革政策的理論思考和實(shí)踐探索:首先,沒有對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分特征進(jìn)行內(nèi)容提煉,這可能會(huì)影響現(xiàn)有研究對(duì)目前農(nóng)地“三權(quán)分置”改革政策的理論解讀。作為政策術(shù)語的農(nóng)地“三權(quán)分置”改革,以農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)分置與活化為核心內(nèi)容(張紅宇,2014),而農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)與農(nóng)地承包權(quán)的分置,在理論上仍然只屬于農(nóng)地使用權(quán)細(xì)分的范疇,更何況這還沒有體現(xiàn)農(nóng)地處分權(quán)在抵押權(quán)和流轉(zhuǎn)權(quán)上的細(xì)分內(nèi)涵,而對(duì)農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)活化相關(guān)政策的理論解讀正可在此著筆。其次,農(nóng)地承包權(quán)與農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)分置之后可能發(fā)生農(nóng)地實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體的變動(dòng),它所導(dǎo)致的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)方式變化是否有效這一現(xiàn)實(shí)問題(倪國(guó)華、蔡昉,2015),可以從地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分與農(nóng)地市場(chǎng)演變的機(jī)制以及地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的績(jī)效機(jī)理中找到分析思路。這是因?yàn)榉种玫霓r(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)需要在要素市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值,而農(nóng)業(yè)發(fā)展仍可成為判定這種價(jià)值是否實(shí)現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)。可見,后續(xù)研究立足于農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的客觀背景,從農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的視角來展開,可以為當(dāng)前農(nóng)地“三權(quán)分置”的政策解讀及有效實(shí)現(xiàn)提供地權(quán)結(jié)構(gòu)配置變動(dòng)方面的理論闡釋與分析思路。

六、地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分視角下中國(guó)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變遷與改革研究的分析框架構(gòu)建

(一)分析框架的簡(jiǎn)要圖示

為把上述對(duì)相對(duì)獨(dú)立議題的評(píng)述統(tǒng)一到一個(gè)邏輯體系內(nèi),本部分在地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分視角下構(gòu)建“內(nèi)容提煉—機(jī)理探究—改革啟示”的分析框架(見圖1),以拓展對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)制度變遷與改革的研究。

(二)內(nèi)容提煉:地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的概念界定與內(nèi)容總結(jié)

1.地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的概念界定。盡管諸多學(xué)者已經(jīng)在研究中使用了“農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分”(簡(jiǎn)稱“地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分”)這個(gè)術(shù)語,但均未對(duì)其進(jìn)行充分界定。本文研究借鑒微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中“市場(chǎng)細(xì)分”這一成熟概念來做出界定。在經(jīng)濟(jì)學(xué)中,市場(chǎng)細(xì)分是指根據(jù)消費(fèi)者購買行為的差異性,把一個(gè)總體市場(chǎng)劃分成若干個(gè)子市場(chǎng)的過程,其中的關(guān)鍵在于找到識(shí)別特征差異的細(xì)分變量(Dickson,1982)。在農(nóng)地產(chǎn)權(quán)變遷中,權(quán)利束暗含的行為差異本身就提供了識(shí)別產(chǎn)權(quán)特征變動(dòng)的細(xì)分變量,且由于農(nóng)地使用、收益和處分三方面的行為差異已經(jīng)提供了用于識(shí)別不同權(quán)利束之間特征變動(dòng)的細(xì)分變量,為此,只要再繼續(xù)找到識(shí)別單項(xiàng)權(quán)利束內(nèi)部特征變動(dòng)的細(xì)分變量,就能對(duì)“地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分”形成進(jìn)一步的清晰理解:

首先,農(nóng)地處分權(quán)指的是主體處置農(nóng)地的行為能力,而處置可以是空間層面的,也可以是時(shí)間層面的。如果說農(nóng)地在空間層面的處置主要依托的是農(nóng)地流轉(zhuǎn),那么,農(nóng)地抵押就是實(shí)現(xiàn)農(nóng)地要素在時(shí)間層面處置的有效方式。如此,在研究中就可以根據(jù)時(shí)空兩個(gè)層面處置的特征差異,將農(nóng)地處分權(quán)的內(nèi)容劃分為農(nóng)地流轉(zhuǎn)權(quán)與農(nóng)地抵押權(quán)兩方面,并將這一差異作為識(shí)別該項(xiàng)權(quán)利內(nèi)部特征變動(dòng)的細(xì)分變量。

其次,農(nóng)地使用權(quán)指的是主體決策農(nóng)地經(jīng)營(yíng)的行為能力,而具有這一行為能力的初始獲得者——農(nóng)戶——受集體組織成員身份的嚴(yán)格限制。因此,可以根據(jù)農(nóng)地使用權(quán)是否與農(nóng)地承包權(quán)(成員權(quán))相聯(lián)這一差異,將農(nóng)地使用權(quán)細(xì)分為與農(nóng)地承包權(quán)相關(guān)聯(lián)的農(nóng)地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)和與農(nóng)地承包權(quán)純粹不相關(guān)的農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)。

最后,農(nóng)地收益權(quán)是憑借對(duì)農(nóng)地的使用或處分而獲取天然孳息或法定孳息的獲益行為權(quán)利,因此,農(nóng)戶能否獨(dú)享農(nóng)地產(chǎn)出收益的差異可以看作識(shí)別農(nóng)地收益權(quán)內(nèi)部特征變動(dòng)的細(xì)分變量,將其細(xì)分為獨(dú)享與非獨(dú)享的農(nóng)地收益權(quán)。

如此,對(duì)“地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分”這一概念可以做出以下理解:第一個(gè)層次是不同權(quán)利束之間的逐漸細(xì)分過程,即農(nóng)地權(quán)利束之間逐漸呈現(xiàn)特征差異的過程,權(quán)利束的種類特征(即使用、收益與處分三者間的行為差異)就是細(xì)分變量;第二個(gè)層次是單項(xiàng)權(quán)利束內(nèi)部的逐漸細(xì)分過程,即農(nóng)地權(quán)利束內(nèi)部各自逐漸呈現(xiàn)特征差異的過程。在第二個(gè)層次下,農(nóng)地處分權(quán)內(nèi)部以農(nóng)地處分的時(shí)空差異為識(shí)別其特征變動(dòng)的細(xì)分變量,農(nóng)地使用權(quán)內(nèi)部以使用權(quán)與承包權(quán)相聯(lián)程度為識(shí)別其特征變動(dòng)的細(xì)分變量,農(nóng)地收益權(quán)內(nèi)部以農(nóng)地收益是否獨(dú)享為識(shí)別其特征變動(dòng)的細(xì)分變量。

2.地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的內(nèi)容提煉。改革開放以來中國(guó)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)配置的變動(dòng)主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:首先,在權(quán)利束的不同種類上,農(nóng)戶是先獲得農(nóng)地使用權(quán)和農(nóng)地收益權(quán),然后再獲得農(nóng)地處分權(quán)。其次,在每一種權(quán)利束內(nèi)部,農(nóng)戶所具有的權(quán)利內(nèi)容也隨時(shí)間逐漸變化。在農(nóng)地使用權(quán)內(nèi)部,農(nóng)戶經(jīng)營(yíng)的自主程度逐漸提高,先是農(nóng)地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)與所有權(quán)實(shí)現(xiàn)了分離,最近又有了農(nóng)地承包權(quán)與農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)分置的探索。在農(nóng)地收益權(quán)內(nèi)部,隨著農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)化改革以及逐步降低和取消農(nóng)業(yè)稅費(fèi)等政策的推行,農(nóng)戶對(duì)農(nóng)地收益從非獨(dú)享發(fā)展到近乎完全獨(dú)享。在農(nóng)地處分權(quán)內(nèi)部,農(nóng)戶對(duì)農(nóng)地的處置先是流轉(zhuǎn)自主性逐漸增強(qiáng),流轉(zhuǎn)方式越來越多樣,最近農(nóng)地抵押、擔(dān)保也逐漸得到了實(shí)踐探索,即在內(nèi)容上從農(nóng)地流轉(zhuǎn)權(quán)逐漸向農(nóng)地流轉(zhuǎn)權(quán)與農(nóng)地抵押權(quán)并重轉(zhuǎn)變。

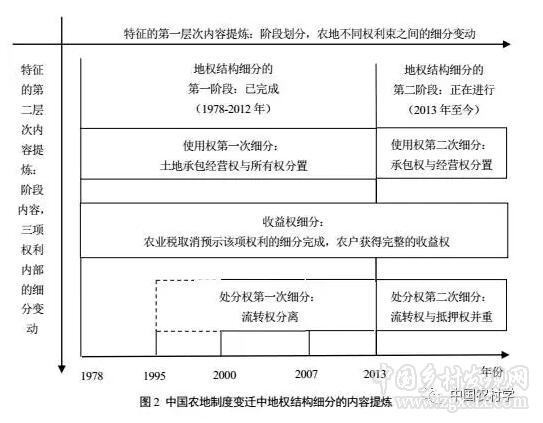

于是,可以用地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的概念,對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)變遷進(jìn)行階段劃分,對(duì)其中的有關(guān)特征進(jìn)行內(nèi)容提煉,得到結(jié)果見圖2:首先,將農(nóng)地權(quán)利束中不同權(quán)利的細(xì)分變動(dòng)作為地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分特征的第一層次內(nèi)容,由此可以將農(nóng)地產(chǎn)權(quán)變遷歷史劃分為兩個(gè)階段:1978~2012年已經(jīng)完成的地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的第一階段和2013年至今正在進(jìn)行的地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的第二階段。其次,將農(nóng)地各項(xiàng)權(quán)利束內(nèi)部的細(xì)分變動(dòng)作為地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分特征的第二層次內(nèi)容,并提煉每一個(gè)階段地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的特征:地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的第一階段(1978~2012年)包括以土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)與所有權(quán)分置為特征的農(nóng)地使用權(quán)的第一次細(xì)分,以農(nóng)地收益可以完全獨(dú)享為特征的農(nóng)地收益權(quán)細(xì)分,以及以農(nóng)地流轉(zhuǎn)權(quán)分離為特征的農(nóng)地處分權(quán)的第一次細(xì)分;地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的第二階段(2013年至今)主要包括以農(nóng)地承包權(quán)與農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)分置為特征的農(nóng)地使用權(quán)的第二次細(xì)分,以及以農(nóng)地流轉(zhuǎn)權(quán)與農(nóng)地抵押權(quán)并重為特征的農(nóng)地處分權(quán)的第二次細(xì)分。

注:實(shí)線區(qū)域?qū)?yīng)權(quán)利束細(xì)分的重點(diǎn)期,虛線區(qū)域?qū)?yīng)權(quán)利束細(xì)分的非重點(diǎn)期。有關(guān)時(shí)段劃分的理由是:1995年國(guó)家出臺(tái)《關(guān)于穩(wěn)定和完善土地承包關(guān)系的意見》,正式明確了農(nóng)戶流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的內(nèi)涵;2000年之后尤其是2003年施行《農(nóng)村土地承包法》后,農(nóng)戶作為農(nóng)地流轉(zhuǎn)的主體地位得到進(jìn)一步明確,農(nóng)戶流轉(zhuǎn)農(nóng)地的自愿性和自主性得到了強(qiáng)調(diào);2007年通過的《物權(quán)法》將土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的權(quán)屬性質(zhì)確定為用益物權(quán);2013年黨的十八屆三中全會(huì)的召開拉開了以農(nóng)地“三權(quán)分置”為核心的新一輪農(nóng)地制度改革的序幕。

(三)機(jī)理探究

1.地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的變遷機(jī)理:為什么對(duì)農(nóng)地處分權(quán)的細(xì)分在進(jìn)入21世紀(jì)之前滯后于對(duì)農(nóng)地使用權(quán)與收益權(quán)的細(xì)分,之后又與之并重?在第一階段的地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分過程中,農(nóng)地使用權(quán)與收益權(quán)各自的細(xì)分自1978年便同時(shí)展開了,并且在21世紀(jì)之前有關(guān)細(xì)分的力度均要大于農(nóng)地處分權(quán)的細(xì)分。而在進(jìn)入21世紀(jì)后,除已經(jīng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶獨(dú)享的農(nóng)地收益權(quán),對(duì)農(nóng)地使用權(quán)和農(nóng)地處分權(quán)的進(jìn)一步細(xì)分卻是并重的。因此,本文進(jìn)一步將這一特征呈現(xiàn)原因的疑問表述為“為什么對(duì)農(nóng)地處分權(quán)的細(xì)分在21世紀(jì)之前滯后于對(duì)農(nóng)地使用權(quán)與收益權(quán)的細(xì)分,之后又與之并重”的命題。

根據(jù)前文文獻(xiàn)評(píng)述對(duì)應(yīng)的內(nèi)容,將地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分過程與農(nóng)地相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行聯(lián)系并加以分析,需要緊接著思考兩個(gè)問題:一是農(nóng)地產(chǎn)權(quán)界定與農(nóng)地相關(guān)市場(chǎng)的發(fā)展間的關(guān)系以什么內(nèi)在邏輯實(shí)現(xiàn);二是什么樣的市場(chǎng)與農(nóng)地使用權(quán)與收益權(quán)的細(xì)分相關(guān)聯(lián),什么樣的市場(chǎng)與農(nóng)地處分權(quán)的細(xì)分相關(guān)聯(lián),為什么關(guān)聯(lián)的不同導(dǎo)致了農(nóng)地處分權(quán)與其他兩項(xiàng)權(quán)利在細(xì)分發(fā)生時(shí)間和細(xì)分程度上的差異。

對(duì)于第一個(gè)問題,租值耗散理論提供了重要啟示。當(dāng)產(chǎn)權(quán)沒有被有效界定時(shí),對(duì)租值的分享過程會(huì)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)準(zhǔn)則的非市場(chǎng)化而出現(xiàn)租值耗散,即資源或資產(chǎn)所含經(jīng)濟(jì)價(jià)值的浪費(fèi)。因此,產(chǎn)權(quán)有效界定的關(guān)鍵在于對(duì)租值的有效劃分與使用,而這一過程的準(zhǔn)則或者說產(chǎn)權(quán)規(guī)則應(yīng)該是市場(chǎng)化的,因?yàn)橹挥惺袌?chǎng)才能準(zhǔn)確反映租值是什么、有多少等信息,并且,市場(chǎng)也是主體通過合理手段分享租值的場(chǎng)所。由此,租值耗散理論就為產(chǎn)權(quán)與市場(chǎng)的協(xié)調(diào)演進(jìn)搭建起了理論橋梁。具體就農(nóng)地產(chǎn)權(quán)而言,農(nóng)地作為供給不變的自然之物,其租值大小主要由需求決定,并且在屬性上可分為資源和資產(chǎn)兩類。而能對(duì)應(yīng)和反映不同種類農(nóng)地租值的市場(chǎng)形態(tài),無疑就是農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)與農(nóng)地要素市場(chǎng)(后文簡(jiǎn)稱“兩類市場(chǎng)”)。由此,便可以從兩類市場(chǎng)變動(dòng)的角度出發(fā),分析地權(quán)結(jié)構(gòu)視角下農(nóng)地產(chǎn)權(quán)配置變動(dòng)與市場(chǎng)變動(dòng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,由此也就回答了上述第二個(gè)問題。

在改革開放之前,國(guó)家嚴(yán)格管制農(nóng)地產(chǎn)權(quán)和農(nóng)地要素市場(chǎng)、農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng),由此形成的農(nóng)地產(chǎn)權(quán)公共域?qū)е铝司薮蟮霓r(nóng)地租值耗散,這促使國(guó)家不得不放松管制,由此形成了農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分得以開始的背景。而在改革開放之初,國(guó)家、集體和農(nóng)民最希望實(shí)現(xiàn)的是農(nóng)地的資源屬性,以滿足社會(huì)再生產(chǎn)的需要,這就要求農(nóng)地租值在農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)上能得到呈現(xiàn)與界定。由此,農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展對(duì)農(nóng)產(chǎn)品交易量和交易價(jià)格的雙重市場(chǎng)化提出了要求,這便首先催生了農(nóng)地使用權(quán)和農(nóng)地收益權(quán)的細(xì)分。即進(jìn)入21世紀(jì)之前農(nóng)地產(chǎn)權(quán)與農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的互動(dòng)演進(jìn),催生了農(nóng)地使用權(quán)和農(nóng)地收益權(quán)的逐漸細(xì)分,以此界定和分配農(nóng)地在資源層面的租值。

而在進(jìn)入21世紀(jì)之后,隨著農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的逐漸完善,農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)(膳食)結(jié)構(gòu)與農(nóng)戶收入結(jié)構(gòu)的變化,對(duì)通過在要素市場(chǎng)上流動(dòng)農(nóng)地以調(diào)整原生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和改變?cè)杖虢Y(jié)構(gòu)提出了要求,導(dǎo)致農(nóng)地租值開始從資源屬性向資產(chǎn)屬性轉(zhuǎn)變。而為了有效界定這一租值,便需要對(duì)農(nóng)地流轉(zhuǎn)權(quán)及農(nóng)地抵押權(quán)進(jìn)行細(xì)分,由此催生了對(duì)農(nóng)地處分權(quán)的細(xì)分。但是,由于農(nóng)地承包權(quán)具有成員權(quán)和社會(huì)保障屬性,農(nóng)地要素市場(chǎng)運(yùn)行和農(nóng)地處分權(quán)行使中的額外交易成本增加。為了推進(jìn)農(nóng)地要素市場(chǎng)的發(fā)育與完善,在細(xì)分農(nóng)地處分權(quán)的同時(shí)便需要更進(jìn)一步細(xì)分原有農(nóng)地使用權(quán)和收益權(quán)。所以,這一時(shí)期出現(xiàn)了農(nóng)地處分權(quán)與農(nóng)地使用權(quán)、收益權(quán)并重細(xì)分的變遷特征,直至目前的農(nóng)地“三權(quán)分置”改革。

如此,便可通過產(chǎn)權(quán)界定、市場(chǎng)發(fā)展與租值界定的內(nèi)在邏輯,依托客觀的經(jīng)驗(yàn)證據(jù),具體剖析本點(diǎn)中提出的疑問,并由此探究出地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分特征在過程層面的變遷機(jī)理。

2.地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的績(jī)效機(jī)理:到底如何影響農(nóng)業(yè)發(fā)展?伴隨地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的推進(jìn),農(nóng)戶對(duì)農(nóng)地產(chǎn)權(quán)的擁有逐步得到了強(qiáng)化,進(jìn)而通過不斷內(nèi)化自身行為的外部性,降低了農(nóng)地租值耗散的程度,提高了農(nóng)業(yè)績(jī)效。但是,在研究中還需要進(jìn)一步把握細(xì)分的農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)到底是通過什么樣的一致路徑影響農(nóng)業(yè)發(fā)展的?

從實(shí)證角度而言,首先需要考慮如何測(cè)量農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分程度問題。其實(shí),根據(jù)產(chǎn)權(quán)公共域相關(guān)理論,某一主體對(duì)產(chǎn)權(quán)的最終行使程度取決于其他主體干預(yù)與主體自身保護(hù)行為之間的博弈均衡,即取決于主體行為的實(shí)際排他程度。基于這一邏輯,可以構(gòu)建起測(cè)量地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分程度的“內(nèi)容實(shí)質(zhì)—主體干預(yù)—排他邊界”的理論框架,即首先分析農(nóng)戶在農(nóng)地使用權(quán)、收益權(quán)與處分權(quán)方面的行為內(nèi)容,然后分析非農(nóng)戶主體在同一行為內(nèi)容上對(duì)農(nóng)戶的實(shí)際干預(yù)程度,進(jìn)而得出農(nóng)戶在行使特定權(quán)利內(nèi)容時(shí)的行為排他邊界,而這一邊界的范圍大小就是細(xì)分后的農(nóng)地產(chǎn)權(quán)的實(shí)際界定程度。

其次需要展開對(duì)細(xì)分的農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)績(jī)效內(nèi)在路徑的理論思考。根據(jù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論洞見,農(nóng)業(yè)發(fā)展績(jī)效的最終結(jié)果取決于制度給定之后生產(chǎn)要素的利用程度(速水佑次郎、神門善久,2003),而農(nóng)地產(chǎn)權(quán)會(huì)激勵(lì)和約束主體對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素的使用與配置,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素效率的變化(林毅夫,2010)。關(guān)于農(nóng)地產(chǎn)權(quán)租值耗散的相關(guān)研究(例如何一鳴,2010)也證明了這一點(diǎn)。可見,細(xì)分的農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)績(jī)效的各種影響,實(shí)際上都可以通過生產(chǎn)要素作用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)績(jī)效的效率變化得到體現(xiàn)。由此,便可以提出地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的績(jī)效機(jī)理假說,即地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分通過作用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素的經(jīng)濟(jì)效率影響農(nóng)業(yè)發(fā)展。如此,便可借助詳細(xì)的數(shù)據(jù)資料,依據(jù)上述邏輯,從生產(chǎn)要素效率變化的角度,回答地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分到底如何影響農(nóng)業(yè)發(fā)展的疑問,進(jìn)而探究地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分特征在結(jié)果層面的績(jī)效機(jī)理。

(四)改革啟示:地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分特征之下如何有效實(shí)現(xiàn)農(nóng)地的“三權(quán)分置”?

當(dāng)前的農(nóng)地“三權(quán)分置”改革政策的核心內(nèi)容與目標(biāo)是:實(shí)現(xiàn)農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)與農(nóng)地承包權(quán)的分置,并在此基礎(chǔ)上活化農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)。對(duì)于前者,因?yàn)檗r(nóng)地使用權(quán)和農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)具有相同的理論與實(shí)踐內(nèi)涵,故而農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)與承包權(quán)的分置也就是農(nóng)地使用權(quán)的分置,只不過是在農(nóng)地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)與所有權(quán)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)分置的基礎(chǔ)上進(jìn)一步的分置而已。因此,農(nóng)地“三權(quán)分置”這一改革政策具有農(nóng)地使用權(quán)第二次細(xì)分的特征內(nèi)涵(以農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)與農(nóng)地承包權(quán)分置為內(nèi)容)。對(duì)于后者,因?yàn)檗r(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)的活化在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的背景下需要實(shí)現(xiàn)農(nóng)地要素的流轉(zhuǎn)與抵押,故而,在農(nóng)民對(duì)農(nóng)地流轉(zhuǎn)權(quán)和抵押權(quán)具有內(nèi)在需求的情況下,農(nóng)地“三權(quán)分置”改革政策具有農(nóng)地處分權(quán)第二次細(xì)分的特征內(nèi)涵(以農(nóng)地流轉(zhuǎn)權(quán)和抵押權(quán)并重為內(nèi)容)。所以,研究中便可以在地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分特征的視角下,探討農(nóng)地的“三權(quán)分置”:

首先,循著地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的績(jī)效機(jī)理可知,地權(quán)結(jié)構(gòu)配置的變動(dòng)促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)要素效率。而在要素使用過程中,農(nóng)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)再生產(chǎn)與自然再生產(chǎn)交織重疊的物質(zhì)生產(chǎn)過程,受勞動(dòng)對(duì)象(即有生命的動(dòng)植物)和自然條件的制約明顯,這一特性使農(nóng)業(yè)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)不可能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的雇工勞動(dòng),或者說農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)更需要農(nóng)戶這樣特殊且適合的生產(chǎn)組織,否則對(duì)要素的使用將面臨巨大的交易費(fèi)用。但是,在農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)分置之后,為了提升要素的配置效率,農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)人便未必能保證仍是農(nóng)戶。由此,結(jié)合考慮地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分特征在結(jié)果層面的績(jī)效機(jī)理,可以看出,農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)的分置在結(jié)果層面上具有兩難,即分置可以提升要素的配置效率,卻可能降低要素的生產(chǎn)效率。因此,在農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)分置的過程中,要注意保障家庭經(jīng)營(yíng)的主導(dǎo)地位。

其次,循著地權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分的變遷機(jī)理可知,目前,對(duì)農(nóng)地處分權(quán)進(jìn)行細(xì)分的目的是促進(jìn)農(nóng)地要素市場(chǎng)發(fā)展,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)農(nóng)地要素在資產(chǎn)層面的租值。這與農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)活化必須借助農(nóng)地要素市場(chǎng)中的流轉(zhuǎn)與抵押這一內(nèi)在要求相一致,因?yàn)檗r(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)在分置后,其經(jīng)濟(jì)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)必須通過實(shí)際處置農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)才有意義。但農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)在農(nóng)地要素流轉(zhuǎn)市場(chǎng)上的部分活化方式(例如債權(quán)方式),雖然可以促進(jìn)農(nóng)地流轉(zhuǎn)權(quán)的細(xì)分,卻并不利于農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)在農(nóng)地要素抵押市場(chǎng)上的活化和農(nóng)地抵押權(quán)的細(xì)分。所以,在活化分置后的農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)時(shí),需要注重協(xié)調(diào)農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)在不同要素市場(chǎng)上的活化方式,尤其要考慮農(nóng)地要素流轉(zhuǎn)市場(chǎng)中債權(quán)與物權(quán)方式對(duì)農(nóng)地要素抵押市場(chǎng)的不同影響。

最后,考慮到無論是農(nóng)地承包權(quán)與農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)的分置,還有分置后農(nóng)地經(jīng)營(yíng)權(quán)的活化,在本質(zhì)上都屬于權(quán)利交易的范疇,而任何一項(xiàng)權(quán)利的交易過程都需要有相應(yīng)的組織治理結(jié)構(gòu)來保證交易的有效性(Willamson,2000),因此,可進(jìn)一步將農(nóng)地產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)細(xì)分約束下如何有效實(shí)現(xiàn)農(nóng)地“三權(quán)分置”問題,轉(zhuǎn)變?yōu)檫x擇何種經(jīng)濟(jì)組織有效治理農(nóng)地“三權(quán)分置”問題。考慮到土地股份合作社這一組織由于引入股權(quán),既可以在流動(dòng)農(nóng)地要素的基礎(chǔ)上保證家庭決策的主體地位,又可以實(shí)現(xiàn)農(nóng)地在流轉(zhuǎn)中債權(quán)的物權(quán)化,同時(shí),這一組織形式還便于在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中引入農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),進(jìn)而拓展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,改變家庭經(jīng)營(yíng)面對(duì)現(xiàn)代市場(chǎng)環(huán)境時(shí)的不利局面,所以,可以適時(shí)優(yōu)先考慮通過土地股份合作社這一組織形式,在經(jīng)濟(jì)意義上實(shí)現(xiàn)農(nóng)地“三權(quán)分置”。

參考文獻(xiàn)和注釋:略

作者:李寧,南京財(cái)經(jīng)大學(xué)糧食安全與戰(zhàn)略研究中心教授;何興邦,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)西部經(jīng)濟(jì)研究中心博士研究生;王舒娟,南京財(cái)經(jīng)大學(xué)糧食經(jīng)濟(jì)研究院副教授

中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《中國(guó)農(nóng)村觀察》2017年第2期

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)