本文對(duì)我國縣以下鄉(xiāng)村治理的層級(jí)及其變遷進(jìn)行歷史的考察,指出傳統(tǒng)的帝國時(shí)代,縣以下也存在多級(jí)組織與管理層級(jí),王權(quán)通過這些組織對(duì)鄉(xiāng)村保持一定的監(jiān)控。傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村治理的常態(tài)既非"自治",也非"專制",而是實(shí)行"官督紳辦"的體制。這是一種節(jié)約成本的制度安排;二十世紀(jì)以來,國家權(quán)力不斷向鄉(xiāng)村基層延伸并最終實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村組織與管理的國家化、行政化和官僚化。這也是一種代價(jià)高昂的方式。二十世紀(jì)末的村民自治改革中,國家才開始從鄉(xiāng)村一定程度地退出。無論在歷史上還是未來鄉(xiāng)村體制改革及基層組織設(shè)置過程中,國家對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)的資源吸取能力、社會(huì)控制能力和公共服務(wù)能力都是基本的影響因素。當(dāng)前人們爭(zhēng)論鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)是否退出鄉(xiāng)村或者是"強(qiáng)化"還是"弱化"過于簡(jiǎn)單化和絕對(duì)化。從歷史和現(xiàn)實(shí)來看,鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)組織是必不可少的,關(guān)鍵在于如何組織與功能如何改革,哪些組織和功能應(yīng)強(qiáng)化、哪些組織和功能必須弱化。

在當(dāng)前鄉(xiāng)村體制的改革中,關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制和村級(jí)組織改革的方向存在嚴(yán)重的分歧。有的學(xué)者提出應(yīng)“撤銷鄉(xiāng)鎮(zhèn)”,有的則強(qiáng)調(diào)應(yīng)“維持現(xiàn)狀”,有的認(rèn)為應(yīng)實(shí)行“鄉(xiāng)鎮(zhèn)自治”或“鄉(xiāng)派鎮(zhèn)治”,有的則建議實(shí)行“鄉(xiāng)公所制”。在村級(jí)組織的建制問題上,“撤村并組”“鄉(xiāng)派村治”及“鄉(xiāng)治村政”種種主張,不一而足。不同的主張?jiān)从谌藗儗?duì)于鄉(xiāng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)及政治發(fā)展的不同認(rèn)識(shí)和判斷。不過,鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村組的撤并直接涉及農(nóng)村基層組織與管理的規(guī)模與層級(jí),對(duì)農(nóng)村治理體系有著重大的影響。在《鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)模擴(kuò)大化及其限度》一文中,筆者曾對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村規(guī)模問題進(jìn)行過專門討論。本文旨在通過對(duì)我國鄉(xiāng)村治理體系組織層級(jí)的歷史考察,分析我國農(nóng)村治理體系的組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)在特征,探討農(nóng)村治理體系演化的邏輯及值得吸取的歷史經(jīng)驗(yàn),對(duì)當(dāng)前鄉(xiāng)村體制改革提供借鑒和參考。值得說明的是,本文所稱的鄉(xiāng)村治理層級(jí)不限于政府組織體系及其層級(jí)結(jié)構(gòu),也包括參與并承擔(dān)政府公共管理和公共服務(wù)職能的農(nóng)村基層組織。雖然這些組織不是“政府”或“行政”組織,但它們執(zhí)行政府的指令,完成政府的任務(wù),常常被視為“半官方”或“半政府”性組織,與政府組織一道構(gòu)成鄉(xiāng)村的治理體系。

一、帝國時(shí)代的鄉(xiāng)村治理體系與組織層級(jí)

我國農(nóng)民人口眾多、鄉(xiāng)村地域遼闊,如何對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行有效治理,一直是國家治理的難題。特別是在二十世紀(jì)以前的帝國時(shí)代,交通和通訊不發(fā)達(dá)、各地文化和語言差異巨大,中華帝國如何維系對(duì)幅員遼闊的鄉(xiāng)村社會(huì)的有效治理?中央政府及王權(quán)以何種方式深入鄉(xiāng)村以及在多大程度上深入鄉(xiāng)村?一直是令人著迷也讓人疑惑不解的問題。

長(zhǎng)期以來,對(duì)于傳統(tǒng)社會(huì)中鄉(xiāng)村治理的方式,最流行的看法是“皇(國)權(quán)不下縣”“縣下行自治”。傳統(tǒng)社會(huì)中農(nóng)村的秩序主要由士紳與家族來承擔(dān),秦暉將此說概括為:“國權(quán)不下縣,縣下惟宗族,宗族皆自治,自治靠倫理,倫理造鄉(xiāng)紳。”對(duì)于傳統(tǒng)社會(huì)中“皇權(quán)不下縣、縣下行自治”之說,不少人提出了質(zhì)疑。不少史家的研究表明,從歷史上看,我們?cè)诮袊姷降牡湫偷募易逯贫戎饕纬捎谒未VС旨易宓囊恍┗局贫热鐕@在家庭制度周邊的族產(chǎn)制度、以房派為核心的家族制度、以及民間大規(guī)模的宗族組織等的出現(xiàn),大都可追溯到這個(gè)時(shí)期。那么,宋以前缺乏家族庶民化和平民化之前鄉(xiāng)村治理的組織載體是什么呢?另一方面,秦暉通過對(duì)走馬樓吳簡(jiǎn)的考證證實(shí),即使在我國歷史上世家大族最盛行的時(shí)代,吳簡(jiǎn)所反映的鄉(xiāng)村也并非是宗族自治的鄉(xiāng)村,而是中央集權(quán)國家控制下的鄉(xiāng)村社會(huì)即所謂的“編戶齊民”社會(huì),或者說是一種“非宗族的吏民社會(huì)”。在他看來,“國權(quán)歸大族,宗族不下縣,縣下惟編戶主,戶失則國危,才是真實(shí)的傳統(tǒng)。”與此類似的是,吉爾伯特·羅茲曼也曾指出,“十九世紀(jì)以來某些西方觀察家提出:中國的村社是‘地方自治主義式的民主’或者是一種‘自由的、自我管理的社團(tuán)’,因?yàn)榈胤叫姓芾淼恼浇Y(jié)構(gòu)并沒有下伸到農(nóng)村。這種想法已絕對(duì)不可信。所有城鎮(zhèn)和農(nóng)村的家庭,以幾十戶或幾百戶為單位組織起來,指派給一定的維持秩序和付稅的任務(wù),這些任務(wù)通過有組織的集體行動(dòng)來完成。”

上述分歧和爭(zhēng)論無疑需要更多的史家的研究來明晰。不過,從現(xiàn)有的史料和研究來看,越來越多的史料和研究表明,“皇(國)權(quán)不下縣”僅僅表明在傳統(tǒng)的帝國時(shí)代,縣是王朝和帝國最基層的官府。事實(shí)上,官府衙門與百姓之間仍存在不同類型的、多層次的鄉(xiāng)村組織,它們協(xié)助并承擔(dān)著鄉(xiāng)村治理的職責(zé)。皇權(quán)通過這一組織體系對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)保持著不同程度的干預(yù)和控制能力。

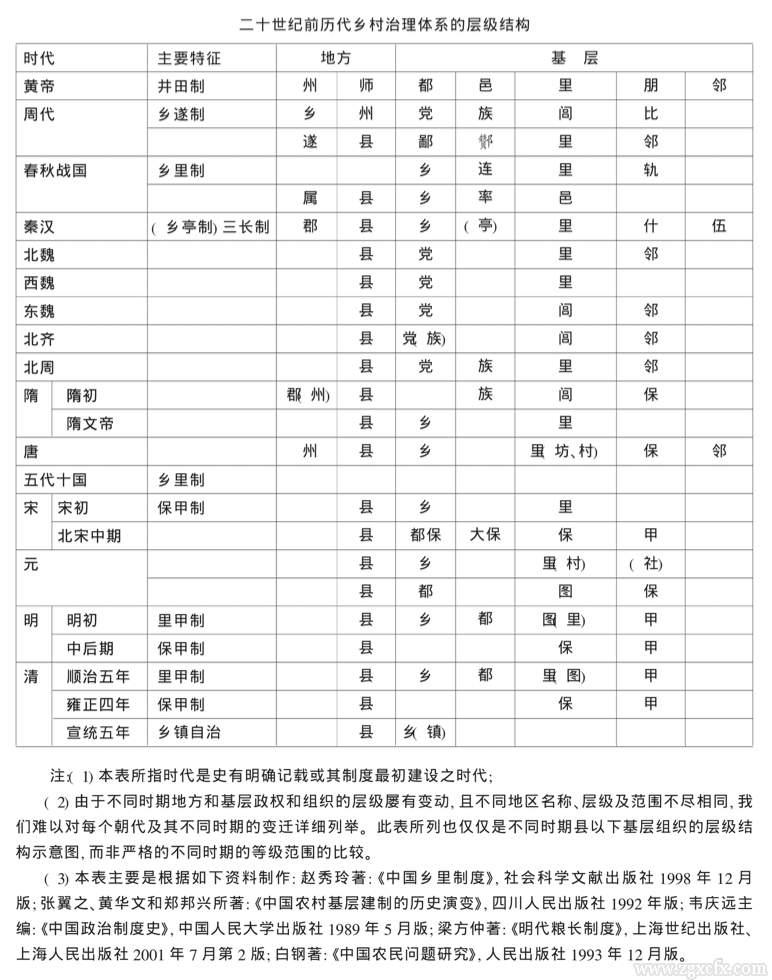

在傳說的黃帝時(shí)代,史稱“昔黃帝始經(jīng)土設(shè)井,以塞爭(zhēng)端。立步制畝以防不足。使八家為井,井開四道而分八宅,鑿井于中。……故井一為鄰,鄰三為朋,朋三為里,里五為邑,邑十為都,都十為師,師七為州。”西周時(shí)有“國”“野”之別,國是指國都地區(qū);野是指國都之外的地區(qū)。國中設(shè)有六鄉(xiāng),野中設(shè)六遂。分別設(shè)有比、閭、族、黨、州、鄉(xiāng)和鄰、里、酂、鄙、縣、遂等組織與管理體系。春秋戰(zhàn)國時(shí)代縣以下地方基層組織的基本形式是鄉(xiāng)、里(或邑)。《文獻(xiàn)通考》載:“三十家為邑,邑十為卒,卒十為鄉(xiāng),鄉(xiāng)三為縣,縣十為屬”。秦統(tǒng)一中國后,對(duì)縣以下鄉(xiāng)里制度進(jìn)行了調(diào)整,史載:“大率十里一亭,亭有長(zhǎng)。十亭一鄉(xiāng),鄉(xiāng)有三老、有秩、嗇夫、游徼。……縣大率方百里,其民稠則減,稀則曠,鄉(xiāng)亭亦如之。皆秦制也。”漢代鄉(xiāng)里組織最基層是什伍組織,什主十家,伍主五家,分別設(shè)什長(zhǎng)、伍長(zhǎng),各負(fù)其責(zé)。百家為—里,設(shè)里魁。十里為一亭,設(shè)亭長(zhǎng)、主求。十亭為一鄉(xiāng),鄉(xiāng)置三老、有秩、嗇夫、游徼。"三國魏晉南北朝時(shí)期,戰(zhàn)亂頻繁,社會(huì)動(dòng)蕩。三國晉和南朝不少地方鄉(xiāng)里組織廢置,即使保留也多因襲漢制。北魏、東魏、北齊、北周鄉(xiāng)里制度多仿西周之制,實(shí)行鄰、里、族黨三級(jí)制。北魏孝文帝時(shí)實(shí)行三長(zhǎng)制。“宜準(zhǔn)古,五家立一鄰長(zhǎng),五鄰立一里長(zhǎng),五里立一黨長(zhǎng)。”

一般認(rèn)為,隋唐是鄉(xiāng)里制度演變的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。鄉(xiāng)里制度由鄉(xiāng)官制向職役制轉(zhuǎn)變。隋初“頒新令,制人五家為保、保有長(zhǎng)。保五為閭,閭四為族,皆有正。畿外置里正,比閭正,黨長(zhǎng)比族正,以相檢察焉”。隋文帝開皇九年(589年)頒布新令,改“族、閭、保”三級(jí)鄉(xiāng)里制為“鄉(xiāng)、里”二級(jí)制,“五百家為鄉(xiāng),正一人;百里為里,長(zhǎng)一人”。唐代“鄉(xiāng)”的功能進(jìn)一步弱化,里村成為鄉(xiāng)里組織的重要層次,《舊唐書》卷43載:“百戶為里,五里為鄉(xiāng)。兩京及州縣之郭內(nèi),分為坊,郊外為村。里及坊村皆有正,以司督察。四家為鄰,五鄰為保。保有長(zhǎng),以相禁約。”

宋代經(jīng)歷了由鄉(xiāng)里制向保甲制的演變過程,北宋初期實(shí)行鄉(xiāng)里制,中后期實(shí)行保甲制,以五戶為一保,五小戶為一大保,十大戶為都保。明代鄉(xiāng)里制度分為兩個(gè)時(shí)朝,明初實(shí)行里甲制,里甲組織除了設(shè)里長(zhǎng)、甲首外,還設(shè)有里書,為了保證國家財(cái)政收入,設(shè)立了糧長(zhǎng)制。明中后期實(shí)行保甲制。清代鄉(xiāng)里制度基本沿用明代制度。順治五年(1648年)在全國范圍內(nèi)推行里甲制,其內(nèi)容是:“凡里百有十戶,推丁多者十人為長(zhǎng),馀百戶為十甲,甲十人。歲除里長(zhǎng)一,管攝一里事。城中日坊,近城日廂,鄉(xiāng)里日里。”

上述史實(shí)表明,秦漢以后,許多朝代的鄉(xiāng)里制度結(jié)構(gòu)基本采用“三級(jí)制”,如北魏的三長(zhǎng)制,北齊的“黨、閭、鄰里”,北周的“黨、閭、里”,隋初的“族、閭、保”,宋代的“牌、甲、保”,以及明清兩代的“鄉(xiāng)、都、圖”(或鄉(xiāng)、都、里,或鄉(xiāng)、都、村等)。"在一些時(shí)代,鄉(xiāng)村還曾出現(xiàn)過四甚至五級(jí)組織。如有的學(xué)者就指出,“明代的鄉(xiāng)村行政機(jī)構(gòu),據(jù)有關(guān)方志所載,多半是鄉(xiāng)都圖、鄉(xiāng)都里三級(jí),也有的地方是鄉(xiāng)保村里、鄉(xiāng)保區(qū)圖四級(jí)制。”另外,在一些地區(qū)還有社、甲等層級(jí)。”清代也存在鄉(xiāng)、都、里、甲組織。

其次,傳統(tǒng)的帝國時(shí)代,鄉(xiāng)村社會(huì)的基層組織與管理主要是地域性的組織,如鄉(xiāng)、里、保、甲等。這些組織的劃分并非完全是按血緣關(guān)系劃分,而是按人口和地域來劃分的。這些組織并不是按血緣關(guān)系自然形成或農(nóng)民自發(fā)組織的,而常常是依據(jù)官府指令而組建并得到縣府的認(rèn)可的。由此,我們可以得出一個(gè)基本的判斷:鄉(xiāng)村家族和宗族組織并不是傳統(tǒng)社會(huì)中鄉(xiāng)村治理體系的基本組織或正式的組織。

第三,上述鄉(xiāng)里組織建制的方式及其運(yùn)行法則也顯示,傳統(tǒng)社會(huì)中王權(quán)對(duì)于鄉(xiāng)村社會(huì)組織與管理有深度的干預(yù)和較強(qiáng)的控制能力。也正因如此,一些學(xué)者對(duì)于傳統(tǒng)社會(huì)中的鄉(xiāng)村自治或宗族自治持否定態(tài)度。K·C·肖就指出:“地方自我管理的想法是違背農(nóng)村管理體制的。農(nóng)村表現(xiàn)出來的任何地方政府的主動(dòng)性或公社生活,之所以能被政府容忍,或者是為了便于控制,或者是由于政府認(rèn)為不必要進(jìn)行干預(yù)。”

第四,我們強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)社會(huì)中王權(quán)對(duì)于鄉(xiāng)村社會(huì)組織與管理的干預(yù)和控制力并不否定家族等組織在鄉(xiāng)村社會(huì)組織與管理中的作用。事實(shí)上,在聚族而居的地方,鄉(xiāng)里保甲等組織與鄉(xiāng)村的家族和宗族組織存在密切的關(guān)系,有的甚至是交叉重合的,家族直接參與并承擔(dān)部分管理和服務(wù)功能。林耀華先生對(duì)福建的義序的調(diào)查也發(fā)現(xiàn),“當(dāng)時(shí)的縣衙門與鄉(xiāng)村的關(guān)系,只征收賦稅,其方法則假手于祠堂,所以官府從來是勉勵(lì)祠堂的組織。”“宗族的族長(zhǎng)和鄉(xiāng)長(zhǎng),乃全族的領(lǐng)袖,兩人同心合力,共掌族政。族長(zhǎng)的任務(wù)稍為偏重祠堂祭祀與族內(nèi)事宜,鄉(xiāng)長(zhǎng)職務(wù)則偏于官府往來,在外代表本鄉(xiāng)。地保任務(wù)在于奔波,報(bào)告并庶務(wù)事宜,臨時(shí)案件發(fā)生,由地保請(qǐng)命于族長(zhǎng)或鄉(xiāng)長(zhǎng)。官府派差來鄉(xiāng),先見地保,由地保引見族長(zhǎng)鄉(xiāng)長(zhǎng)。”“官府把納糧稅契事交給祠堂,祠堂按房支征繳納官府,官府不自費(fèi)力。”“官府與鄉(xiāng)村的沖突,可說等于零。族人存有奸人,官府則惟祠堂是問,這可見全族族人的集體責(zé)任。官府任意擒人,祠堂亦有權(quán)申辯。”這表明,時(shí)至二十世紀(jì)初,家族組織在一些鄉(xiāng)村地區(qū)依然有相當(dāng)完備的組織,有較強(qiáng)的凝聚力,并承擔(dān)著鄉(xiāng)村基層社會(huì)的治理功能。

最后,雖然傳統(tǒng)社會(huì)中的鄉(xiāng)里保甲等組織是受制于官府并協(xié)助官府從事鄉(xiāng)村社會(huì)的組織與管理,但是,它們畢竟不是正式的政府機(jī)構(gòu),鄉(xiāng)官、里甲長(zhǎng)等通常無俸祿,且常常由民間推舉產(chǎn)生。可以說仍保持一定程度的“自治”。因此,傳統(tǒng)帝國時(shí)代,我國農(nóng)村基層并不是完全的自治,也非完全的官治或吏治,而是一種“官督紳辦”或“官督紳治”體制,官府透過鄉(xiāng)紳對(duì)村社會(huì)實(shí)行控制。而“官府與鄉(xiāng)紳在長(zhǎng)期的交往之中已達(dá)成一種默契,即鄉(xiāng)紳有配合官府治理鄉(xiāng)村的義務(wù)和責(zé)任。”

二、二十世紀(jì)以來我國鄉(xiāng)村治理體系及組織層級(jí)

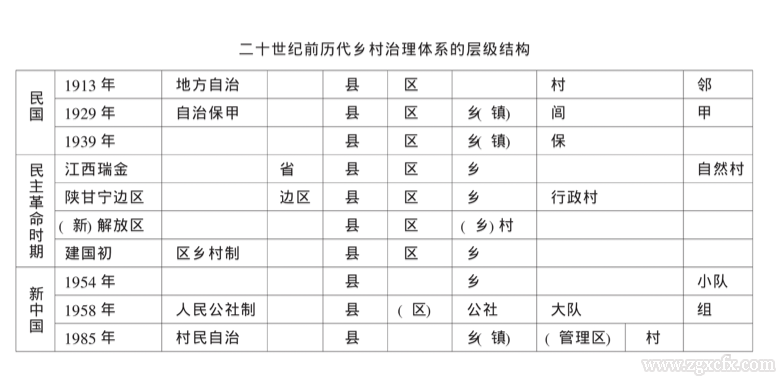

民國以降,農(nóng)村基層組織與管理體制屢有變動(dòng),特別是清末維新變法之后,鄉(xiāng)鎮(zhèn)自治開始引入中國農(nóng)村。民國初年,北方各省鄉(xiāng)村制度曾沿襲清末舊制,縣下為城、鎮(zhèn)和鄉(xiāng),城、鎮(zhèn)和鄉(xiāng)地位同等;南方則自定新制,縣下設(shè)市和鄉(xiāng)。縣下的城、鎮(zhèn)、市或鄉(xiāng)均是自治組織,均有議決機(jī)關(guān)、執(zhí)行機(jī)關(guān)和監(jiān)督機(jī)關(guān),辦理本地方的教育、衛(wèi)生、道路、工程、農(nóng)業(yè)、商務(wù)、慈善以及公共營(yíng)業(yè)等等。民國三年二月,北洋政府借口各地自治機(jī)關(guān)“良莠不齊”“妨礙行政”,下令停辦自治。同年十二月又公布《地方自治試行條例》和《地方自治試行條例施行規(guī)則》,復(fù)行地方自治。不過,將縣下城、鎮(zhèn)和鄉(xiāng)均改為區(qū)。民國四年八月,北洋政府又公布《縣治戶口編查規(guī)則》,規(guī)定縣下編置區(qū),區(qū)內(nèi)住戶分編牌甲。于是,縣下形成為區(qū)、甲、牌三級(jí)制。不過,這一體制并未在實(shí)踐中推行,各省仍行舊制。民國十年七月,北洋政府公布《市自治制》和《鄉(xiāng)自治制》,縣下統(tǒng)一為市和鄉(xiāng),實(shí)行市鄉(xiāng)自治。

不過,北洋軍閥時(shí)期政局動(dòng)蕩,基層自治有名無實(shí),有的事實(shí)上未能實(shí)施,各地軍閥各行其是。最為典型的是民國六年山西倡“村本政治”,試行以村為自治單位,村下編閭鄰,五家為鄰,設(shè)鄰長(zhǎng),五鄰為閭,設(shè)閭長(zhǎng)。民國十一年又行區(qū)村制,縣下設(shè)區(qū)、村、閭和鄰。區(qū)為區(qū)公所,作為縣政府的派出機(jī)構(gòu)。

1928年9月15日,南京政府公布《縣組織法》,縣下實(shí)行四級(jí)制:縣下劃區(qū)、區(qū)下設(shè)村里,村里下編閭,閭內(nèi)編鄰。區(qū)雖然有自治職能,但區(qū)長(zhǎng)縣長(zhǎng)遴選,呈請(qǐng)民政廳委任。此后為推行自治,1929年3月16日公布《各縣劃區(qū)辦法》,后又公布重訂的《縣組織法》并制訂《鄉(xiāng)鎮(zhèn)自治施行法》等一系列法規(guī),縣下村里改為鄉(xiāng)鎮(zhèn),但仍維持四級(jí)制,即區(qū)、鄉(xiāng)或鎮(zhèn)、閭、鄰。新法規(guī)定區(qū)為自治團(tuán)體,區(qū)長(zhǎng)由選舉產(chǎn)生。不過,區(qū)長(zhǎng)設(shè)區(qū)助理員,從通過公務(wù)員考試等人員中錄用。

在實(shí)行自治的同時(shí),從1931年始,南京政府為“剿匪”和“剿共”的需要,在江西、鄂豫皖以及福建、陜西、四川和貴州等地推行保甲制度,改閭鄰為保甲,后又行區(qū)、聯(lián)保、保和甲。1939年新縣制實(shí)施,正式確定縣以下為區(qū)、鄉(xiāng)或鎮(zhèn)、保和甲四級(jí)制,四級(jí)政權(quán)“逐級(jí)運(yùn)用,層層節(jié)制”,農(nóng)村組織與管理日趨嚴(yán)密,自治名存實(shí)亡。

民主革命時(shí)期,中國共產(chǎn)黨在不同時(shí)期及不同的根據(jù)地實(shí)行過不同的組織與管理體制。從組織層級(jí)上來看,根據(jù)地除保持了區(qū)作為政府派出機(jī)構(gòu)之外,基層政府進(jìn)一步下延到村一級(jí)。陜甘寧邊區(qū)時(shí)就設(shè)立了村政府,形成區(qū)、鄉(xiāng)、行政村和自然村四級(jí)制。從新中國成立以后,縣下管理層級(jí)也不斷變化。建國初,由于鄉(xiāng)村規(guī)模較小,根據(jù)《區(qū)各界人民代表會(huì)議組織通則》《區(qū)人民政府及區(qū)公所組織通則》、《鄉(xiāng)(行政村)人民代表會(huì)議組織通則》和《(行政村)人民政府組織通則》,縣下管理層級(jí)基本上是兩級(jí)制和三級(jí)制并存。一是縣—區(qū)政府—鄉(xiāng)(村)級(jí)政府體系,另一種是縣—區(qū)公所(縣派出機(jī)構(gòu))—鄉(xiāng)(村)政府兩級(jí)政府體系。前者“區(qū)”為一級(jí)政權(quán),而后者“區(qū)”為縣派出機(jī)構(gòu),“區(qū)公所執(zhí)行縣人民政府交辦事項(xiàng),并承縣人民政府之命,指導(dǎo)、監(jiān)督與協(xié)助所轄鄉(xiāng)人民政府的工作。”這種區(qū)鄉(xiāng)村體制是與小鄉(xiāng)制相適應(yīng)的。特別是1951年之后隨著區(qū)鄉(xiāng)(行政村)劃小,縣轄鄉(xiāng)數(shù)量增加,平均一個(gè)縣轄百余鄉(xiāng),縣的管理負(fù)擔(dān)加重,為了便于管理,各地在鄉(xiāng)之上設(shè)立區(qū)。到1953年,全國共設(shè)18900多個(gè)區(qū)公所。

1954年之后,隨著合作化過程中鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)模的合并,縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)目也大幅度減小,區(qū)作為一級(jí)政府或派出機(jī)構(gòu)也失去了意義。為此,從1955年開始,各地開始了擴(kuò)鄉(xiāng)、建社(合作社)、撤區(qū)工作。在人民公社化高潮時(shí),大部分公社由鄉(xiāng)鎮(zhèn)改組而成,也有一部分公社建在區(qū)級(jí)(少數(shù)甚至縣級(jí)),分別稱為“鄉(xiāng)社”與“區(qū)社”。到1958年下半年,人民公社化之后,公社的范圍大體相當(dāng)于原來的區(qū)的規(guī)模,各地不僅撤銷了鄉(xiāng)人民政府,也撤銷了區(qū)。

然而,隨著人民公社規(guī)模的擴(kuò)大,為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,一些“區(qū)社”下面便設(shè)立管理區(qū),這種管理區(qū)相當(dāng)于原來的鄉(xiāng)鎮(zhèn),事實(shí)上重新回到縣—公社—管理區(qū)的三級(jí)體制。到六十年代初,鑒于人民公社過大及種種問題,根據(jù)中央的要求,各地劃小了人民公社的規(guī)模,并在公社內(nèi)部實(shí)行公社—生產(chǎn)大隊(duì)—生產(chǎn)小隊(duì)三級(jí)組織與管理體制,以生產(chǎn)隊(duì)為基本核算單位。一些地方的公社劃小下沉到原來的管理區(qū)。由于公社規(guī)模縮小,縣轄公社的數(shù)量過多,管理幅度過大,為此,在公社下沉的同時(shí),一些地方又恢復(fù)了原來的區(qū)機(jī)構(gòu),再次形成縣—區(qū)—公社三級(jí)體制。此后,雖然一些省市對(duì)縣下層次進(jìn)行過不少調(diào)整,撤銷了公社之上的區(qū),但為了便于管理,又在公社之下設(shè)管理區(qū),但直到二十世紀(jì)八十年代改革前,基本上維持縣—公社—管理區(qū)三級(jí)體制。

1982年4月12日中共中央、國務(wù)院通知實(shí)行政社分開、重建鄉(xiāng)政府后,部分省、自治區(qū)、直轄市又恢復(fù)了一些縣轄區(qū)。雖然區(qū)在法律上僅僅是縣政府的派出機(jī)構(gòu),但不少地方,區(qū)實(shí)際上擁有節(jié)制鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作的權(quán)力。為了減少基層管理的層次及增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的權(quán)力和獨(dú)立性,1986年,中央決定“拆區(qū)并鄉(xiāng)”。此后,絕大部分省、自治區(qū)、直轄市陸續(xù)撤消了縣轄區(qū),全國縣轄區(qū)數(shù)1987年底為5503,1992年底為1231,1998年底為398。拆區(qū)并鄉(xiāng)大大減少了鄉(xiāng)鎮(zhèn)的數(shù)量。然而,鄉(xiāng)鎮(zhèn)面積隨之?dāng)U大,所管轄的村民委員會(huì)數(shù)目也相應(yīng)增多,這給鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的管理帶來困難,另外,“拆區(qū)”及“并鄉(xiāng)”又產(chǎn)生大量的富余干部的安置問題。

于是,大多數(shù)地方在拆除鄉(xiāng)鎮(zhèn)之上的區(qū)的同時(shí)又在鄉(xiāng)鎮(zhèn)之下村民委員會(huì)之上又建立了“管理區(qū)”“辦事處”及“黨總支”之類的機(jī)構(gòu),分流和安置一批干部,同時(shí)對(duì)村民委員會(huì)進(jìn)行分片管理。由此,再次形成縣—鄉(xiāng)鎮(zhèn)—管理區(qū)(非正式的派出機(jī)構(gòu))—村委會(huì)體制。

在大多數(shù)省區(qū),管理區(qū)等作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的派出機(jī)構(gòu),主要是“上傳下達(dá)”,實(shí)際管理權(quán)力較小。少數(shù)省市如廣東省,管理區(qū)則擁有較大的權(quán)力,村民委員會(huì)權(quán)力和地位虛弱,實(shí)行“強(qiáng)區(qū)弱村”的體制。值得注意的是,廣西在政社分開時(shí),主要以原來的生產(chǎn)大隊(duì)為基礎(chǔ)設(shè)立村委會(huì)。從1987年6月開始,陸續(xù)將村委會(huì)下沉到自然村,把村委員會(huì)改為村公所。云南在政社分開后也實(shí)行“大區(qū)小鄉(xiāng)制”,即在公社范圍內(nèi)設(shè)區(qū),在生產(chǎn)大隊(duì)基礎(chǔ)上設(shè)鄉(xiāng)政府,在生產(chǎn)隊(duì)及自然村的基礎(chǔ)上設(shè)村委會(huì)。1987年10月以后實(shí)行撤區(qū)建鄉(xiāng),在區(qū)的基礎(chǔ)上建鄉(xiāng)政府,改原來的鄉(xiāng)(以生產(chǎn)大隊(duì)為基礎(chǔ)建立)為村公所,由村公所管轄村委會(huì),由此形成鄉(xiāng)鎮(zhèn)—村公所—村委會(huì)體制。不過,九十年代中后期,廣西、云南對(duì)鄉(xiāng)村基層體制再次進(jìn)行重大調(diào)整和改革,廢除了村公所制度,對(duì)村民委員會(huì)進(jìn)行合并,重新在原來的生產(chǎn)大隊(duì)基礎(chǔ)上建立村民委員會(huì)。廣東也廢止“管理區(qū)”建制。雖然中央及各省均強(qiáng)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)之下不得設(shè)立派出機(jī)構(gòu),鄉(xiāng)鎮(zhèn)直轄村委會(huì),但是,在不少地區(qū),鄉(xiāng)鎮(zhèn)之下仍保持著管理區(qū)、指導(dǎo)組之類的機(jī)構(gòu),作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)的派出機(jī)構(gòu)。

從二十世紀(jì)縣以下農(nóng)村治理體系的變遷來看,有三個(gè)顯著特點(diǎn):

一是國家政權(quán)組織進(jìn)一步深入農(nóng)村基層。民國時(shí)期國家農(nóng)村基層政權(quán)組織延伸到區(qū),并最后穩(wěn)定于鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)。與此同時(shí),國家權(quán)力還進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下的村鄰的控制,曾規(guī)定所有村長(zhǎng)均經(jīng)照章推舉,分別委任。這表明國家在相當(dāng)程度上已擁有對(duì)村街組織建置及人員任免的權(quán)力,村組織也隨之行政化。不過,如果說民國時(shí)期正式的基層政府僅止于鄉(xiāng)鎮(zhèn)的話,從民主革命時(shí)期開始,中國共產(chǎn)黨在政權(quán)建設(shè)中將基層政權(quán)逐步延伸到村一級(jí),設(shè)立行政村及村政府,只是到二十世紀(jì)末實(shí)行村民自治的過程中,國家政權(quán)開始從村一級(jí)后退。不過,即使如此,村委會(huì)組織也承擔(dān)著鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及國家行政職能,存在比較嚴(yán)重的行政化。

二是農(nóng)村基層推行和實(shí)施基層自治。自清末引入鄉(xiāng)鎮(zhèn)自治以來,實(shí)行自治一直是農(nóng)村基層治理努力的方向,只不過農(nóng)村基層自治之路艱難曲折。民國時(shí)期一度推行鄉(xiāng)鎮(zhèn)自治,但在實(shí)踐中未能成功實(shí)行;延安時(shí)期中國共產(chǎn)黨在根據(jù)地曾實(shí)行普遍的民主直選,一度成為民主的典范。建國以后的人民公社體制也強(qiáng)調(diào)民主建社,但最后走上政社不分、黨政不分、權(quán)力集中的道路。二十世紀(jì)末實(shí)行村民自治,但也出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的行政化現(xiàn)象。盡管如此,無論在民國時(shí)期還是當(dāng)今,農(nóng)村基層治理一直面臨著比較強(qiáng)烈的民主自治的要求和壓力。

三是農(nóng)村基層組織與管理實(shí)行多層治理,且屢有變動(dòng)。僅從建國以后縣下基層組織的層級(jí)變化就可以發(fā)現(xiàn),在建國以后一度實(shí)行區(qū)—鄉(xiāng)(村)縣兩級(jí)制;人民公社時(shí)期縣下設(shè)立(大)公社—管理區(qū)—大隊(duì)—小隊(duì)或縣—區(qū)—(小)公社—大隊(duì)—小隊(duì),維持三級(jí)及四級(jí)制;改革以后,實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)—(管理區(qū))—村委會(huì)—村民小組結(jié)構(gòu),保持三級(jí)制及準(zhǔn)四級(jí)制。顯然,建國以來我國縣以下一直維持著多級(jí)管理制度,變動(dòng)頻繁。

三、鄉(xiāng)村治理組織建設(shè)的內(nèi)在邏輯及未來的選擇

上述歷史的回顧極其簡(jiǎn)略,難以展現(xiàn)我國不同時(shí)代不同地域農(nóng)村多樣化的治理方式和組織結(jié)構(gòu)。不過,僅從已有的事實(shí)中,我們也可以看出我國農(nóng)村社會(huì)的多層治理及其復(fù)雜性和變動(dòng)性。另一方面,也不難發(fā)現(xiàn)國家政權(quán)一直通過多重組織努力地深入鄉(xiāng)村社會(huì),以維持對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)的控制。這一過程在二十世紀(jì)表現(xiàn)得最為明顯。特別是二十世紀(jì)以來,鄉(xiāng)村組織與管理逐步地行政化、官僚化和國家化,這一過程通常被視為是“國家政權(quán)建設(shè)”的過程,也是中國現(xiàn)代化的重要表現(xiàn)。

對(duì)二十世紀(jì)初國家權(quán)力向鄉(xiāng)村及基層的擴(kuò)張的原因有不少的研究和解釋,其中,最主要的原因是對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)的資源的索取,尤其是財(cái)政的吸取。正如一些學(xué)者所指出的,二十世紀(jì)初國家權(quán)力擴(kuò)張的重要原因就是“為軍事和民政而擴(kuò)大財(cái)源”,這一方面是支付帝國主義列強(qiáng)的巨額賠款,另一方面也是為了實(shí)行“新政”以重建國防及“革新圖強(qiáng)”的現(xiàn)代化的需要。特別是在隨后的軍閥混戰(zhàn)中,對(duì)財(cái)政的需求更加迫切,因此,“國家開始不斷地向農(nóng)村攤款,先是支付巨額賠償,后來用來支持無休無止的混戰(zhàn)。所有這些攤款很快便超出田賦的數(shù)倍。”其結(jié)果是國家權(quán)力及政權(quán)組織不斷深入農(nóng)村基層,建立完備的基層組織與管理體系以強(qiáng)化對(duì)農(nóng)村和農(nóng)民的索取。不過,國家權(quán)力延伸和強(qiáng)化在加大財(cái)稅索取的力度的同時(shí),也使農(nóng)民不堪重負(fù),導(dǎo)致鄉(xiāng)村衰敗,最終激起農(nóng)民的不滿,使鄉(xiāng)村社會(huì)陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)和政治危機(jī)之中。

這一解釋是有說服力的。事實(shí)上,從歷史上看,征收賦稅向來是鄉(xiāng)里組織的最基本和最主要的職責(zé)和職能。特別是在傳統(tǒng)的帝國時(shí)代,農(nóng)業(yè)賦稅是國家財(cái)政收入的主要來源,也是各級(jí)政府機(jī)構(gòu)賴以正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及官僚薪俸的重要保證。然而,對(duì)于歷代王權(quán)來說,面向廣袤的鄉(xiāng)村和分散的農(nóng)民征取稅賦并不是一件輕易的事,這不僅取決于王權(quán)對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)的干預(yù)和控制能力,也直接受制于管理與控制成本。特別是小農(nóng)的剩余的有限性決定了王朝難以供養(yǎng)龐大的官僚機(jī)構(gòu),為了最為經(jīng)濟(jì)地收取稅費(fèi),歷代不得不依賴鄉(xiāng)村組織和鄉(xiāng)紳的支持和協(xié)助。正因如此,歷代王朝都借助鄉(xiāng)里組織及鄉(xiāng)紳以實(shí)現(xiàn)稅賦征繳的目標(biāo)。

如是我們看到,歷代均對(duì)鄉(xiāng)里組織規(guī)定了賦稅的任務(wù)。秦朝鄉(xiāng)有三老、有秩、嗇夫、游徼,三老掌教化,嗇夫職聽訟,有秩收賦稅,游徼循禁賊盜。漢承秦制,鄉(xiāng)置三老、有秩、嗇夫、游徼的同時(shí),又有鄉(xiāng)佐,主民收賦稅。北魏實(shí)行三長(zhǎng)制,由三長(zhǎng)定民戶籍、平均口算、組織課稅。唐代“大唐令,諸戶以百戶為里,五里為鄉(xiāng),四家為鄰,五家為保。每里置正一人,……掌按比戶口,課植農(nóng)桑;檢查非違,催驅(qū)賦役。”宋代鄉(xiāng)里分工比唐代更加明確,里正、戶長(zhǎng)、大保長(zhǎng)、甲頭主稅收。明代洪武四年設(shè)立糧長(zhǎng)制,規(guī)定“每糧萬石設(shè)糧長(zhǎng)一名,知數(shù)二名,推糧多者為之。今六縣計(jì)六十五倉,正副糧長(zhǎng)一百五十九名”,督促其鄉(xiāng)的賦稅。糧長(zhǎng)主持納糧一萬石或數(shù)千石的地區(qū)內(nèi)田糧的催征、經(jīng)收和解運(yùn),且直接向皇帝負(fù)責(zé),如此等等,莫不如此。歷代設(shè)置鄉(xiāng)里組織的主要目標(biāo)是為了稅賦征繳,從一定意義上說,鄉(xiāng)村社會(huì)的組織和權(quán)力體系也是因稅賦征繳而建立起來。

不過,除了稅賦征繳之外,我們也看到,傳統(tǒng)鄉(xiāng)里組織還承擔(dān)著聽訟案件、維護(hù)治安、教化百姓以及定民戶籍、課植農(nóng)桑等任務(wù)。其實(shí),對(duì)于任何一個(gè)國家政權(quán)和政府來說,其存在及正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提不僅是有能力吸取社會(huì)資源,同時(shí),也要求有能力提供基本的公共服務(wù)并控制社會(huì)。教化百姓及勸課農(nóng)桑的目的不僅是為了提升人們的素質(zhì),發(fā)展經(jīng)濟(jì)改善民生,也是為了有效地控制民心,并在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中獲取更多的資源。

事實(shí)上,無論是在傳統(tǒng)社會(huì)還是現(xiàn)代社會(huì)中,一個(gè)政權(quán)的生存取決于自身的資源吸納能力、社會(huì)控制能力和公共服務(wù)能力,這三個(gè)方面的能力也決定了政權(quán)的生存能力和發(fā)展能力。在傳統(tǒng)的帝國時(shí)代,上述三大功能主要是由鄉(xiāng)里組織來完成的。不過,我們也看到,帝國時(shí)代稅賦征收及社會(huì)控制曾由不同的組織來承擔(dān),如保甲主治安、亭里掌賦稅。而且上述職能也由家族和宗族等協(xié)助或分享。如果說傳統(tǒng)鄉(xiāng)村治理體系具有較強(qiáng)的財(cái)政吸納能力及社會(huì)管理與控制能力的話,農(nóng)村公共服務(wù)的功能則比較弱,農(nóng)民的生老病死及教育、災(zāi)荒及扶貧撫恤等等主要是農(nóng)民自己承擔(dān)。在此方面,家族及鄉(xiāng)紳發(fā)揮了重要作用,它們組織公共活動(dòng)、興辦公益事宜、執(zhí)掌鄉(xiāng)村教化、維持社會(huì)秩序以及滿足人們多種需求的功能,由此使得鄉(xiāng)村社會(huì)保持著一定的“自治”色彩,只是這種自治不過是王權(quán)對(duì)公共服務(wù)“無為而治”而已。

隨著社會(huì)的發(fā)展,我們看到國家的財(cái)政吸納能力、社會(huì)控制能力和公共服務(wù)能力都在不斷增強(qiáng),其運(yùn)行方式也發(fā)生了重大改變。特別是新中國成立以后,傳統(tǒng)的家族、士紳的稅收、治安、教化和公益等等功能已經(jīng)不復(fù)存在,被新型的財(cái)政稅收組織、公安司法系統(tǒng)、國民教育體系以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組織所取代,出現(xiàn)明顯的國家化、制度化和行政化。傳統(tǒng)鄉(xiāng)村社會(huì)治理被納入國家“官治”體系之中。事實(shí)上,這也是建國以后農(nóng)村基層組織和管理干部不斷膨脹的根本原因。

上述分析無疑給我們一些重要的啟示:政府的財(cái)政能力不僅取決于自身的控制能力,也取決于農(nóng)村社會(huì)的承受能力及征繳成本。過度的資源吸取最終會(huì)導(dǎo)致鄉(xiāng)村衰敗及政權(quán)的內(nèi)卷化;農(nóng)村基層組織與管理方式不僅取決于政府社會(huì)控制的需求和能力,同樣也取決于為此支付的管理成本。傳統(tǒng)帝國向現(xiàn)代國家轉(zhuǎn)變的重要表現(xiàn)不僅是財(cái)政及控制能力的增強(qiáng),也表現(xiàn)為更多的承擔(dān)公共管理與公共服務(wù)的職能,由此也推動(dòng)國家權(quán)力及政權(quán)組織向社會(huì)基層不斷擴(kuò)張。鄉(xiāng)村多層組織的存在及“官紳(民)合作”不僅是國家控制的需要和產(chǎn)物,也是一種節(jié)約成本的制度安排。

正因如此,在當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革的討論中,我們不能不注意到上述歷史的經(jīng)驗(yàn)。事實(shí)上,2000年以來的稅費(fèi)改革及鄉(xiāng)村機(jī)構(gòu)和人員的精簡(jiǎn)在相當(dāng)程度上也是由于農(nóng)村稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過重,農(nóng)民不堪重負(fù),農(nóng)村稅費(fèi)征繳的經(jīng)濟(jì)成本、管理成本及政治成本過大而不得不為之。但是,單純的稅費(fèi)減免并不是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)退出鄉(xiāng)村的充要條件。雖然稅費(fèi)改革促成農(nóng)業(yè)稅的終結(jié),但農(nóng)村法定和合理的稅賦依然存在,而且隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及農(nóng)民收入的增長(zhǎng),特別是隨著改革的深入,鄉(xiāng)村土地、物業(yè)等地方稅種的增加,農(nóng)村積累及稅賦供給能力也將提高,國家在鄉(xiāng)村仍需要維持必要的財(cái)稅征收體系。另一方面,更重要的是,隨著社會(huì)的發(fā)展,人們對(duì)公共服務(wù)的需求越來越多,要求國家和政府提供更多的公共產(chǎn)品和服務(wù),維持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的秩序,這些不僅要求鄉(xiāng)村政權(quán)組織的存在,也將推動(dòng)鄉(xiāng)村政權(quán)服務(wù)職能的強(qiáng)化。

如果從歷史的角度看,不同時(shí)代的鄉(xiāng)村治理均實(shí)行多層治理結(jié)構(gòu),不僅源于賦稅及控制的需要,也是廣闊而分散的鄉(xiāng)村管理困難的結(jié)果。其實(shí),不少學(xué)者的研究也表明,秦漢至明清之際的1800余年,中國歷代王朝的人口一直徘徊在2000~6000萬人,縣級(jí)行政單位保持在1000~1800個(gè),全國平均每縣所轄基本沒有達(dá)到“地方百里、人口萬戶”的建制規(guī)模。清代中期以后,全國人口由1.7億人猛增到4.3億人,“凡府、廳、州、縣一千七百有奇”,平均每縣所轄10~35萬人,仍然屬于一種小縣建制。明代一個(gè)縣管理500-1000平方英里區(qū)域,人口從30000到250000不等。此時(shí)縣以下鄉(xiāng)村也維持了三級(jí)甚至四級(jí)管理組織。從目前來看,雖然我國農(nóng)村交通通訊條件有極大的改善,政府管理資源、技術(shù)和能力也日益現(xiàn)代化,但是,人口及公共事務(wù)也大幅度增加,不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人口比歷史上一個(gè)縣的人口還多。簡(jiǎn)單地撤掉鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府不僅可能造成管理的真空,也難以有效地滿足農(nóng)民公共服務(wù)的需求。

事實(shí)上,建國以后,中央和地方曾多次力求精簡(jiǎn)縣以下鄉(xiāng)村組織與管理層級(jí),但結(jié)果常常是一旦撤除鄉(xiāng)鎮(zhèn)之上的管理機(jī)構(gòu)如“區(qū)”,鄉(xiāng)鎮(zhèn)為便于管理不得不在其下設(shè)立“管理區(qū)”或“片”,而拆除鄉(xiāng)鎮(zhèn)之下的管理區(qū)組織,鄉(xiāng)鎮(zhèn)之上又會(huì)恢復(fù)設(shè)立區(qū)級(jí)組織。這種“上拆下建”與“下拆上建”的更替在相當(dāng)程度上反映我國鄉(xiāng)村人口多、面積大,鄉(xiāng)村治理的因難,以及政府管理層級(jí)與幅度之間的矛盾。

正因如此,至少在當(dāng)前,鄉(xiāng)村多層治理仍具有客觀必要性和必然性。爭(zhēng)論鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)是否退出鄉(xiāng)村或者是“強(qiáng)化”還是“弱化”鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)過于簡(jiǎn)單化和絕對(duì)化,問題的重點(diǎn)和關(guān)鍵其實(shí)是在于鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)必將存在的條件下哪些功能和組織應(yīng)強(qiáng)化、哪些功能和組織應(yīng)弱化?正如不少人指出的,從目前來看,應(yīng)該轉(zhuǎn)變政府職能,弱化鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接參與經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)過程的功能和部門,而鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共管理和公共服務(wù)的功能和組織應(yīng)予以加強(qiáng)。

在此還必須強(qiáng)調(diào)的是,從歷史的經(jīng)驗(yàn)來看,無論是財(cái)政征繳、社會(huì)控制和公共服務(wù),政府均必須考慮其社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和政治成本。一種最為經(jīng)濟(jì)的辦法無疑也是最有效率的辦法。在歷史上,歷代王朝發(fā)現(xiàn)借助鄉(xiāng)里、家族和士紳來實(shí)現(xiàn)自身的目標(biāo)不失為一種經(jīng)濟(jì)的且不得已的辦法,那么,在當(dāng)前我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)改革中,如何動(dòng)員社會(huì)組織和民間力量參與鄉(xiāng)村社會(huì)的公共管理和公共服務(wù)也是必須切實(shí)解決的問題。期望國家包攬一切農(nóng)村公共產(chǎn)品和公共服務(wù)努力,不僅是不經(jīng)濟(jì)的,也是國家力所不及的。

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《開放時(shí)代》2008(03)

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)