——以根治海河為中心的考察

【摘 要】集體化時期的水利工程多采用“大會戰”的方式,被視為中共戰爭年代“集中力量打殲滅戰”軍事原則的延伸。以根治海河為例,這是由該流域的自然條件和當時的生產力水平決定的,而人民公社制度和農民的生活狀況確保了施工勞動力的組織。“大會戰”由于調集勞動力多,治理效果比較明顯,但因主要依靠強大的政權力量來推動,難以納入制度化軌道,造成前緊后松、不按經濟規律辦事等一些明顯的問題。

【關鍵詞】“大會戰”;根治海河;組織方式;民工

集體化時期我國在水利建設上取得了突出成就,其組織方法與原則值得探究。1964年,水電部在總結“大躍進”期間水利工作經驗的基礎上,明確提出了水利建設中要貫徹毛澤東在戰爭年代提出的“集中力量打殲滅戰”的戰略思想[1],直接促成了“大會戰”組織方式的采用。此時正值大規模根治海河的準備階段。海河干流流經天津市區,總長只有73公里,但其上游卻連接著眾多河流,形成廣闊的海河水系,是我國七大江河之一。1963年8月,海河流域爆發了特大洪水,給流域內人民群眾的生命和財產造成了巨大損失。在毛澤東“一定要根治海河”的號召下,自1965年起,轟轟烈烈的根治海河運動正式展開,海河各水系逐一得到治理,至1980年,大規模治水運動方告結束。在根治海河運動中,河道工程都采用了“大會戰”的組織方式,這是當時水利建設中的常用方法。目前,學術界無論對集體化時期水利史的整體研究或對根治海河運動的專題研究中,均未對該項組織方式進行專門考察[2]。本文擬對根治海河運動中采取的“大會戰”的必要性和條件、“大會戰”的實施狀況及由此反映出的特征進行分析,以深化對集體化時期水利史的研究。

一、“大會戰”的必要性和條件

海河流域東臨渤海,西倚太行,南界黃河,北接蒙古高原,涵蓋了北京、天津市的全部,河北省大部和山西、河南、山東、內蒙古等省、自治區的一部分。海河流域地勢上西高東低,各河流多發源于山區,源短流急;到達平原后水流漸緩,泥沙沉積,河床淤高;而下游河道狹窄,入海口少且狹小,排泄不暢,容易形成水災。氣候上,由于所處緯度和地勢的原因,造成春季多風少雨,但到了夏季,來自海上的暖濕氣流受到西北部山區的急劇抬升,又容易形成極強的暴雨。這種特殊的地形和氣候條件決定了流域內水旱災害頻發。建國前歷屆政府對海河流域曾多次進行治理,但由于政治經濟狀況、技術條件等因素影響,治理上零零散散,始終未能根除災害的發生。新中國成立后,由于黨和國家對水利建設高度重視,一度加強了對該流域的治理,包括平原除澇和修建山區水庫等工程,不過由于治理標準依然較低,仍未能從根本上解除水患的威脅。1963年大水災的慘痛教訓使人們認識到,要想從根本上解決海河流域的災害問題,必須在全面規劃、綜合治理上下工夫,即必須實施長期的綜合治理規劃,根治海河運動由此興起。由于綜合治理工程規模大,直接促成了“大會戰”組織方式的采用。

首先,海河流域河流眾多,要想盡快產生成效,必須進行綜合規劃、集中治理。海河流域由南運河、子牙河、大清河、永定河、北運河五大水系組成。上游支流繁多,達三百多條,河水逐漸向平原低洼地帶集中,最后匯流至海河干流,經大沽口入海。海河各河流猶如一把巨型扇子斜鋪在華北平原上,扇柄直指天津。在遇到較強降雨的時候,上游水流由于地形原因快速向下宣泄。而中下游泄水量小,上下游行洪能力相差幾十倍甚至一、二百倍[3],根本無法滿足排水要求,以致出現洪水越過河堤漫流的狀況,不但中下游經常遭災,天津市在歷史上有多次被一淹數月的記錄。要想徹底根除海河水患,必須采用多種措施解決下游排水壓力。根據該流域的特點,國家主席劉少奇為海河治理確定了“上蓄、中疏、下排”的指導方針,為根治海河指出了正確的方向[4]。上蓄是指在上游新建和續建水庫,攔蓄洪水;中疏即疏通中游河道,增強行洪能力;下排指擴挖或增開入海尾閭,將洪水分流,繞開天津在其他地方入海。按照規劃,工程分期實施,近期以排為主,即前十年將“工程重點放在中下游防洪河道和排瀝骨干河道治理方面。”[5]中下游河道工程包括將河道展寬疏通、加高加固堤防或者平地開挖新河,由此可見,工程量是非常巨大的。此種工程不是當地有限勞動力在短期內能夠解決的,因此治理工作的開展必須從組織和效果等各方面綜合考慮。

從方便組織民工的角度,依靠沿河群眾進行治理是最簡單的組織方法,只是分散開工,各河道同時上馬,由各社隊、各縣、各地區負責自己范圍內的河段,不但上下游之間在工程規劃、管理上難以做到統一標準,而且工程在短期內也無法發揮效益,這是有前車之鑒的。“過去水利建設中由于缺乏全面規劃,不同程度地存在著戰線長、攤子多、兵力分散等缺點,造成大量的‘半拉子’工程,甚至搞了些瞎工程。”[6]這是深刻的教訓。水利工程季節性很強,就海河流域來說,它需要在夏季雨水集中時發揮作用,所以有關組織管理部門認為:“大規模的防洪除澇工程,只有利用冬春季節修建,才能當年汛期生效,這是水利工程的特點。如果汛期不能生效,即使推遲時間很短,也等于推遲一年。因此,要打殲滅戰,就要一鼓作氣、一氣呵成的戰略部署。”[7]打殲滅戰需要集中力量,必須采取大協作、大會戰的組織方式,根據水害的輕重緩急依次治理,這樣才能夠做到速戰速決,不留尾工,使工程當年生效。因此,采用“大會戰”的集中治理方法成為上級組織管理部門的共識。

其次,當時機械化水平低,主要靠人工,施工效率低,只能采取“人海戰術”進行會戰。建國初期,我國工業落后,對于大型工程來說,尚無法提供足夠的機械設備進行機械化施工。而且國家經濟困難,也無力保證機械化施工所產生的各項消耗。因此在水利工程上,主要靠的依然是人的體力勞動,用較為簡陋的鐵锨、小車等工具來完成挖河筑堤的任務。即便如此,由于當時全國水利建設任務大,有的年份連膠輪車這樣的簡單工具都有供不應求之勢,原因是原材料緊張[8],這是由當時的生產力水平所決定的。人工勞動的效率是比較低的,據當時經常參加水利工程的民工回憶,一個民工平均一天挖、推五六立方米的土,多的能達到10立方米以上。如此數目對于龐大的工程量來說顯然是微不足道的。以根治海河工程1970年冬至1971年春的規劃為例,挖方和填方總土方量達1.102億立方米[9],其他年份的工程量基本類似。可以看出,只有增加民工的絕對數量,才能保證工程按期完成。海河“大會戰”是當時技術、生產力水平所決定的。

以上兩個因素決定了必須采取集中治理的方法,方能盡快使海河工程產生效益。而此時人民公社制度的確立及農民的生活狀況則保證了海河“大會戰”所需勞動力的調集。

首先,人民公社體制為勞動力的組織提供了保障。1962年,“三級所有,隊為基礎”的人民公社體制確立,生產隊成為基本的核算單位。國家為根治海河確定的出工政策為:“生產隊集體出工,義務勞動,國家管飯,不計工資。”[10]也就是說,根治海河所需勞動力,是各地生產隊無償提供的義務工,是沒有勞動報酬的,連鐵锨、小車等簡單工具都由出工生產隊自帶,國家只負責工程所需材料的投入和糧食、工具等的些許補助。以河北省為例,每期工程任務確定后,先由省根治海河指揮部根據工程量確定總的出工人數,然后分配各地區出工名額,再通過地區——縣——公社——生產大隊——生產隊逐級分配任務,最后把具體名額落實到生產隊。這時生產隊實行集體勞動,由生產隊長負責所需民工的組織動員工作,經相互協商,最后確定出工人員。生產隊還需要給出工者記工分,所記分值與在隊勞動社員相同或略高,這樣便使出工者可以和在隊勞動的社員一樣參加生產隊的年終分配,相當于由出工的生產隊集體來承擔治河民工的勞動報酬。當時根治海河不僅是一項生產任務,而且是作為一項政治任務來抓的,指定的出工人數是必須要保證的,即使動員工作出現困難,基層生產隊也要想方設法保證出工名額。人民公社體制在勞動力的組織方面顯示出明顯的優勢,確保了“大會戰”所需民工的調集。

其次,農民生活困難也使得勞動力的組織更為便利。人民公社早期,農民的生活還是相當困難的,所分得的口糧數量一般難以滿足生活需要。1966年4月,周恩來總理到河北省大名縣前桑圈大隊調查,了解到這個大隊“三年沒有分配現金、人均口糧每日只五點七兩。”[11]如此低的口糧水平是根本吃不飽飯的,很多家庭只能過著“糠菜半年糧”的生活。而根治海河早期提出了“國家管飯”的政策,這樣,農民出工治河不但自己能夠吃飽,還能為家中省下一個主要勞動力的口糧,以緩解家庭生活的困難,因此成為激勵民工參加治河的主要動力。筆者在采訪當年根治海河的民工中,絕大多數人表達了這一想法。有人說:“年輕的時候光去挑河了,為的嘛呢?沒得吃啊,為了省口吃的,哪有的吃啊,分那么點糧食。出去一個小伙子呆上兩三個月,省不少吃的。俺們一個小伙子頂家里好幾個人吃,小孩吃不多,吃點就飽了,俺們吃少了能干活嘛,當時又沒油水,一年不見一點油,分個三斤兩斤的芝麻也賣了。”[12]由此可以看出,由于當時農民生活困難,治河前期在民工動員上是比較容易的。

另外,由于“一定要根治海河”是毛澤東提出的口號,再加上建國后濃厚的政治氛圍,為了更有效地動員民工和調動民工的積極性,黨和政府采取了革命年代及建國初期常用的宣傳話語和宣傳手段,提出“我們必須積極地宣傳最高指示,認真地貫徹最高指示,堅決地執行最高指示,使廣大社員群眾認清為革命出工、為革命治河的道理。”[13]利用訴苦、今昔對比等歷次群眾運動慣用的動員方式激發民眾參與治河的熱情,為根治海河這樣一項單純的水利活動涂抹上濃重的政治色彩。這樣,一場轟轟烈烈的群眾性治水運動得以有效地組織起來。

二、“大會戰”的實施概況

根治海河中的“大會戰”分省內會戰與省際會戰。因河北省占據海河流域大部,其省內會戰規模最大。該工程采取了有計劃、按步驟分期治理的方式,初步安排用20年的時間完成浩大的工程。河北省的施工安排原則是:“河庫兼顧,集中力量打殲滅戰,當年受益。”[14]所謂的“集中力量”,幾乎是指調集全省的力量。當時水庫工程由工程所在地區安排勞動力,常年施工,所有海河上游所在地區都有施工任務。而河道工程規模大,采用了省內“大會戰”的方式,出工專區包含了當時10個專區中的8個,除了路途遙遠的張家口專區與承德專區沒有出工外,其他專區全部參加了“大會戰”。但在水庫工程中張家口和承德兩個專區都參加了施工,所以就根治海河的主要力量河北省來說,根治海河工程是全省人民共同參與的工程。在河道工程中,民工們多是遠距離出工,經過長途跋涉,參加“大會戰”,這樣逐條河系集中治理,以確保當年工程當年受益。在施工時間的安排上,河道工程主要安排在冬春季節,這樣做的優勢為:一是容易調集勞動力。在農村,冬春兩季是農閑季節,此時出工可以減少對當地農業生產所造成的影響;二是可以避開夏季的汛期。海河流域的雨季主要在6至9月份,多數年份降雨集中在7到8月份,如此安排,不至于使排水和施工互相干擾。

在海河“大會戰”中,出河民工按軍事化進行編制,一般以縣為單位建民工團,以公社為單位建民工連,連之下設班,最初班以村為單位,后來為組織上便利,打破村的界限,以公社為單位實行混合編班。為迎合宣傳的需要,工地上更是營造出一種濃厚的政治氣氛,“進場先進校,開工先開課”,大學毛主席著作,突出政治,突出思想。工地上到處紅旗招展,宣傳標語、毛主席語錄牌隨處可見。各級部門還經常組織民工進行勞動競賽、樹立模范典型等,以最大程度調動民工的治河積極性。

海河“大會戰”的規模是比較大的,現以河北省根治海河的第一個戰役黑龍港除澇工程為例來進行說明。黑龍港流域地跨當時的邯鄲、邢臺、衡水、滄州、天津[15]5個專區,地域規模大,流域內河流眾多,工程復雜。該地區在1963年大水災和1964年的平原瀝澇中損失嚴重,所以被劃為最早治理的地域。當時河北省根據工程需要,確定由7個專區同時出工,除流域所涵蓋的5個專區外,加上石家莊專區和保定專區,總出工人數達到49.5萬[16]。由于施工人員眾多,工地上呈現出人山人海、熱火朝天的勞動場面。黑龍港工程從1965年10月開工,1966年5月結束,這些來自不同地區的干部和群眾,集中在黑龍港流域的9條骨干河道上,經過一個冬春的努力,完成了原規劃需要兩個五年計劃才能完成的工程。“這樣打的結果不僅當年見效,群眾滿意,而且可以節省民工進出場、搭工棚、排水的費用,可以用較少的投資,修建較多的工程。”[17]

黑龍港戰役為海河“大會戰”積累了經驗,之后各年度,河北省都根據工程需要確定出工人數。在根治海河前期實施了一些規模較大的工程,除1965年冬至1966年春實施的黑龍港工程外,1966年冬至1967年春開挖子牙新河以分泄子牙河水,該河在天津市北大港新、老馬棚口間入海;1967年冬至1968年春開挖滏陽新河與加固滹沱河北大堤,減輕滏陽河排水壓力,并與子牙新河對接;1968年冬至1969年春擴挖獨流減河,加固北大港圍堤,以分泄大清河水,在天津南部大港區入海;1969年冬至1970年春治理大清河南北支,擴挖疏通原有河道;1970年冬至1971年春開挖永定新河和北京排污河,永定新河用于分泄永定河水,在天津北部北塘入海,北京排污河承泄龍鳳河流域的瀝水及北京市污水;1971年冬至1972年春分南、北兩線施工,南部治理漳衛新河,北部繼續治理北四河,漳衛新河是分泄漳河、衛河等海河南系河水在河北與山東交界處入海,北四河工程除已完工的永定新河外,還包括北運河、潮白河與薊運河的一些工程;1972年冬至1973年春治理衛運河等等。這些新挖與擴挖工程土方量巨大,均采用“大會戰”方式組織,每季工程僅河北省就動員民工30萬人以上。

山東省對海河流域所屬的徒駭河和馬頰河的治理也采取了“大會戰”方式,由兩條河流經的山東北三區即德州、聊城和惠民(今濱州)三個地區出工,集中力量對不同河段進行了治理,在1968年冬徒駭河和1973年春漳衛新河的治理中,泰安地區和昌濰地區也協助出了工。

在省內會戰的基礎上,在涉及到省際邊界的河流治理上,則采用了省際會戰的方式。參加根治海河工程的主要有河北、山東、河南、北京、天津5省市。因天津市地處海河下游,工程量較大,且天津成為直轄市后轄區勞動力有限,大型工程“單獨承擔有困難”[18],河北省和天津市的合作最多,其中較大的工程有:1968年冬至1969年春擴挖獨流減河工程、1970年冬至1971年春開挖永定新河工程以及之后的治理潮白河、北運河、薊運河工程,由河北省和天津市共同協作完成;同時期的北京排污河工程由河北省和北京市共同出工;1971年冬季開始治理的漳衛新河工程以及稍后的衛運河工程由河北省和山東省共同出工;1978年開始的衛河工程則由河北省和河南省共同出工。

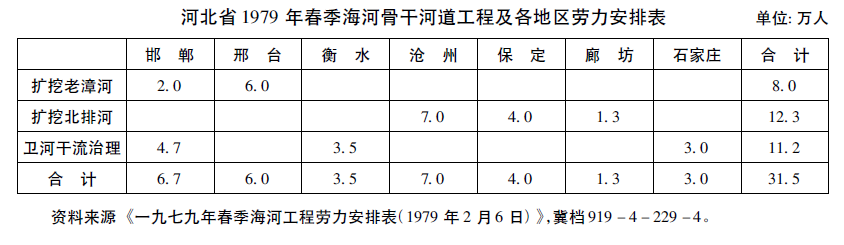

根治海河工程以1973年為界分為前后兩個階段,1973年11月17日是毛澤東發出“一定要根治海河”號召十周年紀念日,參加根治海河的各省市都舉行了大型的慶祝活動,對根治海河運動進行總結,對根治海河中涌現出來的先進集體與先進個人進行表彰,并掀起了一場大規模的宣傳根治海河的熱潮。至此,在國務院和水電部的直接領導下,根治海河骨干工程基本完成。之后,根治海河工程以續建、擴建等提高標準為主,與前期大型的集中工程相比,后期工程規模較小,分散,就特定項目來說,“大會戰”的規模也在逐漸縮小。現以河北省1979年春季海河骨干河道工程及勞力安排為例來說明:

從上表中可以看出,與根治海河前期相比,項目安排較多。1979年春工安排三項工程,區別于根治海河工程前期集中的大型工程,勞力安排上以就近原則安排施工。雖然工程相對分散,就某一項具體工程會戰規模較小,但總的出工人數并不少,僅河道工程來看,1979年春即出工31.5萬人,出工規模和根治海河工程前十年相當。

海河“大會戰”被視為中共戰爭年代軍事原則的延伸,按照河北省的總結,運用毛澤東關于“集中優勢兵力,各個殲滅敵人”的戰略思想主要體現在三個方面:“一是在布局上,一個河系一個河系地打殲滅戰,打一片,成一片,吃掉一條線,改造一大片;二是在時間上打殲滅戰,當年施工,當年受益,在進展不平衡時,工程后期組織互相支援協作,保證一個冬春完成,不跨汛期,即使需要兩個戰役完成的,每個戰役也要有每個戰役的效益;三是在工程上打殲滅戰,竣工時達到‘六成’高標準,工完帳清,不留尾巴,不留‘后遺癥’,做到國家、當地社隊、施工縣(團)三滿意。”[19]從河北省的治理看,確是依據這幾個方面來安排實施工程的。從實施的效果看,根治海河前十年的工程對這幾方面的原則貫徹得比較好,后期工程由于管理不善等原因,有所懈怠,但這一原則適應了當時的實際,不失為一個成功的原則。

1980年,水利部門開始逐漸反思建國后三十余年的水利建設成績和存在的問題,并對水利政策進行調整。在該年度全國水利廳(局)長會議上,針對水利戰線上基建戰線過長,基本工作和管理跟不上的問題,“會議要求堅決縮短基建戰線,搞好現有工程的續建和配套,積極舉辦社隊力所能及的小型水利,大力加強工程管理工作,并逐步建成工程的管理體系,使水利工程發揮更大效益。”[20]由此,國家的水利建設重點發生變化,在此精神指引下,海河“大會戰”自1980年下半年不再組織。

“千軍萬馬戰海河”[21],這是根治海河工程進行期間對海河工地勞動場面的形象描繪。自1965年秋至1980年春,以河北省為主的海河流域部分省市,在中共中央的號召及各地根治海河指揮部門的直接領導下,每年都出動大量勞動力參加海河“大會戰”,為海河治理做出了巨大貢獻。

三、“大會戰”的成效與反思

根治海河工程中的“大會戰”持續了15年的時間,取得了突出成績,“在防洪方面,海河五大水系都有了單獨的入海尾閭,排洪入海能力由大規模治理前的4620立方/秒擴大到2.468萬立方/秒,提高4.34倍;在除澇方面,通過擴建原有的排瀝河道,新辟排水骨干河道及其配套工程,使海河流域排瀝河道入海能力由大規模治理前的414立方/秒增加到3180立方/秒,擴大了6.68倍。”[22]改變了海河水系上大下小、尾閭不暢和經由天津市集中入海的局面,確保了流域內的度汛安全。

根治海河的設計標準是海河南系達到1963年大洪水的流量,海河北系達到1939年的洪水流量。由于氣候等方面的原因,根治海河工程開始后,海河流域再也沒有發生過1963年和1939年那樣的大水災,因此根治海河工程成為未經檢驗的工程。雖然工程未經檢驗,但并不等于沒有發揮作用,由于增開了大量的入海通道,能夠減少水災的破壞性影響是肯定的。以1977年為例,該年夏季河北省中南部降下大暴雨,據滄州地區統計,平均降雨量達728毫米,超過常年兩倍多,有的公社降雨1000毫米以上,積水面積達900多萬畝,根治海河工程在排水方面發揮了重要作用。僅就南排河而言,通過這條河共泄水11億立米,超過泄水量42%。在擴挖前,這些水要到第二年2月底才能排出,而當年則8月底就基本排完。大秋有收成,小麥能適時播種。[23]可見,根治海河工程在排水減災方面起到的作用還是比較明顯的。在1996年8月海河流域的洪澇災害中,海河工程所起的作用也是很大的。多條入海尾閭的開辟基本解除了洪澇災害對天津市的威脅,由此而體現了工程的價值。另外,在根治海河的過程中,雖然主要以防洪為重點,但也適當考慮了抗旱的需要,興建了一些必要的設施,如河道深槽的開挖,蓄水閘的修建等,可以在干旱時節相機灌溉,興利除害。總之,海河“大會戰”的效果還是比較顯著的,它以中共戰爭年代所倡導的“集中力量打殲滅戰”的軍事原則為指導,適應了水利建設的特點,優勢明顯。

首先,按比例抽調農村勞動力,對各地的農業生產沒有造成太大影響。人民公社時期,水利建設任務繁重,除了大型水利工程,還有當地的小型農田水利建設,大、小型工程相互配合,才能充分發揮水利建設的效益。因此,雖然根治海河工程選在冬春農閑季節,但各區、縣、社、生產隊本身仍有自己的水利建設任務,且農閑時間并非絕對,也有相當的農活需要打理。而海河“大會戰”調集勞動力范圍廣泛,這樣便可使勞動力分散開來。各地在抽調勞動力的數量上都遵循一定的比例,河北省在安排黑龍港工程中曾規定,各地出工人數最多不超過當地男勞動力的15%[24]。天津市每年的勞動力安排基本控制在男整勞力的10%以下[25]。雖有個別地方由于違反上級規定因出工人數多而影響了生產,但畢竟是少數。就整體來看,基本保障了各地農業生產的正常進行。

其次,能使工程盡快產生效益。河北省在1970年之前對海河流域的治理中,基本采用了一個冬春集中完成一項工程的方式,便于工程盡快發揮作用。1966年黑龍港工程剛剛完成,“七月黑龍港地區一次降雨一百至二百毫米,與往年同樣降雨量比較,約增產糧食三至五成,全流域四十一個縣(市)的糧食產量,全部達到自給有余。這是歷史上從來沒有過的現象。”[26]以前瀝澇嚴重的交河縣,不但沒有淹地,而且糧食總產量創出歷史新高,平均畝產在300斤以上[27]。這些成績的取得,極大地鼓舞了沿河百姓的生產積極性。不但改變了當地的生產面貌,而且加深了民眾對新中國的感情。之后,基本一年完成一項大型工程。在這些工程實施的過程中,雖然也存在遺留少量尾工的情況,但絕大部分工程都能做到當年受益,整體效益是比較好的。

但是,我們也應該看到,海河“大會戰“之所以能夠進行,依靠的是強大的政權力量。集體化時期,由于國家具有強大的組織能力和社會動員能力,在水利建設方面的突出優勢是顯而易見的,但這種動員和治理方式卻難以納入常規化、制度化軌道,由此造成了一些明顯的問題。

首先,海河“大會戰”的施工成效主要取決于上級的重視程度,致使出現前緊后松的現象。海河“大會戰”由于動用人員多,施工管理、后勤供應等任務都非常繁重,需要進行充分準備、周密部署,各級部門密切配合、團結協作。并且處于計劃經濟時期,需要統一調配各方力量,所以上級領導部門的重視程度直接影響“大會戰”的效果。實踐證明,根治海河運動前十年,因中央和地方重視程度比較高,海河流域有明確的整體規劃,年度計劃明確,準備工作充分。在上級的領導下,各部門密切配合,“水利局包工程,公安處包保衛,衛生局包醫療,司令部包政工,商業、糧食部門包供應、財務。各部門都有一名副局長級干部上河。”[28]全力支持海河治理工作,工作效率高,“大會戰”的組織方式是比較成功的。但在之后的治理中,國家對根治海河的領導有所松懈,以至于河北省在1973年至1975年兩次報送第二個十年規劃而始終不見下文。致使1973年以后所實施的工程,因“缺乏一個完整的指導思想,沒有一個整體安排”[29],工程進度出現問題。如1978年冬開始的衛河工程,“由于河道工程沒有完全確定下來,有的地區沒有出工,冬春兩期工程需要今年(1979年)春季一并完成。”[30]這是根治海河前期從未有過的現象。而且“有的不是因為客觀的需要進行水利建設,而是為了施工隊伍不散攤而安排工程項目,這樣工程的目的性就不會很明確,效益也含混,甚至帶有一定的盲目性。所以一年的工程完成后,不知第二年應該做什么,有的在施工隊伍進場以后,由于項目還未定下來,而再行退場的,甚至幾進幾出,勞民傷財。”[31]1973年后,河北省每年都要就工程安排計劃臨時去京匯報,沒有一個長期的、穩定的規劃,出工任務難以提前確定、變動頻繁,對勞動力的安排,生產、生活物資的調運都影響甚大,造成很大的浪費。各部門也出現相互扯皮現象。在高度集權的政治體制下,下級需要得到明確的指示,工作才能有的放矢,而上級的含混態度則會使下級無所適從。而“一定要根治海河”是毛澤東的號召,無人敢輕易喊停,上級態度和規劃又不明確,拖沓浪費自然成為必然現象。

其次,海河“大會戰”是以超經濟的行政力量推動的,忽視民眾的正當利益,難以長期維持。所謂超經濟的力量,即不按正常的經濟規律,而是利用政治強力來完成。根治海河是在國家的組織下,依托人民公社體制,在農村集體和農民付出巨大代價的條件下取得的。海河“大會戰”能夠繼續下去,基于國家政權對基層社會的高度控制,是用行政手段直接抽調勞動力,且不管受益與否。“大會戰”中調用的農村勞動力大部分是流域范圍內的,但也少量調用了流域外的勞動力,如當時河北省秦皇島屬于唐山地區,雖與海河流域相去甚遠,也需要根據上級的安排協助出工,山東省在海河治理中調派泰安和昌濰地區的勞動力也屬類似情況。因海河流域地域廣泛,即使流域范圍內的出工社隊也并非都受益,有些地方離骨干河流距離較遠,無法直接感受到根治海河的效益。但在當時的情況下,強調“共產主義大協作”,所有受益地區和不受益地區都必須按照上級的指示出工。這樣,在國家的強勢動員下,每年都有數十萬的民工聚集到特定河道無償參加勞動,進行“大會戰”。在治理過程中,不僅要“自力更生、勤儉治水”,而且堅決不允許“物質刺激”,要求民眾講貢獻、講思想、講覺悟。借助于強大的動員機制和組織宣傳能力,雖然可以在短期內迅速激發起民眾的生產熱情,但時間久了,失靈在所難免。根治海河后期“出工難”現象便是最好的詮釋。超經濟的強制力量最終還得讓位于經濟規律,忽視人的正當權益的政策是不能順利推行的。而且,農業集體化不僅為新的水利建設提供了實際上免費的勞動力[32],由于國家補助偏低,出工農村還為此貼補了大量的糧食和款項。據估算,“除對建筑物的投資完全由國家負擔外,根治海河工程有一半的開支是農村付出的。”[33]農村集體為海河治理付出了沉重代價。由于農村負擔重,農業的發展受到嚴重影響,在根治海河后期,農民的消極抵抗也使出工越來越困難,再加上組織管理的低效,海河“大會戰”逐漸難以為繼,而此時農村改革正如火如荼進行,“大會戰”所依靠的人民公社體制正在面臨變革,此種組織方式的結束也是必然的結果。

根治海河工程大部分是在“文化大革命”時期完成的,是帶有鮮明政治色彩的群眾性治水運動。在國家的領導、集體的支持和農民的高強度勞動下,完成了前代無法完成的大量工程。海河“大會戰”雖然存在一定問題,但在當時國家經濟困難且水害頻繁的情況下,可以說這是最有效的治理方式,這一點是毋庸置疑的。

中國鄉村發現網轉自:《黨史研究與教學》

(掃一掃,更多精彩內容!)