1776年《國富論》

1867年《資本論》

一個是現代西方經濟學的開端

一個揭示了資本主義社會發展的規律

這兩本巨著在經濟學發展史上

有著舉足輕重的地位

但你有沒有發現

唯獨缺了一個命題

近300年來的西方經濟學中

從未有過“集體經濟”這一命題

上溯中國幾千年

也沒有集體經濟的蹤影

那么,集體經濟從何而來?

1、誕生與建設

集體經濟如果僅從名字上理解

它是前蘇聯的“舶來品”

想要尋找其在中國的前半生

還得從新中國成立之初開始

1950年6月30日 《中華人民共和國土地改革法》 公布施行

新中國第一部土地法誕生,明確了農民的土地所有制。然而,生產資料匱乏、生活水平低下的現狀,使勞動合作、守望相助成為必要,這也就開啟了由單干向集體的嘗試。

1951年底,中共中央《關于農業互助合作社的決議(草案)》發布,合作社成為了基本的制度安排。

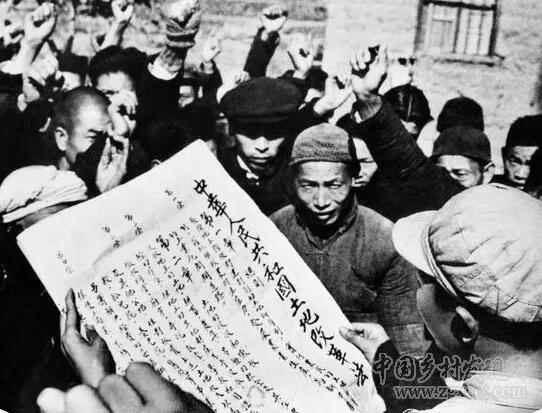

1953年12月 農業合作社 北京豐臺東管頭鄉農民報名參加農業合作社

中共中央發布的《關于發展農業生產合作社的決議》,標志著農業合作化運動的普遍推進。

1953-1954年,全國成立了小型的互助組,每組3-5戶,但土地、耕畜屬于個別農戶。

1954-1955年,初級合作社廣泛成立,成員大約2-30戶,實行土地分紅和工分制。

1956-1957年,經過發展,一個高級合作社可以包括150-200戶,也實行工分制。

互助組→初級社→高級社漸次推開

而正是在高級社階段

土地私有轉為集體所有

土地所有權從農民轉給集體

集體經濟正式登上了歷史舞臺

1958年 人民公社 北京玉淵潭人民公社國慶聚餐

1958年人民公社出現,其三大特征是:土地集體所有,社員共同勞動,實行工分制。

隨后,人民公社在全國迅速發展,一直持續到上世紀八十年代初。人民公社與集體經濟結合在一起,結束了2000多年來“治理不下縣”的歷史,充分體現了開國領袖的政治智慧。

其實早在七屆二中全會上

毛澤東就提出

個體的農業經濟

是可能和必須

向著現代化和集體化的方向發展的

1949年后,集體經濟

成為我國基本經濟制度的重要部分

1954年 新中國第一部憲法 頒布

進入建設時期,1954年《憲法》規定,合作社經濟是勞動群眾集體所有制的社會主義經濟。

1957年6月26日,周恩來總理在政府工作報告開篇即講,1956年有一億二千萬農戶和五百多萬個手工業者,已由個體經濟變為集體經濟。

國家后來幾十年的發展大大受益于此,工業化因此獲得快速而大量的原始積累,億萬農民為此做出了巨大貢獻。

然而,集體經濟也有“痼疾”

就是治理的“火候”很難掌握

管與放的最佳位置很難平衡

“一管就死”和“一放就亂”交替出現

改革也就勢在必行

2、轉折與改革

集體經濟與時俱進

也經歷了內部的關系調整

其中最為重要的

就是農村家庭聯產承包責任制改革

1978年12月 小崗村18戶農民摁下“紅手印” 分田到戶

小崗村18位帶頭人按下紅手印,催生了家庭聯產承包責任制,最終上升為我國農村的基本經營制度,徹底打破了“一大二公”的人民公社體制。

1975年《憲法》規定

農村人民公社是政社合一的組織

也就是說,人民公社

既是農村集體經濟的基本組織形式

又有基層行政管理和社會生產管理的職能

1978年和1982年

《憲法》經歷了調整和更新

但對人民公社、集體經濟的定位一以貫之

1993年憲法修正案

為家庭聯產承包正名

1999年憲法修正案中

進一步修改為

農村集體經濟組織實行

家庭承包經營為基礎

統分結合的雙層經營體制

這一規定直至我國現行憲法

“分”釋放了農民的生產積極性

“統”也要發揮更多的作用

回望集體經濟的發展

不能忽視鄉鎮企業

1988年6月 廣東順德鄉鎮企業裕華電器廠 農民工在電扇組裝流水線上

改革開放初期,鄉鎮企業被鄧小平贊譽為“異軍突起”。隨著時間推移,鄉鎮企業高開低走,生產效率低的鄉鎮企業,被生產效率高的新企業所替代。

曾經,鄉鎮企業在產權方面引起了不少爭議。有人說,它實現了市場激勵與集體產權的有效結合。也有人說,鄉鎮企業是一個半截子改革方案。但不管爭議如何,鄉鎮企業被公認為是集體所有制經濟。

3、出發與新時代

2011年11月26日 中國經濟理論創新獎現場 經濟學家厲以寧獲獎

中國經濟理論創新獎現場,經濟學家厲以寧把學術的目光投回農村,并呼吁必須給農民以產權,農民沒產權是沒有道路的。

從理論上分析,集體產權既有私有產權的封閉排他(對外),又有共享產權的無主開放(對內),這樣的限制造成的產權殘缺和弱化,才是集體經濟長期以來欲振乏力的關鍵。

市場經濟中

產權的界定是市場交易的前提

從計劃經濟邁向市場經濟

集體經濟該怎么辦?

改革是唯一出路

必須讓集體經濟可實現、可落地

2014年9月29日

習近平總書記在中央全面深化改革領導小組

第五次會議上指出

要探索集體所有制有效實現形式

發展壯大集體經濟

2016年12月中央發布文件

通過將農村集體資產分類

賦予農村集體經濟組織法人地位

擴大集體資產來源

通過運營、托管、入股、出租、出讓

村集體資產活起來了

三年來

改革正蹄疾步穩、快速進行

截至2018年11月

全國已有超過13萬個農村集體經濟組織完成改革

共確認集體成員2億多人

累計向農民股金分紅3251億元

農民群眾有了實實在在的獲得感

2019年8月6日 河北涉縣養殖基地人員喂梅花鹿 帶動農民增收,助力鄉村振興

新制度經濟學科斯定理告訴我們,產權明晰會降低交易過程中的成本。

隨著鄉村振興戰略不斷推進,農村的產權交易變得頻繁和復雜。產權明晰后,集體經濟組織的產權交易與分工也呈現出多樣性。

如果能夠進一步解決集體經濟組織的內部激勵,并不斷加強外部監督,統分結合的雙層經營體制就能夠更好地發揮出優勢,鄉村振興就能從中汲取源源不斷的動能。

中國鄉村發現網轉自:三耕天 微信公眾號

(掃一掃,更多精彩內容!)