——基于領域性視角

【摘要】從地理學視角看,鄉村治理的過程主要表現為鄉村空間權屬和空間權力的配置,即領域化和再領域化。本文從當代鄉村治理的問題出發,運用領域理論分析明清時期鄉村治理中的空間-社會關系及其領域化機制。研究表明:縣級政府構建的行政領域難以實現全面有效的治理,鄉紳主導構建的社會領域基于鄉村特征劃定邊界和提供公共物品并部分替代了行政領域,其具體領域化機制為家族-宗族-鄉族三級治理體系。本文認為明清時期鄉村治理存在多元領域,行政領域與社會領域通過有效的協調機制相互補充使鄉村治理更有效。鄉村治理應注重對當地社會領域和市場領域的培育,同時增強行政領域治理的有效性及其與其他領域的協調能力。

【關鍵詞】領域性;鄉村社會;空間治理;鄉紳;明清時期

1、引言

隨著我國城鎮化的深入,鄉村治理和發展轉型的課題也日益突出。一方面,城市本位的發展使得鄉村破碎化、經濟社會與文化生活滯后;另一方面,鄉村流動性的增強也使得空心化問題日益嚴重,造成土地資源使用不集約,村民對鄉村地域的認同感減弱,原有的社會關系和習俗逐漸疏離和瓦解。在取消農業稅后,鄉村也面臨組織渙散和作用弱化等問題,地方不良勢力參與鄉村事務中,出現了鄉村治理的內卷化問題。當前的鄉村治理主要由鄉鎮基層政府、村委會和村民共同完成,然而在實際運行中,鄉村治理更多以行政手段為主,地方政府大多沿用城市管理的思路去管理鄉村,比如編制鄉村規劃等,而忽略了鄉村獨有的包括地緣、血緣關系等特點的作用,鄉村原有社會關系在此背景下迅速消解,使得鄉村治理陷入依賴行政卻又厭惡行政的兩難境地。如何弱化鄉村治理中行政過度介入的弊端,重構鄉村治理的社會主體,使鄉村發展走向內生與自主發展的道路,是當前重要的研究課題。

追本溯源,傳統中國非常重視鄉村社會的治理,尤其是明清時期,鄉村結構存在多主體,治理中存在雙軌體制,行政力量和社會力量共同作用,曾出現過一段值得學習的輝煌時期。傳統中國的鄉村治理可分為兩個階段,第一階段是唐宋以前采用的鄉官制,第二階段是北宋中后期國家行政管理體系從鄉一級上升到縣級單位,鄉村管理人員的身份從官轉為役采取職役制,聽從衙門的調遣協助完成管理任務。這種職役制在明清時期逐漸發展成熟,表現在職役人員的任用體系日益完善,同時鄉紳作為鄉村社會治理主體的作用日益突出。

當代中國的鄉村很多方面延續了傳統時期的特征,包括宗族組織、熟人社會等特點,當前鄉村治理實行以村委會為代表的自治制度,與明清時期鄉紳主導的自治組織具有類似的特點,而鄉鎮政府-村委會-村民和縣級政府-鄉紳-鄉民的組織結構也非常相似。因此,探討明清時期鄉紳主導的鄉村社會治理機制,對現今的鄉村治理具有顯在的參考意義。從地理學視角看,鄉村治理的過程主要表現為鄉村空間權屬和空間權力的配置,即領域化和再領域化,因此可用領域理論來進行分析。以下,本文首先進行文獻解讀,就研究的理論背景和歷史背景進行闡釋,繼而以領域理論為基礎,探討明清時期鄉村治理中的空間-社會關系和領域化機制,著重就明清時期鄉村治理中行政和社會力量的相互作用進行領域化解讀,最后對現代鄉村治理的啟示意義進行討論。

2、文獻解讀

2.1領域理論

Sack 1980年代提出了領域性概念(human territoriality),認為個人或群體通過對地理空間劃界和對外宣稱控制權,試圖影響、改變或者控制其他群體、事件和關系的行為即為領域性,而作為載體的地理空間即是領域,它是一種“被賦予了權力的、具有社會屬性的空間”,也是進行領域性活動的模具。“領域性是一種內在的、權力運用必不可少的手段,是一種通過控制地域影響資源或人口的空間策略”。領域是有限的權力空間資源,而領域性則是配置這種空間資源的工具。領域性構建了一個配置空間資源的等級體系,它可以高效的建立對人或資源差異控制的方法,通過劃定邊界改變控制者與被控制者的關系。

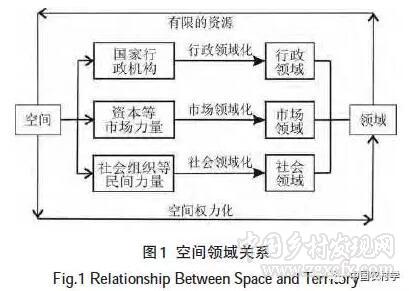

領域包括三種要素,即物理性要素如土地、功能性要素如控制的空間和象征性要素如社會認同等。由于領域的人文景觀和社會空間等具有隨時空演變的特性,因此領域的構建是一個持續性的領域化過程,行為主體需要通過持續地修改空間內容和形式來維持,這一過程伴隨著一系列領域性策略和非領域性行為。根據領域化的方式和手段的不同,領域可細分為“物理領域”和“象征領域”,前者通過警察驅逐等物理手段宣稱領域性,后者則通過法律條例等抽象語義宣稱領域性。根據控制主體的性質及其權力的來源不同,領域可分為行政領域、市場領域和社會領域。行政領域由政府通過行政力量來塑造空間的權力屬性,市場領域主要指由市場力量通過資本的空間生產行為對空間進行權力賦值,社會領域主要是指由社會力量通過自下而上的行動實現群體自治(如圖1)。

通過行為主體領域化空間,使空間具有權力關系而轉變為領域,各主體對這種有限的權力資源爭奪的過程稱為領域政治。具體而言,當領域主體的領域化行為與所治理的地理空間不匹配時,領域難以對受治理的群體實施持續的公共影響,一些不好的領域性將產生,如行政內卷化等。而其他的行為主體也會通過再領域化或去領域化等自下而上的行為來進行領域的重構和空間的整合。其中去領域化主要是指受治理的群體拒絕或破壞領域附屬的權力關系,如離開領域或脫離控制關系的行為過程;再領域化則指受治理群體重構現有領域,從而修改空間的權力結構的行為過程。從而,在一定的空間尺度上,可能出現不同類型領域隨著社會進程而交替主導空間治理的現象。

2.2明清時期的鄉村治理

在對明清時期鄉治制度的研究方面,形成了兩種觀點,即鄉村自治和雙軌體制。前者認為鄉村地區主要是在鄉紳等地方權威組織實施自治管理,后者則認為存在著自上而下和自下而上的雙軌政治對鄉村社會進行共同管理。費孝通認為是存在雙軌體制,地方社會中鄉紳主導的地方組織與縣衙官員代表的皇權相互影響,共同作用于鄉村社會。沈延生通過討論中國古代鄉治中行政與自治的復雜關系,認為古代鄉治在職役制階段特別是明清時期出現自治化傾向,近代在南方出現了“紳權自治”的雛形。張研通過討論清代縣以下的行政區劃的形態、類型和性質以及國家權力和基層社會固有權力的相互作用,認為最終基層社會確立了以鄉紳為主體的治理體系。但不論持何種觀點的學者都承認縣級政府和鄉紳在鄉村治理中都承擔一定職責和角色。

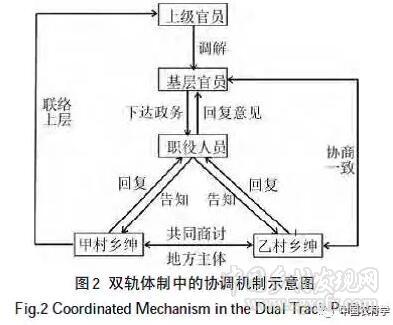

明清時期的鄉紳主要是指兩類人:一是丁憂、致仕、卸任甚至坐廢的回鄉官員,以及現任官員在鄉的親戚子弟;二是府州縣學的生員、國子監的監生、鄉試及第的舉人以及會試及第的進士中少數未任官者。鄉紳既是眾民之首,同時進入鄉紳階層需要文化資源的積累,并得到皇權的認可,其本身在許多方面享有類似官員的特權,與在任的官員聯系緊密。明清鄉紳階層的人數較少,及至晚清鄉紳約100萬,連同官員及其家屬大約占當時人口的1.3%。同時鄉紳在維護文化權力時與國家意愿相一致,并促進了鄉村的良好秩序。因而鄉紳在鄉村治理中既是皇權的維護者,也是鄉村在皇權統治下的屏障,最終與統治階層達到高度的默契實現鄉村的穩定秩序(如圖2)。

已有對于明清鄉村治理的研究多是從歷史學、社會學視角探討其體制和社會關系,但尚未涉及其空間權力關系的討論,而這正是本文的切入點。本文從領域視角出發,探討明清時期鄉村治理中的空間領域化途徑,透視其中的空間權力演變特征,主要運用文獻研究等質性方法,闡釋明清時期鄉村空間治理的運作機制和借鑒意義。

3、明清時期鄉村社會的領域特征

3.1明清鄉村社會的治理主體

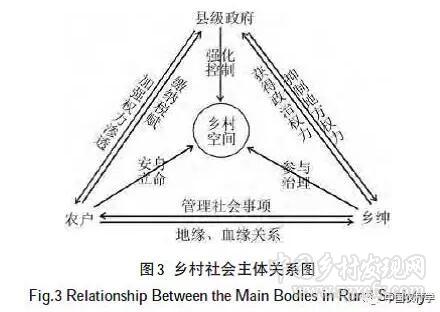

自唐宋以來,豪族閥門在戰爭和統治階層的打壓下逐漸退出歷史舞臺,鄉村社會人口結構也隨之發生改變,出現了縣級政府-鄉紳階層-鄉民的結構。明清時期,在被稱為“熟人社會”的鄉土社會中,基于地緣和血緣等重要因素的作用,鄉紳依靠對文化資源的掌握、社會事務的管理而具有權威性,“作為在縱向聯合官民上下兩級社會結構,橫向聯結基層社會的主干與實體”,因此縣級政府為了實現權力的滲透進行空間治理,一方面借助鄉紳的力量進行行政領域化,另一方面也在抑制地方主體的社會再領域化;而鄉紳一方面需要通過統治階層獲得特權實現去領域化和獲得官吏人員的身份認同,另一方面也在取得鄉民的身份認同強化其在鄉村社會中的權威,從而成為參與鄉村治理的地方主體。農業社會維持鄉村的穩定和繁榮意義重大,以鄉村空間為載體,縣級政府、鄉紳階層和鄉民彼此相互影響,通過不同空間行為進行空間權力的爭奪和博弈(如圖3)。

3.2明清鄉村社會治理的領域特征

鄉土社會作為一個有界空間,當參與治理的主體通過各種措施增強對空間的控制時,鄉土社會的領域性便開始顯現。這種領域空間作為重要的權力空間,常常被統治者的代理和地方權威為了自身利用而從他人手中抽離出來。鄉紳作為鄉村社會的精英群體和權力主體,為了獲得資源再分配的權力,通過一系列領域化行為來提高鄉村治理空間的可進入性以及對空間資源和社會關系的掌控能力。高度集權的統治階層也必然關注鄉村領域的資源調配能力以及國家權力的滲透程度,以實現絕對的中央集權。

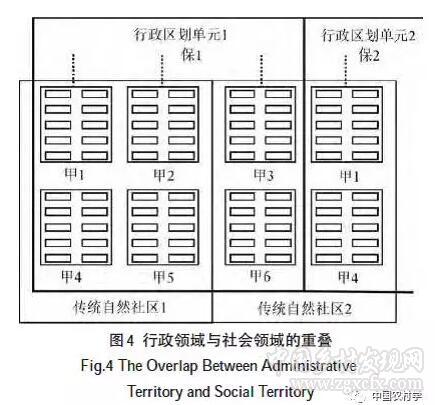

明清時期在鄉村空間轉化為具有權力屬性的領域過程中,主要形成行政領域和社會領域兩種類型,市場領域尚處于萌芽狀態。行政領域區劃單元在空間上與鄉村格局并不匹配,以致出現鄉村地域的行政性分割(如圖4),以鄉紳為主體的鄉村社會固有權力體系主要基于自然社區單元構建社會領域,但最終使行政區劃單元最終與自然單元相適應。

4、明清鄉村社會治理的領域性分析

4.1明清鄉村社會空間中的行政領域

明清時期中央高度集權,國家領域通過行政區劃和垂直官僚體系建構空間權力體系,縣域空間是直接治理鄉村的基層領域模具。縣級政府作為鄉村治理的行政主體,權力來源可從兩方面分析,首先是象征性的領域權力,即皇權授予的行政權力和文化權力;其次是物理性的領域權力,包括國家軍隊以及地方衙役等暴力部門、嚴酷的法律等帶來的強制力。相對應的行政領域化主要通過一些行政區劃的法律條例如里甲制、保甲制等以及文化權力和等級身份觀念的固化,使得被治理的鄉民將關注從控制者和被管控者之間的關系上轉向領域本身,使關系客觀化。這種抽象語義和物理機構帶來的空間權力通過實際的行政領域來運作,完成對鄉村的社會關系和空間結構的重構,將不熟悉的空間和社會轉變為層級式的行政空間和行政關系,實現了自上而下的領域化。

通過行政區劃構建鄉村空間資源配置等級結構是重要的領域性策略,明代在州縣以下,實際存在兩種基層組織的層級序列,一種是“縣-都-圖”,另一種是“縣-鄉(都)-村”。清代鄉村行政區劃部分沿襲了明代的建制,在縣以下設置有鄉、都、保、莊等多級行政區。總體而言,里甲與保甲是明清時期主要的基層行政單元,是行政主體對鄉村空間直接治理的空間載體,其地位與當前的行政村相對應,在此基礎上形成多層級行政領域構建空間治理體系,同時選取基層職役人員構建行政代理關系,重構社會治理體系,從而實現國家權力的基層滲透和鄉村資源的掌控。

4.1.1里甲制

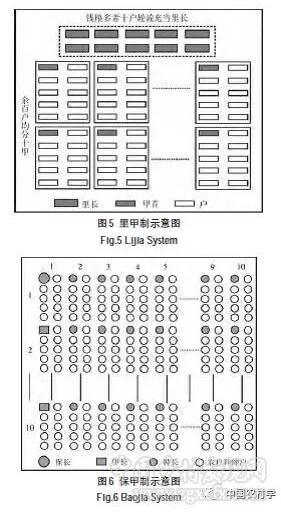

明初實行老人制和里甲制,里甲制采用的十進制的編戶方式,這種標準化的空間劃分和社會關系組織方式有利于行政領域的構建與管理,具體以十年為一個周期,一百一十戶編為一里,其中人丁多的十戶推為里長,其余百戶分為十甲(如圖5)。十名里長輪流應征差事,管攝一里區域內各種事宜,主要職責包括催辦錢糧等稅賦,協助縣級政府處理公事,也負責地方治安和進行封建綱常禮教、法制教育。里甲制實際上是將原有鄉村空間重構,通過劃定里甲邊界,頒布條例制度增強領域單元邊界的空間限制性,通過劃定邊界將鄉民活動限制在里甲單元內,并且重構其社會關系,以鄉人治鄉人。同時確定規則和制定獎懲措施,從而完成空間的行政治理。

4.1.2保甲制

明中后期,由于里甲制對鄉民日常生活進行的嚴格領域控制,實際上并不符合傳統鄉村的社會特征,加上制度性缺陷和天災造成嚴重土地兼并,農戶被迫大量逃亡,鄉村空間結構和需求發生變化,縣政因而采取了新的領域性策略。這一時期以治安為主的保甲制開始推行,其組織結構與里甲相似,“分為牌、甲、保三個層次,采用十進制,即十牌一甲,十甲一保。保甲的編設,有時以戶為單位,即平常最通行的十戶為甲,十甲為保”(如圖6)。清朝延續了這種治理方式,以保甲為單元推進行政領域化。自康熙滋生人丁永不加賦、雍正攤丁入地以后,由于實行只按土地納稅的單一征稅標準,對鄉民的生活空間控制不再受到國家重視,里甲制逐漸廢弛,保甲成為鄉里社會的主要行政制度。

4.1.3行政領域的不足及其向社會領域的過渡

從鄉村角度而言,里甲和保甲制與自然社區存在空間不匹配,即學者所說的“反地域性”。“國家強有力的集權控制形成了大而脆弱的容器”,中國鄉村地域遼闊,“蜂窩狀”的基層社會結構使得皇權無暇對其進行絕對控制。由于回避制和任期較短,再加上地區差異性較大等特點導致縣級官吏等外來治理主體很難對所管轄的區域有充分的了解,雖然初期可以憑借強制力推行行政領域化,重構權力關系,但難以直接提供持續性的公共影響,從而難以實現有效而全面的空間治理。里甲構建的基層行政領域滯后于鄉村變化,在明中后期已經不符合鄉村空間特征,基于當時鄉村治安聯防的迫切需求,開始了以保甲制為基礎的新一輪行政領域化,重新建構行政領域。保甲制已不似里甲制那樣強制,空間上多根據鄉村的實際情況進行調整。與此同時,稅賦、治安、教化等行政職能和社會事務也更多需要鄉紳協助辦理。從明初到清末,呈現出行政領域的強制控制趨向減弱的趨勢,而鄉紳主導的社會力量則承擔越來越多的職責,社會領域的空間權力逐步增強,及至清后期保甲與鄉紳主持的團練結合,社會領域的空間權力達到最大化。

4.2明清鄉村社會空間中的社會領域

社會領域是由社會力量構建的權力空間,具有自組織管理的特征。明清時期的鄉紳權力來自兩個方面,一是接近統治階層獲得的權力(皇權),二是由其文化優越性所帶來的權利(語權)。鄉紳階層主導著地方社會的話語權,他們一方面通過與行政主體的緊密聯系影響行政領域化的進程,另一方面通過對地方習俗和社會事務的掌控積極參與社會治理,在鄉村領域中彌補行政領域的不足。以鄉紳為主體構建的社會領域是明清時期鄉村社會治理的重要特點,其領域性主要體現在以下三個方面。

4.2.1控制職役人員

作為傳統鄉村社會文化精英群體,鄉紳在身份上有著與官員類似的特權,使其免于與普通鄉民一同編制。一般職役人員的任選需要鄉里具有威望的人推薦,從而鄉紳控制職役人員的選取,因此職役人員需要同時接受縣級政府和鄉紳的命令。在清朝后期,由于統治階層的實際控制力的減弱和戰亂動蕩,團練開始興起,這種與保甲互為里表但由鄉紳實際控制的鄉村組織代表著紳權的主體作用開始正當化。因而鄉紳進一步弱化了行政領域對鄉村空間的掌控程度,同時強化了其本身去領域化的能力和對鄉村空間的控制。

4.2.2主導土地配置

土地所有權的合法權力是主體宣稱領域性的重要方式,明清時期的土地所有制為土地私有,鄉紳作為地方社會的精英,一般與宗族都有密切聯系,通過自由的市場交易,這些土地多數流向有經濟實力的鄉紳手中。鄉紳地主通過土地所有權的掌握,在經濟上與一些鄉民具有雇傭關系,也有鄉民為逃脫繁重的稅賦而依附于鄉紳地主等,使鄉紳在社會關系上具有主導性。另一方面,鄉紳通過將土地的一部分收益轉為義田、義倉,從而參與社會事務,使鄉紳不僅在經濟上具有控制能力,在社會事務上也具有了主導權力。

4.2.3重構治理領域

鄉紳不僅通過干預職役人員選取來增強空間權力,同時通過地方組織如官民共建的地緣性基層組織來強化空間掌控能力,主要包括鄉約、社學、社倉等。鄉約最早是民間自發形成的組織,主要興教化和勸喻揚善懲惡,后到明清時期由統治者全國性推廣,由地方鄉紳主持。鄉約雖然參照了當地鄉村社會風俗、習慣和舊例,但依然帶有明顯的鄉紳階層的認識觀和價值觀的烙印,并逐漸內化成為指導鄉民日常行為的準則和標尺,并直接影響到了傳統鄉規民約的價值取向。鄉紳一方面通過推行鄉約,施行教化,模糊化控制與被控制的關系,穩固權力來源;另一方面,通過推行教化鞏固其在地方日常生活中的社會權威。

鄉約旨在進行通過強化意識形態上的認同來推動領域化,與社學、保甲和社倉相輔相成,同時都交由地方鄉紳負責安排其具體的空間內容。社學是官府提倡的地方教育機構,以里社為組織單位,與行政領域單元的邊界相一致,但社學的運營主要是由地方的鄉紳宗族進行學田捐贈來維持,因而鄉紳通過劃定明確的邊界控制和影響社學的配置。社倉起于隋唐,是通過組織民間自行儲糧以備荒年的舉措。最初由官員負責管理,后也交由地方鄉紳負責管理,農戶在這一事項上的領域歸屬也由鄉紳分配。鄉約、社學、社倉成為鄉紳整合社區、加強基層社會控制的手段,通過制定各種規范和規則和獎懲制度來制定使用空間的禁令,將農戶配置到不同的領域空間。通過制定特定領域的社會和文化實踐的規則和內容,對鄉民進行規訓,進而實現再領域化。從農戶的角度,其自身對于各項公共物品的獲取也有明確的領域邊界認知,對其自身的空間歸屬和對鄉紳的權力認同也比較清晰,從而能夠實現有效的治理。

5、明清時期鄉村社會的領域化機制

鄉紳主導的社會力量通過再領域化構建了以自然社區為基礎的社會領域,用以維護鄉村實際的經濟社會和文化功能,是傳統鄉村治理取得良好成效的關鍵。

具體而言,明清時期的鄉村社會空間領域化主要基于家族-宗族-鄉族的三級治理體系展開。尤其在山西以及南方地區,聚族而居的情況比較普遍,以祠堂為象征的宗族是鄉村主要的社會力量,由擔任族長的鄉紳主導。由宗族主導的地方社會領域,其邊界即屬于同一宗族成員的聚居地和所有土地的邊界,通常以自然村落為基礎進行自組織管理。這種社會領域內部通過血緣關系和地緣關系建立緊密聯系,由宗祠帶來的文化控制和族田帶來的經濟基礎建構領域認同。基于公共事務辦理的需要,宗族在地緣性基礎上聯合形成鄉族,通常縣域內包含若干鄉族,從而最終完成整個區域的空間整合和再領域化。

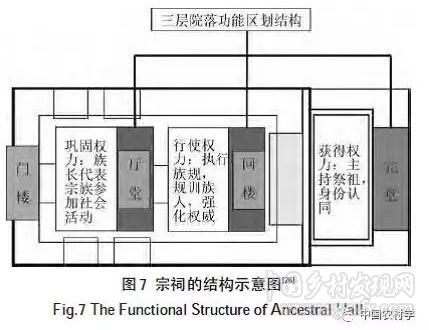

5.1宗祠:文化權利與身份認同

宗祠是宗族進行祭祖等活動的場所,在整個宗族聚落中具有重要的象征意義(如圖7)。宗族的對外活動通常在宗祠中進行,由族長主持。祠堂同時又是宗族權力機構或管理機構,是處理族中事務、舉辦教化活動、執行族規的場所,儼然如官府之衙門。通過對宗祠不同空間進行功能區劃,在嚴格的宗法制下,宗祠各個功能區對族眾具有不同的約束力,而族長對整個宗祠空間具有控制力,通過控制不同空間的可進入性和強化不同空間對族人的約束力進而塑造自身的權威和空間權力。總體而言,族長通過制定族規來規范族人行為、強化宗族意識、維護宗族秩序,通過在宗祠中執行族規對全族人進行管理,由此產生的凝聚力和認同感給予族長權力參與鄉村地區空間權力的競爭。

5.2族田:經濟基礎與公共物品供給

族田,又稱義田。置辦義田是宗族延續發展的重要手段,是各項活動的經濟基礎,“為家族置負郭常稔之田千畝,號曰‘義田’以養濟群族之人”,在明清時期義田發展壯大。宗族興辦的許多事項都是在族田支持下完成,族田的租金收入用于支付社區儀式、津貼教育、生活、災害救濟、殘老補助甚至婚喪費用。族田賦予宗族經濟能力,主持其社區內的公共事務,在此過程中賦予宗族權力配置公共物品。族田使宗族組織特別是作為族長的鄉紳具有經濟能力管理社區事務,這種經濟實力也使得其獲得社區內鄉民的認同。

5.3家族-宗族-鄉族三級治理體系

由鄉紳主導的宗族是一種自組織的團體,由一個個家庭組成。在家族中以家庭倫理原則進行自我治理,由家族組成的宗族則由鄉紳擔任的族長借助宗祠和族田獲得社區的治理權。宗族所治理的空間范圍主要基于血緣關系和共同需要,形成以所有土地為邊界社會領域單元。出于鄉紳自身的文化素養和精神追求,宗族所主持的社會公益事務也會惠及鄉里,而這些社區單元之間的一些公共事務的處理如水利工程、社區防御等事務單個宗族難以完成,因此需要在更大的空間尺度上進行責任分配和管理,基于此種需要使得具有地緣關系的宗族社區單元聯合在一起,在家族、宗族的基礎上開始出現鄉族。鄉族是地方各家族、宗族為實現共同利益和目的而形成的聯合組織。鄉族是以宗族領域組合而成的一種共治領域,這種由地方社會力量構建的社會領域具有一種嵌套型的結構,根據社會事務的具體情況分配到不同的尺度進行辦理,跨邊界如鄉一級的事務由鄉紳等代表宗族通過協商進行解決。這種公共事務的辦理與鄉民的日常生活緊密相關,使得其治理范圍內的人產生社區認同感,鄉民對于自己屬于哪一領域都有清晰的認識。由此形成的空間認同既給予鄉紳等社會權威以空間權力,同時也形成具有邊界的治理領域。三級治理體制使得鄉村的各項事宜在不同尺度得到有效的管理,增強了空間的穩定性和持續的公共影響。

6、討論與借鑒

傳統鄉村作為一個有界空間,當行政力量、文化權力等作用于其上時,空間內的事務和關系被影響和塑造,規則被制定,獎懲措施也會隨之呈現,鄉村的治理伴隨著展開。不同主體通過不同的方式來宣稱鄉村的領域性,掌握空間權力。因而鄉村社會治理的過程中,往往存在著多元類型的領域,也存在因具體治理事項不同劃定了不同邊界而形成的鄉村地域馬賽克狀的領域景觀。傳統鄉村社會治理中,行政領域由于體制上的缺陷以及對鄉村地域的不熟悉而存在各種問題,對行政制度的調整更多的是一種被動的適應,同時也難以滿足鄉村的實際需求,從里甲制的機械化行政區劃到保甲制的靈活性調整表明了行政領域在尋求增強鄉村治理的有效性和權力滲透過程中,對鄉村社會主體的適應和妥協。鄉紳等地方社會主體以自然社區為基礎,借助其自身的權威和經濟能力,通過自下而上的機制構建社會領域,因為契合了鄉村地區的社會特征,社會領域具有靈活性和適應性強的特點,基于地緣和血緣關系劃分的領域邊界更容易獲得鄉民的認同,有效的補充了公共物品供給的短缺,在此過程中行政領域也起到了推動作用。同時由于縣府官員與鄉紳在身份特權和文化權利上具有同源性和相似性,因而可以借助職役人員及主體間的緊密聯系建立有效的協調機制,使得社會領域和行政領域能夠相互補充完成鄉村治理,這一點對于當代的鄉村治理同樣具有啟示意義。根據本文研究提出幾點建議:

一是推動鄉村治理的多元領域主體構建,注重對服務地方的社會領域和市場領域的培育。明清時期,文化權力是地方鄉紳等行為主體參與治理的重要基礎,以鄉紳為主導的社會力量構建社會領域,與行政主體共同實現地方共治。當下如何培育本土社會力量,如吸引高端人口回流、吸引外出務工人員回鄉創業等以形成地方社會主體,應是下一步鄉村治理亟需考慮的課題。同時,如何引進市場力量,如將市場機制引入農村土地招拍掛,如何引入其他社會主體,如公益組織對留守兒童、公益律師為村民維權提供法律援助等也十分重要,將有助于推動鄉村治理主體的多元化,有效推進鄉村領域的共治。

二是增強行政領域的有效性及其與其它領域的協調。首先是增強鄉鎮的空間整合能力以及公共物品的供給能力。由于大量的人口流動帶來的農村人口流失,使得鄉村的公共物品供給存在供給不足或使用不足的問題。鄉鎮作為鄉村地區要素的集散地,部分地區目前還保留著趕集的傳統,可為遠離縣城的村落提供公共物品和公共場所。同時作為基層行政部門的所在地,當下可通過建設鄉鎮和中心村,強化對周邊鄉村的整合能力,提高在文化事業、教育醫療等方面的供給和輻射能力,以滿足周邊人口流出村落的實際需求,同時也避免前面的問題。其次是要加強鄉村規劃對鄉村建設發展的實際指導作用。目前的鄉村規劃編制實際上是按照城市規劃的套路進行,未考慮到鄉村實際的社會特征,并未與鄉村社會領域的主體發展聯系。因此,在實際的鄉村規劃編制中,應該以村民的實際需求出發,通過規劃培育鄉村社會精英參與社會治理,制定規則和措施引導社會領域參與規劃制定和實施,以解決鄉村發展的實際問題。

參考文獻和注釋:略

作者簡介:程朋飛,中山大學地理科學與規劃學院碩士研究生;劉云剛,中山大學地理科學與規劃學院城市與區域規劃系教授,博士生導師

中國鄉村發現網轉自:《人文地理》2017年第1期

(掃一掃,更多精彩內容!)