摘要:義序是20世紀30年代林耀華研究中國宗族鄉(xiāng)村的一個標本。解放后,義序宗族鄉(xiāng)村發(fā)生了天翻地覆的變化,而其變化肇始于土改。土改是在特定區(qū)域中進行的,而義序土地分散、近市郊、商業(yè)發(fā)達、非農(nóng)職業(yè)過半、宗族發(fā)達等,這是理解義序土改的前提。義序土改的過程也是其宗族瓦解的過程。首先,族田的征收導致宗族經(jīng)濟基礎的消解;其次,祠堂的征收使其作為宗族“集合表象”的消解,但是這并不意味著“表象”徹底消除,祠堂保留著宗族記憶,起著隱性宗族認同的作用;最后,族權的瓦解是族田祠堂的征收、階級斗爭和農(nóng)會、鄉(xiāng)村政權建立等合力作用的結果。

關鍵詞:土地改革;義序;宗族鄉(xiāng)村

義序是1935年林耀華研究中國宗族鄉(xiāng)村的一個標本。半世紀以來,學術界包括林耀華本人未能對建國后的義序進行跟蹤研究。直到20世紀80年代,在人類學回訪高潮背景下,阮云星對義序“后制度性宗族”進行了回訪研究。但是,阮先生是基于人類學關懷對義序“文化宗族”進行現(xiàn)時性研究,缺乏對其歷時性研究。宗族鄉(xiāng)村是一個自治的團體、政治的單位。建國前后的“革命”改變了這一切:國家政權下沉,宗族瓦解。對此,學術界有所研究,如柯昌基認為家族阻礙社會前進,應毀滅。徐揚杰認為革命摧毀了家庭制度。馮爾康認為,土改瓦解了家族。這些成果大多關注建國前的革命對宗族的影響,并傾向于宏大敘事,而缺少個案實證的支撐。

一、義序的土地分配狀況與土改過程

鄉(xiāng)村的土地分配狀況、區(qū)域特征和產(chǎn)業(yè)結構等均不同程度上影響基層土改的進行。

(一)解放初期的義序

義序位于閩江下游河口地帶、福州南部的南臺島上。南部有一條東西走向的水陸通道穿南北兩座小山丘而過,將南部聚落一分為二。水流北面的山丘叫后山(雅稱鯉山),南面的小山叫外山(雅稱榴山、義山);外山臨江,后山北面的鄉(xiāng)道可通福州,接官道與外界相連。義序是由黃氏主導的宗族村落(十五個房派,數(shù)千族眾)。20世紀30年代,黃氏占義序人口的98.4%。1949年8月17日,林森縣解放。1950年4月19日,林森縣復名閩侯縣。閩侯縣分區(qū)(12區(qū))管理,而義序屬于第一區(qū)。1955年4月,義序鎮(zhèn)26個自然村改屬蓋山區(qū),劃歸福州市區(qū)行政辦事處管轄。義序以小河為界,前后分為兩鄉(xiāng):居前為中心鄉(xiāng),由中亭、中山、新安三村構成,共1127戶,5215人,土地2211.9畝,人均土地0.42畝。居后為榴山鄉(xiāng),由浦口、竹欖、尚保三村構成,共1124戶,5049人土地2134.7畝,人均土地0.42畝。

(二)義序土地分配狀況的探析

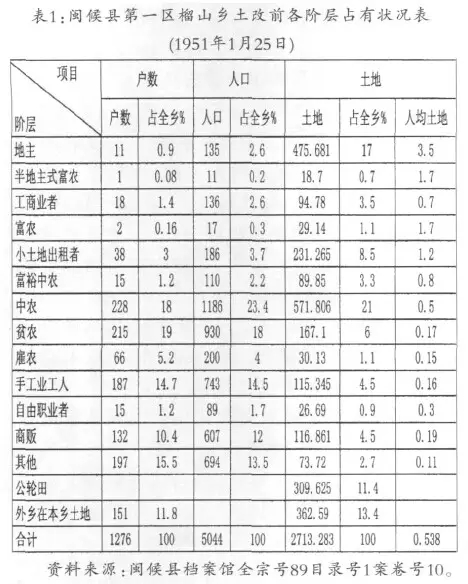

1、公田未統(tǒng)計入封建剝削階級時,土地極度分散

土改的原由是中國土地制度的極不合理性。1950年6月14曰,劉少奇認為:“占農(nóng)村人口不到10%的地主和富農(nóng),占有70-80%的土地,他們借此殘酷地剝削農(nóng)民。而占鄉(xiāng)村人口90%的貧農(nóng)、雇農(nóng)、中農(nóng)和其他人民,卻總共只占有約20-30%的土地。”訛但是,土改前,占閩侯縣人口的7.6%的地主、半地主式富農(nóng)和富農(nóng)占全縣耕地的20.1%;92.4%的貧農(nóng)、雇農(nóng)、中農(nóng)等占全縣耕地的79.9%。輰占第一區(qū)人口的3.8%的地主、半地主式富農(nóng)和富農(nóng)占全區(qū)耕地的16.63%;96.2%的貧農(nóng)、雇農(nóng)、中農(nóng)等占全區(qū)耕地的83.4%。訛占榴山鄉(xiāng)人口的3.1%的地主、半地主式富農(nóng)和富農(nóng)占全鄉(xiāng)耕地的18.8%;96.9%的貧農(nóng)、雇農(nóng)、中農(nóng)等占全鄉(xiāng)耕地的81.2%(見表1)。可見,不管是縣、區(qū),還是鄉(xiāng),基層土地較為分散,與中央的估計相差甚遠。

2、公田統(tǒng)計入封建剝削階級時,土地相對集中

基層土改實踐者一般將公田納入封建階級范疇內(nèi),其依據(jù)是“所謂公地是豪紳私產(chǎn)”土改前,公田比重:閩侯縣23.7%,一區(qū)22.5%,榴山鄉(xiāng)11.4%(見表1)。將公田納入封建階級中進行統(tǒng)計時,閩侯、一區(qū)、榴山封建階級占總耕地的比重分別為43.8%、39.1%、30.2%。可見,這種統(tǒng)計方式修正了上述“土地極度分散”的結論,不過修正后的結論與中央的估計仍有較大差距。

(三)義序的土改與土改中的義序

義序土地分散,“近市郊,商業(yè)較為發(fā)達,農(nóng)業(yè)人口量占總人口之半,群眾一般帶有小聰明的城市人民的思想意識。”這是義序土改的自然社會經(jīng)濟背景。義序是新區(qū),沒有立即進行土改,而是先剿匪反霸、減租減息。1950年8月,閩侯縣在四區(qū)蘭圃鄉(xiāng)進行土改試點。訛一區(qū)于9月至1951年1月25曰,分三期進行土改。其中,敖峰作為實驗鄉(xiāng)于10月15曰結束。第一期,9月下旬,工作組梅花形的安排了7個鄉(xiāng)(城門、臚雷、黃山、下洋、林浦、盤嶼、臺嶼)進行土改,至10月20曰結束。第二期,開辟潘墩、龍江、謝坑3個新基點鄉(xiāng)。第三期,對中心、榴山、乾元、吳山、螺州5鄉(xiāng)進行土改。從全區(qū)來說,這5個鄉(xiāng)是落后的。這樣布置把這5鄉(xiāng)包圍起來,以周圍的土改事實來教育這5鄉(xiāng)的干部與群眾,從而提升大家對土改的信心。義序作為“落后鄉(xiāng)”,其土改是置于縣-區(qū)土改戰(zhàn)略布置之下,是由先進鄉(xiāng)所包圍而帶動的。

二、土改中族田的征收與宗族經(jīng)濟基礎的消解

(一)族田征收:土改阻力的減小與動力的增加

1948年2月25曰,毛澤東指出在新區(qū)土改中,總的打擊面一般不能超過戶數(shù)8%,人口10%。訛因為“過去北方土改是在戰(zhàn)爭中進行的,戰(zhàn)爭空氣掩蓋了土改空氣,現(xiàn)在基本上已無戰(zhàn)爭,土改就顯得特別突出”,就是在封建階級中,也“只動地主不動富農(nóng)”。

在榴山鄉(xiāng)土改中,11戶地主原占475.7畝,11戶被沒收161.1畝,減幅達33.9%;18戶工商業(yè)者原占94.8畝,16戶被沒收41.8畝,減幅達44.1%;1戶半地主式富農(nóng)原占18.7畝,被沒收1.7畝,減幅達9%;38戶小土地出租者原占231.3畝,22戶被沒收39.4畝,減幅達17%;2戶富農(nóng)的土地沒有被沒收;309.6畝的公輪祭田,被征收291.5畝,減幅達94.1%。受損最大的是公輪祭田,其后的是工商業(yè)者、地主、小土地出租者、半地主式富農(nóng)、富農(nóng)。“打擊面”的戶數(shù)為68戶占總戶數(shù)的5.3%;人口為368占總人口的7.3%。基本符合毛澤東關于新區(qū)土改的打擊面的限制要求。沒收征收537.5畝,其中征收的族田291.5畝,占54.2%。輦可見,族田的征收避免將打擊面擴大,從而減小土改的阻力。

在土地分配中,66戶雇農(nóng)原占30.13畝,63戶分到66.69畝,增幅達221.3%;215戶貧農(nóng)原占167.1畝,198戶分到319.23畝,增幅達191%;228戶中農(nóng)原占571.806畝,86戶分到140.464畝,增幅達24.6%;187戶手工業(yè)工人原占115.345畝,83戶分到46.235畝,增幅達40%;132戶商販原占116.861畝,62戶配到42.32畝,增幅達36.2%。受益最大的是雇農(nóng)、貧農(nóng),其后的是手工業(yè)工人、商販、中農(nóng),受惠面達72.1%。輦而這些階層受惠主要源于族田的征收,因此,族田的征收增加了土改的動力。

(二)所有權與管理權的分離:族田征收的階級選擇性

1950年6月人中華人民共和國土地改革法》規(guī)定:“征收祠堂、廟宇、寺院、教堂、學校和團體在農(nóng)村中的土地及其他公地。”但在基層實踐中,并非所有的族田都被征收。族田形式多樣,有總祠、支祠、房等占有的族田,它們各自的管理方式并不同。大公堂一般由大家推定或由地主階級指定專人管理(以族長為多),小公堂一般由農(nóng)民自己輪流管理。前者具有封建性,后者則不一定有封建性。關于中共的族田沒收政策,應從族田的所有權與管理權、收益權的分離角度來理解。“管公堂是一種剝削行為,但應分別地主、富農(nóng)、資本家管公堂與工、農(nóng)、貧民管公堂的不同。”“地主階級及富農(nóng),借著公堂集中大量土地、財產(chǎn),成為封建剝削的主要方式之一,凡屬這種為少數(shù)人把持操縱,有大量封建剝削收入的公堂,管理公堂的行為,當然是構成管理者階級成份的一個因素。但有些小公堂,為工農(nóng)貧民群眾輪流管理,剝削數(shù)量極小,則不能作為構成管理者階級成份的一個因素。”因此,“必須取消紳士對于所謂公有的祠堂、寺廟的田產(chǎn)的管理權”,而由農(nóng)民階級管理的族田則保留不變。

義序族田有總祠、支祠、房等占有的族田。總祠創(chuàng)立時沒有祭田,至20世紀30年代,其祖產(chǎn)每年利息收入約三四百元。總祠祖產(chǎn)由族房長紳衿等管理,大部分用于祭祀,所余充為公用。可見,總祠的族田數(shù)量小,其收入基本上公用,但由于它是由地主鄉(xiāng)紳管理,所以它被征收。支祠和房的族田一般是輪流管理或耕種的。其中,四支祠祖產(chǎn)頗多,僅祭田一項約66畝,四房按序輪流耕種。輮由雇農(nóng)、貧農(nóng)、中農(nóng)輪耕或管理的支祠、房的族田,保留不變。以1951年5月一區(qū)土改工作組的〈〈中心鄉(xiāng)公輪祭田征收〉〉為例來說明:

寶鈺家,輪祭田:單冬田13.8畝,占有者為2戶地主、2戶商人,故予全部征收。

慈鈞家,輪祭田:雙冬田1.8畝、單冬田4.8畝,菓地1.62畝,占有者為2戶地主、1戶中農(nóng)。地主部分沒收,中農(nóng)部分保留。

可見,族田的征收并非一刀切都被征收,而是根據(jù)族田管理的階級性進行有選擇的征收。

(三)族田的征收:宗族經(jīng)濟基礎的消解

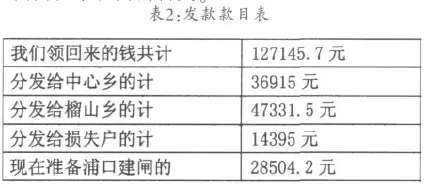

族田使祭祖有經(jīng)濟保障,而祭祖是宗族結構完善和運行正常的重要體現(xiàn)。賑濟族人、提供鄉(xiāng)村公共產(chǎn)品等也是族田的重要功能,如義序總祠的族產(chǎn)的用途除四時祭祀會餐之外,所余無多,或用于開浚浦道,或用于津貼賦稅。輰四支祠的每年收入千余元,一部分納入支祠,用為祭祀及其他公費,余潤則歸值年耕種子孫享受。輧這樣,族田的存在不僅可以敬宗收族,而且強化了宗族認同。但是隨著族田的征收,宗族上述的功能喪失殆盡,可稱之為宗族“去功能化”。而宗族“去功能化”的過程也是國家“補功能”的過程。以〈〈中心鄉(xiāng)1951年3月工作匯報〉〉為例來說明?撥款來自于國家,對象是貧苦農(nóng)民,用途是購買生產(chǎn)資料、公共產(chǎn)品(見表2)。群眾對國家發(fā)款感到非常滿意和感激。如尚保三林嫂說:“不好生產(chǎn)對不起政府。”可見,國家救濟取代宗族救濟,促使了宗族認同向國家認同的轉變。

資料來源:閩候縣檔案館全宗號89目錄號1案卷號15

三、祠堂的征收:宗族“集合表象的消解

祠堂是宗族中宗教、社會、政治和經(jīng)濟的中心,是整族整鄉(xiāng)的“集合表象”。祠堂是宗族的標志,是全族立法、司法、行政的機關。義序有3個祠堂:1個總祠,2個支祠。1950年6月30日人中華人民共和國土地改革法〉〉規(guī)定祠堂等得由當?shù)卣芾恚⒊錇楣谩S炓虼耍?/span>3個祠堂都被征收。祠堂的征收使其作為宗族的“集合表象”被消解:首先摧毀了祭祖的場所;其次消解了族權行使的空間;最后轉變了祠堂的功能。消解是指宗族整體性“表象”的肢解,但在這過程中卻留下許多宗族碎片,特別在心理層面上宗族文化并不會隨之而消失,仍起著潛在的宗族認同的作用。當它受到某種剌激時,有可能爆發(fā)出巨大能量來。如1953年8月閩侯縣十二區(qū)芹洲鄉(xiāng)祠堂擬改做倉庫,結果引發(fā)群眾鬧事案件,有人乘機煽動群眾對抗工作組,直至縣決定不做倉庫時,群眾情緒才基本安定下來。

土改后祠堂被征充公,區(qū)、縣曾以為祠堂是國家財物可以隨意處理,而“族人”并不這樣認為。因為祠堂依然安放著祖宗神牌,所以在“族人”心里,祠堂依然是宗族的象征,是宗族認同的心理歸屬。

四、宗族內(nèi)的階級劃分和階級斗爭

宗族之所以有強大的基層控制力,是在于宗族意識從血緣向地緣的延伸。因此消除宗族觀念在基層政權上的延伸,是中共政權建設的重要工作。其辦法是灌輸階級意識,將原來人與人之間的宗法性定位轉化為階級性定位,明確劃分階級,將民眾從宗族共同體中分離出來,不再以血緣認同自我的身份,而是以階級確定自己的社會地位。但是,在宗族里,人們是根據(jù)血緣關系確定其社會位置,在沒有外力的干預下,宗族內(nèi)部是不會自動地劃分出階級陣營來。土改正是對宗族進行強干預下進行階級劃分和階級斗爭。將家庭從宗族中剝離出來,并納入不同階級陣營之中。通過“引苦”、“訴苦”、“論苦”,啟發(fā)農(nóng)民階級覺悟,分清階級界限。以榴山鄉(xiāng)土改中階級形成過程為例來說明:

在土改中,急于求成,沒充分發(fā)動群眾,對地主階級未進行面對面的斗爭,征收沒收不夠徹底。農(nóng)民內(nèi)部不團結,又增長了宗派的意識。地主階級乘機反攻,不法地主黃春官盜賣沒收石頭百余塊,并想將農(nóng)民沒收的木料百余根奪回,要干部給他作證明。

可見,在義序土改中,人們從宗族中剝離出來,納入不同的階級中。但是,階級邊界并不清晰,階級意識未能形成,所以,階級斗爭無從開展。基于此,1951年6月4日到7月17日,進行了土改復査:

階級覺悟普遍提高,農(nóng)民黃依保說:“黃永雪從來就沒有勞動,抓桔蟲挑土都是雇工,以前大家沒提起,我也不敢說,現(xiàn)在我覺悟到,以前太傻瓜,他明明是地主,競讓他漏了,這次一定堅決地向他斗爭。”檢舉了4戶漏網(wǎng)地主。他們以隱瞞土地、假分家、假勞動、隱瞞歷史等,逃避農(nóng)民的裁判。在群眾偉大力量下,他們低頭了,開了3次斗爭會,斗了8個地主,參加的群眾3670人。訴苦的有13人。哥俤訴黃葆祥地主為洲田股頭,霸占洲田,每年每股可收十一二擔,只給二三擔,還說:“這是我照顧你。”有一年哥俤病得要死,想賣洲田,但葆祥不讓賣。哥俤記起以前所受的剝削,氣得跳起來大叫:“你以前這樣剝削我,今天你也有這樣的下場,快把欠我的谷子還給我。”今天能夠訴出心頭的苦水,多虧解放軍共產(chǎn)黨。

土改的實踐并不是簡單地依據(jù)村莊的客觀結構,而是通過訴苦等表達技術來彌補階級框架與鄉(xiāng)村社會現(xiàn)實之間的差異輨。義序正是通過訴苦來激發(fā)階級覺悟,但是,最初訴苦指向是停留在“生存?zhèn)惱怼保⑽催_到階級意識高度。由個人的痛苦上升到階級的痛苦是需要一個動員的過程訛。因為在農(nóng)民的價值標準里,居于首位的往往不是人們的政治立場,而是一個人的道德品行訛。因此,在土改中,必須使農(nóng)民的社會關系的判斷由道德主導向政治主導的轉變,并重塑鄉(xiāng)村社會內(nèi)部的話語輨:由最初“難以辨識階級的概念”訛到階級話語的轉變,最終實現(xiàn)階級斗爭。義序漏網(wǎng)地主的檢舉正是基于:重塑昔曰的道德話語而轉向階級話語。

五、族權的瓦解:由祠堂會到農(nóng)會的轉變

(一)祠堂會:族權與政權、紳權、夫權的重疊性

在義序,15房的房長由房內(nèi)男性中輩分最高年齡最長者擔任,在15房長內(nèi)輩分最高年齡最長者擔任族長。各房房長是族長主持的宗祠會議的當然成員,族長并無薪俸,但有特別的祭祖的權力。族權是基于血緣關系的,通過輩分和年齡來體現(xiàn)。血緣關系在維持宗族秩序上起重要作用,但事實上,財富和權力卻起主導作用。“宗族以血緣關系為聯(lián)結紐帶,但在等級身份的劃分標準上,血緣以外的財產(chǎn)因素卻起到了重要作用。”族權只有與政權、紳權、夫權、財富相結合才能發(fā)揮其作用。主導義序宗族鄉(xiāng)村秩序的有:年齡,沒有年輕人可入祠堂會;身份,族房長是按自然遞嬗方法產(chǎn)生;學識;武藝;世階;性別,重視男權,女子不得參與祠政;財富,是最重要的一條,因有金錢,就有勢力。可見,“宗族的實力,往往與其領導人的財富和地位成比例;最發(fā)達的宗族,是由有勢力和富裕的士紳領袖所主持。這些紳士可以向宗族捐贈大量的土地,也可能為之開辦學校、建義倉等,從而鞏固族權。”

(二)族權瓦解的邏輯:族權與政權、紳權、夫權的重疊性的拆解

毛澤東認為政權、族權、神權、夫權,是束縛農(nóng)民的四條繩索。政權是一切權力的基干。政權被打翻后,族權等便跟著動搖起來訛。先將政權、紳權、夫權和神權拆解開來,然后通過打擊政權,使族權因失去了政權依托而被消解。族權雖與政權緊密相連,但畢竟不是一種正式的國家權力,在族權的行使過程中,是非強制性,是溫情脈脈的教化。族權的人格化代表即族長、祠長等由于年齡及社會閱歷,他們的權威往往會得到族眾的認同。輰因此,要消解族權,除了打擊地主政權外,必須在宗族內(nèi)植入階級觀念和進行階級斗爭;并結合族田、祠堂的征收及族譜的銷毀以及農(nóng)會、鄉(xiāng)村政權的建設等。

(三)農(nóng)會:傳統(tǒng)型權威(族權)向法理型權威轉變的橋梁

權力是指個人或群體控制或影響他人行動的能力。但是權力并不等于權威,權威是得到社會認可的權力。根據(jù)權威的來源,馬克斯?韋伯分為傳統(tǒng)型、魅力型和法理型權威。傳統(tǒng)型權威是靠風俗和倫理道德來統(tǒng)治;魅力型權威是建立在領袖和信仰基礎上的;法理型權威是建立在科層制上。

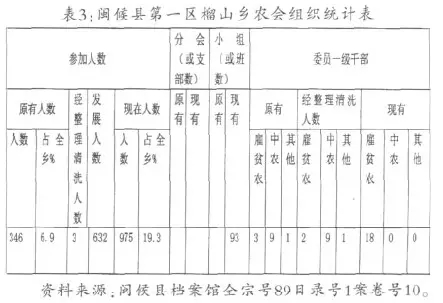

至1951年7月,榴山鄉(xiāng)農(nóng)會迅速發(fā)展。會員從原346人增至976人(全鄉(xiāng)5044人)占19.3%。經(jīng)過土改復査整頓,農(nóng)會領導管理層由中農(nóng)與雇貧農(nóng)主導轉變?yōu)楣拓氜r(nóng)主導:農(nóng)會委員、干部原有雇貧農(nóng)3人、中農(nóng)9人,清洗掉雇貧農(nóng)2人、中農(nóng)9人,現(xiàn)有雇貧農(nóng)18人(表3)。農(nóng)會的構建實現(xiàn)了鄉(xiāng)村權力的轉移:由地主鄉(xiāng)紳掌握變?yōu)樨毠娃r(nóng)掌握。“農(nóng)會勢盛地方,族長及祠款經(jīng)管人不敢再壓迫族下子孫,不敢再侵蝕祠款。壞的族長、經(jīng)管,已被當作土豪劣紳打掉了。”1950年7月14日,《農(nóng)民協(xié)會組織通則》規(guī)定:“農(nóng)民協(xié)會是農(nóng)村中改革土地制度的合法執(zhí)行機關。”有關農(nóng)會法規(guī)的出臺使農(nóng)會組織有了“科層制”特征。

族權屬于傳統(tǒng)型權威,因為族權是依靠倫理道德來統(tǒng)治。它的行使不是依靠外在的強制力,而是有廣大民眾的心理認同。依靠族譜和宗祠內(nèi)的祭祀活動,宗族會成為村落社會認同的基礎。因此,族權能夠維持宗族鄉(xiāng)村的秩序。而構建在農(nóng)會和鄉(xiāng)村政權基礎的權力本應是法理型權威,但是貧雇農(nóng)通過農(nóng)會而得到的權力是在國家強制力的干預下實現(xiàn)的,因此,這種權力未必得到眾人的認可,即權力不能轉化為權威,這使權力的獲得和權力的行使效力并不統(tǒng)一。如在中心鄉(xiāng),“農(nóng)會的組織雖然成份歷史上問題不大,但是太過于老實,不能領導群眾對地主斗爭,鄉(xiāng)農(nóng)會主任黃風營,他是中農(nóng)成份,對地主、農(nóng)民一樣看待,人家外號叫做兩面光。中山村分會主任黃國耳也是太過于老實,自己沒有主張,容易被人掌握,做落后群眾的俘虜。”可見,雖然通過農(nóng)會建設,族權轉移給雇貧農(nóng),但是他們并沒有準備好如何行使這些權力。農(nóng)會是符合“科層制”特征,但是,雇貧農(nóng)在農(nóng)會中的主導權是在國家政權干涉下而獲得,這種權力除了獲得國家認可外,更重要的是得到眾人的認可,包括權力獲得者自身的認可,才能發(fā)揮它應有的作用。

中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉自:《福建論壇(人文社會科學版)》

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)