——農地經營規模決策圖譜研究

在人均GDP跨越6000美元,農業占國民經濟比重低于10%的背景下,中共十八屆三中全會通過的《關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出了“加快構建新型農業經營體系”的戰略規劃。撇開其政治目標不論,僅就經濟目標而言,顯然,中央希望通過改革基于均田制的農地小規模經營模式實現糧食增產和農民增收“雙重目標”,進而推動工業化、城鎮化和農業現代化同步發展(陳錫文,2014)。

毋庸諱言,研究者和決策者都希望看到如下結果:土地的單位面積產量隨土地經營規模的集中而不斷增加,在工業化與城鎮化逐步吸收了大量農業剩余勞動力之后,農地經營規模逐步擴大,糧食安全得到更加有力的保障。

然而,大量實證研究基本否定了這種樂觀預期(萬廣華和程恩江,1996;劉鳳芹,2006)。這其中既包括始于1987年,由國務院農業發展研究中心在江蘇無錫、吳縣、常熟、山東平度、北京順義、廣東南海、浙江溫州等地進行的半官方性質的土地適度規模經營試驗(農業部農村改革試驗區辦公室,1994),也包括王昭耀(1996)基于安徽,解安(2002)基于福建,Fleisher & Liu(1992)基于江西、江蘇、吉林、河南和河北5省,普羅斯特曼等(1996)基于包括中國在內的十幾個發展中國家,以及許慶等(2011)基于CERC/MoA中國農村居民問卷調查數據庫所做的實證分析。實際上,上述實證研究基本否定了“規模報酬遞增”的存在,甚至發現糧食生產中存在許多“規模報酬遞減”的事實,即所謂“反向關系”的存在。

當然,這些實證結果并未改變諸多學者支持適度規模經營的觀點,他們大多從發展現代農業、提高經濟效益等不同角度探討發展適度規模經營的必然性(艾云航,1994;楊雍哲,1995),關注現代農業的規模經濟,并將其列為解決中國農業困境的重要途徑之一(黃祖輝和陳欣欣,1998;韓俊,1998;黃季焜和馬恒運,2000)。

現實中,究竟是存在“反向關系”還是存在“規模報酬遞增”的爭論讓研究者和決策者一時難以定論,而在深思如下兩個問題之后,本文探索出了一個跨越爭議的分析視角。

問題一:即使“反向關系”真實存在,這是否意味著中國應盡力維持基于均田制的農地小規模經營模式,以避免單位面積產量的下降?

實際上,農地經營規模適度集中本身是工業化與城鎮化發展的必然結果,相對于農業產業而言,是外生變量,是不可抗拒的趨勢。在農業勞動力大規模轉入非農部門就業的背景下,限制農地流轉的結果將是土地的惰耕、棄耕,顯然這無助于實現糧食增產和農民增收的宏觀目標。

問題二:如果“規模報酬遞增”真實存在,是否又意味著為了實現提高單位面積產量的目標,我們就應該積極推動土地流轉以提高農戶的農地經營規模?

現實中,執此觀點者很可能忽視了農村土地更重要的社會保障、制度載體以及社會自助穩定器的功能。顯然,后者是中國社會能否成功轉型的制度基石,不可能因追求所謂的“規模報酬遞增”而被決策者摒棄。

所以,針對兩個截然相反的問題,我們給出了幾乎一致的答案,那就是在尊重農戶自主選擇的情況下發揮市場作用。這意味著,單純討論“反向關系”或者“規模報酬遞增”是否存在并無太大意義,我們應該立足于農地經營規模不斷集中這一基本趨勢,來分析未來的戰略選項。

在有關農地經營規模的頂層設計中,關于未來的基本共識是:在政府協助降低交易成本的前提下,尊重經營者自身意愿并借助于市場力量實現農地經營規模的逐步集中。核心思路是尊重農戶的自主選擇。

因此本文選取的分析角度是:從自身收益或效用最大化出發,農戶究竟需要多大的農地經營規模?這個規模很可能就是未來演進的均衡規模。鑒于此,本文的核心任務是:從農戶收益或效用最大化出發,通過計量分析和數理推導確定農戶的最優農地經營規模區間,并把這個規模區間與單位面積產量曲線放在同一個圖譜中分析,進而給出農戶視角的“農地經營規模決策圖譜”。

本文其余部分安排如下:第二節是基于文獻梳理的理論分析;第三節介紹了實證研究所用計算方法、計量模型和數據;第四節給出了建立在計量分析基礎上的“農地經營規模決策圖譜”;最后是簡要的結論與政策含義。

二、基于文獻梳理的理論分析:農戶究竟需要多大的農地經營規模?

循著回答“農戶究竟需要多大的農地經營規模”這一核心問題,對國內外相關文獻展開梳理,發現農地經營規模的集中化趨勢在發達國家和發展中國家均為不可逆轉之潮流。

以美國為例,從1935年到2013年,農場數從680萬下降到210萬,這意味著在平均面積已大于3000畝的情況下,農地經營規模在近80年的時間里增長了3倍。大量實證研究表明,在相同歷史時期,德國、法國、澳大利亞以及日本的土地經營規模亦呈不斷集中趨勢(Weiss,1997;Eaton & Eckstein,1997;Weiss,1999)。印度、巴西、烏克蘭等發展中國家同樣經歷了土地規模不斷集中的趨勢(Bardha,1973;Nikodemus et al.,2005;Baumanna et al.,2011)。可以說,土地經營規模的不斷集中已成人類工業化與城鎮化發展的必然結果(Goetz & Debertin,2001;Robert & Lucas,2004)。從這個角度看,當下學術界和決策者共同關注的農地經營規模集中應是值得期待的必然趨勢。

與此相應,在全球范圍的土地經營規模集中過程中,如果去除農業科技進步等其他因素的影響,國際農經界見證了單位面積產量隨農地經營規模增加而下降的趨勢,這就是著名的“反向關系”現象(Sen,1962;Barrett et al.,2010)。這一現象早在20世紀20年代就被農經界的泰斗級學者Chayanov(1926/1986)在俄國觀察到。Sen(1962)和Bardha(1973)在印度也觀察到了同樣的現象。此后,這一現象被大量的實證研究在拉丁美洲(Berry & Cline,1979)、非洲(Collier,1983;Barrett,1996;Kimhi,2006)、亞洲(Carter,1984;Heltberg,1998;Akram-Lodhi,2001;Benjamin & Brandt,2002;Rios & Shively,2005)和歐洲(Alvarez & Arias,2004)重復確認。

既然單位面積產量會下降,為什么土地經營規模還是不斷集中呢?我們對此問題提供的假設性解答是:隨著工業化與城鎮化的逐步深入,在土地、勞動力和資本三要素的流動壁壘逐漸消除的情況下,必須增加農業勞動的回報率,才能夠確保農業作為一個產業的存在,而要增加農業勞動回報率則需要不斷增大土地和資本兩種要素的投入量。

當然,家庭最優土地經營規模同樣受到家庭自有稟賦的制約,尤其是家庭勞動力的制約。實際上農戶的決策主要圍繞如何實現其兩大核心稟賦:勞動和土地的效率最大化利用來進行。本文將首次把家庭勞動的機會成本,即外出務工月平均工資以及就地轉移月勞均收入與農業勞動月平均收入之比納入計量模型中,利用國家統計局2004、2005、2007、2009、2012年農村住戶調查面板數據,從如何實現家庭勞動和土地的最大化利用這一家庭決策視角來定量回答“農戶究竟需要多大的農地經營規模”這一核心問題。這一定量區間是以往國內外相關文獻中所沒有給出的,對于中國未來的宏觀決策具有較強的參考意義。

三、計算方法、計量模型與數據來源

1.家庭最優土地經營規模的計算方法

2.計量經濟模型的選擇和指標設定

(1)家庭農場②的最優土地經營規模

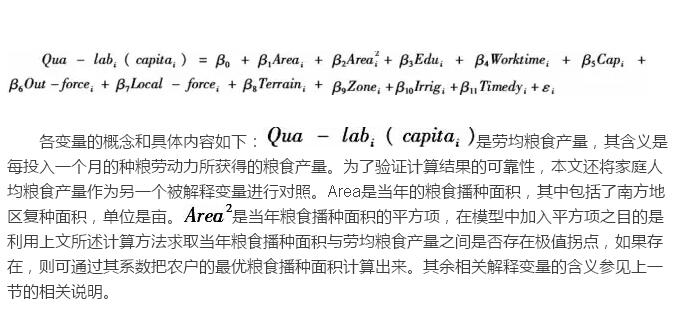

先前的多數研究,多以糧食產量或分品種的農作物產量最大化進行分析,其依據是:在特定條件下,產量的最大化就是農戶效益的最大化。實際上,在要素市場和產品市場都充分發育的情況下,農戶作為理性經濟人,其追求的目標是以貨幣衡量的收入最大化,而融合了種植、養殖及其他特色經營模式的家庭綜合農場往往更有利于農戶實現其核心稟賦:勞動和土地的效率最大化利用(杜潤生,2002;黃宗智和彭玉生,2007;劉瑩和黃季煜,2010)。從定量分析的角度看,能夠精確量化家庭勞動效率的指標是農戶的勞均第一產業收入。這里的勞均并不是家庭勞動力人數,也不是家庭人口數,而是整個家庭當年度為第一產業所投入的所有勞動(單位:人月),農戶的勞均第一產業收入表示的含義是每投入一個月的農業勞動力所獲得的貨幣收益。本文將勞均第一產業收入作為求解家庭農場最優土地經營規模的被解釋變量。當然,為了驗證分析結果的穩健性,計算過程中,本文還把農戶的人均第一產業收入也作為被解釋變量進行對照。所建立的計量模型為:

義是每投入一個月的農業勞動力所獲得的貨幣收益,以及作為對照的人均第一產業收入,其含義是家庭人均第一產業收入。Area是農戶經營土地總面積,單位是畝,包括耕地、池塘和林地等用于第一產業經營的全部土地。Area[2]是農戶經營土地總面積的平方項,在模型中加入平方項的目的是利用上文所述之方法計算農戶經營土地總面積與勞均第一產業收入之間是否存在極值拐點,如果存在則可以通過擬合函數的一階條件把農戶的最優經營面積計算出來。Edu表示農戶的整體教育水平,家庭中有一人以上超過大專設為3,1人以上超過中專設為2,一人以上超過高中設為1,全部為初中及以下設為0。Worktime表示家庭從事第一產業勞動的總時間(單位:人月)。Cap是農戶當年的非農業貨幣收入,表征農戶從事第一產業的投資能力。Out-force命名為外出務工推力,是一個衡量農業勞動力從事第一產業機會成本的變量,其含義是該農戶的外出務工勞均收入除以農業勞均收入,具體而言就是一個勞動力外出務工的月平均工資除以其從事農業勞動的月平均收入。請注意,農業勞動月平均收入的分母是從事農業勞動的精確時間投入,并非籠統的對農業勞動力按每年十二個月平均。Local-force命名為本地轉移推力,是另一個衡量農業勞動力從事第一產業機會成本的變量,其具體含義是該農戶的農業勞動力就地轉移到其他產業的月工資收入除以農業勞動月平均收入,其具體計算方法與外出務工推力的計算方法相似。Terrain是衡量農戶土地資源等級的變量,山地設為1,丘陵設為2,平原設為3。Zone表示農戶所在地區,具體劃分標準按照國家統計局關于東、中、西部的劃分標準,西部省份設為1,中部設為2,東部設為3。Irrig表示農戶經營的所有土地中有灌溉的面積,作為衡量第一產業科技水平的指標。Timedy為時間亞變量。

(2)種糧大戶的最優土地經營規模

在所有生產要素和產品均無宏觀限制,國家不會對農業生產本身施加硬約束的條件下,以勞均第一產業收入為被解釋變量可以估算出農戶自由決策視角下的家庭農場最優土地經營規模。實際上,在面對糧食供需緊張平衡的壓力下,為了應對糧食安全威脅,國家會限制耕地的種糧專用屬性。也正是在這樣的背景下,從宏觀視角來看,政府希望看到“種糧大戶”與“家庭綜合農場”并存的新型農業經營體系綜合發展。鑒于此,本文試圖量化回答的另一個問題就是,對于以糧食種植為主的“種糧大戶”而言,其最優種植面積是多少?為此,我們以勞均糧食產量為被解釋變量,構建了如下計量模型:

(3)畝均糧食產量與糧食播種面積的關系研究

除了以實現農戶的核心稟賦勞動的最大化利用為目標函數可以求解農戶的最優土地經營規模外,理論上,以農戶的另一核心稟賦土地的最大化利用為目標函數同樣可以求解其最優土地經營規模。其實質是通過實證分析求證土地的“規模報酬遞增”是否存在,如果存在,則可通過上文所述之計算方法確定最優農地經營規模。所建計量模型如下:

3.數據來源和描述統計

本文所用數據源于國家統計局。為支持國務院發展研究中心城鄉統籌基礎領域與國家統計局城鄉住戶調查辦公室聯合課題組的相關研究,國家統計局提供了全國農村住戶調查2004年、2005年、2007年、2009年、2012年的面板數據。該數據源自于國家統計局采用分層隨機抽樣方法對除港、澳、臺和西藏外的31個省、市、自治區的7萬多農村住戶進行的入戶跟蹤調查,是目前國內有關農業農村情況最全面的微觀數據之一,本文所用變量的描述性統計特征見表1。

四、實證研究結果

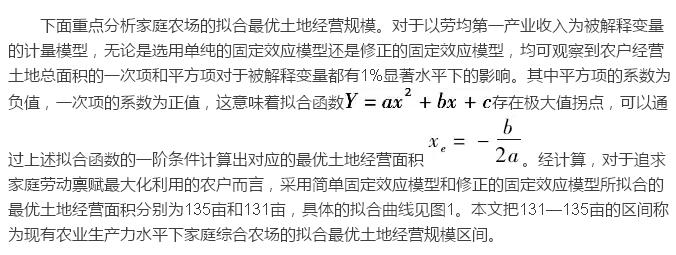

1.家庭農場的擬合最優土地經營規模

由于本文所用數據為跨越2004年、2005年、2007年、2009年和2012年的短面板數據,因此,對于被解釋變量為勞均第一產業收入和人均第一產業收入的兩套計量模型,本文都首先通過Hausman檢驗確定應該采用固定效應模型還是采用隨機效應模型。Hausman檢驗結果(見表2)確認了兩套計量模型均應采用固定效應模型。在確定了采用固定效應模型之后,又分別在兩個模型中加入了調查年份時間啞變量對原模型進行修正,并對相關的啞變量進行了虛擬變量檢驗,檢驗結果見表2。最后在修正的固定效應模型中加入了2004年和2009年兩個時間啞變量。

回歸結果表明,農戶教育水平對于人均第一產業收入和勞均第一產業收入的影響均不顯著。這意味著,在擁有較為完善的農業技術推廣體系以及“干中學”比較普遍的情況下,相對簡單的農業勞動對于農戶的教育水平并無明顯要求,也反映了當前我國“小農”生產力水平的現狀。

作為衡量農業投資能力的指標變量,家庭非農業貨幣收入對于勞均第一產業收入和人均第一產業收入均有顯著正向影響。具體而言,以修正的固定效應模型來看,家庭非農業收入每增加1元,勞均第一產業收入則可增加0.11元。

同樣以修正的固定效應模型看,外出務工推力和本地轉移推力作為衡量農業勞動力從事第一產業機會成本的兩個變量,對勞均第一產業收入均有顯著負向影響。其含義是外出務工推力和本地轉移推力越大,農戶越傾向于將優勢勞動力向非農領域配置,導致勞均第一產收入降低,這實際上是市場對勞動力的配置結果。

土地等級特征對于勞均第一產業收入有顯著正向影響,從山地到丘陵再到平原,土地質量每增加一個等級,勞均第一產業收入將增加13.45元。灌溉面積對于對于勞均第一產業收入也有顯著正向影響。

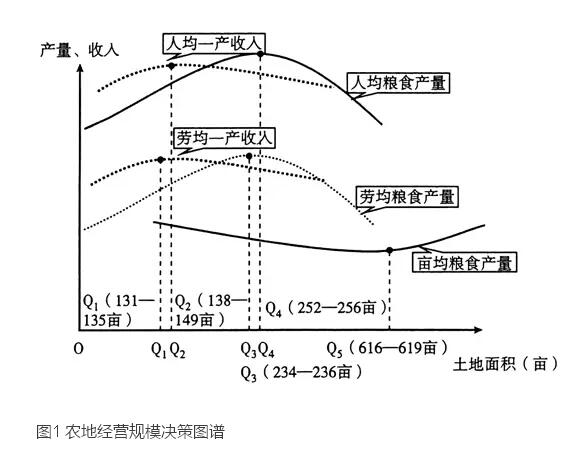

為了驗證上述分析結果的穩健性,以家庭人均第一產業收入為被解釋變量作對照分析,擬合的最優土地經營面積分別為149畝(簡單固定效應模型)和138畝(修正的固定效應模型),接近于以勞均第一產業收入為被解釋變量的擬合結果,擬合曲線見圖1。應該說對照分析的結果顯示了前面擬合結果的穩健性和可靠性。

以目前戶均25.98畝的土地經營總面積(包括池塘和林地)計算,只達到了本文確定的131—135畝家庭綜合農場擬合最優土地經營規模區間的1/6—1/5。這意味著如果十八屆三中全會所提的“新型農業經營主體”是從事多種經營的家庭農場,要實現其家庭勞動稟賦的最大化利用,即使保持現有農業生產力水平不變,我國的土地經營規模還需要提高5—6倍。實際上,隨著農業生產力水平的逐步提高,家庭綜合農場的最優土地經營規模還將進一步提高,這預示著我國農地經營規模集中將是一個漫長的過程。

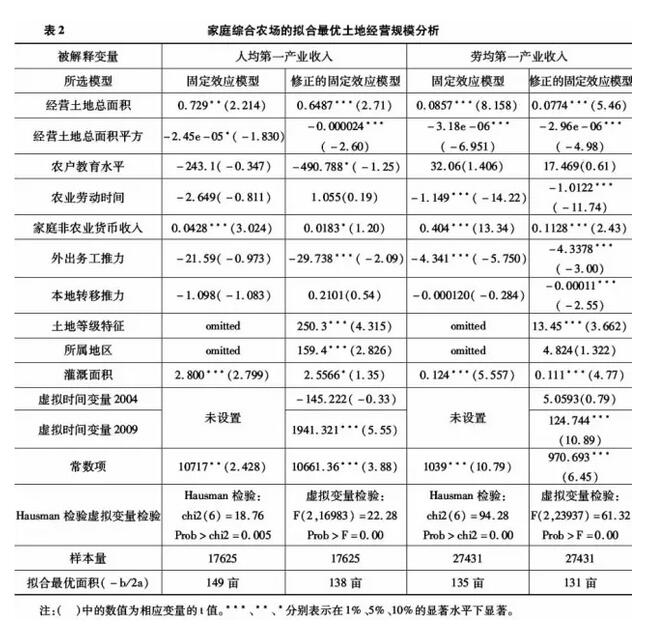

2.種糧大戶的擬合最優土地經營規模

現實中,由于我國土地資源相對稀缺,國家面臨宏觀層面的糧食安全威脅。因此,國家會從宏觀政策層面引導耕地的種糧專用屬性,這意味著黃宗智(2007)所述之完全以第一產業收入最大化為目標的家庭綜合農場并不完全適合我國國情,中共十八屆三中全會所提的“新型農業經營體系”應該包含較大比例的以種糧為主的“種糧大戶”。采用與上文類似的方法,以勞均糧食產量為被解釋變量構建計量模型,同時以人均糧食產量為被解釋變量構建對照模型,可以擬合出現有農業生產力水平下種糧大戶的最優土地經營規模。

回歸結果見表3,農戶教育水平對于勞均糧食產量和人均糧食產量的影響均不顯著,而家庭非農業貨幣收入對于勞均糧食產量和人均糧食產量則有顯著正向影響。以修正的固定效應模型來看,外出務工推力和本地轉移推力對勞均糧食產量有顯著負向影響。這意味著,隨著工業化與城鎮化的進一步推進,非農部門與農業部門的工資差異對于農戶的勞動力資源配置有顯著的影響。土地等級特征、所屬地區特征以及灌溉面積對于勞均糧食產量均有顯著正向影響。

對于以勞均糧食產量為被解釋變量的計量模型,觀察到糧食播種面積的一次項和平方項對于勞均糧食產量有顯著影響。通過擬合函數y=ax[2]+bx+c的一階條件可以計算出追求家庭勞動稟賦最大化利用的種糧大戶,即追求勞均糧食產量最大化的種糧農戶的最優土地經營規模。其中,采用簡單固定效應模型和修正的固定效應模型所擬合的種糧大戶最優糧食播種面積(含復種面積)分別為234畝和236畝,具體的擬合曲線見圖1。本文把234—236畝的區間稱為現有農業生產力水平下種糧大戶的擬合最優糧食播種面積區間。

以家庭人均糧食產量為被解釋變量作對照分析,擬合的最優糧食播種面積分別為252畝(簡單固定效應模型)和254畝(修正的固定效應模型),與上文的擬合結果接近,擬合曲線見圖1,顯示了上文擬合結果的穩健性和可靠性。

顯然,本文擬合的種糧大戶最優糧食播種面積區間234—236畝,約等于目前戶均25.98畝的土地經營總面積的9—10倍。這意味著如果中共十八屆三中全會所提的“新型農業經營體系”是專門從事糧食種植的“種糧大戶”,即使保持現有農業生產力水平不變,要實現其家庭勞動稟賦的最大化利用,我國的土地經營規模還需要提高9—10倍。這也意味著農戶數將由目前的2.5億下降為2500萬左右,而農地經營規模集中本身是內生于工業化與城鎮化的,當農戶下降為2500萬左右時,對應的城鎮化率應該已超過了90%。

3.畝均糧食產量與糧食播種面積的關系研究

上文所述家庭農場擬合最優土地經營規模和種糧大戶擬合最優糧食播種面積都是以農戶勞動稟賦的最大化利用為目標函數計算的,也就是說基于農戶這一微觀視角的定量分析。實際上,由于農地經營規模適度集中本身是工業化與城鎮化發展之必然結果,相對于農業產業而言,是外生變量,所以,從宏觀視角研究農地經營規模對于畝均糧食產量的影響,尤其是擬合出二者之間的函數關系,不僅可以回答學術界關注已久的“反向關系”與“規模報酬遞增”之爭,而且可以從宏觀視角完善“農地經營規模決策圖譜”。

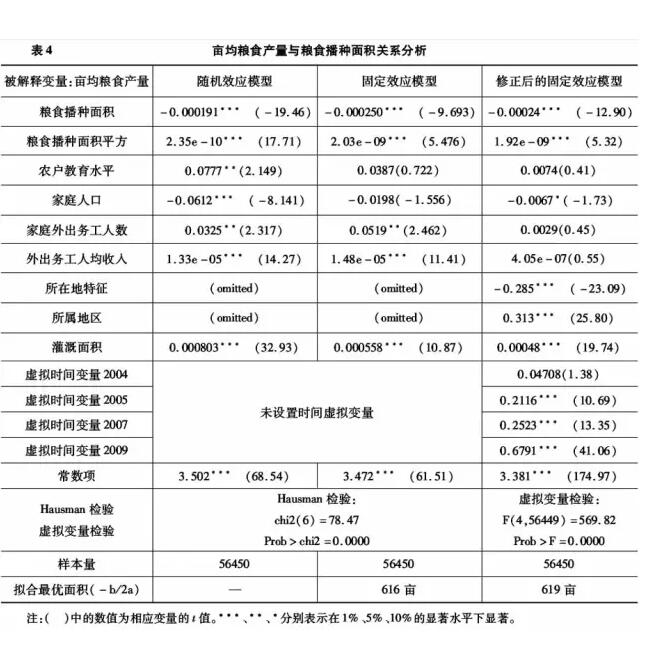

為此,本文以畝均糧食產量為被解釋變量,以糧食播種面積的一次項和平方項為核心解釋變量構建計量模型(分析結果見表4)。

分析結果顯示:糧食播種面積的一次項和二次項對于畝均糧食產量均有顯著影響,但是一次項系數為負而二次項系數為正,這意味著擬合后的糧食播種面積和畝均糧食產量之間呈U型結構,擬合極小值點對應的糧食播種面積分別為616畝(固定效應模型)和619畝(修正的固定效應模型),擬合的函數關系如圖1所示。

擬合結果表明:在糧食播種面積低于616—619畝之前(包括復種面積),畝均糧食產量與糧食播種面積呈顯著的“反向關系”,當糧食播種面積超過616—619畝之后,畝均糧食產量隨糧食播種面積的增加而緩慢增加,“規模報酬遞增”逐步顯現。現實而言,立足于我國的農業資源條件,借鑒日本、韓國和我國臺灣在農業現代化過程中的發展經驗(Carter,1984;Eaton & Eckstein,1997),要想使農戶的平均經營規模超過616—619畝極小值臨界點并不容易。從宏觀數據上看,這需要把我國的農戶數從2.5億戶下降到500萬戶,這樣的變化短時期內很難達到。從這個角度來看,在我國土地規模集中的過程中,“反向關系”會占據主導地位。

4.農地經營規模決策圖譜

至此,根據上文所求取之擬合函數關系,現有生產力水平下的農地經營規模決策圖譜(見圖1)繪制完成。圖譜清晰的展示出:糧食播種面積與畝均糧食產量之間呈U型結構,在616—619畝之前“反向關系”是成立的,在616—619畝之后,畝均糧食產量隨糧食播種面積的增加而同步增長。然而,土地經營面積與勞均第一產收入、人均第一產收入、勞均糧食產量、人均糧食產量之間均呈倒U型函數關系。以土地經營面積來看,當土地經營面積位于131—135畝區間時,農業的勞均第一產業收入達到極大值;當土地經營面積位于138—149畝區間時,農業的人均第一產業收入達到極大值;當糧食播種面積位于234—236畝區間時,勞均糧食產量達到極大值;當糧食播種面積位于252—256畝區間時,人均糧食產量達到極大值。

對于一個不以種糧為主的家庭綜合農場而言,在現有生產力水平下,使家庭勞動稟賦達到最大化利用的農地經營規模是131—135畝。當然,這并不意味著,再擴大農地經營規模,不會增加農戶的總收入。其準確的含義是131—135畝是使得家庭農場中勞動生產率達到極大值的經營規模,對于追求勞動稟賦最大化利用并主要依靠自有勞動力經營的家庭農場而言,131—135應該是現有生產力水平下農戶的最優均衡經營規模。

相較于靈活經營農副業的家庭農場而言,“種糧大戶”的收入雖因國家政策托底而少有風險,但整體收入較低。這解釋了為何“種糧大戶”要實現勞均糧食產量最大化,需要的糧食播種面積為234—236畝之間。從實證分析來看,在糧食播種面積低于234—236畝之前,勞均糧食產量呈上升趨勢。這意味著,此時增加糧食播種面積,勞均糧食產量是增加的,種糧農民的勞均收入也是增加的(根據本文的定義,勞均收入相當于農業勞動力的月工資)。如果我們本著尊重農戶自主選擇的思路來構思未來的制度設計框架,這樣的實證分析結果意味著以種糧為主的農戶,如果要實現其勞動生產率最大化,③即使保持現有農業生產力水平不變,也需要糧食播種面積達到234—236畝,這個規模約等于目前種糧戶的戶均播種面積的10倍。目前,只有黑龍江等少數省份的部分地區可以達到,在我國的絕大部分地區遠未達到,這意味著,我國農地經營規模集中的均衡點還遠未到來。

繼續遵循在工業化與城鎮化背景下尊重農戶自主選擇的邏輯,如果轉換一個分析問題的角度,考慮土地資源約束下的糧食安全問題,關注點就會自然轉移到:多大的糧食播種面積才能實現單位面積產量的最大化?實證分析的結果表明,在家庭糧食播種面積低于616—619畝之前,畝均糧食產量與糧食播種面積呈顯著的“反向關系”。雖然,當糧食播種面積超過616—619畝之后,畝均糧食產量隨糧食播種面積的增加而緩慢增加,“規模報酬遞增”逐步顯現,但是,要想使我國種糧農戶的平均糧食播種面積超過616—619畝意味著我國的種糧農戶數要下降到500萬戶,這實際上很難實現。這也意味著,我國未來的土地經營規模集中過程將主要受“反向關系”規律支配。

五、結論及政策建議

在農地經營規模不斷集中成為不可逆轉之發展趨勢的背景下,仍陷于“反向關系”還是“規模報酬遞增”的爭論已無太大意義,尊重農戶自身意愿借助市場力量實現農地經營規模的逐步集中成為未來頂層設計的基本共識。基于此,本文從微觀視角出發,利用國家統計局2004年、2005年、2007年、2009年、2012年農村住戶調查面板數據,從如何實現家庭勞動稟賦和土地稟賦的最大化利用這一家庭決策視角來定量回答“農戶究竟需要多大的農地經營規模?”這一核心問題,進而給出了農戶視角的“農地經營規模決策圖譜”。此類圖譜在以往國內外相關文獻中從未見到,對于中國未來的宏觀決策具有較強的參考意義。

圖譜顯示:在現有生產力水平下,在控制了土地等級和地區變量后,以包含復種面積的土地經營總面積計算,家庭綜合農場的擬合最優土地經營規模區間為131—135畝,“種糧大戶”的擬合最優糧食播種面積區間為234—236畝,分別相當于目前戶均土地經營總面積的5—6倍和9—10倍。這意味著我國農地經營規模集中將是一個漫長的過程。與此同時,糧食播種面積與畝均糧食產量之間呈U型關系,在616—619畝之前“反向關系”是成立的,而要使我國種糧農戶的平均糧食播種面積超過616—619畝的極小值拐點在客觀上又很難實現。這意味著,“反向關系”規律將主導我國未來的土地經營規模集中過程。

如果把農地經營規模不斷集中看作內生于工業化與城鎮化的必然趨勢,“反向關系”的存在似乎加重了我們對于未來糧食安全的悲觀預期。實際上,辯證看待本文的實證分析就會發現,所謂“反向關系”的前提是當前農業生產力水平不變,隨著農業科技水平的逐步提高,農業科技進步所帶來的正效用有可能對沖甚至反超“反向關系”所帶來的負效用,使我們見證在農地經營規模不斷集中背景下的單位面積產量增加。

現實中,本文確立的農地經營規模決策圖譜至少有兩方面含義:

第一,單純出于提高糧食畝產的目標而大規模推行農地經營規模集中是不可取的,因為在農業生產力水平不變的條件下,農地經營規模(在低于616—619畝的臨界面積之前)與畝均糧食產量之間存在“反向關系”,寄希望于通過推動“規模經營”來提高糧食畝產是南轅北轍。

第二,農地經營規模的適度集中既是工業化與城鎮化的必然結果,也是提高農業勞均收入和農民人均收入的必然需求。以現有生產力水平分析,在家庭農場的土地經營規模低于131—135畝,“種糧大戶”的糧食播種面積低于234—236畝之前,從農戶視角看,農地經營規模集中將會提高其勞動稟賦的利用率,進而增加農業的勞均收入,因此為了保糧食畝產而阻礙農地經營規模集中也是不合邏輯的。

政府需要做的工作就是降低土地流轉的交易成本,同時引導市場向農業投入更多的科技和資本要素,在不斷推進城鄉統籌發展的前提下,確保實現糧食安全。

作者感謝國務院發展研究中心秦中春研究員,國家統計局農村住戶調查處吳偉處長,中國人民大學農業與農村發展學院鄭風田教授、張璟博士提供的建議與幫助;感謝匿名審稿人的寶貴意見,文責自負。

中國鄉村發現網轉自:《經濟研究》2015年第3期

(掃一掃,更多精彩內容!)