扶貧背景下,深度貧困地區與其他地區相比,諸多限制性因素導致其自身無法實現跨越式發展,深度貧困群體脫貧存在對起始物質資產和人力資本交織的最低需要,即投入的“關鍵性門檻”。從長期來看,提高人力資本是脫貧并實現可持續發展的重要途徑,在無法實現人力資本短期飛躍的現實情況下,則需要關注深度貧困地區外來物質資產的介入。西南M縣H村展開的扶貧實踐表明,用外來物質資產暫時替代人力資本,通過人工干預扶貧措施來實現村莊產業扶貧的成效顯著,結果顯示,H村的產業扶貧不僅帶來了主營產業收入,同時也帶來了明顯的外溢收入,H村采用干預扶貧措施農戶的收入顯著高于未采用干預扶貧措施的農戶。研究表明外部援助對于深度性貧困群體脫貧具有重要意義,同時也意識到擺脫深度貧困這一過程的復雜性,“輸血”資源到“造血”功能的轉化,需要重視人力資本的提升。

經典的“決定收入的進取模式(achievement model of income determination)”認為,在競爭性市場條件下,除非他或她不努力,否則他或她不會陷入貧困。這極大地影響了扶貧的理論研究和脫貧實踐。這一理論假定競爭性市場經濟與自由民主制度是導致個體或者群體財富趨同的主要機制,因此,減貧的路徑是推動面向市場的體制改革和鼓勵窮人進入市場。很多針對國別和代際貧困的實證研究的確也發現了在特定條件下財富趨同的現象。問題在于,為什么按照國際價格均衡定律,自由貿易會使得參與貿易各方的工資率均等化以及代際收入趨向于平均值的趨勢很容易被其他因素所消解?為什么同樣采用經濟改革國家的減貧業績會有不同?為什么同一國家不同的群體在同一政策環境下會有貧富的差異?中國從二十世紀八十年代開始的改革推動了大規模的農村減貧,但是為什么依然存在數量很大的農村絕對貧困人口?這些問題迫使學者不得不質疑影響主流減貧戰略路徑的進取性理論的普適性。針對這些疑問,經濟學家形成了一些解釋貧困頑固存在的新理論觀點,“貧困陷阱”理論是其中之一。該理論擺脫了經典進取模式的先決假設,認為在通過發展產業擺脫貧困的干預中可能存在著對于物質資產和人力資本的起始水平的要求,也就是說一個貧困國家或個體如果希望獲得足以脫貧的收入,需要具備一定程度的物質資產和人力資本才能有效地利用市場機制擺脫貧困,即所謂的“關鍵性門檻(critical thresholds)”。

中國政府從2013年起開始實施精準扶貧戰略,產業扶貧是精準扶貧戰略中重要的脫貧政策。與資源轉移性扶貧不同的是,產業扶貧由于受到產業類型、市場和貧困農戶自身能力差異的影響,減貧效果往往并不一致。茹玉等以湄潭縣的茶產業作為扶貧案例進行闡釋,認為跨國公司通過國際標準認證等方式有效推動農業產業進入國際市場,融入全球價值鏈,推動了茶葉產業的升級,并實現了當地農戶的可持續發展。郭曉鳴等研究了四川省蒼溪縣的獼猴桃扶貧產業,當地通過集約化生產和企業加農戶的方式,推動了政府驅動到市場導向的轉變,構建了扶貧產業體系,實現了農戶的增產增收。王立劍等利用多維度指數評估了產業扶貧效果,結果發現產業扶貧對貧困農戶的物質生活水平和精神依賴程度均沒有明顯的提升作用,現行的扶貧產業并未有效惠及到貧困群體。蔣永甫等的研究表明,出于扶貧資金安全和管理的考慮,地方政府傾向于通過扶持龍頭企業有效利用資金,農戶則采取分紅等形式來實現快速脫貧,但是基于企業的盈利性目標,這種形式是不可持續的。許漢澤等以河北某村莊的產業扶貧項目為例,發現由于市場邏輯以及道德邏輯的內在沖突,導致了“精英俘獲”和“弱者吸納”偏差現象,存在背離精準扶貧政策目標的風險。

目前在產業扶貧研究領域,產業市場和農民能力受到廣泛關注,但很少涉及到農戶進入市場競爭是否需要一定的物質資產和人力資本起始水平的實證研究。現有相關研究主要是基于現有產業扶貧項目調查的數據,幾乎沒有見到主要基于行動研究的結果報道。本文的目的并非針對“貧困陷阱”理論展開討論,而是主要介紹基于阿扎里·亞迪斯(Costas Azariadis)的貧困陷阱理論和其相關的“關鍵性門檻”的理論模式框架所展開一項行動研究的結果。因此,本文首先介紹案例村的概況和研究方法,其次闡釋貧困陷阱的理論假設,然后基于貧困陷阱理論解讀扶貧措施的減貧效果,最后是結論和討論。

案例村概括和研究方法

H村共有農戶58戶204人,其中五保戶1戶1人、低保戶18戶55人,精準扶貧建檔立卡戶20戶。H村男女比為1.22。村民的平均年齡為28.4歲,屬于比較“年輕”的村莊,村內60歲及以上的老人只有10人,而51周歲以上的老人一共只有21人。村莊共有5名黨員,全為男性。全村現有耕地783.2畝,其中水田145.7畝,旱地637.5畝,村民自種的無爭議的橡膠林地為1 382畝。村內可用于種植冬季作物的田地不多,旱地大部分用于種植甘蔗、玉米。2015年村民務農收入的主要來源是甘蔗種植。在對數據進行具體分析時,剔除了對分析結果可能產生誤差的極大值和極小值,全村2015年戶均年可支配收入為22 118元,其中最高收入為46 627元,最低收入為3 800元。2015年人均可支配收入為5 832元,遠低于2015年全國農村居民人均可支配收入的11 422元,也低于2015年Y省農村居民人均可支配收入的8 242元。除3戶常年不在村里外,其他55戶農戶2015年總支出為1 667 044元,戶均30 310元,人均8 172元,全村的平均支出遠大于平均收入。

如何定義“長期性貧困”并無統一的指標,一般認為連續處于貧困狀態3年以上即可認為是長期性貧困,而在實際調研中,筆者選擇了更為嚴格的經濟類指標即5年長期處于貧困狀態作為評判標準,本研究界定標準如表1。筆者在西南Y省M縣先后調查了8個村莊,按照表1所示標準選擇了干預性行動研究的H村。該研究屬于行動研究,不是隨機對照的干預研究,所以無法設立嚴格的對照組,但同時需要一定程度的對照說明,所以只能選擇截止到2018年在正常狀態下由于各種原因未采用干預措施的農戶作為對照。該行動研究的目的是探索深度性貧困的脫貧路徑。

貧困陷阱的理論假設與驗證

村莊陷入貧困陷阱

H村的經濟在2011-2015年有較大幅度的波動,但仍處于貧困之中。2011-2012年,H村村民以農業為主,且并無利潤較高的經濟作物,2013年,村民開始大面積種植甘蔗,經濟水平有所改善,2013-2015年則經濟水平保持平穩。2015年初筆者團隊入村調查,通過問卷調查獲得2015年數據。按照2015年價格指數進行調整后,2015年為4 303元(55戶),由于調查年份個別農戶不在村內,無法全部調查,所以農戶數量少于58戶。以2015年為例,H村年人均可支配收入為4 303元,這個收入雖然高于同年農民年人均純收入2 800元的貧困線水平,但低于全國年人均可支配收入11 422元;2015年H村年人均支出為5 098元,也低于全國9 223元,且全村年人均負債平均高達3 049元,教育、醫療及亞文化消費所帶來的債務負擔居高不下。實地調研中發現,H村無論是住房還是日常生活等方面均呈現出福利水平平均化的現象,是一個沒有富人的村莊。由此可以假定,H村是一個處于“長期性貧困”的村莊。

為了進一步驗證H村農戶收入的差異,選用2015年的數據進行深入分析。在剔除掉負數以及極大值和極小值后,實際使用了51戶農戶樣本。研究假設農戶家庭成員數量對人均可支配收入無顯著影響,即無論家庭成員數量多還是少,人均可支配收入均無明顯差異。根據F統計量做單因素方差分析,P值為0.43,明顯大于0.05的顯著性水平,從而說明研究假設是成立的,即農戶家庭成員數量對人均可支配收入無顯著影響,進而可以認為樣本總體分布是相同的,可以進行方差分析。

從表2可以看出,顯著性P值為0.14,大于顯著性水平0.05,這說明零假設是成立的,即家庭人口數量的差異沒有對人均可支配收入產生顯著影響,農戶人均可支配收入也不存在顯著差異。統計分析顯示,H村大部分村民的收入較為集中,村民之間的貧富差異在統計上沒有顯著性。

同時樣本農戶的人均可支配收入結構處于正態分布,這不僅說明H村農戶之間不存在明顯的收入差距,同時說明農戶收入具有一定程度的同質性。即使假定H村2015年人均可支配收入高于當年的貧困線,但是由于較高的債務,H村的人均純收入事實上低于當年的貧困線,H村幾乎陷入了整體貧困。若將H村與所在省Y省和全國數據作比較,2015年H村村民年人均可支配收入為4 303元,而同期Y省農村居民人均可支配收入為8 242元,全國農村居民人均可支配收入則為11 422元,H村當年人均可支配收入約為所在省的二分之一,約為全國的三分之一。由此可見,H村與其他村具有較大的收入差距。

為進一步說明H村的貧困狀況,以2015年收入為基準,對于收入增長的前景做了簡單性預測。如表3所示,H村2015年人均可支配收入為4 303元,人均消費支出為5 098元,人均債務為3 049元。假定在沒有任何外部支持的條件下,按照貧困地區農村居民人均收入高增長點9%來計算,并假定農戶支出維持在2015年的水平不變,同時假定農戶新增收入都用于償還債務,在不增加新債務的情況下,H村村民只有到2021年才可能還清債務。在這種假定下,農民的消費沒有增加,也沒有收入的積累,整體福利并無改善。這意味著,除了收入有所提高以外,按照“兩不愁三保障”衡量,H村農戶依然處于2015年的福利狀態。假如H村農戶由于生病、教育和其他意外等產生額外的支出,其債務還會進一步加重,生活狀況會進一步惡化。

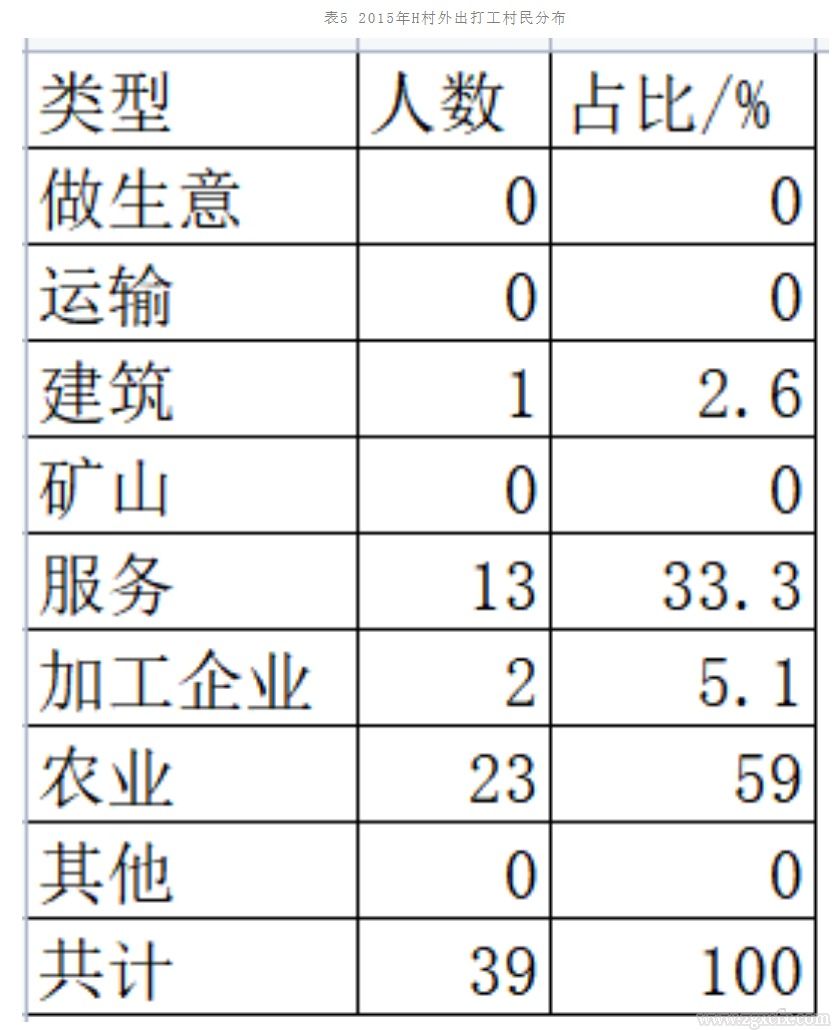

造成H村農戶整體低收入狀況的主要原因是農戶收入過度依賴種植業。2015年全村人均收入中,打工收入只占23%,而來自種植業的收入占45%,其中來自甘蔗的收入占到25%,砂仁和其他收入占到20%。2015年全國農民收入中來自打工收入的比例為40.27%,如果不計打工收入高的農戶數據,H村農戶打工收入占比遠低于全國農民打工收入占比。由于語言和文化水平的原因,H村村民幾乎很少遠距離外出長期打工,大部分都在村外打零工,其中村民文化水平低被認為是外出打工的最大約束,如表4所示,全村178人中,文化水平為文盲的58人,小學文化的76人,高中文化的只有13人。同時如表5所示,在打工就業市場中H村村民所能從事的工作基本都是種植業和服務業,2015年在當地從事此類工作的工資為80~100元/天,在當地打工最多的時間大致在30~45天,實際可以產生的收入大致在2 500~5 000元/年,通過打工大幅度提升收入的潛力十分有限。

H村村民自從搬遷到現居住地以來,以住房為核心的固定資產折舊嚴重,沒有一間符合安全標準的住房,村民的主要消費流向了摩托車、手機等日用消費品方面,缺乏固定資產的積累,并且農戶間可支配收入的差異很小,村莊呈現集體性的低收入狀態。而現代性的消費觀念影響了農戶的消費行為,并不斷刺激農戶通過借債來維持日益增長的消費需求;現代性的福利要素如教育、醫療等消費已經成為農戶的剛性支出;加之農戶傳統的日常支出,使得H村農戶陷入“三重性”(低收入、高支出、高債務)的生計困境。農戶由于物質資產和人力資本的缺乏無法在市場中通過競爭性生產活動改善收入狀況,普遍陷入貧困陷阱之中。

基于貧困陷阱理論的脫貧實踐:干預與效果

上述分析發現,H村的貧困特點是低收入、高支出和高債務。就改善生計而言,由于支出的剛性特點,不大可能通過節支擺脫困境;由于現有的衛生和教育的扶持政策已經覆蓋了全村,通過公共轉移支付進一步降低支出也不現實。因此,唯一的出路就是增加收入。基于前述對H村農民收入增長的簡單前景分析,按照2020年脫貧目標的要求,H村的脫貧有兩種可能的路徑。第一種方案,由于H村農戶沒有一戶具有安全住房,農戶一旦有收入積累會首先償還債務和建房。據調查,H村農戶建房的最低資金需求為10萬元,假定外部為每戶投入無償資金10萬元,只要農戶的收入能在一般性扶貧措施的支持下以年均9%的增速增長,同時不增加支出,到2020年可以基本消除債務,同時擁有安全住房,可視為脫貧,這是一個低水平的脫貧方案。依據此假設,農戶擁有10萬資產可視為其走出貧困陷阱的低“關鍵性資產門檻”。第二種方案,假定外部依然給予每戶10萬元支持,由于H村的人均可支配收入和債務水平相當,因此,需要設計一個能產生人均收入倍增的創收計劃,按照發展一項產業一般需要三年見效的假定,從2015年開始發展產業到2018年實現人均可支配收入8 000元。在此前景下,H村農戶到2018年就可消除全部債務。這一方案同時意味著H村的人均可支配收入到2020年將會接近或超過全國農民平均收入水平,實現高水平脫貧。在此前景下,10萬元的資產與能創造收入倍增的產業機會共同構成了H村村民徹底走出貧困陷阱的較高“關鍵性門檻”。

筆者團隊基于此框架對H村展開了貧困診斷,結果是現有種植業和養殖業的增收前景均很難實現收入的倍增。H村屬于少數民族村莊,由于語言和文化水平的限制,外出長期打工的收入機會很少。因此,設計了有可能產生收入倍增,并有可能超越傳統農業產業的新業態產業項目。這一干預項目的主要內容是充分利用H村自然、氣候和文化的優勢,將用于改善住房和村內基礎設施的扶貧資金整合使用,打造嵌入到農居的客房,并配套會議、餐飲等輔助設施,以此為基礎將H村打造成為集小型會議、高端休閑、自然教育等為一體的新業態產業村,將政府“輸血”資源轉化成農戶的“造血”資本。同時,對村民開展餐飲、接待、衛生和管理能力的培訓,提高進入市場的人力資本存量,從而使村民能夠越過物質資產和人力資本門檻走出貧困陷阱。該方案最終獲得地方政府的支持,按照易地搬遷和整村扶貧項目的安排,H村普通農戶獲得7萬元,貧困戶獲得11萬元住房建設支持,同時按戶均5萬元標準投入村內基礎設施改造。

干預前后H村村民收入的變化。為了簡單地呈現H村收入的變化,這里采用戶均數據。如表6所示,按照可變價格計算,2015年H村年戶均總收入為24 627.47元,2016年為8 660.36元,2017年為20 263.69元,2018年增加到29 131.45元。由于亞洲野象的侵擾,H村從2016年開始減少種植甘蔗,加上砂仁產量的波動,來自農業的收入大幅下降,2015年農戶來自農業的收入為12 802.91元,到2016年下降為人均4 570.73元,到2018年則繼續下降到2 833.23元。這也直接顯示了依靠農業維持生計的風險性。這個期間由于大多數農戶都開始建房,農戶外出打工的工資收入也有了很大的波動,2015年戶均打工收入為5 345.46元,2016年則為1 367.27元,直到2018年大多數農民房屋建好,打工收入才達到6 280.65元。與此同時,從2017年起,項目開發的新業態產業開始形成收入,2017年H村農民來自于新業態產業的平均收入為6 675.14元,占當年總收入的32.94%,首次成為農戶家庭的最大收入來源。到2018年由于新業態產業活動的增加,來自新產業的戶均收入迅速增長到11 664.97元,占總收入的40.04%,遠高于其他方面的收入。如果除去新業態產業的收入,H村2017年戶均總收入為13 588.55元,2018年為17 466.48元,均遠低于2015年的總收入水平。如果說H村陷入貧困陷阱的假設是基于2015年之前的數據以及對2015年之后收入前景的預測,那么2015年之后的實證數據則驗證了H村陷入貧困陷阱的假設,同時也顯示了H村擺脫貧困陷阱需要走出單純依靠農業生產的單一收入路徑。

通過對采用新業態產業和未采用新業態產業農戶收入的對比可以發現,兩組農戶在總收入方面的差異明顯。如表7所示,2017年采用組的戶均總收入為23 802.83元,2018年為35 054.31元,而未采用組則分別為12 300.63元和15 475.57元,采用新業態產業的農戶收入明顯高于未采用新業態產業的農戶收入。

表8和表9的單因素方差分析顯示,P值均明顯小于顯著性水平0.05,這表明2017-2018年度有客房收入的家庭戶均總收入與無客房收入的家庭戶均總收入存在顯著差異。結合表7、表8和表9,即可得出新業態產業明顯利于農戶增收。同時需要指出的是,未采用新業態產業的農戶基本都是相對貧困的農戶,所以這些農戶的總收入中除了轉移性收入較高以外,來自農業和打工的收入也都低于采用組的農戶。

結論與討論

處于深度貧困當中的H村,利用其自然、氣候和文化等優勢,修建嵌入式的“瑤族媽媽的客房”,打造小型高端會議、自然教育以及休閑品牌,將簡單的資源輸入整合轉化為具有可持續發展的新業態產業,實現了農戶的穩定增收,H村的產業扶貧取得了明顯的成效,探索出實現深度性貧困脫貧的路徑,同時也證明了深度貧困地區的農戶脫貧需要一定的起始資本,僅僅依靠自身是無法完成的。

相同條件下,不同國家、群體或者個人的生活狀況卻有所不同,貧困問題并未解決,進取型的減貧理論受到廣泛質疑,而杰弗里·薩克斯認為貧困的國家或群體之所以貧困是因為他們陷入了貧困陷阱,要讓他們擺脫貧困需要外部的援助。杰弗里·薩克斯發起的“千年鄉村計劃”就是基于這個假設。在肯尼亞的一個“千年村莊”,年輕的農民肯尼迪獲得了援助的化肥,產量提高了20多倍,這個收益讓他有了幾乎可以養活他一輩子的儲蓄。肯尼迪之前貧困的原因就是陷入貧困陷阱,沒有資產購買化肥。這個案例有兩個含義,一是由于現代意義上的貧困是有標準的,一旦沒有能力越過這個標準,就會陷入貧困陷阱;二是對于窮人的支持存在著一個起始的臨界需求水平,那就是外部提供的支持要足以能讓窮人產生有意義的收入水平。對于希望通過增加收入路徑的扶貧而言,窮人幾乎無錢進行產業投入,這就極大地限制了窮人依靠自身力量發展的機會。

筆者在西南某地調查扶貧項目時發現,當地農民山坡地資源豐富,每戶擁有的土地30~200畝不等,氣候條件適合種植芒果,但是投資1畝地的芒果需要10 000元的資金,幾乎沒有一戶農民具有這個投資能力。此外,種植芒果還存在技術和市場的能力問題。很顯然,10 000元資本和相應的技術和市場的人力資本構成了當地農民走出貧困陷阱的“關鍵性門檻”。外來投資者以一年400元/畝的價格從當地農民那里流轉了2萬畝土地,期限為35年,每畝芒果的純收入可以達到9 000~10 000元。這是一個由于農民缺乏能越過貧困陷阱所需要的“關鍵性門檻”資本和人力水平,從而無法利用自己的資源大幅度提高收入的典型案例。現實是即使給農民提供10 000元的投資,但由于農戶缺乏相應的技能和對接市場的能力,這個投資的風險也是巨大的。因此,實踐中很多扶貧項目就采用了公司加農戶的模式。問題恰恰是,即使像上述案例中的企業以高于當地地租1.5倍的價格支付給農戶,當地農戶流轉的規模大致在20~200畝,農戶每年的地租收入達到了可觀的8 000~80 000元,但農戶由于“關鍵性門檻”資本和人力資本的缺乏,其土地的收益損失高達18萬~200萬元。這自然是一個簡單的理論假設,并不意味著農戶投資就會有這樣的收入,但是這個案例從某種程度上為提倡通過外部援助幫助窮人脫貧提供了支持。

在收入和福利不平等的條件下,窮人擺脫貧困的路徑是十分艱難和復雜的。大量的研究發現,不平等的加劇會阻礙減貧,當然,不平等對于減貧的影響同樣十分復雜。但是即使在公平的市場條件下,窮人和富人在獲取機會上已經不完全平等了,他們無法在不平等的條件下與富人在市場里競爭。幫助窮人走出貧困需要對窮人施以援助,這自然也是一個復雜的政治、社會和經濟問題,會產生諸多負面影響。不適當的援助帶來的諸如“養懶漢”“等靠要”的案例很多,但這依然無法否決外部援助在減貧中的重要性。H村從2015年到2018年收入大幅度提升的實證說明,對于深陷貧困的窮人而言“輸血”是必要的脫貧條件,同時脫貧的關鍵是如何讓“輸血”的資源轉化成“造血”的機制。

H村扶貧實踐呈現了兩個方面的理論和政策含義。一是對于深度性貧困群體而言,由于自身資本的缺乏,通過內生動力擺脫貧困需要外部起始資本的支持,采用干預措施和未采用干預措施的對比說明,這種起始資本的支持存在“關鍵性門檻”水平,外部和自身的投入只有達到或者接近這個水平,才能獲得預期的效果。二是僅僅依靠資本的投入是不夠的,人力資本水平同樣是“關鍵性門檻”的一部分。因為在現在經濟發展條件下,僅僅依靠很少的資金和簡單的體力技能是很難脫貧的,要想獲得持久性的高收入就需要較高水平的物質資產和人力資本的投入,這對于大多數的深度性貧困群體而言是不具備的,這也是深度性貧困群體產業扶貧的難點所在。H村的扶貧實踐遇到的困難充分展示了人力資本在脫貧中的意義,同時也暴露了中國農村長期扶貧實踐工作的缺陷。H村的扶貧實踐中,對接市場的管理是由研究團隊開展的,這意味著H村真正的可持續脫貧依賴于農戶需要基本具備研究團隊人員的人力資本水平。本研究目前的工作重點在于通過實踐總結人力資本的具體內容和要求,并同時通過組建由農民自己管理的合作社形式培養村民自主管理能力。有關這方面的其他成果,筆者將會在以后的文章中繼續報道。

(作者李小云系《中國鄉村發現》學術委員,中國農業大學文科講席教授,教育部社會科學委員會委員;苑軍軍系中國農業大學博士研究生;中國鄉村發現網轉自:《華中農業大學學報(社會科學版)》2020年第2期)

(掃一掃,更多精彩內容!)