[提 要]自2013年黨中央將“人”確立為城鎮(zhèn)化的核心以來,中國特色新型城鎮(zhèn)化道路已經(jīng)走過了十年的發(fā)展歷程。這十年,人的城鎮(zhèn)化建設創(chuàng)造了歷史性成就,“四化同步”建設取得了重要突破,城鎮(zhèn)化空間布局持續(xù)優(yōu)化,綠色轉(zhuǎn)型邁出了堅實步伐,文化建設成為城市更新的重點,開創(chuàng)了一條以人為本、“四化同步”、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承的中國特色新型城鎮(zhèn)化道路,進入了城鎮(zhèn)中國時代。2035年能否基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的遠景目標,在很大程度上取決于未來中國城鎮(zhèn)化的發(fā)展水平及其質(zhì)量。充分借鑒過去十年的成功經(jīng)驗,由此可提出未來中國城鎮(zhèn)化建設的基本方向:一是堅持以人為本,充分發(fā)揮城鎮(zhèn)化的共同富裕效應;二是推進“四化同步”,著力建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系;三是因時因地制宜,抓住優(yōu)化城鎮(zhèn)化空間布局的窗口期;四是加快綠色發(fā)展,實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn);五是在推進文化城鎮(zhèn)化進程中,進一步提升國家文化軟實力。

[關(guān)鍵詞] 新型城鎮(zhèn)化;高質(zhì)量發(fā)展;中國道路;社會主義現(xiàn)代化

一、引 言

馬克思指出:“現(xiàn)代的[歷史]是鄉(xiāng)村城市化”。[1](P131)“鄉(xiāng)村城市化”一方面使人類社會突破了前現(xiàn)代化時期的地域局限性和堅固的舊生產(chǎn)方式,從而創(chuàng)造了前所未有的物質(zhì)財富。另一方面,也帶來城市發(fā)展的繼發(fā)性問題和反思現(xiàn)代性困境的空間。這突出表現(xiàn)在,現(xiàn)代城市的建構(gòu)以物的依賴關(guān)系為基礎,不僅把自然作為支配、控制和征服的對象,而且把人的物質(zhì)生活格式化為“屈從于分工、屈從于他被迫從事的某種活動”[2](P556),導致現(xiàn)代社會陷入人與人對立、人與自然對立、人與自身對立的全面危機。“鄉(xiāng)村城市化”在這里呈現(xiàn)的兩種不同景觀,既反映了現(xiàn)代性批判的自覺意識,也包含著實現(xiàn)文明變革的某種想象。在這一意義上,城市化或者說城鎮(zhèn)化模式的選擇從根本上說是人類社會需要一個什么樣現(xiàn)代化的發(fā)展命題。

中國特色社會主義城鎮(zhèn)化道路同樣經(jīng)歷了曲折的探索歷程。改革開放之初,面對生產(chǎn)力水平低下挑戰(zhàn),借助社會主義初級階段理論的鍛造,以城市經(jīng)濟體制改革為核心的改革開放進程打開城市大門,大批農(nóng)民涌入城市務工。伴隨城鎮(zhèn)化的快速推進,勞動力與資本、技術(shù)等生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置極大激活了中國經(jīng)濟活力。1978—2012年,我國城鎮(zhèn)常住人口規(guī)模從1.72億增長至7.19億,城鎮(zhèn)化率從17.9%上升至53.1%,城市數(shù)量由193座增加到657座;同期,全國居民人均可支配收入從171元增長至16510元,按可比價計算相當于每十年翻一番。改革開放帶來的人口流動通過市場化改革釋放了大量的人口紅利,借助中國經(jīng)濟奇跡,反哺于民的財富增量為以生產(chǎn)要素為核心的“物”的城鎮(zhèn)化模式贏得了一定時期的合法性。

然而,隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài),“三期疊加”的階段性特征使依賴于經(jīng)濟高速增長解決社會矛盾的傳統(tǒng)城鎮(zhèn)化模式難以為繼。過去被遮蔽的一些問題集中暴露出來:發(fā)展方式粗放,居民收入差距擴大,市民化滯后,城鄉(xiāng)分割嚴重等等。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2012年我國常住人口城鎮(zhèn)化率高達53%,但戶籍人口城鎮(zhèn)化率只有35%,這意味著有2億多的進城農(nóng)民工面臨著無法享受均等公共服務和市民權(quán)利的“玻璃門”現(xiàn)象。除此以外,還存在基本民生保障制度“碎片化”,地方政府過度依賴“土地財政”、 “撒胡椒面”式投資等問題。黨和國家意識到,“粗放擴張、人地失衡、舉債度日、破壞環(huán)境的老路不能再走了,也走不通了”,相反,“如果城鎮(zhèn)化目標正確、方向?qū)︻^,能走出一條新路,將有利于釋放內(nèi)需巨大潛力,有利于提高勞動生產(chǎn)率,有利于破解城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu),有利于促進社會公平和共同富裕,而且世界經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境也將從中受益”。[3](P590)在這一背景下,探索一條中國特色的新型城鎮(zhèn)化道路越來越取得社會共識并上升為國家意志。

自2013年《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》首次將“人”確立為城鎮(zhèn)化的核心和中央城鎮(zhèn)化工作會議提出“現(xiàn)代化的本質(zhì)是人的現(xiàn)代化”、“解決好人的問題是推進新型城鎮(zhèn)化的關(guān)鍵”以來,[3](P593-P594)我國城鎮(zhèn)化道路由過去重視“量”的增長開始轉(zhuǎn)向關(guān)注“質(zhì)”的提升。《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014—2020年)》明確提出要“走以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承的中國特色新型城鎮(zhèn)化道路”。2021年黨的十九屆五中全會把新型城鎮(zhèn)化作為2035年基本實現(xiàn)現(xiàn)代化的關(guān)鍵舉措。2022年黨的二十大明確把新型城鎮(zhèn)化作為“著力推動高質(zhì)量發(fā)展”的重要戰(zhàn)略,強調(diào)要“推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化”,“構(gòu)建大中小城市協(xié)調(diào)發(fā)展格局”,“堅持人民城市人民建、人民城市為人民”。[4](P32)至此,中國特色新型城鎮(zhèn)化道路已經(jīng)走過了十年的發(fā)展歷程。

相比以生產(chǎn)要素為核心的“物”的城鎮(zhèn)化,中國特色新型城鎮(zhèn)化道路無疑具有更為豐富的理論內(nèi)涵和實踐樣態(tài)。站在新的歷史方位,總結(jié)黨的十八大以來我國新型城鎮(zhèn)化建設進展,分析未來我國新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展進路,不僅有利于我們掌握歷史主動,增強道路自信,也有利于推動新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展,從而更好地服務于社會主義現(xiàn)代化國家建設。基于此,本文將在總結(jié)新型城鎮(zhèn)化建設的十年進展基礎上,面向2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的遠景目標,具體分析下一階段新型城鎮(zhèn)化應當如何展開以及需要完成什么樣的歷史任務,以期為未來中國新型城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展提供參考借鑒。

二、新型城鎮(zhèn)化建設的十年進展

黨的十八大以來,以人為核心、以提高質(zhì)量為導向的城鎮(zhèn)化建設不斷向縱深挺進,走出了一條以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承的中國特色新型城鎮(zhèn)化道路。

(一)人的城鎮(zhèn)化建設創(chuàng)造歷史性成就

長期以來,我國以經(jīng)濟增長為基礎的晉升錦標賽模式,導致地方政府行為服從這樣一種“政治理性”:重視經(jīng)濟增長和輕視公共服務。“物”的城鎮(zhèn)化是這種政治理性的產(chǎn)物,具體表現(xiàn)為人口城鎮(zhèn)化滯后于土地城鎮(zhèn)化、市民化滯后于人口城鎮(zhèn)化。據(jù)統(tǒng)計,2006—2012年我國城市建成區(qū)面積的年均增長率高達5.18%,遠遠快于城區(qū)人口規(guī)模的年均增長率(1.77%),土地城鎮(zhèn)化速度相當于人口城鎮(zhèn)化速度的3倍。黨的十八大以來,在新發(fā)展理念的引領(lǐng)下,新型城鎮(zhèn)化把人口作為發(fā)展的核心要素。2013—2020年,城市建成區(qū)人口密度快速下降趨勢得到了有效遏制,土地擴張速度與城市人口增速之比下降至1.61,說明過去人口城鎮(zhèn)化滯后于土地城鎮(zhèn)化的現(xiàn)象得到了明顯改善,新型城鎮(zhèn)化有效扭轉(zhuǎn)了過去“攤大餅”的粗放增長模式(見表1)。

忽視基本公共服務是傳統(tǒng)城鎮(zhèn)化模式的另一問題。由于公共服務支出與經(jīng)濟增長存在負向因果關(guān)系,[5]農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化成本抑制了地方政府作為的積極性,加之財權(quán)與事權(quán)分配失衡,導致市民化長期滯后于城鎮(zhèn)化。2013年,黨中央首提以人為核心的城鎮(zhèn)化就是要求“把促進有能力在城鎮(zhèn)穩(wěn)定就業(yè)和生活的常住人口有序?qū)崿F(xiàn)市民化作為首要任務”。[3](P592)新時代以來,隨著城鄉(xiāng)分割二元體制向城鄉(xiāng)一體化方向演進,戶籍制度、社會保障制度和財稅金融制度等改革持續(xù)利好市民化進程。過去十年,我國逐步取消城區(qū)常住人口300萬以下城市的落戶限制,順利實現(xiàn)1億農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn);居住證制度全面實施有效保障了1.1億未落戶常住人口的基本公共服務;期間累計改造城鎮(zhèn)棚戶區(qū)約4000萬套,城鎮(zhèn)老舊小區(qū)惠及居民2000多萬戶;截至2022年底基本醫(yī)療保險已覆蓋13.6億人,農(nóng)民工參加工傷保險超過9000萬人,織就了世界最大的社會保障網(wǎng)。這些事實表明,過去十年我國在人的城鎮(zhèn)化建設上取得了歷史性的突破與成就。

(二)“四化同步”建設取重要突破

2011年我國城鎮(zhèn)化率突破50%關(guān)口,達到51.8%,正式步入城鎮(zhèn)中國時代。然而,受傳統(tǒng)粗放型城鎮(zhèn)化模式影響,隨著城鎮(zhèn)化水平提高,城鎮(zhèn)化與工業(yè)化、信息化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化之間發(fā)展不協(xié)調(diào)的問題也逐漸暴露出來。具體表現(xiàn)在:(1)城鎮(zhèn)化滯后于工業(yè)化。2012年我國人口城鎮(zhèn)化率與工業(yè)化率(第二產(chǎn)業(yè)增加值比重)的比值為1.17,低于國際公認的合理區(qū)間(1.4—2.5),說明工業(yè)化并沒有完全帶動城鎮(zhèn)人口集聚,城鎮(zhèn)化水平與工業(yè)化發(fā)展階段不相匹配,兩者關(guān)系尚未理順。(2)城鎮(zhèn)化與信息化融合不夠。2012年,我國城鎮(zhèn)化率首次超過世界平均水平,達到53.1%,然而電信基礎設施建設卻低于世界平均水平,電子政務發(fā)展指數(shù)排名全球第78位,互聯(lián)網(wǎng)普及率僅為42.1%,信息化建設顯著滯后于城鎮(zhèn)化。(3)城鎮(zhèn)化反哺農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化有限。一方面,土地城鎮(zhèn)化無序擴張導致農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨耕地占優(yōu)補劣問題;另一方面,市民化滯后導致人口城鎮(zhèn)化對農(nóng)村土地集約經(jīng)營的促進作用并不明顯,進城的農(nóng)民工由于缺乏充足的生活保障因而害怕失去集體資產(chǎn)的收益權(quán),不愿放棄土地。直到2010年,我國土地流轉(zhuǎn)面積占家庭承包土地總面積比例仍不足1/8,農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率亦始終低于世界平均水平。

黨的十八大以來,“四化同步”成為現(xiàn)代化建設的核心內(nèi)容。在四者關(guān)系上,新型城鎮(zhèn)化作為載體和平臺,承載著工業(yè)化、信息化的發(fā)展空間,帶動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化加快發(fā)展;反過來,工業(yè)化作為主動力,信息化作為融合器,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化作為根本支撐,推動新型城鎮(zhèn)化取得高質(zhì)量發(fā)展[3](P612)(見圖1)。過去十年“四化同步”發(fā)展成效包括:(1)城鎮(zhèn)化與工業(yè)化實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。2021年,全國人口城鎮(zhèn)化率達到64.7%,與工業(yè)化率的比值為1.64,處于合理區(qū)間,說明兩者關(guān)系實現(xiàn)了均衡發(fā)展。這主要得益于新型城鎮(zhèn)化道路堅持以人為核心,改變對“土地財政”的過度依賴,努力構(gòu)建“產(chǎn)城人融合”模式,從而提高了對農(nóng)村人口的吸納能力。(2)城鎮(zhèn)化與信息化深度融合。自2014年國家出臺《關(guān)于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》以來,以數(shù)字與城市深度融合為特征的城鎮(zhèn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進。 截至2022年6月,全國互聯(lián)網(wǎng)普及率達到74.4%,累計建成5G基站185萬個,全面實現(xiàn)了“縣縣通5G”,城市治理現(xiàn)代化得到極大發(fā)展。此外,數(shù)字經(jīng)濟深刻影響城市發(fā)展,涌現(xiàn)出平臺產(chǎn)業(yè)(如阿里云)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療(如平安好醫(yī)生)、在線辦公(如騰訊會議)、無人經(jīng)濟(如菜鳥驛站無人倉儲)、共享經(jīng)濟(如共享單車)。2020年全國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到3.2萬億美元,數(shù)字經(jīng)濟滲透率達到23%。[6](3)城鎮(zhèn)化與農(nóng)業(yè)發(fā)展的不平衡趨勢逐漸好轉(zhuǎn)。2021年全國第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員占比22.9%,土地流轉(zhuǎn)面積達到5.32億畝(比2009年接近翻兩番),農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達72.03%。農(nóng)業(yè)機械化的深刻歷史變革,是工業(yè)化與城鎮(zhèn)化對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)“再造”的結(jié)果,是城鄉(xiāng)社會結(jié)構(gòu)深層調(diào)整的表現(xiàn)。[7]隨著農(nóng)業(yè)機械化步入高級發(fā)展階段,全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力得到迅速發(fā)展,2022年平均每位農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增加值有望達到6600美元,相當于2012年的兩倍。

(三)城鎮(zhèn)化空間布局持續(xù)優(yōu)化

空間發(fā)展不平衡是新型城鎮(zhèn)化著力解決的問題之一。黨的十八大以來,我國城鎮(zhèn)化空間格局與形態(tài)分布得到持續(xù)優(yōu)化,取得了以下進展:

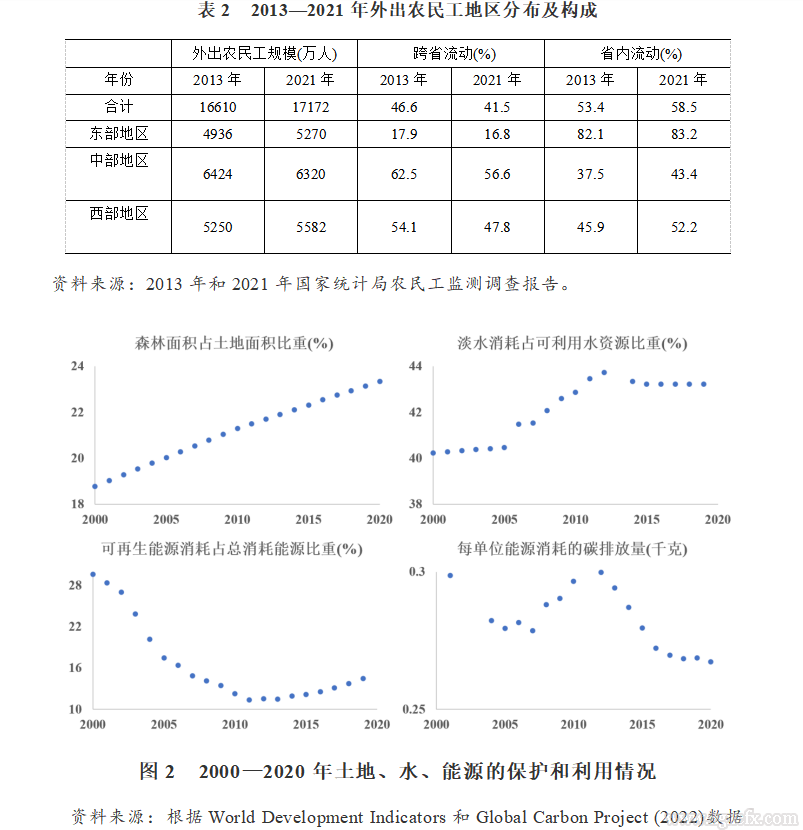

第一,東中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化失調(diào)現(xiàn)象得到扭轉(zhuǎn),區(qū)域發(fā)展更加協(xié)調(diào)。2010—2020年,東部、中部和西部地區(qū)的城鎮(zhèn)化率分別從60%、44%和41%上升至71%、59%和57%,整體城鎮(zhèn)化水平顯著提高同時各地區(qū)城鎮(zhèn)化率差異明顯縮小。期間,全國各省份城鎮(zhèn)化率的標準差從14.7下降至11.1,[8]說明各省份的城鎮(zhèn)化建設差距進一步縮小。從農(nóng)民工構(gòu)成來看,2013—2021年全國外出農(nóng)民工人口僅增加562萬人,漲幅不到5%,說明縣城對流動人口就業(yè)的吸納能力有所增強。特別是,外出農(nóng)民工的跨省流動比例明顯下降,省內(nèi)流動的外出農(nóng)民工人口同期增長1175萬人,遠超562萬人的全部增量,說明跨省外出的農(nóng)民工不僅回流,而且新增的外出農(nóng)民工也傾向于省內(nèi)就業(yè)。這一現(xiàn)象在中部和西部的地區(qū)反映得最為明顯,為中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化建設奠定了重要的勞動力資源基礎(見表2)。

第二,以城市群為主體的城鎮(zhèn)化空間格局基本形成。2020年,我國19個城市群的空間面積約300萬平方公里,常住人口規(guī)模約11.5億人,創(chuàng)造的地區(qū)生產(chǎn)總值高達90萬億元,相當于以1/3的國土面積承載全國八成以上人口,產(chǎn)出近90%的國內(nèi)生產(chǎn)總值,說明城市群作為新型城鎮(zhèn)化的主體空間形態(tài),已經(jīng)深刻影響了中國的經(jīng)濟社會發(fā)展格局。其中,長三角、珠三角和京津冀城市群國際競爭力明顯提高,成為中國參與國際競合的主要陣地,特別是長三角城市群的經(jīng)濟體量約占全國1/4(與印度相當),業(yè)已成為世界第六大城市群。此外,“兩橫三縱”城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略格局已基本形成,經(jīng)濟帶內(nèi)部以及經(jīng)濟帶之間的發(fā)展差距呈現(xiàn)縮小趨勢,人口與經(jīng)濟分布的匹配程度明顯提高。[9]

第三,城鄉(xiāng)要素雙向流動的空間格局初步形成。過去十年,我國在解決城鄉(xiāng)要素流動的體制性障礙上取得了重要突破。比如,將城鎮(zhèn)建設用地增加規(guī)模與吸納農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶數(shù)量掛鉤,探索建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設用地市場,加強城市工商社會資本下鄉(xiāng),鼓勵農(nóng)村集體經(jīng)濟組織以入股等方式參與城中村改造,等等。隨著城鎮(zhèn)化進程不斷推進和農(nóng)村改革持續(xù)發(fā)力,我國城鄉(xiāng)居民收入相對差距也在縮小。2021年,農(nóng)村居民人均可支配收入達到18931元,比2012年增長126.7%,顯著高于城鎮(zhèn)居民可支配收入的同期增速(96.5%),城鄉(xiāng)居民人均可支配收入之比從2.88下降至2.50。

(四)城鎮(zhèn)化的綠色轉(zhuǎn)型邁出堅實步伐

傳統(tǒng)粗放型城鎮(zhèn)化維系經(jīng)濟高速增長的同時也使自然資源和生態(tài)環(huán)境的承載力面臨嚴峻考驗。基于此,新型城鎮(zhèn)化建設強調(diào)“把生態(tài)文明全面融入城鎮(zhèn)化進程”,“集約節(jié)約利用土地、水、能源等資源,強化環(huán)境保護和生態(tài)修復”。[10]從圖2可以看出,黨的十八大是我國從工業(yè)文明轉(zhuǎn)向生態(tài)文明的一個重要節(jié)點。黨的十八大以來:(1)我國森林覆蓋率(占土地面積比重)繼續(xù)保持上升態(tài)勢,2020年達到23.04%,遠超2014年《新一輪退耕還林還草總體方案》目標;(2)我國淡水資源消耗占可利用淡水資源的比重呈“倒U型”下降、可再生能源消耗占總消耗能源的比重呈“U型”上升、碳強度(Carbon Intensity,這里以每消耗1Kg石油排放的CO2衡量)呈“倒U型”下降,資源利用效率提升顯著。難得的是,這些指標的改進是在城鎮(zhèn)化和工業(yè)化快速推進背景下實現(xiàn)的。這說明中國新型城鎮(zhèn)化建設已經(jīng)邁入了綠色轉(zhuǎn)型的生態(tài)文明階段,綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展和低碳發(fā)展確實迎來了重要的拐點。

(五)文化建設成為城市更新的重點

傳統(tǒng)模式的城鎮(zhèn)化進程對文化建設的忽視表現(xiàn)在兩個方面:一是以粗暴的方式對待鄉(xiāng)村文化,企圖通過移植城市特征來完成對鄉(xiāng)村社會的改造;二是城市公共生活空間建設“千城一面”,城市文化淪為工商業(yè)的附屬品,單一化城市規(guī)劃思路嚴重消解了城市文化生活的豐富可能性。黨的十八大以來,文化生產(chǎn)力對推動城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)型發(fā)展的作用日益受到重視,成為城市更新的重點。一方面,鄉(xiāng)村文化資源得到了更好的開發(fā)與保護。例如,2000年、2010年和2020年,我國自然村數(shù)量分別為363萬個、273萬個和236萬個,2000—2010年減少90萬個,2010—2020年減少37萬個,自然村落消失速度得到明顯遏制;再如,2014年肇始于浙江、此后迅疾向全國推廣的“特色小鎮(zhèn)”模式通過“地方性”再造,傳承歷史文脈和保護民族特色的同時集聚增長要素,有效推動了城鎮(zhèn)化創(chuàng)新發(fā)展;另一方面,城市文化生產(chǎn)和消費的多樣性得到極大激活。除了歷史景觀和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化生態(tài)與舊城改造和新城開發(fā)更加協(xié)調(diào)以外,新興文化消費市場也得到了進一步的拓展。比如,“文化創(chuàng)意+農(nóng)業(yè)”的融合發(fā)展模式催生出“玻璃西瓜”、“刻字壽桃”等高附加值的文創(chuàng)產(chǎn)品;再如,從“賽博空間”、虛擬世界再到“元宇宙”,數(shù)字文化生產(chǎn)“異軍突起”,深刻改變了文化消費的場域,成為城市文化產(chǎn)業(yè)的新增長極。

三、新型城鎮(zhèn)化建設的遠景展望

從現(xiàn)在到2035年,全國人民的奮斗目標是基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化。由于我國已進入城鎮(zhèn)中國時代,現(xiàn)代化建設能否取得新的歷史性成就,將很大程度取決于新型城鎮(zhèn)化的推進水平及其質(zhì)量,因此,未來我國城鎮(zhèn)化規(guī)劃必須服務于2035年遠景目標安排。總體上看,中國需要在過去十年成功經(jīng)驗的基礎上,堅持走“以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承”的新型城鎮(zhèn)化道路(見表3)。

(一)堅持以人為本,充分發(fā)揮城鎮(zhèn)化的共同富裕效應

共同富裕是社會主義的本質(zhì)要求,也是千百年來中國人民的最大期待。根據(jù)國家規(guī)劃,2035年共同富裕需要取得更為明顯的實質(zhì)性進展,人均GDP要達到中等發(fā)達國家水平,相當于在2020年基礎上翻一番,達到2—2.5萬美元。一般認為,經(jīng)濟潛在增長率主要由勞動力、資本和全要素生產(chǎn)率因素決定。我國面臨的形勢是:(1)預計我國65歲及以上老年人口比重將在2035年甚至更早達到20%,提前步入超級老齡化社會,屆時勞動力因素對經(jīng)濟增長的貢獻將不斷下降甚至轉(zhuǎn)為負面沖擊;(2)隨著資本存量持續(xù)增長,邊際收益遞減規(guī)律會削弱資本對經(jīng)濟的拉動作用,2013年至今資本形成對我國經(jīng)濟增長的貢獻始終比消費貢獻低約20個百分點。因此,提升全要素生產(chǎn)率將是提高未來我國潛在產(chǎn)出的關(guān)鍵。

筆者認為,未來影響我國全要素生產(chǎn)率走勢的核心變量有兩個:一是技術(shù)創(chuàng)新,二是人口城鎮(zhèn)化。但目前,新一輪科技革命對經(jīng)濟增長的影響程度還充滿不確定性,相反,國家規(guī)劃對城鎮(zhèn)化建設則具有顯然和直接的影響。有研究按成功跨越“中等收入陷阱”經(jīng)濟體的各生產(chǎn)要素變化規(guī)律設定我國經(jīng)濟走勢,其樂觀結(jié)果是2035年我國的人均GDP只能達到2.2萬美元(悲觀結(jié)果是1.4萬美元)。[11]在相同發(fā)展階段上,中國與這些少數(shù)跨越“中等收入陷阱”的經(jīng)濟體(如日本、韓國、新加坡、中國香港)相比,最大的差異就在于人口城鎮(zhèn)化水平。2021年我國人均GDP達到1.2萬美元,在相同產(chǎn)出水平上,韓國與日本的城鎮(zhèn)化率分別比我國高出12.8%和5.6%。人均GDP從1.2萬美元向2萬美元跨越的過程中,韓日兩國的城鎮(zhèn)化潛力十分有限,韓國10年時間僅提升3.5%,日本14年時間僅提升6.1%。對中國來說,如果每年以接近于1個百分點的速度提升城鎮(zhèn)化水平,那么到2035年將達到75%,而這一水平仍然要低于2004年的韓國(81.0%)和1982年的日本(76.4%)。因此,對中國來說,未來一段時期城鎮(zhèn)化的潛力仍然十分充足(見圖3)。

城鎮(zhèn)化建設的共同富裕效應表現(xiàn)為兩點:一是“共同”效應,城鎮(zhèn)化是促進農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)移和實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展的主要途徑。二是“富裕”效應,城鎮(zhèn)化率提高的過程既是結(jié)構(gòu)優(yōu)化和要素升級的過程,也是投資需求和消費需求增長的過程,因而會拉動經(jīng)濟增長。有測算顯示,僅僅由于城鎮(zhèn)化率的提高,2030年和2035年居民消費需求將分別凈增2萬億元和4萬億元。[12]但這個消費需求能否順利變現(xiàn),不僅取決于城鎮(zhèn)化的水平,還取決于城鎮(zhèn)化的建設質(zhì)量。正如前文所述,隨著城鎮(zhèn)化不斷推進,我國城鄉(xiāng)居民收入相對差距持續(xù)縮小。然而,我國城鎮(zhèn)化帶來的城鄉(xiāng)收入分配改善狀況并沒有實現(xiàn)預期程度的居民消費水平提升。自1994年全國取消戶籍制度與糧食供應制度的掛鉤關(guān)系、迎來新一輪“鄉(xiāng)—城”人口遷移流動浪潮以來,我國家庭消費支出份額并未實現(xiàn)預期幅度的增長。這可以從1995—2019年我國家庭消費份額從49.8%下降至38.8%的現(xiàn)象中得到印證(按購買力平價計算)。學界對中國消費不足現(xiàn)象的一個普遍解釋是農(nóng)民工消費信心不足使其儲蓄意愿更強,導致城鎮(zhèn)化進程中的消費需求沒能得到相應提振。[13]因此,要提高未來我國的經(jīng)濟潛在增長率,必須協(xié)同推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口的市民化進程。這不僅事關(guān)城鎮(zhèn)化質(zhì)量,而且關(guān)系到2035年遠景目標能否順利實現(xiàn)。

那么,未來我國的城鎮(zhèn)化率目標如何設定合適呢?筆者認為,2035年常住人口城鎮(zhèn)化率達到75%比較合理。預計2035年中國人口為13.5億,要實現(xiàn)75%目標,2021—2035年“鄉(xiāng)—城”凈轉(zhuǎn)移人口需要達到1.35億人,相當于年均轉(zhuǎn)移超過800萬人。這里不設定2035年戶籍人口城鎮(zhèn)化率目標,原因是隨著戶籍制度改革深化,2035年以前應當逐步剝離與戶籍掛鉤的公共服務和社會保障等權(quán)益,還原戶籍制度的人口登記功能。考慮到2020年全國還有2.61億城鎮(zhèn)常住人口未取得城鎮(zhèn)戶籍身份,相當于2021—2035年全國需要實現(xiàn)近4億人口的市民化。面對每年2600萬體量人口的市民化任務,未來工作應遵循存量式改革和增量式改革并舉的原則。一方面消化吸收已在城鎮(zhèn)定居、落戶意愿較高且與城鎮(zhèn)融入較好的這部分存量人口;另一方面以縣域為載體,漸進實現(xiàn)其余農(nóng)村剩余人口的城鎮(zhèn)化。

(二)推進“四化同步”,著力建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系

隨著“鄉(xiāng)—城”人口大規(guī)模轉(zhuǎn)移,未來中國將面臨如下經(jīng)濟社會形勢:(1)城市第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)建設要求更加復雜。消除絕對貧困之后,擴大中等收入群體和促進低收入人口增收成為實現(xiàn)共同富裕的兩個基本政策路徑。預計未來1億“鄉(xiāng)—城”轉(zhuǎn)移人口屬于這兩類政策群體。由于中等收入群體和低收入人口的人力資本特征差異較大,因而就業(yè)結(jié)構(gòu)特征也表現(xiàn)出明顯的異質(zhì)性。擴大中等收入群體的途徑主要是抓住后工業(yè)化階段的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級紅利,促進低收入人口增收則需要依靠工業(yè)化階段的非農(nóng)產(chǎn)業(yè)就業(yè)。這要求我國建立同時滿足兩個政策路徑的經(jīng)濟體系,而不能簡單遵循經(jīng)濟結(jié)構(gòu)遞進演變的循序規(guī)則。(2)農(nóng)村第一產(chǎn)業(yè)升級需求更加迫切。預計2021—2035年“鄉(xiāng)—城”轉(zhuǎn)移人口的70%屬于勞動年齡人口(約9500萬人),期間農(nóng)村65歲及以上老年人口比重將不斷邁向35%,倒逼農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化加速和調(diào)整鄉(xiāng)村一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。因此,未來我國現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設必須緊密結(jié)合城鎮(zhèn)化進程及其對城鄉(xiāng)人口特征的影響。具體來說:

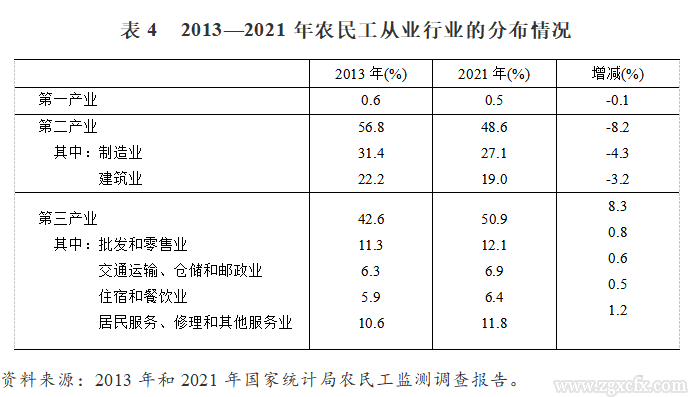

一是工業(yè)轉(zhuǎn)型升級要滿足“產(chǎn)城人”融合發(fā)展要求。自2013年我國第三產(chǎn)業(yè)增長值比重首次超過第二產(chǎn)業(yè)以來,這一趨勢還在繼續(xù),表明我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在持續(xù)優(yōu)化,但也要注意產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級可能會擴大貧富差距的風險,同時也要重視第二產(chǎn)業(yè)對中西部地區(qū)低收入人口的吸納功能。雖然目前我國農(nóng)民工就業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出第二產(chǎn)業(yè)比重下降、第三產(chǎn)業(yè)比重上升趨勢,但從職業(yè)類型來看,制造業(yè)和建筑業(yè)對農(nóng)民工的就業(yè)容納能力仍然占到二分之一左右(見表4)。預計隨著我國推進新型工業(yè)化,到2035年全國第二產(chǎn)業(yè)比重將下調(diào)至30%左右,但中西部地區(qū)可以比整體水平高出5—10個百分點。在此過程中,一是要引導制造業(yè)與服務業(yè)形成資本良性循環(huán),避免經(jīng)濟發(fā)展“脫實向虛”;二是要創(chuàng)造條件,促成東部沿海地區(qū)有市場、有效益的勞動密集型產(chǎn)業(yè)優(yōu)先向中西部地區(qū)(而非海外)轉(zhuǎn)移。

二是要發(fā)揮信息化對擴大中等收入群體的積極作用。2035年,我國要實現(xiàn)橄欖型收入分配結(jié)構(gòu),意味著屆時中等收入群體要占到60%,相當于到時中等收入群體要從當前的4億增長至8億。實現(xiàn)這一目標,需要合理引導數(shù)字經(jīng)濟對就業(yè)生態(tài)的變革,通過數(shù)字技術(shù)革命派生更多就業(yè)機會。根據(jù)“全部就業(yè)人數(shù)=GDP/全員勞動生產(chǎn)率”公式:(1)2020年全國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模為3.2萬億美元,從業(yè)人口約為2億,[6]勞動生產(chǎn)率為1.6萬美元/人,如果2021—2035年數(shù)字經(jīng)濟從業(yè)人口的勞動生產(chǎn)率保持6%左右的中高速增長態(tài)勢,預計2035年勞動生產(chǎn)率將達到4萬美元/人;(2)按線性趨勢進行擬合,2035年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模至少會達到16萬億美元(實際情況可能更符合指數(shù)型增長,這里的測算由于相對保守因而是可實現(xiàn)的);(3)這意味著2035年數(shù)字經(jīng)濟有望容納4億人口就業(yè),比2020年數(shù)字經(jīng)濟就業(yè)容量翻一番,無疑對中等收入群體翻番目標的實現(xiàn)具有促進作用。

三是加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與集約化發(fā)展,以適應農(nóng)村人口衰退趨勢,確保糧食安全,力爭到2035年把我國建成世界農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展強國。2020年,我國第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口規(guī)模為1.8億人(占全國就業(yè)人口的23.6%),第一產(chǎn)業(yè)附加值為1.1萬億美元(占GDP比重的7.7%),勞動生產(chǎn)率為6215美元/人。預計2035年全國GDP要比2020年翻一番,達到30萬億美元;第一產(chǎn)業(yè)附加值占比約降1/2,達到4%。這意味著2021—2035年,我國第一產(chǎn)業(yè)附加值將始終維持在1.1—1.2萬億美元,根據(jù)“GDP=全部就業(yè)人數(shù)×全員勞動生產(chǎn)率”公式,在第一產(chǎn)業(yè)附加值恒定情況下,未來我國第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口規(guī)模調(diào)整與勞動生產(chǎn)率變化將相互影響。如果2035年第一產(chǎn)業(yè)的勞動生產(chǎn)率翻一番,達到1.2萬美元/人,屆時第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口規(guī)模則為1億左右。考慮到2020年這一水平為1.8億人,而預計2021—2035年農(nóng)村勞動年齡人口將凈遷出9500萬人,所以2035年第一產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率必須高于翻一番目標,筆者認為至少需要達到1.5萬美元/人(相當于第一產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人口規(guī)模最多不超過8000萬人,即至少比2020年減少1億規(guī)模)。因此,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略必須提前做好部署規(guī)劃。

(三)因時因地制宜,抓住優(yōu)化城鎮(zhèn)化空間布局的窗口期

到2035年需要實現(xiàn)的4億人口市民化目標不是要均勻地分配給全國各地。相反,這4億體量“新”城鎮(zhèn)人口的空間布局將從根本上決定未來我國的區(qū)域協(xié)同發(fā)展狀況。城鎮(zhèn)化過程中的人口空間分布格局一旦形成,往往會由于人們的家庭、工作和社會關(guān)系的穩(wěn)定化而相對固定下來。因此,2035年以前是優(yōu)化城鎮(zhèn)化空間布局和形態(tài)的窗口期,此后,再行干預的成本和難度都會大大增加。問題在于,我國幅員遼闊,各地自然資源條件、經(jīng)濟發(fā)展水平和所處的社會轉(zhuǎn)型階段各不相同,這使得統(tǒng)一預測和規(guī)劃各地的人口城鎮(zhèn)化水平成為一項頗具挑戰(zhàn)的工作。

這一論斷可以從學理層面得到澄清。我國人口城鎮(zhèn)化速度主要由兩個因素決定:一是內(nèi)生增長,即城鄉(xiāng)人口自然增長速度差異;二是“鄉(xiāng)—城”遷移增長,即農(nóng)村人口凈流入城市的規(guī)模。目前,全國各地城鄉(xiāng)人口死亡水平的差異相對較小,因而城鎮(zhèn)化水平主要由生育變量和遷移變量決定。這樣,可以給出一個符合21世紀中國情況的三個階段概括:階段Ⅰ,由于城市人口的婚育模式轉(zhuǎn)變快于農(nóng)村,因此在農(nóng)村人口占比較高的情況下,城市人口自然增長速度要慢于農(nóng)村,人口城鎮(zhèn)化主要由遷移增長主導;階段Ⅱ,隨著城市人口占比顯著高于農(nóng)村,即使婚育意愿稍低于農(nóng)村,也會由于育齡人口基數(shù)更大而導致城市內(nèi)生人口增長快于農(nóng)村,此時內(nèi)生增長和遷移增長共同發(fā)揮作用;階段Ⅲ,人口增長勢頭逆轉(zhuǎn),農(nóng)村剩余人口基本見底,內(nèi)生增長和遷移增長潛能基本釋放,人口城鎮(zhèn)化水平接近邊界或相對停滯。

從整體上看,本世紀中葉以前我國將始終處于人口城鎮(zhèn)化的第II階段,內(nèi)生增長和遷移增長均為正向作用,2035年和2050年城鎮(zhèn)化率預計分別達到75%和80%。但全國各地的情況,則差異十分懸殊。譬如,2020年,北京、上海和天津的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)超過85%,接近見頂水平,處在第Ⅲ階段;而西藏和云南的城鎮(zhèn)化率則分別僅有35%和50%,仍然處于第I階段。對于處于第Ⅲ階段的省份和城市而言,遷移增長勢能為正、內(nèi)生增長勢能為負,遷移增長對城鎮(zhèn)化率的提升作用會被部分地抵消。這啟示我們不能超出或者忽視人口城鎮(zhèn)化的階段性特征進行規(guī)劃。基于這一原因,這里不設定面向2035年全國各地區(qū)、省、市的城鎮(zhèn)化率目標。但這并不意味著我們對全國城鎮(zhèn)化空間布局無需作為。相反,2020年胡煥庸線東南半壁以占全國43%的國土面積,集中了全國94%的人口和95%的經(jīng)濟體量,全國人口密度超過1000人/km2的地級單元全部位于胡煥庸線東南側(cè)。[14]這表明中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化建設仍然存在較大空間,實際工作需要根據(jù)當?shù)厝丝诔擎?zhèn)化的階段性特征做出具體部署和規(guī)劃。

(四)加快綠色發(fā)展,實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn)

隨著城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高,2030年前后我國將迎來城鎮(zhèn)人口峰值和碳排放峰值“雙峰疊加”時期。這一判斷依據(jù)是:(1)我國人口即將進入負增長階段,由于2030年以前全國人口城鎮(zhèn)化速度仍然較快,預計城鎮(zhèn)人口規(guī)模將持續(xù)增長至2030年左右,達到10—10.5億峰值,此后由于人口城鎮(zhèn)化速度趨緩而全國人口規(guī)模保持下降態(tài)勢,因此正負抵消,2031—2050年城鎮(zhèn)人口規(guī)模將始終維持在10—10.5億,繼而再轉(zhuǎn)向負增長。(2)中國承諾在2030年前,全國二氧化碳排放量將達到峰值。目前已經(jīng)歷碳達峰的31個國家,它們實現(xiàn)碳達峰時的城鎮(zhèn)化率均值為74.5%,人均GDP均值為3.2萬美元,人均碳排放均值為12.5噸。[15]預計2030年我國實現(xiàn)碳達峰的參數(shù)約束將是城鎮(zhèn)化率接近75%,人均GDP接近2萬美元,人均碳排放不超過10萬噸。因此,比照國際經(jīng)驗來看,我國2030年碳達峰的目標是可實現(xiàn)的。基于“雙峰疊加”的判斷,從現(xiàn)在到2035年可以分為兩個階段規(guī)劃城鎮(zhèn)化的綠色轉(zhuǎn)型工作:

第一階段(現(xiàn)在—2030年)是實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的攻堅期。由于城鎮(zhèn)人口的持續(xù)增長必然會一定程度增加碳排放的減排難度,因此,到2030年城鎮(zhèn)化建設要爭取完成綠色轉(zhuǎn)型:一要建立健全城鎮(zhèn)建設用地增加規(guī)模、碳排放增量與人口城鎮(zhèn)化掛鉤機制。城鎮(zhèn)化過程中的建筑和交通模式一旦形成,就容易固化,屆時再來提高資源利用效率和降低碳排放量就要相對困難。二要提高碳排放的減排效率,創(chuàng)新發(fā)展綠色技術(shù),推進城市綠色更新和存量改造,減少農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)過程中的土地資源、水資源的投入冗余和非期望產(chǎn)出。三要有序疏解生態(tài)環(huán)境脆弱地區(qū)人口密度,鞏固當前取得的退耕還林成果,最大限度提高森林覆蓋率。

第二階段(2031—2035年)是實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的鞏固期。碳達峰目標有利于形成生態(tài)文明建設的倒逼機制,但同時也要警惕2030年峰值目標實現(xiàn)之后的反彈性風險。由于2031—2035年城鎮(zhèn)人口規(guī)模基本穩(wěn)定,因而具備了鞏固碳達峰和邁向碳中和的基礎人口條件。這一階段的工作重點是確保碳排放達峰后穩(wěn)中有降,生態(tài)保護補償制度基本定型,生態(tài)環(huán)境實現(xiàn)根本好轉(zhuǎn),以煥然一新的生態(tài)面貌迎接2035年。

(五)在文化城鎮(zhèn)化進程中,進一步提升國家文化軟實力

黨的二十大把中國式現(xiàn)代化規(guī)定為物質(zhì)文明與精神文明相協(xié)調(diào)的現(xiàn)代化。2035年,全體人民共同富裕將取得更為明顯的實質(zhì)性進展,精神文明作為實現(xiàn)人的全面發(fā)展的另一維度,同樣不能落后。因此,未來推進新型城鎮(zhèn)化建設需要更加重視文化維度的建構(gòu)。

一是城鎮(zhèn)化要最大限度地保護傳統(tǒng)村落文化。傳統(tǒng)村落文化的瓦解雖然是某種意義上人口城鎮(zhèn)化帶來文化載體流失的必然結(jié)果,但如果對這種失衡的文化生態(tài)加以保護,就可以一定程度保有村落文化的生機與活力。即使到2050年我國城鎮(zhèn)化率達到80%(接近于見頂水平),預計仍有1.2億多的人口居住在農(nóng)村。這意味著保護傳統(tǒng)村落文化不僅可能,而且必要。從現(xiàn)在開始要進一步增強村落自組織文化能力,必要時通過國家介入來激活地方性內(nèi)生文化資源,讓踩高蹺、劃龍船、看花燈、聽大戲、耍雜技、逛廟會的豐富傳統(tǒng)文化樣式延續(xù)下來。

二是充分挖掘城市文化基因,提升城市文化建設的包容性。城市文化形象的建構(gòu)包括兩個維度:一是物質(zhì)形態(tài)的建構(gòu),二是精神形態(tài)的建構(gòu)。在物質(zhì)形態(tài)建構(gòu)方面,承載城市記憶的老城街巷在新城改造中正漸漸消失,保護城市記憶需要更多的努力。可以學習《中國傳統(tǒng)村落名錄》的做法,甄選和制定《中國老城街巷名錄》。2022年北京公布的《首都功能核心區(qū)傳統(tǒng)地名保護名錄(街巷胡同類 第一批)》是一個好的開端。在精神形態(tài)建構(gòu)方面,目前未落戶的2.6億城鎮(zhèn)常住人口和到2035年以前將新增的1.35億城鎮(zhèn)人口,他們的精神需求不可能與當下6.4億的城鎮(zhèn)戶籍人口完全相同,因此城鎮(zhèn)化的推進需要實現(xiàn)不同群體與城市公共文化服務體系之間的互動互融,增強城市文化建設的包容性。

三是激活小城鎮(zhèn)在城鄉(xiāng)發(fā)展和文化傳承中的銜接作用。習近平總書記指出:“我們一開始就沒有提城市化,而是提城鎮(zhèn)化,目的就是促進城鄉(xiāng)融合。”。[16](P45)根據(jù)第七次全國人口普查數(shù)據(jù),2020年我國城市、鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村的人口規(guī)模分別達到5.8億、3.2億和5.1億,其中鎮(zhèn)吸納了全國22.7%的人口分布,并且銜接著城市和鄉(xiāng)村兩頭近11億的人口,地位可謂舉足輕重。小城鎮(zhèn)既蘊藏有優(yōu)秀傳統(tǒng)文化因子,又有足以引導塑造未來文明聚落形態(tài)的重要潛力。[17]激活小城鎮(zhèn)功能的經(jīng)濟發(fā)展和文化傳統(tǒng)功能,有利于在高質(zhì)量發(fā)展中更好地守望鄉(xiāng)愁和實現(xiàn)文化傳承。未來需要以縣城為載體協(xié)同推進新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興,努力使之成為城鄉(xiāng)文化建設和創(chuàng)新發(fā)展的重要抓手。

四、結(jié) 語

對中國來說,傳統(tǒng)城鎮(zhèn)化模式有其特定歷史階段的合理性和必然性,但已經(jīng)不能滿足新發(fā)展階段的需要。黨的十八大以來,在以人為核心、以發(fā)展質(zhì)量為導向的城鎮(zhèn)化建設進程中,我國深刻改變了過去市民化滯后于城鎮(zhèn)化、城鎮(zhèn)化與現(xiàn)代經(jīng)濟體系建設要求不匹配、城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡、人與自然不協(xié)調(diào)、物質(zhì)文明與精神文明不統(tǒng)一的粗放型發(fā)展模式,走出了一條以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承的中國特色新型城鎮(zhèn)化道路。面向2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化遠景目標,新型城鎮(zhèn)化建設需要發(fā)揚過去十年非凡歷程留給我們的寶貴經(jīng)驗:一是堅持“以人為本”,助力共同富裕取得更為明顯的實質(zhì)性進展;二是堅持“四化同步”,加快建成現(xiàn)代化經(jīng)濟體系;三是堅持“優(yōu)化布局”,縮小城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距;四是堅持“生態(tài)文明”,推動碳排放達峰后穩(wěn)中有降,生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn);五是堅持“文化傳承”,在文化城鎮(zhèn)化進程中進一步提升國家文化軟實力。總之,在第二個百年奮斗目標的新征程中,新型城鎮(zhèn)化建設將擔負著更加艱巨的歷史重任,也必將在擎畫中華民族偉大復興藍圖中留下濃墨重彩的一筆。

[參 考 文 獻]

[1]馬克思恩格斯文集(第8卷)[M].北京:人民出版社, 2009.

[2]馬克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社, 2009.

[3]十八大以來重要文獻選編(上)[M].北京: 中央文獻出版社, 2014.頁

[4]習近平. 高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家而團結(jié)奮斗——在中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會上的報告[M].北京: 人民出版社, 2022.

[5]黃少安,等.福利剛性、公共支出結(jié)構(gòu)與福利陷阱[J].中國社會科學,2018(01):90-113+206.

[6]阮芳,等.邁向2035:4億數(shù)字經(jīng)濟就業(yè)的未來[J].科技中國,2017(04):20-26.

[7]焦長權(quán),董磊明.從“過密化”到“機械化”:中國農(nóng)業(yè)機械化革命的歷程、動力和影響(1980~2015年)[J].管理世界,2018,34(10):173-190.

[8]蘇紅鍵.人口城鎮(zhèn)化趨勢預測與高質(zhì)量城鎮(zhèn)化之路[J].中國特色社會主義研究,2022,(02):48-56.

[9]蔡翼飛.“兩橫三縱”經(jīng)濟主骨架[J].中國投資(中英文),2021(ZA):34-37.

[10]國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃[N]. 人民日報,2014-03-17(009).

[11]黃泰巖,張仲.實現(xiàn)2035年發(fā)展目標的潛在增長率[J].經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理,2021,41(02):4-12.

[12]方福前.中國居民消費潛力及增長點分析——基于2035年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的目標[J].經(jīng)濟學動態(tài),2021(02):50-64.

[13]萬廣華,胡曉珊.新發(fā)展格局下的國內(nèi)需求與創(chuàng)新:再論城鎮(zhèn)化、市民化的重要性[J].國際經(jīng)濟評論,2021,(02):22-35+4.

[14]劉杰,等.中國東南半壁南北方地區(qū)人口空間分異格局及其影響因素[J].經(jīng)濟地理,2022,42(01):12-20.

[15]史育龍,郭巍.高質(zhì)量推進我國城鎮(zhèn)化與碳達峰的國際經(jīng)驗鏡鑒——基于OECD數(shù)據(jù)考察[J].生態(tài)經(jīng)濟,2022,38(04):29-34.

[16]中共中央黨史和文獻研究院編. 習近平關(guān)于“三農(nóng)”工作論述摘編[M].北京: 中央文獻出版社, 2019.

[17]王紹琛,周飛舟.困局與突破:城鄉(xiāng)融合發(fā)展中小城鎮(zhèn)問題再探究[J].學習與實踐,2022,(05):107-116.

(作者解安系清華大學馬克思主義學院長聘教授、博士生導師,清華大學城鎮(zhèn)化與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌研究中心副主任;作者林進龍系清華大學馬克思主義學院博士研究生;中國鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自:《河北學刊》2023年第1期)

(掃一掃,更多精彩內(nèi)容!)